拜倫勳爵:十九世紀的浪子

克拉拉·德拉蒙德(Clara Drummond),在本文解釋了拜倫勳爵(Lord Byron)的政治活動、私生活、以及他對其他詩人的看法,是如何導致他獲得「十九世紀的浪子」的名聲的。

生活的宏偉目標就是「感知」——感覺我們的存在——雖然這是痛苦的—— 然而正是這種「渴望的空虛」驅使著我們去「遊戲」——去「戰鬥」—— 去「旅行」——去奢求人能深切感受到的每一種追求;其主要吸引力,就是那種跟其所獲成就形影不離的騷動。(1813年9月6日,拜倫勳爵寫給他的未婚妻安娜貝拉·米爾班克的信。)

詩人喬治·戈登·拜倫(George Gordon Byron),也就是我們所說的拜倫勳爵,於1788年出生於倫敦。他畢生都在蒐集各種「感知」,追求爭議。比如,在劍橋上大學時,他養了一隻馴化了的熊當寵物,帶著它散步,就像帶隻狗一樣。 1816年,有謠言說,在他激烈的公開離婚官司期間,他跟他同父異母的姐姐有了性關係。對此說辭,他當眾否認;但在私人信件中,他的態度卻並不那麼堅決。他對希臘自由運動、反抗「鄂圖曼帝國」的「獨立戰爭」的熱烈支持也同樣是一種「深切感受的追求」;這最終被證明是致命的。拜倫在希臘枕戈待旦時發了高燒,受了感染,並於1824年去世,終年三十六歲。

儘管拜倫在信裏坦白說他對社交不感興趣——「我出去社交,僅僅是為獨處尋找新的胃口。」——但他的獵獲和作品卻引人矚目:他時而受崇拜,時而挨批評。 1812年,他的關於一位年輕貴族遊歷的長篇敘事詩《哈羅德公子遊記》(Childe Harold’s Pilgrimage)的第一部份出版了。之後,拜倫便聲名遠揚,成了時尚圈中的名人。拜倫從出生時就帶有明顯的先天腿部殘疾,但他卻有一張驚為天人的臉龐,他的身材也引人矚目。他同時代的詩人塞繆爾·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge),在一封寫於1816年4月10日的信中評論道,拜倫的臉頰是「這般英俊,那容顏是我所鮮見的」,「他的眼睛像太陽洞開的天門——是光明的化身、光明的使者。」眾所周知,拜倫在世時,是極力保護自己的形象的,並指示他的出版商約翰·穆雷,銷毀任何他不喜歡的雕版像。有一張獲他讚許的肖像,是畫家托馬斯·菲律普思於1813年完成的。

肖像上,拜倫身穿阿爾巴尼亞民族服裝。拜倫認為,這套服裝是「世界上最為榮耀的」,是他在1809年「地中海大旅行」時得到的。肖像表現了詩人的遊歷和冒險精神,也烘托了拜倫那張平靜而憂鬱的臉。拜倫是個有名的喜怒無常的人,時而合群,時而賭氣。他是個脾氣走極端的人,這既表現在他的秉性上,也表現在他的行為上。一次,拜倫坦誠地自我反省道:「我是如此地多變,交替地表現出各色各樣的七情六慾,但是哪種情緒都不會長久——我是如此這般地把善和惡混於一身的人,以至於描述我,是件很難辦到的事。」[1]

拜倫的政治活動

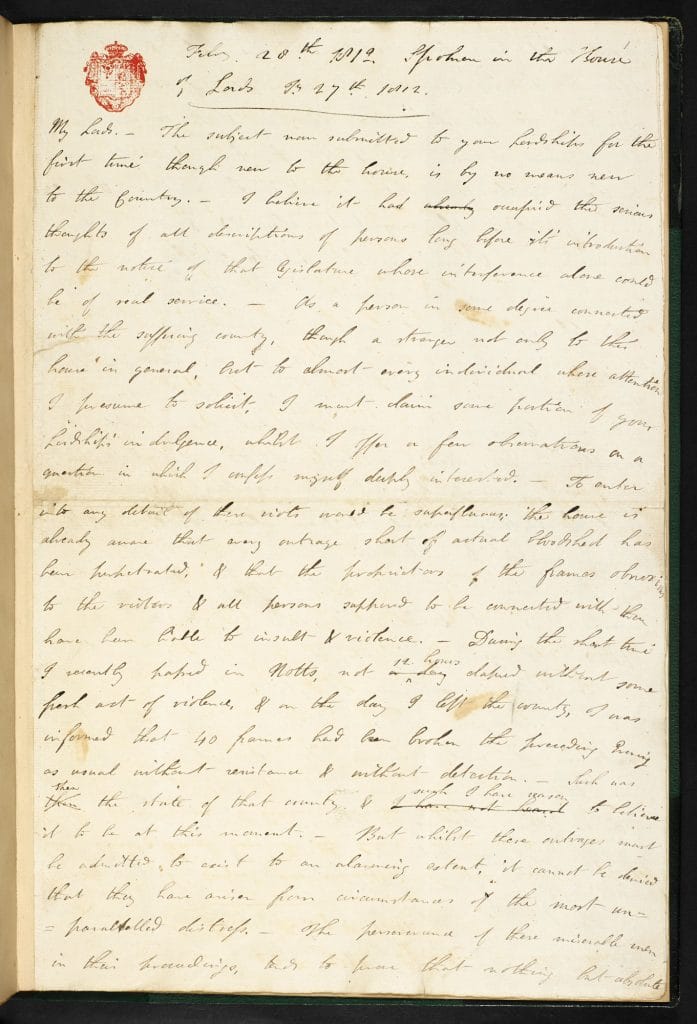

從小,拜倫就胸懷在議會謀職的願望,而詩歌最初只是他排位第二的興趣。基於出身英國貴族而承襲的特權,拜倫進入了英國國會上議院(House of Lords),並於1812年發表了他的首次演說,來反對《織機法提案》(Frame Work Bill)。該提案提議,毀壞紡織業使用的機械織布機行為,可被定為死罪。

這項提案所引起的爭議,在諾丁漢郡引發了騷亂。在那裏,新織機的使用,造成了很多男工的失業,從而使他們陷入了飢餓和絕望的境遇。在這個歷史性的演說裏,拜倫哀歎,他的許多政壇同行,都把騷亂者看成沒有教養的暴徒,沒有意識到這些騷亂者所處的絕望境地:

正是這些暴徒,在您的田地和莊園裏勞作,加入您的海軍,應徵您的陸軍——使得您得以傲視全球。但是,他們也能夠傲視您 ——在您忽略了他們、眼睜睜地看著災難把他們趕向絕望的時候。您可以把這些人民叫做暴徒。可是別忘了,暴徒也常常能夠訴說出人民的心聲。[2]

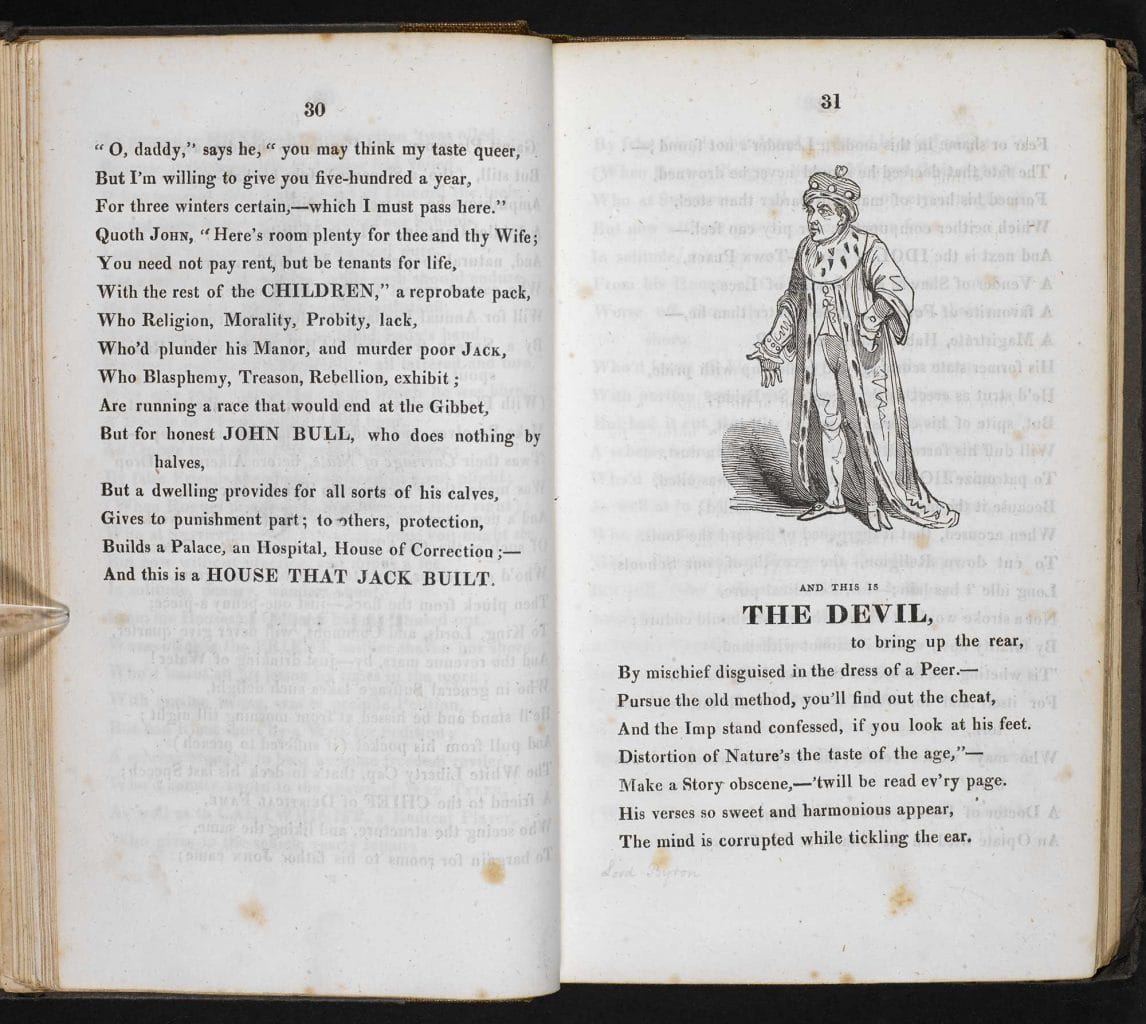

儘管拜倫反對該提案的演說既淋漓酣暢又富有激情,但是該提案還是獲得了議會的通過。拜倫由此被看成為激進派,成了老保守勢力的敵人。比如,1819年版的《多切斯特指南;或傑克蓋的房子》(The Dorchester Guide; Or A House That Jack Built),這本反對激進派的小冊子,把拜倫畫成一個長有獸蹄的魔鬼,把這種看法表現得明明白白。這個匿名刊物警告說,人們的「頭腦被拜倫甜美而和諧的」詩歌給腐蝕了。它又提醒大家去「看看拜倫的腳」——這裏指的是拜倫的瘸腿——用來證明拜倫跟魔鬼之間的關聯。

由於拜倫終生對自己的殘疾一直十分敏感,因此這種指責聽起來特別殘忍。據說,拜倫拒絕跟他眾多的情人在同一張床上過夜。這樣,她們就沒有機會看見他那隻扭曲的腳了。

拜倫的愛情生活

「要是沒有某個愛情目標,我就無法存在。」(拜倫勳爵1812年11月9日寫給梅爾本子爵夫人的信。)

據拜倫自己說,他有過許多情人,大多數拜倫的傳記作家也一致認為,拜倫跟男人和女人都有過性關係。卡羅琳·蘭姆勳爵夫人,就是那位曾經在她的日記中,給拜倫貼了個著名的標籤的那位女人,說拜倫是個「瘋狂、浪蕩、危險的知己」。蘭姆勳爵夫人在閱讀了拜倫的《哈羅德公子遊記》之後,堅決要求跟拜倫會面,並在1812年跟他有了一段短暫而激蕩的私情。後來,拜倫覺得這段私情過於公開化和激蕩了,所以就了結了它。於是蘭姆就試圖刺傷自己,並在一封信裏給拜倫送去了她私處的一撮毛髮,落款是「來自於你的野羚羊」。[3]

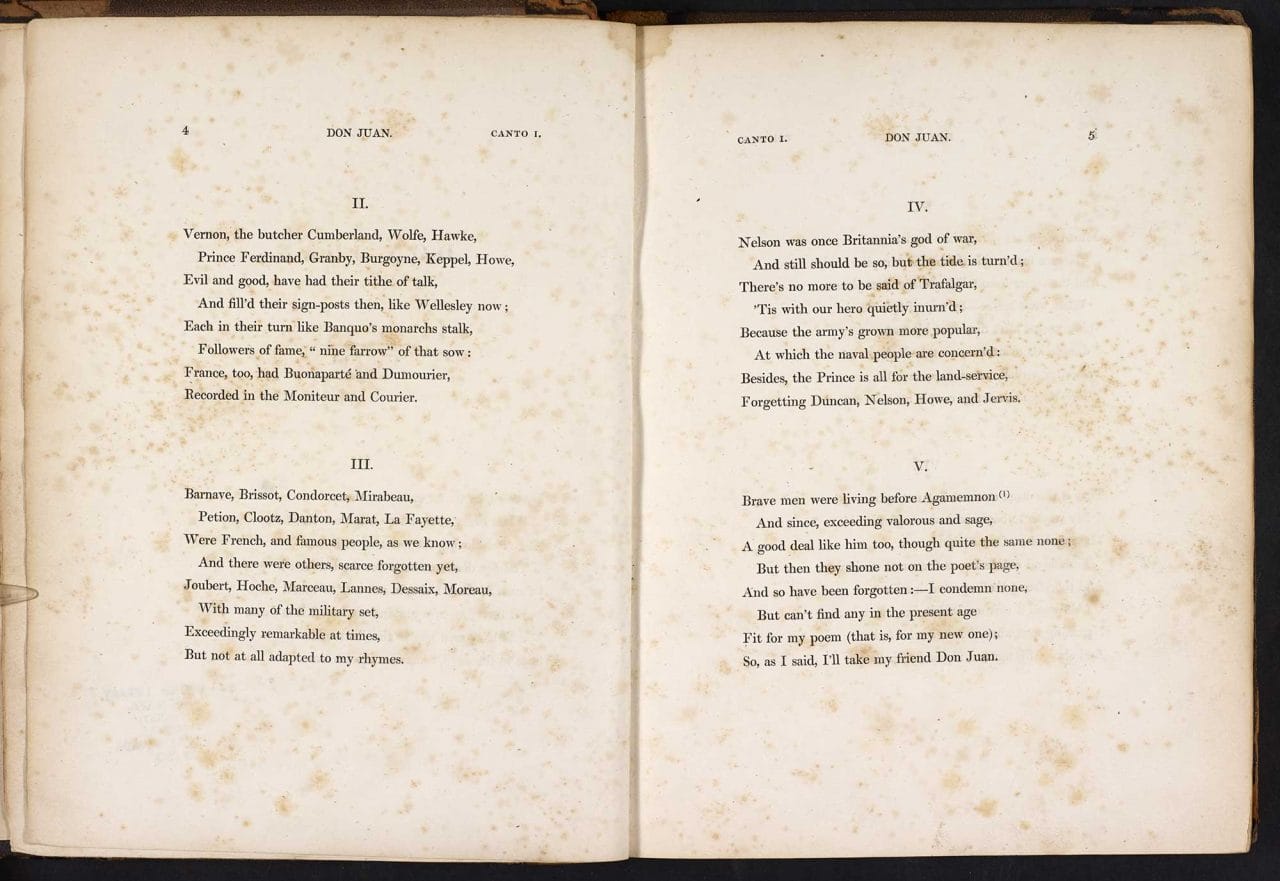

由《哈羅德公子遊記》的出版而帶來的名聲,見證了拜倫隨之而來的許許多多的愛情,而愛情和詩歌就畢生跟拜倫的生活交織在一起了。拜倫自稱,他對詩歌最初的嘗試是他十二歲那年,當時,他正迷戀他的一位小表姐。而《唐·璜》(Don Juan),那首他生命中最後六年裏創作的史詩,那首至死也沒完成的史詩,重塑了那位有眾多情人的登徒浪子。關於《唐·璜》,拜倫給一位朋友寫道:「這首詩也許很下流。但是,難道詩裏的英文不是很好嗎?[……] 是不是隨便甚麼人都能寫得出來呢?誰沒在這個世界上活過一回呢?誰沒在郵政馬車裏錘煉過自己的傢伙呢?誰沒在出租馬車裏、在威尼斯的貢多拉船上、在牆上、在朝廷的馬車裏,磨練過自己的工具呢? [4] 拜倫的最後歲月,見證了他對一位十五歲的希臘少年的情迷,可是少年卻並沒有回報他的情思。此後,拜倫就再也不是那位曾經風度翩翩、舉世聞名的詩人了。拜倫發覺,那位少年對他的拒絕,對他脆弱的自我是個巨大的打擊,他那個時期的詩歌也留下了佐證。拜倫三十六歲生日時寫的詩,[5] 他的絕筆詩,歸結道:「我的日子在黃葉裏;愛情的花果逝去了。 」

對拜倫作品的評論

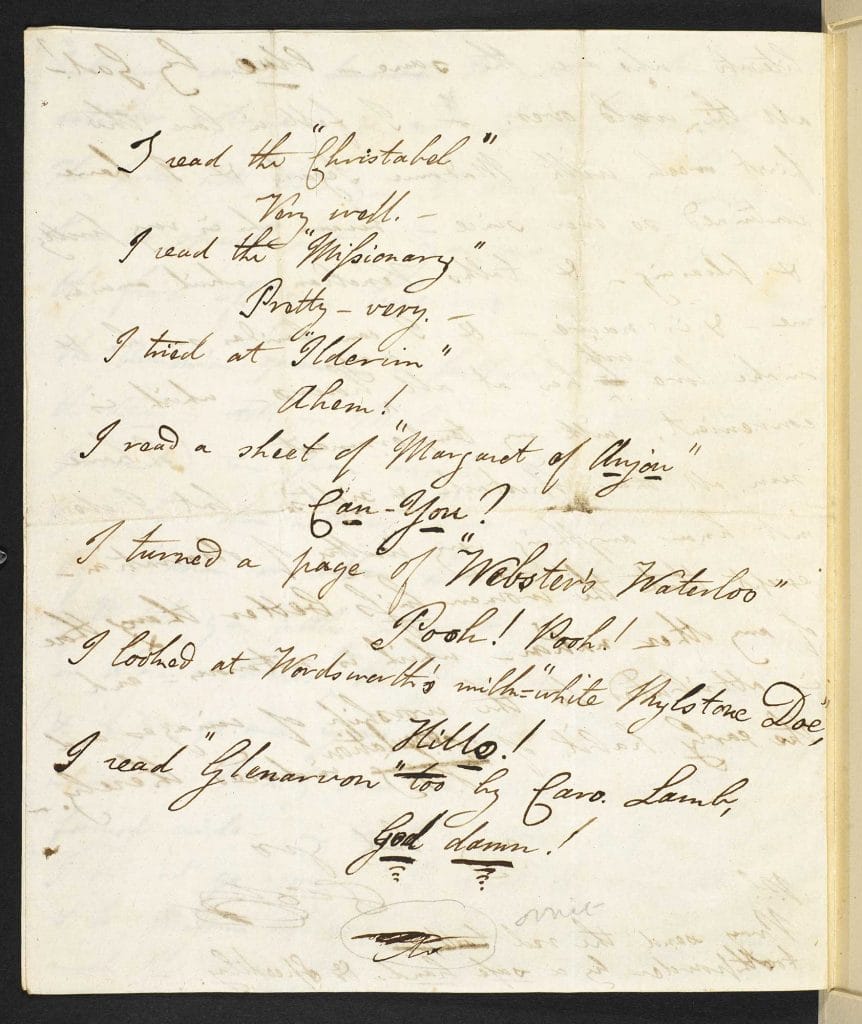

從他早期的出版物開始,拜倫就用譴責他同時代詩人作品的辦法挑釁他們。在收到了一篇關於他早期出版的詩作的苛評之後,拜倫在1809年寫下了諷刺詩《英格蘭吟唱詩人和蘇格蘭評論家》(‘English Bards and Scotch Reviewers’)。在詩中,他把槍口瞄準了各種詩人,包括羅伯特·騷賽、華特·司各特(Walter Scott)、和威廉·華茲華斯——這位最末尾的詩人被拜倫用各種方法描寫成只有「小聰明」,或者「無恥又愚蠢」。在一封1817年3月25日,給他的出版商約翰·穆雷的信裏,他附上了一首妙趣橫生的詩歌,評論了很多同時代文人的一些詩歌和小說:有柯勒律治的《美麗的基督徒》(‘Christabel’);威廉·萊索·博爾斯的《傳教士》(‘The Missionary’);瑪格麗特·霍爾福特的《昂居的瑪格麗特》(‘Margaret of Anjou’);以及最富娛樂性的、他的舊戀卡羅琳·蘭姆寫的小說《格蘭納溫》(Glenarvon);這本小說是一幅略施薄紗的拜倫肖像。

我讀了《美麗的基督徒》

非常酷。

我讀了那《傳教士》;

真是—— 極致。

我試讀了《伊得瑞姆》;

啊呣!

我讀了一張《昂居的瑪格麗特》;

你呢?

我翻過了一頁韋伯斯特的《滑鐵盧》

噗!噗!

我看了華茲華斯乳白色的《瑞斯同的母鹿》

嗨囉!

我也讀了《格蘭納溫》,卡羅·蘭姆所著,

見鬼去吧!

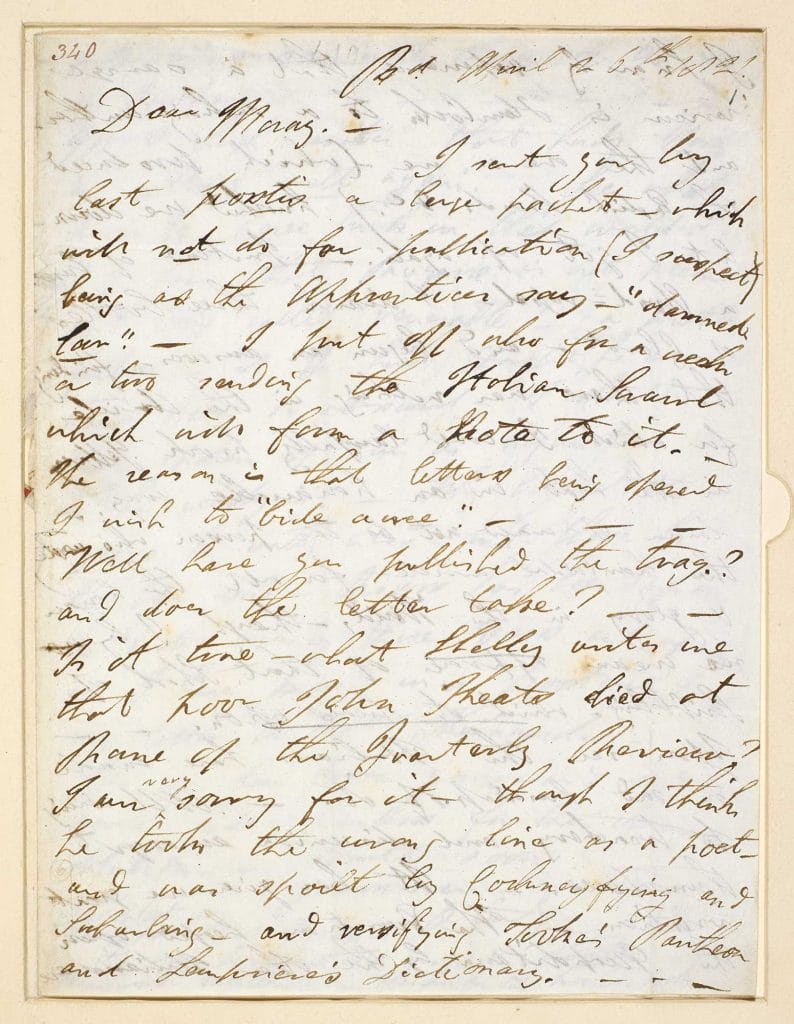

拜倫對他的詩人同行,約翰·濟慈(John Keats)不屑一顧,這也是眾所周知的。在給他的出版商穆雷的信中,凡是提到濟慈的地方,拜倫就變著花樣說「傑克·濟慈,或者凱茨,或者什麼亂七八糟的別的名字。」[6] 在提到濟慈的作品時,拜倫說它是「某種意淫」。[7] 在一封1812年的信中,拜倫再次表達了他對濟慈的詩歌的厭惡,雖然這次因濟慈之死語氣變得稍有緩和。據謠傳,一個糟糕的詩評加速了濟慈死亡。拜倫寫道:「真的還是假的?雪萊寫信給我說,那個可憐的約翰·濟慈在羅馬死於《文學評論季刊》(Quarterly Review)的評論?我對此十分遺憾——雖然我認為,作為詩人來說,濟慈走錯了道。」[8]

信件的手稿顯示,拜倫在「我對此遺憾」這一行字上面插入了「十分」一詞;不管它的真實意義是甚麼,這個強調詞肯定是反思後加上去的。

拜倫跟他同時代詩人關係的一個例外,就是他跟詩人珀西·比希·雪萊(Percy Bysshe Shelley)之間的親密友誼。拜倫稱讚雪萊的詩歌,雪萊也稱讚拜倫的詩歌。在一封1812年寫給「我親愛的拜倫勳爵」的信中,雪萊寫道:「非常感謝《唐·璜》⋯⋯從未有人用英文寫出過這樣的作品,要是允許我冒險預言一下的話,將來也永遠不會有。」

脚注

- Lady Marguerite Blessington, Conversations of Lord Byron, ed. by Ernest J. Lovell Jr. (Princeton: Princeton University Press, 1969), p.220.

- George Gordon Byron, The Works of Lord Byron including the suppressed poems complete in one volume (Paris, A. and W. Galignani, 1828), p.555.

- Leslie A Marchand, Byron: A Portrait (London: John Murray, 1971), p.130.

- London, British Library, Add MS 42093, 26 October 1819.

- 這首詩的完整標題為“On this Day I complete my Thirty-Sixth Year”。

- London, British Library, Ashley MS 5160, 4 November 1820.

- London, British Library, Ashley MS 5161, 9 November 1820.

- London, British Library, Ashley MS 4747, 26 April 1821.

撰稿人: 克拉拉·德拉蒙德(Clara Drummond)

克拉拉·德拉蒙德是一位獨立策展人和作家,在比利時工作和居住。她擁有波士頓大學編輯學博士學位,曾擔任紐約摩根圖書館和博物館文學歷史手稿部的策展人。她曾策劃了和珍·奧斯汀以及出現在藝術、文學及音樂中的動物有關的大型展覽,她也曾發表過研究伊麗莎白·巴萊特·勃朗寧夫人(Elizabeth Barrett Browning)和古典文獻著作翻譯史方面的學術文章。目前,她正在撰寫一部關於書信的題材及其文化歷史方面的書。