十九世纪的性别定位

凯西·休斯(Kathryn Hughes)教授透过婚姻和性、教育和权利,探究在十九世纪英国的性别观念。

在维多利亚时代,男性和女性的角色界定比历史上任何时期都更分明。在这之前,女子常和丈夫或兄弟一起,帮忙照料家族生意。女性住在“店铺上层”,可以一边照顾家务,一边照看生意、接待客人、记账算账。随着十九世纪的发展,男性开始频繁地往返于上班地点——工厂、商号或办公所。家务逐渐由仆人承担,妻女姐妹则留在家里督促仆人干活。十九世纪三十年代起,女性穿起撑架裙——一种形如灯罩的庞然大物,若要勉强去擦炉架、扫楼梯,只会把自己绊倒。

“分离领域”

于是,维多利亚人把同一屋檐下的两种性别戏称为“分离领域”(separate spheres),只在早晚两餐时聚一聚。

“分离领域”的观念,源于男女“生来”有别的概念。女子体格较弱,但品德更高,所以最适合居家领域,对于成天在公共领域工作、道德受其荼毒的丈夫,女性要负责净化他的心灵。不仅如此,她们也要教导下一代坚守同样的生活方式。女性在家里如此巨大的影响力却成了反对赋予女性投票权的论据。

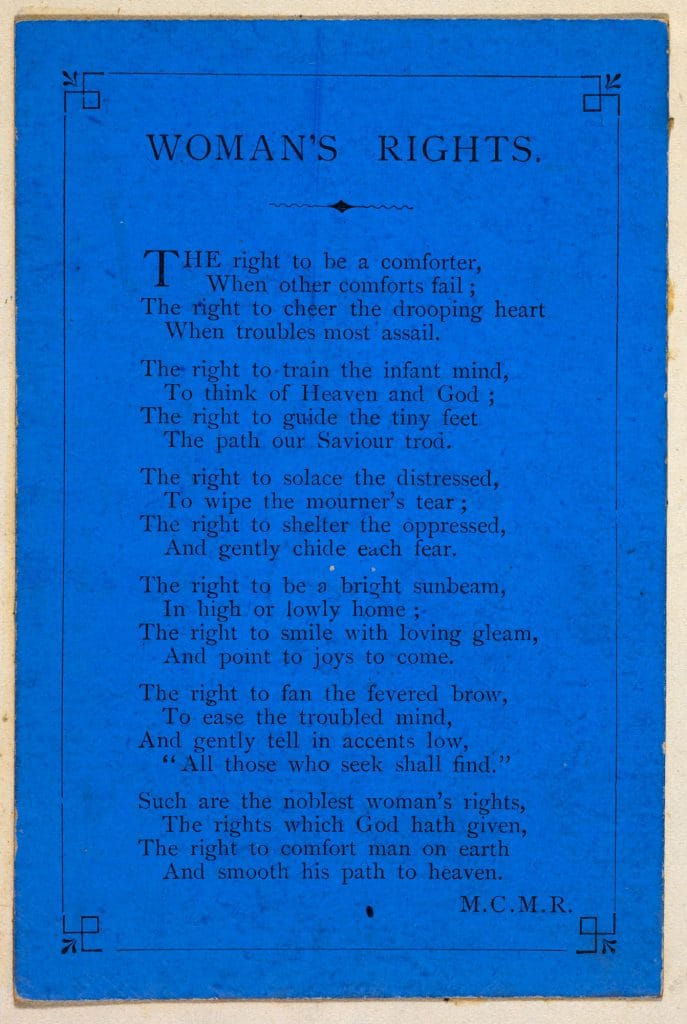

《女权》:印在短期印刷卡片上的短诗,表达了传统的女性观念,其角色是局限于居家领域里,且同时由她和男性之间的关系(如丈夫、父亲、儿子)来界定的 。

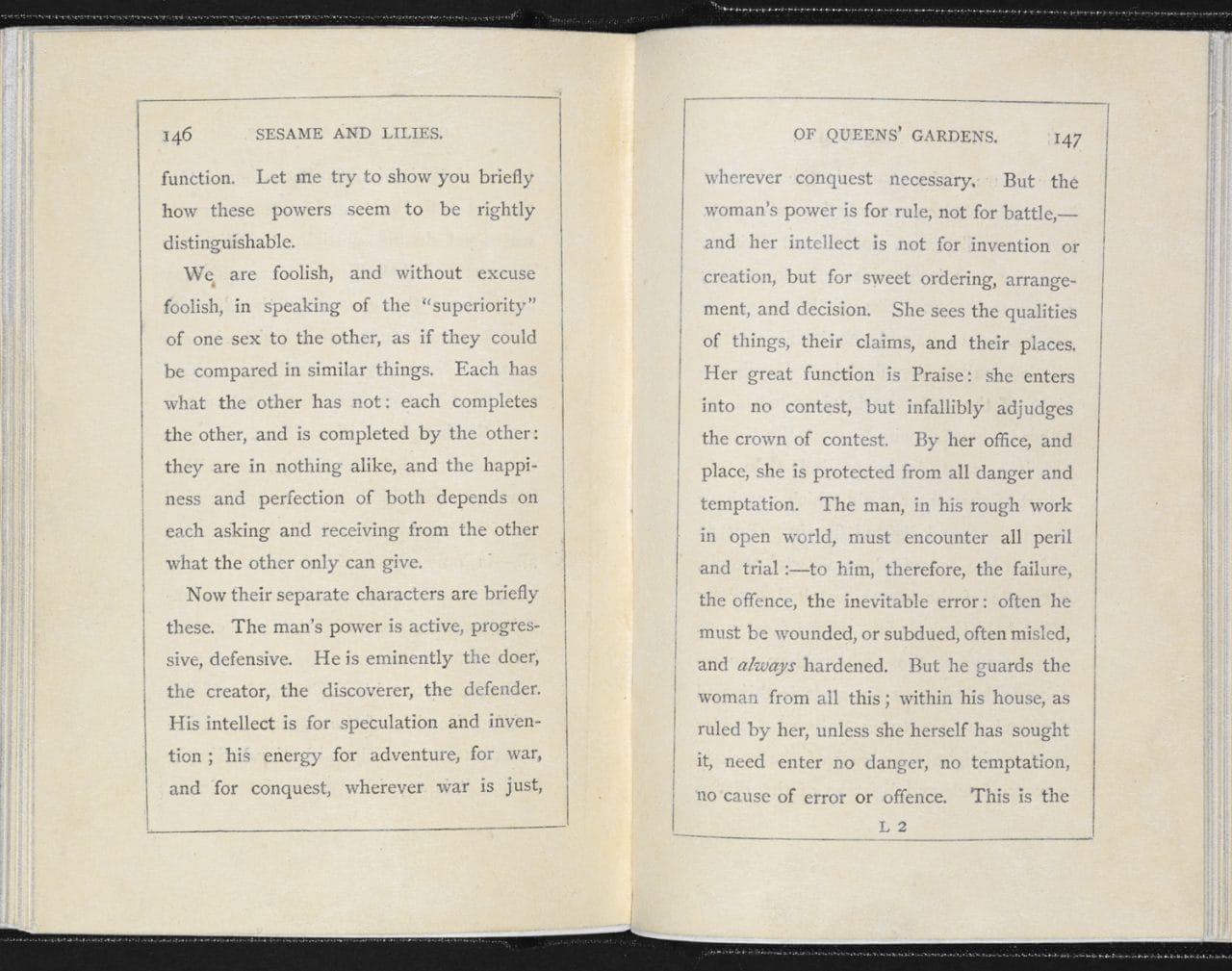

约翰·拉斯金的《女王花园》(Of Queen’s Gardens,1865)演讲,作为一个重要实例,展现了维多利亚时代女性在公共领域的被动地位和男性的积极角色的鲜明对比。

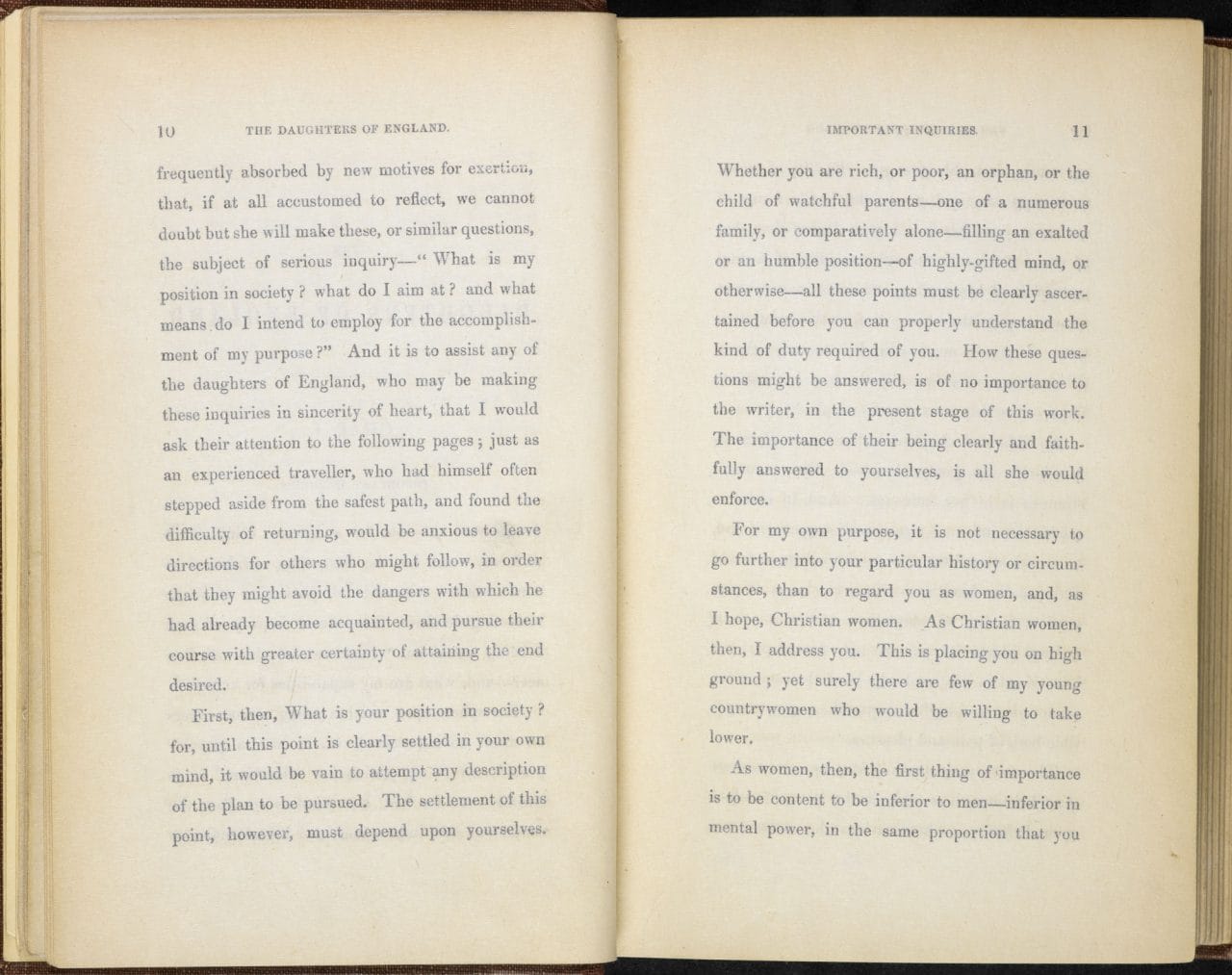

萨拉·斯蒂克尼·埃利斯(Sarah Stickney Ellis)的热门劝解书《英格兰之女》(The Daughters of England),声称女性必须“安守逊于男性的身份”,估计写作年份为1845年。

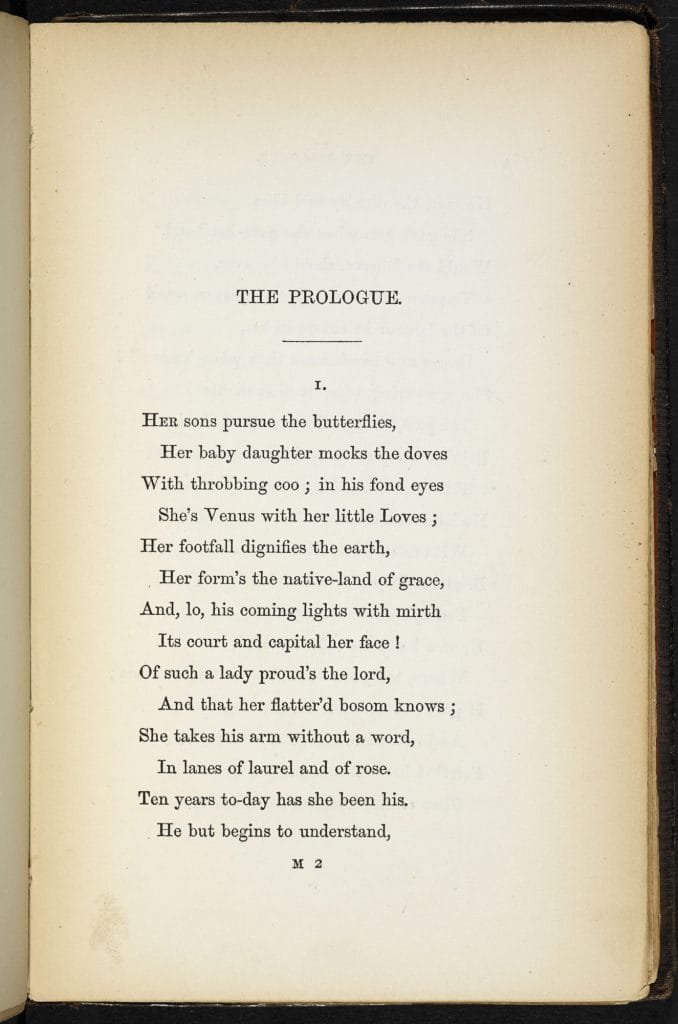

考文垂·帕特莫尔(Coventry Patmore)的《家中的天使》(The Angel in the House,1858),弘扬以家庭为中心的女性思想观。

女性的教育

但为了成为“家中的天使”,女性确实需要一种新型的教育。来自中产阶级家庭的姑娘被谆谆教导,要以“多才多艺”才能吸引到夫君,单凭家务本事可行不通。要多才多艺,就要上寄宿学校,或请家庭教师。在《傲慢与偏见》里,高傲的卡洛琳·宾利列出姑娘多才多艺的标准如下:

女人呢,唱歌跳舞、绘画音乐,样样都要精通,时兴的语言也要会几种,…… 这还不够,表情体态、语气谈吐,一定要有格调……

诚如宾利小姐所言,受过良好教育的女孩,要用优雅柔婉的行止,软化博学多才的锋芒。没人想做“蓝袜子”——意指过于热衷智识追求的女性。在周围的人眼里,蓝袜子欠缺女人味,想篡夺男性“与生俱来”的智识优越地位,着实惹人烦。有的医生甚至发表文章宣称,学习过多会伤害卵巢,把水灵灵的姑娘变得干瘪无生趣。该世纪后期,当牛津和剑桥大学向女子敞开大门,很多家庭都拒绝让聪明的女儿入学,生怕书念多了而嫁不出去。

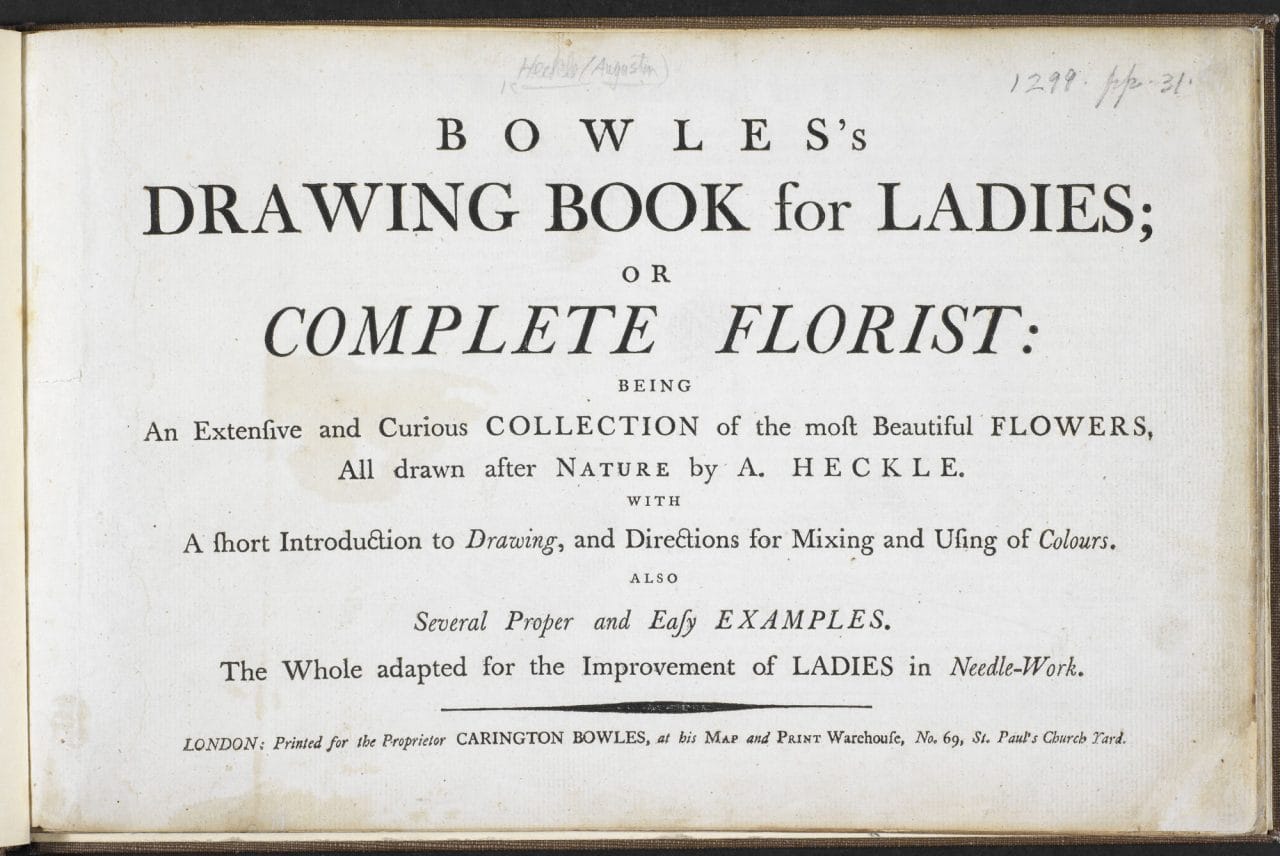

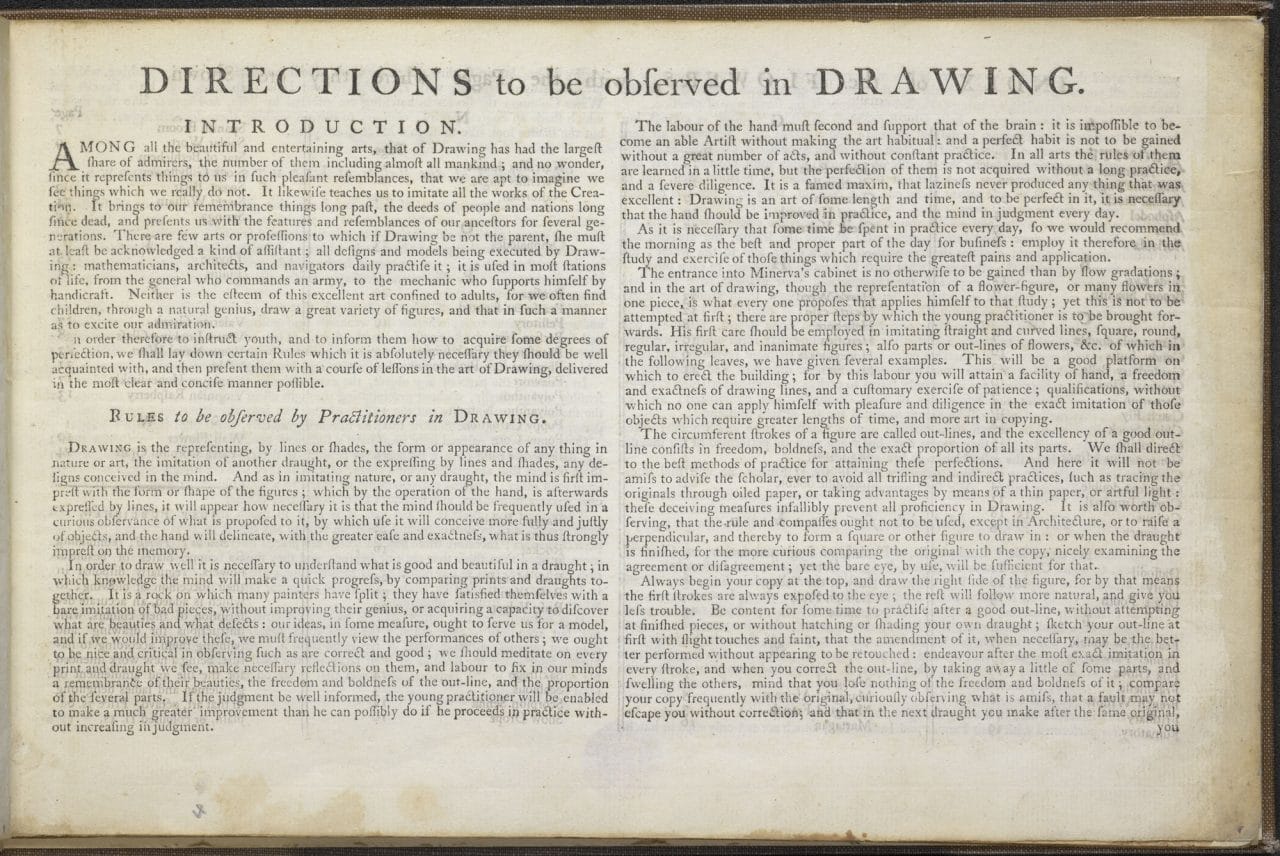

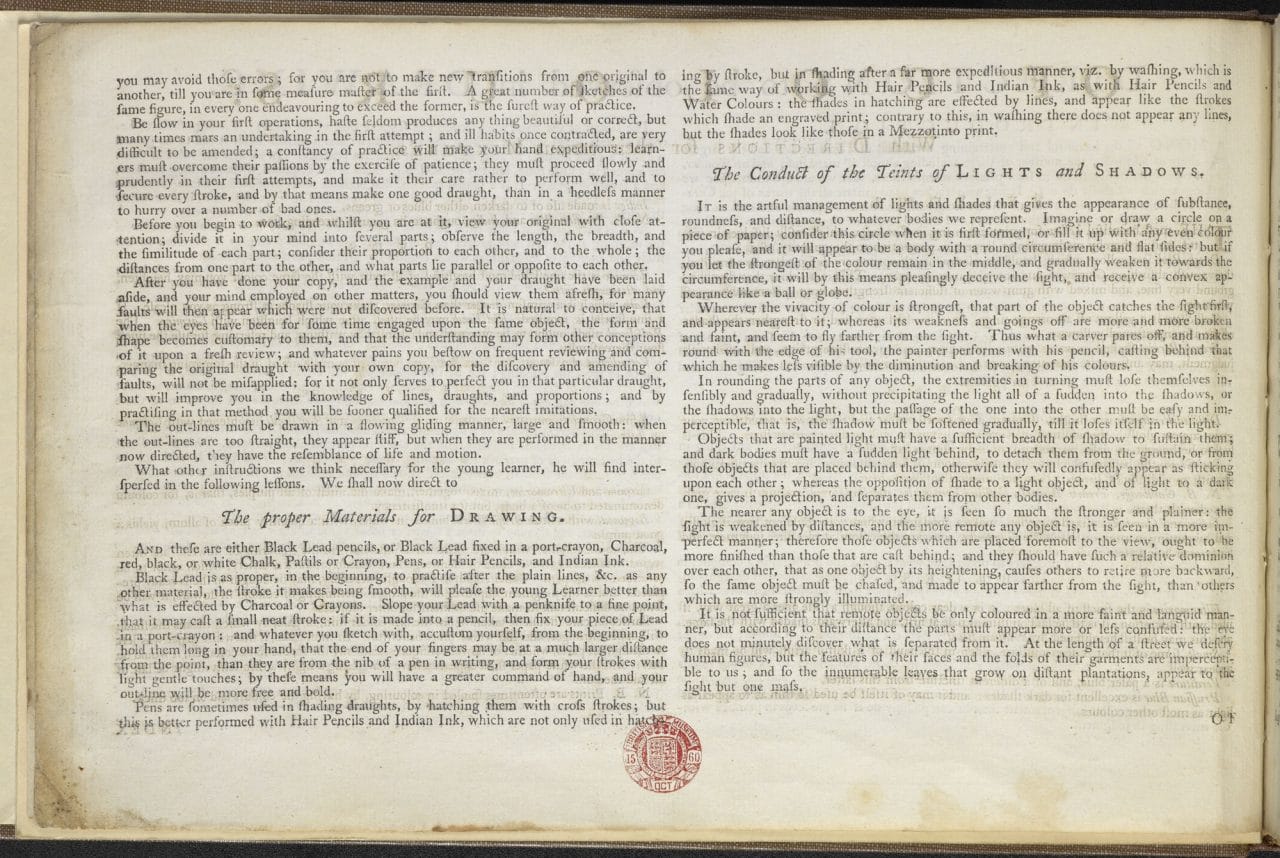

鲍尔斯的《女子绘画书》(Drawing Book for Ladies)是一本花卉绘画和刺绣教材。在十八和十九世纪,绘画和刺绣是传统女性教育的组成部分。十八世纪晚期至十九世纪,素描与绘画、音乐、跳舞、以及精通外语(如法语和意大利语)都是当时年轻女性的重要才艺。人们将女性划分为某个阶级的附属品,这些才艺也常被视作评断一位年轻女性是否嫁的出去的标准。

婚姻与性

同时,姑娘还不能把寻求郎君的意图表现得太明显。对男人太“直接”会显得性趣过重,让人不放心。女性对婚姻的追求,应来自成为母亲的渴望,而非性和感情的渴求。有个叫威廉·阿克顿(William Acton)的医生说过一句名言:“大部分的女人对一切类型的性感受都没有太多感觉,也不会因此烦恼,何其有幸”。

女性通常在二十到二十五岁结婚。新郎以大五岁为宜。这不仅能强化男女之间的“天然”秩序,也有经济上的合理性。为了得到未来岳父的首肯,年轻男子要展示出足以供养妻子和未来孩子的收入能力。为了达到结婚的标准,有些倒霉眷侣只得在订婚后一拖再拖。

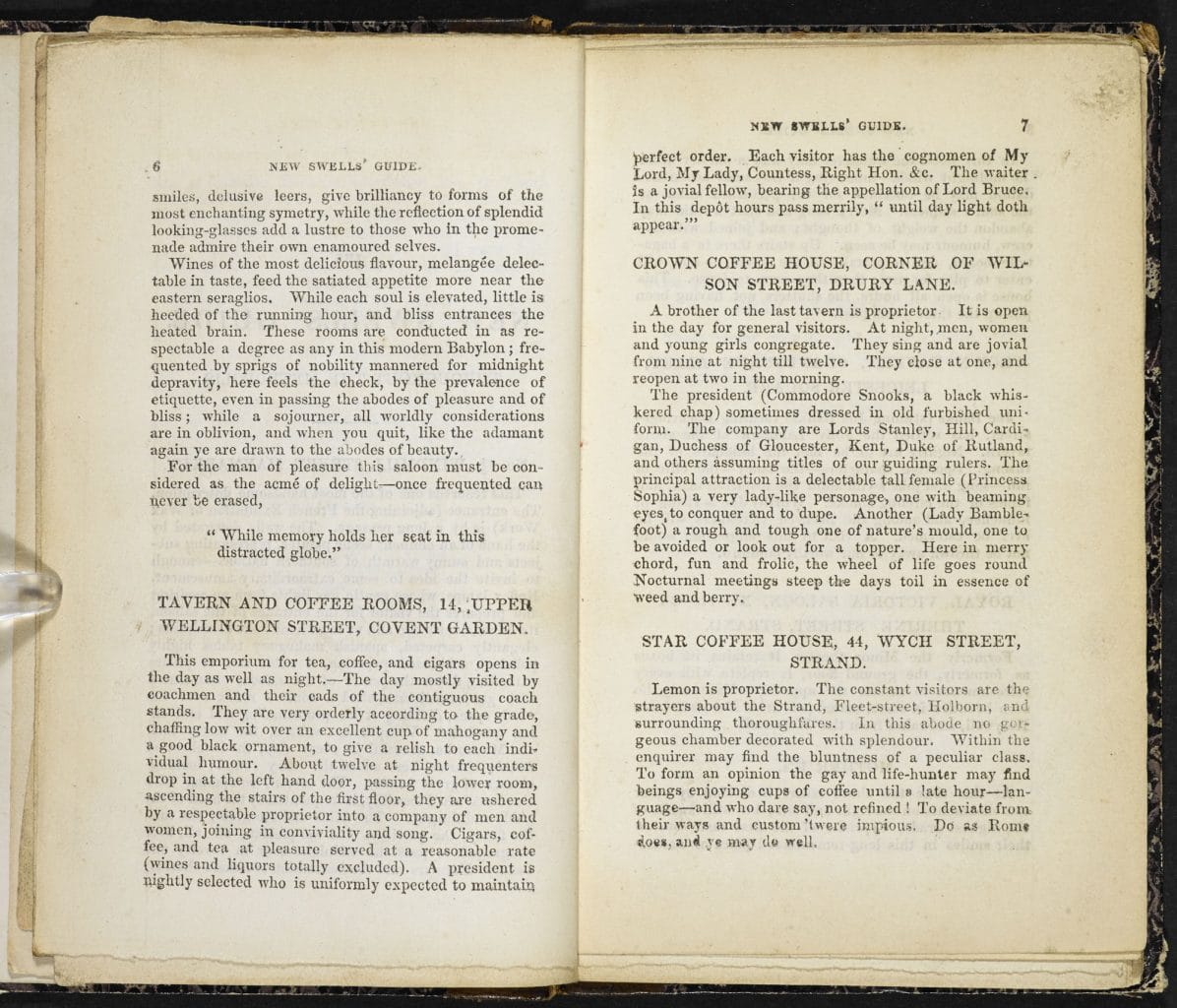

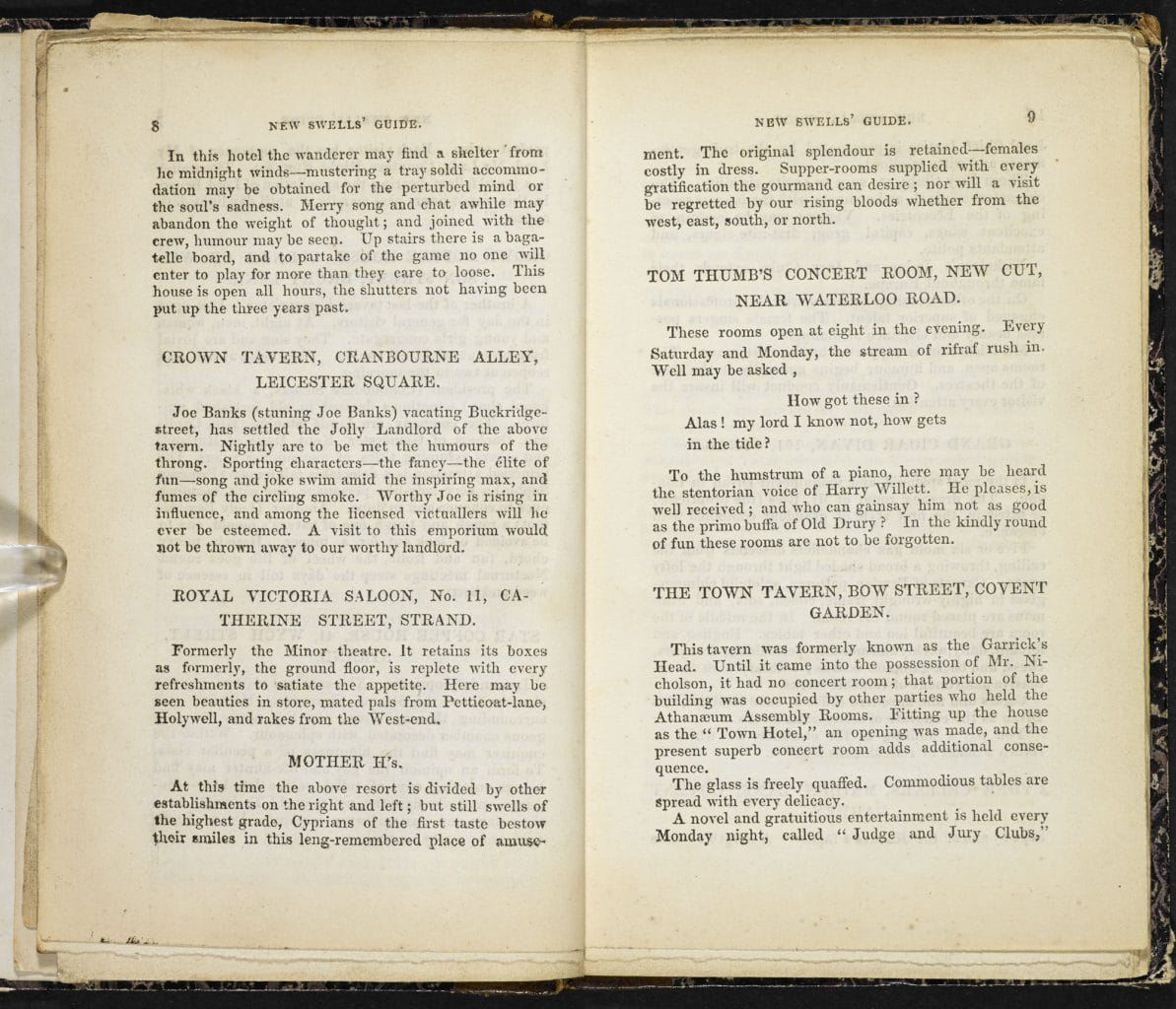

特别虔诚的男青年也许能在婚前保持童贞。但很多可敬的男子还是跑去寻花问柳。所有大城市都有红灯区,买个春宵很是容易。外地人也可以参阅书册,类似罗杰·福你满(Roger Funnyman)的《斯威尔都市夜生活指南》(The Swell’s Night Guide through the Metropolis)。遗憾的是梅毒和其他性传染病肆虐,被很多男子缺心眼地传给了家中太太。至于让梅毒茁壮繁茂成三期的倒霉鬼,一般会死在四十多岁的时候,死得痛苦、死得漫长就是他们的归宿。

《新版斯威尔夜生活指南》,介绍找女伶和妓女的门道,估计写作年份为1840年。

《新版斯威尔夜生活指南》,介绍找女伶和妓女的门道,估计写作年份为1840年。

《新版斯威尔夜生活指南》,介绍找女伶和妓女的门道,估计写作年份为1840年。

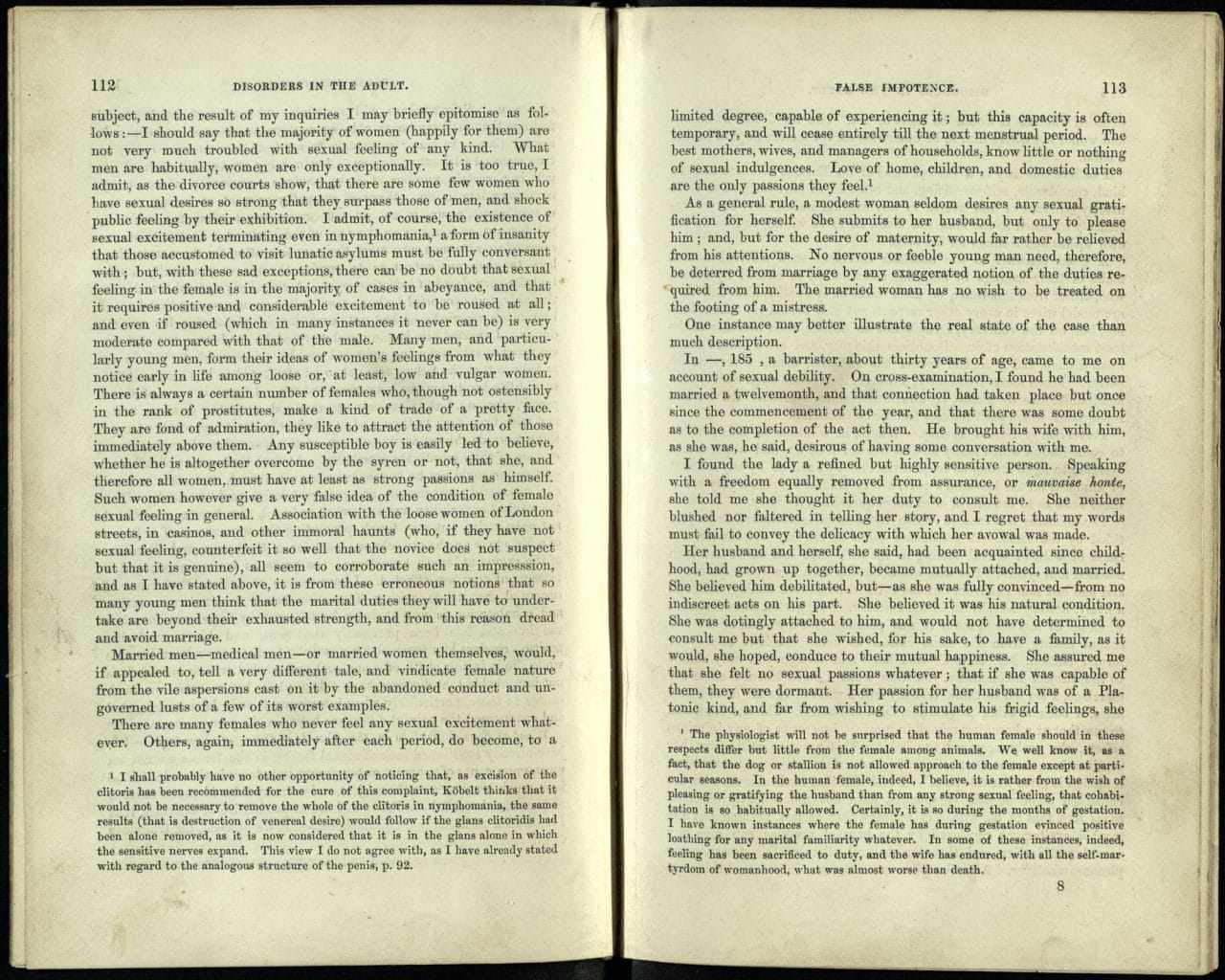

“大部分的女人对一切类型的性感受都没有太多感觉,也不会因此烦恼,何其有幸”。出自威廉·阿克顿的医学著述《生殖器官的功能和疾病》(The Functions and Disorders of the Reproductive Organs,1857)。

女人却别无选择,必须婚前守贞,不管年轻与否。如果没有已婚女性在场伴护,甚至跟男人说话都不行。高等教育或专业工作也对女性紧闭大门。这些感情上的沮丧之感,自然会引发各种地下抗争。弗洛朗丝·南丁格尔(Florence Nightingale)一心行善世间,却有陪伴母亲和姐姐、帮忙监管仆人的要求在身。她年少时就受歇斯底里症之苦,和家人一起吃饭对她来说是一种煎熬。伊丽莎白·巴雷特(Elizabeth Barrett)则称病不出,匿身在父亲家顶楼的房间里写诗。1847年,夏洛蒂·勃朗特借笔下女主人公简·爱之口,对女性受到的种种限制发出强烈的控诉:

一般都认为女人应当平平静静,但女人跟男人一样有感觉。她们需要发挥自己的才能,而且也像兄弟们一样需要有用武之地。她们对严厉的束缚、绝对的停滞,都跟男人一样感到痛苦。比她们更享有特权的同类们,只有心胸狭窄者才会说,女人们应当只做做布丁,织织长袜,弹弹钢琴,绣绣布包(第十二章)。[1]

这段极具震撼力的独白惊诧到一批保守评论家,例如伊斯特莱克夫人(伊丽莎白),在一篇相当刻薄的评论中,她把《简·爱》类比为宪章运动——一场争取普选权的劳工运动。

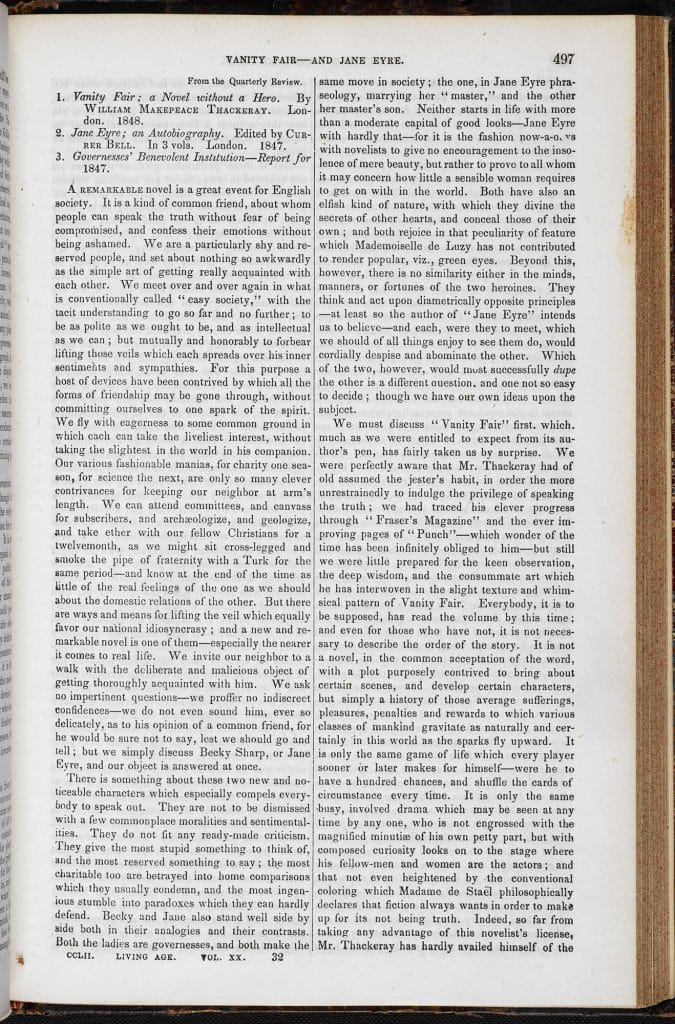

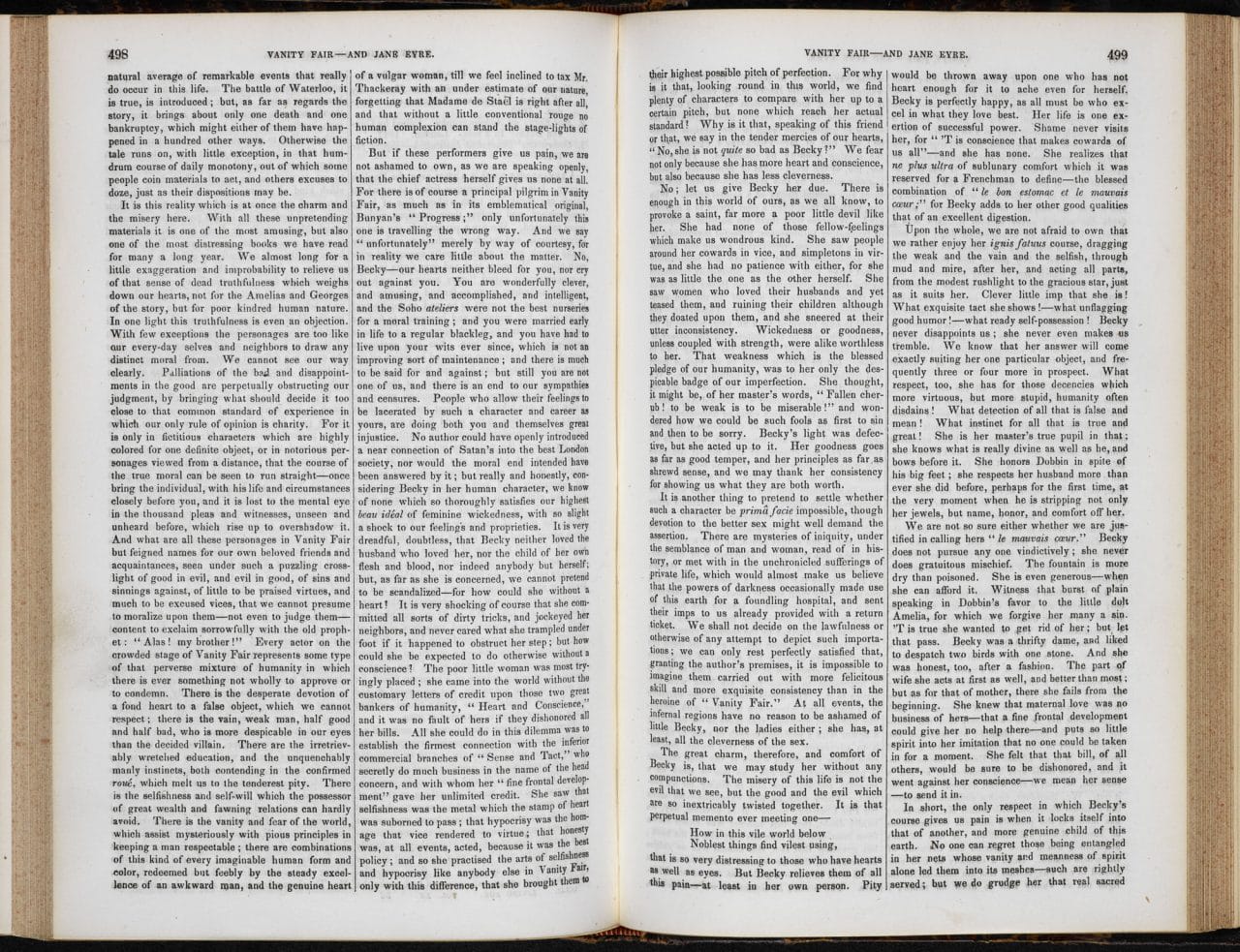

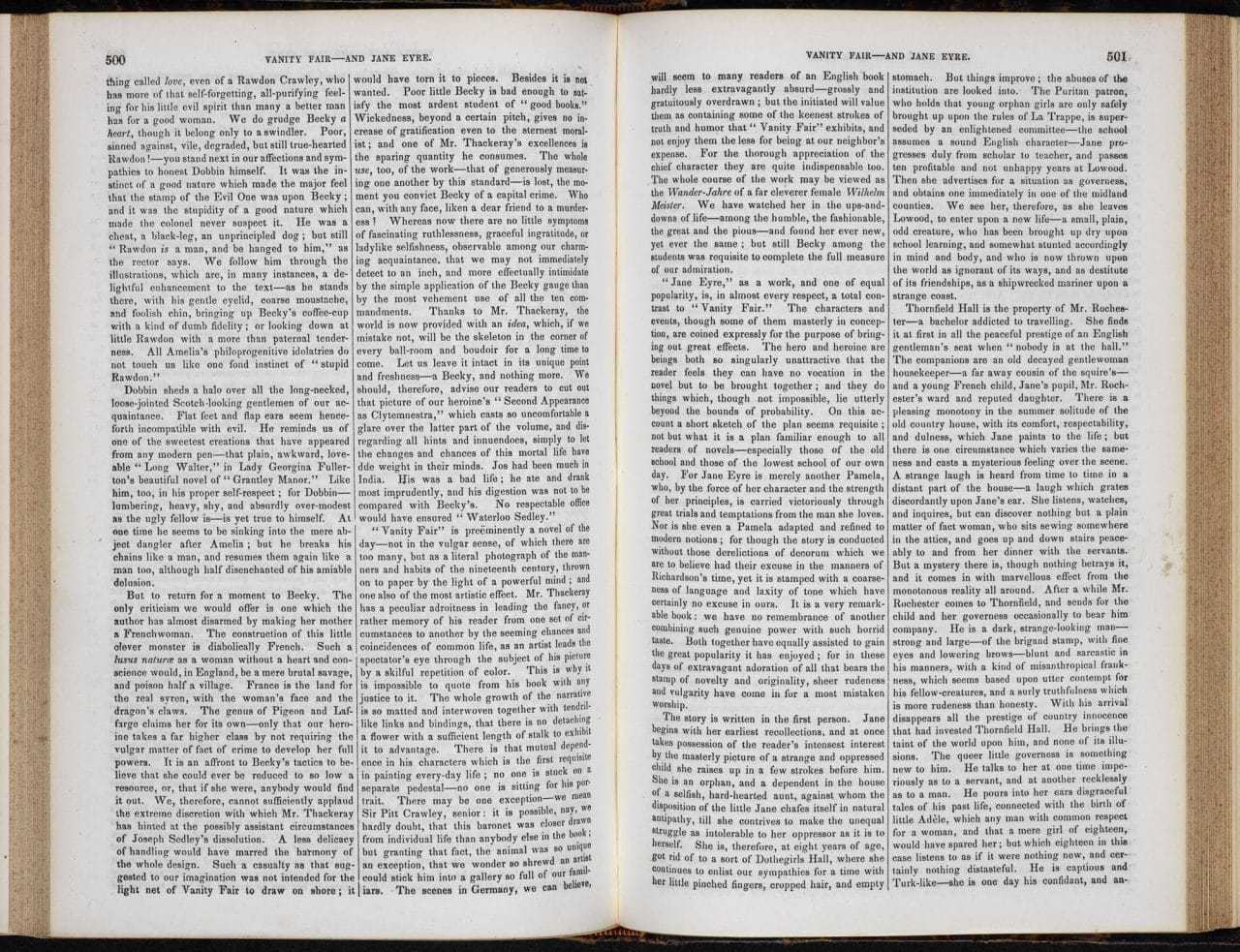

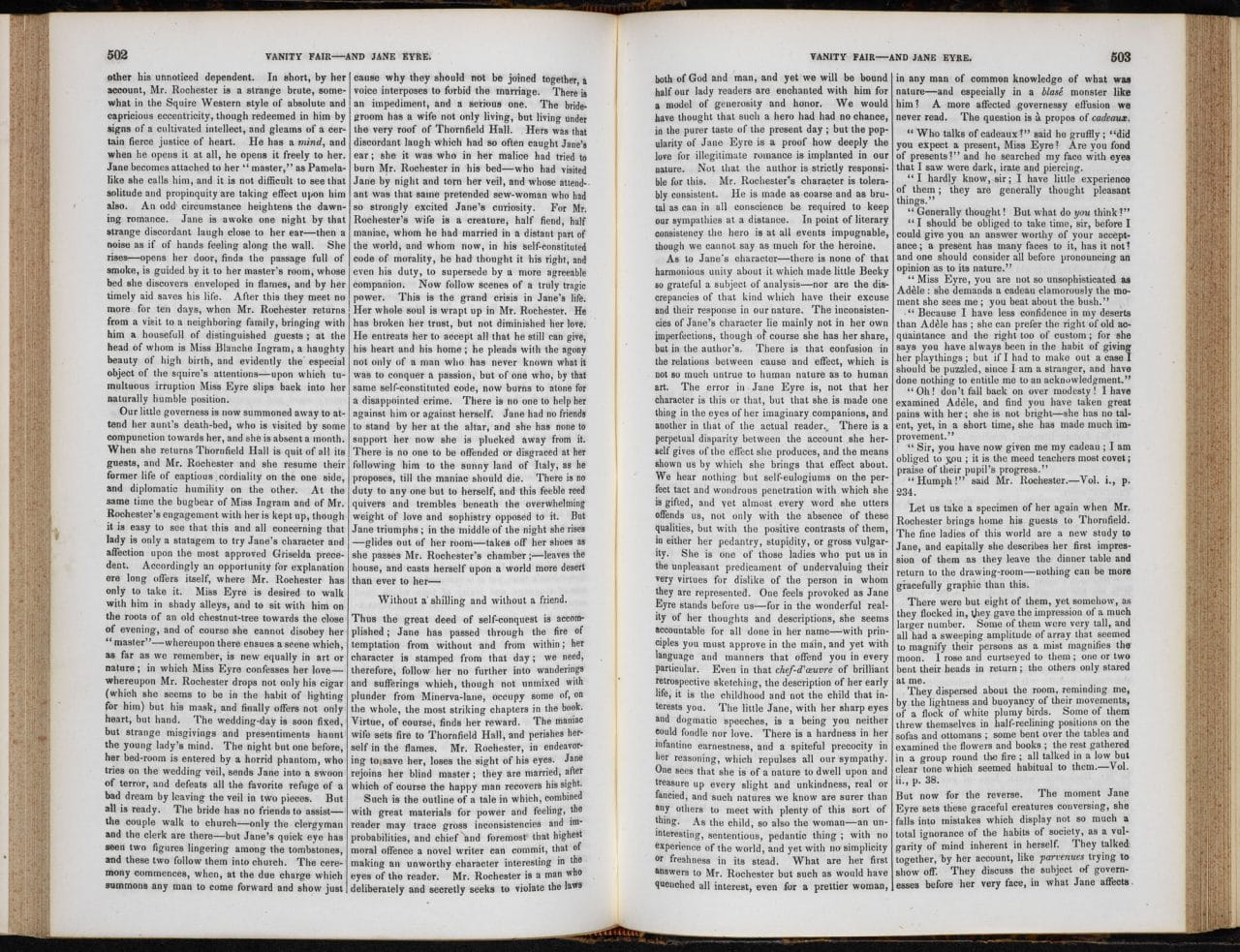

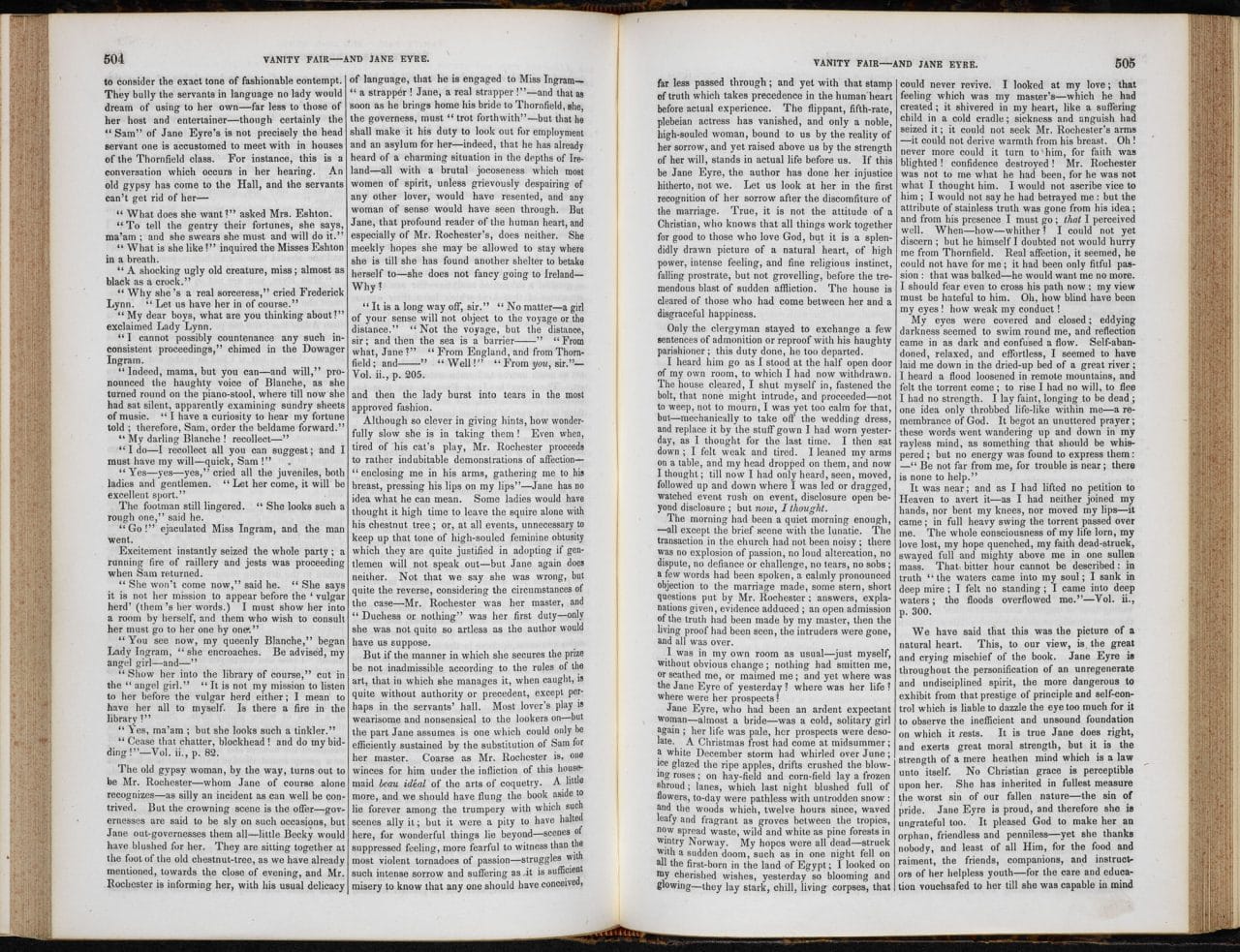

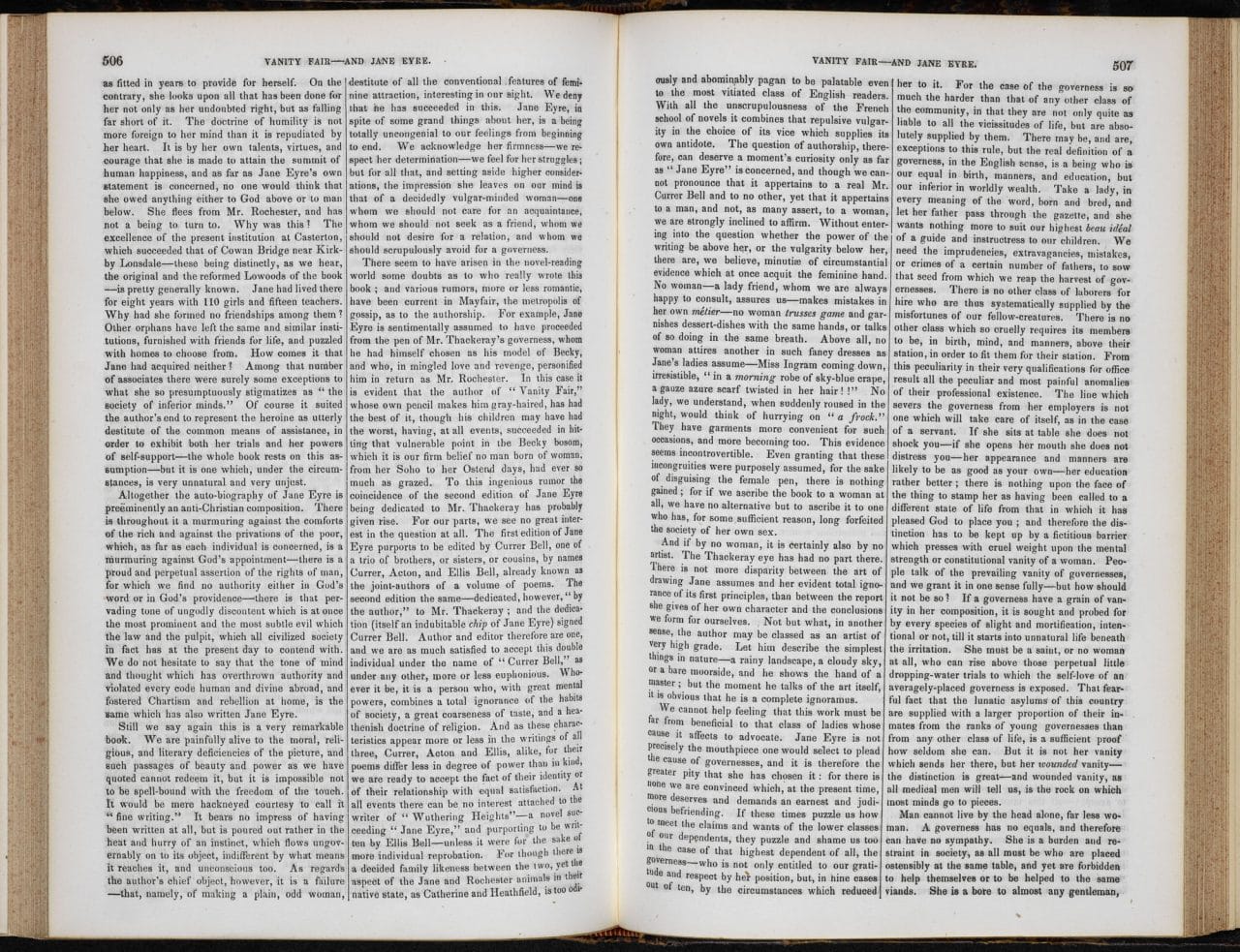

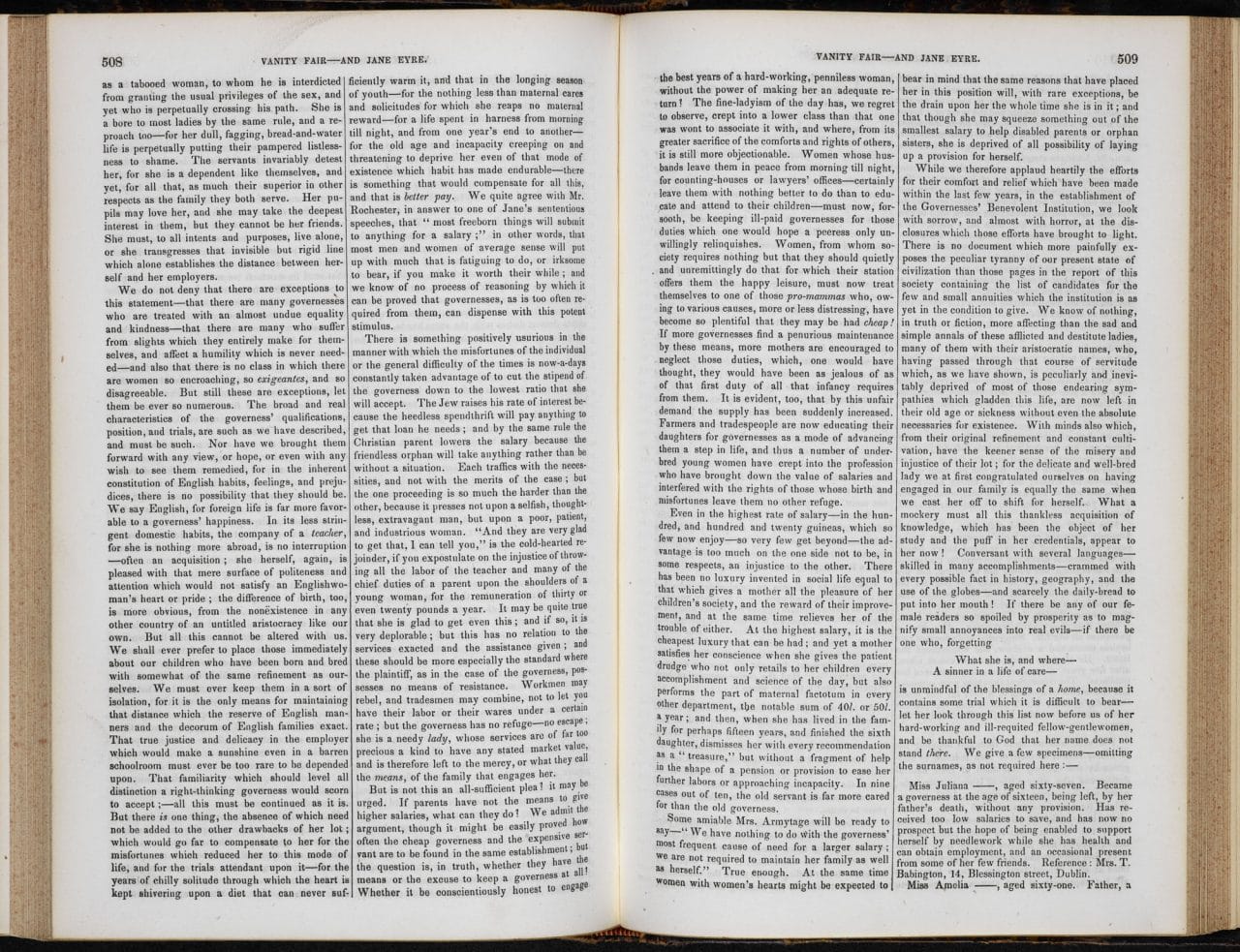

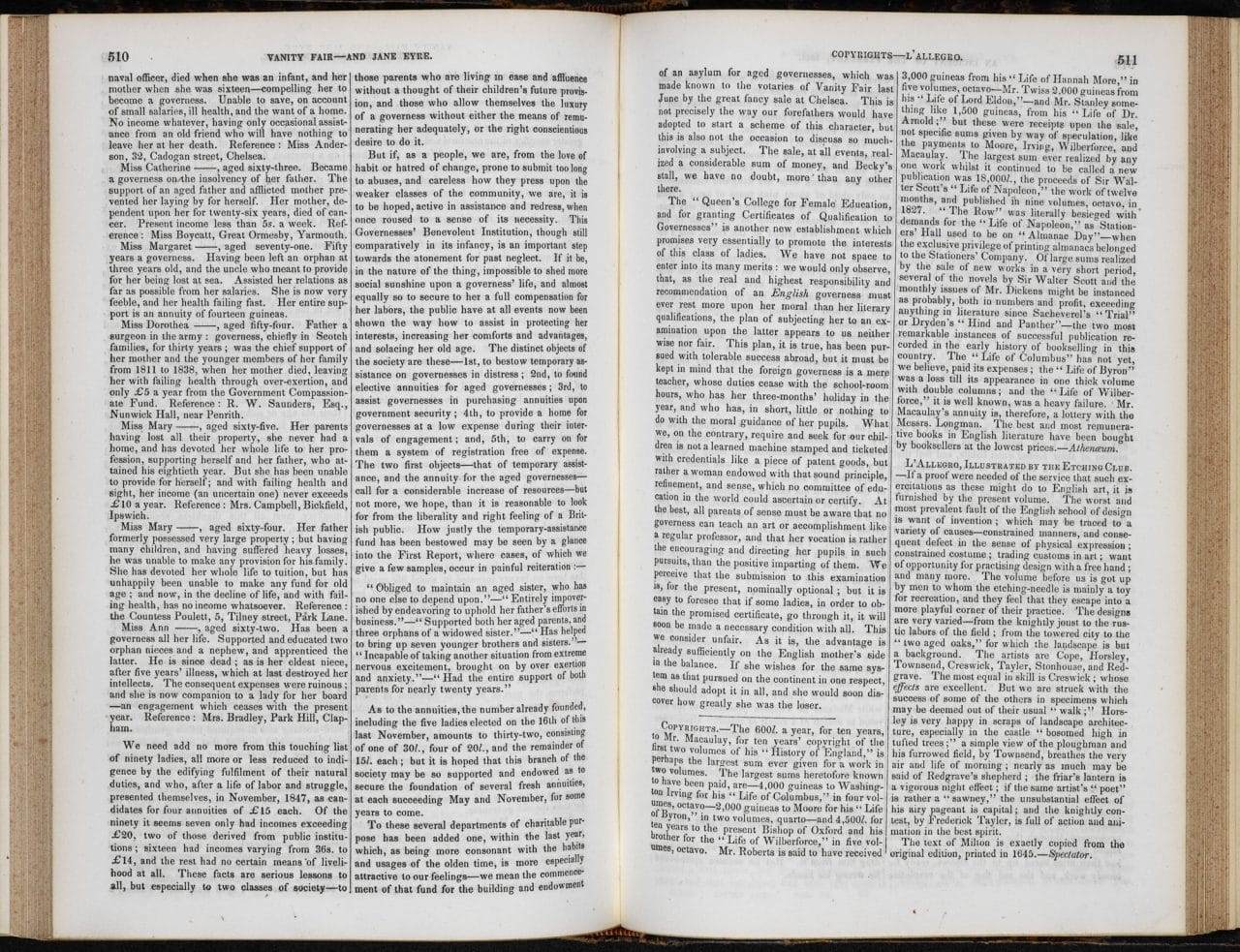

在这篇还提到威廉·萨克雷(William Thackeray)的《名利场》(Vanity Fair)的评论中,伊斯特莱克夫人对简·爱和贝姬·夏普——两人都嫁入雇主的家——的性追求表现出强烈的厌恶之情。这个家庭女教师的形象有如平地惊雷,尤其在文学领域,因为她点破一个事实:维多利亚女性并不像阿克顿所说,个个都毫无性致。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

“伊斯特莱克夫人”,真名为伊丽莎白·里格比,在其评论中严厉批评《简·爱》伤风败俗,此版本收录于《利特尔的生活时代》(Littell’s Living Age,1849)。

嫖妓

嫖妓是中产阶级富裕家庭暗处挥之不去的阴霾。男性通过这种途径满足欲望,不仅在婚前,婚后也不时发生。妓女和夫人不是同一群体,倒和她们所睡的男人一样,属于经济市场中的工作者,以服务换酬劳。阿克顿等医生为卖淫所带来的“问题”操碎了心,尤其担心在男性中传播性病。为此,在1860年订立的《传染病法》(Contagious Diseases Act)允许在某些城镇对有性工作嫌疑的女性强制体检。如果查出有恙,就把病人安置在“性病医院”,不治好就不许出去。为了废止该法案,约瑟芬·巴特勒(Josephine Butler)积极奔走号召,主张嫖客和妓女在卖淫“问题”上应承担同等的责任。

很多慈善机构因而建立,帮助妓女再获新生。查尔斯·狄更斯还和慈善家安杰拉·伯德特—科茨(Angela Burdett-Coutts)联手创办“抹大拉之家”(Magdalen House),安排姑娘去澳大利亚重新做人。虽然各方诸多努力,只要还有快三十依然穷得结不起婚的单身汉、还有为供养孩子走投无路的劳动妇女,卖淫业就依然能兴盛不衰。

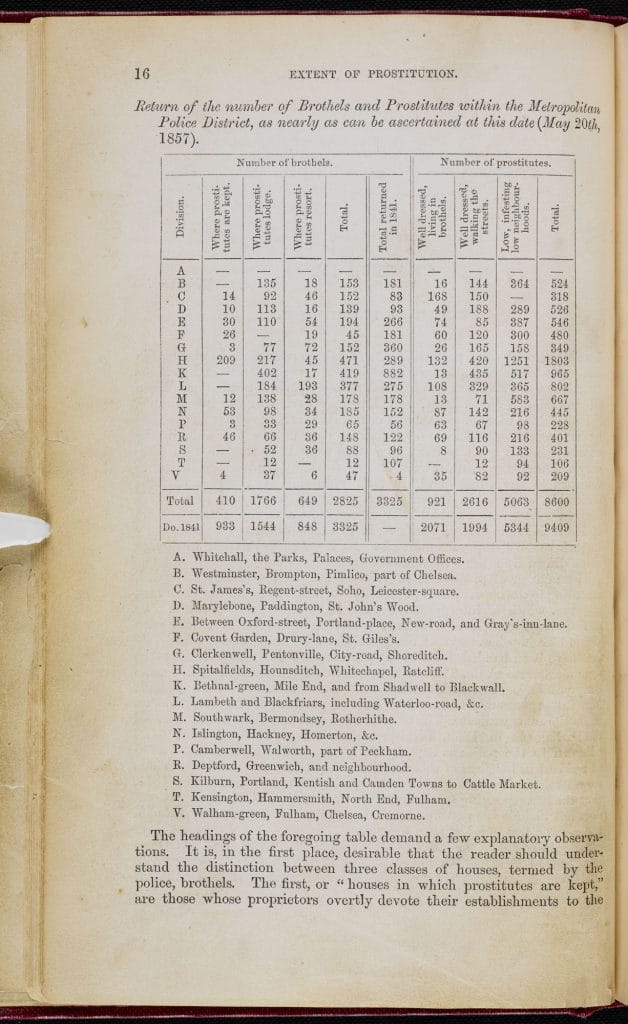

此表含威廉·阿克顿估计的伦敦妓院和妓女数量,1857年5月。

文章翻译: 黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 凯西·休斯(Kathryn Hughes)

凯西·休斯是东英吉利亚大学生活写作专业的教授和负责人。她的第一本书《维多利亚时期的女教师》(The Victorian Governess)是在她的博士论文《维多利亚历史》的研究基础上创作的。凯西还编著过《乔治·艾略特:一个家庭的历史》(George Eliot: A Family History),她的新闻报道和历史写作获得了许多国家级大奖。她是《希望》(Prospect)杂志的内容编辑,同时也是为《卫报》(Guardian)和BBC广播供稿的评论家。

相关文章

《简·爱》与十九世纪女性

萨莉·沙特尔沃思教授探讨了夏洛蒂·勃朗特如何通过塑造一位既有工作且要求受到尊重,自制有度同时又激情叛逆的女主人公,从而挑战了十九世纪英国社会的得体女性行为观。