福尔摩斯现象:一个“跨文化”的述评

在本特邀文章中,李欧梵教授探究了《福尔摩斯探案集》(Sherlock Holmes)在中国尤其是晚清时代(二十世纪初)的译介与传播,集中讨论了虚构主人公福尔摩斯作为一位“维多利亚式的绅士”是如何被塑造,并探讨了他在中国读者心目中的特殊魅力。

英国文学中的人物,在全世界最知名的是谁?我认为除了哈姆雷特(Hamlet)之外,恐怕就是福尔摩斯了。前者是莎士比亚经典名著的主人翁,不在话下;后者只不过是一个私家侦探,他的作者柯南·道尔(Arthur Conan Doyle,1859-1930)的名气,当然无法和莎翁相比,文学研究者往往把他列在通俗作家之列,不登大雅之堂。然而,他在五十六篇“福尔摩斯”故事中所创出来的人物,也不知道“转世”重生了多少次,至今还活在各种媒体之中。最近BBC为他拍了电视连续剧,而在本网站上也赫然有两篇关于他的故事,个中缘由待我在后文一一讨论。

福尔摩斯在中国

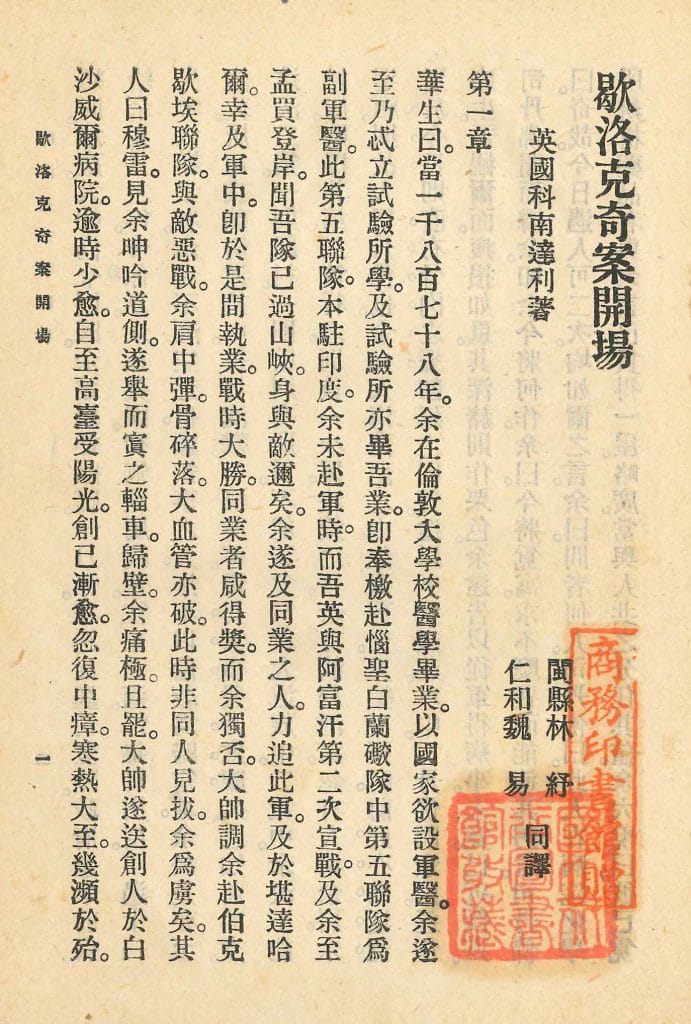

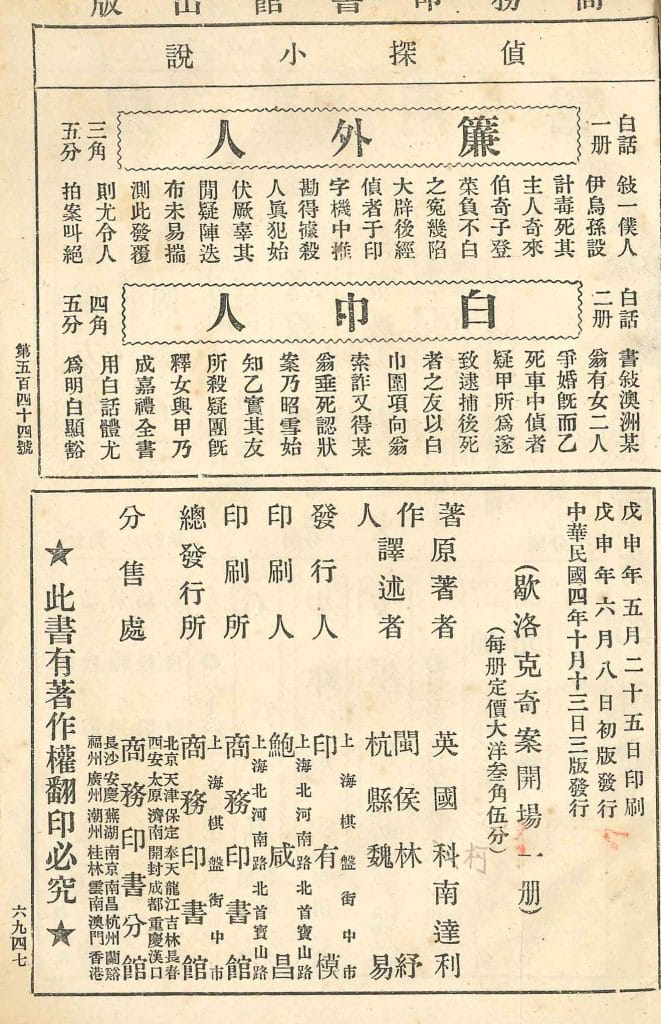

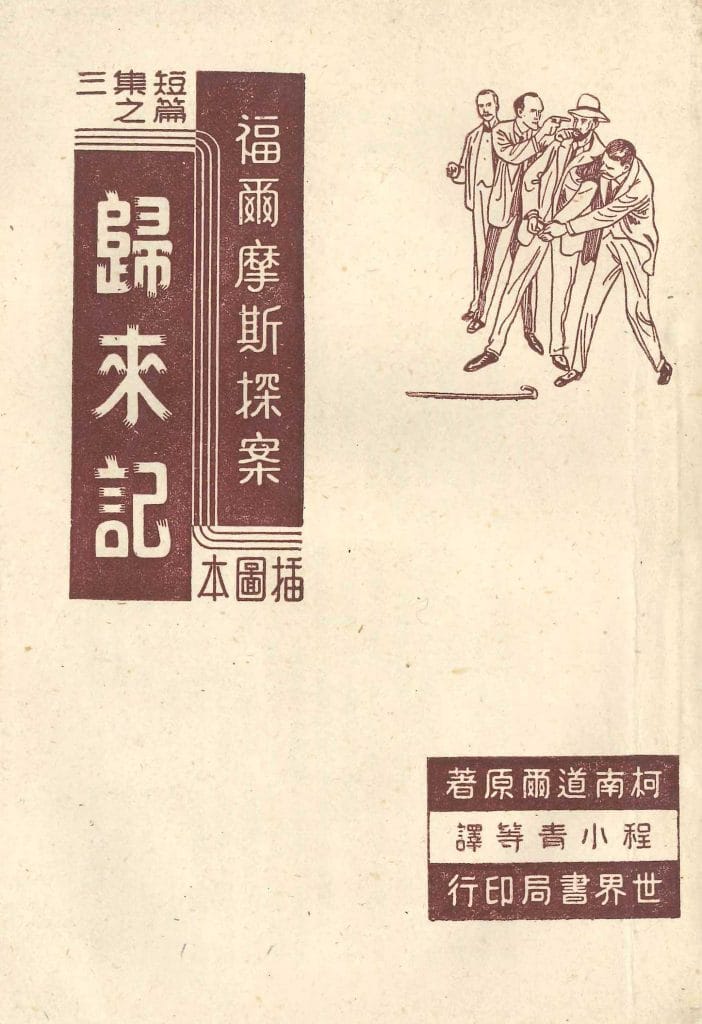

在中国,早在晚清时代(1895-1911)就把福尔摩斯的故事翻译介绍进来了,几乎和原作在伦敦出版的时间同步,到民国初年竟然出版了《福尔摩斯侦探案全集》(中华书局,1916),第一版共有十二册,包罗了四十四个故事,采用浅显的文言,后来又有白话文版,当然,同一篇故事译成不同版本的更是不计其数。妙的是:早期翻译福尔摩斯的人大多也是通俗文人,后世人称之为“鸳鸯蝴蝶派”,反倒五四新文学的作家对福尔摩斯却不那么热衷。我最关心的问题是:为什么这个小说人物会红遍全球?他几乎变成了历史上的真英雄,小说中他的住所:贝克街221B号,现在成了旅游景点。他的中文名字“福尔摩斯”在中国也家传户晓,不知道是谁起的,定了名之后,他似乎变成了中国人了,原名Holmes 中的H音变成了F音,可能是译者本人的方言口音。就连上世纪二十年代的上海居然也冒出了一家小报,就叫“福尔摩斯”,可见其在中国知名度之高。

谁是福尔摩斯?

小说中福尔摩斯原型是一位维多利亚式的绅士(即便其作者柯南·道尔是“后维多利亚”时代的人),他的性格特点是什么?我认为最重要的是他冷静的理性思维和推理能力,这种理性与维多利亚时代的科学观念是分不开的。推理主要靠逻辑思考,不能随意猜测或作先入为主的判断,更不能诉诸神明,谈什么“天报应”。正因为如此,福尔摩斯和中国传统文学中“公案”小说中的人物(如狄公、包公)大不相同,侦探小说和公案小说也不能归为一类。公案小说中侦探人物是官,而不是“私家”侦探,福尔摩斯之所以受当时的中国读者欢迎,恰是由于晚清官场太过腐败,使得人民渴望有另一种“非官方”的英雄人物出现。还有一个重要因素是都市,福尔摩斯住在伦敦,当年就是国际大都市;而中国传统中的非官方“草莽英雄”的活动场域——江湖——是农村、小镇、或小城市。到了二十世纪初,上海变成了中国唯一的国际大都市和印刷媒体的集中地,福尔摩斯在中国的读者,大半也在上海,或多少延伸到长江流域的沿岸都市。作为一个都市人,福尔摩斯不会飞檐走壁,最多只会剑术和拳击,但施展的机会不多,破案的主要武器还是他的大脑,先靠他的智慧和理性解决悬疑的线索,解决后,破案就不成问题了。他既然是私家侦探,当然便不属于官场,因而保持了一种公正或社会公益之心。当年翻译者之一的冷血(陈景韩)就曾直言:中国官府侦探早已腐败,“种脏诬告,劫人暗杀”,所以“中国之侦探者,其即福尔摩斯所欲抉发而锄者欤”。另一位知名译者包天笑认为:“其人重道德有学问,方能藉之以维持法律,保障人权,以为国家人民之利益”。

在柯南·道尔笔下,福尔摩斯表面上很有礼貌,但私底下还有不少“孤僻”的怪脾性,例如吸毒(cocaine),脾气抑郁,时常亢奋,喜欢拉小提琴,时好时坏,随其心情而定,这些性格上的特质,都是从他的同房好友华生医生(Dr Watson)的叙述中泄露出来的。华生的个性温和而迟钝,作为极端聪明的福尔摩斯的搭档,恰到好处。两个人物加在一起,也代表了维多利亚文化的阴阳两面。但是这样的配搭,在叙事的层次上却为早期的中国译者和读者加添了一层麻烦: 故事是用华生的口气讲出来的,因而叙述者(narrator)第一人称的观点占了上风,而中国传统小说中很少有这种突出叙事者主观立场的叙事方式。然而这个问题不久就被解决了,译者用种种方法把华生的叙述“客观化”,或以“华生曰”,或者干脆将之重组改编,变成了全知观点——即以旁观者的角度表现小说人物内在、外在的面貌。但不论如何,一种西方小说常用的“主观观点”和语气还是被介绍进来了,而且进展神速,到了民国时代,已经见怪不怪了,至少不会阻碍整个故事的悬宕气氛。

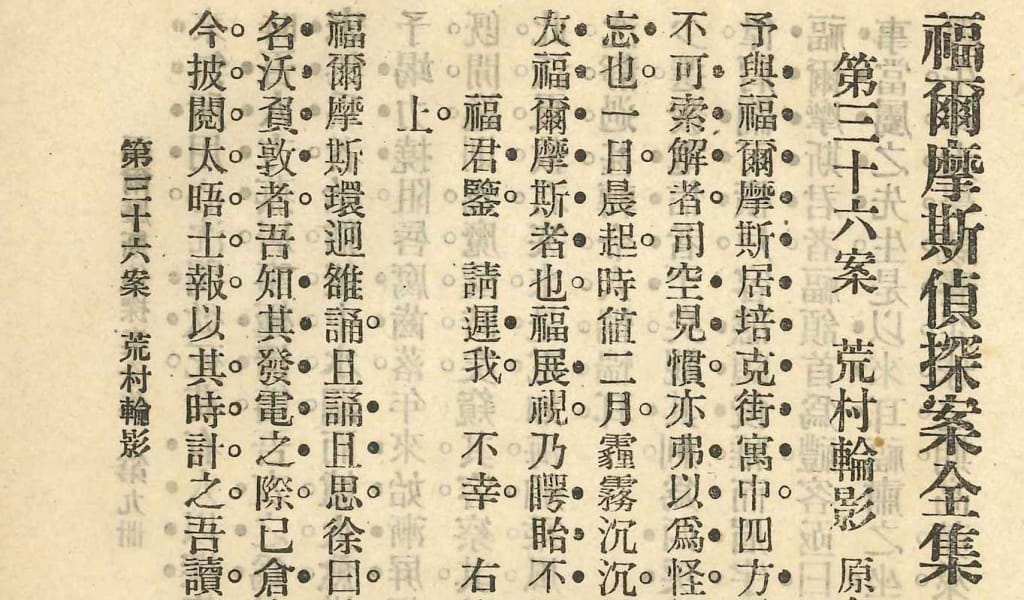

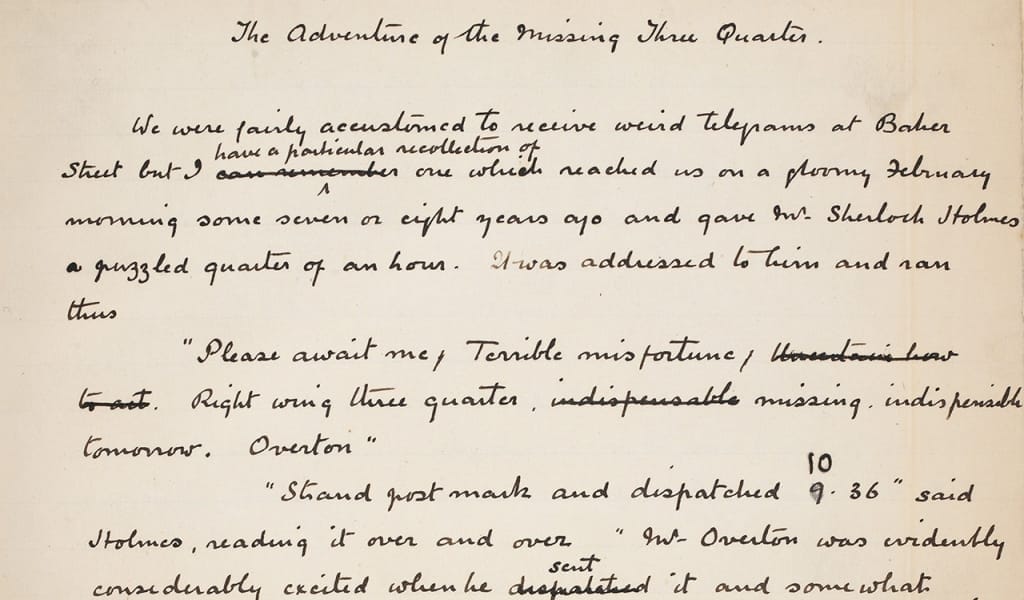

《失踪的中卫》与其文言译本

不少学者早已指出:侦探小说的写法和读法,一切都要以情节(plot)为主,而侦探小说引人之处,更是在叙事的过程中把读者故意引入歧途;例如,往往是作为叙事者的华生先被误导,而福尔摩斯总会在最后找到正确的线索。但有时连福尔摩斯都走错了路,譬如列入《探索英国文学》经典名单中的《失踪的中卫》(The Adventure of the Missing Three-Quarter)这篇故事,和其他的福尔摩斯探案相比,情节并不离奇,也没有什么神秘不可解的疑难,倒是连这位大侦探都被那位剑桥大学的名医所坐的马车引错了路,失落在剑桥城外的荒村,接连跟踪两次,才真相大白,所以最早的中文译者严天侔将之译为《荒村轮影》,就是根据故事情节而命名的。这篇小说属于后期作品,是柯南·道尔把福尔摩斯从死里复活后写的小说,笔调也和缓多了,故事徐徐道来,只在开头故意制造一点悬宕气氛,用一封匆匆写就的电报引进一个足球教练的来访。这也是柯南·道尔惯用的手法,后来发展到美国侦探小说的类型之一“黑色小说”之中,半夜的突访客则变成了“金发尤物”。道尔保持了他的“绅士”风格,文中鲜有色情或女性尤物,福尔摩斯是个单身汉,终身未娶,倒是比较平庸的华生娶了一个典型的“淑女”。中国的读者似乎对这个婚姻问题无动于衷,更注意他的正面形象,后来又有人翻译了法国大盗亚森罗萍(Arsene Lupin) 的故事,和福尔摩斯对垒,结果当然是福尔摩斯赢了。

如果我这个双语读者有资格对原作者作一点小小的批评的话,那就是道尔所惯用的维多利亚文笔,有时候句子太长,反而把故事的戏剧性张力冲淡了。附带值得一提的是:《失踪的中卫》这篇故事的作者手稿尚存,弥足珍贵,而且几年前曾运到日本展览。我在网上查到其第一页的影印,作者只改了几个字。可见他不是一个对文笔斤斤计较或发挥得淋漓尽致的作家,如詹姆斯·乔伊思(James Joyce)。然而和其他维多利亚时代的作家相比,他的文字显得简洁多了,至少不拖泥带水。更值得注意的是:用中国文言翻译出来以后,虽然在内容上有少许差错,但文笔反而生动不少,读来有时清爽许多,至少不显得啰嗦。我们且把第一页译文和原文仔细比较一下,就可以看出两种文体的差异,和这种典型的文言译文风格。

开始的第一段,原文相当简洁,只在交代情节,但也没有什么文采可言。可译文竟然比原文还长,为什么?我认为是为了顾及读者初次阅读时容易理解,在传统中国的小说中往往先交代故事的场景的人物的背景,因此,在此译者严天侔也“加油加醋”地添上一句:“四方函电纷至沓来”,而且把原文中“weird”一字详加解释:“措词命意恒有诡异,支离不可索解者,司空见惯,亦弗以为怪”。此类手法,现在的译者会觉得不负责任,然而在当时几乎所有的翻译都是某一个程度的改写。和其他译文相较,这篇已经算是很“负责任”了。

然而,文言文的韵律感,在此也表露无遗,且看下面添加的写景文字:“时值二月,霾雾沉沉”(gloomy February),“对景难排百无聊赖”。四个字一组的成语式的句子,是文言文的骨干,当年的读者读来毫不费力,因此虽然译者添加了不少润饰句子,读来依然顺畅。

到了电文部分,文言文的简洁效果就很明显了。原文是:“Please await me. Terrible misfortune. Right wing three-quarter missing; indispensable tomorrow”。译文是:“福君鋻 请迟我 不幸 右翼健将忽亡去 明日不可无此人”。“福君”指的当然是“福尔摩斯”。把“Please await me”译成“请迟我”似乎不通,而英式足球中的“three-quarter”译者显然也不懂,只能说是“健将”,意思不差。在最后两句,文言中惯用的七个字对联式的文体,很自然地出现了且得到了意想不到的韵律。如果再继续读下去可以看到原文中的白话“reading it over and over”译成了“且诵且思”,竟十分对称。原文中“evidently considerably excited”两个副词堆在一起,在文言译文里的“仓皇失据”四个字相比就显得更简洁而有神韵。到了典型的英国人说话的语气如“Well, well, I dare say…”译者则省去不译了。

如此仔细分析下去,没完没了。我认为译者的问题至少和原文“旗鼓相当”,虽有少许错误,但总体上并不逊色。继续阅读下去,故事情节开始转折,原文的难度也渐增,但译者一一解决。包括福尔摩斯从电文原稿的墨迹的“反文”解读出来的六个字:“Stand by us for God’s sake”,译文为:“幸拯吾等,上天救之”。如果直接译成现代的白话,就是:“支持我们,看在上帝的份上”,反而比不上文言译得传神。故事情节发展得越离奇,文言的叙事力量也越明显,直到最后真相大白,文言的简洁文体跃然纸上。

但是今天的读者又有多少人愿意读文言文的福尔摩斯故事?年轻一代的读者更不会顾及文体结构,只注意主角的形象。在BBC的电视连续剧中的福尔摩斯年轻多了,而且身手矫捷,然而这个新的形象,和原来的维多利亚绅士差别太大了。也许那个温文尔雅的绅士时代已经一去而不复返。

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 李欧梵 (Leo Ou-fan Lee)

李欧梵,是香港中文大学的冼为坚中国文化讲座教授。他曾在美国的普林斯顿、印第安纳、芝加哥、加州大学洛杉矶分校、和哈佛大学任教。 他出版的作品包括:《中国现代作家浪漫的一代》(The Romantic Generation of Modern Chinese Writers),《 铁屋中的呐喊:鲁迅研究 》(Voices from the Iron House: A Study of Lu Xun),《上海摩登》(Shanghai Modern),及文化批评文集二十多种。