現代主義文學中的城市

異化的現代自我是大城市而非鄉村或小鎮的產物。凱瑟琳·穆林(Katherine Mullin)描述從十九世紀中葉到現代主義時期,作家對於城市的感知是如何發展變化的——通常這個城市就是倫敦,對詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)來說則是都柏林(Dublin)。

在這種街頭的擁擠中已經包含著某種醜惡的違反人性的東西。這些群集在街頭的、代表著各個階級和各個等級的成千上萬的人,難道他們不都是具有同樣的屬性和能力的人嗎……?可是他們彼此從身旁匆匆地走過,好像他們之間沒有任何共同的地方,好像他們彼此毫不相干……所有這些人愈是聚集在一個小小的空間裏,每一個人在追逐私人利益時的這種可怕的冷淡、這種不近人情的孤僻就愈是使人難堪,愈是可恨。[1]

弗里德里希·恩格斯(Frederick Engels),《英國工人階級狀況》(The Condition of the Working Class in England ,寫於1845年)

城市是現代主義文學中一個重要的母題。數不清的小說和詩歌都反映了城市如何帶給人們震撼、愉悅、異化、無個性、困惑或刺激。一個孤獨的、存在質疑的自我概念屬於現代化的都市中心,而非地方性的邊緣地區,十九世紀法國詩人夏爾·波特萊爾(Charles Baudelaire)曾對這個主題進行過廣為人知的探索。波德萊爾對「都市漫遊者」(flâneur)讚賞有加,這類有閒的漫步者可以用一種不易察覺的方式觀察豐富而生動的現代都市。與恩格斯文中所述對人群大眾感到的排斥相反,都市漫遊者醉心於在人流中暢遊時那種隱去自我的感覺。在他1863年的散文《現代生活的畫家》(The Painter of Modern Life)裏,波德萊爾對「人群中的人」進行了刻畫:

人群是他的元素,就如同空氣之於鳥兒,水之於魚。他的熱情與他的專長將會跟人群的血肉合為一體。對完美的漫遊者而言,對熱情的觀察者來說,在眾人心中築起屋舍是種巨大的喜悅,在運動的潮起潮落之間,在無常與無限之中。 [2]

流浪、徘徊、閒逛、觀看,都市漫遊者沉迷於這種現代愛好,恰如華特·班雅明(Walter Benjamin)後來所描述的:「在柏油路上研究植物」。[3] 都市漫遊者不是簡單的遊客或者看客,而是一個久經世故的本地人,踐行著「眼睛的美食學」(gastronomy of the eye)。他精挑細選、聰穎智慧、審慎推敲,正是個從都市風景中解讀線索的偵探。班雅明這樣寫道:「波德萊爾談到這樣一種人,他投入人群中,仿佛置身一個電能儲藏庫……他把這個人稱為『一個配備了知覺的萬花筒』(a kaleidoscope equipped with consciousness)。」[4]

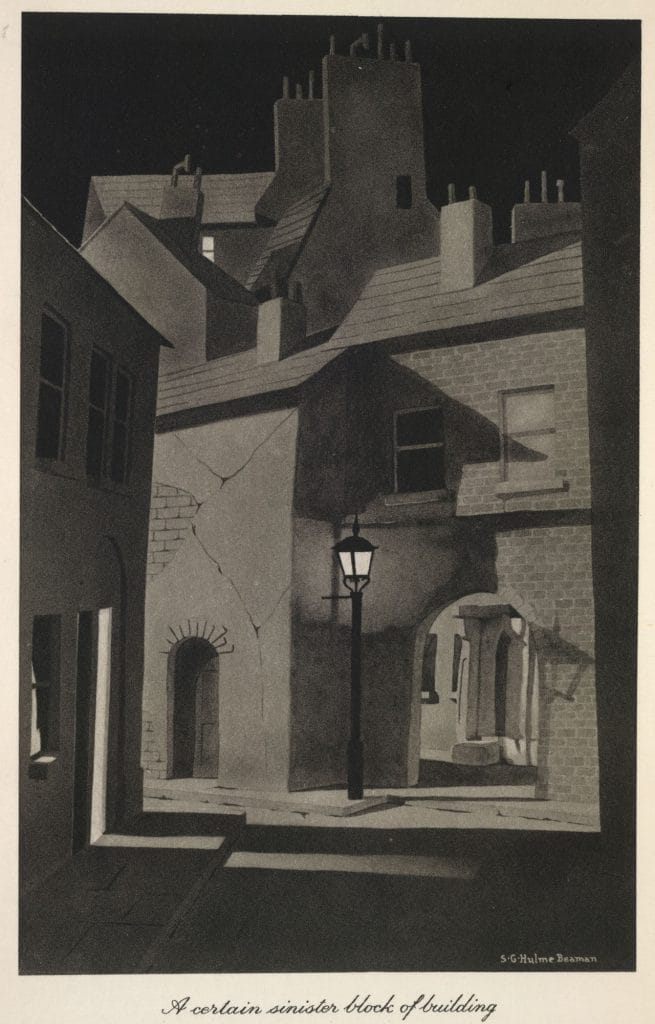

在波德萊爾看來,都市漫遊者的才能被埃德加·愛倫·坡(Edgar Allen Poe)於1840年所作的短篇小說《人群中的人》(The Man of the Crowd)以令人著迷的方式提煉出來。故事講了一個無名的敘述者,他坐在倫敦的一家咖啡館裏看著外面的人群,然後開始跟踪一個吸引了他注意的陌生人,那是個穿戴怪異的老人,長著一張不容忽視的、暗示著「高智商犯罪的類型和天賦」的臉孔。坡的這個敘述者成為他後作中偵探的原型,而這位偵探也成了都市漫遊者的新形式,以及被廣泛應用的文學主題。在1831到1925年間,倫敦是世上最大的城市,而它那迷宮般的地理結構和使人迷失方向的大霧正適合那些描寫現代生活的晦暗詭譎的小說。羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)於1886年所作的中篇小說《化身博士》(The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)從混雜的背景——一個與倫敦城相似的愛丁堡——獲取恐怖與神秘;那裏的清晨被重重黑霧籠罩,重要事件都發生在「黑夜中城市裏一望無際的街燈的曠野」。[5]在亞瑟·柯南·道爾的《四簽名》(Sign of Four,1890)中,帝國冒險故事被置換到倫敦,和遙遠的帝國一樣難以理解。跟夏洛克·福爾摩斯一起乘火車旅行赴約的華生醫生很快便迷失方向,被那「沉沉降在這巨大城市上空的濃霧」,「商店櫥窗的昏黃光暈」和「接連而過的一張張面孔上某種怪誕而鬼魅的東西」擾亂了頭腦。[6]華生的迷亂恰能凸顯福爾摩斯的自信,因為全靠福爾摩斯對這個難以捉摸的城市有著神奇且如同百科全書般的了解,案情方能被破解。

約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的《密探》(The Secret Agent,1907)以流動、迷亂的倫敦為背景,講述了一個撲朔迷離的偵探故事,更加突顯了城市的捉摸不定。助理局長正要去探明企圖炸毀格林威治天文台的恐怖襲擊背後的真相,離開辦公室後,「他走進街道,仿佛進入了一個流光了水的黏滑的水族箱」。[7] 薇妮·維羅克(Winnie Verloc)是謎題的中心人物,她也感到「這個奇觀與泥濘並存的城市,還有它迷宮般的街道和數不清的燈光」讓人難辨方向,以至於她「走到戶外就有種要溺水的預感」(第198頁)。康拉德的倫敦一向是水陸兩棲或水棲的,是液態而非固態的——對一部打亂章節順序來做形式實驗的小說來說,這是一個絕佳的地點,這樣讀者才能在斯迪威(Stevie)幫母親搬家的前面章節裏就已經看到他被炸成碎片。

康拉德那濕漉漉、像暈船一般的景觀,再加上道爾和史蒂文森那使人喪失方向的濃霧,讓整個首都看上去都有種令人不安的流動和善變。這種再現方式在E.M.福斯特(EM Foster)的《此情可問天》(Howards End,1910)中得到更新,它也對一個流動的城市進行了複雜而矛盾的描寫。當然,倫敦對不同的人物來說意義各不相同:對施萊格爾姐妹而言,它意味著文化和人性的根源,但對於前途黯淡的小職員倫納德·巴斯特來說,倫敦就是個喪失與絕望之地。有個重要場景描寫倫納德去拜訪施萊格爾姐妹,期待一場知性的交談,但他很快發現她們對他剛做的一個決定更有興趣,他準備整夜徒步旅行,從倫敦城到附近鄉村,從煤燈(城市)到樹林裏。福斯特告訴我們,倫納德的祖先是農民,倫納德本人實際上更歸屬於鄉村的過去而非城市的當下。此外,作為家族老宅的霍華德莊園本身,賦予了小說題名,還是故事的道德中心,也受到了不斷蠶食的城市的威脅。「都一樣,倫敦在爬行,」海倫在最後一章對姐姐瑪格麗特說,有「八九塊大草甸」在霍華德莊園周圍,但都受到「紅銹病」的威脅。[8] 紅色的鏽蝕,棕色的霧靄,還有黏滑的水族箱:這些邊界意象吸引那些表面堅固的東西,使其漸漸消失於水或空氣中。

對托馬斯·斯特恩斯·艾略特(T S Eliot)來說,這種變幻測代表著一個「失真的城市」:

在冬日破曉的黃霧下,

人群魚貫流過倫敦橋,那麼多,

我從沒想到死亡毀壞了那麼多。

嘆息,短促而稀少,吐了出來,

人人的眼睛都緊盯在自己的腳前。[9]

從一個層面看,《荒原》(The Waste Land,1922)描述了一個日常景象。在倫敦城裏,步行上下班的工人數量巨大,高峰期的交通規則要求他們靠右行走,與其他行人保持同一方向。這上下班的人群,在屬於統一群體的銀行職員艾略特的眼裏看來,既日常又「不真實」。失去自我與整齊劃一代表著一種接近暗恐(uncanny)的機械化——同時還呼應著另一巨大「人群」,不久前剛在第一次大戰的戰場上一齊奔赴死亡。和康拉德,道爾和史蒂文森一樣,艾略特眼中的城市,既是興奮之地,也是疏離之所。

喬伊斯的都柏林:麻痺的中心?

倫敦的廣袤、作為世界中心的光環、以及它在經濟與文化上的重要性,似乎也引發了焦慮、矛盾與懷疑。矛盾的是,身處邊緣的背景反而給了詹姆斯·喬伊斯一個更廣闊的的視野來記錄城市生活的樂趣。喬伊斯剛滿22歲就離開了出生的城市都柏林,開始了遊走於國際都市中心的放逐生活:特里雅斯特、蘇黎世和巴黎。通過文學的虛構,他重回那「親愛的骯髒的都柏林」,最初將其想像成一個「謹慎的卑鄙」之地,而後卻帶著更多的熱愛之情,將它再現成一個充滿想像與情感可能性的城市。[10]在《都柏林人》(Dubliners)中,這城市被貶為一個麻痺僵化的次等品,在《車賽之後》(After the Race)的故事中不過是「帶了張首都的面具」。[11] 在《死者》(The Dead)中,加布里埃爾·康羅伊(Gabriel Conroy)講了一個小故事,故事關於他祖父那匹叫姜尼的馬,這牲口太習慣於沿著磨盤轉圈走了,以至於根本沒法勝任拉車的工作:

在姜尼瞅見比利大帝雕像之前,一切都很完美:不知它是愛上了比利大帝騎的那匹馬呢,還是它以為又回到了磨坊裏,反正它就開始圍著雕像轉起圈兒來了。(第244頁)[12]

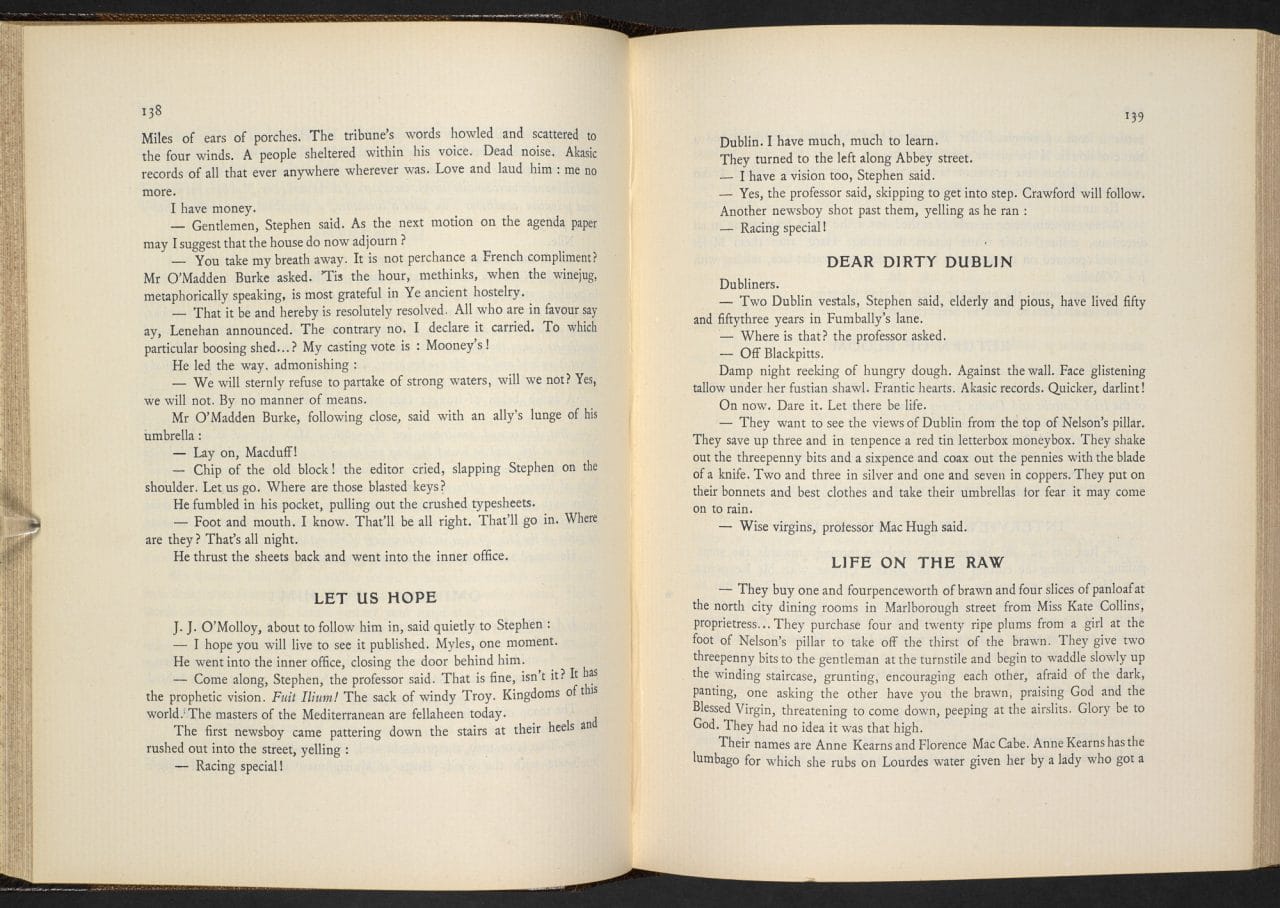

加布里埃爾講的故事無意中揭示了他自己的命運,他注定只能在那個熟悉的鄉下圈子裏沉重慢行。不過到了《尤利西斯》(Ulysses,1922),喬伊斯的視角發生了轉變,因為他將一個迥然不同的主角安置在了「希勃尼亞大都市中心」(尤利西斯:第140頁)。

利奧波德·布盧姆(Leopold Bloom)是一個中年的猶太廣告推銷員,他在小說中設定的1904年6月16日這一整天徘徊於他的居住地都柏林市內。都柏林有時顯得不那麼友好——布盧姆在早晨參加葬禮的途中,還有在巴尼·基爾南酒吧喝酒時,都成了反猶主義者敵視的目標。但更多的時候,這城市是個充滿刺激、機遇和冒險的地方。布盧姆的很多意外遭遇都使他超越愛爾蘭,進入一個更廣大的世界,例如他讀到一張宣傳單,號召他給一個在巴勒斯坦種植橘子和橄欖樹的猶太復國主義項目捐款;又比如他洗了一次土耳其浴。即便是那些在他家附近發生的事件——例如在桑迪蒙特海灘與歌蒂·麥道威爾的曖昧相遇;在「喀耳刻」一章中從街頭鬥毆中解救斯蒂芬·達達勒斯;去婦產醫院探視產婦米娜·普爾弗伊;暗中與瑪莎·克利福的匿名通信——都充分證明了都市生活的豐富、慷慨且充滿魔力。布盧姆充滿好奇的凝視使他成為一個典型的波德萊爾版的「都市漫遊者”。他的遊逛使他能夠觀察到那些都市現象:「一個被糖弄得黏糊糊的姑娘正在為基督教兄弟會的在俗修士一滿杓一滿杓地舀著奶油」(尤:第183頁);「治淋病的庸醫」的招貼廣告(尤:第185頁);一個登上馬車的優雅婦人那「華貴雪白的長襪,絲光閃閃」(尤:第90頁);抑或是「一個年輕的盲人站在那兒用根細杖敲著人行道的邊石」(尤:第208頁)。通過布盧姆熱誠的目光,喬伊斯用慷慨的想像展示出一個豐富多彩的都柏林,一個充滿生機、色彩和歌聲的城市。[13]

女性的街頭漫步:吳爾芙的城市樂趣

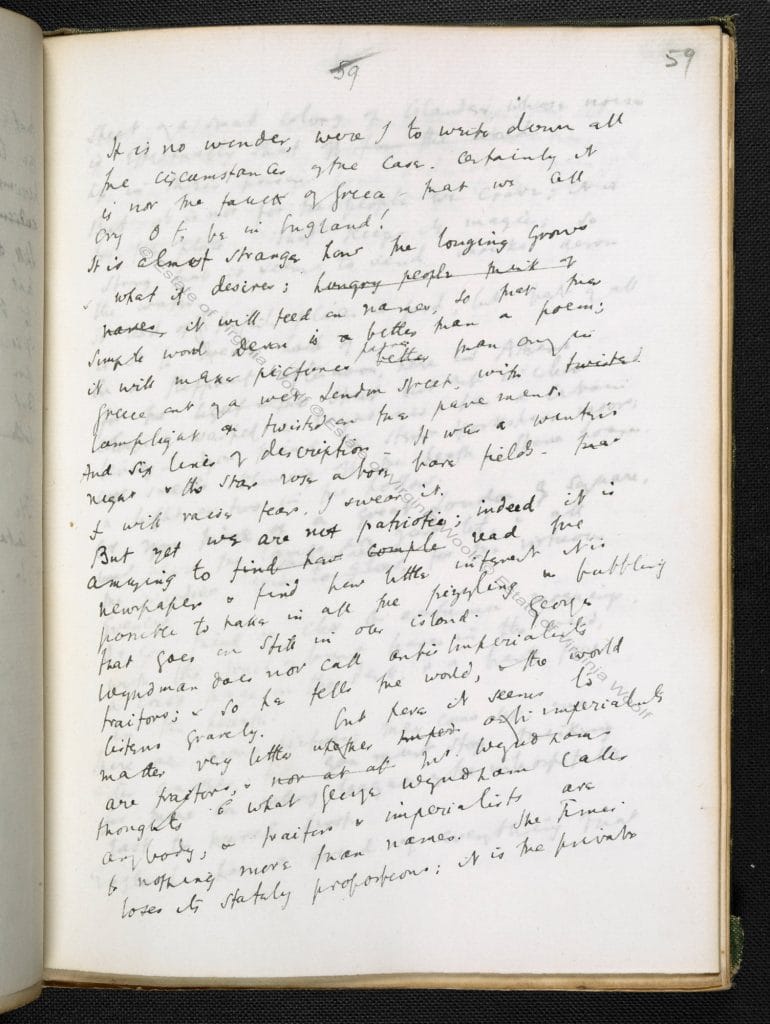

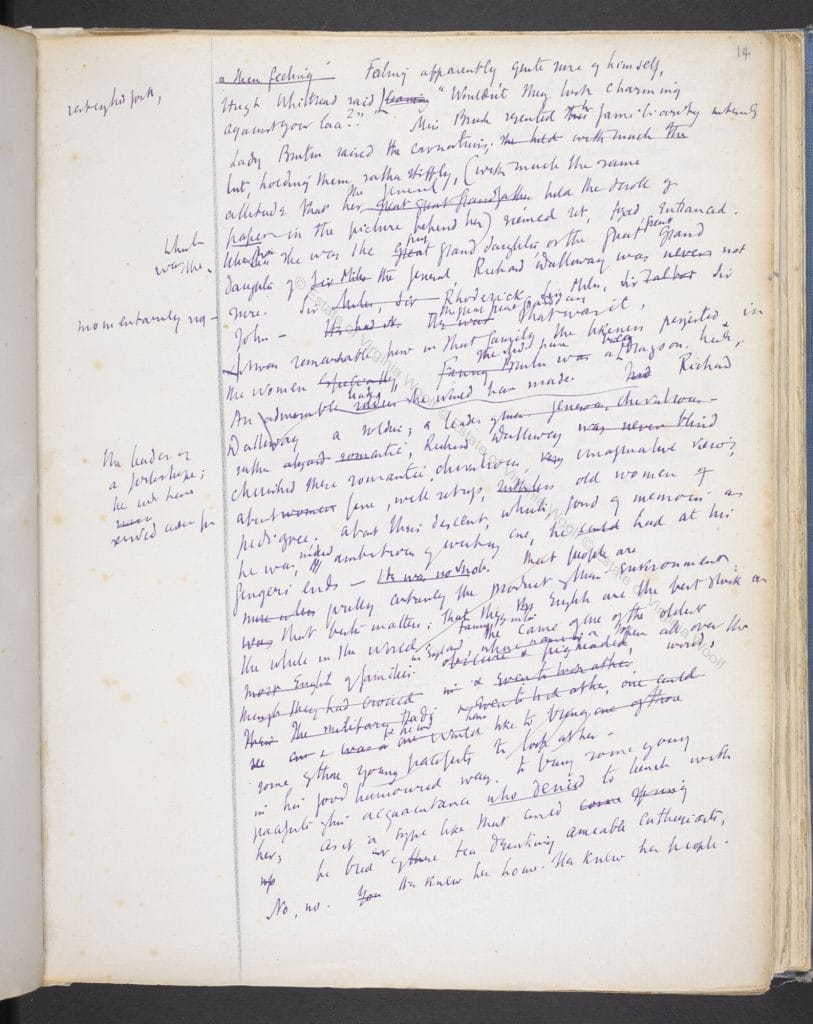

喬伊斯的世界主義邊緣性或許預示了他創作上的轉變,城市從《都柏林人》中的「麻痺中心」,轉變為《尤利西斯》中細膩的、狂歡式的娛樂消遣。在維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)對城市生活的呈現中也有著另類的邊緣經驗,即她對性別差異的警覺。在《歲月》(The Years,1937)一書的早期手稿中(其初名為《帕吉特一家》(The Pargiters)),可以讀到十九世紀八十年代她在肯辛頓居住時備受呵護的少女時光,她回憶道:「孤身一人出現在皮卡迪利大街上就像穿著睡袍拿著沐浴海綿走在阿伯康遊廊一樣」。[14]吳爾芙強調,城市對於女人來說是個截然不同的地方,她們受到禮儀和危險的雙重阻礙,限制使得她們難以成為波德萊爾式的游離而隱匿的都市漫遊者。與此相關的是,吳爾芙的散文《街頭漫步:一場倫敦冒險》(Street Haunting:A London Adventure,1930)讚頌了一種在當時仍屬新奇的漫遊方式,她在開頭講述以要買一支鉛筆「為藉口,在下午茶與晚飯期間步行橫穿半個倫敦城……那是冬日城市生活的最大樂趣」。[15]這種興致勃勃的樂趣同樣屬於克拉麗莎·達洛維(Clarissa Dalloway),她決定「自己去買花」,然後在穿過威斯敏斯特區的路上沉浸於那無拘無束的遊逛中:「多美好!多痛快!」[16]

人們的目光,輕快的步履,沉重的腳步,跋涉的步態,轟鳴與喧囂;川流不息的馬車、汽車、公共汽車和運貨車,前胸後背都掛著廣告牌的人們時而蹣跚,時而搖擺;銅管樂隊、手搖風琴的樂聲;一片喜洋洋的氣氛,叮鐺的鈴聲,頭頂上飛機發出奇異的尖嘯聲——這一切便是她熱愛的:生活、倫敦、六月的此時此刻。

她的女兒伊麗莎白同樣感受到了這樣的歡悅,她「極麻利地登上了公共汽車」乘著它駛向白廳,「這艘海盜船」,「風馳電掣,橫衝直撞,不顧一切,壓倒一切,危險地繞圈子,大膽地讓一個乘客跳上來」(第128頁)。母親,女兒和創作者都共享一種高昂的興致,它來自以街頭為家的自由之情。這種自由是當時女性的新獲之物,城市也變成了充滿機遇的景觀。

不過,在描寫如夢如幻的意識流的同時,吳爾芙也再現了現代都市空間中的疏離與焦慮體驗。讀者在城市穿梭的同時,也在進出故事中人物的內心。從在戰爭中失去兒子的悲傷的母親,到患有砲彈休克症而身陷幻覺的賽普蒂默斯·史密斯(Septimus Smith);從彼得·沃爾什(Peter Walsh)的追憶,到基爾曼小姐(Miss Kilman)的宗教狂熱——我們甚至聽到了坐在攝政公園地鐵站外邊那「歷盡滄桑的老嫗」的內心獨白。《達洛維夫人》的故事或許發生在熙熙攘攘的城市,但這個空間裏的每個角色都是獨立的——小說就這樣將這一個個孤單卻相互關聯的個人的內心思想編織在了一起。

最終吳爾芙像波德萊爾一樣,把疏離感和奇妙感完全編織在一起,也讓她的角色們盡享這些由城市的隱匿感所賦予的種種可能性。就像賽普蒂默斯所想的:

現在他已是孑然一身,被定罪、被遺棄,跟那些即將孤獨死去的人一樣,然而,在這孤獨中,卻自有莫大的享受,充滿崇高的隔絕;這自由是那些有牽掛的人永遠所無法領會的。

脚注

- 《馬克思恩格斯全集》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,人民出版社,2006年

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Robert Louis Stevenson,Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and other stories,ed. by Roger Luckhurst (Oxford:Oxford University Press,2006),p. 9.

- Arthur Conan Doyle,The Sign of Four (London:Spencer Blackett,1890),pp. 39–40.

- Joseph Conrad,The Secret Agent,ed. by John Lyon (Oxford:Oxford University Press,2004),p. 108.

- E M Forster,Howards End (London:A A Knopf,1921),p. 388.

- 黃宗英編:《趙蘿蕤漢譯<荒原>手稿》,北京:高等教育出版社,2013年。略有改動。

- In Finnegans Wake (1939), Joyce repeatedly riffs on the phrase, initially Lady Morgan's.

- 喬伊斯:《都柏林人》,(王智量 譯),上海譯文出版社,1984年。

- 喬伊斯:《死者》,(王智量 譯),《都柏林人》,上海譯文出版社,1984年。

- 同上。

- Virginia Woolf,The Pargiters,ed. by Mitchell Leaska (New York:Harcourt,1977).

- Virginia Woolf,'Street Haunting' in The Death of the Moth and Other Essays (London:Harcourt Brace and Co,1970),p. 20.

- Virginia Woolf,Mrs Dalloway,ed. by David Bradshaw (Oxford:Oxford University Press,2000),p. 1.

文章翻譯:高天琪

繁體中文校對:譚瑞雯

橫幅插圖由馬修·理查遜(Matthew Richardson)所繪

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 凱瑟琳·穆林(Katherine Mullin)

凱瑟琳·穆林教授在利茲大學主要教授維多利亞時期以及現代主義時期文學。她的學術專著包括:《喬伊斯,性與社會純度》(James Joyce, Sexuality and Social Purity,劍橋大學出版社,2003年)以及《工作的女孩:小說,性和現代性》(Working Girls: Fiction, Sexuality and Modernity,牛津大學出版社,2016年)。