「有意味的『沒有意思』」——愛麗絲的中國之旅

本特邀中文文章分析《愛麗絲夢遊仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland)作為英國黃金時代兒童文學經典作品的特質,以及該作品在中國的譯介、傳播和影響,探討其對於當代中國的意義。

故事的由來

1862年7月4日的一個下午,牛津大學的數學老師查爾斯·路德維希·道奇森(Charles Dodgson)和朋友帶著三個小女孩泛舟埃希斯河上。槳聲清涼,河水靜靜流淌,道奇森隨口編了個愛麗絲掉進兔子洞的故事,孩子們聽得入迷,講故事的人自然滿心歡喜,於是,這個原本天空陰沉、飄著細雨的下午從此定格為兒童文學史上著名的「金色午後」。三年後,故事出版了,名為《愛麗絲夢遊仙境》(下文簡稱《愛麗絲》),由此開啟了十九世紀下半葉英國兒童文學的黃金時代。

這個原本是信口編來、只為討孩子歡心的故事成了一部劃時代的作品,問世一百五十多年來魅力經久不衰,同《聖經》和莎士比亞(William Shakespeare)的作品一樣受歡迎。果真如趙元任在其譯本序裏所言:「我相信這書的文學的價值,比莎士比亞最正經的書亦比得上,不過又是一派罷了」。周作人先生在讀到趙元任的譯本後發表了題為《阿麗思漫遊奇境記》的文章,從開篇的幾句話我們頗能看出周作人當時的興奮之情:「近來看到一本很好的書,便是趙元任先生所譯的《阿麗思漫遊奇境記》。這是「給小孩子看的書」,但正如金聖嘆所說又是一部『絕世妙文』,就是大人──曾經做過小孩子的大人,也不可不看,看了必定使他得到一種快樂的」。 [1] 對於文風一貫沖淡平易的周作人而言,這種激賞和熱情是罕見的,自然也必有原因。《愛麗絲》的恆久價值與魅力根源到底在哪裏?

《愛麗絲》的特質

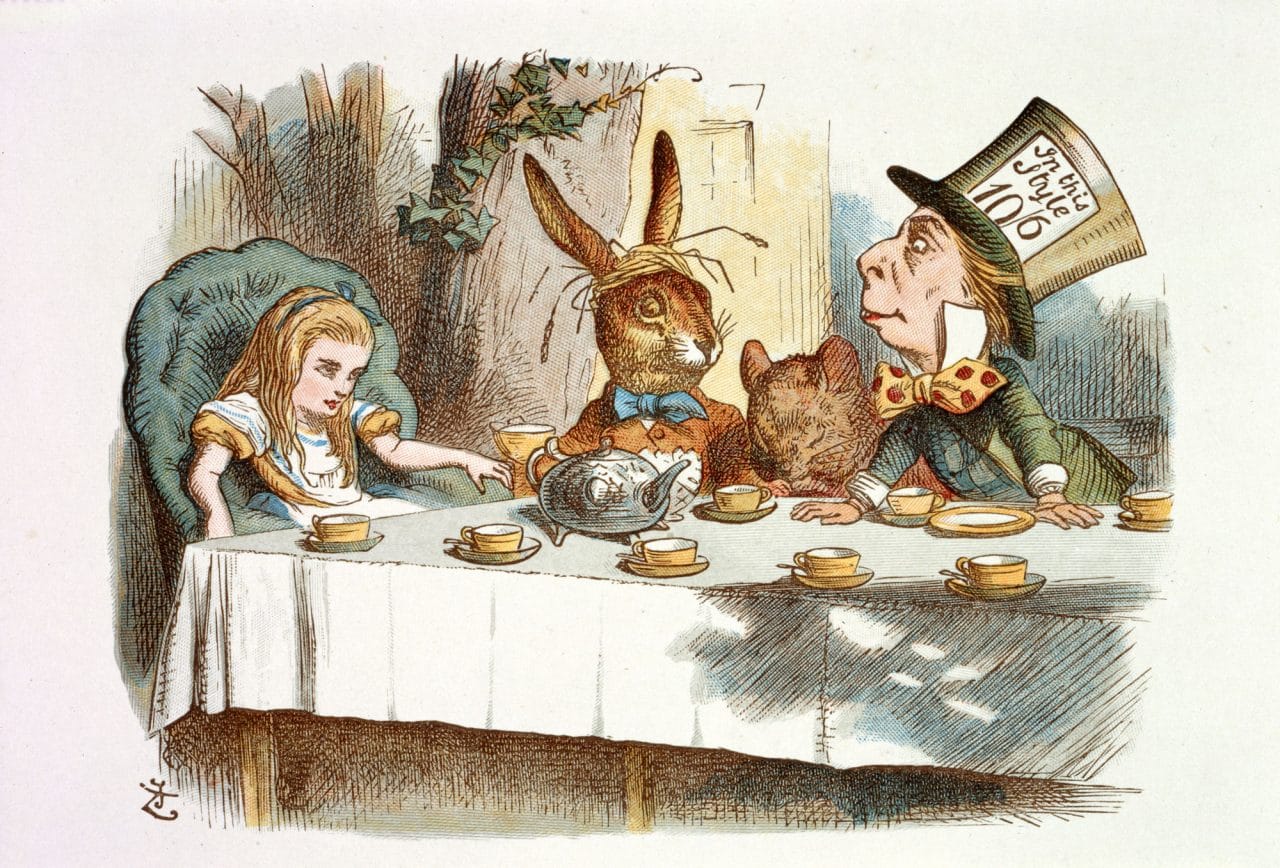

《愛麗絲》是一部很「浪漫」的書,它的浪漫在於天馬行空的想像和優悠人生的情懷。浪漫是一種氣質,無拘無束的想像也是浪漫的一種。《愛麗絲》充滿著這種令人腦洞大開的自由想像:深不見底的兔子洞、時而變大時而變小的身體、荒唐透頂的「瘋茶會」、行踪詭異的柴郡貓、古怪離奇的槌球賽、不可理喻的法庭。縱橫馳騁的想像力給《愛麗絲》注入了與生俱來的浪漫氣質。這種浪漫氣質也透露著優悠人生的情懷,愛麗絲的奇境之旅仿佛訴說著人生的無限可能,人生如夢,何不懷著一顆好奇心,暢遊人生?正如《鏡中遊記》後記所說的那樣:「本來都是夢裏遊,夢裏開心夢裏愁,夢裏歲月夢裏流。」

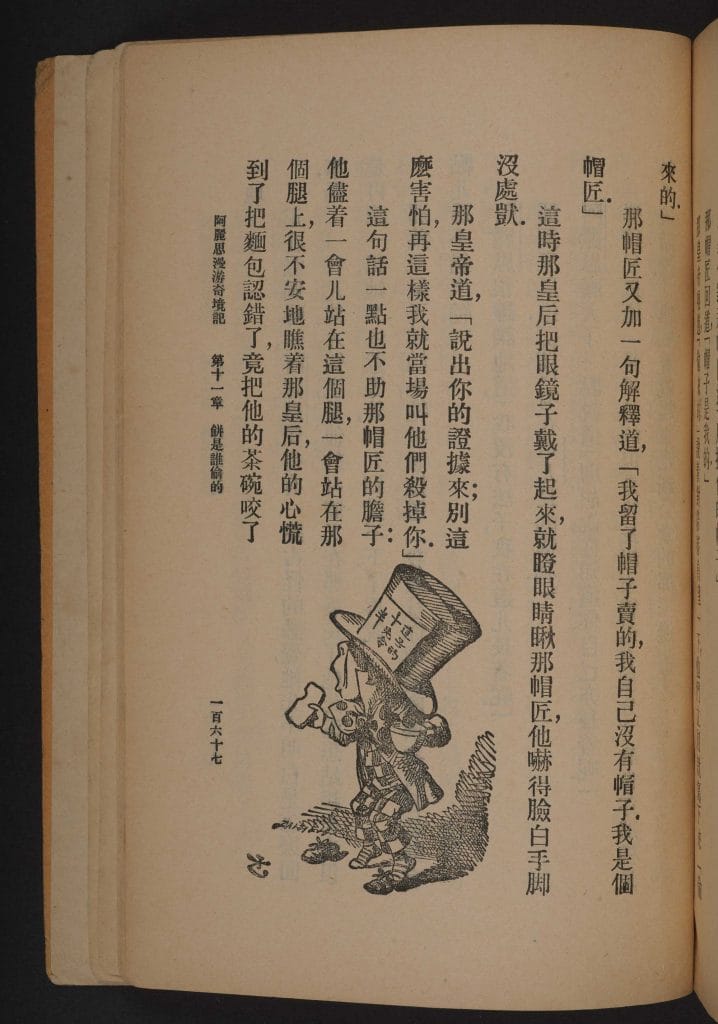

《愛麗絲》是一部很「孩子氣」的書。這裏的「孩子氣」是指作者深諳孩子的心理,以兒童「同案犯」的視角看待夢中世界遇到的一切。「孩子氣」首先體現在作品的兒童情趣上,孩子們討厭一本正經的說教和僵化教條的學校教育,《愛麗絲》中大量仿擬十九世紀說教詩的那些諷刺詩當年一定讓孩子們大笑不已,假海龜的學校遭遇也讓孩子們忍俊不禁,瘋茶會上睡鼠被壓在身下的情節正是孩子們最得意的惡作劇,和時間關係好的時候可以根據自己喜好左右時間快慢正是孩子們內心的渴望!故事中充滿了孩子氣的情節讓兒童讀者總有心有戚戚之處,感到故事就是為自己寫的,從而情不自禁地將自己代入故事中。此外,「孩子氣」還體現在孩子天生的好奇心和正義感上。愛麗絲是一個充滿著好奇心的小女孩,看到掏出陀錶,念叨著「遲到了,遲到了」的兔子,她二話不說就跟上去、跳進了兔子洞裏。她愛追根問底,總愛問 「為什麼」;愛麗絲看不慣法庭的荒唐審判,勇於直言,體現著孩子身上天生的正義感。這些充滿「孩子氣」的情節與功利主義的設計是大相徑庭、格格不入的,決定了作品兒童本位的特質。

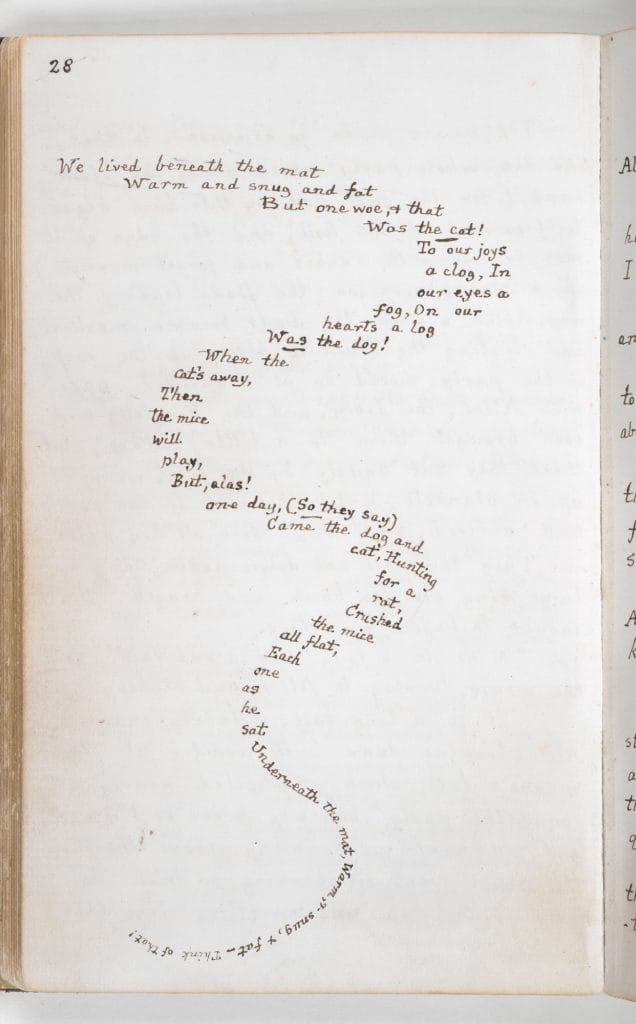

《愛麗絲》是一部很「英國」的書。《愛麗絲》誕生於河上划船的金色時光,它很能體現英國人的生活態度和人生旨趣。瘋茶會雖「瘋」,永不停止的瘋茶會不經意間倒是透露出英國人希望下午茶可以永遠喝下去的心聲。工作之餘,灑著陽光的午後,一杯下午茶升騰著熱氣,透著太陽的光暈,幾個朋友圍坐,瘋則瘋矣,人生卻是無限愜意。那隻柴郡貓,來去無蹤,要走的時候,身體逐漸消失,怪怪的笑容卻留在半空中,是否也可以理解為一種聊以自嘲的人生態度?《愛麗絲》的一大文體特色在於全書中隨處可見的雙關“fig or pig”、“tale or tail”、“not or knot”,讀來趣味盎然,妙處令人會心一笑。書中大量的雙關實際上正是英國人生活情趣的真實寫照。在英國生活過就知道,在英國人的生活中,雙關猶如餐桌上的鹽,似乎必不可少,給平淡的生活平添了樂趣和色彩,是一種頗具英國特色的幽默感和生活趣味。

《愛麗絲》在中國的譯介和影響

周作人認為「這部書的特色,正如譯者序裏所說,是在於他的有意味的『沒有意思』」。這裏的「沒有意思」應該是指作品的“nonsense”風格,孩子讀來饒有興致,不時大笑不止,依然葆有「赤子之心」的成人也能品味其中樂趣,但很多成人看來可能是胡話連篇、荒誕不經。確實,《愛麗絲》可以說是第一本無意講任何道理的幻想小說,無論是宗教、道德還是禮節方面的說教都與本書無關,整部作品中,傳統的理性被奇怪、奇幻的非理性所取代,作品中洋溢著的就是歷經百年而不減的兒童情趣。對兒童文學而言,想講點「意思」不難,真正難的是不講甚麼「意思」,不做任何說教,卻很有「意味」,令人回味,這才是最難的。

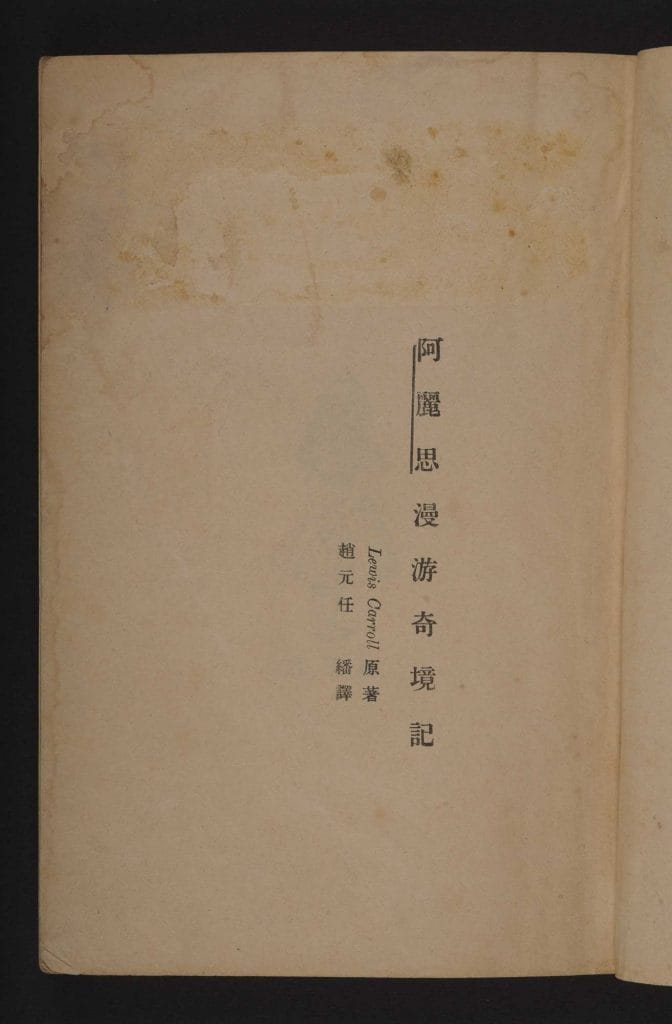

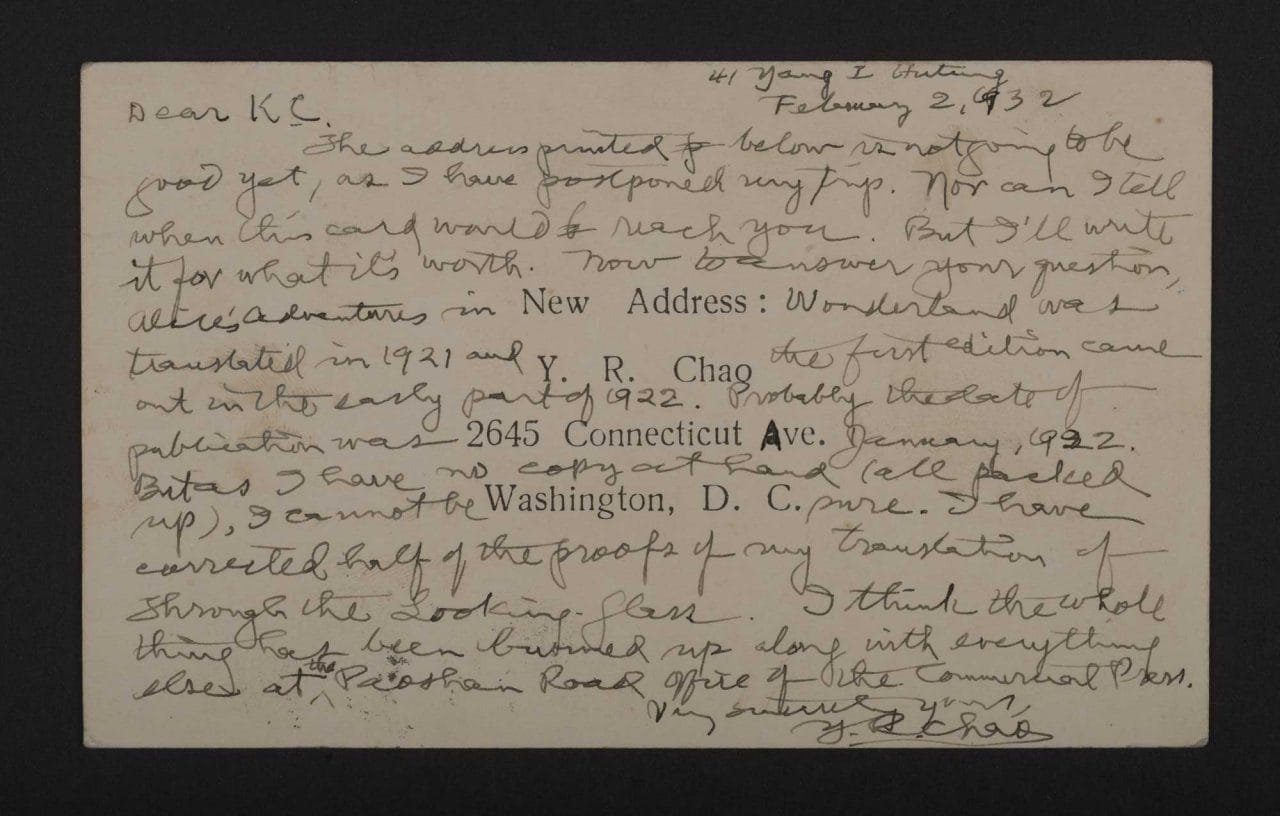

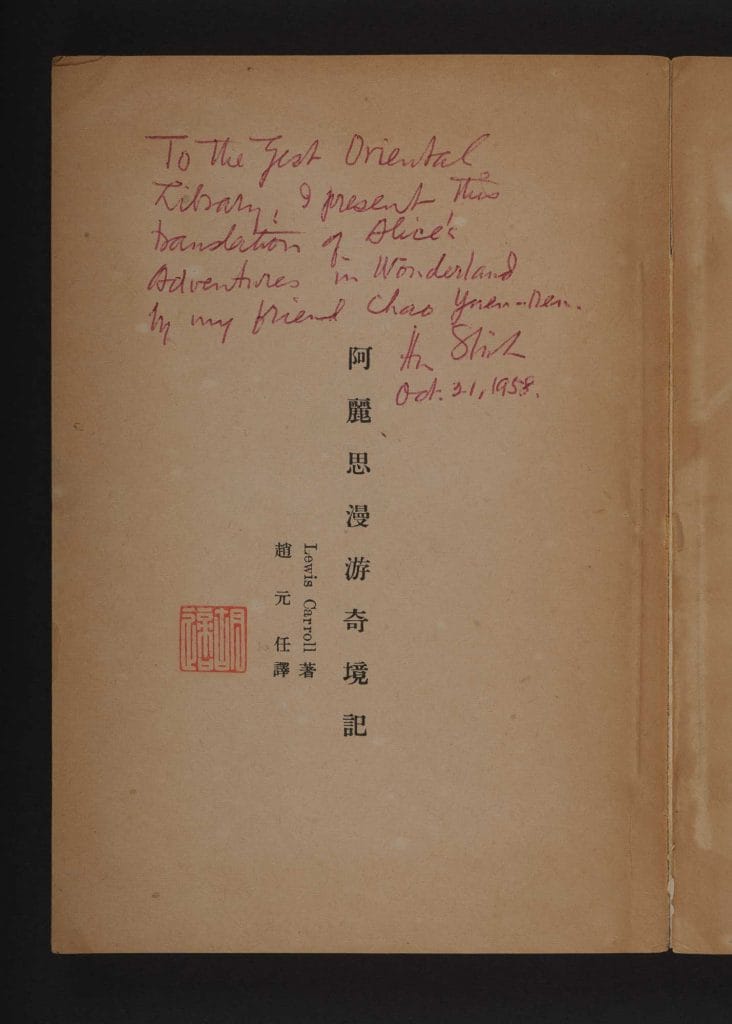

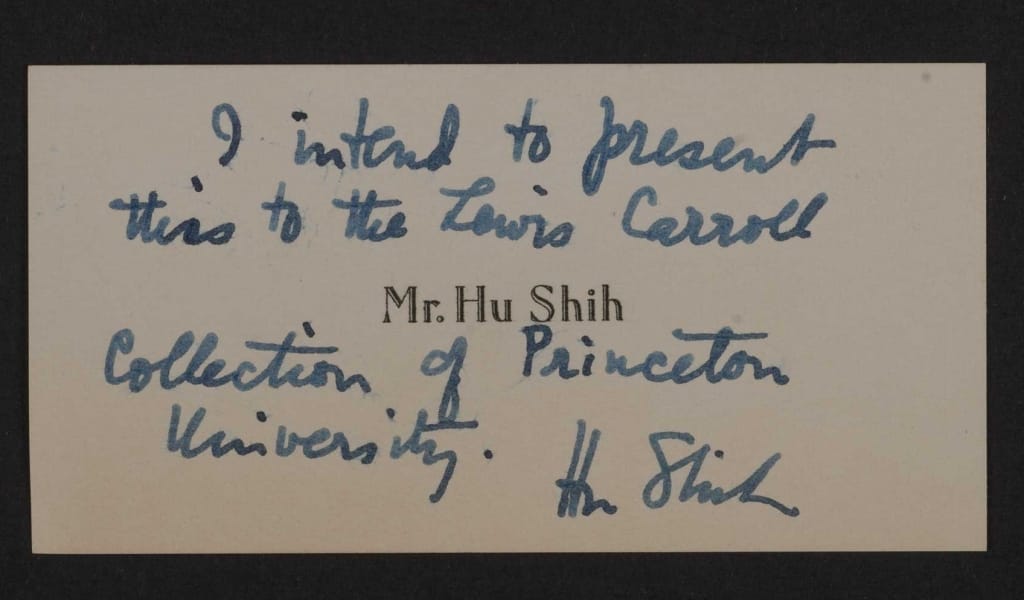

《愛麗絲》在英國出版時中國正逢晚清,清王朝正與太平軍激戰,國家一片混亂。時隔五十七年後,由天才的語言學家趙元任翻譯的《阿麗思漫遊奇境記》在中國出版。1922年時中國正掀起五四新文化運動,思想、文學創作活躍,譯本出版後在中國文壇產生了巨大影響。文學大師沈從文讀後激起了「為兒童」創作的熱情,於1928年創作了中國兒童文學史上第一篇長篇童話——《阿麗思中國遊記》,這也是沈從文唯一一篇長篇小說。基於當時的社會現狀,《阿麗思中國遊記》不可能是一部「無意思」的作品,12歲的英國小姑娘阿麗思小姐和45歲的兔子紳士儺喜先生見證了中國戰亂災荒、餓殍遍地的慘狀和各種荒誕不經的社會痼疾陋習,最後悄悄打道回府了。中國兒童文學大師陳伯吹於1932年出版了《阿麗思小姐》,同樣寫阿麗思在中國的各種奇遇,以隱喻的形式影射了中國當時的社會慘狀和外敵入侵的憂患,充滿了沉重的現實色彩。可見,文學作品的誕生脫離不開作者所處時代的現實土壤。對於「沒有意思」的境界,心雖嚮往,然不能至;張揚兒童生命力與想像力的《愛麗絲》並不能在當時的中國紮根。

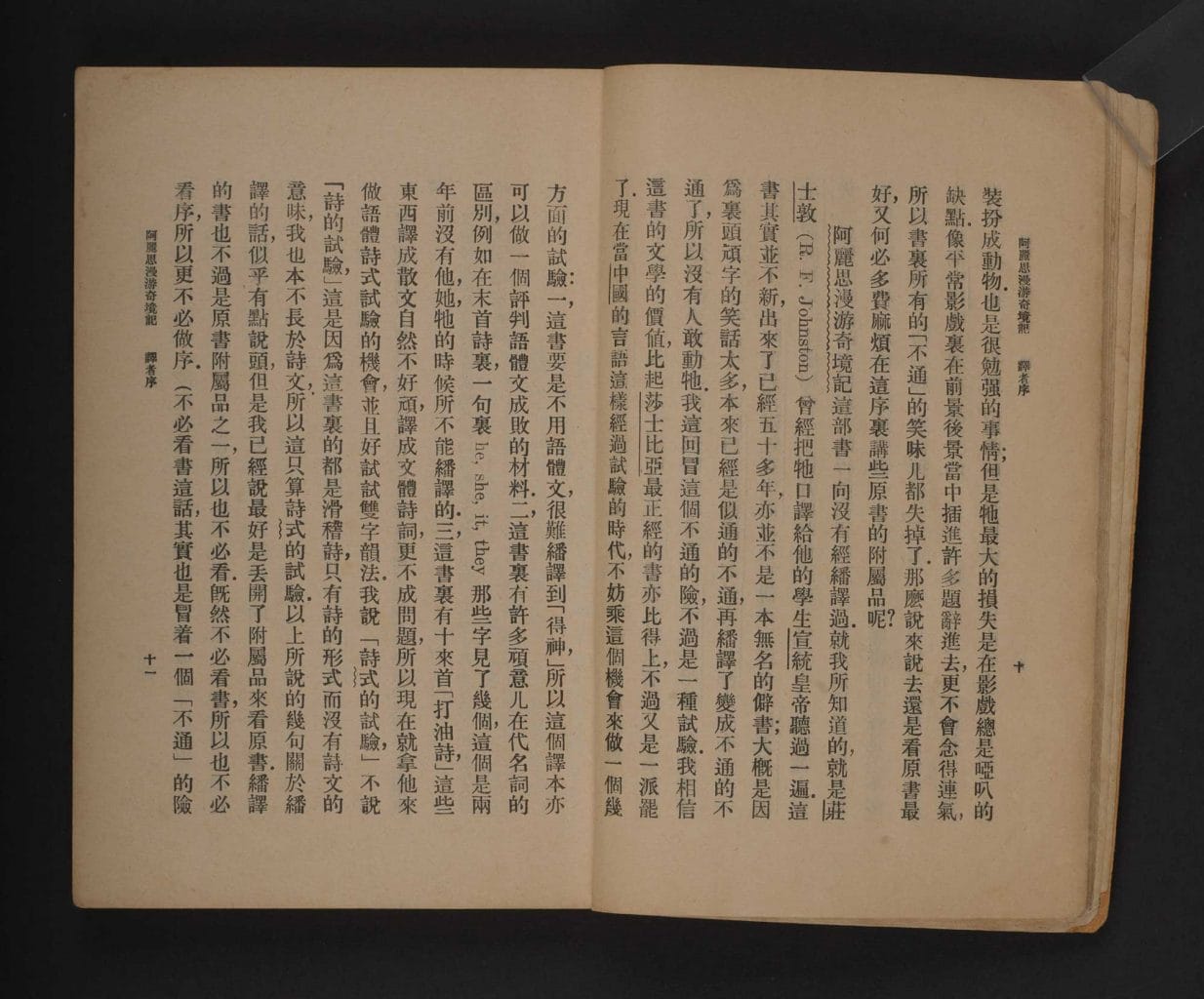

二十世紀八十年代以來,「愛麗絲」來中國的次數明顯增加了,進入廿一世紀以來以平均每年十個新譯本的速度增加,至今已有近二百個譯本,可見《愛麗絲》在中國引起了越來越大的關注。實際的讀者接受情況有待進一步考察,譯本數量巨大卻是不爭的事實。然而在譯本數量巨大的背後,譯本質量卻不盡人意。原作充滿大量雙關等語言遊戲,翻譯難度自然非同一般,但是譯者借鑑前人譯本者有之,但是真正實現超越的卻很少見。我們看到,諸多譯本對原作文體風格的再造乏力,原作在思想、情感和審美傾向等方面的風格特質在譯作中有不同程度的缺失,致使原作的精神姿致難以「依然故我」。可以說,《愛麗絲》是中國兒童文學翻譯水平的試金石,從譯本質量可以看出兒童文學翻譯的發展水平。

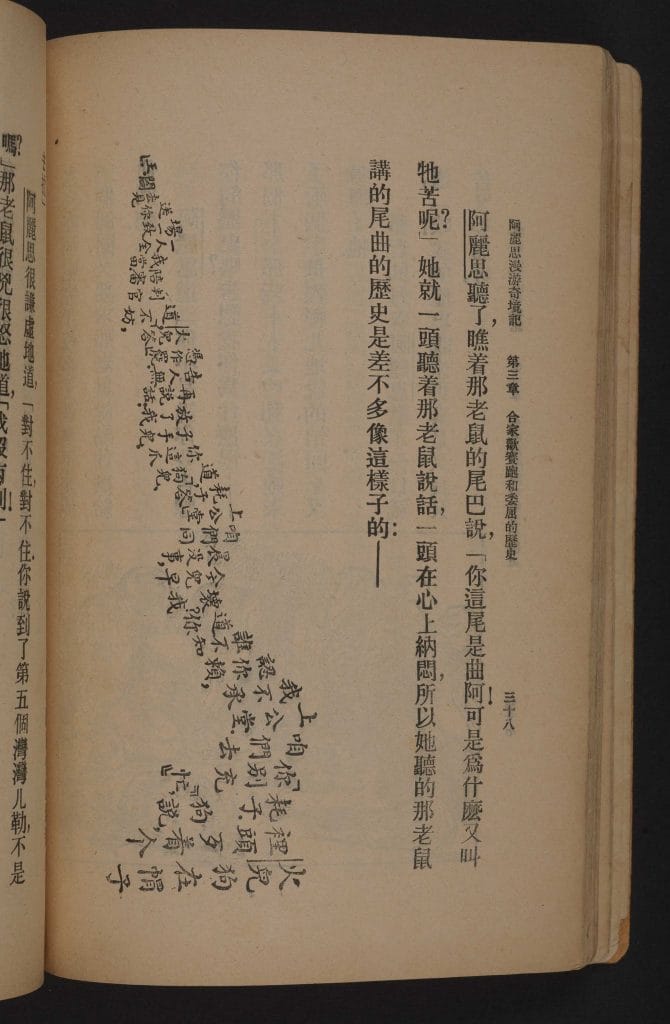

迄今為止,很少有譯本能夠達到趙元任譯本的水準,遑論超越。我們試舉一例來品味趙譯本的妙處。故事開篇的第一句話: “Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do.”趙元任將之譯為:「阿麗思陪著她姐姐閒坐在河邊上沒有事做,坐得好不耐煩」。這一句譯文字字珠璣,一個「陪」字道出了阿麗思的從屬地位和百無聊賴的尷尬境地,只能「閒」坐,必然「好不耐煩」,譯者用詞感情充沛,力透紙背,每個字都妙不可言。對於原文中到處「埋伏」的雙關語,趙元任幾乎悉數譯出,匠心獨具,令人嘆為觀止,譯者心之誠,讓人讚嘆又感動,其中無盡的妙處,還是留給讓讀者自己去品味吧。

在廿一世紀,《愛麗絲》依然可以給我們帶來無限的啟發和靈感。《愛麗絲》的中國之旅發軔於趙元任的傳神譯筆,更始自周作人「有意味的『沒有意思』」的經典判語。但是,《愛麗絲》真正的中國之旅可能並未開啟,這同中國兒童文學的發展水平和現實語境有著內在的聯繫。在功利主義教育大行其道的當下,「沒有意思」的《愛麗絲》能夠真正被中國的成人和兒童讀者接受嗎?這是個很有意味的問題。

作為讀者,我們可以評判作品,實際上,作品也在評判我們。米爾恩在《柳林風聲》(The Wind in the Willows)的序言中曾經提出過一個以兒童文學作品檢驗人品的著名論斷:小伙子將《柳林風聲》送給戀人,如果對方不喜歡,那就收回聘禮;叔叔將《柳林風聲》給侄子看,如果對方不喜歡,那就立即修改遺囑。無獨有偶,周作人以《愛麗絲》來檢驗成人是否有為人父母師長的資格,他說:「所以我推舉這部《漫遊奇境記》給心情沒有完全化學化的大人們,特別請已為或將為人們的父母師長的大人們看,──若是看了覺得有趣,我便慶賀他有了給人家做這些人的資格了。」

親愛的讀者,你已經準備好接受《愛麗絲》的檢驗了嗎?

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 徐德榮

徐德榮,中國海洋大學英語系副教授,中國海洋大學兒童文學研究所成員,中國兒童文學研究會理事,英國雷丁大學國際兒童文化研究中心訪問學者。主要研究方向為兒童文學及其翻譯,主譯兒童小說3部,圖畫書10餘部,學術譯著1部,發表論文20餘篇;主持國家社科、教育部等科研項目6項。