《看得见风景的房间》:阶级、世俗常规和对清醒的追求

E·M·福斯特的小说《看得见风景的房间》从1902年便开始筹备,历经数年、几经易稿才终于完成。斯蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)描述了福斯特在小说创作过程中,对于如何设计情节及采用何种写作风格才能更好地展现有关打破常规、追求真爱式遭遇的困难。

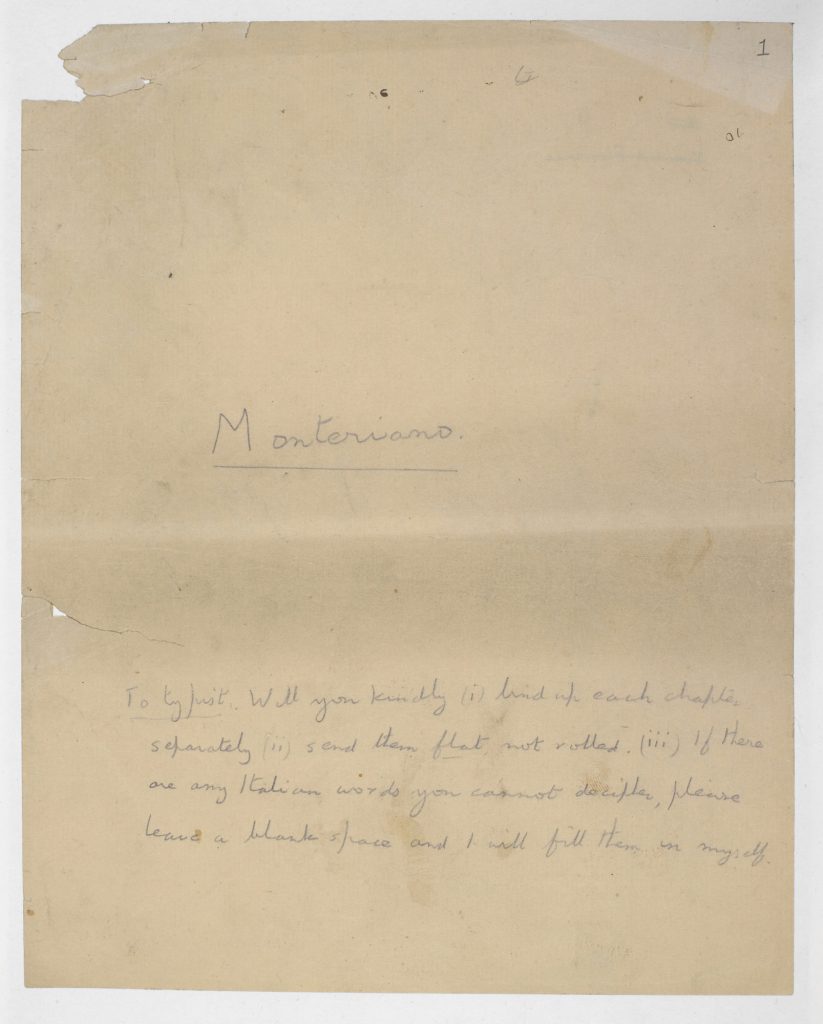

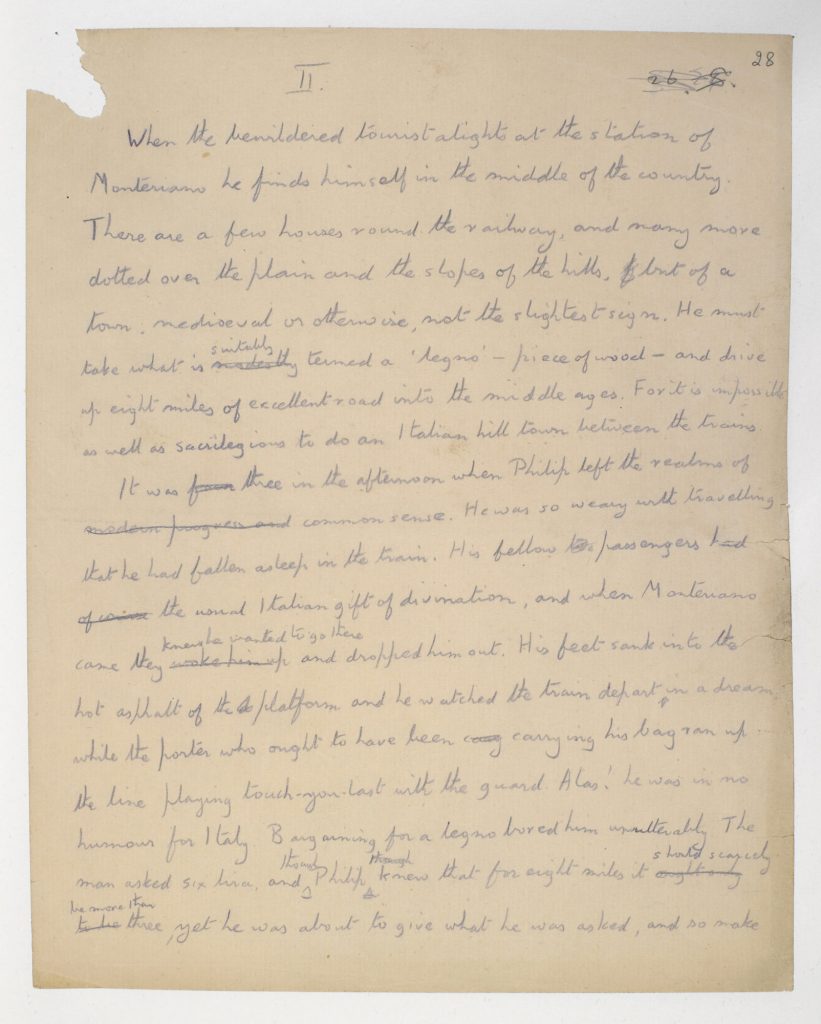

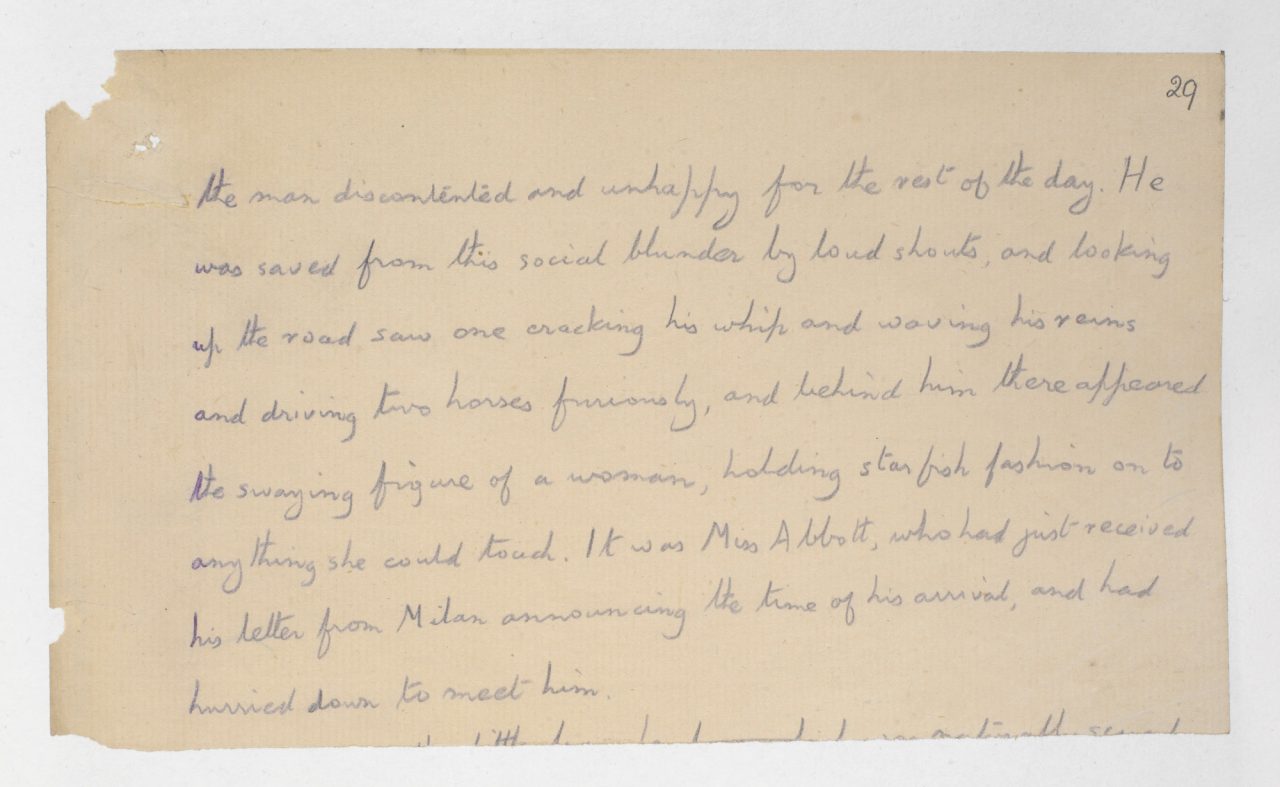

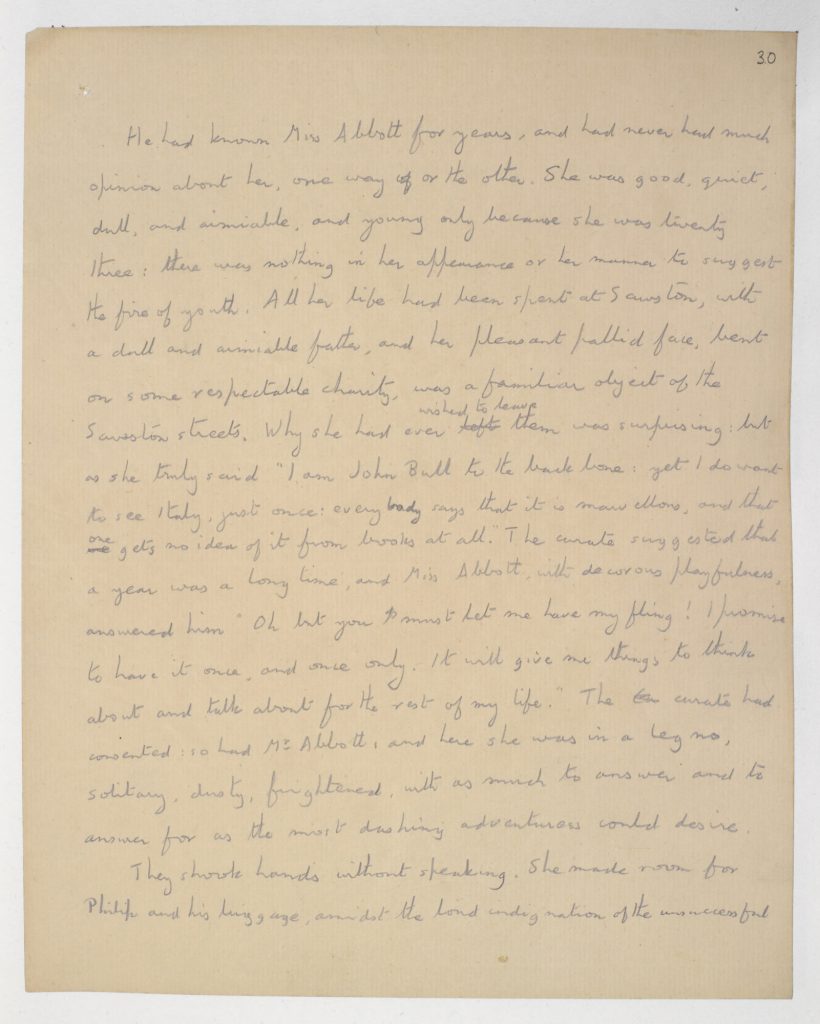

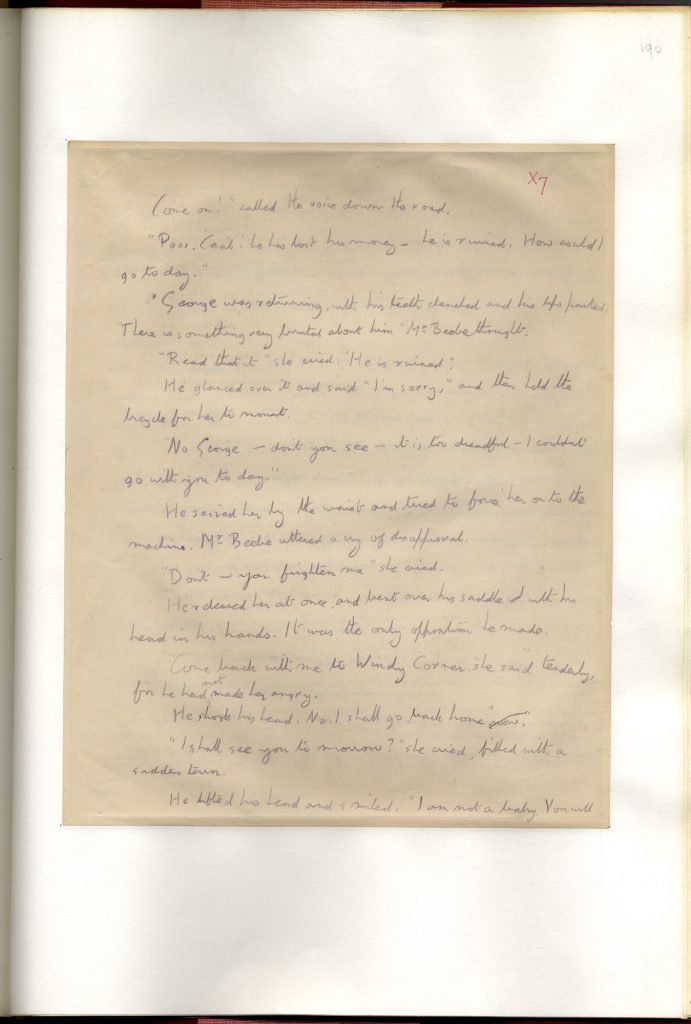

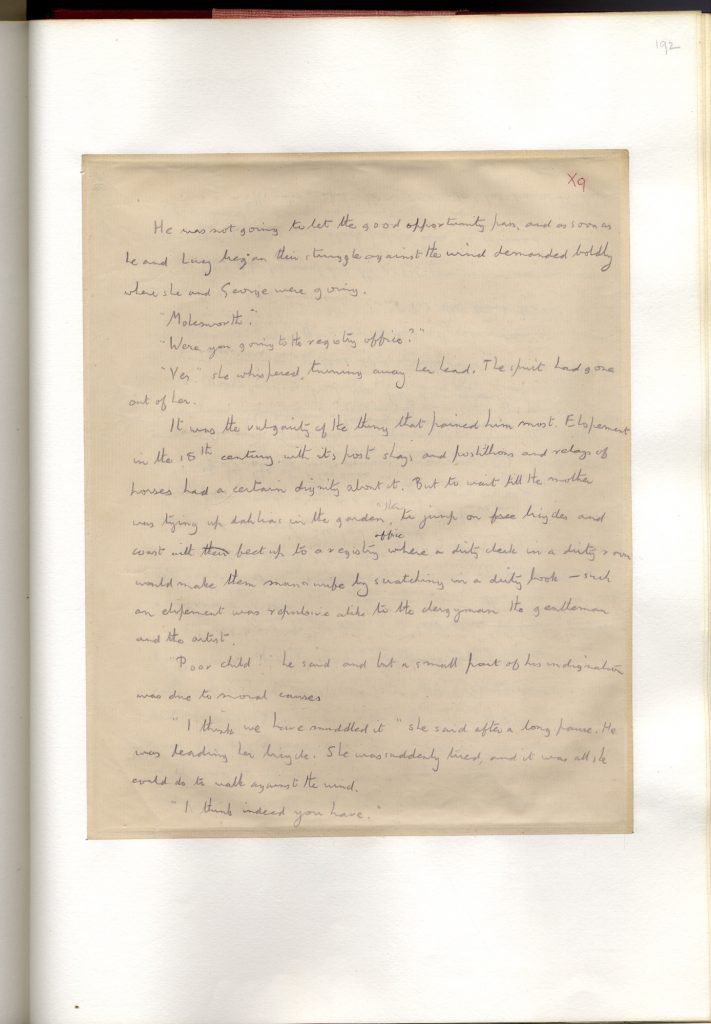

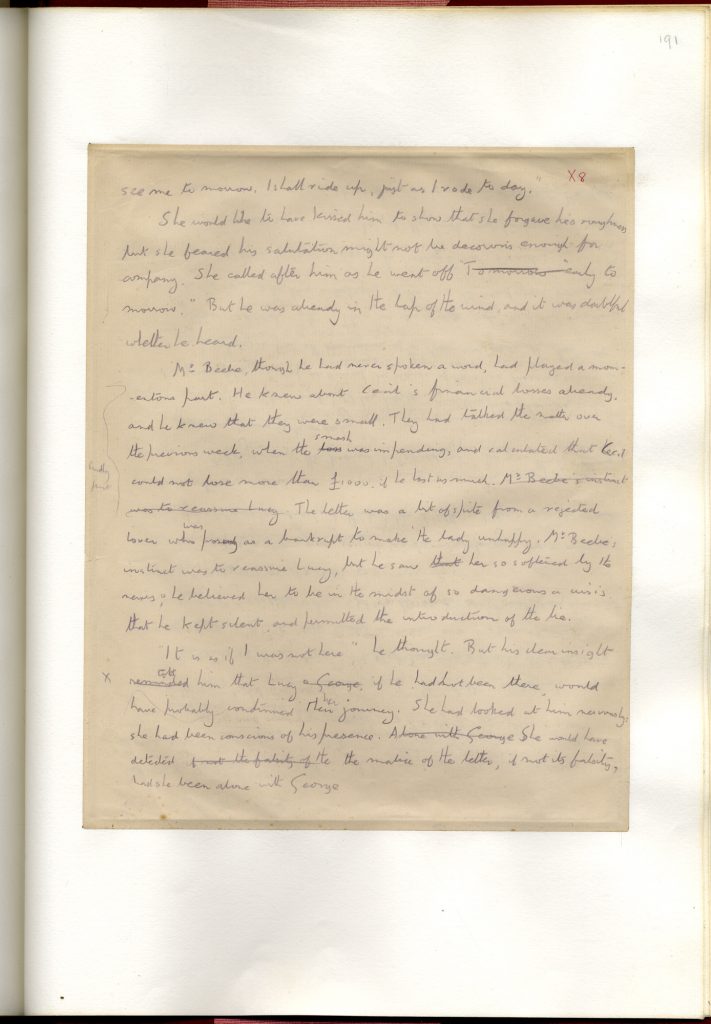

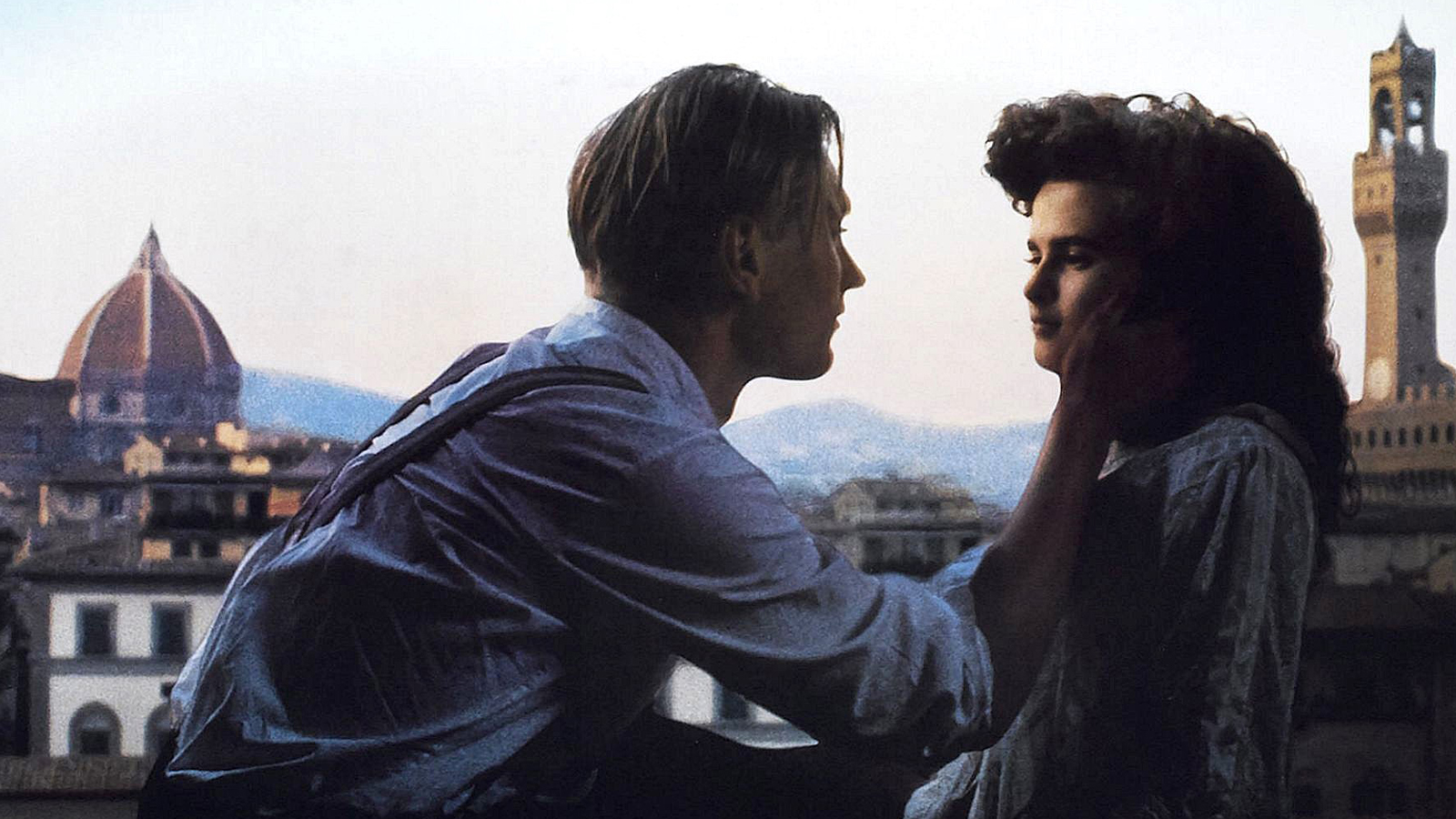

1901至1902年冬天,E·M·福斯特在意大利住了10个月,并在那里设计了一部以佛罗伦萨为背景的小说。小说的主要角色是露西·贝林格、她的表姐巴特利特小姐、拉维什小姐和艾伦家的小姐们。除此之外,他还在其中留下了一个神秘的首字母缩写 “H.O.M.”。 福斯特笔耕不辍地创作这个版本的故事,把它称为“旧露西”草稿,可在1903年12月时却突然开始重新撰写“新露西小说”。一年后,他又将“新露西”搁置一旁,集中精力完成了另外两部小说的创作,即他人生的头两部作品:《天使不敢驻足的地方》(1905)和《最漫长的旅程》(1907)。经过一系列令人不解的改写和重写,《看得见风景的房间》终于在1908年问世,当时福斯特29岁;书籍的扉页上写着“献给H.O.M.”。

漫长的酝酿过程表明此书的创作过程远非顺利。福斯特的原始创作笔记现收藏于英国剑桥大学国王学院,那是他自1897年起的四年间学习和生活的地方。福斯特在国王学院最亲密的朋友之一是另一名本科生:休·欧文·梅雷迪思(H.O.M.)。福斯特被梅雷迪思深深吸引,这使得一些评论家对他的性取向、多年来对本心的压抑以及对小说创作可能的影响进行了探讨。[1] 同性恋在当时仍属违法行为:据史料记载,奥斯卡·王尔德就因此以“严重猥亵”罪于距今不远的1895年遭到监禁。梅雷迪思是小说角色“乔治·爱默生”的原型——即《看得见风景的房间》中那位勇于打破常规、反抗旧俗的主人公。不过,该角色的设定是一位异性恋者。

福斯特对社会主义哲学家爱德华·卡彭特(Edward Carpenter,1844-1929)所倡导的乌托邦价值观十分着迷,后者对于人的平等和对性的宽容有着激进的看法。[2] 尽管福斯特在小说中提倡有关性开放的进步理想,但他与现实生活却始终格格不入。因此,那些敢于对看似彬彬有礼实则墨守成规的社会习俗提出挑战的人——即小说中的“外来者”形象,则成为了他作品中反复出现的主题。

行为准则

在《看得见风景的房间》一书开头,主人公露西·霍尼彻奇天真烂漫,即将迈入成年生活。福斯特通过小说情节一方面描写着露西为进入更广阔的世界而做出的积极准备,另一方面又对她的性觉醒和对日益增长的坚持自我独立性的需求细致描摹、娓娓道来。露西和监护人巴特利特小姐前往佛罗伦萨旅行时遇到了埃默森父子:这对父子的行为举止似乎超出了她们所知的关于“体面”的定义。露西回到英国后与塞西尔·维斯订了婚,但这个傲慢的男人并没有点燃她爱情的火花。

露西所面临的两难困境在于,她内心对乔治·爱默生本能的吸引和兴趣违背了所谓的“社会规则”。在文书中,通往真爱的道路一再受到道德约束和令人窒息的社会习俗的阻碍。福斯特借此成功刻画了爱德华时代社会中上层阶级的沉闷生活和僵化的行为准则。小说的开篇,爱默生先生好心提出与女士们交换房间,却被认为是明显违反礼教的行为。后来,当巴特利特小姐终于接受这份好意时,又因尊崇礼教规则而坚持把较大的房间留给自己——她对露西的解释是:“诚然,我原本应该把较大的房间给你,但好巧不巧这房间那个年轻男人住过,我确信你的母亲不会愿意看到你住进去的”(第一章)。

小说中始终贯穿着埃默森父子迥异于上流社会的意识形态、对真理的追求和对诚实的信念,那是他们对那个时代的风俗提出挑战的表现。露西为人们对待这对父子的态度感到不安;艾伦小姐对老埃默森先生能够毫无顾忌地谈论自己的胃而深感震惊——像这样随意地谈论身体的一部分在上流社会看来是十分羞耻的(第三章)。露西向她的表姐追问:“老爱默生先生到底算不算一个不错的人?”她的询问非常有意义——“不错”并不仅指“令人愉快的”和“随和亲切的”,还意味着“值得尊敬的”(第五章)。当伊格尔先生报告说小爱默生先生的父亲是一个工人,而他自己先是成为了一名机械师,后来又做了记者时,当时的社会阶级势利便立刻凸显了出来。夏洛特·巴特利特小姐询问乔治的职业,却对他含糊不清的回答——“在铁路工作”感到遗憾,认为那是一个“糟糕的答案”(第六章)。她断言:“他虽说不至于是个邪恶的年轻人,但显然是毫无修养的”(第七章)。第十章中,霍尼彻奇夫人向儿子弗雷迪询问关于爱默生父子的情况时强调:“这世上之人本就有好坏正误种类之分,假装这种区别并不存在才是一种虚伪。”

而爱默生先生却鄙视陈腐和虚伪的世俗价值观。他鼓励露西多为自己着想:敞开心扉去接纳和欣赏自然、美丽与激情,而不要时刻忧虑会否触犯社会禁忌。在第一章中,他热切地想让露西获得那个看得见风景的房间,而福斯特将此巧妙地化作了一个隐喻,为后来的剧情发展埋下伏笔。随着时间的推移,露西逐渐接受了埃默森父子的想法和信念。第十五章中,故事迎来了一个重要的时刻——露西问乔治是否喜欢威尔德地区的景色,后者回答说:“我父亲……说这世上完美的景色只有一个——就是我们头顶的这片天空,除此之外,地球上的所有其他景色都只是它拙劣的复制品”。

起伏不定的情绪

露西的情绪在故事发展的不同阶段有极大的波动,她感到困惑却不知该如何解决。从这一点中可以看出,写作过程中福斯特的感情也时常摇摆不定。有时他会对自己的小说不屑一顾,比如在1907年至1908年的日记和信件中,他把这本小说斥为“单薄”、“乏味”、“荒唐”、“不足为道、毫无魄力且无趣”的,但又指出:“在我看来,这些人物比我以往创造的所有角色加起来都更有活力”。许多年后,福斯特在1958年5月的一份通俗读物中大胆承认了自己其实一直“关心、照拂着”露西。

有证据显示,福斯特曾对小说的结局感到十分焦虑。他曾对友人R·C·特里维廉(R C Trevelyan)说过:“这是一个光明、快乐的故事,我很喜欢,可是我不会、也不能以同样的风格来写结尾……这个问题可与道德相比拟。”[3] 福斯特在这里的措辞很吸引人:他提到了语气和风格,然后突然将重点转向了道德。[4] 1906年12月1日,他提交了一篇有关“文学中的悲观主义”的论文,对作者写作中面临的棘手问题进行了探讨。他敏锐地觉察到,读者们大多期待故事有一个美好的结局,通常是主人公成功步入婚姻,然而这与他的直觉并不一致——即简单直白毫无起伏的欢乐大结局并不现实,甚至在某种程度上是不道德的。小说的早期草稿中用了好几页来描些男主人公乔治的死亡,这一结局与福斯特在最终稿中使用的结局大相径庭。他在撰写最终版本时写了一封信,当中明确陈述了他对自己的选择的疑虑:“哦,怜悯我自己吧,如果露西没能结婚,我也会哭的。”

人们对于福斯特是否有能力创作出令人满意的小说结局一点提出了质疑。在1917年5月的一篇日记中,与他同时代的凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)就曾毫不隐晦地表达了她对福斯特创作的故事结局的沮丧感:“E·M·福斯特的故事给人的感觉,就像只给茶壶加热却再不会有任何进展一样。他在这方面的写作能力倒是罕见的擅长:来摸摸这个茶壶,它是不是很温暖?是的,但就是不给你泡茶。”[5]

“总有些什么让人捉摸不透,令人不安却又挥之不去、难以忘怀”

事实上,很难将福斯特狭隘地定义为一位小说家,而不少文学评论家也对他在现代主义文学中的地位展开了讨论。现代主义文学的要素通常包括风格上的创新、对禁忌话题的探讨、全知叙事模式和道德审判的缺失、对谜团和未知事物的迷恋、故意放弃叙述式结尾的开放式结局以及对冷漠且疏离的城市生活的描写。福斯特似乎一直在十九世纪的现实主义和现代主义尝试之间徘徊,并对自己这种左右摇摆的定位十分清楚,以至于曾经一度对自己一直以来的努力和成果产生了某种程度的不安。我们能在他的作品中发现一系列不同的文学风格,例如:福斯特有时会使用一些令人愉悦且灵巧的讽刺手法来表达情感或想法,这一点颇有简·奥斯丁的影子;另一方面,他的文字又经常给人一种意有所指却捉摸不定的感觉,形成一种独特的张力吸引着读者一探究竟。正如印度作家兼学者桑塔努·达斯(Santanu Das)所评论:“(福斯特的)复杂性不在于激进的实验,而在于某种更本真的、偏重内心的、超越时代的东西——就像露西·霍尼彻奇一样,我们也被牵引者‘跨越’某些边界。总有些什么让人捉摸不透,令人不安却又挥之不去、难以忘怀。” [6]

《看得见风景的房间》中存在着不少对比鲜明的东西,包括:世俗常规与激情;黑暗与光明;盲目与远见;糊涂与清醒;以及房间本身与屋外风景的对比。这些对立突出了露西的窘境——在截然不同的生活态度和摇摆不定的行为方式之间挣扎。小说的一个关键的概念是“糊涂”。印度革命诗人阿夫塔·辛格(Avtar Singh)指出:“在福斯特的小说中,‘糊涂’是一个反复出现的概念,具有丰富的内涵和多样的表达方式,通常指依靠虚假的社会习俗来拼命遮掩内心的某种想法。” [7] 小说前面部分有一段老爱默生先生告诫露西的话:“你总习惯让自己糊里糊涂的不去多想……把自己解放出来吧。把那些让你困惑的想法从内心深处拉出来,在阳光下一一摊开,去了解它们的意义”(第二章)。他告诉露西,乔治也在为自己对生活的焦虑所困扰,并敦促露西帮助他克服内心的冲突,获得平和与快乐:“让他意识到在永无止尽的‘为什么’的旁边永远有一个‘是’——哪怕只是一个短暂的‘是’,但它确实存在着。”第十九章中,老爱默生先生恳求露西相信他说:

“世界上没有什么比保持糊涂更糟糕的事了。面对死亡和命运的坎坷很容易……让我惊恐的是在糊涂中回首往事。”

…

“你可以将爱升华,也可以忽略它,模棱两可(糊涂地)地对待它,但你永远无法将它从你体内抽离。我的人生经验告诉我,诗词里的话是真的:爱是永恒的。”

多年后,露西十分感谢爱默生先生当初的介入和劝告,感谢他向她展示了“清楚直接的欲望的神圣性”;使她“一下子明白了所有的一切”(第十九章)。不过,倒数第二章中老人颇具启示性的思想也同样值得注意:“我们可以互相帮助,但作用不大。我曾认为可以教给年轻人关于生活的一切,但现在知道那是不可能的。我对乔治的所有教导都可以归结为:小心别糊涂。”而福斯特的个人经历和处境却又使他对过于理想的解决方案和简单直接的幸福结局心存警惕。

脚注

- 例如,参见温蒂·莫法特(Wendy Moffat)所书《 未曾记录的伟大历史: E·M·福斯特的新生活》(A Great Unrecorded History: A New Life of E M Forster)(伦敦:布鲁姆斯伯里,2010)

- 托尼·布朗(Tony Brown)的《爱德华·卡朋特、福斯特与〈看得见风景的房间〉的颠覆性》(Edward Carpenter, Forster and the Evolution of A Room with a View),摘自《转型中的英国文学》(English Literature in Transition) 1880年-1920年,1987年第30期,279-301页。马尔科姆·布拉德伯里(Malcolm Bradbury)在对企鹅出版社的经典文学系列版的《看得见风景的房间》的介绍中表示,老爱默生先生是以卡彭特为原型创作的

- 福斯特写给特维尔安的信,1907年6月11日

- 扎迪·史密斯(Zadie Smith)在2003年11月1日的《卫报》上对这一两难之境进行了探讨,这篇文章是根据她2003年10月22日在伦敦吉尔古德剧院发表的《橘色词语讲座——E·M·福斯特的伦理风格:小说中的爱、失败和善良》(Orange Word Lecturer:‘E M Forster’s Ethical Style: Love, Failure and the Good in Fiction’)所撰写

- 《凯瑟琳·曼斯菲尔德的日记》(The Journal of Katherine Mansfield),约翰·米德尔顿·默里(John Middleton Murray)编辑(伦敦:康斯特布尔,1927),第69页

- 桑塔努·达斯(Santanu Das),摘自《剑桥英国小说家指南》(The Cambridge Companion to English Novelists ),由阿德里安·普勒(Adrian Poole)编辑(剑桥:剑桥大学出版社,2009),第346页

- 阿夫塔·辛格(Avtar Singh),摘自《E·M·福斯特的小说》(The Novels of E M Forster)(大西洋出版社和经销商,1986年),第99页

横图版权:AllStar Picture Library / Goldcrest Films

文章翻译:王雨佳

撰稿人: 斯蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)

斯蒂芬妮·佛沃德是专攻英国文学的讲师。她参与了公开大学和BBC的两个重要合作项目:“大阅读”和“关于浪漫主义时期的系列电视节目”。她是大英图书馆“探索文学:浪漫主义时期,维多利亚时期以及二十世纪”(Discovering Literature: Romantics and Victorians)数字资源平台的撰稿人。斯蒂芬妮·佛沃德在出版界非常活跃,她编辑了《梦,想象和现实》选集(Dreams, Visions and Realities);与安·黑尔曼合编了《性,社会纯度和萨拉·格兰德》(Sex, Social Purity and Sarah Grand),还创作了关于丘吉尔庄园的剧本:《丘吉尔家族和他们的宫殿》(The Churchills and their Palace)。