“唱歌跳舞是多开心的事!”——安吉拉·卡特与《明智的孩子》

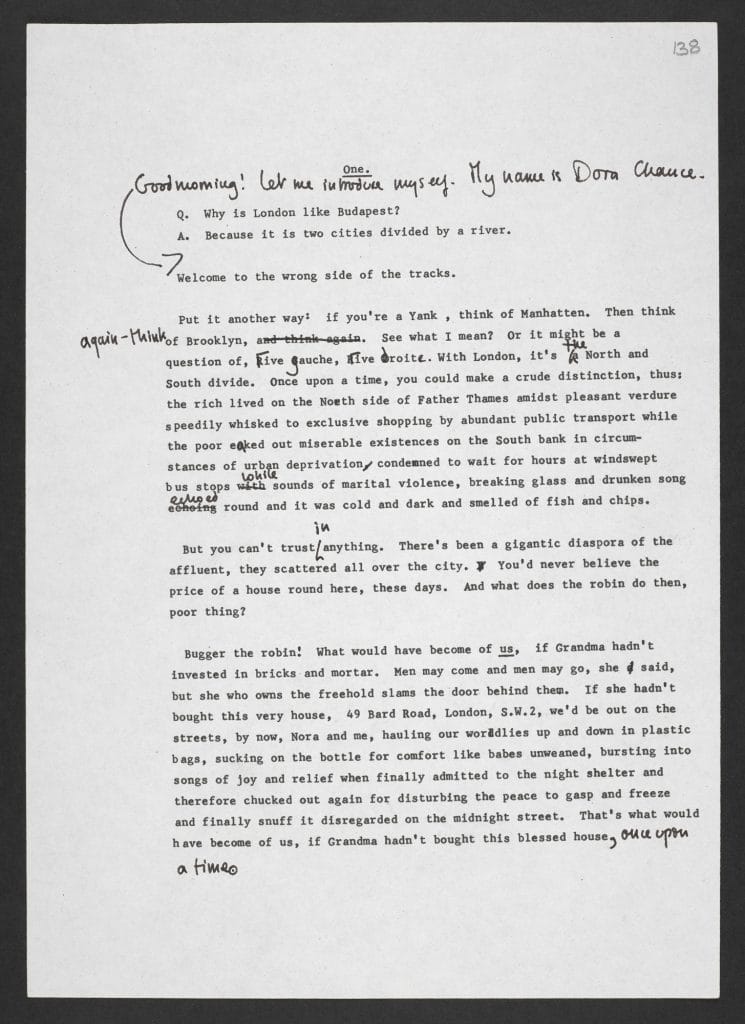

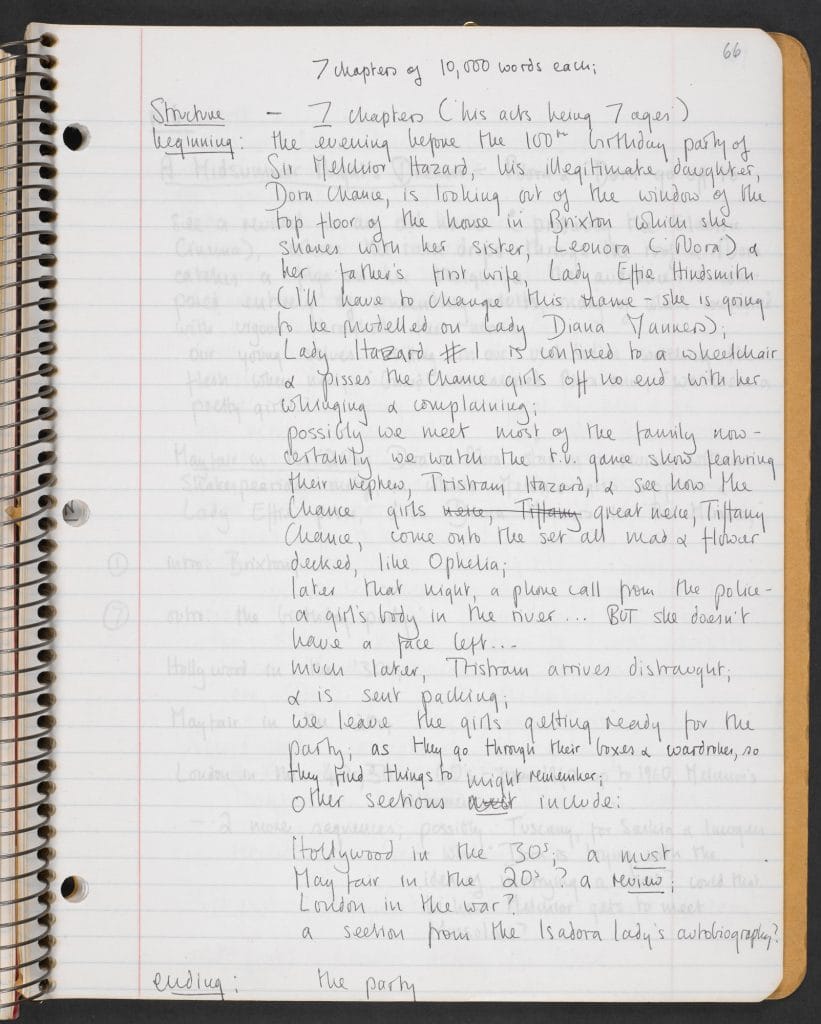

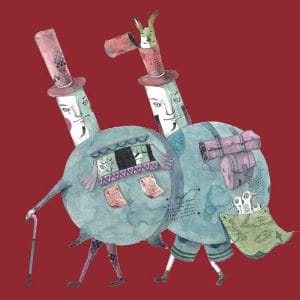

《明智的孩子》(1991)是安吉拉·卡特的最后一部小说,是在为选错边的生活喧哗又俗气地叫好。此书通篇都是各种二元比较和对比,而且明显不上台面的那一边还总能得瑟几下。婚生和私生,高雅文化和低俗娱乐,亲生父母和因为爱或机缘承担起养育之责的养父母——《明智的孩子》中,一切的核心都是二元对立。连伦敦城也被泰晤士河一劈为二:体面的北区和拿不出手的南区,或者用小说旁白朵拉·欠思的话来讲,就是那“左手边,观光客鲜少看见的这一边,泰晤士河老爹的私生子这一边”(the left-hand side, the side the tourist rarely sees, the bastard side of Old Father Thames)(第一章)。连卡特的叙述也是一个奇异的拼盘:魔幻现实主义、狂欢荒诞和童话风格,与现实主义、坦诚直白的风格融合在一起,后一种风格就像朵拉给全书的开场:“大家早!我自我介绍一下。我叫朵拉·欠思。欢迎来到错误的这一边”(Good morning! Let me introduce myself. My name is Dora Chance. Welcome to the wrong side of the tracks)(第一章)。《明智的孩子》是对生活和多样性的礼赞,这一主旨,在小说最后一行朵拉的感慨中得到完美的概括:“唱歌跳舞是多开心的事!”

婚生和私生:“他不是你爹!”

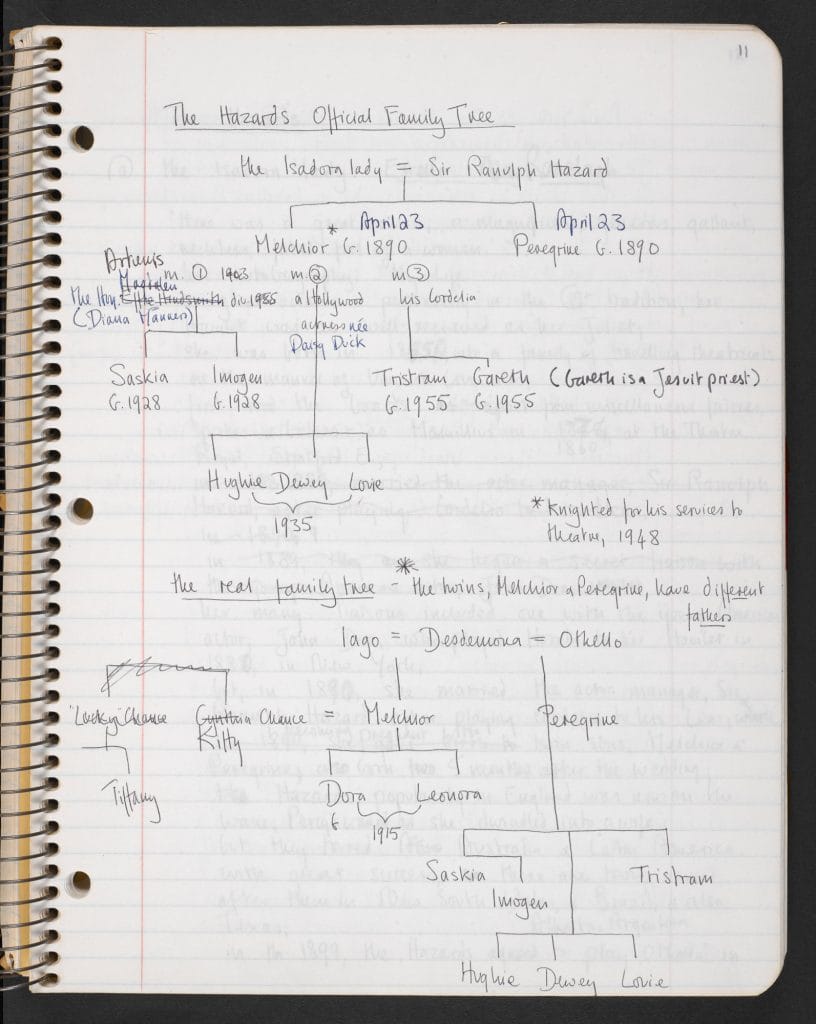

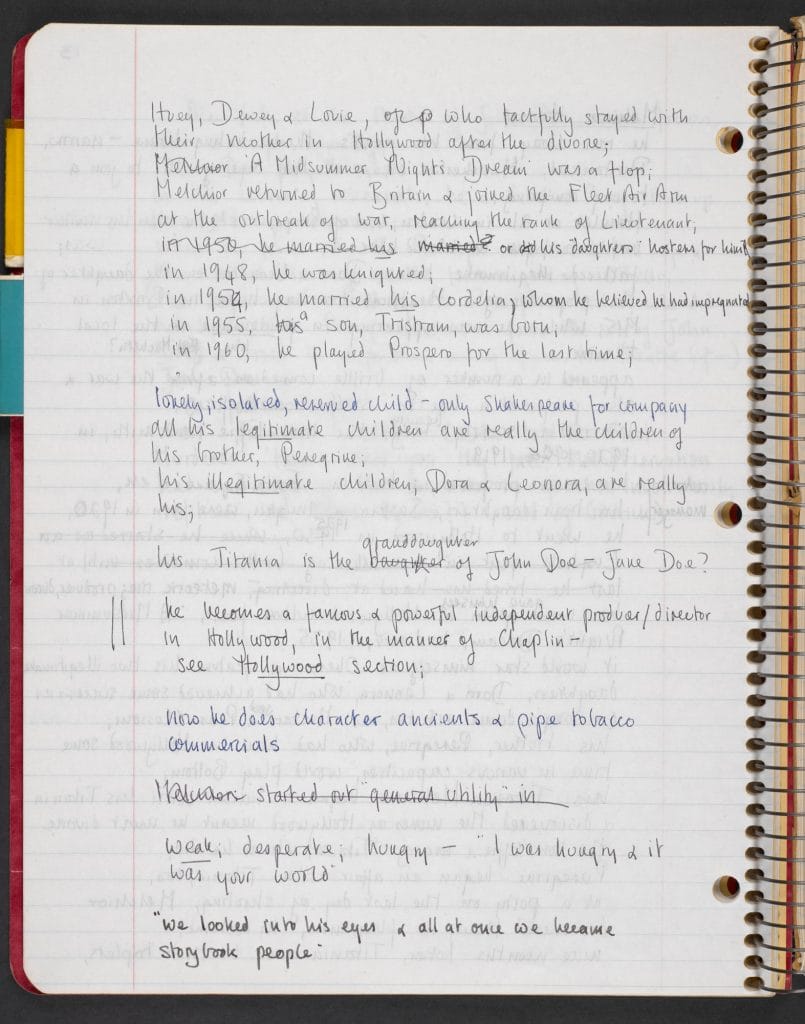

《明智的孩子》的故事核心是罕择表演世家:梅齐尔与佩瑞格林(艾斯黛拉·罕择和兰纳夫·罕择的双胞胎儿子)、梅齐尔的私生双胞胎姐妹朵拉和诺拉欠思(但明面上算作梅齐尔的弟弟佩瑞格林的女儿)。朵拉和诺拉的母亲“漂亮小咪”(Pretty Kitty)年纪轻轻就去世,欠思阿嬤(Grandma Chance),一个仿佛捏造了自己整个人生的神秘人物,承担起抚养两个姑娘的重担。她在1900年元旦登场,前无头后无尾,以童话式的乖张,象征着两个女孩的新生。除了佩瑞格林出现的短暂时刻,欠思阿嬤张罗着整个没有男丁的家庭的一切——颠覆了父亲供养一切的定规,也是本书颠覆文化滥觞的早期表现之一。从一开始就很明显,血缘关系在整部小说中非常含糊不清。就连姓氏也卓显出“私生”和“婚生”成员打成一片的盛况——在英语中,“欠思”为“罕择”的古意。这两波亲戚你中有我、我中有你,但只有罕择可登大雅之堂。

犬牙交错的亲缘关系,谁是谁爹的渐次铺陈,在本书前半部分就有精彩和滑稽的呈现。十三岁那年,朵拉和诺拉前往布莱顿,在码头上观看喜剧演员“炫彩乔治”的独角戏。其中有一个笑话是父亲一再叫儿子远离女生,因为她们全是自己年轻时的浪漫犯下的错误。得知所仰慕的女生实际上都是异母姐妹,心碎的男孩便把事情讲给老妈听,老妈让他别管老头的瞎吹,爱娶谁娶谁,因为,咱私底下说啊,其实,“他不是你爹!”(第二章)。故事中的人物关系,起初看起来是什么样,结果就八成不是那样。父女关系有婚生和私生的区别,书中人物所得到的社会和职业机会也有相应的区分。“明智的孩子认得爹,”如佩瑞格林所言,“但认得自己孩子的爹才更明智”(第二章)。

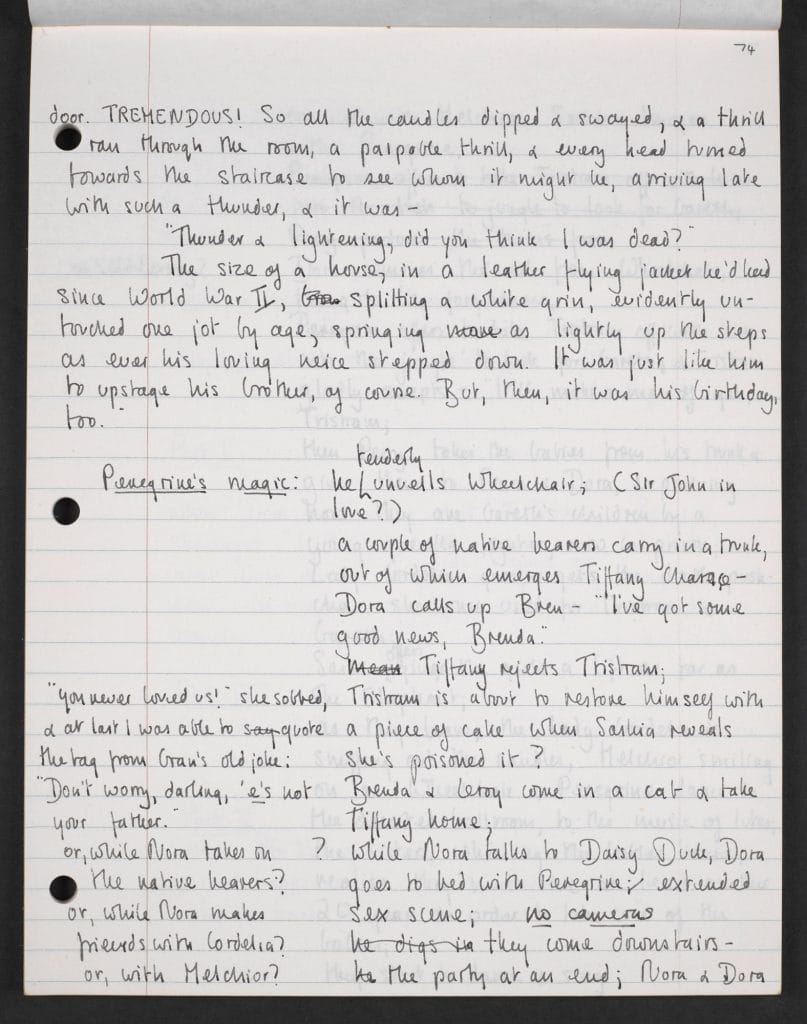

《明智的孩子》一脸坏笑地深挖罕择世家的内部关系所注定的弗洛伊德式噩梦,以及姐妹对父母(反之亦然)常有的情感。萨丝琦亚·罕择,表面上是梅杰尔第一次婚姻所生的女儿,两次想要杀爹,还和双胞胎姊妹伊莫珍同谋把母亲推下楼梯(至少是见死不救)。萨丝琦亚和(表面上)同父异母的胞弟崔斯专也有一腿。就算不搞这些弑亲和乱伦的把戏,罕择世家也总能在舞台上沾点荤腥——有两个演李尔王的家族成员娶了蔻迪莉雅的女演员。连朵拉这名字也是致敬弗洛伊德——弗洛伊德在1905年发表的第一宗歇斯底里症研究案例的患者,是名叫伊达·鲍尔(Ida Bauer)的年轻女子,在报告中,她的名字被改成了“朵拉”。

朵拉和诺拉不仅出身见不得光,职业也见不得光。她们与父亲尊贵的莎士比亚戏剧生涯注定无缘,一生只能表演低俗下流的杂耍秀场余兴节目,如朵拉所述:

“当然,那时我们不知道,罕择家人永远会抢尽我们的风头。悲剧永远比喜剧有格调。区区歌舞女郎怎能痴心妄想?”(第二章)

‘Of course, we didn’t know, then, how the Hazards would always upstage us. Tragedy, eternally more class than comedy. How could mere song-and-dance girls aspire so high?’ (Chapter 2).

朵拉和诺拉的工作是在巡回演出中表演“清凉快报” (Nudes Ahoy!)、“金发娃与三只胸”(Goldilocks and the Three Bares)之类的节目,从不体面。但这种生活,让她们能深入光鲜的亲戚们上不了的舞台。有趣的是,这种低贱和清高的对比——私生女的父亲表演莎士比亚戏剧——最终被反转,电视篡夺戏院的地位,成为大众娱乐的来源,梅齐尔沦落到只能拍拍广告、在电视有奖竞猜节目的间隙露露脸的境地。

“好好复习你的莎士比亚”:高雅文化和低俗娱乐

“莎士比亚”在《明智的孩子》中无处不在。这则故事发生在一天之内,是莎翁的诞辰,也是朵拉和诺拉的七十五岁生日,又是梅齐尔和佩瑞格林的一百大寿;朵拉和诺拉住在莎翁街49号;小说共有五章,就像戏剧有五幕,连人物塑造也不乏莎翁的影子——比如,佩瑞格林在最后一幕被一阵大风和一群蝴蝶带走,显然和《暴风雨》中的普洛士丕罗有些相似。实际上,小说中的很多内容源自浪漫主义晚期戏剧,例如《冬天的故事》、《辛白林》、《泰尔亲王配力克里斯》和《暴风雨》,以父女关系为关键内容,以重生为决定性主题。

卡特利用莎士比亚,尤其是他的喜剧,来探究这部小说众多二元主题之一——高雅和低俗的对立。经过历史的沉淀,莎士比亚成为高雅文化和文学才华的典范。兰纳夫和梅齐尔这类演员靠傍依莎翁获取权威和崇高的公共地位。凭借表演莎士比亚戏剧所得的名声,罕择家族成为戏剧界的王族。他们受万众景仰,也成为公共财产。公众把罕择家族的八卦当肥皂剧来看,就像热衷于真正王族的八卦一样。高雅戏剧和低俗闹剧交织成一场人生大戏,让公众大饱眼福:“罕择家族是大家的,是国宝”(第一章)。

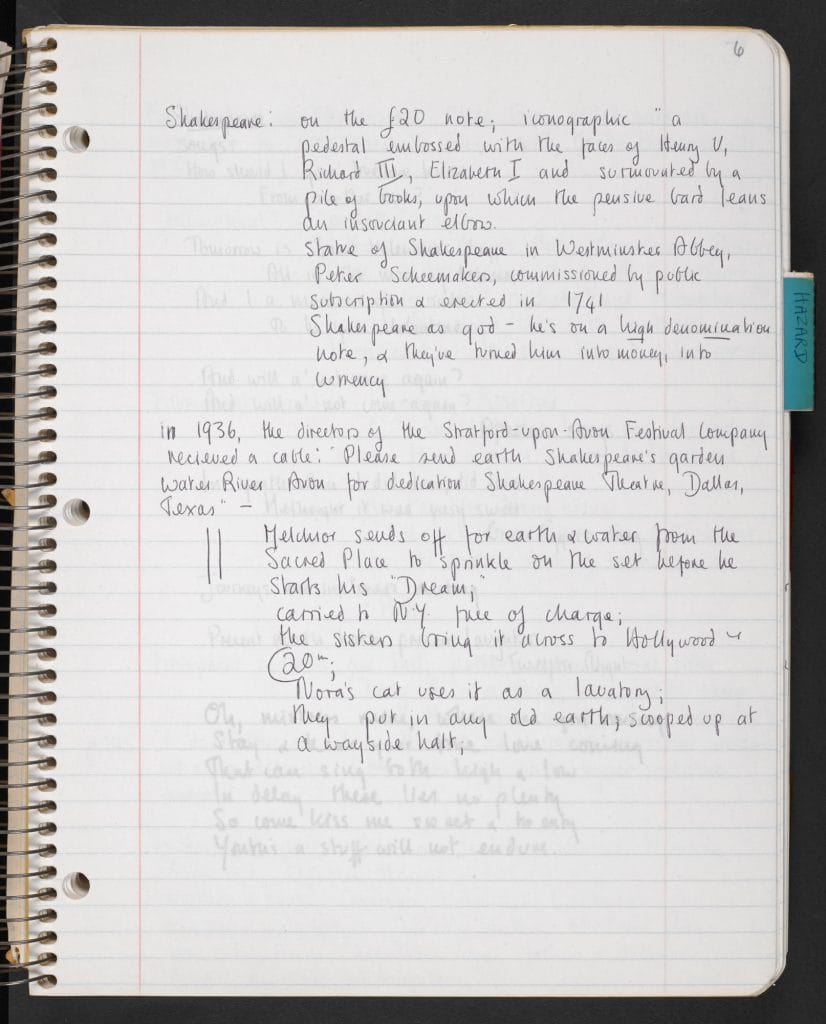

莎翁是高雅文化的象征,他的戏里却有不少最下贱的货色——私生子、老鸨、酒鬼和杀人犯。他的很多喜剧充斥着低俗闹剧、荤段子和狸猫换太子。同时,剧中的大量主题极度黑暗,涉及乱伦、淫乱、争锋吃醋和杀人。在莎翁身上明显存在文学巨匠和通俗剧作家这两种对立的特质。在莎士比亚的时代,演他的戏算不上高雅,甚至几近可鄙。进一步讲,表演被看作正当职业的年头也并不长,长久以来一直是站在错误一边的行当。通过一些潜移默化的方式,莎士比亚还渗透到流行文化和日常生活当中。书中人物喜爱的电视节目,例如《浪漫庄园》(To the Manor Born)和《五月的花朵》(The Darling Buds of May),标题取自莎翁剧本;在每天的谈话中,我们不知不觉使用他的话语;朵拉给落魄喜剧演员“炫彩乔治”的20英镑钞票上,还印着他的头像。莎士比亚不仅主宰文学和戏剧,也是国家精神和民族认同感的象征。“他把莎士比亚当神,简直到偶像崇拜的地步。”(第一章)。

莎士比亚戏剧被改编成一切娱乐形式,因为他无处不在、作品识别度极高。小说开篇名言录中的“好好复习你的莎士比亚”是音乐剧《刁蛮公主》(Kiss Me Kate)中一首插曲的歌名,歌词出自柯尔·波特(Cole Porter)之手,有这样淫冶的句子:“小子你想快活吧 / 先让她考考你《一报还一报》”(When your baby is pleading for pleasure / let her sample your Measure for Measure)。卡特甚至百尺竿头更进一步,写出“他正躺在床上,复习(摩擦)他的莎士比亚”(there he was, on the bed, brushing up his Shakespeare)(第一章)。这确实够色情、够让人浮想联翩,但纵使泉下有知,这个取悦大众的文学天才想来也不会反对。

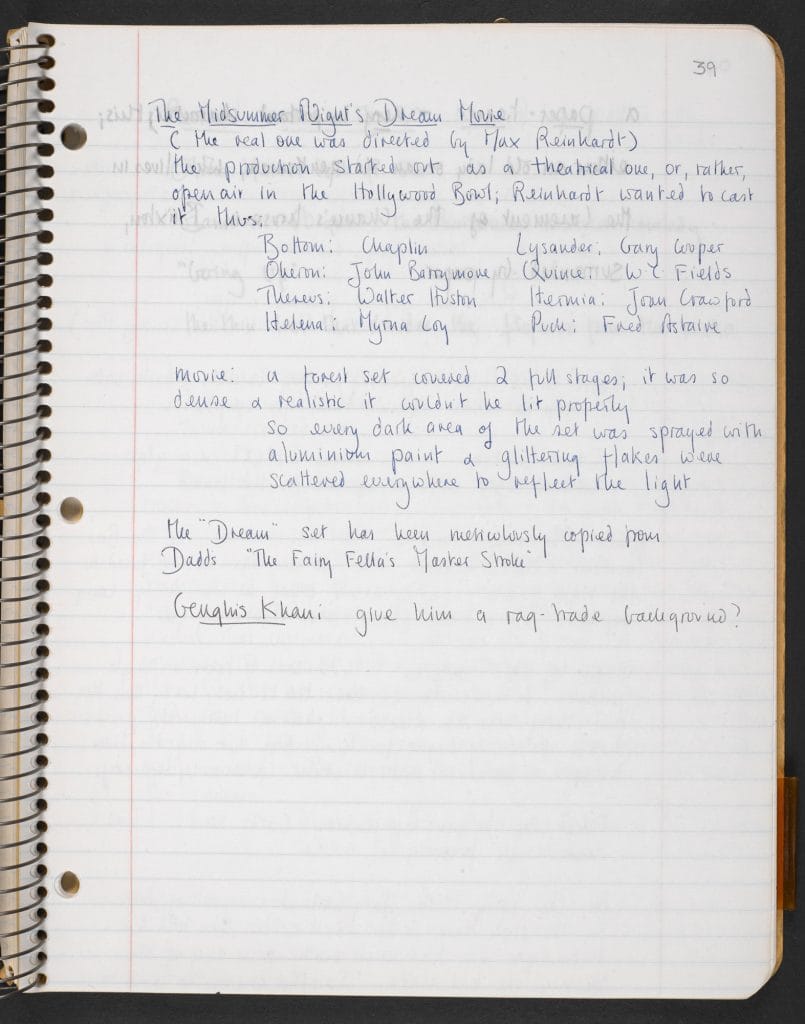

好莱坞

雅俗之争最热闹的冲突,当属那段朵拉在好莱坞拍电影版《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night’s Dream)的回忆。好莱坞代表流行娱乐的最高点,这部影片被称为“媚俗的杰作”(a masterpiece of kitsch)(第三章)也是顺理成章。在卡特的小说里,这部朵拉和诺拉联袂出演的电影,以1935年马克思·莱因哈特(Max Reinhardt)执导的改编电影为基础。在莱因哈特的影片中,詹姆斯·卡格尼(James Cagney)扮演波顿,米基·鲁尼(Mickey Rooney)扮演迫克,这是巨星和好莱坞联手演绎莎士比亚戏剧的先例之一。在《明智的孩子》中,梅齐尔·罕择的第二任妻子、女演员岱丽雅·迪蕾尼(原名黛西·达克)这一角色,融合了拉娜·特纳(Lana Turner)和琼·哈洛(Jean Harlow),她那句“给我剥只虾”致敬梅·韦斯特(Mae West)在电影《我不是天使》(I’m No Angel,1933)中的台词“比拉,给我剥个葡萄”(Beulah, peel me a grape)。朵拉外号“爱尔兰”的男朋友是个写剧本的酒鬼,他有点像斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald),有点像小说家、剧作家和杂咏家纳撒内尔·韦斯特(Nathanael West),又有点威廉·福克纳(William Faulkner)的影子,这三人的酒瘾都很大。

莎士比亚高雅文化莅临好莱坞这片巴比伦式的艳俗之地,仪式自然少不了。梅齐尔·罕择,就像布莱姆·斯托克(Bram Stoker)笔下的德古拉伯爵那样,叫朵拉和诺拉带一罐艾芳河畔史特拉福(Stratford-upon-Avon)的泥土到好莱坞,用来撒在电影布景地。可惜,坐火车从东海岸到西海岸的旅程中,女主的猫却把泥土当成了猫砂,弄出桩一本正经的无厘头。朵拉丢掉脏土,换上第一时间能弄到的新土,仪式照常进行,除了朵拉无人知晓个中蹊跷——多少点出了好莱坞的本质:你所见的和实际发生的很少一致,假象无处不在。

结语

1992年,安吉拉·卡特去世,令英国文坛痛失一个巨匠,但她至少留下最后一部作品作为离别赠礼,激励我们拥抱生活,接纳生活的一切精彩、恶俗和万花筒般的奇葩。世人常说,《暴风雨》是莎翁对舞台的告别,那么,莎气十足的《明智的孩子》也可算作同样的纪念。与这部小说满纸童话花纹相得益彰的是,书中没有一个角色死于衰老,都是早夭或悲剧式的死亡。若有一点点好运,总有光明的未来可期。在小说结尾,普洛士丕罗般的老不死佩瑞格林送来一份大礼,叫朵拉和诺拉·欠思莫名其妙地照顾起一对双胞胎婴儿,还是龙凤胎,这在罕择和欠思家族的双胞胎传统中史无前例。以七十五岁高龄,朵拉和诺拉要展开人生的新篇章,一起当双胞胎的妈妈。故事进入轮回,但有了新的精彩。唱歌跳舞是多开心的事。

文章翻译: 黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell )

格雷格·巴兹韦尔是大英图书馆“文学印刷资料,1801-1914年”展览的策展人;他同时也是大英图书馆2014年10月到2015年1月20号的展览“哥特文学,恐惧与惊奇:哥特的想象力”的联合策展人。他的研究方向主要是维多利亚时代晚期的哥特文学。他还编辑了一系列玛丽·伊丽莎白·布莱顿的鬼故事,《玻璃杯中的脸以及其他故事》(The Face in the Glass and Other Gothic Tale),在2014年秋季印刷出版。