《爱丽丝漫游奇境记》中的拟人法

刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)的《爱丽丝漫游奇境记》(Alice’s Adventures in Wonderland)中满是动物:咧嘴笑的猫、话痨的兔子、巨大的毛毛虫等等。马丁·迪布瓦(Martin Dubois)博士探讨这部小说所使用的拟人法和荒诞的概念,发掘其背后的文学传统以及给后世的文学启发。

爱丽丝说:“我不想到疯子堆里去。”

猫说:“啊,那可没办法,这里全是疯子。我是疯子,你也是疯子。”

爱丽丝问道:“您怎么知道我是疯子?”

猫说:“你不疯,就不会到这里来。”[1]

(《爱丽丝漫游奇境记》第六章)

在卡罗尔1865年发表的《爱丽丝漫游奇境记》中,爱丽丝闯进了一个自成一套古怪理论的疯狂世界。这篇故事是荒诞文学的经典。十九世纪中期,这种创作风格曾大行其道。说到“荒诞”,通常是指缺乏意义。但荒诞文学并不空虚,只是让一切乱了套。其常用的技巧包括倒错逻辑和语言、生造有趣的合成词、改变大小和比例。这一切,都能把熟悉的事物变得离谱。在卡罗尔的荒诞世界中,动物和物品能说话和做事,几乎和人一样。爱丽丝见到一只兔子拿出怀表看时间,和一条抽水烟的毛毛虫交谈,还听到一只仿甲鱼(他用维多利亚时期一种常见的汤为自己取名,那是用牛杂模仿真甲鱼汤的便宜菜)唱歌。这样光怪陆离的场景,在《爱丽漫游奇境记》中还有很多。

这种给非人类的生命注入人性特质的荒诞,是一种历史悠久的儿童文学创作技巧。当时,不仅卡罗尔、及其同期作家爱德华·利尔等荒诞作家使用这种技巧,儿童文学也普遍采用,使其获得进一步的发展。

荒诞

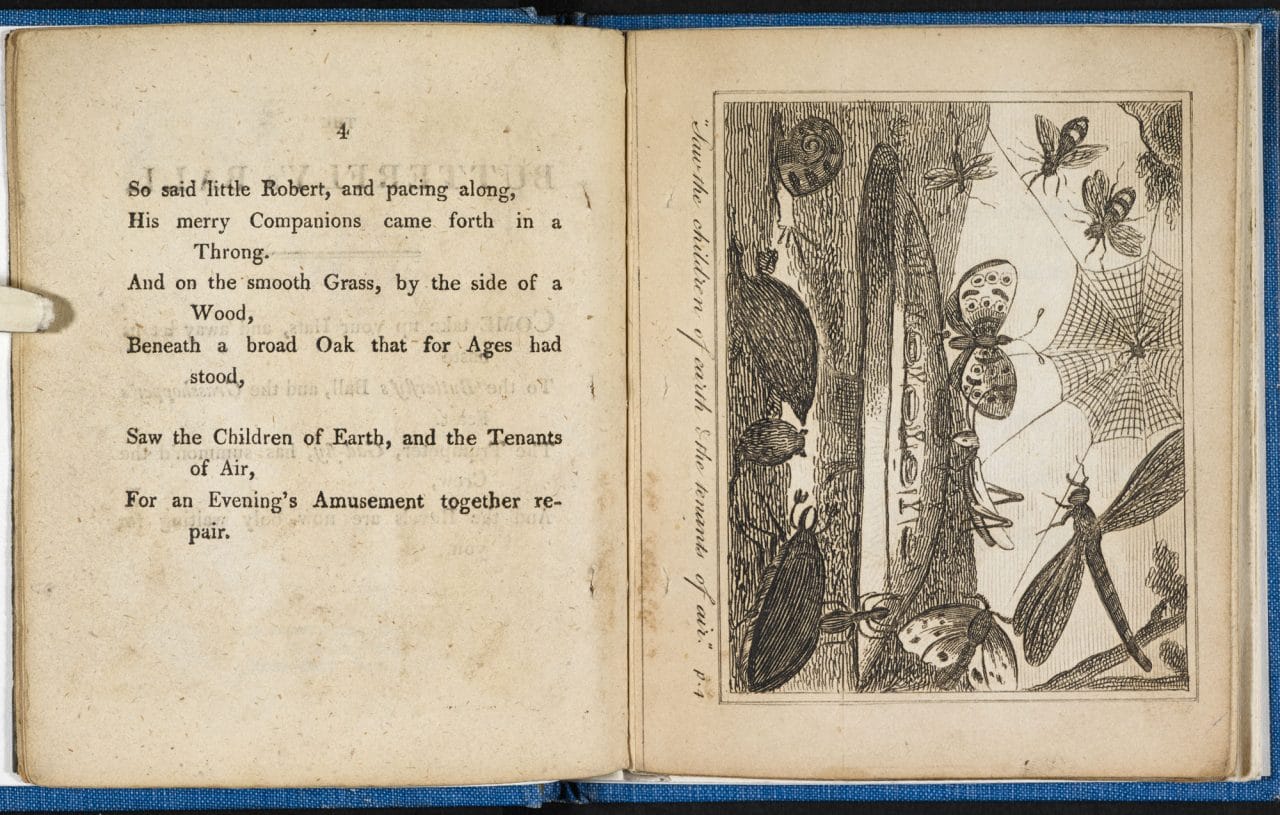

荒诞文学的起源不始于19世纪,但在此时期自成一派。卡罗尔和利尔继承这种儿童文学的传统创作手法,把动物的行为想得和人一样,并从中发掘意趣。一部分笑点在于,动物拟人后也没有完全失去本性。在威廉·罗斯科(William Roscoe)讲述动物狂欢的幻想诗篇《蝴蝶舞会和蚱蜢晚宴》(Butterfly’s Ball and the Grasshopper’s Feast,1806)中,一只蚱蜢为娱乐宾客表演走绳索。这算是够离奇了,但出格的是,一只蜗牛答应要在同一条绳子上表演优雅而迟缓的交际舞(也称小步舞),因此引来宾客的哄笑。蜗牛参加这场派对还说得过去,但让他跳舞就太荒唐了。在萨拉·马丁(Sarah Martin)的《老妈妈哈伯德和她的狗的滑稽剧》(The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and Her Dog,1805)中,一条狗抽烟斗、吹长笛、骑山羊、看报纸,让主人哈伯德夫人操碎了心。最后某一天,哈伯德回到家,发现狗穿起了衣服,到了这份上,荒唐的事情反而显得正常起来:

夫人行礼,

狗儿欠身,

夫人说,老爷,

狗儿说,汪汪。

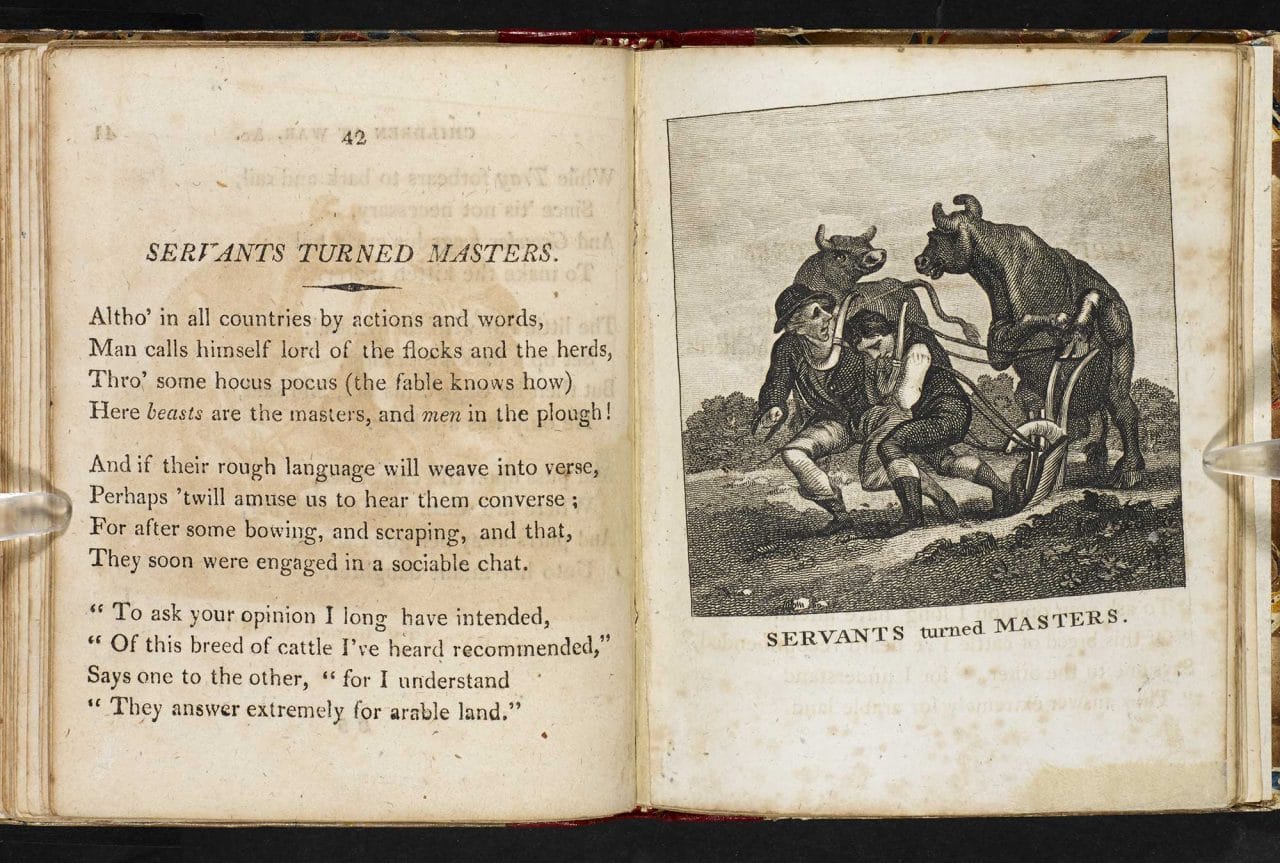

18世纪有很多以“世界颠倒错乱”为主题的廉价口袋本,讲述相似的身份对调的荒诞故事,并关注人类对动物的暴力,像鹅把一名厨师扔进烤箱、鱼钓人之类的故事,完全是动物的复仇。在安·泰勒和简·泰勒(Ann and Jane Taylor)合著的童书《颠倒先生的神奇魔法灯》(World Turned Upside Down,1810)中,鱼还成了渔民。在她们的书里,正常秩序被反转,雄鹿和鸟都成了猎手。有时,这类书会进行道德说教,如《孩子打仗》(Children at War)和《猫狗和睦》(Cats and Dogs at Peace)之类的故事,想让孩子学乖;但有些并没有明显的道德意义,如《驴变象》(The Ass Turned Elephant),讲一头驴想透过借来的象鼻子以此得到重视。

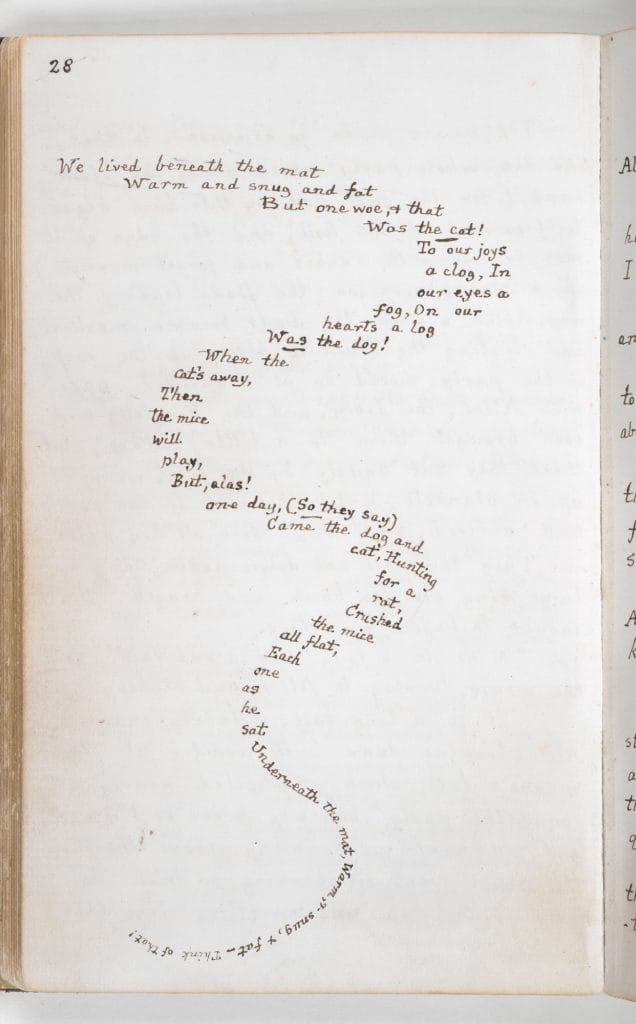

利尔和卡罗尔的荒诞,在逻辑和因果上更和谐统一。不仅让人摸不着头脑,也让人开怀。利尔的第一部荒诞作品叫《荒诞书》(A Book of Nonsense,1846),是作者亲手配图的五行打油诗集。他笔下的角色乖张古怪,还常莫名其妙挨打,如《怀特黑文的老男人》(Old Man of Whitehaven)所呈现的那样。利尔的另一些作品笑中带泪,如单卷本《荒诞的歌、故事、植物和字母》(Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets,1871),收录《猫头鹰和乖猫》(The Owl and the Pussy-cat)、《江波人》(The Jumblies)等。《长腿蚊子爸爸和苍蝇先生》(The Daddy Long-legs and the Fly)也有这种悲谐的情绪。蚊子爸爸腿太长以至于“唱不了一丁点歌”,苍蝇先生腿太短以至于不能去宫殿。这两个异类,都是又好笑、又可怜。作为某种慰籍,他们最后抵达“格鲁姆伯利亚大平原”,在那里他们“一直在玩耍(play for evermore) / At battlecock and shuttledore”,[2] 但我们不能忘记,隐世田园也是一种逃避。

卡罗尔的荒诞更有条理,喜欢双关、悖论和文字游戏。起初,卡罗尔——真名为查尔斯·勒特威奇·道奇森(Charles Lutwidge Dodgson)——给他十岁的忘年交爱丽丝·利德尔(Alice Liddell)讲故事,这是《爱丽丝游奇境记》的源起。后来,他为了爱丽丝,把故事写成书,取名《爱丽丝地下漫游记》(Alice’s Adventures Under Ground)。大英图书馆藏有原始手稿。该故事出版后即获成功,卡罗尔随之又写下《爱丽丝镜中奇遇记》(Through the Looking-Glass and What Alice Found There,1871)。他的文字游戏凸显了社会惯常的语言用法。在《胡言乱语》(Jabberwocky)一诗中,可以看到不少把两个词合二为一的所谓“混成词”(portmanteau):“slithy”指“lithe”(软绵绵)又“slimy(黏乎乎)”;“frumious”结合了“furious”(发怒)和“fuming”(冒烟);“chortle”(现在常用,但由卡罗尔发明)是“chuckle”(偷笑)和“snort”(嗤鼻)的组合(《爱丽丝镜中奇遇记》第一章)。要理解文中的词义,就得明白词的用法和规则。有一首长诗也是卡罗尔的荒诞作品,名叫《猎乌》(The Hunting of the Snark,1876),其用语规则更加晦涩。作者称,结尾那句无从解读的“你瞧,乌就是恶”(For the Snark was a Boojum, you see),是整首诗的诗眼。

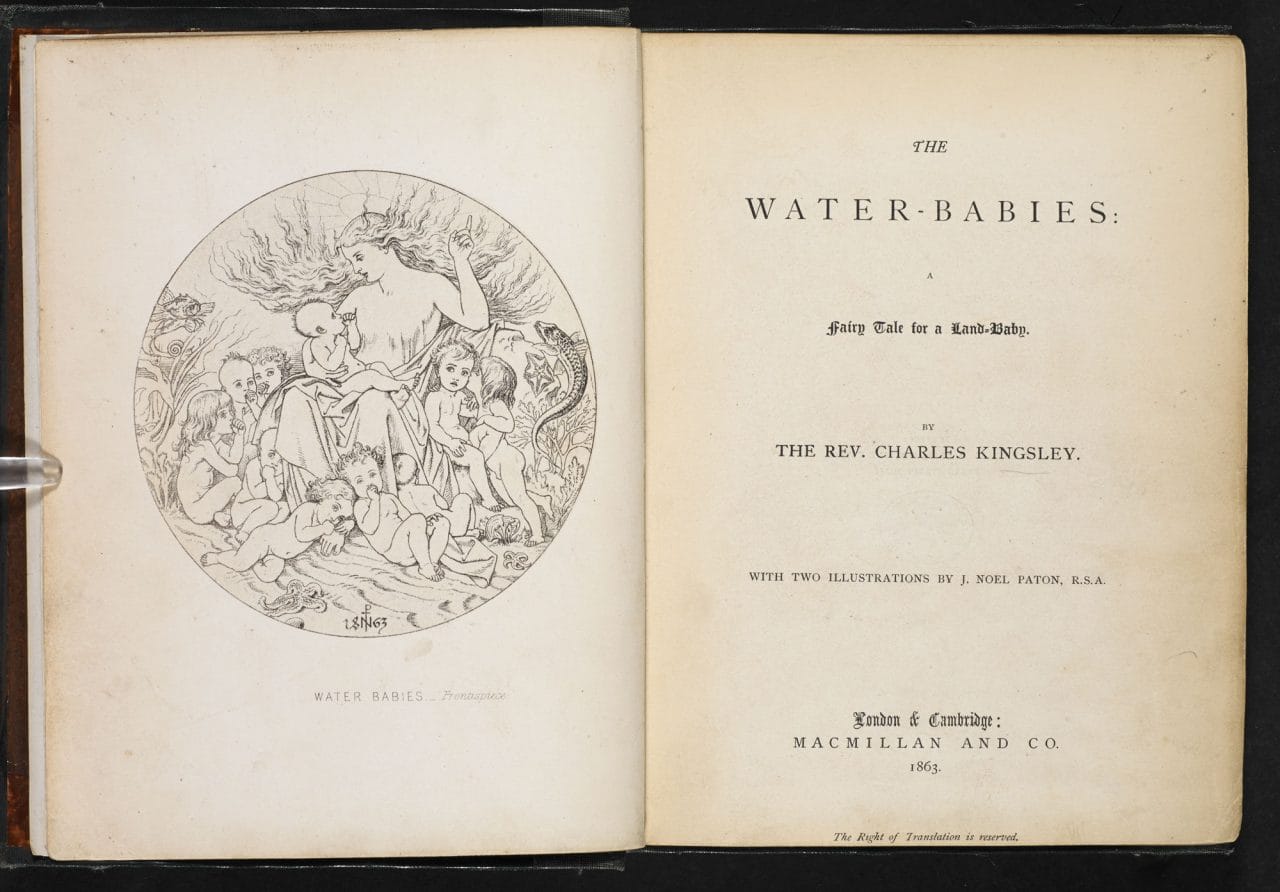

卡罗尔和利尔的创作,堪称与教诲式儿童文学分道扬镳的先驱,但也被视作对某些行为准则和价值观的认可。爱丽丝的冒险虽然荒唐,但并非毫无意义,结尾处返回真实世界时,她还学到了必须长大成人的道理。当时的其他拟人式儿童创作也和教诲文学有错综复杂的关系。在查尔斯·金斯利(Charles Kingsley)的《水孩子》(Water-Babies,1863)中,扫烟囱的主人公掉进河里,变成可穿行水陆的水孩子,与水生动物一起展开冒险,从中学习做人的道理。在某种意义上,这部古怪而散乱的作品,可算是金斯利对达尔文数年前发表的《物种起源》的一个非同寻常的再创作。

拉迪亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)的《丛林故事》(The Jungle Books,1894-95)采用了另一种拟人手法,糅合动物寓言和冒险故事,常要以大英帝国时期的文化为背景来解读。在故事中,主人公男孩毛格利必须学会“丛林法则”(The Law of the Jungle),即指“弱肉强食”、“狗咬狗”的意思。有人认为,这种社会准则式教育是对大英帝国主义“开化使命”的隐喻。金斯利和吉卜林采用的动物幻想式创作手法,也是20世纪早期儿童文学的显著特征。最突出的例子是碧翠丝·波特(Beatrix Potter)的《彼得兔》系列(Peter Rabbit,1902-1912)和肯尼斯·格雷厄姆(Kenneth Grahame)的《柳林风声》(The Wind in the Willows,1908)。

脚注

文章翻译: 黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可 (Creative Commons License) 使用传播

撰稿人: 马丁·迪布瓦(Martin Dubois)

马丁·迪布瓦教授是纽卡斯尔大学维多利亚文学课的讲师。他目前主要的研究方向是:维多利亚时期的诗歌,特别是杰拉尔德·霍普金斯的诗;维多利亚时期的文学与宗教等。他与其他人为《英语研究年度作品》(The Year’s Work in English Studies)期刊合撰了关于维多利亚诗歌的年度评论文章。