布鲁姆斯伯里与中国

赵毅衡教授在本文讲解由弗尼吉亚·伍尔夫(Virginia Woolf)及画家瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)为核心的布鲁姆斯伯里派与中国新月派千丝缕的相似点。

请谁不请谁?

所谓布鲁姆斯伯里集团,实际上是一个松散的,经常聚会的知识分子群体,这个集团永恒的核心,却是两位姐妹:画家范乃莎·贝尔,小说家弗吉尼娅·伍尔夫。到底谁是布鲁姆斯伯里派的人,实际上没有确定范围。如果把两姐妹从1905到1939年三十五年中邀请过的人全部开列,布鲁姆斯伯里的“成员名单”就会很长,1987年出版的《布鲁姆斯伯里人名录》(Who’s Who in Bloomsbury)列名上百,都是知识界的领袖人物。主要是画家(格兰特,卡灵顿),作家(福斯特,加涅特),诗人(艾略特),美学家(贝尔,弗莱),也有政治学家(狄更生,伦纳德.伍尔夫),经济学家(凯恩斯)等等。

不过范奈莎与弗吉尼亚也是“最不能忍受呆瓜”的人,她们一旦觉得某人“没劲”,就毫不客气拒绝再邀。谁不再参加聚会,谁也就不再是此派的人。因此此书大部分人,只是“一度”属于该派,或者说,边缘成员。因此此派没有什么正式非正式成员之分,但是有常来的核心分子,和偶尔来的“边缘分子”。

辛亥左右,大英博物馆收进大量东方文物,需要招一个年轻助理,整理中日绘画。韦利(Arthur Waley)1913年从剑桥毕业,得到这份工作,却不懂任何东方语言,临时自学中文日文,不久就成为西方二十世纪翻译中日诗歌的圣手。他的优美而流畅的译文,影响远超出东方文学圈子外,至今广为流传。

韦利每天骑自行车到大英博物馆上下班,难免遇到剑桥先后同学熙熙攘攘进出某个门。他被邀请参加布鲁姆斯伯利的聚会,大半原因是因为当时中国诗是个时髦题目。但是韦利却是一个拘谨的人,与布鲁姆斯伯里那些意气飞扬的才子才女不容易谈到一起,那对姐妹花很快就不再邀请韦利。

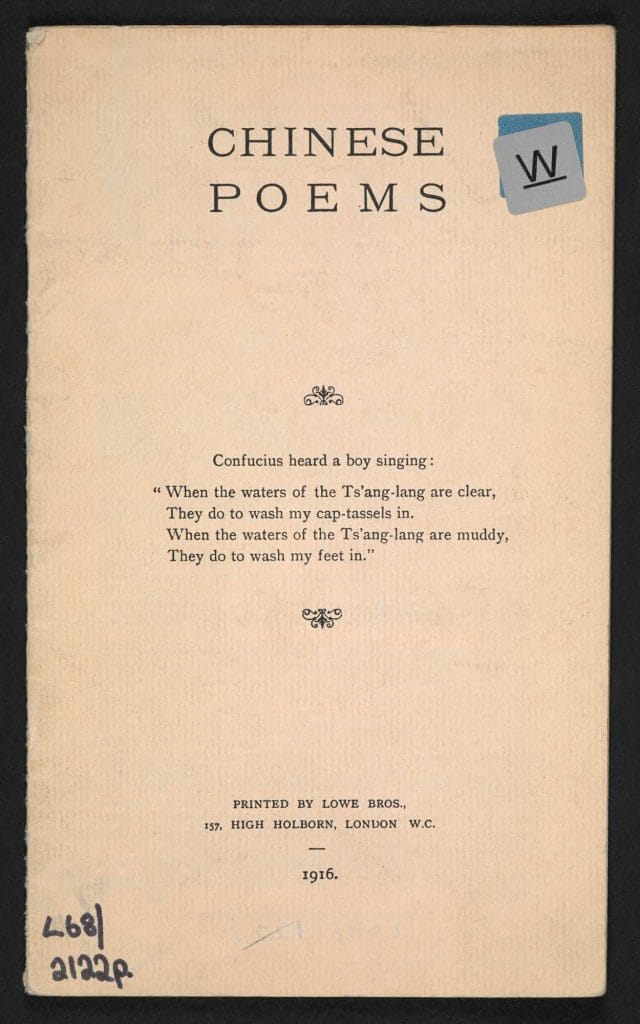

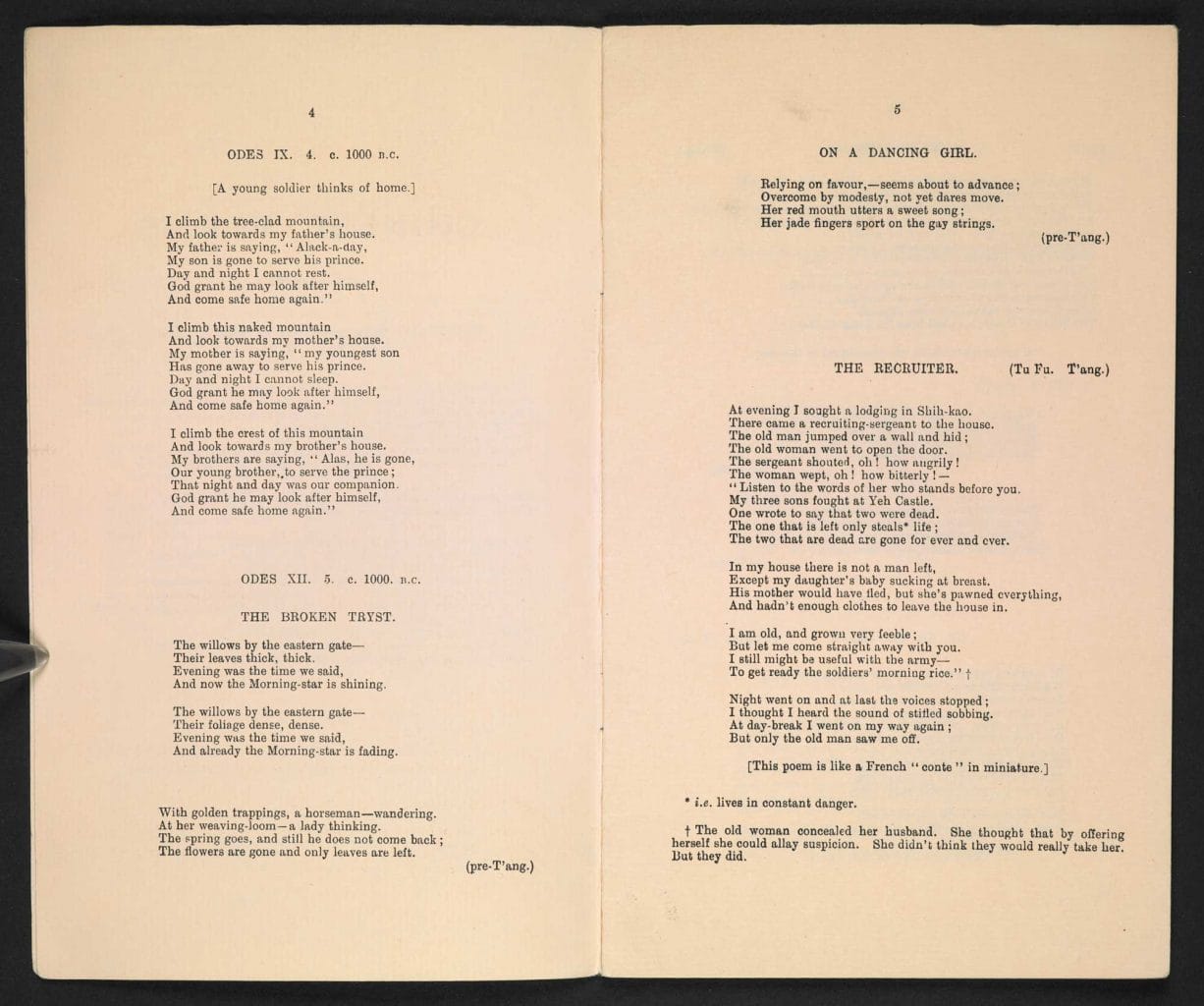

1916年,韦利完成第一本译诗《中国诗一百首》,用的是自由诗,而且是“梯形”诗行。译风太新潮,没有出版商肯接受。韦利的剑桥同学弗莱资助,帮他印了一百本。韦利给斯特拉奇(Lytton Strachey)一本,受到一顿无情的嘲笑;给庞德一本,结果庞德与这位无名小助理成为好友,还拉上另一位无名小诗人艾略特,三人每星期在伦敦索荷区喝一次咖啡,畅聊中国诗。

现在研究该派的文化史家,往往把韦利算在里面,可能是想显示这批知识精英的眼界开阔。其实韦利津津有味的谈题,往往是《本草纲目》中的某种茶,或是敦煌手卷某歌谣提到的农具,在沙龙里,这些题目当然不可能成热门。我在伯克利加州大学的导师白之先生,读过韦利的讲习班。鄙人也可以高攀为布鲁姆斯伯里的隔代弟子。

韦利的生性,连作教师都不适合。他是东方学院的“名誉讲席”,只给研究生和教师开讲习班。但是这些讲习班经常冷场,参加者不知道提什么问题,才不至于浪费大学者的时间,而大学者也不知道学生想了解什么。的确韦利只适合与大英博物馆的收藏终生相守,他是个书斋学者。

而布鲁姆斯伯里的人物,大都拒绝做书呆子。我们可以说他们是现代知识分子的典型:在各自的专业上是权威,但是高谈阔论的却是与本行不太沾边的任何“大题目”。赛以德说真正知识分子应当是“业余”的,这些人物,聚谈终夜言不及义,够得上这个标准。

只传一世

布鲁姆斯伯里人物对性事和友谊的非凡态度,本来似乎可以代代相传,结果布鲁姆斯伯里的做派,在后辈身上一个个搞砸。范奈莎的长子朱利安.贝尔,不愧布鲁姆斯伯里王子:才气横溢,风流倜傥,对父母辈的生活方式很感骄傲。1935年秋天应聘到武汉大学做英国文学教授。政治学家姨父伦纳德支持他的选择,说中国将是革命力量的中心。临行前伦敦要为他饯行的朋友多得顾不过来。但是到武汉不久,朱利安就热恋上比他大八岁的凌叔华。按父母辈传统来看,爱情就是爱情,不敢爱有夫之妇,反而是道德懦弱。

朱利安在爱情上左右支拙,焦头烂额,就约了他的英语班上得意门生叶君健,一起沿着红军第四方面军的长征路径走川北,试图做他的中国革命之梦。朱利安激赏马尔罗的《人的境遇》,真以为西方人在中国革命中扮演重要角色。但是三十年代中期,他的确面临一个两难之境:法西斯主义的猖獗,使他觉得不能再固守老一辈的反战立场,而布鲁姆斯伯里的孤傲自由精神,使他不能忍受大众化的爱国主义。因此,他只能到国外参加反法西斯战争。果然,不久后他如愿以生命酬理想,死于西班牙内战。叶君健在1944年,受命到英国任“鼓动员”(Agitator)。这个职务名称奇怪,任务倒也清楚。朱利安的这些长辈友人,还是给了他不少帮助。

另一个得到布鲁姆斯伯里帮助的是作为大公报记者来英的肖乾。诺曼底登陆前,肖乾忙中偷闲,在剑桥读研究生,写《英国心理派小说》论文。当时弗吉尼亚刚自沉去世不久,伦纳德让肖乾来家中阅读弗吉尼亚的手稿和日记。可能肖乾是全世界第一个读到伍尔夫信件日记的人。这些珍贵材料,与布鲁姆斯伯里主要人物的信件日记,一直藏于剑桥大学档案库,八十年代后陆续整理出版面世,依然还有很多宝藏,例如朱利安在中国时与范奈莎亲密的通信,等着好事者去发掘。

不过中国人与布鲁姆斯伯里的姻缘,还会与布鲁姆斯伯里神话一起延续下去。在查尔斯顿纪念馆,看到不少中国工艺品。我们不知道是中国文化人来英酬酢的赠礼,还是朱利安从中国寄回给母亲的工艺品。但是我们见到的肯定不是全部,朱利安在武汉大学教书,月薪五百大洋,他说一辈子从来没有如此富裕,靠凌叔华指引,把钱都花在买中国工艺美术品寄回英国,孝顺母亲。朱利安在北京中造访“东方马梯斯”齐白石,当场买画寄回给母亲,现在已不知去向。

谁算新月派?

中国“新月社”,名字据说来自泰戈尔《新月集》,其结社活动显然以布鲁姆斯伯里为模式:团聚包括诗人作家批评家、美术家、科学家,银行家,政治家,甚至军人等一时之选,往往以女主人沙龙为聚会地点。也出杂志,办书店。

可以看到:“布鲁姆斯伯里集团”与“新月社”有许多相似之处:都是以文会友的松散集合。只是布鲁姆斯伯里美术家为多,新月社以诗人作家批评家为中心(胡适,闻一多,陈源,饶孟侃,梁实秋,沈从文,凌叔华,朱湘,卞之琳,陈梦家等),团聚包括科学家(翁文灏,李四光,梁思成),政治家(张君迈,罗隆基),人类学家(潘光旦),经济学家(张奚若),甚至军人(王赓,蒋百里)等,聚会形式也是沙龙:开始是徐志摩家,后是闻一多家,最后是林徽因家。

有的文学史家考证谨慎,认为“现代评论派”与“新月派”,成员有重复,却不是一个派别,实际上1923年的新月社,与1925年的新月社,与1927年至1932年在上海的新月派(即新月书店作者群)成员也很不相同,细考何人真正属于新月派,实际上不可能。但是,在《新月》上发表诗的,为《现代评论》写稿的,参加林徽音或闻一多沙龙的,被陈梦家编入《新月诗选》的人,基本上都是徐志摩的个人朋友。所以我仿照布鲁姆斯伯里派,提出一个或许比较可行的历史清理办法:徐志摩与谁交往,谁就是新月派。例如当时的北大学生卞之琳,从来未能参加新月派的聚会,只是因为徐志摩偶然看到他的几首诗,青睐有加,飞到上海时亲手交给新月出版社。哪怕回京途中徐不幸坠亡,哪怕卞之琳与徐志摩只见过一面,陈梦家编《新月诗选》就必须有这位青年加盟。

本世纪初中国文化人留学英国,都是学生,与当时英国文化精英的接触很有限。徐志摩却是一个例外:这位二十多岁的学子,在无论哪国的名流面前,从无自卑感。我在英国翻阅旧籍,不可免经常遇到徐志摩的影子。据说韦利请教过徐志摩某首中国诗的翻译,徐志摩也与弗莱讨论过青铜艺术,弗莱送给徐志摩一幅自己的画。徐志摩在1931年那次致命的南行前,把日记文件等托交凌叔华保管,同时把弗莱这幅画转送给凌叔华。1946年凌叔华到英国,见到范奈莎,给她看这幅画,范奈莎一看已故旧友之作,辗转反复又回旧土,触景生情,不能自已。后来荷加斯出版社出版了凌叔华的英文小说《古韵》(Ancient Melodies)。

弗莱是布鲁姆斯伯里诸人中,对中国文物最感兴趣的人。他是画家,但更是美学家。弗莱是范奈莎的一度情人终身师友,在布鲁姆斯伯里的形成上也是个关键人物:罗素,狄金森等剑桥“前辈”,就是经由弗莱进入布鲁姆斯伯里的圈子。弗莱努力推崇的,除了法国后印象主义,就是中国的青铜艺术了。他参与大英博物馆东方部比尼翁主持的中国艺术研究项目,他的论文,是西方讨论中国青铜艺术最早的文字。1934年弗莱去世前,在母校剑桥讲授美术史,中国青铜器是他热中的题目,备课时间远远超出教课需要。他说“真希望能把整个学期全部用来讲中国艺术,我心中对周代青铜器有宗教般的敬畏:铸匠与他的妻子,在关键时刻,会不惜双双跳进熔炉,取得完美的阴阳配合”。这恐怕是徐志摩讲出来能打动洋人心弦的好故事。

唯一者徐志摩

我没能判别清楚的是:徐志摩与布鲁姆斯伯里人物的相知程度,是否已经能算圈里人。这个题目,似乎不值得深究,但是在英国文化史上,算不算一个“布鲁姆斯伯里派”,出入大矣。

徐志摩认为美国文化人太浅薄,从美国哥伦比亚大学转到英国。他希望到剑桥师从罗素学哲学。不巧罗素刚与剑桥校方闹翻,徐志摩就在伦敦经济学院就读。另一说是他与金岳霖,张奚若在纽约听到拉斯基演讲,大为倾倒,三人联袂来英,学习英国的社会主义政治理论。当时英国自由主义者大量转入工党,费边社会主义正时兴当令,而布鲁姆斯伯里的政治立场,一直接近费边社会主义。弗吉尼亚.伍尔夫1928年日记中发牢骚说,丈夫伦纳德身边老有一些中国学生(可惜她没有记下名字),求教合作社运动之类的问题。这批伦敦经济学院信奉“社会主义”的中国学生,到中国却成为思想颇为简单的西化派。英国的左翼激进立场,到中国就很有可能成为保守主义,这是国际文化交流史上一个难以逃脱的怪圈。

在伦敦如鱼得水的徐志摩,1921年终于因失恋加离婚而颓唐。他又想重温剑桥求学梦。当时狄金森已从剑桥国王学院院长退休,但是说话尚管用,就让徐志摩到剑桥做旁听生。狄金森是个有名的“爱中国者”,一战后,曾应国联之委托考察印度、日本、中国的政治前途,他的报告对中国的前程包最大希望。他在家中常穿一身辛亥后容易买到的品戴花翎满清官服。对中国学生,几乎有求必应。华东师大陈子善教授考证发现,徐志摩有题诗赠狄金森。

三十年代,布鲁姆斯伯里的集会地点移到范奈莎在乡下的居处“查尔斯顿农庄”。1937年朱利安战死于西班牙,对范奈莎打击太大,布鲁姆斯伯里集团的集会渐渐终止。伍尔夫1941年自杀,应当说是这个社团的最后终结;徐志摩死于飞机失事,也就是新月派的实际终结。

的确这两个“派别”有太多的相似点,因此除了文学史的接触研究,还应当做平行研究:两个完全不同的社会中,在完全不同的政治局势包围下,怎么会出现组成方式,审美立场都非常相似的团体?难道“美学现代性”是每个民族现代化进程中必然要走过的路标?

文章版权持有者:© 赵毅衡。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 赵毅衡

赵毅衡,符号学-叙述学教授。南京大学学士,中国社会科学院硕士,伯克利加州大学博士。1988年起任教于英国伦敦大学;2005年回中国担任四川大学教授,2008年创立符号学-传媒学研究所。主要著作有:《远游的诗神》1983、《新批评》(1984)、《文学符号学》(1990)、《当说者被说的时候》(1994)、《The Uneasy Narrator》(1994)、《礼教下延之后》(1997)、《Toward a Modern Zen Theatre》(2000)、《符号学:原理与推演》(2011)、《广义叙述学》(2013)、《哲学符号学》(2017)。他的散文集有《有个半岛叫欧洲》(2007)、《趣味符号学》(2015)、诗话集《断无不可解之理》(2016);文学翻译主要有《美国现代诗选》(1984)等。部分作品集合于六卷本《赵毅衡文集》(2013)。