勃朗特姐妹在中国的译介和接纳

本文讲述勃朗特姐妹在中国的故事。从1925年出版《简·爱》(Jane Eyre)中译本开始,她们的文学瑰宝在中华大地经历兴衰起伏,如今则被中国读者阅读、研究和喜爱,视同己出。

2009年6月,根据夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的小说《简·爱》改编的话剧在新落成的北京国家大剧院首演。这位年轻的家庭教师争取独立和尊严的艰辛历程把很多观众感动得落泪。采访中,主演陈数说她14岁时读过这本小说,当时在上舞蹈学校,并从这个叛逆儿童的身上看到了自己的影子——因为得不到关爱和尊重,所以痛苦和眼泪只能自己默默吞下。如果说,在彩排和表演时,陈数的内心深处隐伏着简·爱的魂魄,那么大概还有无数中国读者认识她、听过她数十年来被一再讲述的故事——自从二十世纪初勃朗特三姐妹被引介到中国开始。

勃朗特姐妹作品的最早译本

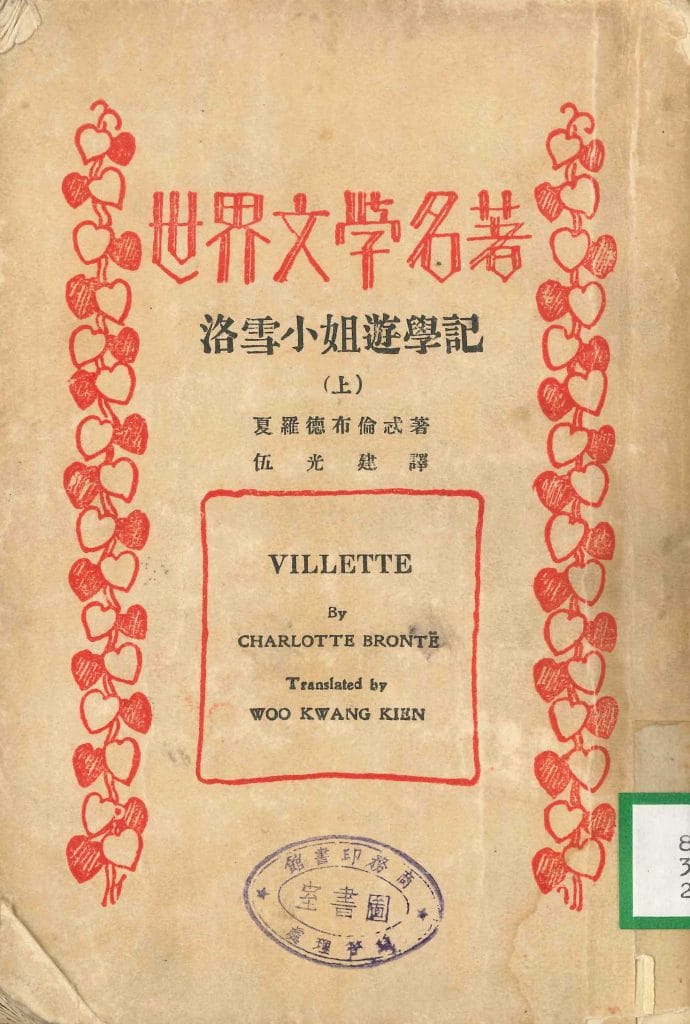

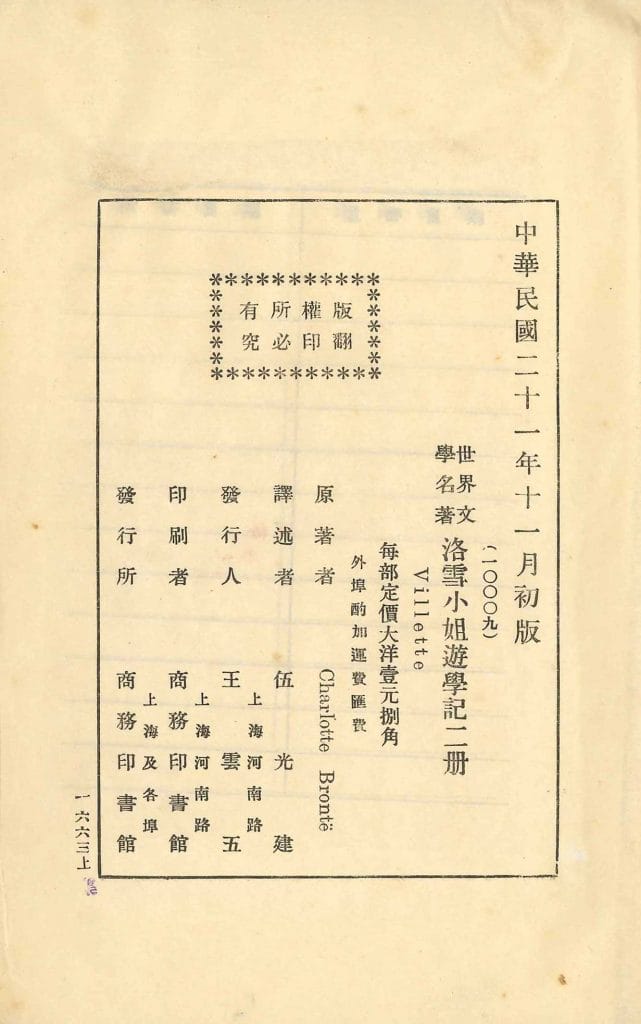

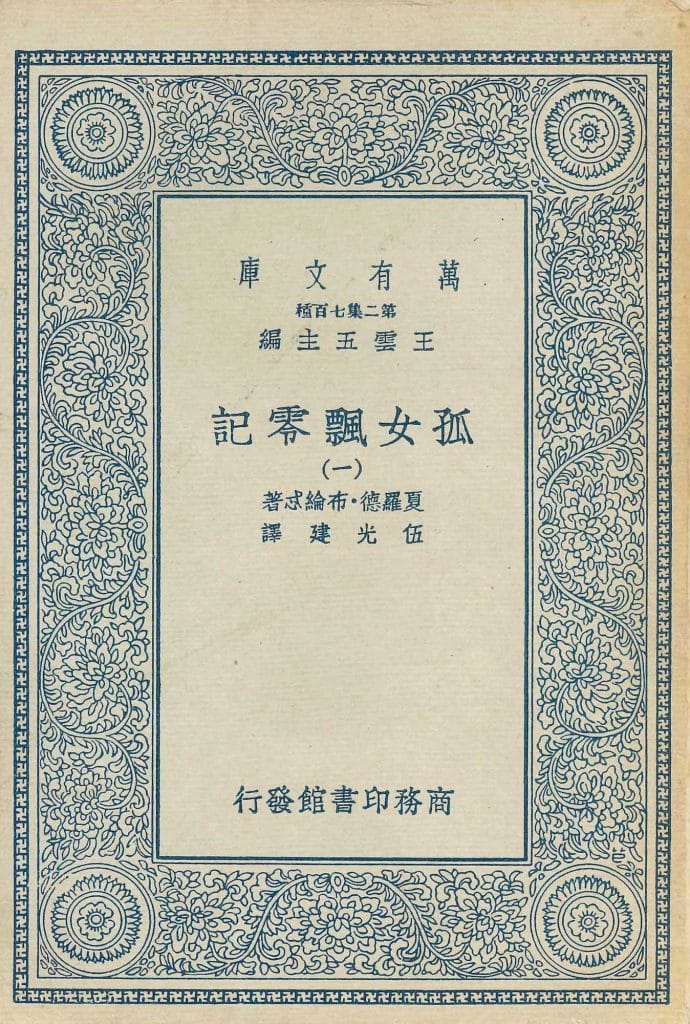

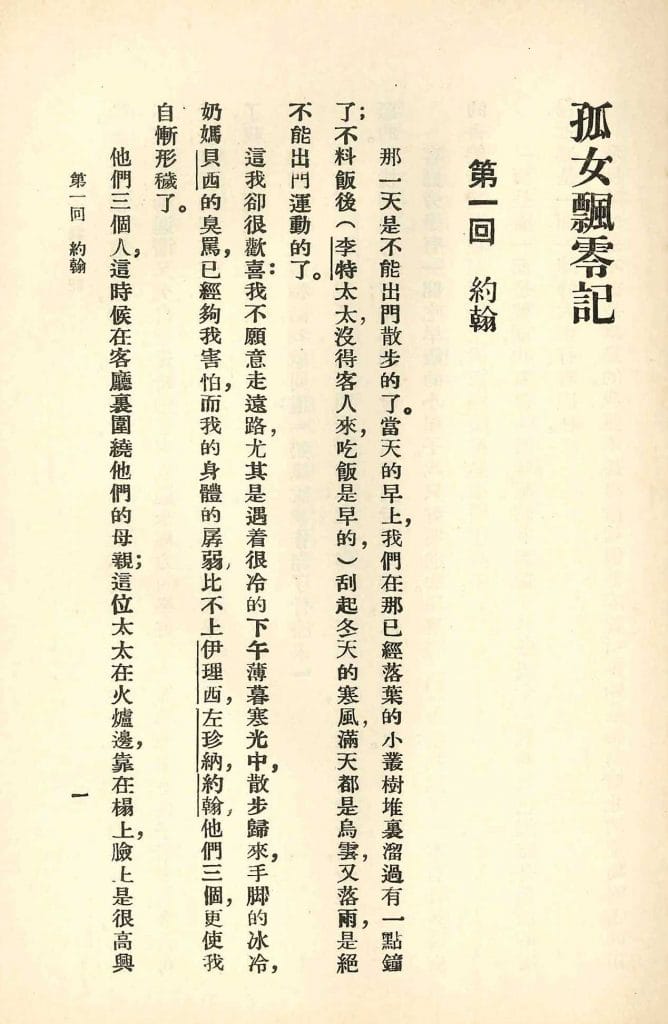

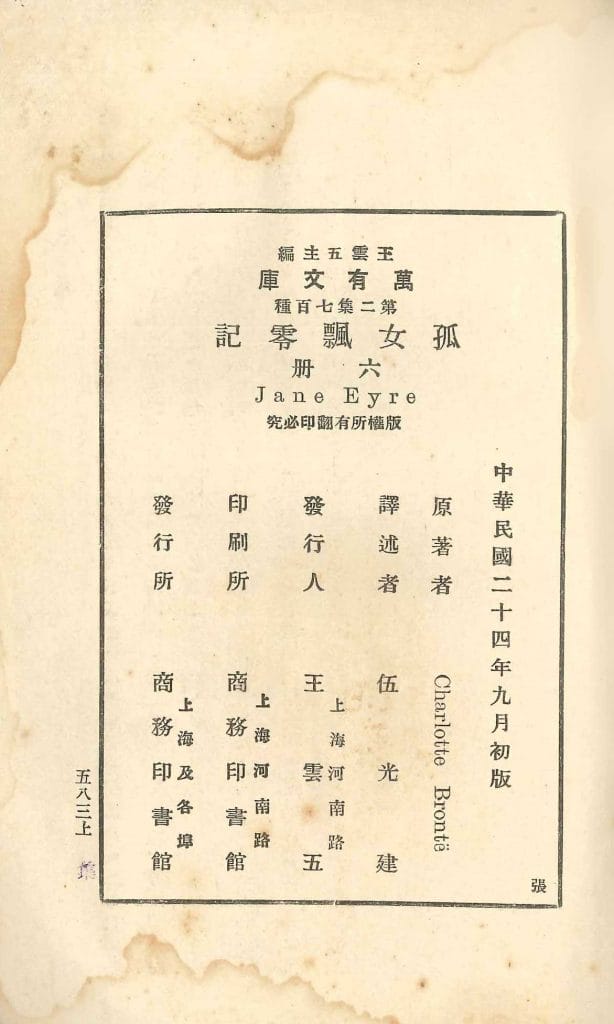

勃朗特姐妹作品最早的中译本是《简·爱》的节译《重光记》,出版于1925年的上海,译者是当红鸳鸯蝴蝶派小说家周瘦鹃(1895-1968)。他精选内容并改编,把小说节选成一段单纯的爱情故事。第一个勃朗特姐妹作品的全文译本是艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)的《狭路冤家》(Wuthering Heights),由伍光健于1930年译成,随后他又在1932年译出《洛雪小姐游学记》(Villette),在1935年发表了《简·爱》节译本《孤女飘零记》。在译者序中,伍表示翻译这篇小说,是因为“此书于描写女子爱情之中,同时并写其富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈气概,为女子立最高人格。”

伍光健的《简·爱》节译本问世不到一年,李霁野译成的全本旋即登场。他的翻译采用其老师鲁迅提倡的直译法。《简·爱》这一中文译名出自李的手,其高明之处在于意境上吻合小说的悲伤和精神,发音也和英文不谋而合——当然,简和罗切斯特的爱情被阶级、性别和其他陈杂的枝蔓所纠缠,与“简单”毫无瓜葛。

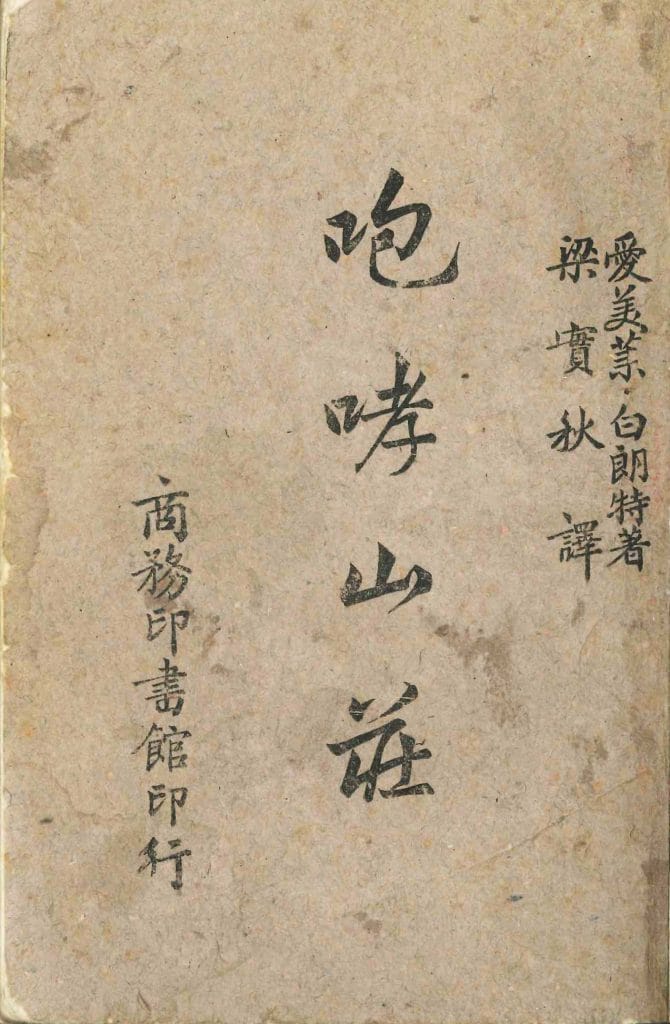

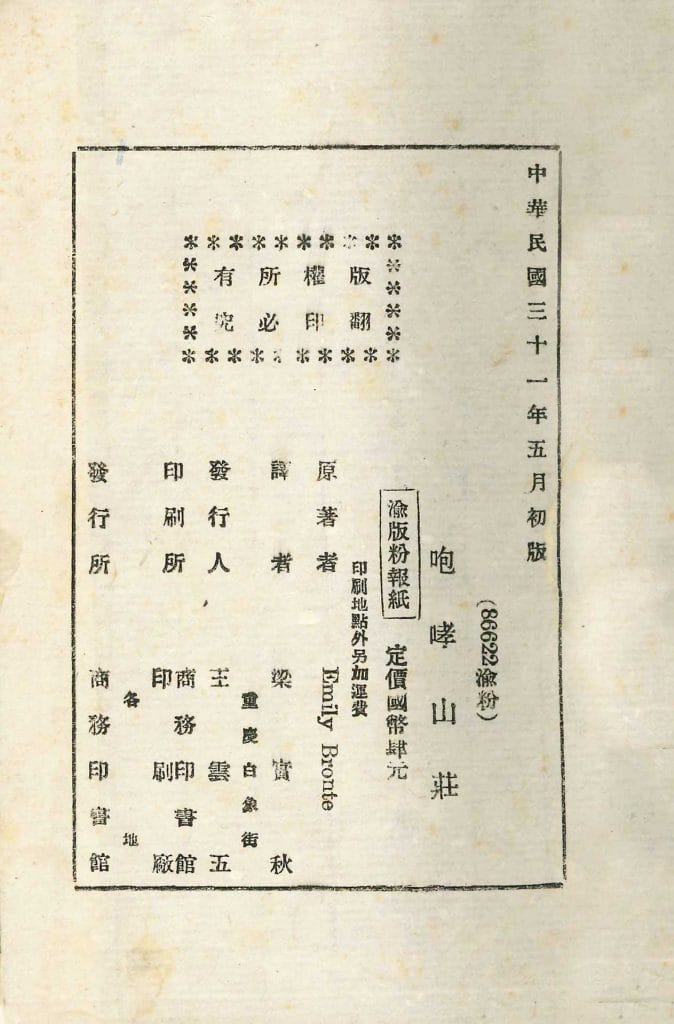

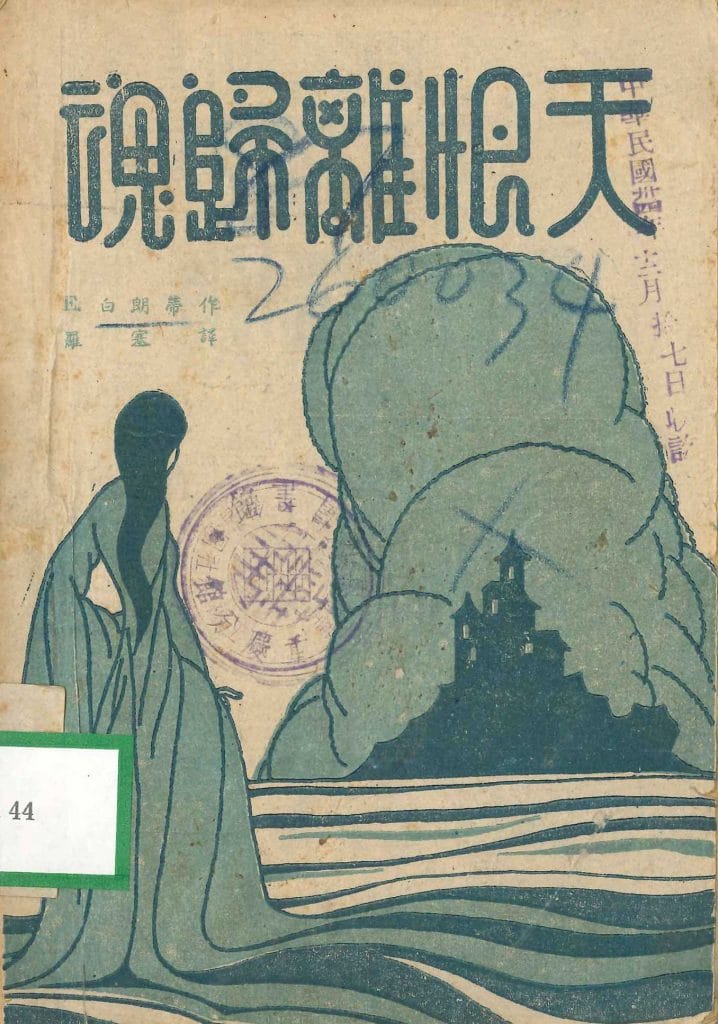

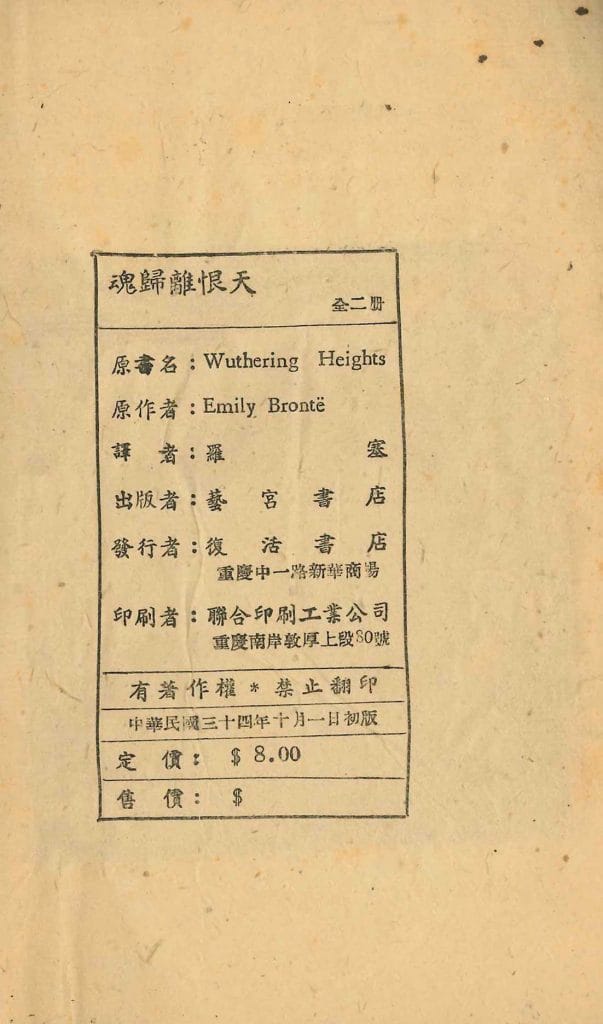

伍光健于1930年翻译的《狭路冤家》为另三个重要全译本铺平道路。这三个版本书名各异,分别着眼于原著的音、意和神:梁实秋1942年译的《咆哮山庄》、罗塞1945年译的《魂归离恨天》和杨苡1955年译的《呼啸山庄》。杨苡的译本以精妙的文学译法脱颖而出,该书名也成为后来的译本默认的中译名。

《简·爱》和阶级意识

1917年,一份进步女性杂志上刊登了一篇关于英美女性小说家的文章,尽管篇幅简短,却是首次为中国读者介绍勃朗特三姐妹。一本于1927年出版的当代欧美小说史盛赞“女作家第一可数的”,是夏洛蒂.勃朗特。但五四运动(1919)的重要人物茅盾对这股热潮并不以为然。在一场翻译什么外国文学、如何翻译的激辩中,作为论战一方,茅盾坚定地认为,在“尚未有成熟的‘人的文学’之邦,像现在的我国,翻译尤为重要;否则,将以何者疗救灵魂的贫乏、修补人性的缺陷呢?”(《小说月报》改版一周年回顾文章)对茅盾等人而言,这部讲述家庭教师(作为受压迫和剥削阶级的一员)的故事,对爱国救亡和文化启蒙的迫切使命并没有足够的帮助。中国当时急需的,是充满魄力和号召力的人物,就像易卜生(Henrik Ibsen)笔下的娜拉,当看透小资产阶级生活完美表象下的真相,她有勇气摔门而出。

我们可以想像的是,从1949年到七十年代,沉浸于“小资产阶级”情调且缺乏阶级意识的《简·爱》和《呼啸山庄》不会很受待见。

但1975年发生过一桩轶事。某日,一道特快邮递把1970年电视电影版《简·爱》(由苏珊娜·约克和乔治·C·斯科特主演)的拷贝从北京中影公司送到上海电影译制厂,文件袋上写的不是片名,而是一串编号。厂长陈叙一,当时还带着“修正主义文艺路线黑干将”和“封建资产阶级”的帽子,受命加急译制并完全保密。他选中李梓和邱岳峰主配。李曾在1943年好莱坞改编影片(由琼·方丹和奥森·韦尔斯主演)中为简·爱配音,邱则有“历史反革命”罪,要以他充满磁性的烟嗓演绎罗切斯特。当时受尽诽谤的周恩来总理在电报中称,译制这部内参片“是为无产阶级司令部研究国际阶级斗争新动向时做参考”。但直到1979年夏天,这部电视电影译制片才公开上映。观众反响剧烈,《中国青年报》、《新华日报》和《光明日报》等全国各家新闻报纸也给予热情洋溢的报道。

文革后的接纳程度

朱虹,一位中国社会科学院的著名学者,在文革后写成第一篇关于勃朗特姐妹的学术论文。朱虹指出,长期以来,夏洛蒂·勃朗特的小说因其“资产阶级个人主义”色彩、并缺乏对资本主义社会现实的批判和揭露,而未得到充分的认可。但朱虹承认,就以“反映和揭露资产阶级现实”的标准来看,勃朗特的这篇小说也不乏成就。[1] 简·爱的母亲嫁给穷牧师而被赶出家门;罗切斯特为财产被蒙骗而与有精神疾病的女性结婚;幼年简·爱在洛伍德饱受折磨;罗切斯特和简·爱都继承到来自英帝国殖民地西印度群岛的天降横财,这些林林总总的细节和背景,一并对资产阶级社会的冷酷无情、慈善机关的腐朽、上层男性的伪善加以实实在在的批判。但小说的解放力量和真正价值,还是关于简一生的故事。这是整本书的灵魂,通过她的一生,夏洛特早在易卜生的《玩偶之家》(A Doll’s House)之前,就酣畅淋漓地发出女性抗议的最强音。

在流行文化和学术界的成功

自此以后,勃朗特三姐妹的文学瑰宝在中国的关注度日益高涨。在2011年10月的一次调查显示,当时共有一百六十七个版本的勃朗特著作在市,出自87位译者和88家出版社。其中有九十四个不同版本的《简·爱》,《雪莉》(Shirley)(也是夏洛蒂的作品)有一种版本,而《呼啸山庄》有六十六个版本,三姐妹中最小的安妮所作的《安格尼斯·格雷》(Agnes Grey)则有一个版本,勃朗特三姐妹合集(《简·爱》、《呼啸山庄》和《安格尼斯·格雷》)为另外一个版本,夏洛蒂和艾米莉传记各一种、学术专著各占一个版本。

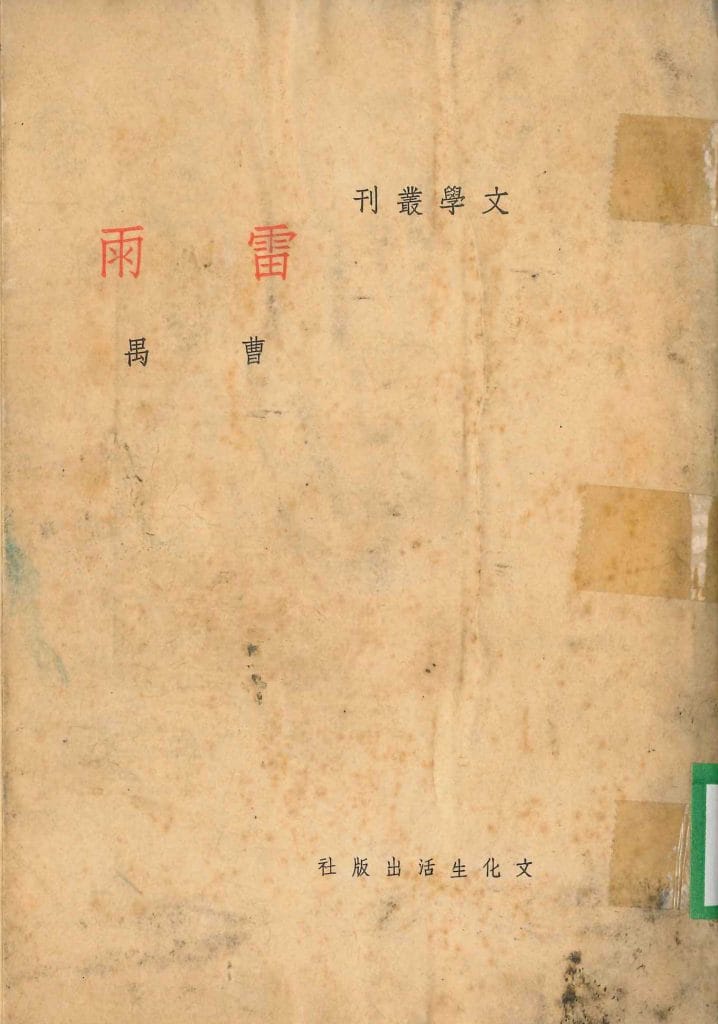

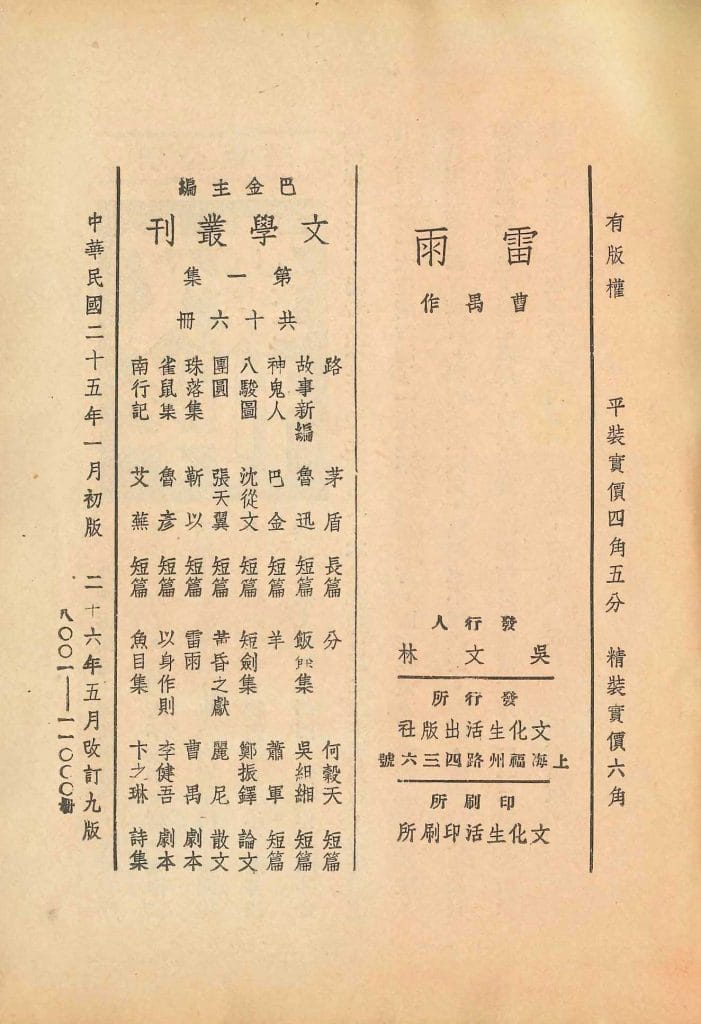

同时,数百篇研究勃朗特三姐妹的论文登上各种学术期刊。从角色分析到宗教、神话、风格和意象(如《简·爱》中的月亮和火、《呼啸山庄》中的窗)研究。她们的小说被拿来同各种西方小说及中国作品比较,如《德伯家的苔丝》(Tess of the D’Urbervilles)、《安娜·卡列尼娜》(Anna Karenina)、《傲慢与偏见》(Pride and Prejudice)、《查泰莱夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover) 。例如,有一份研究对比《简·爱》中的“疯女人”伯莎和繁漪——曹禺二十世纪三十年代创作并首演的话剧《雷雨》中饱受压抑的周太太。有一些研究发现艾米莉的小说与张爱玲创作的剧本《魂归离恨天》存在引人入胜的互文性,而《魂归离恨天》也被标榜为中国的《呼啸山庄》。另一位被拿来和勃朗特三姐妹比较的中国作家是琼瑶,因为她的所有小说同样讲述了“至真至纯”的爱情。

在她们短暂坎坷的一生中,勃朗特三姐妹从未到过这片土地,也无缘感受这里的文化,然而如今,她们的作品被视如己出,被爱戴、被钻研、被注入热情。

“……心灵……一样丰富,心胸……一样充实”

本文开篇提到的2009年《简·爱》话剧大量使用现代表现技术(声光),让故事在“现在”(桑菲尔德庄园)、“过去”(舅妈家和洛伍德学校)和“未来”之间流畅展开。至2012年夏,这部受评论界好评的话剧已成功上演了七季,共计五十四场。2016年秋,《简·爱》又一次在北京国家大剧院盛大上演。想想看,哪怕只是一瞬间,假如夏洛蒂能坐在观众席前排,和挚爱的姐妹一起,见证她在十九世纪四十年代所虚构的故事,看看那位年轻女子活生生站上舞台,凭着她与男人“心灵一样丰富……心胸一样充实”,展开了争取尊重的人生,剧院座无虚席,观众凝神屏息,共同沉浸在美的海洋,感受人性的相通——假如夏洛蒂在场,不知她是否觉得,这个中文改编戏剧和原著有着一样丰富的“心灵”、一样充实的“心胸”?

文章翻译:黃毅翔

文章版权持有者:©️ Dr Shouhua Qi。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 祁寿华(Shouhua Qi)

祁寿华,扬州大学文学院讲座教授,美国西康州大学英语教授。祁教授近年以合编者及撰稿人的身份参与编写了学术著作《他世里的勃朗特姐妹》(The Bronte Sisters in Other Wor(l)ds),并著有专书《西方文学在中国及一个国族的翻译》(Western Literature in China and the Translation of a Nation,2012),两本学术专著均由帕尔格雷夫·麦克米兰(Palgrave Macmillan)出版。祁教授正在撰写一本新书,题为《为中国舞台改编西方经典》(Adapting Western Classics for the Chinese Stage),此书将在2018年由路特雷奇出版社出版。