拜伦勋爵:十九世纪的浪子

克拉拉·德拉蒙德(Clara Drummond),在本文解释了拜伦勋爵(Lord Byron)的政治活动、私生活、以及他对其他诗人的看法,是如何导致他获得“十九世纪的浪子”的名声的。

生活的宏伟目标就是“感知”——去感觉我们的存在——虽然这是痛苦的—— 然而正是这种“渴望的空虚”驱使着我们去“游戏”——去“战斗—— 去“旅行”——去奢求人能深切感受到的每一种追求;其主要吸引力,就是那种跟其所获成就形影不离的骚动。(1813年9月6日,拜伦勋爵写给他的未婚妻安娜贝拉·米尔班克的信。)

诗人乔治·戈登·拜伦(George Gordon Byron),也就是我们所说的拜伦勋爵,于1788年出生于伦敦。他毕生都在搜集各种“感知”,追求争议。比如,在剑桥上大学时,他养了一只驯化了的熊当宠物,并像狗一样地带着它散步。1816年,有谣言说,在他激烈的公开离婚官司期间,他跟他同父异母的姐姐有了性关系。对此说辞,他当众否认;但在私人信件中,他的态度却并不那么坚决。他对希腊自由运动、反抗“奥斯曼帝国”的“独立战争”的热烈支持也同样是一种“深切感受的追求”;这最终被证明是致命的。拜伦在希腊枕戈待旦时发了高烧,受了感染,并于1824年去世,终年三十六岁。

尽管拜伦在信里坦白说他对社交不感兴趣——“我出去社交,仅仅是为了寻找新的借口来独处。”——但他的猎获和作品却引人瞩目:他时而受崇拜,时而挨批评。1812年,他的关于一位年轻贵族游历的长篇叙事诗《哈罗德公子游记》(Childe Harold’s Pilgrimage)的第一部分出版了。之后,拜伦便声名远扬,成了时尚圈中的名人。拜伦从出生时就带有明显的先天腿部残疾,但他却有一张惊为天人的脸庞,同时他的身材也引人瞩目。他同时代的诗人塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge),在一封写于1816年4月10日的信中评论道,拜伦的脸颊是“这般英俊,那容颜是我所鲜见的”,“他的眼睛像太阳洞开的天门——是光明的化身、光明的使者。”众所周知,拜伦在世时,是极力保护自己的形象的,并指示他的出版商约翰·穆雷,销毁任何他不喜欢的雕版像。有一张获他赞许的肖像,是画家托马斯菲·律普思于1813年完成的。

肖像上,拜伦身着阿尔巴尼亚民族服装。拜伦认为,这套服装是“世界上最为荣耀的,”是他在1809年“地中海大旅行”时得到的。肖像表现了诗人的游历和冒险精神,也烘托了拜伦那张平静而忧郁的脸。拜伦是个有名的喜怒无常的人,时而合群,时而赌气。他是个脾气走极端的人,这既表现在他的秉性上,也表现在他的行为上。一次,拜伦坦诚地自我反省道:“我是如此地多变,交替地表现出各色各样的七情六欲,但是哪种情绪都不会长久——我是如此这般地把善和恶混于一身的人,以至于描述我,是件很难办到的事。”[1]

拜伦的政治活动

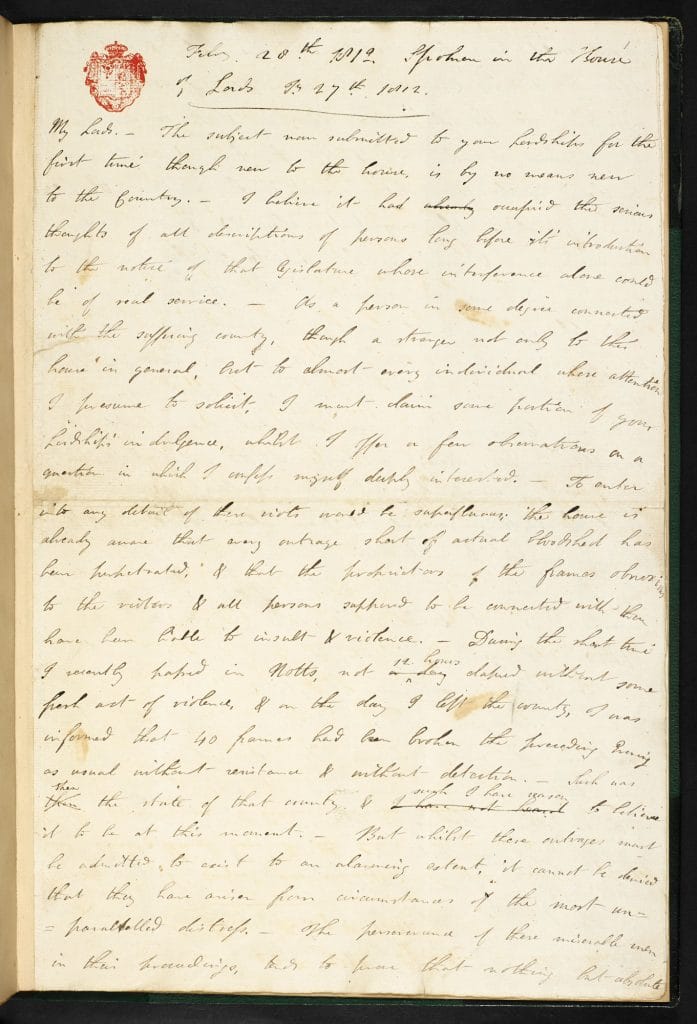

从小,拜伦就胸怀在议会谋职的愿望,而诗歌最初只是他排位第二的兴趣。基于出身英国贵族而承袭的特权,拜伦进入了英国国会上议院(House of Lords),并于1812年发表了他的首次讲演,来反对《织机法提案》(Frame Work Bill)。在该提案里,毁坏纺织业使用的机械织布机行为,可被定为死罪。

这项提案所引起的争议,在诺丁汉郡引发了骚乱。在那里,新织机的使用,造成了很多男工的失业,从而使他们陷入了饥饿和绝望的境遇。在这个历史性的演说里,拜伦哀叹,他的许多政坛同行,都把骚乱者看成没有教养的暴徒,没有意识到这些骚乱者所处的绝望境地:

正是这些暴徒,在您的田地和庄园里劳作,加入您的海军,应征您的陆军——使得您得以傲视全球。但是,他们也能够傲视您 ——在您忽略了他们、眼睁睁地看着灾难把他们赶向绝望的时候。您可以把这些人民叫做暴徒。可是别忘了,暴徒也常常能够诉说出人民的心声。[2]

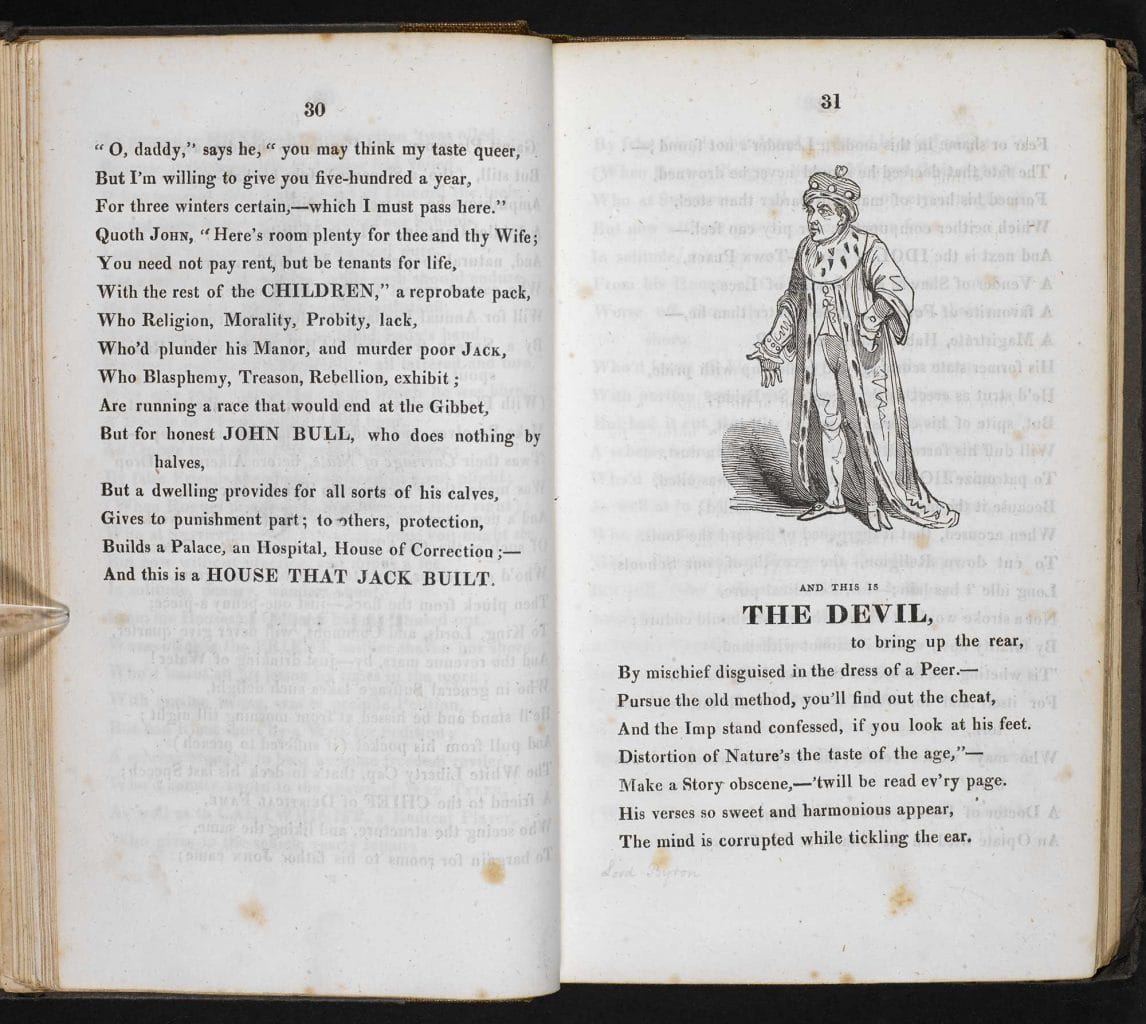

尽管拜伦反对该提案的演说既淋漓酣畅又富有激情,但是该提案还是获得了议会的通过。拜伦由此被看成为激进派,成了老保守势力的敌人。比如,1819年版的《多切斯特指南;或杰克盖的房子》(The Dorchester Guide; Or A House That Jack Built),这本反对激进派的小册子,把拜伦画成一个长有兽蹄的魔鬼,把这种看法表现得明明白白。这个匿名刊物警告说,人们的“头脑被拜伦甜美而和谐的”诗歌给腐蚀了。它又提醒大家去“看看拜伦的脚”——这里指的是拜伦的瘸腿——用来证明拜伦跟魔鬼之间的关联。

由于拜伦终生对自己的残疾一直十分敏感,因此这种指责听起来特别残忍。据说,拜伦拒绝跟他众多的情人在同一张床上过夜。这样,她们就没有机会看见他那只扭曲的脚了。

拜伦的爱情生活

“要是没有某个爱情目标,我就无法存在。”(拜伦勋爵1812年11月9日写给梅尔本子爵夫人的信。)

据拜伦自己说,他有过许多情人,大多数拜伦的传记作家也一致认为,拜伦跟男人和女人都有过性关系。卡罗琳·兰姆勋爵夫人,就是那位曾经在她的日记中,给拜伦贴了个著名的标签的那位女人,说拜伦是个“疯狂、浪荡、危险的知己”。 兰姆勋爵夫人在阅读了拜伦的《哈罗德公子游记》之后,坚决要求跟拜伦会面,并在1812年跟他有了一段短暂而激荡的私情。后来,拜伦觉得这段私情过于公开化和激荡了,所以就了结了它。于是兰姆就试图刺伤自己,并在一封信里给拜伦送去了她私处的一撮毛发,落款是“来自于你的野羚羊。”[3]

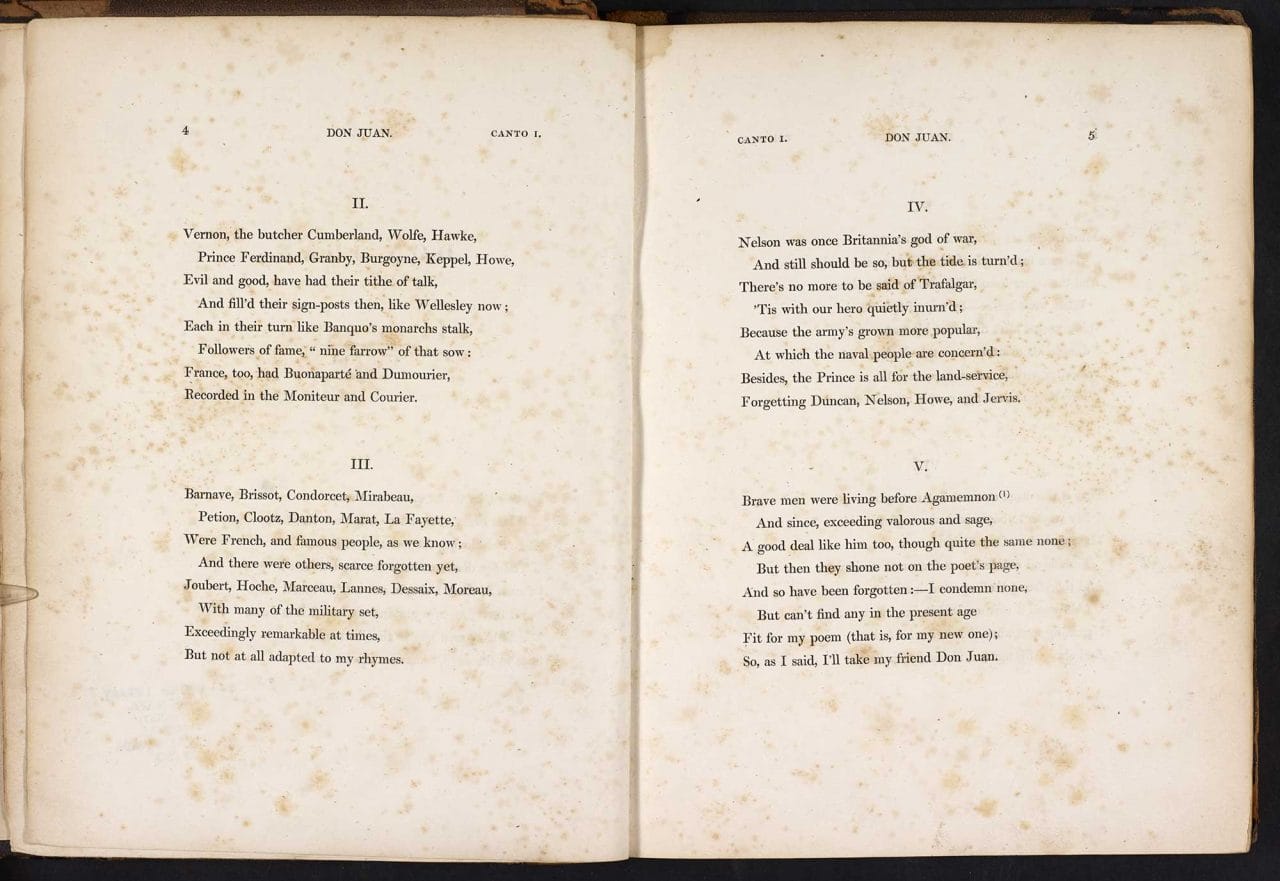

由《哈罗德公子游记》的出版而带来的名声,见证了拜伦随之而来的许许多多的爱情,而爱情和诗歌就毕生跟拜伦的生活交织在一起了。拜伦自称,他对诗歌最初的尝试是他十二岁那年,当时,他正迷恋他的一位小表姐。而《唐·璜》(Don Juan),那首他生命中最后六年里创作的史诗,那首至死也没完成的史诗,重塑了那位有众多情人的登徒子。关于《唐·璜》,拜伦给一位朋友写道:“这首诗也许很下流。但是,难道诗里的英文不是很好吗?[……] 是不是随便什么人都能写得出来呢?谁没在这个世界上活过一回呢?谁没在邮政马车里锤炼过自己的家伙呢?谁没在出租马车里、在威尼斯的贡多拉船上、在墙上、在朝廷的马车里,磨练过自己的工具呢? [4] 拜伦的最后岁月,见证了他对一位十五岁的希腊少年的情迷,可是少年却并没有回报他的情思。此后,拜伦就再也不是那位曾经风度翩翩、举世闻名的诗人了。拜伦发觉,那位少年对他的拒绝,对他脆弱的自我是个巨大的打击,他那个时期的诗歌也留下了佐证。拜伦三十六岁生日时写的诗,[5] 他的绝笔诗,归结道:“我的日子在黄叶里;爱情的花果逝去了。”

对拜伦作品的评论

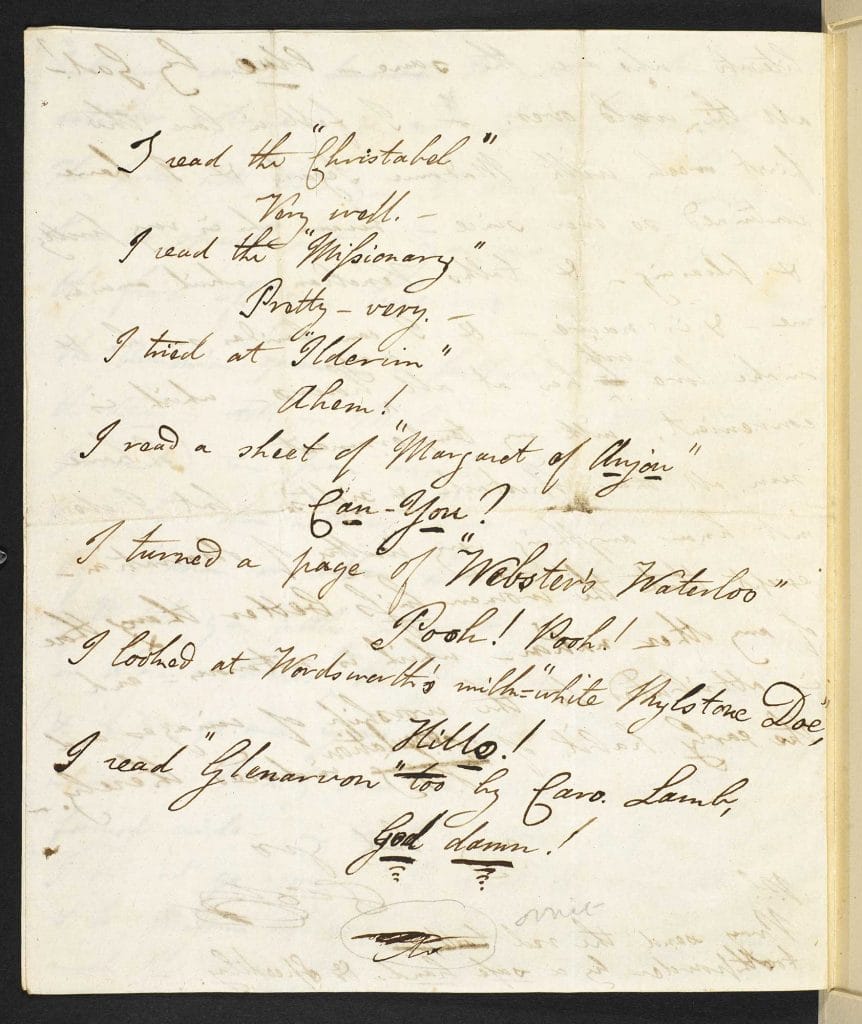

从他早期的出版物开始,拜伦就用谴责他同时代诗人作品的办法挑衅他们。在收到了一篇关于他早期出版的诗作的苛评之后,拜伦在1809年写下了讽刺诗《英格兰吟唱诗人和苏格兰评论家》(‘English Bards and Scotch Reviewers’)。在诗中,他把枪口瞄准了各种诗人,包括罗伯特·骚赛、华特·司各特(Walter Scott)、和威廉·华兹华斯——这位最末尾的诗人被拜伦用各种方法描写成只有“小聪明”,或者“无耻又愚蠢”。在一封1817年3月25日,给他的出版商约翰·穆雷的信里,他附上了一首妙趣横生的诗歌,评论了很多同时代文人的一些诗歌和小说:有柯勒律治的《美丽的基督徒》(Christabel);威廉·莱索·博尔斯的《传教士》(‘The Missionary’);玛格丽特·霍尔福特的《昂居的玛格丽特》(‘Margaret of Anjou’);以及最富娱乐性的、他的旧恋卡罗琳·兰姆写的小说《格兰纳温》(Glenarvon);这本小说是一幅略施薄纱的拜伦肖像。

我读了《美丽的基督徒》

非常酷。

我读了那《传教士》;

真是——极致。

我试读了《伊得瑞姆》;

啊呣!

我读了一张《昂居的玛格丽特》;

你呢?

我翻过了一页韦伯斯特的《滑铁卢》

噗!噗!

我看了华兹华绥乳白色的《瑞斯同的母鹿》

嗨啰!

我也读了《格兰纳温》,卡罗·兰姆所著,

见鬼去吧!

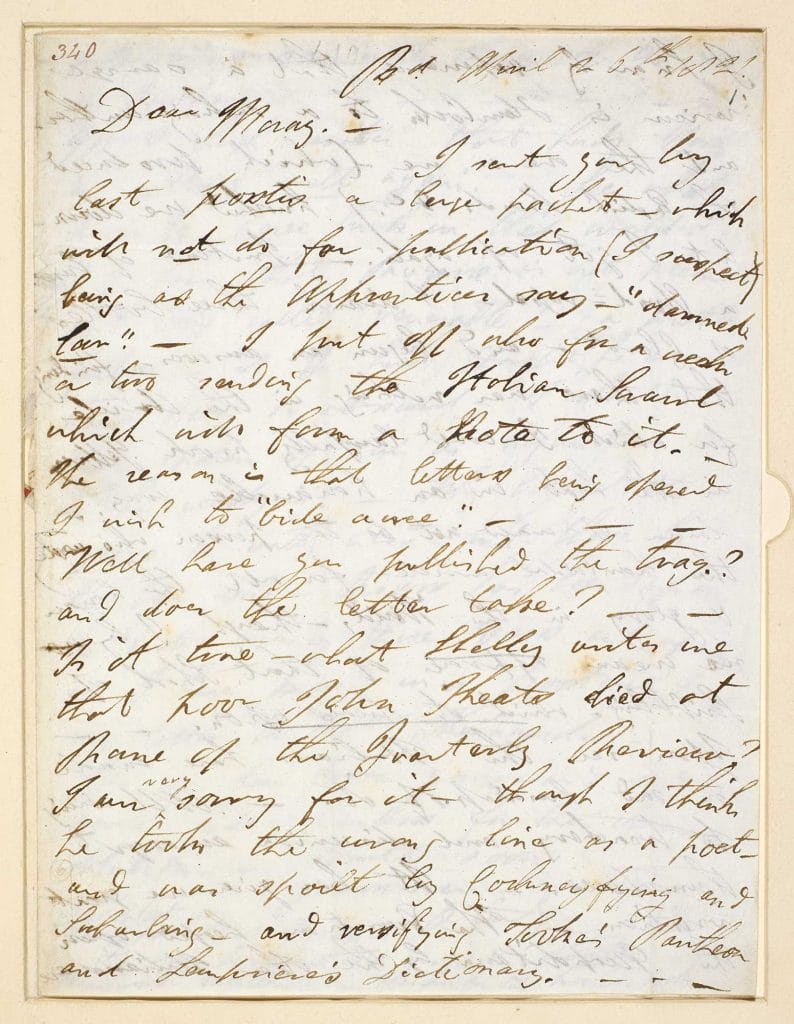

拜伦对他的诗人同行,约翰·济慈(John Keats)不屑一顾,这也是众所周知的。在给他的出版商穆雷的信中,凡是提到济慈的地方,拜伦就变着花样说“杰克·济慈,或者凯茨,或者什么乱七八糟的别的名字”。[6] 在提到济慈的作品时,拜伦说它是“某种意淫”。[7] 在一封1812年的信中,拜伦再次表达了他对济慈的诗歌的厌恶,虽然这次因济慈之死语气变得稍有缓和。据谣传,一个糟糕的诗评加速了济慈死亡。拜伦写道:“真的还是假的?雪莱写信给我说,那个可怜的约翰·济慈在罗马死于《文学评论季刊》的评论?我对此十分遗憾——虽然我认为,作为诗人来说,济慈走错了道。”[8]

信件的手稿显示,拜伦在“我对此遗憾”这一行字上面插入了“十分”一词;不管它的真实意义是什么,这个强调词肯定是反思后加上去的。

拜伦跟他同时代诗人关系的一个例外, 就是他跟诗人珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley)之间的亲密友谊。拜伦称赞雪莱的诗歌,雪莱也称赞拜伦的诗歌。在一封1812年写给“我亲爱的拜伦勋爵”的信中,雪莱写道:“非常感谢《唐·璜》……从未有人用英文写出过这样的作品,要是允许我冒险预言一下的话,将来也永远不会有。”

脚注

- Lady Marguerite Blessington, Conversations of Lord Byron, ed. by Ernest J. Lovell Jr. (Princeton: Princeton University Press, 1969), p.220.

- George Gordon Byron, The Works of Lord Byron including the suppressed poems complete in one volume (Paris, A. and W. Galignani, 1828), p.555.

- Leslie A Marchand, Byron: A Portrait (London: John Murray, 1971), p.130.

- London, British Library, Add MS 42093, 26 October 1819.

- 这首诗的完整标题为“On this Day I complete my Thirty-Sixth Year”。

- London, British Library, Ashley MS 5160, 4 November 1820.

- London, British Library, Ashley MS 5161, 9 November 1820.

- London, British Library, Ashley MS 4747, 26 April 1821.

文章翻译:蔡春

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 克拉拉·德拉蒙德(Clara Drummond)

克拉拉·德拉蒙德是一位独立策展人和作家,在比利时工作和居住。她拥有波士顿大学编辑学博士学位,曾担任纽约摩根图书馆和博物馆文学历史手稿部的策展人。她曾策划了和简·奥斯丁以及出现在艺术、文学及音乐中的动物有关的大型展览,她也曾发表过研究伊丽莎白·巴莱特·勃朗宁夫人(Elizabeth Barrett Browning)和古典文献著作翻译史方面的学术文章。目前,她正在撰写一部关于书信的题材及其文化历史方面的书。