查尔斯·狄更斯和维多利亚时代的圣诞晚宴

西蒙·卡洛(Simon Callow)就查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)关于圣诞晚宴的种种描写进行了深入探究,并对英国节日的佳肴传统追本溯源。

对查尔斯·狄更斯而言,圣诞节与饕餮大餐在根本上是紧密相关的。享用美食是对人间幸福喜乐的深刻表达,而狄更斯也相信节日正是为了宣扬这样的幸福而存在的。这个观念承袭了中世纪和异教的思想,一方面希望驱赶影响自然界的邪恶力量,另一方面通过储备粮食以防御迎面而来的寒冬。

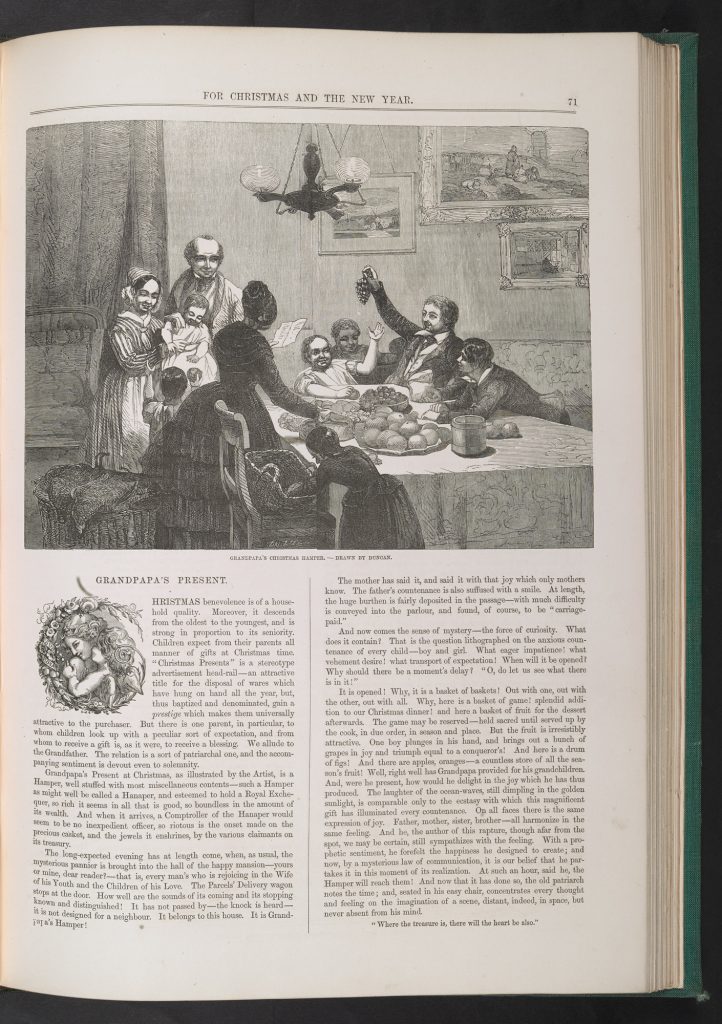

对狄更斯而言,人们围聚在饭桌前,对人情趣味的庆祝,彼此慷慨的分享,纵情恣意的奖赏(即使一年仅此一次),全部都是这顿圣诞晚餐的本质。狄更斯本身作为一个生活简朴的人,却拥有把粗茶淡饭描述得无比诱人的能力,这着实令人惊叹。但感官享受的背后往往蕴含着象征意义。准备大餐其实和享用美味一样为生活添趣。“聚会总是在乔治叔叔家举行的,”狄更斯在他第一篇圣诞节故事里这样写道:

不过大部分东西都是奶奶供给的,爷爷总是一路蹒跚着走到纽盖特市场买火鸡,满怀喜悦地雇了一个杂物工替他拎着火鸡跟在身后,总是在付了工钱之外还坚持要他祝贺“乔治婶婶圣诞快乐、新年幸福”,喝一杯酒作为酬劳。至于奶奶,在举行聚会的前三两天她变得非常神秘而守口如瓶,但是嘴还是不够紧,因此消息就漏了出来了,说她为每个女仆买了一顶饰有粉红色缎带的美丽的新帽子,还为年幼的子孙们买了各种书籍啦、削铅笔的小刀啦、铅笔盒啦;更甭提在乔治婶婶原先已向糕饼店定购的食品之外她还暗中加了好几种,诸如为晚宴再添一打碎肉馅饼,为孩子们定购一块很大的葡萄干蛋糕。

在圣诞节前夕,奶奶总是兴致勃勃的,在白天让所有孩子们做取出葡萄干的核等等的活儿,每年她总一定要乔治叔叔下厨房,脱去上衣,搅拌做布丁用的面粉和作料半小时左右,乔治叔叔好脾气地照办,孩子和仆人们见了高兴得大叫大嚷。[1]

克拉契一家(这是狄更斯《圣诞颂歌》(A Christmas Carol)中虽贫穷却努力工作的一家人)使出了浑身解数,好让自家可怜的食材也能做出一顿像样的大餐,最终他们成功完成了这项挑战,这也是全书中最动人的片段之一:

从来没有这样一只鹅。鲍伯说他不相信有谁烧过这样一只鹅。它的肥嫩和鲜美,庞大和便宜,成为普遍的赞美的话题。再加上苹果酱和土豆泥,对于全家来说,这是一顿充足的餐食;的确,正像克拉契太太眉飞色舞地说的那样(她审视着餐碟上一小块碎骨头),他们到底没有把它全部吃光呢!然而,每一个人都已经吃得饱饱的了,特别是那几位最幼小的克拉契,他们沉浸在洋苏叶和洋葱里,都弄到眉毛上啦!可是,现在,贝琳达小姐换过了餐盘,克拉契太太独自离开这间屋子——太激动了,不愿旁人看见——去把布丁拿起来,端进室内。

假定布丁没有蒸透可怎么办!假定把布丁翻出来的时候竟然裂开了可怎么办!假定他们正在吃鹅吃得乐呵呵的时候,竟然有那么一个人翻过后院的墙头,把布丁偷走了可怎么办!两位年幼的克拉契为此揣揣不安,脸色都发青了!各种各样的恐怖情况都被他们假定过了。哈喽!一大团蒸汽来了!布丁从铜锅里端出来了。带着一股像是洗衣日的气味!那时蒸布的气味。又带着一股像是并排开着一家饭馆和一家糕饼店加上再隔壁一家女工洗衣作坊的气味!那时布丁的气味。半分钟之内,克拉契太太进来了,脸色绯红,但是自豪地微笑着;她端着布丁,布丁好像一颗布满斑点的大炮弹,又硬又结实,在四分之一品脱的一半的一半的燃烧着的白兰地酒之中放着光彩,顶上插着圣诞节的冬青作为装饰。哦!了不起的布丁啊!鲍伯·克拉契说,而且是不动声色地说,他认为这是自从他们结婚以来,克拉契太太所取得的最伟大的成功。克拉契太太则说,既然现在心上的一块石头落了地,她可以坦白说自己曾经怀疑过面粉的分量是否适当。关于这只布丁,每个人都有话要说,然而没有一个人说,或者认为对于一个大家庭来说,这终究是一只小布丁。谁要是这样说或想,那完全是端异邪说。克拉契家的任何一个人连得暗示一下这类情况都会觉得脸红。[2]

鲍伯和玛莎·克拉契想方设法地规划从斯克鲁奇那儿领到的微薄薪水,以尽可能地让自家餐桌上出现每个英国家庭在圣诞节都期待吃到的那些食物,即使是简陋些但总归是聊胜于无。

鹅和火鸡

从伊丽莎白一世时代开始,鹅便成为了圣诞节的保留节目,尽管它是穷人们唯一能负担得起的奢侈品,这还是他们加入“鹅俱乐部”(Goose Club)并每周缴纳一笔钱才能获得的食物。当然有时人们甚至也会因此上当受骗。禁酒运动沉重地打击了酒水消费,目的在于将矛头直指这些鹅俱乐部。它们某种程度上等同于酒吧,总是引诱会员们把微薄的薪水花在这些罪恶的酒水。

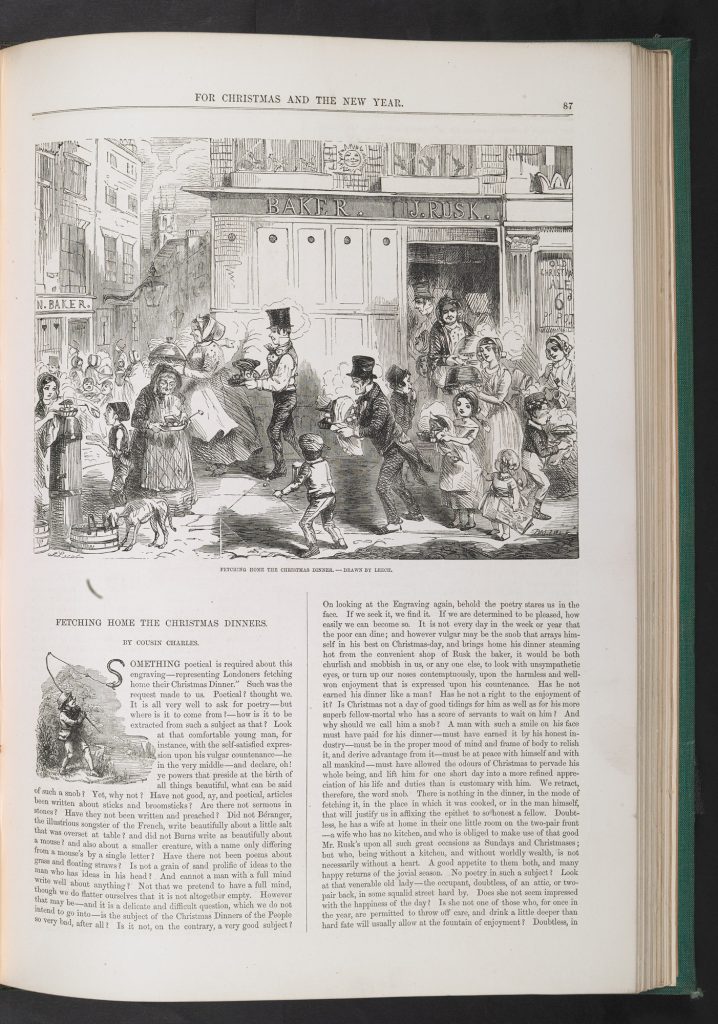

像克拉契家的做法那样,买到的鹅被送到面包店去烹制,毕竟极少工人阶级家庭有烤炉;只要付给面包师傅一点微小的报酬,在圣诞节那天他就会让烘炉一直烧着。克拉契家的孩子就是到这种面包店取回烤鹅的。十九世纪四十年代,多亏了从法国和德国进口大量的家禽肉类,自此以后鹅便越来越容易买到了。

自十六世纪征服南美洲中部的西班牙人将火鸡带入欧洲后,诺福克郡、萨福克郡、剑桥郡等地便开始对火鸡进行大规模养殖,圣诞节吃火鸡也由此变成了一项悠久的传统。 不过把火鸡运到大城市可算得上是一件大费周章的事。火鸡的脚会被钉上蹄铁、缠上破布或被涂抹上焦油,然后被赶着走好几个星期的路。之后,农场负责将它们宰杀,然后由马车花费三天左右的时间完成运送;随着铁路的发展,它们对于普通人而言愈发触手可及了。售卖家禽的商铺会在圣诞节营业,这就是为什么因自己性情彻底改变而兴奋不已的斯克鲁奇还能在圣诞节当天买到一只火鸡。不仅是克拉契家,许多家庭都会在火鸡上头吊一串用绳子串起来的香肠,这被称作“市政官的链子(alderman’s chain)”。

圣诞布丁和肉馅饼

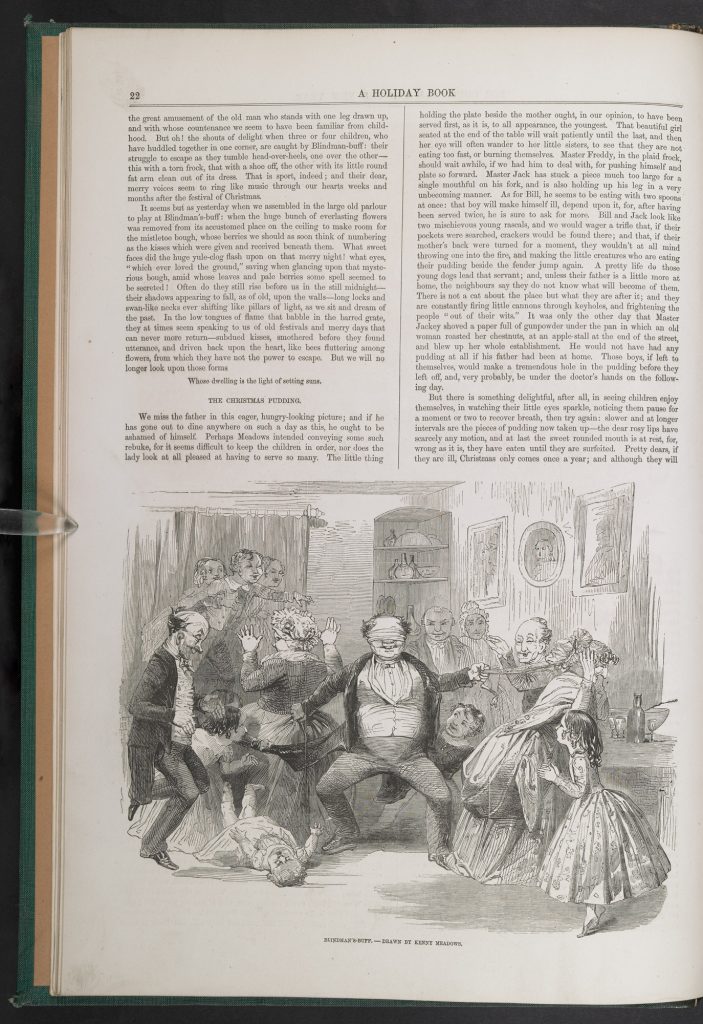

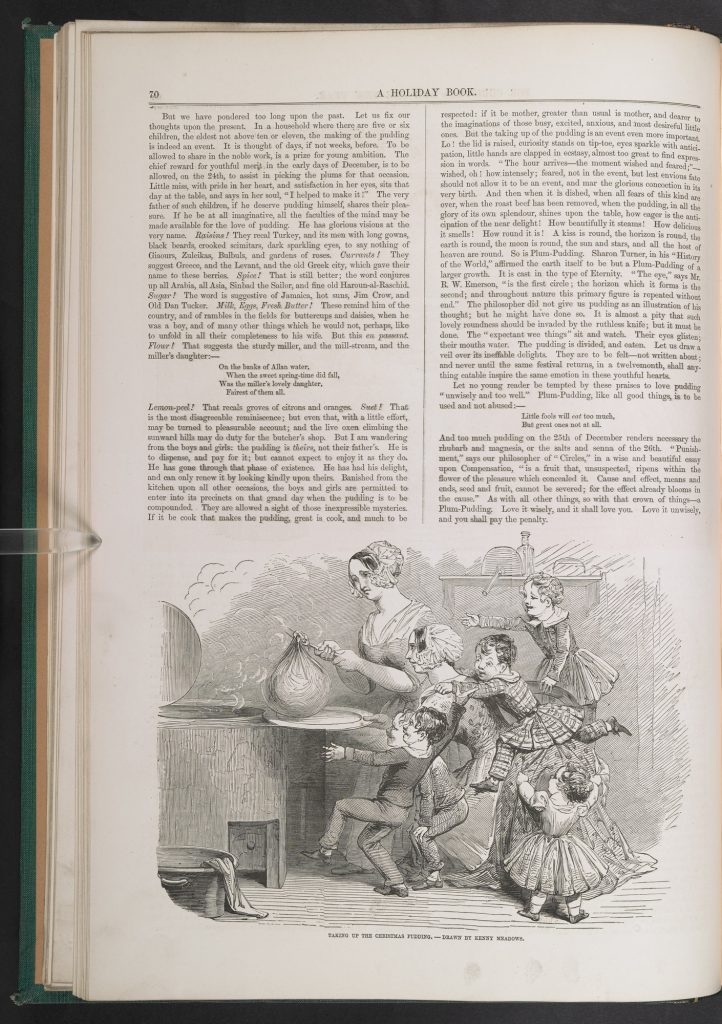

圣诞布丁不仅是克拉契家圣诞节的重头戏,它也出现在每家每户的圣诞菜单上,制作布丁也是节日期间的重头戏。1848年《伦敦新闻画报》(Illustrated London News)报道说“如果家里有五六个小孩,最年长的孩子还没过十岁或十一岁,那做布丁这事就的确是一件大事”:

大家提前好几天甚至几周前就开始惦记着做布丁。因为能被允许参与进这项伟大的工作可是对于积极进取的年轻人的奖赏……瞧瞧吧!盖子被掀起来的这一刻,孩子们好奇地踮起脚尖,眼里闪烁着期待,小手激动得使劲儿鼓掌,这场景简直美妙得难以用言语形容!这一时刻终于到来,这使人憧憬已久但不免喜忧参半的时刻多么令人沉醉!令人担忧的并非做布丁本身,而是担心因为命运的嫉妒而无法成功地做出布丁,或是担心有什么掺杂进那神圣的混合布丁糊里,让它在襁褓之中便彻底夭折。而当布丁被端上餐桌时,一切的担忧都在顷刻间烟消云散。等烤牛肉被撤下餐桌,闪烁着灿烂光辉的布丁在餐桌上闪亮登场, 众人是如此热切地盼着近在眼前的这份令人喜悦的圣诞布丁!它优美地冒着蒸汽!它闻起来如此诱人!它是多么地浑圆!吻是圆的、地平线是圆的、地球是圆的、月亮是圆的、太阳、群星、还有天上万象都是圆的!而梅子布丁也同样是圆的!

这份报纸甚至把英国人做布丁的高超技艺自豪地上升到爱国主义的高度:“法国人压根不知道怎么做梅子布丁,只不过他们中的一些天才朋友们在造型艺术上启发了英国人……梅子布丁象征着英国人的古迹、英国人的迷信、英国人的事业、英国人的慷慨,最重要的是——英国人的品味”。

人们几乎都把梅子布丁看作是一种奇迹发明。即使克拉契家的布丁是盛在黄铜洗衣盆里烤制的,大伙儿仍兴奋地围着刚出炉的布丁:

哈喽!一大团蒸汽来了!布丁从铜锅里端出来了。带着一股像是洗衣日的气味!那时蒸布的气味。又带着一股像是并排开着一家饭馆和一家糕饼店加上再隔壁一家女工洗衣作坊的气味!那时布丁的气味。半分钟之内,克拉契太太进来了,脸色绯红,但是自豪地微笑着;她端着布丁,布丁好像一颗布满斑点的大炮弹,又硬又结实,在四分之一品脱的一半的一半的燃烧着的白兰地酒之中放着光彩,顶上插着圣诞节的冬青作为装饰。

哦!了不起的布丁啊!鲍伯·克拉契说,而且是不动声色地说,他认为这是自从他们结婚以来,克拉契太太所取得的最伟大的成功。克拉契太太则说,既然现在心上的一块石头落了地,她可以坦白说自己曾经怀疑过面粉的分量是否适当。关于这只布丁,每个人都有话要说,然而没有一个人说,或者认为对于一个大家庭来说,这终究是一只小布丁。谁要是这样说或想,那完全是端异邪说。克拉契家的任何一个人连得暗示一下这类情况都会觉得脸红。[3]

而在《博兹特写集》(Sketches by Boz)前期文字对圣诞晚餐的描述里,也同样洋溢着不亚于此的激动:

最后,一个矮胖的仆人端着一只巨大的布丁,摇摇摆摆地走进屋来,补丁上面插着一小枝冬青,孩子们大笑大嚷,胖乎乎的小手拍将起来,短短的胖腿踢呀踢的,只有当小客人们见到把点燃了的白兰地酒浇入碎肉馅饼的惊人技艺在表演时的热烈鼓掌才比得上那股高兴劲儿。接着端来的是点心!——还有葡萄酒![4]

与本身用肉丝做成的肉馅饼类似,梅子布丁里面原含有煮熟的牛羊肉,它实际上是小麦粥(frumenty,一种盛行于中世纪欧洲的浓稠小麦糊)的一种,只不过里面多加了葡萄干、醋栗、西梅、酒和各种香料。之所以叫梅子布丁,是因为圣诞布丁最早是用西梅干来做的,然后加入鸡蛋、面包碎、烈酒和麦芽酒来制作出制作出浓厚粘稠的口感便大功告成了。清教徒们当然禁止这种食物了——毕竟这里面的食材实在是太让人耽于享受了——直到乔治一世时期,才终于恢复了吃梅子布丁的习俗。教会颁布条令,要求人们在圣三一主日之后的第二十五个星期日里制作布丁,并且要用十三种食材来代表基督和他的十二门徒;每个家庭成员得挨个从东到西地搅拌一番,以此纪念圣经故事中的三智者和他们从东往西的朝圣之旅。传统肉馅饼的起源与耶稣诞生的马槽形象有关:馅饼是椭圆形的,里面包着一个面糊宝宝。按照传统说法,如果在圣诞节期间的十二天里每天都吃肉馅饼,那这十二天他都将过得很幸福,在某种意义上,这也是整个大餐的意义所在:人们在圣诞节期间尽兴享受,这样幸福就会持续一整年,直到下一年的到来。

热红酒

热红酒给人们一种唾手可得的幸福感。克拉契家的热红酒,和他们家圣诞大餐中的其他食物一样,也不大讲究:

这时候,鲍伯卷起袖口——可怜的人儿啊,好像那副袖口还有可能被弄得更为破旧似的——把杜松子酒和柠檬在一只大水罐里调制一种混合热饮料,他一下又一下地搅拌,再把它放到壁炉旁的铁架上去煨热。[5]

然而,就热红酒要发挥的作用来讲,这已经足够了:

终于这餐饭全部结束了,桌布清楚干净了,壁炉打扫过了,炉火生旺了。大水罐里的混合饮料大家尝过,并且被认为完美,苹果和橘子都放在桌子上,满满一铲于的栗子放在炉火上烤。于是克拉契全家人围在壁炉旁,鲍伯·克拉契把这叫作圆圈,意思是半个圆圈;在鲍伯·克拉契的手肘边放置着玻璃器皿的家庭陈列品:一对平底大酒杯,一只无柄牛奶蛋糊杯。不管怎么说,用这种东西盛放大水罐里倒出来的热饮料,并不下于用高脚纯金酒杯来盛。鲍伯喜笑颜开地倒出饮料,这时候,炉火上的栗于毕毕剥剥,喀啦喀啦爆个不停。于是鲍伯举杯祝酒说:“我亲爱的家人,祝你们大家圣诞节快乐。上帝保佑我们!”[6]

热红酒做成后不久,克拉契一家,或者说克拉契家的部分人多少带些不情愿地向斯克鲁奇祝酒。当斯克鲁奇改过自新后,想坐下来和鲍伯谈一谈他对鲍伯未来人生的规划时,他给鲍伯热了一些名叫吸烟主教(smoking bishop)的热红酒(这可比鲍伯用的杜松子酒要贵多了),里面加入一些酸橙 ,还有糖和香料,再用有长漏斗的容器来烫热。这个过程所产生的紫红色的色泽让人联想起主教们身上衣服的颜色。

富有与贫穷

狄更斯笃信着圣诞晚餐所蕴含的教化力量。他一如既往地以穷人的角度思考问题,在他之后写的一本关于圣诞的书里,狄更斯旗帜鲜明地抨击了富人。与其认为狄更斯在攻讦他们的财富,倒不如说他更多地是在批评富人们对于他人遭受的苦难的冷漠。狄更斯的写作始终贯穿着大量有关圣诞节的细节描写。尽管在狄更斯的小说《大卫·科波菲尔》(David Copperfield)中,主人公科波菲尔和怯生生的乔·葛吉瑞还有难伺候的乔太太吃了顿很不开心的圣诞晚饭, 并把《德鲁德疑案》(The Mystery of Edwin Drood)里的凶杀事件安排在圣诞那天,但狄更斯还是在《马利高德大夫的处方》(Doctor Marigold)的故事里愉快地描绘了一个充满满足感的圣诞场景,令读者产生强烈的情感共鸣。在故事的高潮,奔波不停的销售员坐进了去过圣诞节的马车里:

1864 年秋天我的生意空前的好,到了 12 月 23 日,我在米德尔塞克斯的阿克斯布里奇镇上售完了货物。于是我赶着老马,驾着轻快的车子赶往伦敦,要独自在图书车的炉边度过圣诞前夜和圣诞节,然后再进一批新货物到各地销售,挣一些钱。

对于烹调,我很有一手。我不妨告诉你们,我在图书车上为我的圣诞节晚宴煮了些什么。我做了一客鹅肉布丁,煮了两只腰子、十二只牡蛎,里边还加了两只蘑菇。一个人吃了这种布丁,对一切都会心满意足,只有坎肩下部两粒钮扣叫他感到不舒服。[7]

如此宁静祥和的场景传递出圣诞晚餐所具有的温暖人心的力量,并为随后让人感动不已的故事结局埋下完美的伏笔。托马斯·卡莱尔曾经这么评论他的朋友狄更斯——他虽然不甚同意狄更斯的政治和智识观点,但他从不否认狄更斯的文学天天赋——“他的人生哲学完全是错的。他觉得要对人说点好听的,这样世界就会对他们温柔以待,各色人等最后都能在圣诞晚餐上吃到火鸡。”还真是这样呢!

脚注

文章翻译:刘嘉

文章版权持有者:© Simon Callow

未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 西蒙·卡洛

西蒙·卡洛,1949年生于伦敦。曾就读于爱尔兰贝尔法斯特女王大学,大二便转行成为演员,受训于伦敦戏剧中心。1973年在爱丁堡艺术节上首次登台,1979年在英国著名编剧彼得·谢弗(Peter Shaffer)的舞台剧《阿玛迪斯》 (Amadeus)中饰演莫扎特一角,并在同名电影中饰演埃曼努埃尔·希卡内德(Emmanuel Schikaneder)。此后参演超过四十部电影。1984年卡洛执导了他职业生涯的首部舞台剧,同年出版自传《身为演员》(Being an Actor)。2012年出版了他的第十六本书《查尔斯·狄更斯与世界之舞台》 (Charles Dickens and the Great Theatre of the World)。2017年出版著作《身为瓦格纳:意志的胜利》(Being Wagner: The Triumph of the Will)。