现代主义文学中的城市

异化的现代自我是大城市而非乡村或小镇的产物。凯瑟琳·穆林(Katherine Mullin)描述从十九世纪中叶到现代主义时期,作家对于城市的感知是如何发展变化的——通常这个城市就是伦敦,对詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)来说则是都柏林(Dublin)。

在这种街头的拥挤中已经包含着某种丑恶的违反人性的东西。这些群集在街头的、代表着各个阶级和各个等级的成千上万的人,难道他们不都是具有同样的属性和能力的人吗……?可是他们彼此从身旁匆匆地走过,好像他们之间没有任何共同的地方,好像他们彼此毫不相干……所有这些人愈是聚集在一个小小的空间里,每一个人在追逐私人利益时的这种可怕的冷淡、这种不近人情的孤僻就愈是使人难堪,愈是可恨。[1]

弗里德里希·恩格斯(Frederick Engels),《英国工人阶级状况》(The Condition of the Working Class in England ,写于1845年)

城市是现代主义文学中一个重要的母题。数不清的小说和诗歌都反映了城市如何带给人们震撼、愉悦、异化、无个性、困惑或刺激。一个孤独的、存在质疑的自我概念属于现代化的都市中心,而非地方性的边缘地区,十九世纪法国诗人夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire)曾对这个主题进行过广为人知的探索。波德莱尔对“都市漫游者”(flâneur)赞赏有加,这类有闲的漫步者可以用一种不易察觉的方式观察丰富而生动的现代都市。与恩格斯文中所述对人群大众感到的排斥相反,都市漫游者醉心于在人流中畅游时那种隐去自我的感觉。在他1863年的散文《现代生活的画家》(The Painter of Modern Life)里,波德莱尔对“人群中的人”进行了刻画:

人群是他的元素,就如同空气之于鸟儿,水之于鱼。他的热情与他的专长将会跟人群的血肉合为一体。对完美的漫游者而言,对热情的观察者来说,在众人心中筑起屋舍是种巨大的喜悦,在运动的潮起潮落之间,在无常与无限之中。 [2]

流浪、徘徊、闲逛、观看,都市漫游者沉迷于这种现代爱好,恰如瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)后来所描述的:“在柏油路上研究植物”。[3] 都市漫游者不是简单的游客或者看客,而是一个久经世故的本地人,践行着“眼睛的美食学”(gastronomy of the eye)。他精挑细选、聪颖智慧、审慎推敲,正是个从都市风景中解读线索的侦探。本雅明这样写道:“波德莱尔谈到这样一种人,他投入人群中,仿佛置身一个电能储藏库……他把这个人称为‘一个配备了知觉的万花筒’(a kaleidoscope equipped with consciousness)。”[4]

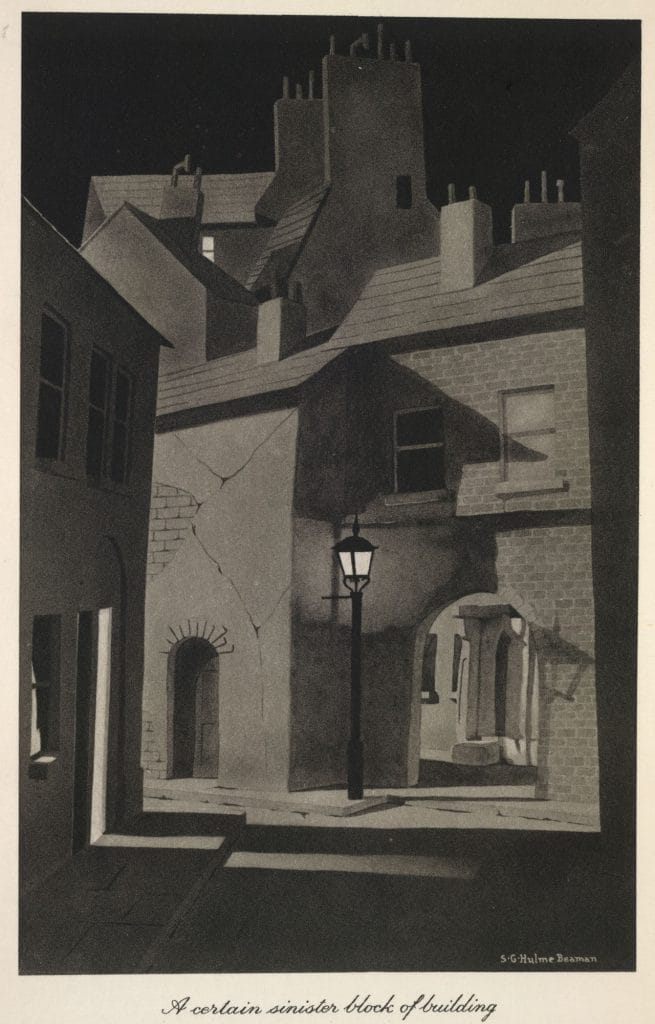

在波德莱尔看来,都市漫游者的才能被埃德加·爱伦·坡(Edgar Allen Poe)于1840年所作的短篇小说《人群中的人》(The Man of the Crowd)以令人着迷的方式提炼出来。故事讲了一个无名的叙述者,他坐在伦敦的一家咖啡馆里看着外面的人群,然后开始跟踪一个吸引了他注意的陌生人,那是个穿戴怪异的老人,长着一张不容忽视的、暗示着“高智商犯罪的类型和天赋”的脸孔。坡的这个叙述者成为他后作中侦探们的原型,而这位侦探也成了都市漫游者的新形式,以及被广泛应用的文学主题。在1831到1925年间,伦敦是世上最大的城市,而它那迷宫般的地理结构和使人迷失方向的大雾正适合那些描写现代生活的晦暗诡谲的小说。罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)1886年的中篇小说《化身博士》(The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)从混杂的背景——一个与伦敦城相似的爱丁堡——获取恐怖与神秘;那里的清晨被重重黑雾笼罩,重要事件都发生在“黑夜中城市里一望无际的街灯的旷野”。[5] 在阿瑟·柯南·道尔的《四签名》(Sign of Four,1890)中,帝国冒险故事被置换到伦敦,和遥远的帝国一样难以理解。跟夏洛克·福尔摩斯一起乘火车旅行赴约的华生医生很快便迷失方向,被那“沉沉降在这巨大城市上空的浓雾”,“商店橱窗的昏黄光晕”和“接连而过的一张张面孔上某种怪诞而鬼魅的东西”扰乱了头脑。[6] 华生的迷乱恰能凸显福尔摩斯的自信,因为全靠福尔摩斯对这个难以捉摸的城市有着神奇且如同百科全书般的了解,案情方能被破解。

约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的《间谍》(The Secret Agent,1907)以流动、迷乱的伦敦为背景,讲述了一个扑朔迷离的侦探故事,更加突显了城市的捉摸不定。助理局长正要去探明企图炸毁格林威治天文台的恐怖袭击背后的真相,离开办公室后,“他走进街道,仿佛进入了一个流光了水的黏滑的水族箱”。[7] 薇妮·维罗克(Winnie Verloc)是谜题的中心人物,她也感到“这个奇观与泥泞并存的城市,还有它迷宫般的街道和数不清的灯光”让人难辨方向,以至于她“走到户外就有种要溺水的预感”(第198页)。康拉德的伦敦一向是水陆两栖或水栖的,是液态而非固态的——对一部打乱章节顺序来做形式实验的小说来说,这是一个绝佳的地点,这样读者才能在斯迪威(Stevie)帮母亲搬家的前面章节里就已经看到他被炸成碎片。

康拉德那湿漉漉、像晕船一般的景观,再加上道尔和史蒂文森那使人丧失方向的浓雾,让整个首都看上去都有种令人不安的流动和善变。这种再现方式在E·M·福斯特(E.M.Foster)的《霍华德庄园》(Howards End,1910)中得到更新,它也对一个流动的城市进行了复杂而矛盾的描写。当然,伦敦对不同的人物来说意义各不相同:对施莱格尔姐妹而言,它意味着文化和人性的根源,但对于前途黯淡的小职员伦纳德·巴斯特来说,伦敦就是个丧失与绝望之地。有个重要场景描写伦纳德去拜访施莱格尔姐妹,期待一场智性的交谈,但他很快发现她们对他刚做的一个决定更有兴趣,他准备整夜徒步旅行,从伦敦城到附近乡村,从煤灯(城市)到树林里。福斯特告诉我们,伦纳德的祖先是农民,伦纳德本人实际上更归属于乡村的过去而非城市的当下。此外,作为家族老宅的霍华德庄园本身,赋予了小说题名,还是故事的道德中心,也受到了不断蚕食的城市的威胁。“都一样,伦敦在爬行,”海伦在最后一章对姐姐玛格丽特说,有“八九块大草甸”在霍华德庄园周围,但都受到“红锈病”的威胁。[8] 红色的锈蚀,棕色的雾霭,还有黏滑的水族箱:这些边界意象吸引那些表面坚固的东西,使其渐渐消失于水或空气中。

对托马斯·斯特恩斯·艾略特(T S Eliot)来说,这种变幻莫测代表着一个“失真的城市”:

在冬日破晓的黄雾下,

人群鱼贯流过伦敦桥,那么多,

我从没想到死亡毁坏了那么多。

叹息,短促而稀少,吐了出来,

人人的眼睛都紧盯在自己的脚前。[9]

从一个层面看 ,《荒原》( The Waste Land,1922)描述了一个日常景象。在伦敦城里,步行上下班的工人数量巨大,高峰期的交通规则要求他们靠右行走,与其他行人保持同一方向。这上下班的人群,在属于统一群体的银行职员艾略特的眼里看来,既日常又“不真实”。失去自我与整齐划一代表着一种接近暗恐(uncanny)的机械化——同时还呼应着另一巨大“人群”,不久前刚在一战的战场上一齐奔赴死亡。和康拉德,道尔和史蒂文森一样,艾略特眼中的城市,既是兴奋之地,也是疏离之所。

乔伊斯的都柏林:麻痹的中心?

伦敦的广袤、作为世界中心的光环、以及它在经济与文化上的重要性,似乎也引发了焦虑、矛盾与怀疑。矛盾的是,身处边缘的背景反而给了詹姆斯·乔伊斯一个更广阔的的视野来记录城市生活的乐趣。乔伊斯刚满二十二岁就离开了出生的城市都柏林,开始了游走于国际都市中心的放逐生活:特里雅斯特、苏黎世和巴黎。通过文学的虚构,他重回那“亲爱的肮脏的都柏林”,最初将其想象成一个“谨慎的卑鄙”之地,而后却带着更多的热爱之情,将它再现成一个充满想象与情感可能性的城市。[10] 在《都柏林人》(Dubliners)中,这城市被贬为一个麻痹僵化的次等品,在《车赛之后》(After the Race)的故事中不过是“带了张首都的面具”。[11] 在《死者》(The Dead)中,加布里埃尔·康罗伊(Gabriel Conroy)讲了一个小故事,故事关于他祖父那匹叫姜尼的马,这牲口太习惯于沿着磨盘转圈走了,以至于根本没法胜任拉车的工作:

在姜尼瞅见比利大帝雕像之前,一切都很完美:不知它是爱上了比利大帝骑的那匹马呢,还是它以为又回到了磨坊里,反正它就开始围着雕像转起圈儿来了。(第244页)[12]

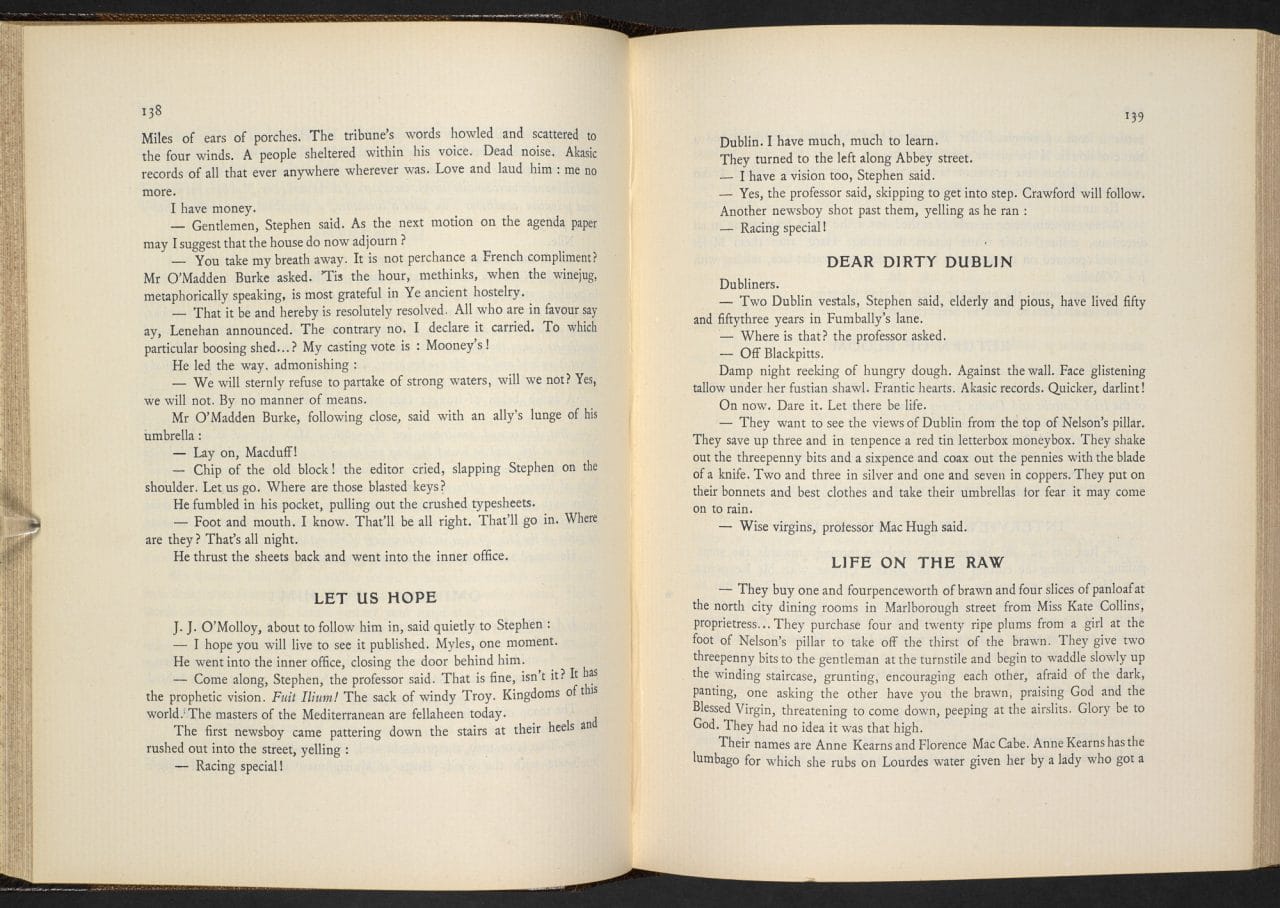

加布里埃尔讲的故事无意中揭示了他自己的命运,他注定只能在那个熟悉的乡下圈子里沉重慢行。不过到了《尤利西斯》(Ulysses,1922),乔伊斯的视角发生了转变,因为他将一个迥然不同的主人公安置在了“希勃尼亚大都市中心”(尤利西斯:第140页)。

利奥波德·布卢姆(Leopold Bloom)是一个中年的犹太广告推销员,他在小说中设定的1904年6月16日这一整天徘徊于他的居住地都柏林市内。都柏林有时显得不那么友好——布卢姆在早晨参加葬礼的途中,还有在巴尼·基尔南酒吧喝酒时,都成了反犹主义者敌视的目标。但更多的时候,这城市是个充满刺激、机遇和冒险的地方。布卢姆的很多意外遭遇都使他超越爱尔兰,进入一个更广大的世界,例如他读到一张宣传单,号召他给一个在巴勒斯坦种植橘子和橄榄树的犹太复国主义项目捐款;又比如他洗了一次土耳其浴。即便是那些在他家附近发生的事件——比如在桑迪蒙特海滩与歌蒂·麦道威尔的暧昧相遇;在“喀耳刻”一章中从街头斗殴中解救斯蒂芬·达达勒斯;去妇产医院探视产妇米娜·普尔弗伊;暗中与玛莎·克利福的匿名通信——都充分证明了都市生活的丰富、慷慨且充满魔力。布卢姆充满好奇的凝视使他成为一个典型的波德莱尔版的“都市漫游者”。他的游逛使他能够观察到那些都市现象:“一个被糖弄得黏糊糊的姑娘正在为基督教兄弟会的在俗修士一满杓一满杓地舀着奶油”(尤:第183页);“治淋病的庸医”的招贴广告(尤:第180页);一个登上马车的优雅妇人那“华贵雪白的长袜,丝光闪闪”(尤:第90页);抑或是“一个年轻的盲人站在那儿用根细杖敲着人行道的边石”(尤:第208页)。通过布卢姆热诚的目光,乔伊斯用慷慨的想象展示出一个丰富多彩的都柏林,一个充满生机、色彩和歌声的城市。[13]

女性的街头漫步:伍尔夫的城市乐趣

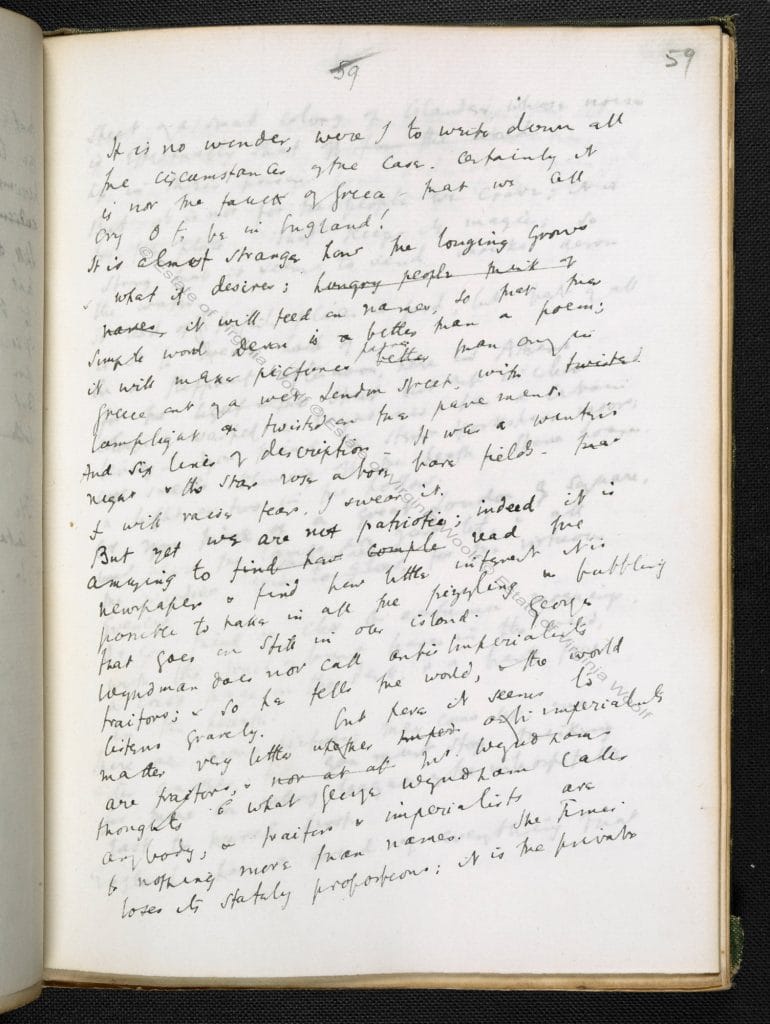

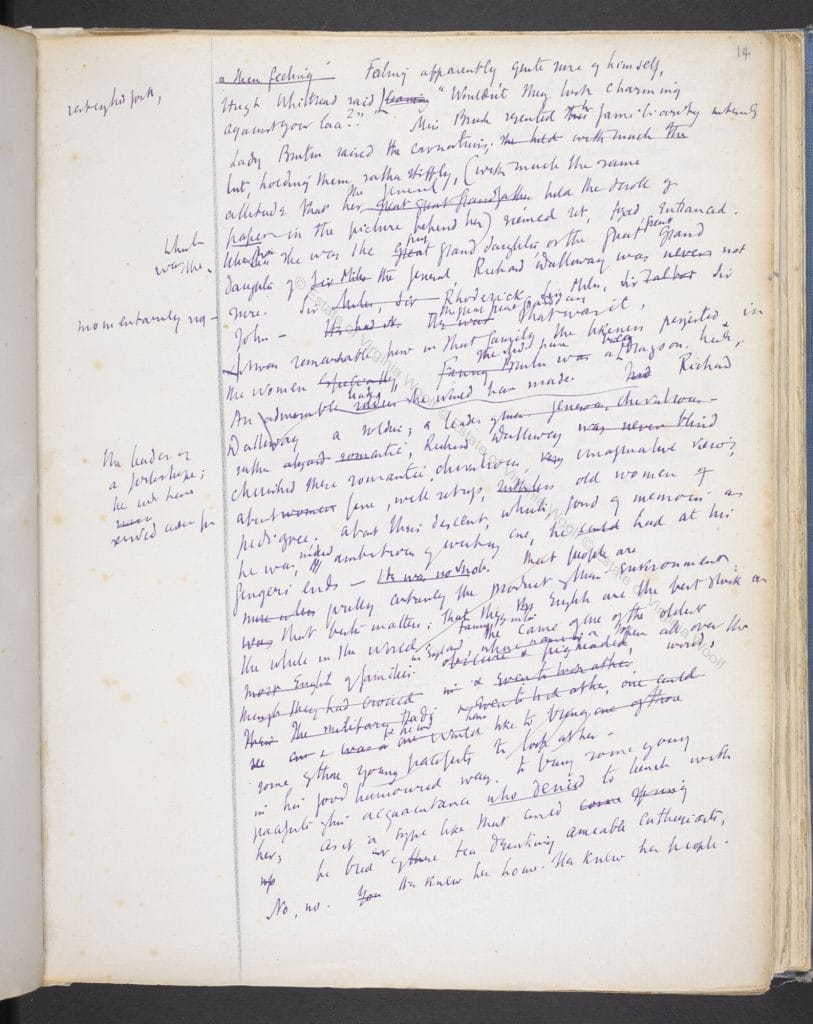

乔伊斯的世界主义边缘性或许预示了他创作上的转变,城市从《都柏林人》中的“麻痹中心”,转变为《尤利西斯》中细腻的、狂欢式的娱乐消遣。在弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)对城市生活的再现中也有着另类的边缘经验,即她对性别差异的警觉。在 《岁月》(The Years,1937)一书的早期手稿中(其初名为《帕吉特一家》(The Pargiters)),可以读到十九世纪八十年代她在肯辛顿居住时备受呵护的少女时光,她回忆道:“孤身一人出现在皮卡迪利大街上就像穿着睡袍拿着沐浴海绵走在阿伯康游廊一样”。[14] 伍尔夫强调,城市对于女人来说是个截然不同的地方,她们受到礼仪和危险的双重阻碍,限制使得她们难以成为波德莱尔式的游离而隐匿的都市漫游者。与此相关的是,伍尔夫的散文《街头漫步:一场伦敦冒险》(Street Haunting:A London Adventure,1930)赞颂了一种在当时仍属新奇的漫游方式,她在开头讲述以要买一支铅笔“为借口,在下午茶与晚饭期间步行横穿半个伦敦城……那是冬日城市生活的最大乐趣”。[15] 这种兴致勃勃的乐趣同样属于克拉丽莎·达洛维(Clarissa Dalloway),她决定“自己去买花”,然后在穿过威斯敏斯特区的路上沉浸于那无拘无束的游逛中:“多美好!多痛快!” [16]

人们的目光,轻快的步履,沉重的脚步,跋涉的步态,轰鸣与喧嚣;川流不息的马车、 汽车、公共汽车和运货车,前胸后背都挂着广告牌的人们时而蹒跚,时而摇摆;铜管乐队、手摇风琴的乐声;一片喜洋洋的气氛,叮铛的铃声,头顶上飞机发出奇异的尖啸声——这一切便是她热爱的:生活、伦敦、六月的此时此刻。

她的女儿伊丽莎白同样感受到了这样的欢悦,她“极麻利地登上了公共汽车”乘着它驶向白厅,“这艘海盗船”,“风驰电掣,横冲直撞,不顾一切,压倒一切,危险地绕圈子,大胆地让一个乘客跳上来”(第128页)。母亲,女儿和创作者都共享一种高昂的兴致,它来自以街头为家的自由之情。这种自由是当时女性的新获之物,城市也变成了充满机遇的景观。

不过,在描写如梦如幻的意识流的同时,伍尔夫也再现了现代都市空间中的疏离与焦虑体验。读者在城市穿梭的同时,也在进出故事中人物的内心。从在战争中失去儿子的悲伤的母亲们,到患有炮弹休克症而身陷幻觉的赛普蒂默斯·史密斯(Septimus Smith);从彼得·沃尔什(Peter Walsh)的追忆,到基尔曼小姐(Miss Kilman)的宗教狂热——我们甚至听到了坐在摄政公园地铁站外边那“历尽沧桑的老妪”的内心独白。《达洛维夫人》的故事或许发生在熙熙攘攘的城市,但这个空间里的每个角色都是独立的——小说就这样将这一个个孤单却相互关联的个人的内心思想编织在了一起。

最终伍尔夫像波德莱尔一样,把疏离感和奇妙感完全编织在一起,也让她的角色们尽享这些由城市的隐匿感所赋予的种种可能性。就像赛普蒂默斯所想的:

现在他已是孑然一身,被定罪、被遗弃,跟那些即将孤独死去的人一样,然而,在这孤独中,却自有莫大的享受,充满崇高的隔绝;这自由是那些有牵挂的人永远所无法领会的。

脚注

- 《马克思恩格斯全集》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,人民出版社,2006年

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Charles Baudelaire,'The Painter of Modern Life' in The Painter of Modern Life and Other Essays,trans. and ed. by Jonathan Mayne (London:Phaidon,1964)

- Robert Louis Stevenson,Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and other stories,ed. by Roger Luckhurst (Oxford:Oxford University Press,2006),p. 9.

- Arthur Conan Doyle,The Sign of Four (London:Spencer Blackett,1890),pp. 39–40.

- Joseph Conrad,The Secret Agent,ed. by John Lyon (Oxford:Oxford University Press,2004),p. 108.

- E M Forster,Howards End (London:A A Knopf,1921),p. 388.

- 黄宗英编:《赵萝蕤汉译<荒原>手稿》,北京:高等教育出版社,2013年。略有改动。

- In Finnegans Wake (1939), Joyce repeatedly riffs on the phrase, initially Lady Morgan's.

- 乔伊斯:《都柏林人》,(王智量 译),上海译文出版社,1984年。

- 乔伊斯:《死者》(王智量 译),《都柏林人》,上海译文出版社,1984年。

- 同上。

- Virginia Woolf,The Pargiters,ed. by Mitchell Leaska (New York:Harcourt,1977).

- Virginia Woolf,'Street Haunting' in The Death of the Moth and Other Essays (London:Harcourt Brace and Co,1970),p. 20.

- Virginia Woolf,Mrs Dalloway,ed. by David Bradshaw (Oxford:Oxford University Press,2000),p. 1.

撰稿人: 凯瑟琳·穆林(Katherine Mullin)

凯瑟琳·穆林教授在利兹大学主要教授维多利亚时期以及现代主义时期文学。她的学术专著包括:《乔伊斯,性与社会纯度》(James Joyce, Sexuality and Social Purity,剑桥大学出版社,2003年)以及《工作的女孩:小说,性和现代性》(Working Girls: Fiction, Sexuality and Modernity,牛津大学出版社,2016年)。