《雾都孤儿》中的罪恶概念

从孩提时代起,查尔斯·狄更斯就对犯罪活动的各种潜在威胁抱有强烈的、如梦魇一般的恐惧感;比如,他害怕自己可能成为他人罪行的牺牲品,更糟糕的是,自己也可能去行凶作恶,并因此痴迷上瘾,为之献身。《雾都孤儿》(发表于1837-1839年)已经被多次改编成不同的艺术形式,其中改编得相当精彩的是音乐剧(莱昂内尔·巴特写于1960年的《雾都孤儿》)。小说中的一些罪犯角色,比如费金(Fagin),比尔·赛克斯(Bill Sikes),“机灵鬼”(the Artful Dodger),已经成为传奇式的人物。但是,对狄更斯而言,这却并不是那么令人愉悦的:即使黑色幽默与强烈的怪诞感从来没有离开他的作品,但犯罪的诱惑在他笔下仍然是一个关系到生与死,拯救与毁灭的问题。狄更斯将犯罪情节吸引读者的作品视为一种文学类型——他的小说就受益于大众对这个话题的广泛兴趣。但是,他坚持将犯罪当作严肃的问题来看待,认为那种惊心动魄、引人入胜的犯罪文学,与真实的、害人的罪行所造成的不幸一样,都是这个世界的一部分。在可以公开处决犯人的时代,狄更斯不止一次参加过这样的仪式,他看到绞刑架的阴影笼罩在整个社会的上空。

狄更斯的童年

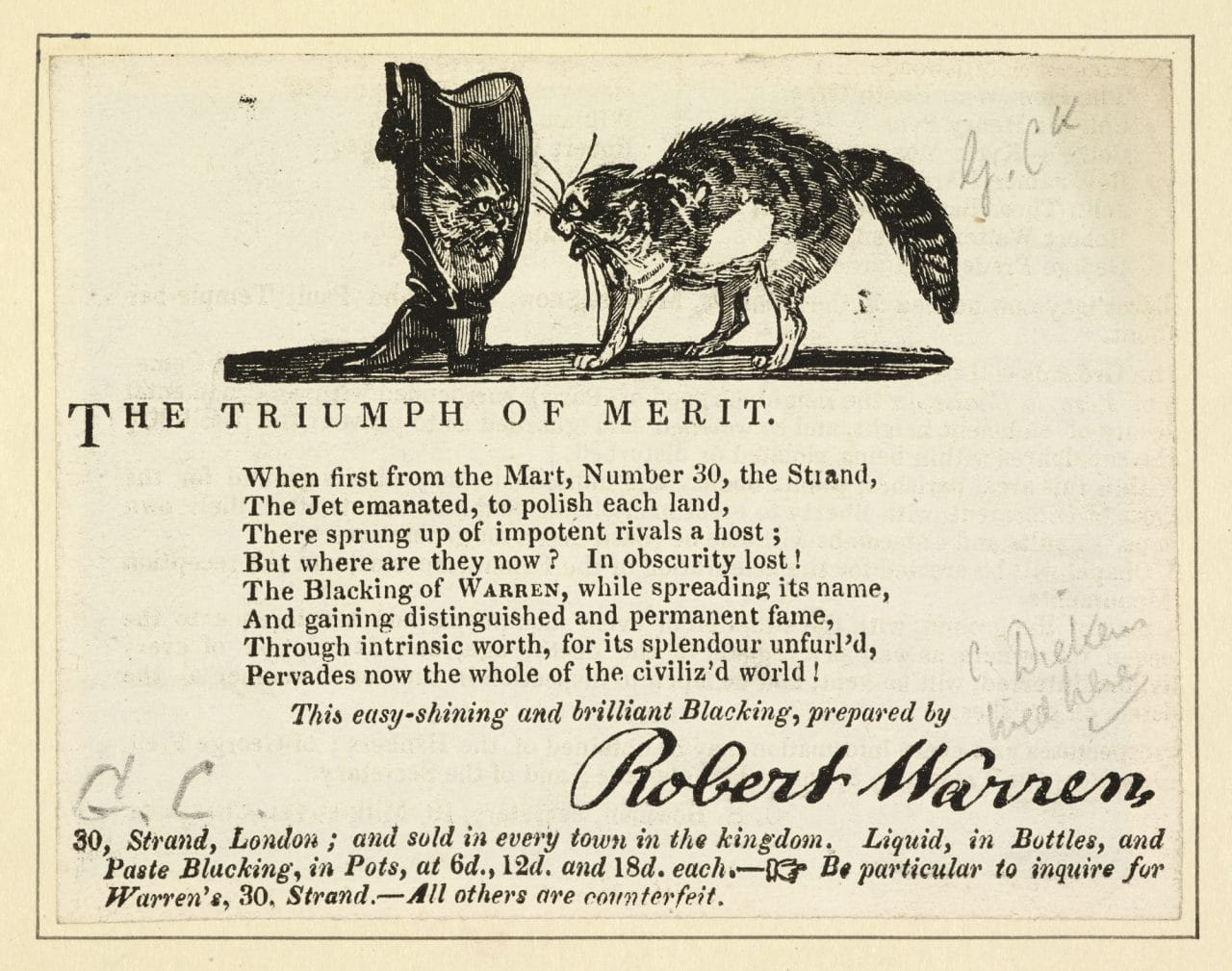

我们从狄更斯回忆录的片段中——由约翰·福斯特(John Forster)撰写的《狄更斯传》(Life of Charles),写于1872-1874年——可知,父亲因欠债入狱以后,十二岁的查尔斯被送往华伦鞋油厂工作,在那里糊鞋油瓶的标签。在狄更斯的记忆中,这不仅是一段耻辱的经历,还同时使他走进了那个道德败坏的伦敦底层社会。“不管身边的人把我照看得多好,要不是多亏了上帝的怜悯,我恐怕就成为小劫犯,小流浪汉了。”就是这样的“小流浪汉”,险些被心怀叵测的费金收为义子(第11章)。狄更斯看到奥立弗的人生有可能走上另一条路;他在1841年的序言中声称“我想借小奥立弗来表明:善的原则能经受住各种逆境的考验,并最终取得胜利”,这句话倒不是在说奥立弗能抵制得了任何诱惑,狄更斯更可能在暗示奥立弗同时也很幸运,也许上帝在暗中保护着他。

犯罪的魅力

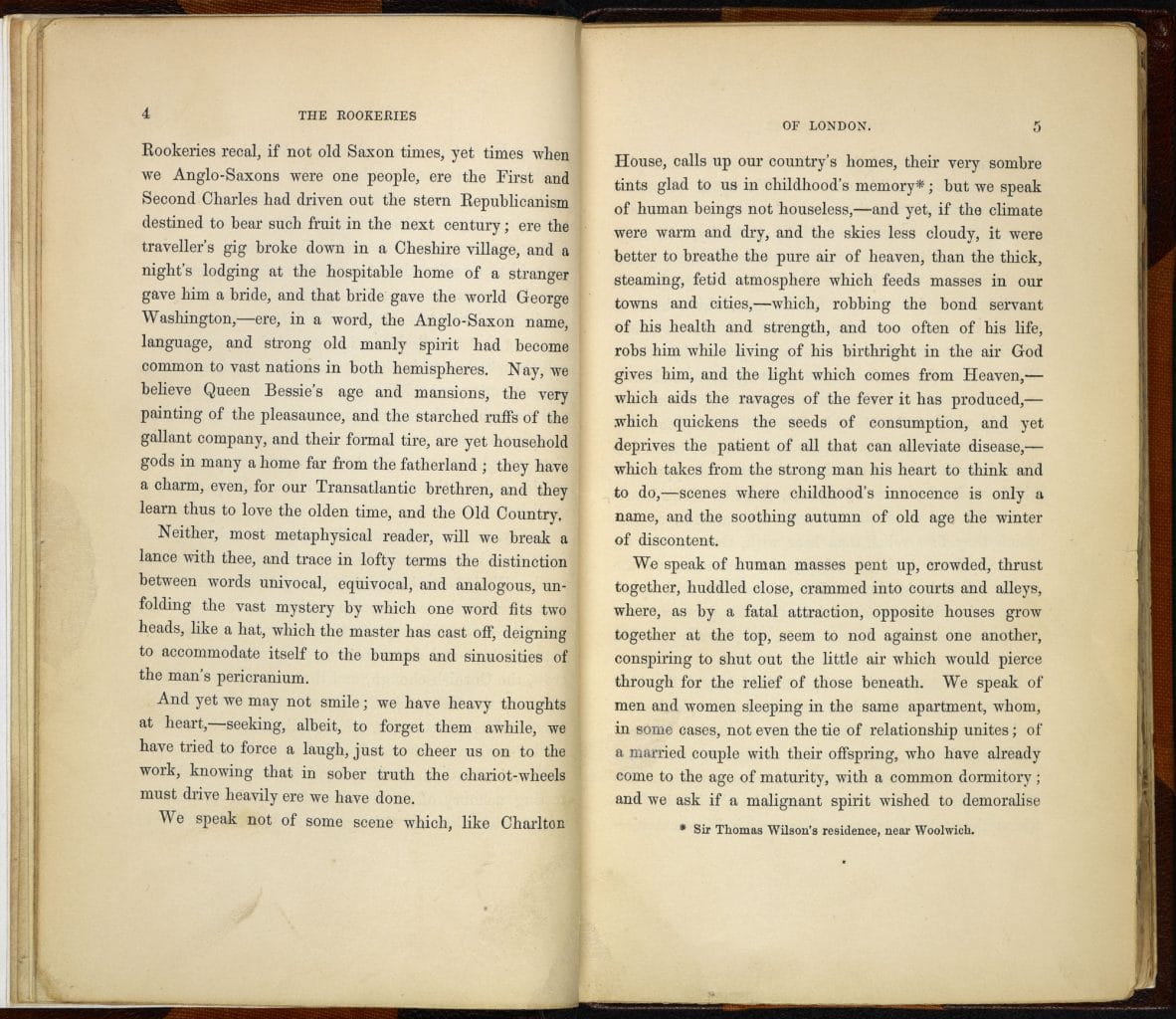

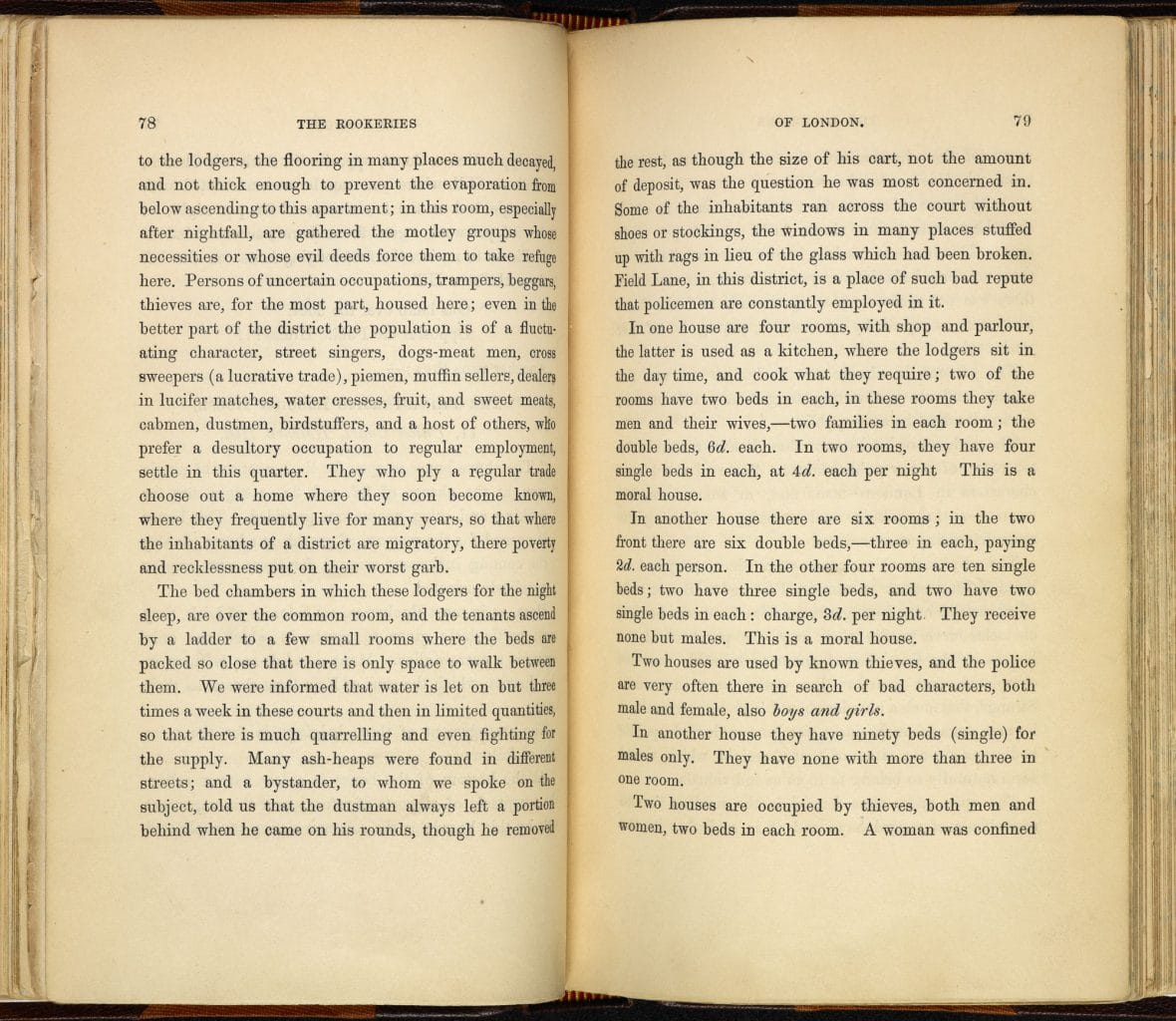

当然,狄更斯也感受到了罪恶的浪漫诱惑。约翰·福斯特曾有过精彩的论述,写到当时年仅十岁的狄更斯就被伦敦刑案高发区即所谓的“贫民窟”(rookeries)精彩刺激的生活所吸引,他对那里所展示的世界可以说既着迷,又排斥。

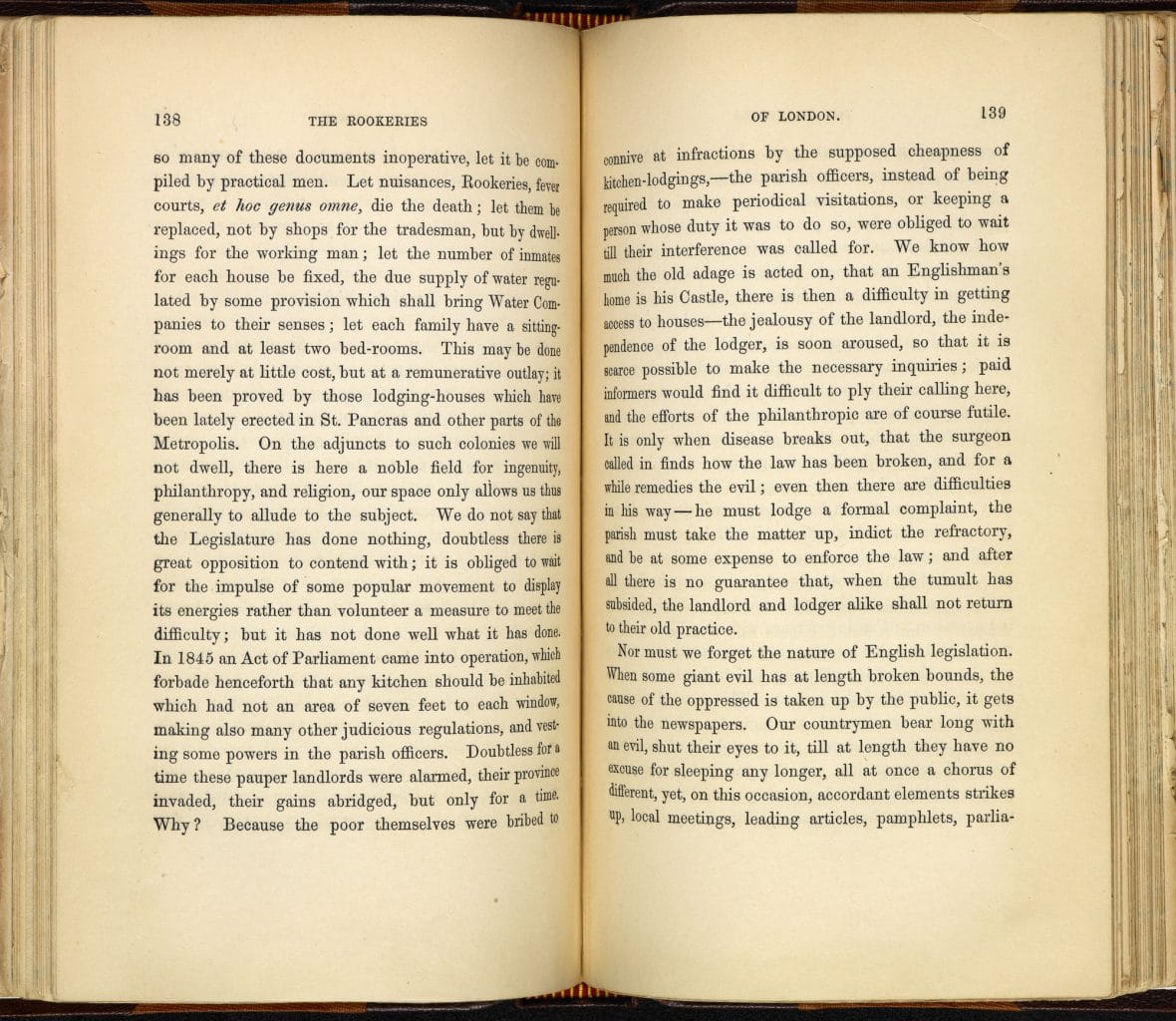

狄更斯选择伦敦地下世界的犯罪温床作为《雾都孤儿》的题材,整部小说充满扒手、妓女、杀人犯、入室抢劫者这样的人物,让很多读者大感惊骇。比如,首相墨尔本勋爵就不喜欢这种露骨的表现,这记载在了当时年轻的维多利亚女王在日记中:“尽是些发生在救济院里的故事;做棺材的,扒窃的,全是这些人,”他嘟哝道,“我不喜欢这些东西;能躲开,我就想躲开;现实里的这些事,我不喜欢,也不希望有人去再现它们。”(维多利亚女王自己倒是觉得这本小说“有趣得不得了”。)在1841年版的前言中,狄更斯写道:“这本书里的一些人物取自伦敦那群最可耻、最堕落的人;赛克斯偷窃东西,费金收缴偷来的物品;男孩子当扒手,女孩子做娼妓;写这样的书似乎是件很粗鄙、可恶的事……似乎在我看来……去描绘他们的残缺丑陋,他们的悲惨不幸,他们污秽贫困的生活;去如实地呈现他们,去表现他们总是忐忑不安、偷偷摸摸地行走在人生最肮脏的道路上,那巨大的、黑色的、可怕的绞刑架横亘在他们的前方,逼使他们去寻找其它的去路;似乎在我看来,这是在尝试做一件急需去做的事,一件对社会有用的事。因此,我尽全力一试。”

罪犯的俚语与绞刑的隐喻

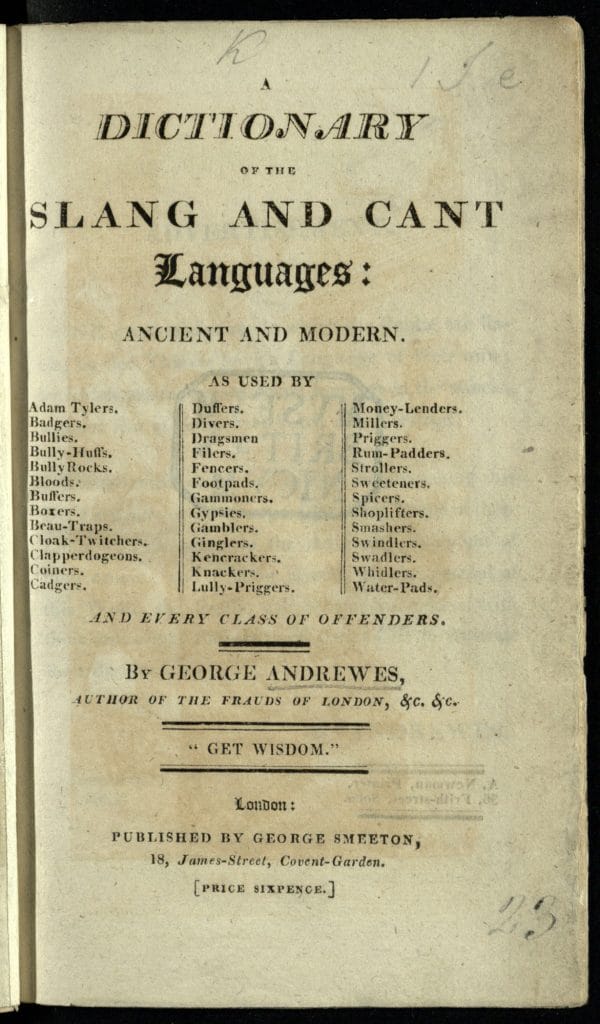

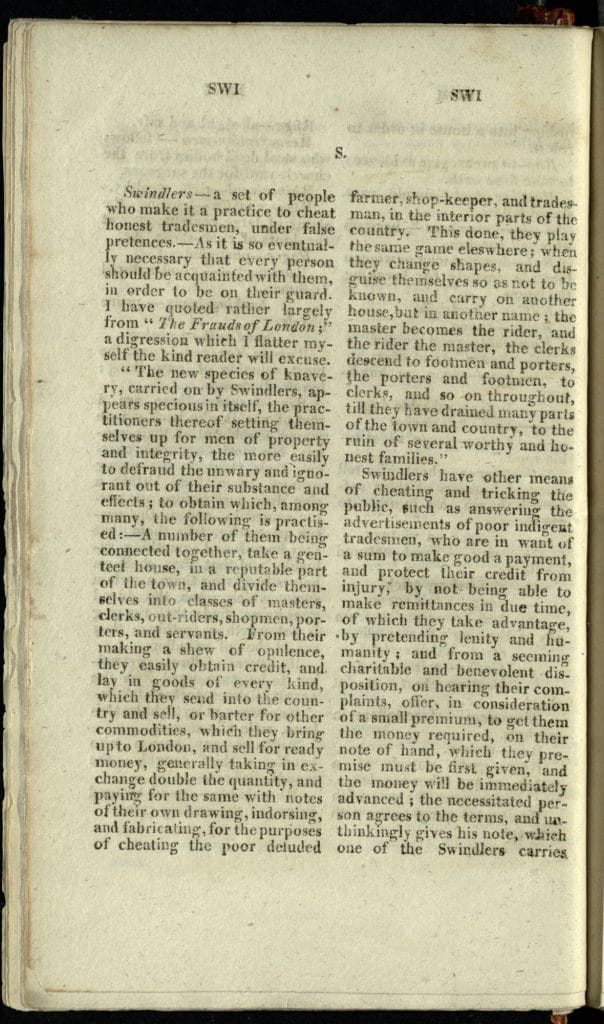

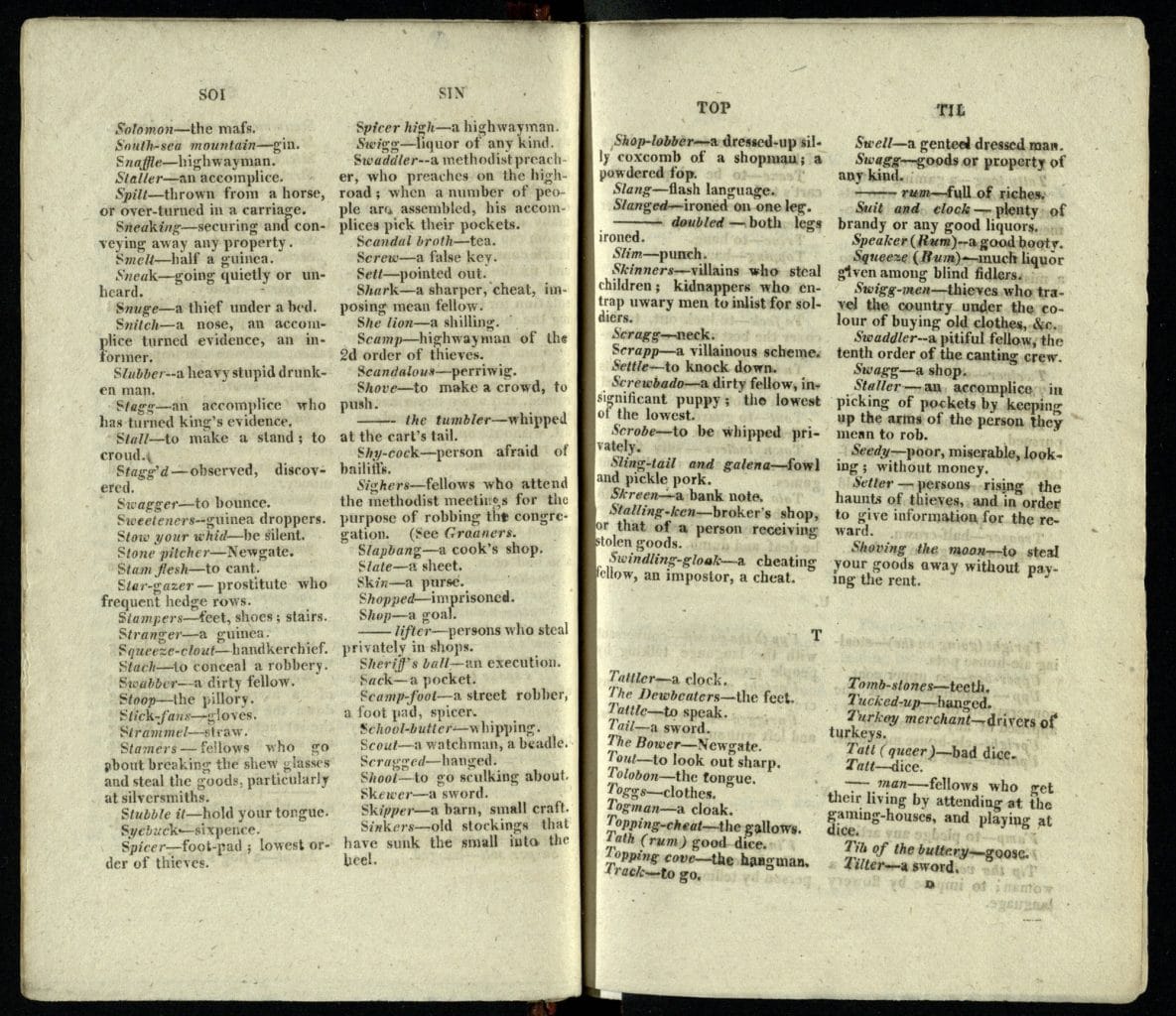

狄更斯以前当过记者,他不仅善于运用自己惊人的想象力,也相信积极调查与直接体验的重要性,他有意识地在自己的小说里用上各种“窃贼的黑话与俚语”。当时英国出版了很多关于这种语言的词典或词汇书,颇受欢迎;詹姆斯·哈代·沃克斯(James Hardy Vaux)(本身就是个前科犯)编撰的《新编黑话综合词典》[1](1812年)就是其中之一。在《雾都孤儿》中,托比·克拉基特(Toby Crackit)以鼓励的口吻对“机灵鬼”说:“你将来一定是个撬门溜锁的好手(cracksman),年轻有为,比眼下这个老油子(old file)强多了”(第25章)。犯罪团伙有一回带小奥立弗到切塞去打劫一户人家,要他一显“身手”;小奥立弗所扮演的角色,正如弗兰西斯·格娄斯(Francis Grose)在1796年《正规土语词典》[2] 中所定义的那样,是“小蛇人(Little Snakesman)通过污水井进入屋里为同伙开门的人,多由男童来做此事;他之所以被称作小蛇人,是因为要想穿过狭窄的通道,必须像蛇一般扭曲身体,向前蠕动。”不过,在做“小蛇人”之前,小奥立弗必须先学着走传统犯罪生涯的第一步:当扒手;但这会阴险地将所有人引向绞刑架。

“机灵鬼”与其他扒手前去参观(顺便“扒点口袋里的手绢”——从别人口袋里偷东西的意思)同龄男孩子的绞刑——这些男孩子是费金为了赏金告发的。“机灵鬼”等人回来以后,费金问他们“今天早上围观绞刑的人是不是很多”(第9章)——暗示着奥立弗未来的人生也可能这样收场。

根据当时所谓的“血腥条款”,与财产相关的各色各样的犯罪都要处以极刑,小偷小摸,像扒窃,入室行窃,都很容易导致犯事者被定罪,并判以死刑,不过犯罪的人倒常用“绞刑架的幽默”来建立心理防线,为自己打气。因此,窃贼关于绞刑的词汇是很丰富的,比如,“被当屎拉了”、“哽住了”、“堵住了”、 “被去核了”、 “被剪顶了”、 “被卷起来了”、 “悬吊”、 “悬空跳舞”、 “死于大麻热”(大麻纤维常被用来制作绳索——译者注)。在小说里,奥立弗事实上最常被预言死在绞刑架上。他的姓(Twist)就预示了这样的结局;“twisted”的一个俚语含义就是“被绞死”——这个用法来自“身体扭曲,在绳索上晃荡”。在济贫院里,穿白色马甲的那位绅士反复声称“那个孩子将来会被吊死”(第2章)。他并不是唯一一位预言者:诺亚·克雷波尔(Noah Claypole)、费金、游街串巷的补锅匠(切塞盗窃案发生后他曾帮忙抓捕奥立弗)、蒙克斯(Monks)都曾做过这样的预言,而且似乎都急于促成预言的实现。

在故事末尾,轮到费金自己痛苦不堪地面对绞刑架;其实,奥立弗很早的时候就听他低声自语道:“死刑是多么美妙的东西!”(第9章)费金喜欢死刑,是因为死刑对他有用——它可以用来威胁犯罪团伙,甚至当作发财的手段(费金揭发自己的同伙,从中谋利)。他对诺亚·克雷波尔叮嘱道,如果他敢透露一个对同伙不利的字,自己就会去揭他的老底(“blow upon him”,小偷用来表示“举报某个人”的黑话),因为他所犯的罪是死罪。从苏尔伯雷先生那里偷窃,“就等于在你脖子上系了一条项圈,拴上去轻而易举,解下来可就难了——说得明白点,就是绞索!”(第43章)。事实上,这部小说用象征手法将所有这些东西都联系了起来:从别人口袋窃取的手帕,被当作颈部饰带炫耀的手帕,绞刑吏手中的大麻“领圈”,各种与喉咙或“气管”有关的动作——堵住、扼住、扣住、撕扯、切割。

反感的吸引力[3]

正如这些丰富的隐喻所示,狄更斯一直关注死刑的问题(在此过程中他的想法有所改变):绞刑——该刑罚不仅适用于谋杀,也适用于各种各样不那么严重的犯罪——赫然耸现在他很多作品里,比如:《巴纳比·拉奇》(Barnaby Rudge)和《远大前程》(Great Expectations),这并非个人怪癖使然。在《雾都孤儿》发表前的三十五年间,共有103个十四岁以下的小孩因为偷窃被判处死刑(这个问题有争议,所幸的是,没有一人真正被执以死刑)。1830年,共有18017起重罪起诉援引了死刑条款(即“血腥条款”)。受法国大革命的余威影响,这个时代充满了反拨与压制,社会骚乱四起,有产阶层忧心忡忡。十九世纪头三十年,被执以绞刑的人数是十八世纪下半叶的两倍。十九世纪二十年代,671人被执以绞刑,其中三分之二是因为谋财,而仅有五分之一是因为害命。[4]

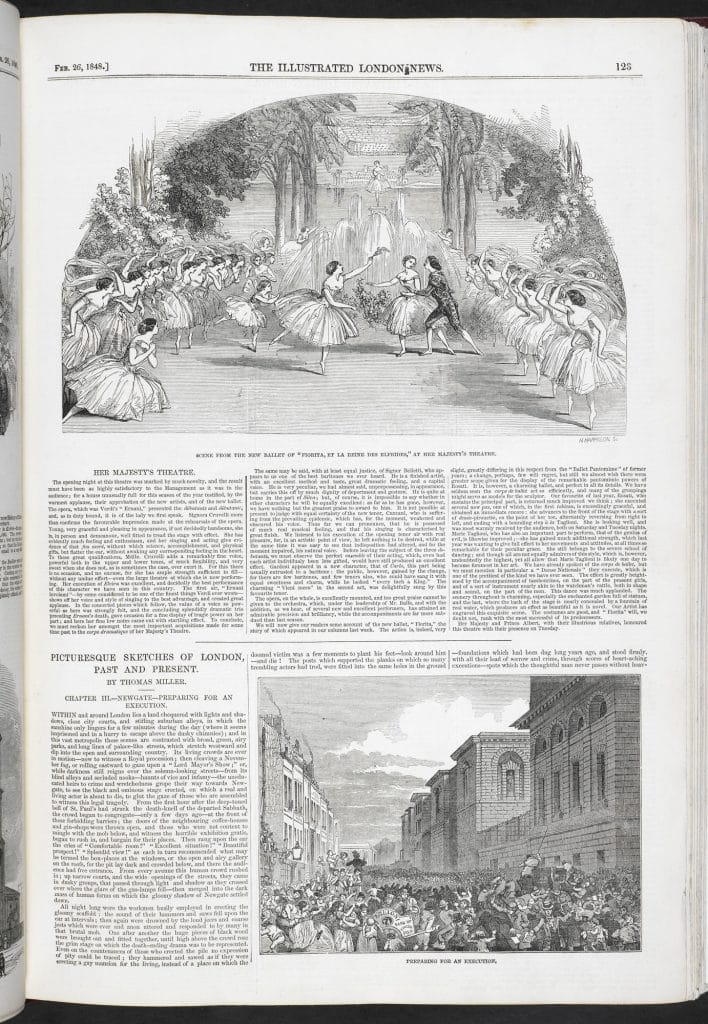

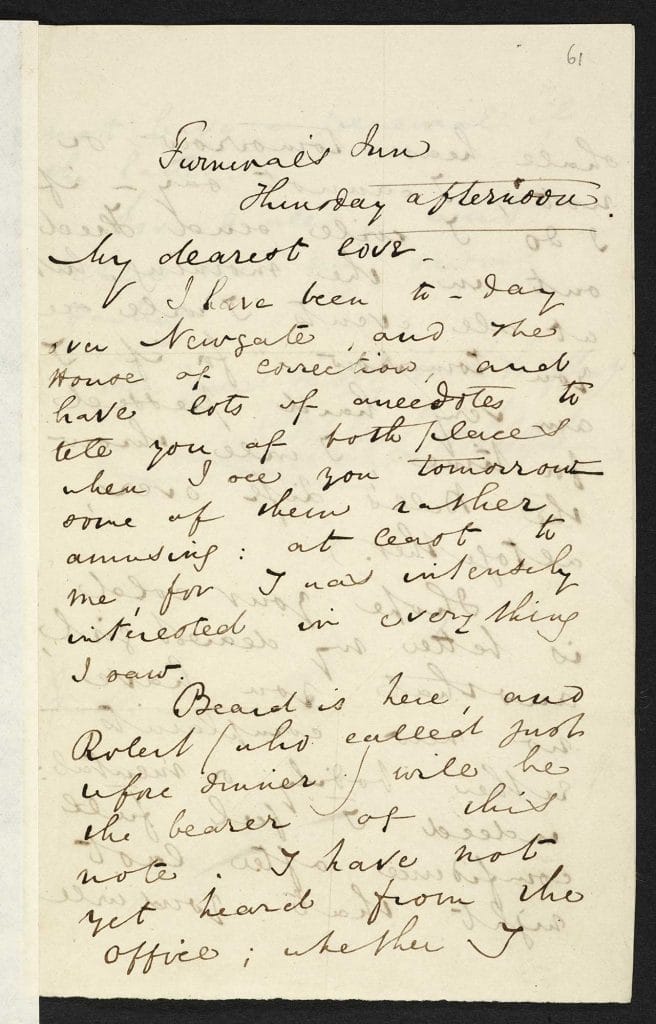

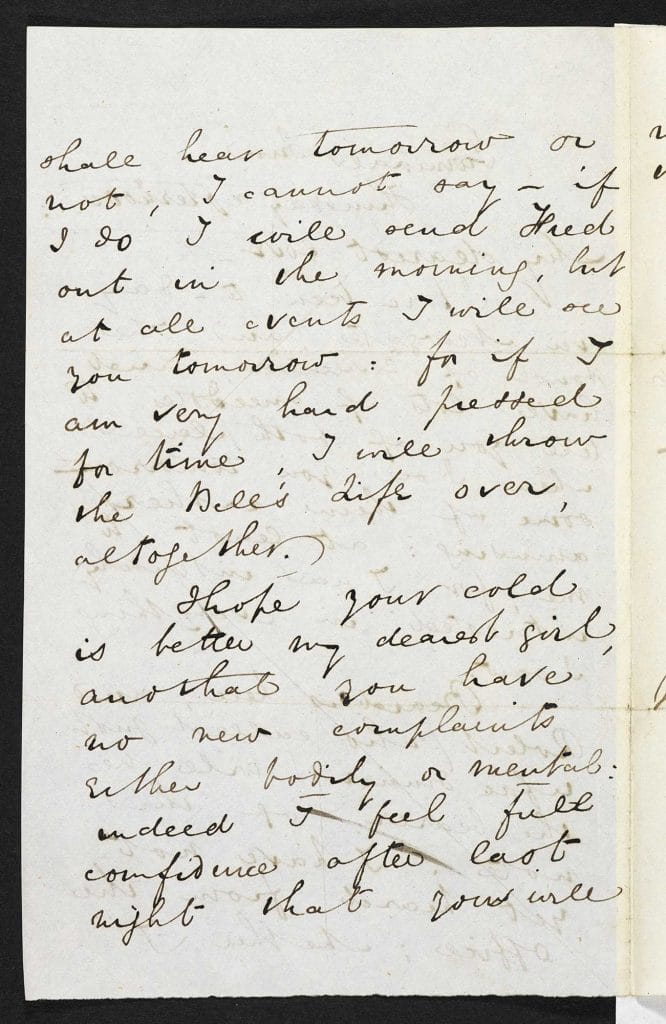

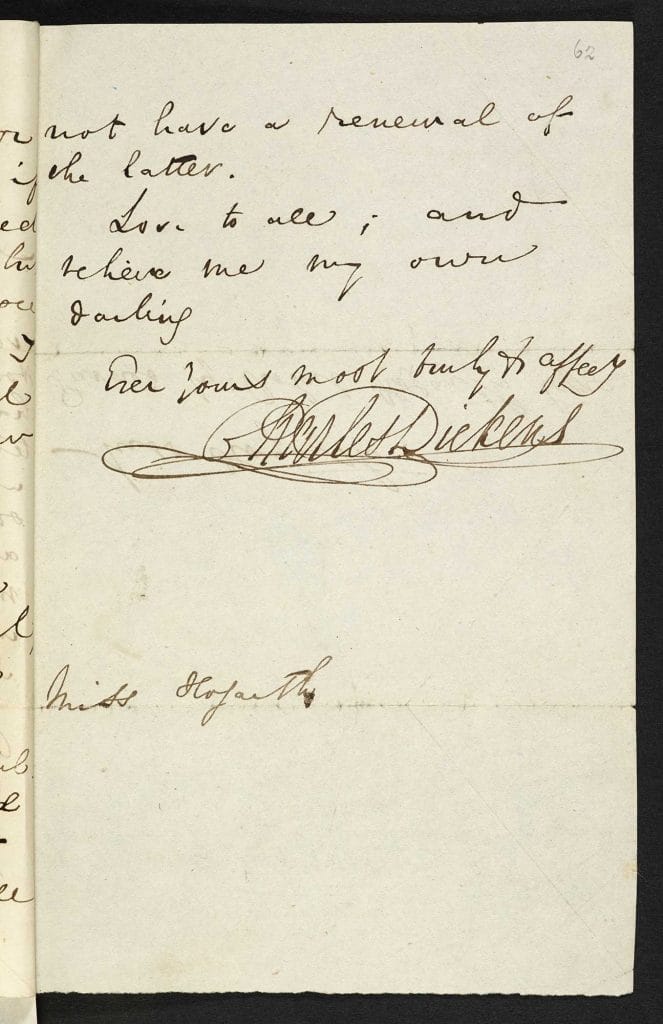

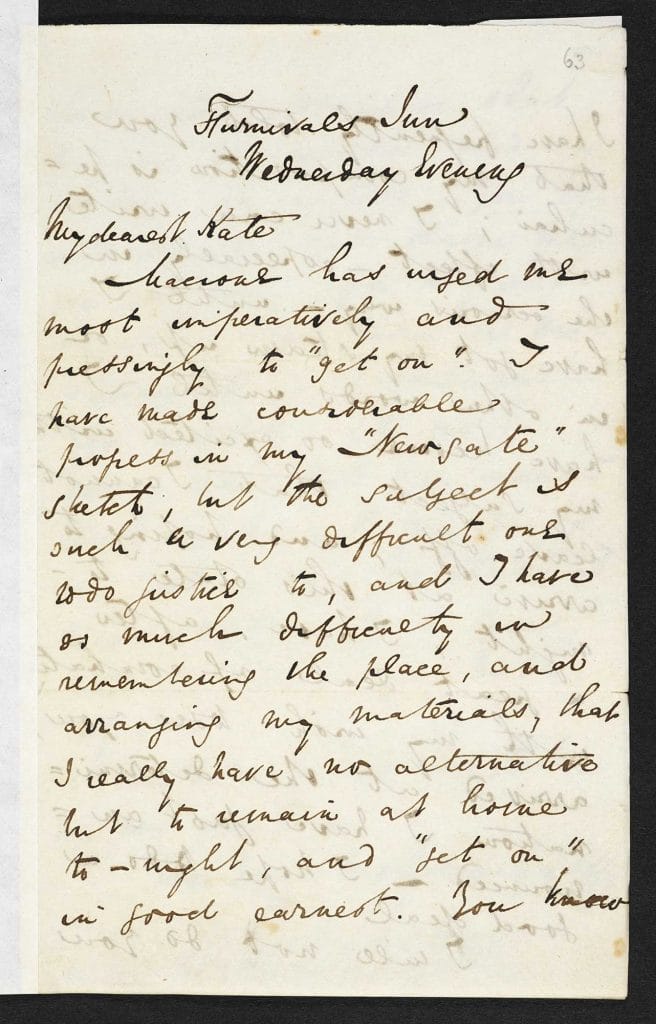

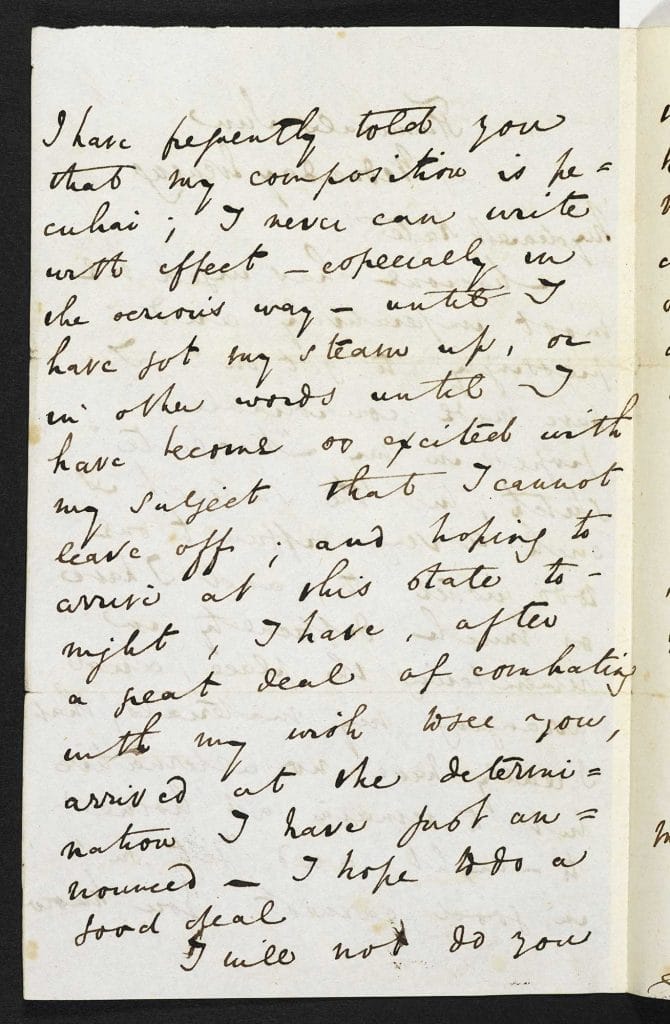

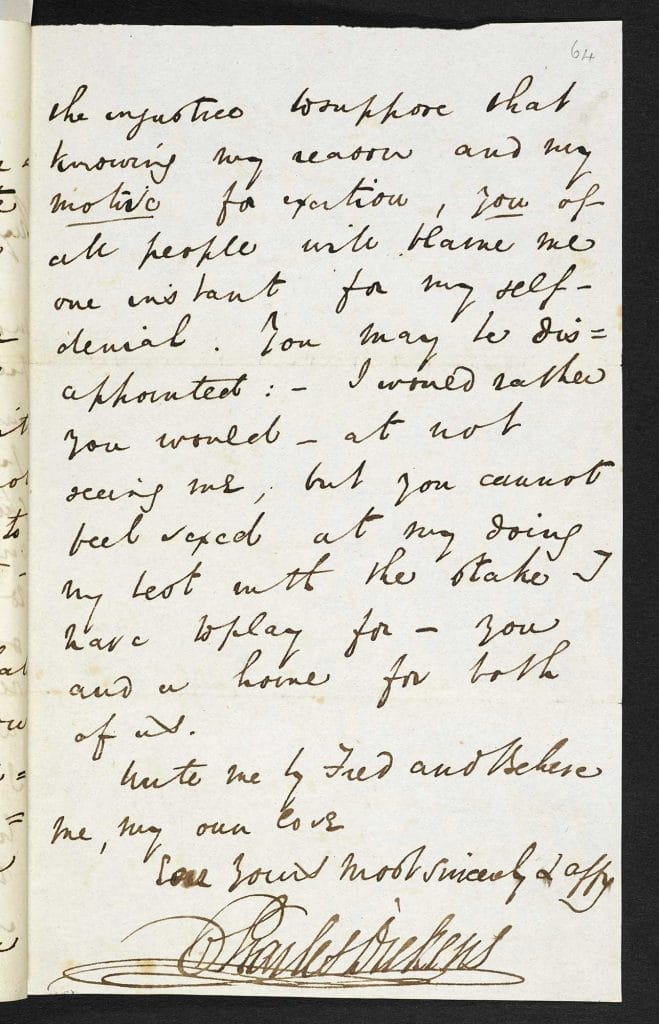

绞刑一般公开进行,观众规模通常十分庞大(有文字记录的观看人群可达十万人次)。甚至在写《雾都孤儿》之前,狄更斯就已经感受到绞刑令人憎恶的吸引力;正如他在1835年的信中所写:“一年的监禁,不管如何严厉,你对它的兴趣都远不及你对死刑的关注。脚踏轧机对世人情感的影响远不如绞刑架。”

我们在《雾都孤儿》中见到了这种对“世人情感的影响”——它弥漫在整部小说中:费金在老贝利法庭被定罪,“外头人群传来的欢呼声,似乎都在庆贺这个消息:费金会在礼拜一被处死”——礼拜一通常是执行死刑的日子。当奥立弗把发狂的费金留在死牢里的时候,他在牢房外头并没有感受到“适宜的情感”:“人群在相互推来推去,争吵说笑。”(第52章)

绞刑的意象

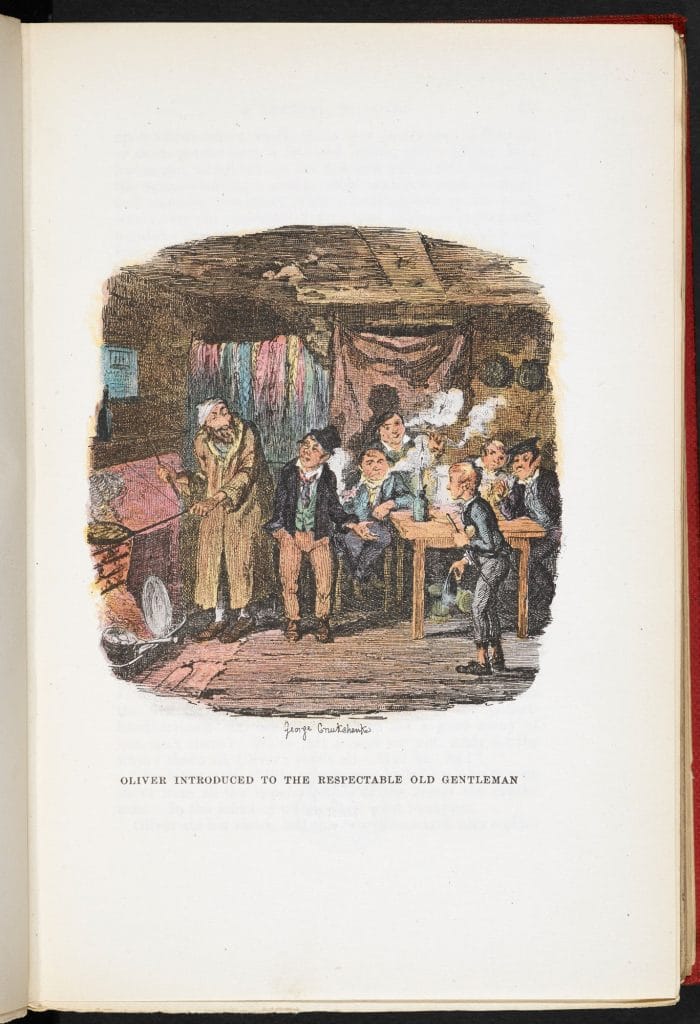

狄更斯只是简单地说,费金家的墙壁“因为年代久远,布满灰尘,黑得不能再黑了” (第8章),但在知名的乔治·克鲁克香克(George Cruikshank)为这段话所绘的插图里,炉灶上贴了一张大纸——其实是一种通俗小报风格的单页海报,当时很受欢迎,上面常印有内容污秽或道德说教的民谣,文字四周配上骇人的木刻画和恐怖的图案。这张海报画了三个被吊死在绞刑架上的罪犯。在插画里,从奥立弗手中那条装满财物的手帕到围在“机灵鬼”脖子上的手帕,再到包扎在费金头上的手帕,最后到墙上那三个绳套,之间有一条意味深长的对角线。这样的构图显示了奥立弗有可能要踏上一条通往绞刑架的道路。克鲁克香克有时会在没有阅读原文的情况下,根据口头概述来作画;所以,他所配的图画也有可能激发了狄更斯的创作灵感。狄更斯在第九章中让费金说了一番赞成死刑的独白后,还让他说了一句话:“五个家伙挂成一串”——狄更斯其实是在回应库鲁圣的那张海报(他又添了两个,为了凑成好数字)。

对都市地下社会的描绘

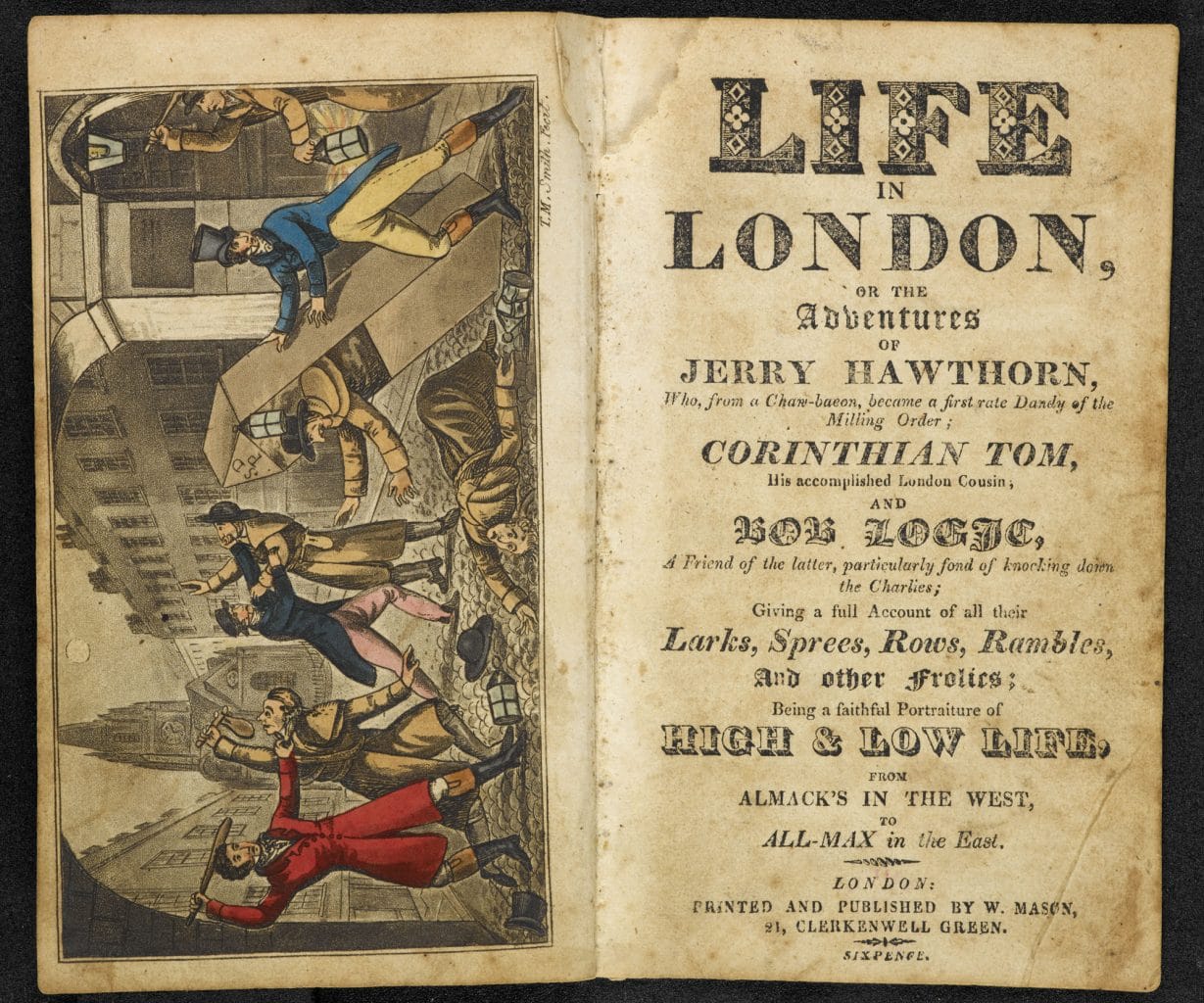

在《雾都孤儿》之前,就已经有丰富的文献对伦敦犯罪生活作了半虚构、半写实的精彩记录。比如,皮尔士·伊根(Pierce Egan)在畅销书《伦敦的生活》(Life in London,于1821年出版)中将地下社会变成了都市旅游观光的一个景点,在那里,能看见那个不体面的群体所展现的时髦、刺激却又亲切的形象。该书与《雾都孤儿》一样,都是由知名插画家乔治·克鲁克香克设计插画。伊根的主人公汤姆和杰瑞因好奇走进了“令人眼花缭乱”的犯罪世界,他们友爱携手,“在大都市里四处游逛、放纵”,但他们的闯荡是充满喜剧性的,两人总能安全地逃回到舒适而富有的伦敦西区。

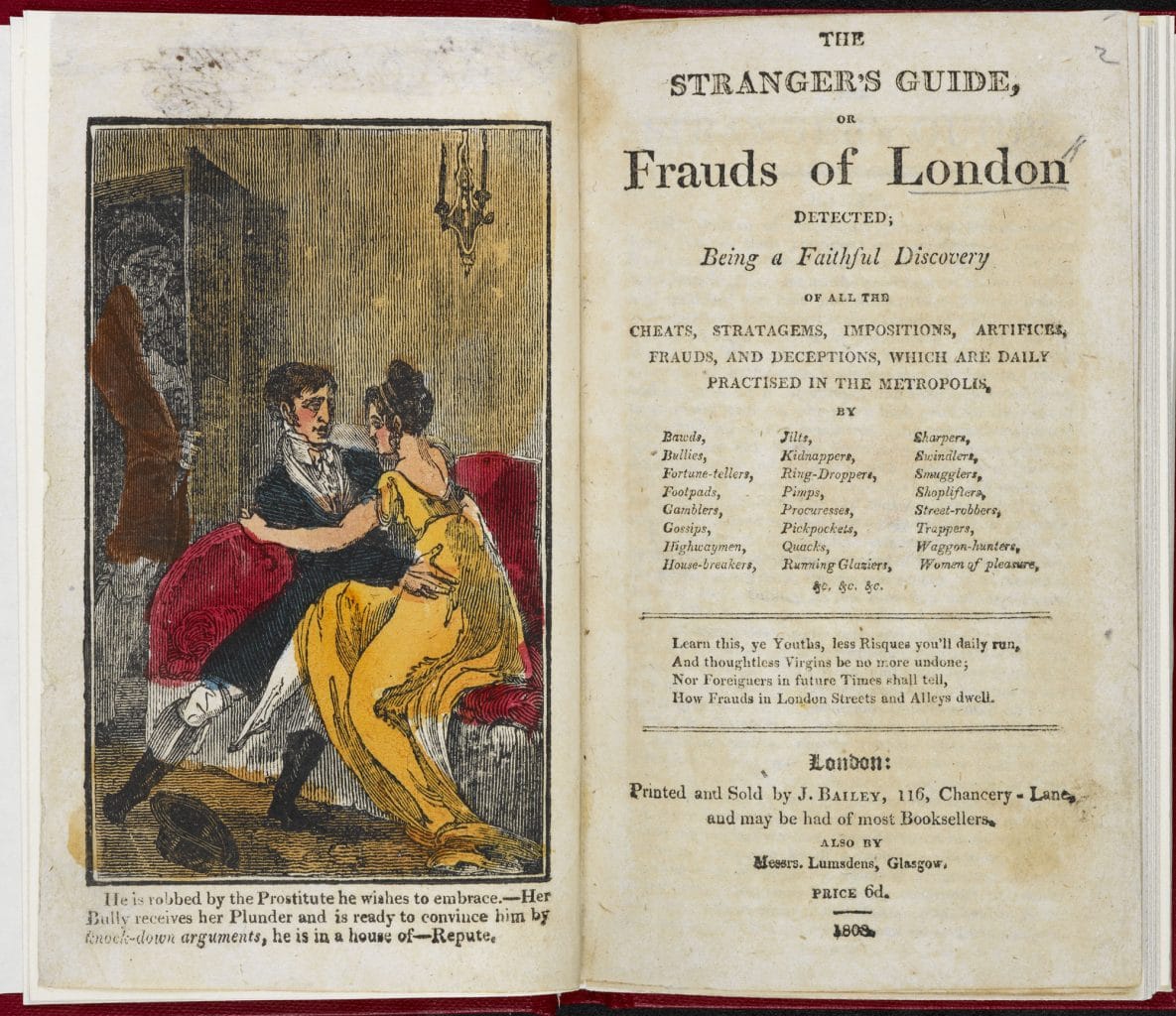

另外,当时也有大量关于城市地下生活、针对潜在受害者的旅游指南,就比如《新客指南,或伦敦骗局大起底:忠实揭露大都市每日司空见惯的所有欺诈、诡诈、撞骗、圈套、骗局和忽悠》[5](1808年)。这部引人入胜的作品在扉页里罗列了一长串伦敦地下的“掠食者”,包括诈骗者、商店小偷、扒手、绑架者、入室抢劫者、卖身女。它的卷头插画展现了大都市罪恶之窟的景象——一位妓女搂抱着毫无戒备的客人,在她身后埋伏着“拉皮条的人”,随时会向客人勒索钱财,有必要时甚至使用暴力。渴求与犯罪、腐败和暴力相关的图像与叙事,是有其深刻根源的——狄更斯在《雾都孤儿》中探讨了这个问题——但伊根与《新客指南》将狄更斯看来是黑暗丑陋的东西加以“消毒”以后,以自己想要的面貌呈现给读者。

《雾都孤儿》与“新门小说”

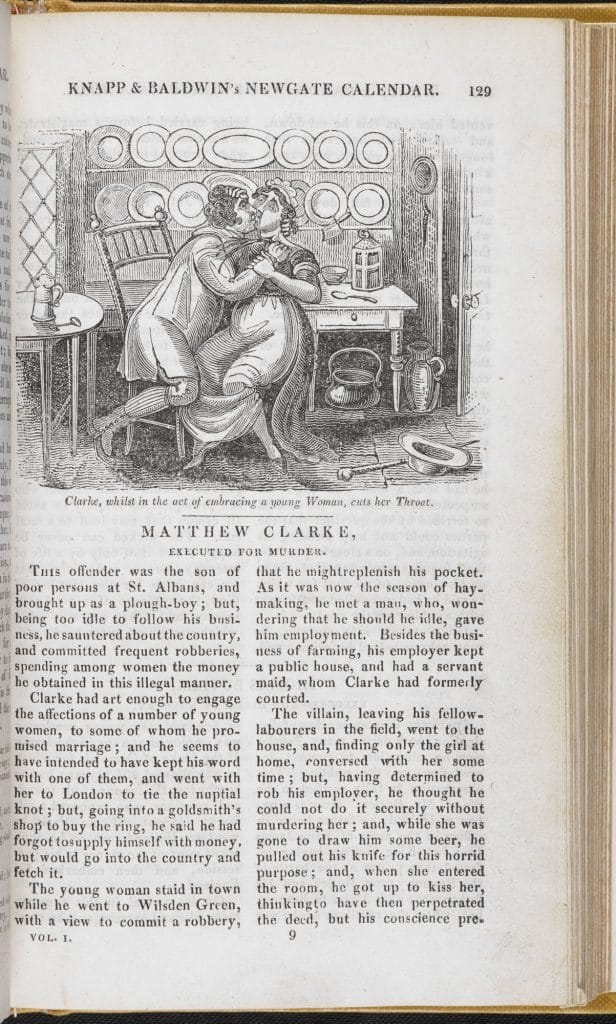

狄更斯所面对的这个独特传统至少有一百年的历史。奥立弗第一次被费金关起来的时候,费金给他留了一本书:《大罪犯的人生与审判史》。这些“吓人的描述是如此的逼真,生动,仿佛一页页泛黄的纸张都叫血痕染红了”。这就是《新门监狱纪事》,一部关于英国犯罪状况的重要著作,于1728年面世,后来多次再版,它让奥立弗感到了“一阵突如其来的恐惧”(第20章)。狄更斯本来想借《雾都孤儿》来消解当时犯罪题材的创作热度,但这部小说的成功反而极大地推动了这股潮流;十九世纪三十年代晚期掀起了一场关于“新门小说”这种文学体裁过分渲染犯罪的争论。

令狄更斯反感的是,《雾都孤儿》被卷入这场争论中。他的朋友,小说家哈里森·安兹沃斯(Harrison Ainsworth)在1837年10月为自己的小说《卢克伍德》写了一篇新序言(一部充满性与暴力的疯狂情节剧,融合了未婚生子、坟冢、誓言、诅咒、毒药、财产继承争议、身份隐匿等要素),称赞《雾都孤儿》中关于伦敦犯罪生活的记述;不过,让事情变得更糟糕的是,安兹沃斯下一部热门小说《杰克·谢帕德》的出版恰好与《雾都孤儿》最后四期的连载相重合,而《杰克·谢帕德》正是基于十八世纪一位声名狼藉的窃贼(《新门监狱纪事》使这位窃贼名声不朽)的事迹而创作的。

1840年5月5日,一位叫弗兰西斯·库瓦西耶的男仆杀害了七十二岁的主人威廉·拉塞尔勋爵,这件事导致争论激化,因为库瓦西耶后来声称(至少依其申述是这样),他受到腐化,是因为阅读或观看了以杰克·谢帕德为主人公的戏剧化作品。这个案件引起轰动。1840年7月6日是个礼拜一的早晨,库瓦西耶在大约三万人前面被绞死,人群中间就有狄更斯,他对这件事作出激烈的回应。

1846年2月,(在修订《雾都孤儿》时),狄更斯给《每日新闻》写了一封长而有力的书信,表达了他对这个话题的深切关注。这封信回忆了狄更斯在1840年围观库瓦西耶被绞死时的经历:他是这样评判的:“这真是一个可恶、可悲、可恨的场景;司法看起来与(库瓦西耶)一样恶劣,甚至更恶劣;司法的影响要强大很多,在它四周洒满了远为可怕的传染病菌。”他同时指出:

“我刚到的时候,就只有几十个男童在街上,他们全都是小贼,从这时起……一直到我看见那具耷拉着脑袋的尸体被放在棺材木架抬到监狱的时候——在这人山人海中间,我没有见到一丝迹象;在窗台上,在街道上,在房顶上,不管在什么地方,我都没有见到任何与这个场景相适宜的情感。没有悲伤,没有适度的恐惧,没有痛恨,没有严肃的表情;只有下流,放荡、轻浮、醉酒,还有其它五花八门、洋洋自得的罪恶。我参加过的大型同胞集会,没有一个会让我觉得如此恶心,如果真有,那实在是不可思议。”

他的结论是深刻的:

就像万有引力是有形世界结构中的一条法则一样,“反感的吸引力”也是我们精神本质的一条法则,它所发挥的最大效力,(我相信)正是体现在死刑的这个情况下。

《雾都孤儿》可能是狄更斯以最大的力度去表现“反感的吸引力”的作品;他在写这封信的时候,正在修订《雾都孤儿》,似乎并不是一个巧合。

脚注

- James Hardy Vaux, A New and comprehensive Vocabulary of the Flash language (1819)

- Francis Grose, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue (London, S.Hooper, 1788)

- 原文为“the attraction of repulsion”,“repulsion”既有“排斥”、“排斥力”的意思,也有“反感”、“厌恶的”意思。结合语境,“repulsion”还有“令人憎恶的事物”的含义。这个短语揭示的是人对某些事物既厌恶又着迷的双重心态。(译者注)

- 这些数据来自V.A.C. Gatrell’s superb study, The Hanging Tree: Execution and the English People, 1770-1868 (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 4, 19, 7.

- The Stranger’s Guide, or Frauds of London Detected, Being a faithful Discovery of all the Cheats, Stratagems, Impositions, Artifices, Frauds, and Deceptions, which are daily practised in the Metropolis (1808)

文章翻译: 叶丽贤

《<雾都孤儿>中的罪恶概念》由菲利普·霍恩教授撰写;文章版权持有者:©️ 菲利普·霍恩。该文章可用作个人学习和研究之用,不可用于商业目的。

撰稿人: 菲利普·霍恩(Philip Horne)

菲利普·霍恩教授在伦敦大学学院的英语系教书。他目前的研究兴趣是:亨利·詹姆斯,文学隐喻,文学与政治,电影中活着的人与死去的人的关系。