“颓废”之女:维多利亚世纪末的“新女性”

追求自由、特立独行、受过教育、对婚姻和育儿不感兴趣,这种“新女性”(New Woman)的形象大胆挑战了维多利亚时代传统观念中的理想型女性角色。格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell)将细数“新女性”在新闻报道及托马斯·哈代(Thomas Hardy)、乔治·吉辛(George Gissing)和莎拉·格兰德(Sarah Grand)等作家的作品中是如何被描绘成滑稽的、危险的或鼓舞人心的形象。

维多利亚“世纪末”(fin de siècle),也称“颓废”时期,经历了很多重大转变。 新理论、新学说的出现及其对传统的挑战使艺术、政治、科学和社会领域发生前所未有的剧变。其中最彻底、最深远的改变也许要数女性的地位,她们在这个男性主导的世界中开始拥有越来越多机会。女性的教育及工作前景得到了改善,嫁人生子不再被认为是获取一定程度的经济保障的必要路径。

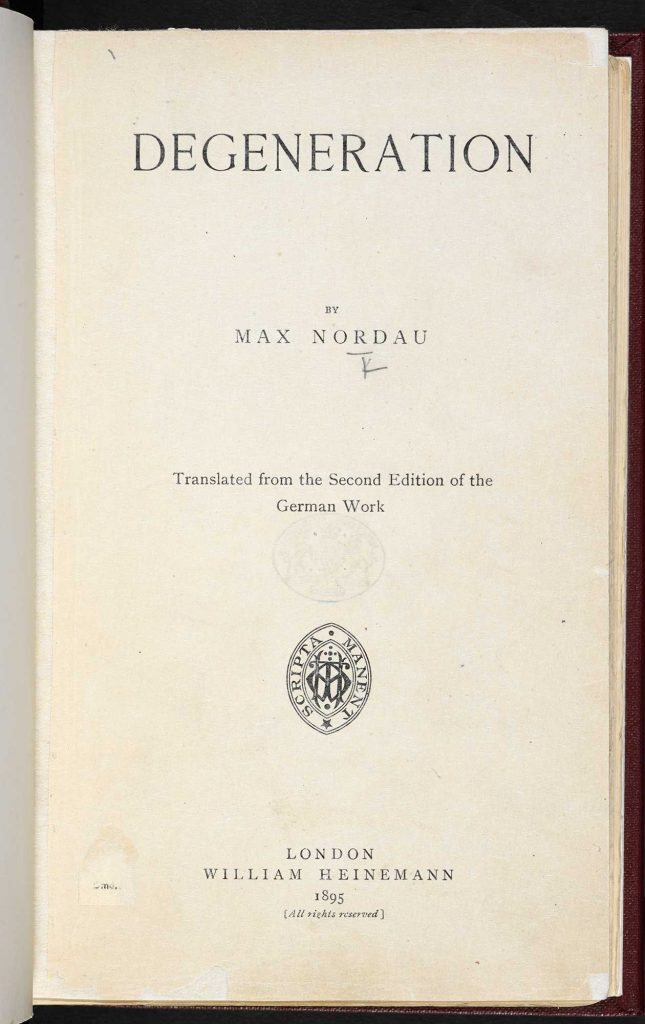

一股新的性自由风气也在这一时期出现。虽然在当时这仍是一个争议性话题,但托马斯·哈代和乔治·摩尔(George Moore)等作家已在《无名的裘德》(Jude the Obscure,1895)、《伊斯特·沃特斯》(Esther Waters,1894)等小说里正面讨论性欲望。“世纪末”思潮强调追求全新感官经验的重要性,因此在这一层面而言,性不可避免地扮演起愈发重要的角色。“新女性”和花花公子(the dandy)的形象在同一时期流行起来绝非偶然现象。正如“新女性”削弱了传统观点中的女性形象,花花公子也同样挑战了公认的男性形象。然而这种行为上的剧变也引发了愤慨,社会评论家马克斯·诺尔道(Max Nordau)便严厉谴责这种摒弃传统、男性变得女性化、女性则越来越男性化的现象。他称这是“国家的黄昏”——这也是他的畅销作品《堕落》(Degeneration, 1892)第一章节的标题。与此同时,《笨拙》(Punch)杂志也将“新女性”描绘成一种滑稽的形象:苦闷的、受过太多教育而永远困在书架上的老处女。[1]

支持和反对新女性的声音并非泾渭分明。很多男性就认为女性能够独立自主取得成功是合理且有利社会的。但同时,很多女性强烈抗议女性解放,指责其对婚姻和母亲身份造成的威胁,小说家玛丽·奥古斯塔·沃德(Mary Augusta Ward)就是个著名的例子,她以夫姓汉弗莱·沃德夫人(Mrs Humphry Ward)为笔名写作。“新女性”要么被认为是追求自由、独立自主、会骑自行车、有着聪颖的职业头脑,要么就被描绘成性堕落、反常、男子气、烟不离口、讨厌孩子,但不管是哪种,新女性的精神与形象便在这里扎下根来,不管是被欣赏还是被鄙视,她们依然为维多利亚时代晚期和爱德华时期带来了改变的能量。

名称由来

对于“新女性”这一称谓的由来有不同说法,但这一词汇似乎是在1894年出现,被用在小说家莎拉·格兰德(原名弗朗西斯·伊丽莎白·贝伦登·克拉克)的一篇文章和“薇达”(Ouida)(玛丽亚·路易丝·雷姆的笔名)给《北美评论》所写的文章中。格兰德出版了一篇题为《关于女性问题的新角度》 [2] 的文章,从该文中,“薇达”提炼出“新女性”一词,将其用作文章标题,这一词汇也很快流行起来。[3] 格兰德这篇文章中的关注点与“新女性”的兴起尤其相关,她强调了维多利亚式婚姻中固有的双重标准——妻子需要坚守完美无瑕的贞操,而丈夫却不需要——这一主题也出现在她之后的小说《天生一对》(The Heavenly Twins)中。此后,“新女性”一词即成为描述新一代独立、受过教育的女性的简称。但用以定义“新女性”一词的女性品质和特征在当时已经出现了一段时间,例如在十九世纪八十年代的文学作品中就可见端倪。

文学中的“新女性”

现实中的“新女性”同时也是一种文化现象。在社会中,她可能是一位女权主义者或社会改革者;或是一位为女性选举权而战的诗人或剧作家。在文学中,作为戏剧或小说中的角色,“新女性”却常以不一样的形式出现——她的想法和欲望不但强调了自己的志向,也像镜子一样反映了社会的态度。文学中早期的“新女性”例子包括:亨里克·易卜生(Henrik Ibsen)《玩偶之家》(A Doll’s House,1879)中的娜拉,她离开丈夫去追寻自己的欲望;奥利芙·施赖纳(Olive Schreiner)的《非洲农场的故事》(The Story of an African Farm,1883)中的林德尔(Lyndall),这本书探讨的主题包括女性主义、婚前性行为及未婚先孕;托马斯·哈代《林居人》(The Woodlanders,1887)中的格雷丝·梅尔伯瑞(Grace Melbury),她受过的优等教育使得她在智识上孤立于家人和朋友。

“新女性”小说的全盛期出现在十九世纪九十年代中期。莎拉·格兰德继在文章《关于女性问题的新角度》强调维多利亚式婚姻中的双重标准后,在自己的小说《天生一对》中批判了十九世纪六十年代的“传染病法案”(Contagious Diseases Acts)。书中,主角埃瓦德妮·弗雷林(Evadne Frayling)在婚礼当天发现丈夫可疑的性史后,拒绝完婚。作为双重标准的可怕案例之一,“传染病法案”准许妓女被强制关押进“性病医院”(Lock Hospitals),却任由携带疾病并时常招妓的男性逍遥法外。格兰德1897年的小说《贝丝之书》(The Beth Book)提到了类似的主题,继而探讨如果年轻女子不去追求教育和学识自由,而是一有机会就被鼓励缔结有利婚姻所带来的灾难性后果。

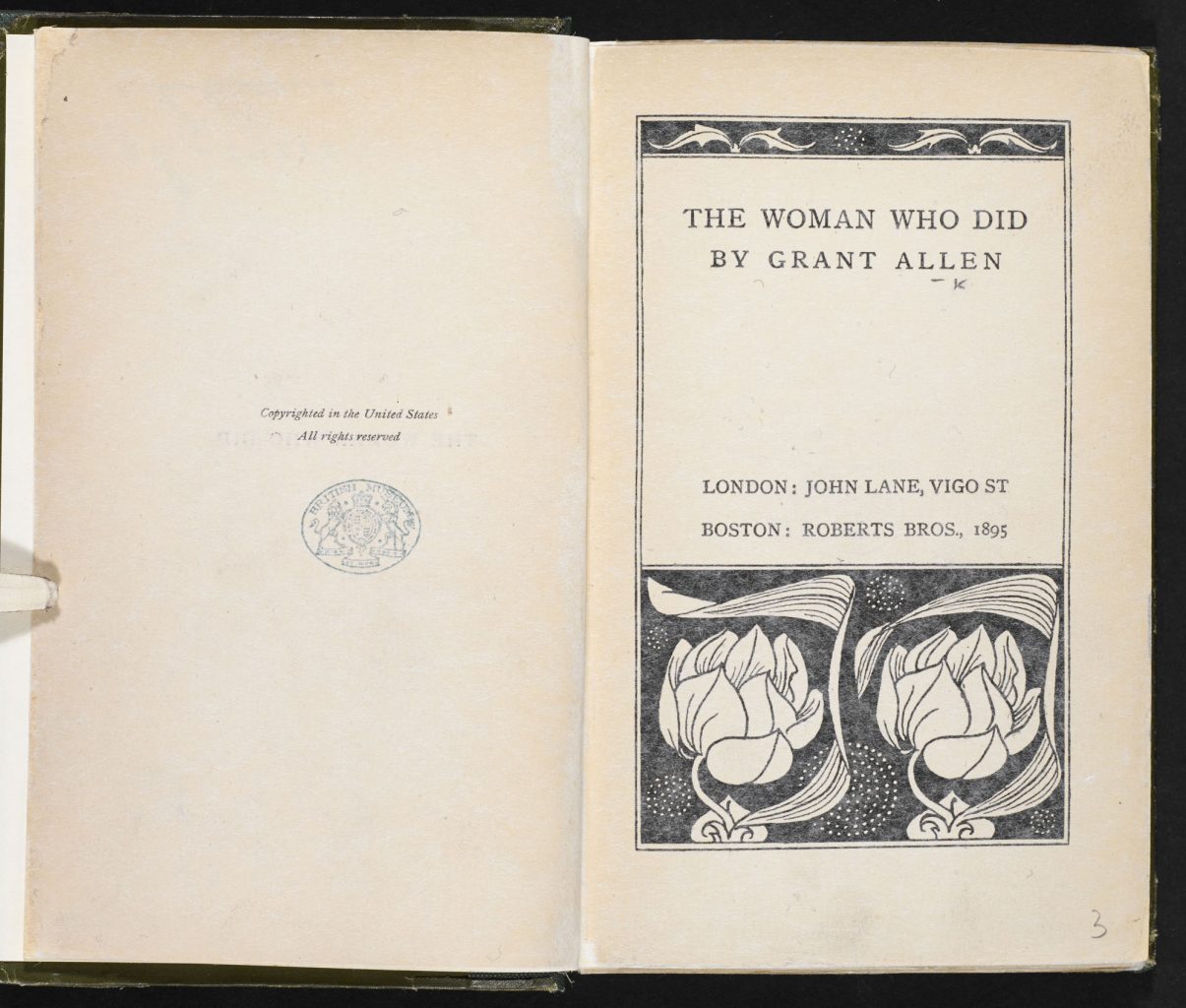

值得关注的“新女性”形象也出现在了同时代其他文学作品中,包括格兰特·艾伦(Grant Allen)的《敢作敢为的女人》(The Woman Who Did,1895),书中展示了“自由恋爱”会给一个在经济上依靠男人的女人带来怎样的风险;以及托马斯·哈代的《无名的裘德》(1895),其中苏·布莱德赫(Sue Bridehead)怀了裘德的孩子,但拒绝嫁给他,因此引发了社会的愤慨。孩子死后,苏认为她的“罪”受到了神的惩罚。乔治·吉辛的《畸零女人》(The Odd Women,1893)是另一部重要的“新女性”小说,这本书探讨了两种拥有不同的追求的女人所分别遇到的截然不同的机会和陷阱,她们之中一些人追求完美的婚姻,而另一些人则执着追求教育、工作及独立。

“新女性”与性

维多利亚社会对女性角色的传统观点在考文垂·帕特莫(Coventry Patmore)出版于1854年的诗作《屋中天使》(‘The Angel in the House’)得到了集中体现。该诗描写出作者心目中的理想女性形象:她是深情地忠诚于丈夫的妻子,也是全心投入在孩子身上的母亲。威廉·阿克顿(William Acton)对女性性欲的观察,出版于1862年,则总结了一位男性医生心目中理想女人的性欲,或者不如说,她们在这方面的缺乏:

“一般情况下,一个端庄的女人很少会欲求任何性满足。她们忠诚于丈夫,但这仅仅是在取悦他们,而且出于对母性的欲望,她们更愿意从丈夫的这种关注中解脱出来。” [4]

“世纪末”文学以各种各样的形式逆反这些传统观念。男性作家们倾向于将“新女性”塑造成性的猎手或是一位过度敏感的知识女性——她们因而不能接受自己作为性感个体而存在。布莱姆·斯托克(Bram Stoker)《德古拉》(Dracula,1897)中的露西·韦斯顿拉(Lucy Westenra)就是前者,而托马斯·哈代的《无名的裘德》中的苏·布莱德赫则代表了后一种。露西·韦斯顿拉的例子比较极端。在德古拉将她完全变成吸血鬼之前,露西甚至就表达出想要有三个丈夫的欲望(也就是拥有三个性伴侣)。当一天之内被求婚三次后,她抱怨道:“为什么不能让一个女孩同时嫁给三个男人,或者所有喜欢她的人,以避免这些不幸呢?”(第五章)。[5] 在德古拉袭击她之后,露西的纵欲和反常也成为了对“新女性”的性堕落的讽喻;她捕食儿童,毫无任何母性本能。露西最终的死——她的丈夫在朋友面前用木桩刺穿她的心脏——带有一种如同强奸般、令人毛骨悚然的感觉,这一幕不但代表了对她性放纵的骇人惩罚,或许也是对她投身于一个堕落的外国贵族的惩罚。

《德古拉》中的米娜·默里(Mina Murray)是个更微妙的角色。她是个独立又聪颖的女人,但因为与乔纳森结婚并情愿成为一个贤妻,她逃过了惩罚。米娜能活下来但露西却遭受了如此可怕的结局这一安排,或许反应出斯托克尤其不喜欢“新女性”,反之赞赏女人更传统的一面。

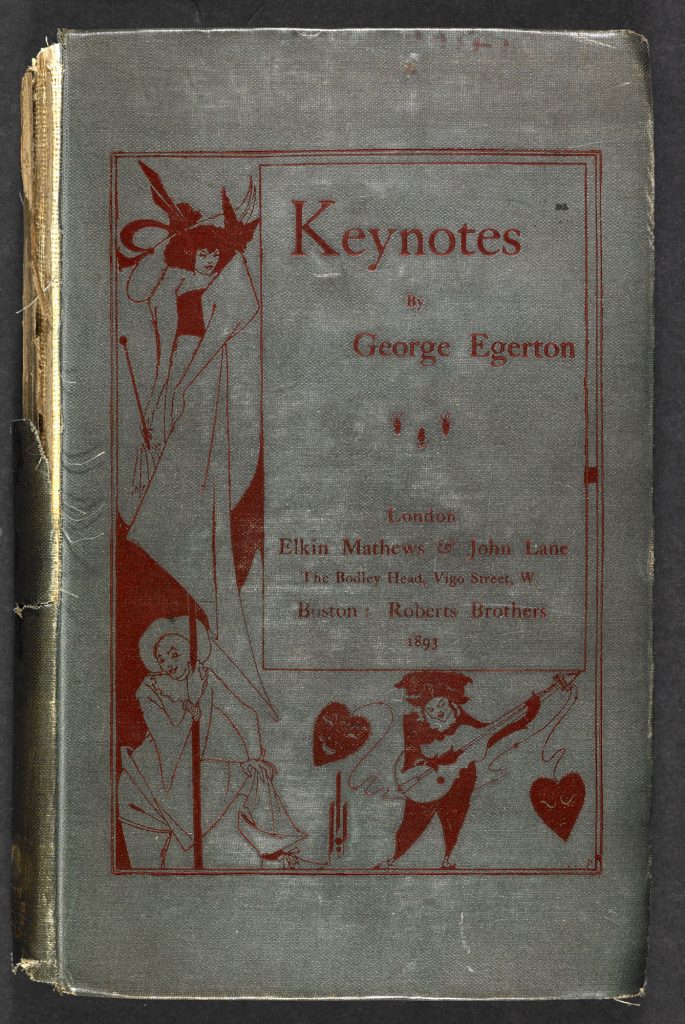

从乔治·艾杰顿(George Egerton)(笔名玛丽·查维莉塔·邓恩·布赖特)的作品中看到,我们可以看到不同于斯托克对享受性欲的女人的观点。艾杰顿的短篇小说,尤其是出版在合集《基调》(Keynotes)中的作品,正面颂扬了“新女性”在性欲上大胆的一面——而实际上她自己的人生也正是如此。艾杰顿结过两次婚,一次离婚,一次丧夫,且在一系列男女关系中悠然自得。

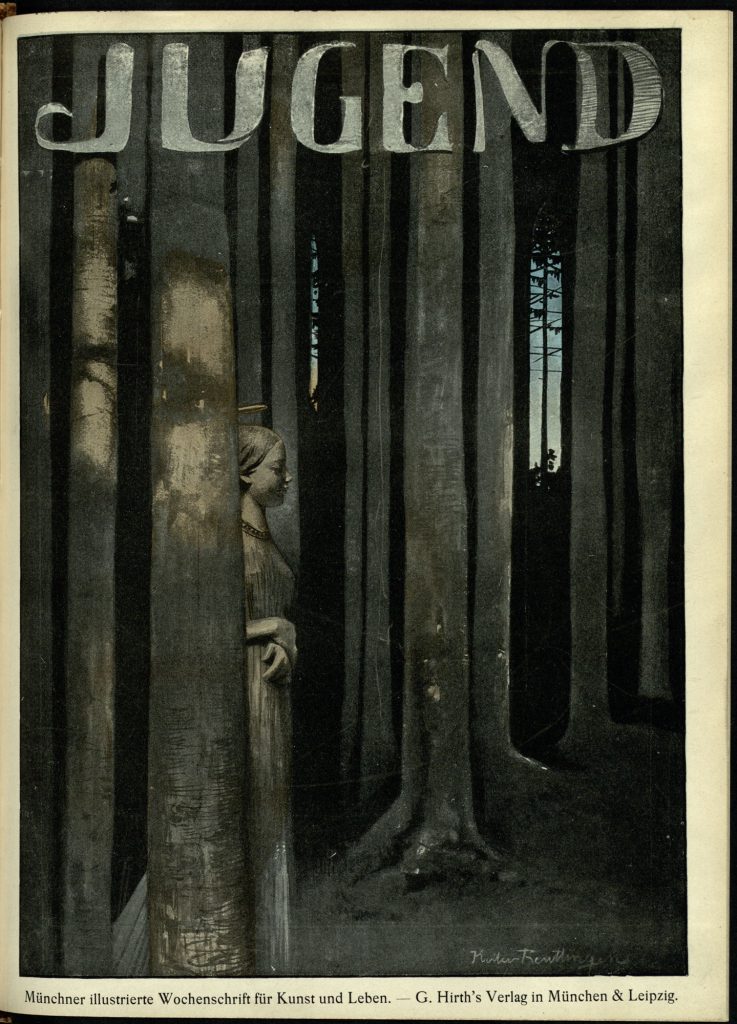

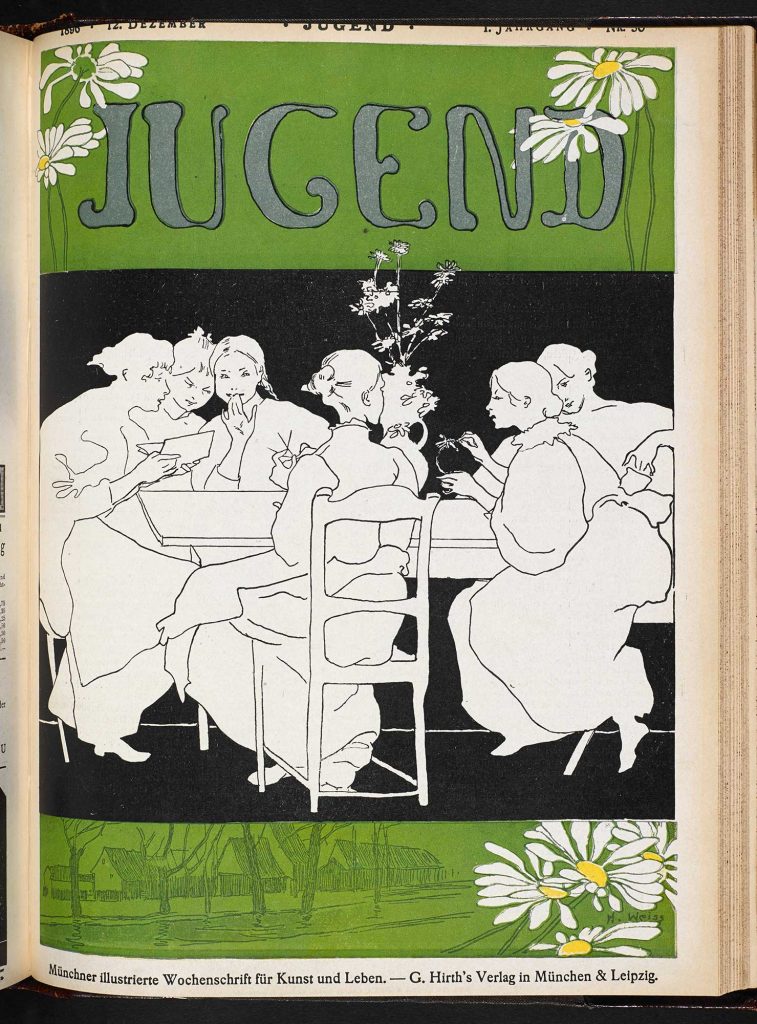

衰落与谢幕

“新女性”和颓废派常常被联系在一起,但这一“同盟关系”并不稳定。莎拉·格兰德在《贝丝之书》中通过充满争议的艾尔弗雷德·凯利·庞西一角抨击了颓废派——庞西甚至在一家叫做《父权》(The Patriarch)的杂志干活。但其他“新女性”作家都积极地向《黄书》(The Yellow Book)杂志供稿,这是颓废派最权威的出版物。然而,这本杂志与奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)同时走向衰落。尽管王尔德从未在这本杂志上发表过文章,但两者并非没有牵连。“新女性”、颓废派和花花公子都被卷入因王尔德入狱所引发的风暴中,1895年12月21日,《笨拙》杂志沾沾自喜地刊登了《新女性的终结——崩塌终于到来》一文。1895年后,“新女性”小说迅速衰落,但作为一种现实生活中的形象,以及作为随后每一类女性主义运动的原型,“新女性”所留下的遗产一直影响到今天。

脚注

- Punch magazine, vol.106 (January-June 1894) contains a satirical cartoon called ‘Passionate Female Literary Types’.

- North American Review, 158 (1894) pp. 270-6.

- Ibid., pp. 610-19.

- William Acton, The Functions and Disorders of the Reproductive Organs in Childhood, Youth, Adult Age and Advanced Life Considered in the Physiological, Social and Moral Relations (London: John Churchill, 1862), pp. 101-102.

- 布莱姆·斯托克:《吸血鬼伯爵:德古拉之吻》(吴凡 译),陕西师范大学出版社(豆瓣图书),第63-64页。

文章翻译:冯优

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell )

格雷格·巴兹韦尔是大英图书馆“文学印刷资料,1801-1914年”展览的策展人;他同时也是大英图书馆2014年10月到2015年1月20号的展览“哥特文学,恐惧与惊奇:哥特的想象力”的联合策展人。他的研究方向主要是维多利亚时代晚期的哥特文学。他还编辑了一系列玛丽·伊丽莎白·布莱顿的鬼故事,《玻璃杯中的脸以及其他故事》(The Face in the Glass and Other Gothic Tale),在2014年秋季印刷出版。