《化身博士》中的双重人格

大英图书馆策展人格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell),以《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)中的双重性为线索,探究这部小说与当时的进化论、堕落、意识、同性恋和犯罪心理学理论的互动。

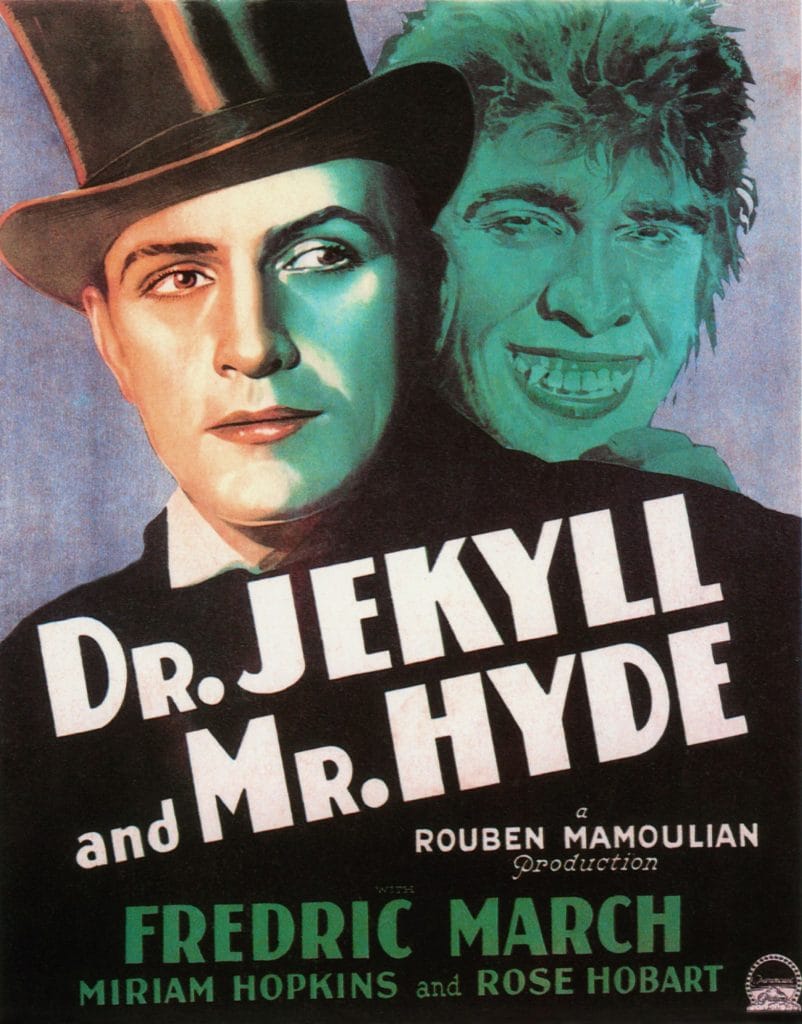

罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《化身博士》(1886)是维多利亚晚期文学作品,探讨的主题是最早由玛丽·雪莱(Mary Shelley)在《弗兰肯斯坦》(Frankenstein,1818)所提出的概念的变异。然而,史蒂文森笔下的怪物不是由残肢断臂缝合而成的,它的出现完全孕育自人性的黑暗面。故事里,杰基尔博士,这位风光体面、来自维多利亚时代中产阶级的专业人士,经过一连串科学实验,从自己的灵魂中分裂出“猿猴学样”的“野兽”海德(第十章)。[1]

过去的哥特小说也屡屡探讨过自我的邪恶面或双重人格的主题,但史蒂文森的天才在于,他通过杰基尔和海德的故事,表明双重性不仅限于个人,同时也是社会的整体特征。体面和堕落、放纵和束缚、诚实和欺骗,在故事通篇往往如影随形。连伦敦城本身也带有双重性——富裕体面的街道和暴力四伏的秽臭街巷毗邻相依。

进化和堕落

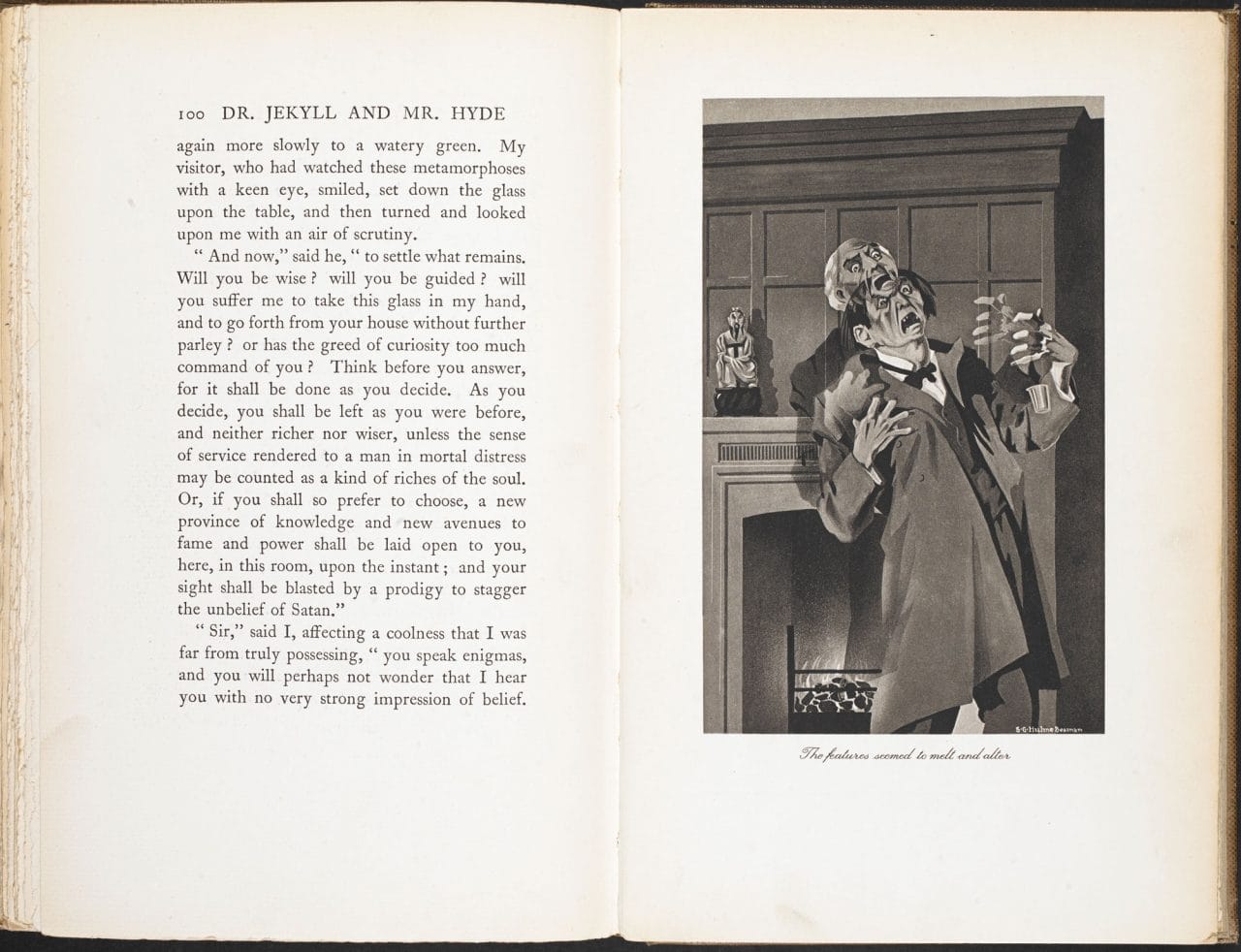

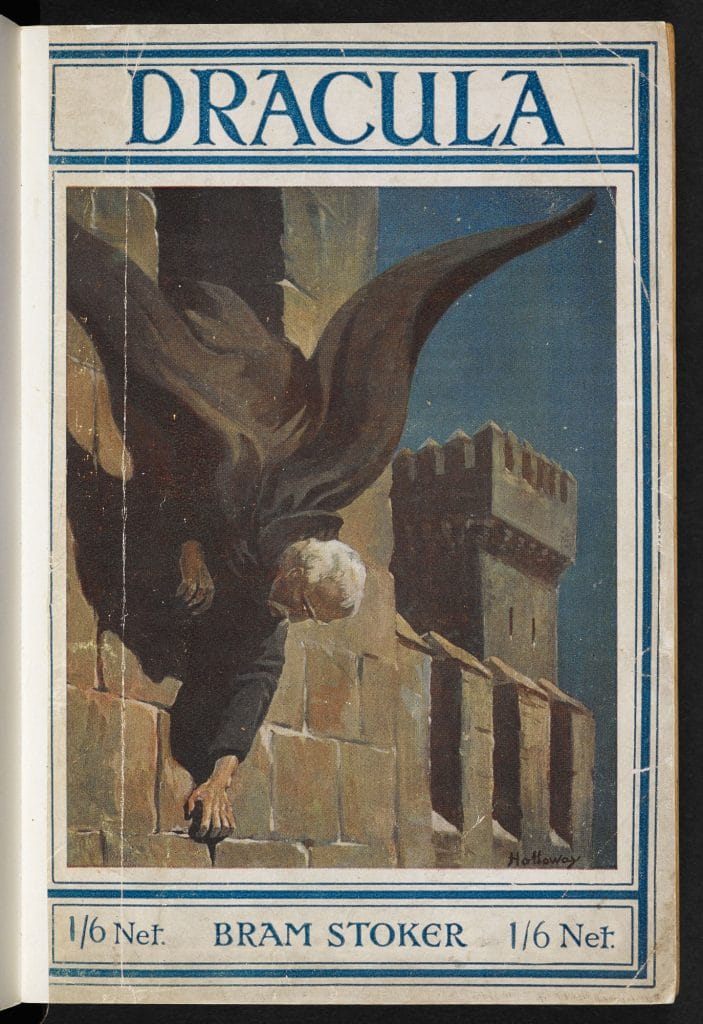

浅显地看,杰基尔博士是善良的,在业内德高望重。与此同时,海德是邪恶的,他杀人,绊倒了无意挡路的小女孩。但更深层次地看,这不仅是善与恶的对比,更是进化和堕落的对比。对海德外貌的所有描述都令人作呕。他被形容为“如类人猿一般”、“史前穴居人”、“简直不像个人”(第二章)。杰基尔的朋友、厄特森先生(Mr Utterson)的远亲恩菲尔德先生(Mr Enfield)也是城里的名人,他评价海德“相貌有点儿不正常,叫人见了很不愉快,简直令人憎恨。”(第一章)。在杰基尔和海德的故事问世的十五年前,查尔斯·达尔文发表《人类的由来》(The Descent of Man,1871),他在书中写下如此结论,人类是“从一只有毛、有尾巴的四足类或兽类动物传下来的”,而它们“有可能是从一种古老的有袋类动物派生出来的”。[2] 进一步溯本求原,达尔文提出假设,在这些进化阶段之前,还有“某一种近似两栖类的动物,再由此向前追溯,便要追到一种类似鱼的动物了”。[3] 这套形同噩梦的生物学系谱否定人类的特殊性,同时也成为诸多维多利亚晚期哥特小说的灵感源泉;其中一个例子是那位可变成狼和蝙蝠的德古拉伯爵,莫罗博士(Dr Moreau)试图野蛮加速进化进程,在岛上对可怜的动物进行惨无人道的实验是又一个例子。史蒂文森对海德的描摹采用了类似的风格。海德形貌可憎,但观者的憎恶,也许仅仅是因为他们潜意识联想到自己的远古祖先。杰基尔博士的医界同僚兰年博士(Dr Lanyon)亲眼看见海德变回杰基尔,得知这个丑陋凶狠的畜生竟栖居在这位可敬的维多利亚科学家体内,旋即一病不起,魂归九泉。

双重生活和欺骗表象

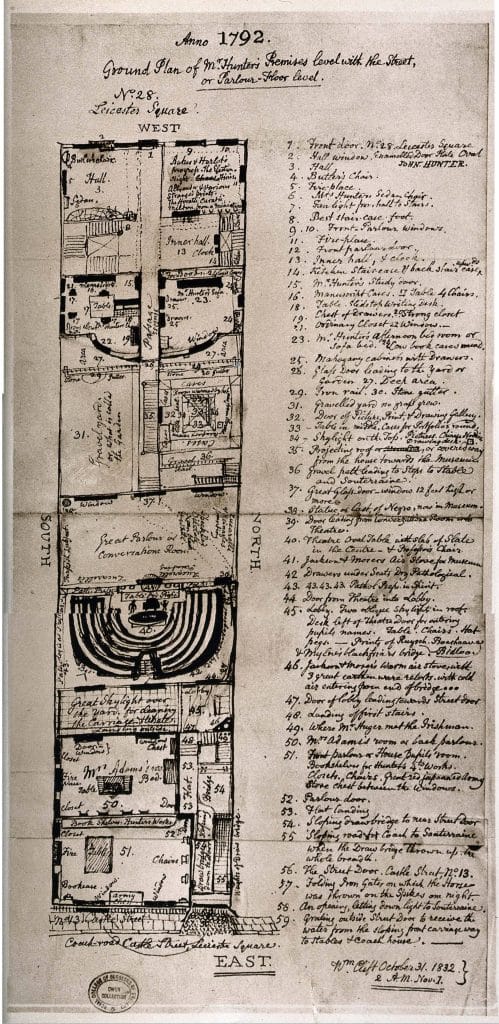

坐落于莱斯特广场,十八世纪晚期外科名医约翰·亨特(John Hunter,1728-1793)的望宅很可能是杰基尔博士的宅邸。这栋建筑也是谜团重重。为了人体解剖学的研究和教学,亨特需要死人尸体,其中很多来自“掘墓人”,他们专挖刚下葬的坟墓。这些尸体经大宅的后门送入,一般趁夜黑,经一座吊桥从后门直通解剖准备室和讲课厅。

杰基尔博士住所的正门“气派豪华和安适”(第二章),而海德初次登场后,便进入一栋呈现出“一派年久失修的颓败情景”(第一章)的建筑。怪就怪在,光鲜的正门和破败的后门属于同一栋宅邸。史蒂文森不仅指出可敬和可鄙往往近在咫尺,更道出体面外表下可能暗藏见不得光的秘密。与此类似的是,厄特森律师的朋友、看似体面的恩菲尔德先生,第一次撞见海德时,正“在冬天里一个漆黑的清晨,大约三点钟左右,从很远很远的地方回家去”(第一章)。恩菲尔德究竟去了哪里、做了什么,书中没有点破,但听来难言清白。纵观全书,每个人、每件事,都是乍看光明正大,细觑阴郁邪恶。

双重意识

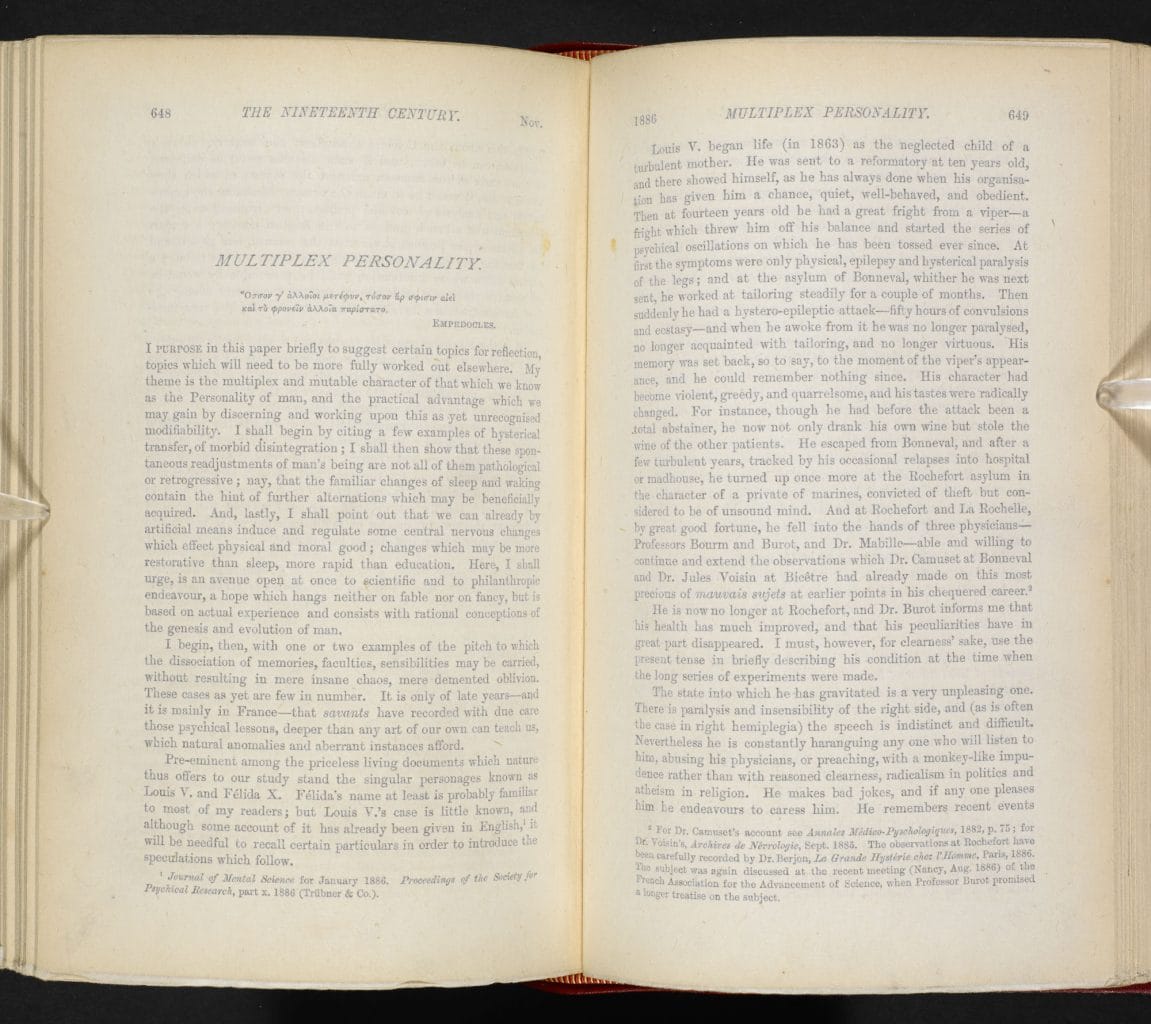

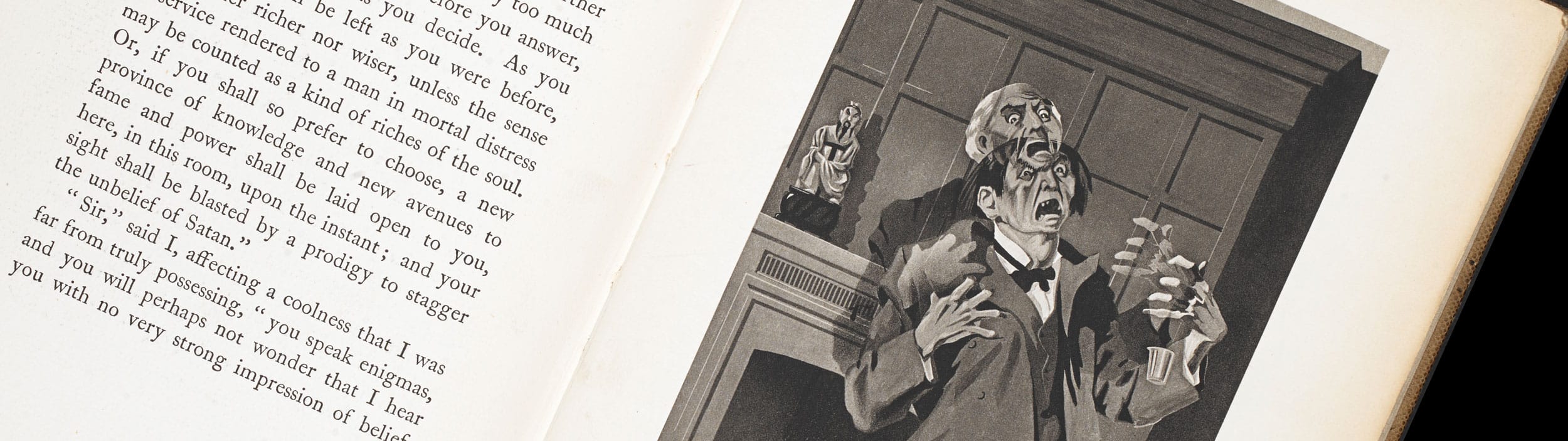

杰基尔博士和海德先生外貌的差异源于查尔斯·达尔文著述提出的理论,同样,他们的人格差异也演绎了当时关于道德行为和人类意识可能存在多重性的争论。通过将杰基尔博士的人格实实地一分为二——正派的一面比较成功地压制了违背社会教条的欲望;不道德的一面则在反抗以满足兽性的冲动——史蒂文森以精炼抽象的方式探讨发生在我们每个人心中的战争。杰基尔博士发现,“我认识到,在我的意识领域内有两种本性在斗争,即使有充分理由说我属于其中之一,也无非因为从根本上讲,这两者我都深陷其中”(第十章)。借助海德,可敬的杰基尔博士挣脱了社会强加的束缚——“我的恶魔被关了很长一段时间,现在咆哮着冲出了牢笼”(第十章)。在结尾的自白中,他最终认识到自己不得不在杰基尔和海德的人格中作最终抉择。成为后者,就要放弃崇高的追求,“永远遭人鄙视,无人理睬”(第十章)。但选择杰基尔,就要放弃只有身为海德才能纵情满足的感官享受及一切不体面的欲望。虽然杰基尔和海德的故事是离奇的个例,但正如忧郁的杰基尔所得出的结论,这是一场“从人类诞生至今,每个人身上都在发生”的天人交战(第十章)。

同性恋

在此书的初稿中,史蒂文森让杰基尔博士坦白“从儿时……我就被某种见不得人的欲望奴役”,我们难免会好奇,这究竟是种什么样的“欲望”。因为不知道杰基尔和海德是同一个人,书里的其他人物还有这本书的早期读者一定对他们的关系大惑不解。为什么有头有脸的杰基尔竟让海德这恶徒随意出入自己的屋子,甚至修改遗嘱,让海德在自己死亡或失踪后继承一切?对于恩菲尔德先生来说,这只有一种可能:“我看其中大概有讹诈的关系;可能是一个正派人在为自己年轻时行为有失检点付出高昂的代价”(第一章)。在史蒂文森所处的时代,同性恋是不可言说的禁忌,但很多情节都暗示着海德利用杰基尔越轨的性取向对其敲诈。

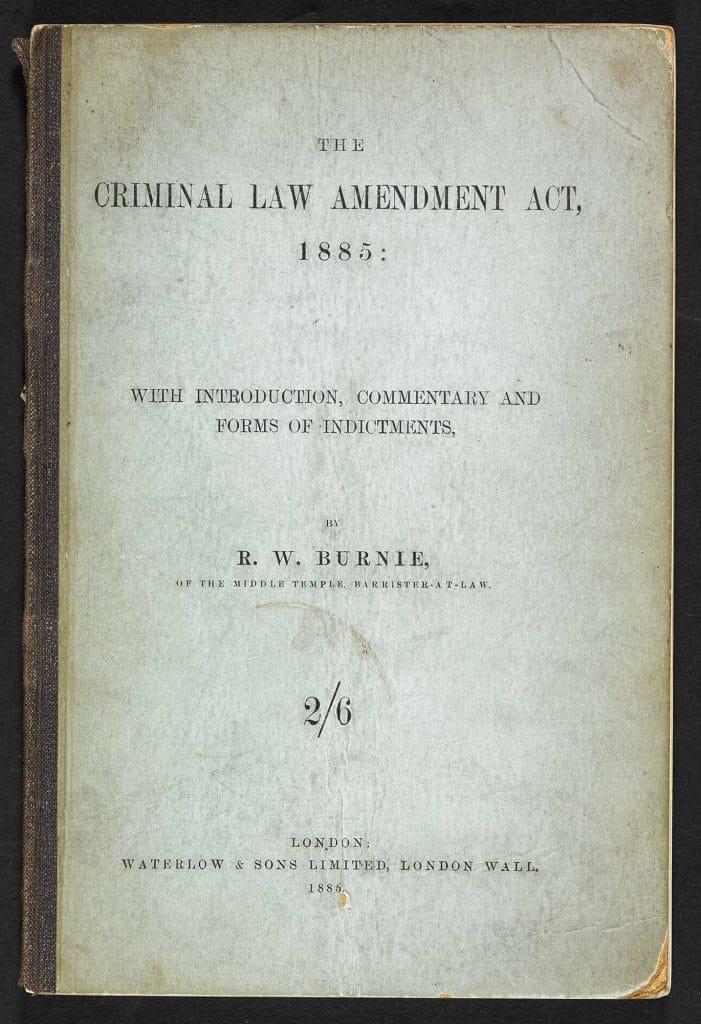

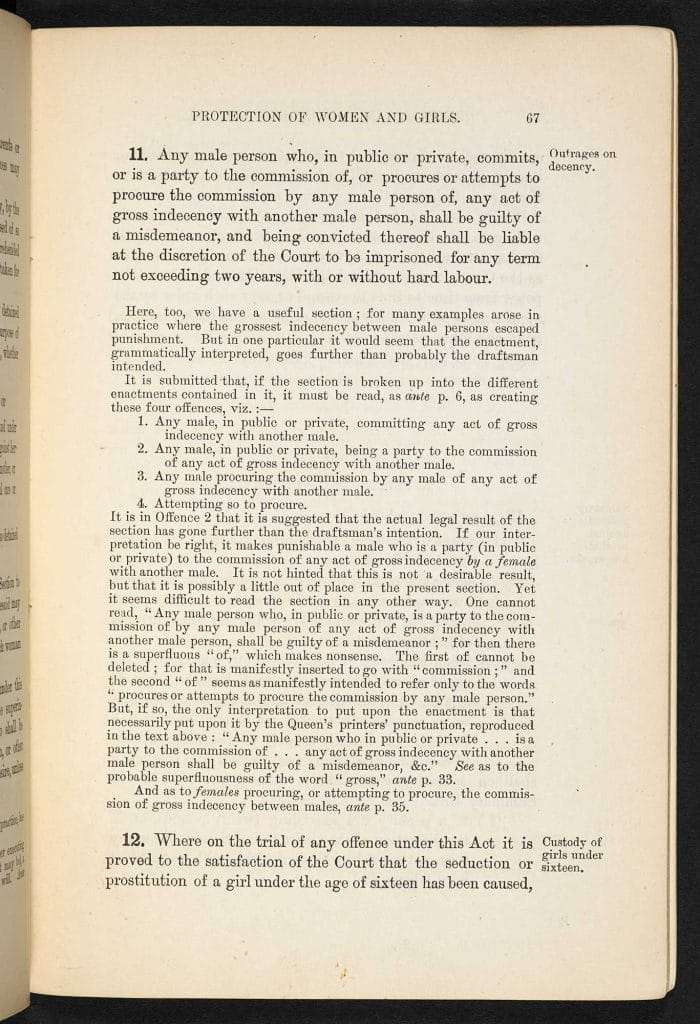

当时,同性恋和讹诈常常联系在一起。1885年(该小说的创作年份),《刑法修正案》第十一章规定“严重猥亵”——一个没有定义、云山雾罩的术语——属于犯罪。在实践中,《刑法修正案》凭极琐碎的证据就能给同性恋定罪,因而该法案被称为“讹诈特许状”。杰基尔博士单身,整个故事都在一个全是未婚男士的小圈子里发展。就像厄特森“想到这家伙(海德)像贼一样向哈利的床畔潜行,我的血都凉了”(第二章)之类的曲笔所示,同性恋(不管这是博士过去的秘密,或是年轻的海德和孤独的杰基尔之间正在发生的情状)是全书所影射的另一主题。就连在河边的某个夜里向海德“点一点头,很有礼貌地……招呼”,随后惨遭杀害(第三章)的长者丹佛斯·凯茹爵士,如果读者意识到同性恋是全书的隐线,也能从他身上看到一些全新的线索。在这篇讲述双重生活的故事中,无人表里如一。

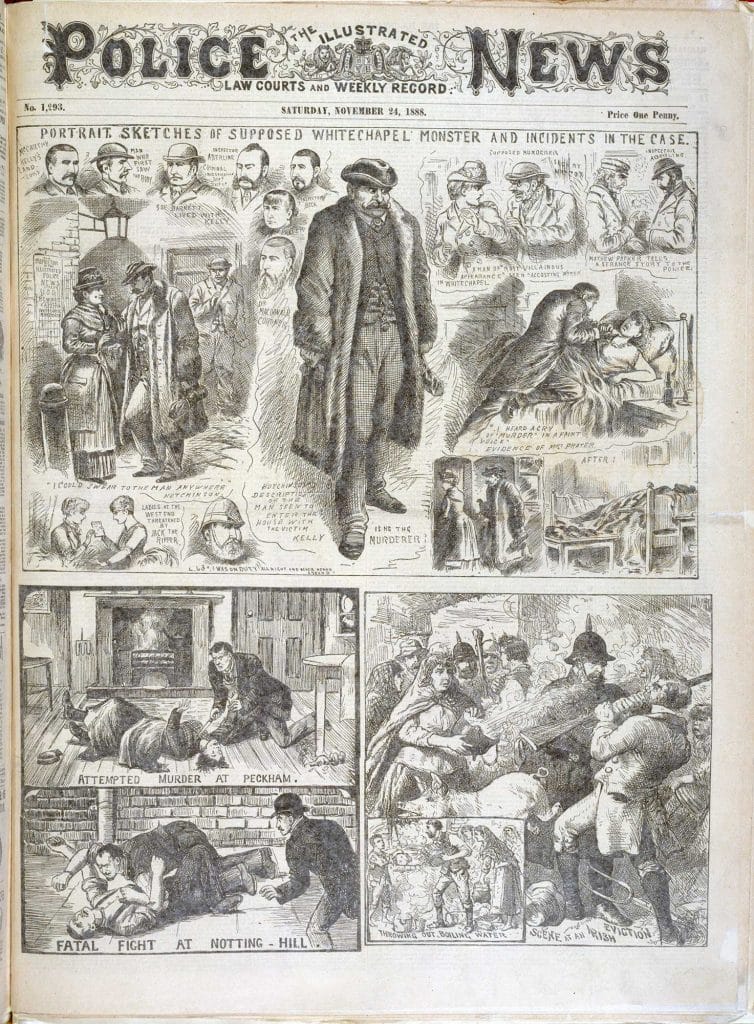

双重性在史蒂文森这篇故事中所演的好戏,并没有随书籍的出版而落幕。在某种恐怖的巧合下,现实的事件开始与虚构的情节重叠。1888年秋,杰基尔和海德的故事发表两年后,白教堂凶杀案揭幕,在公众的想象中,活生生的杀人犯和虚构的海德先生恰成一对。凶杀和虚拟故事彼此缠绕,在小说出版一年后上演的改编舞台剧中,因一人分饰杰基尔和海德两角而声名大噪的理查德·曼斯菲尔德,竟被某个群众指控为现实中的罪犯“开膛手杰克”。

按后文的回顾,当海德用手杖毒打丹佛斯·凯茹爵士,他“怀着欣喜若狂的心情殴打那个无力反抗的肉体,每打一下就尝到一分快乐”(第十章)。这份凶残与“开膛手杰克”两两相映。杰基尔和海德道出了一个令人不安的真相。海德“类人猿”似的相貌符合当时的犯罪理论,即坏人可以通过外貌特征辨识。然而,在杰基尔博士身上,这套理论却行不通——“这位五十岁左右的学者身材高大、匀称,脸光光的”(第三章)。但我们知道,杰基尔和海德是一体的,是一个人的两面。因此,一种不安潜伏在我们身边——每个与我们擦肩而过的人,尽管外表体面文雅,半点不像杰基尔和海德、“开膛手杰克”那种丧心病狂的刽子手,却有可能正是他们的同道中人。

脚注

文章翻译:黄毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell )

格雷格·巴兹韦尔是大英图书馆“文学印刷资料,1801-1914年”展览的策展人;他同时也是大英图书馆2014年10月到2015年1月20号的展览“哥特文学,恐惧与惊奇:哥特的想象力”的联合策展人。他的研究方向主要是维多利亚时代晚期的哥特文学。他还编辑了一系列玛丽·伊丽莎白·布莱顿的鬼故事,《玻璃杯中的脸以及其他故事》(The Face in the Glass and Other Gothic Tale),在2014年秋季印刷出版。