E·M·福斯特的同性恋小说

在E·M·福斯特去世一年后,他描写两个男人之间感情的小说《莫瑞斯》(Maurice)终于得以出版。凯特·西蒙森(Kate Symondson)就福斯特的性倾向如何塑造其写作之课题展开探讨,并讲述了关于福斯特没有任何作品发表的那段漫长时期的故事。

E·M·福斯特生前出版的最后一部小说是于1924年发行的《印度之行》(A Passage to India),但福斯特一直活到了1970年。所以在生命的最后三十七年里,他没有再出版过任何一部小说,而是选择了散文写作。他在小说创作上的长久沉寂让喜爱他的读者感到困惑和失望:为什么这位广受欢迎、硕果累累的作家(写过五部小说和多部短篇故事)会选择远离文学?

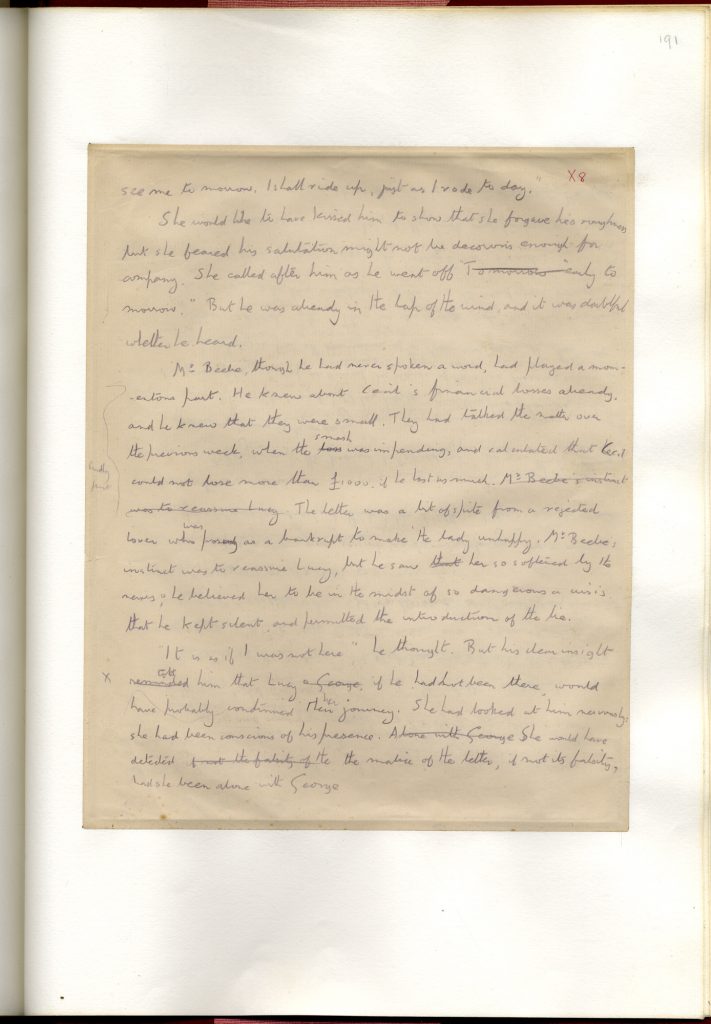

福斯特去世后,他晚年零作品的原因成为了人们关注的焦点。他本人在1964年的一篇日记中写道:“如果我能创作出更多的故事、或者发表更多作品,本应在写作之路上有更大的成就,然而有关性的问题阻碍了这种可能”。福斯特在这段话中的措辞就是解答人们疑惑的关键。在剑桥大学国王学院,福斯特留下了大量未发表的手稿,其中包括许多从未面世的故事:有一部小说、两大段故事情节描写、不少小故事、戏剧以及诗歌。显然,在《印度之行》出版后的几十年里,他虽然没再发表过任何小说,却一直笔耕不辍。然而,正是这些故事的主题让福斯特不得不将其隐藏起来,因为它写的已不是广义上的“性”,而是对他而言更具体、更有意义的——男人之间的性与爱。

厌倦了平凡的生活

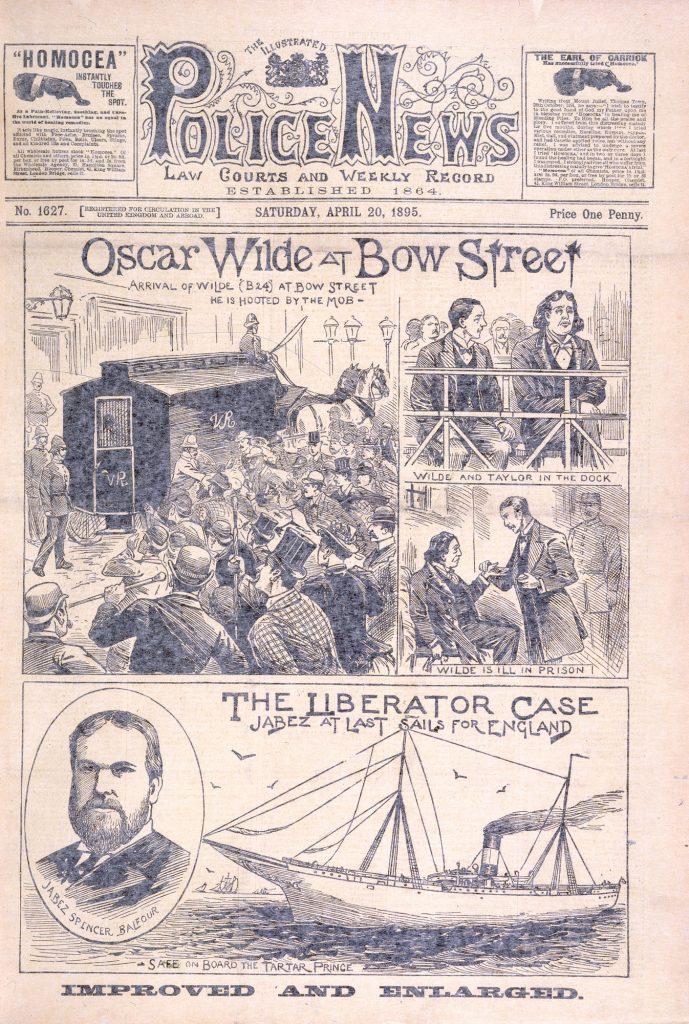

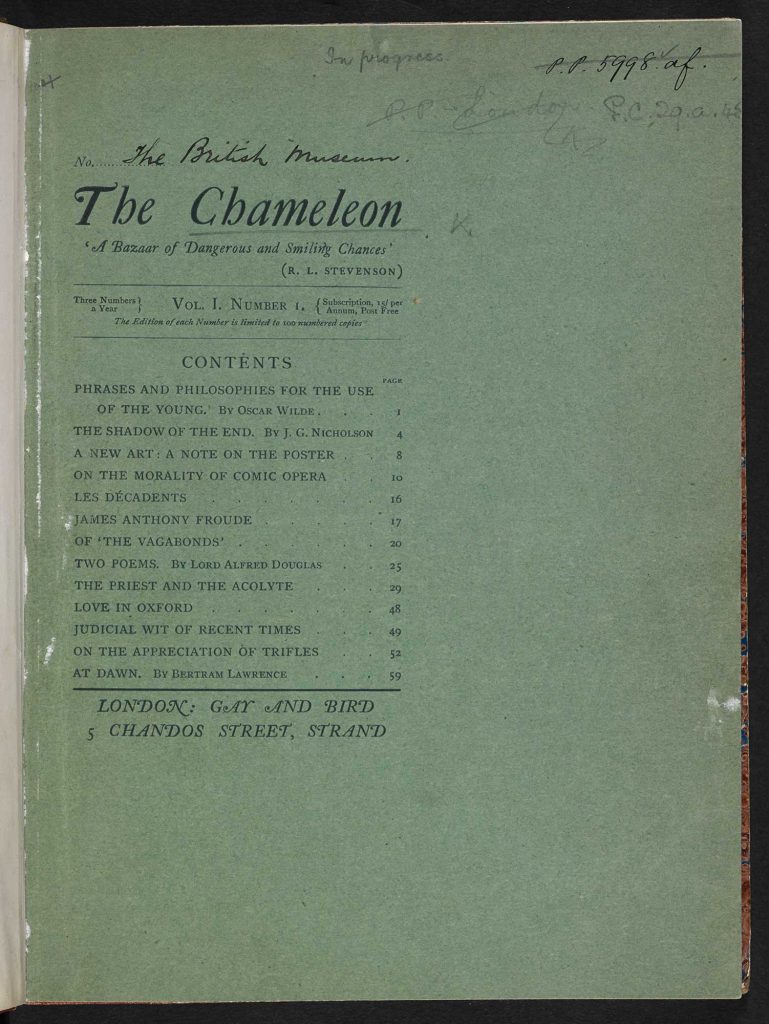

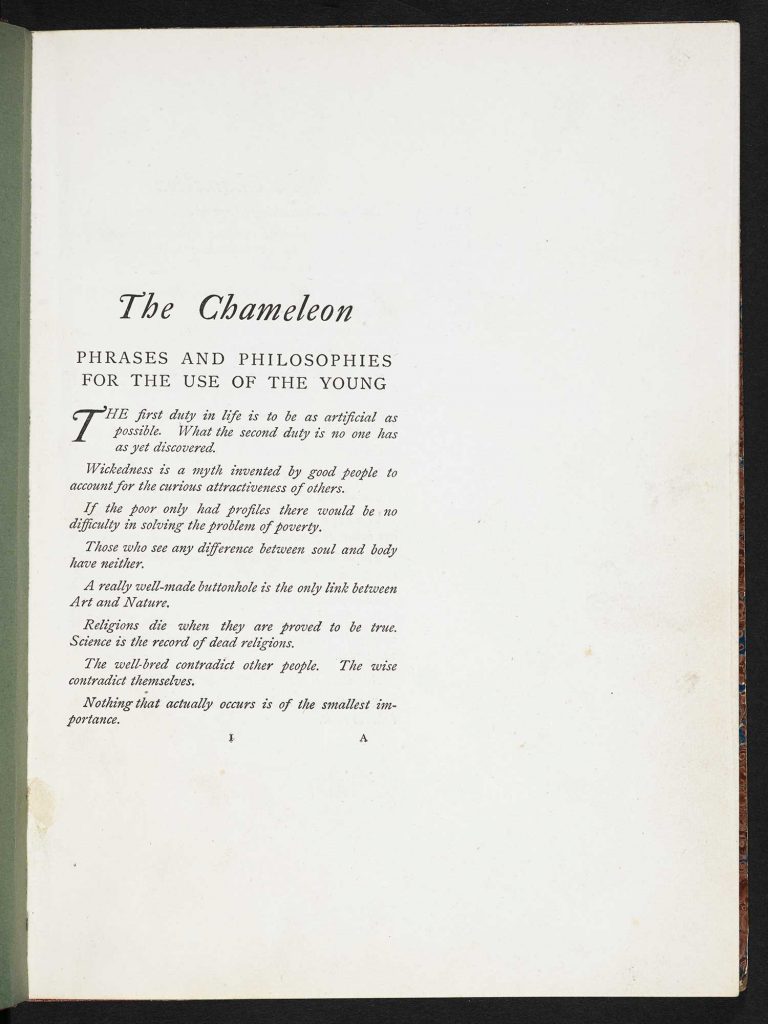

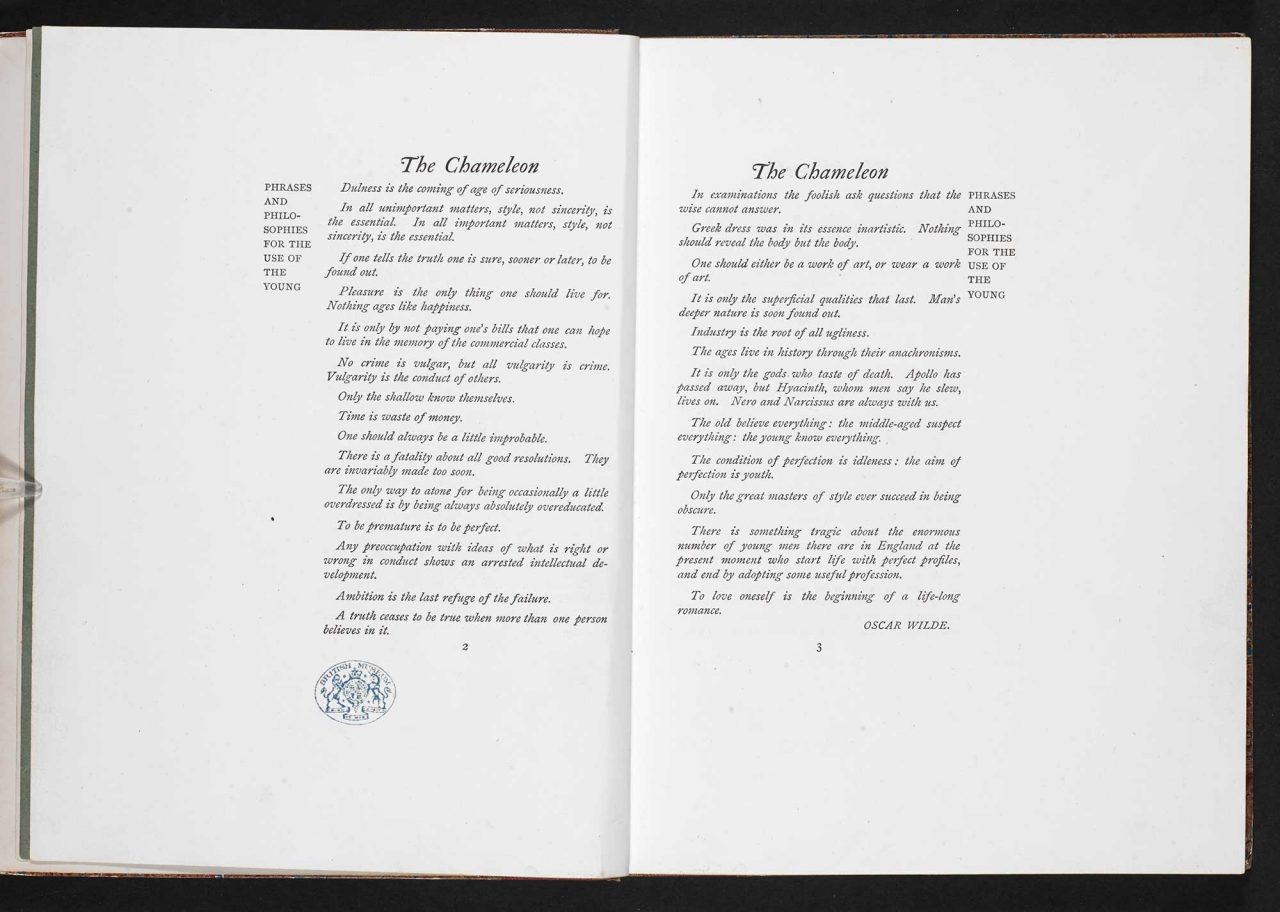

1895年福斯特16岁时,奥斯卡·王尔德因同性恋行为被判处两年苦役(最高刑期),一时轰动全国。这位伦敦最著名且广受赞誉的作家的锒铛入狱,除了再次加深大众意识中对同性恋之不可接受的根深蒂固的观念之外,对福斯特而言也是一种严重的警示,让他的性成熟和自我身份认同都笼罩于长期的阴影之下。于是,他竭尽所能地掩饰自己的性取向,写的小说和故事也是关于(用他自己的话说)“普通人”的,以及“我唯一能够且可以涉及的主题——男女之爱”。但到了1911年,福斯特又在他的日记中写道自己已经厌倦了那种支配着他的故事创作的传统的、英国式的、“伟光正”的东西,并对那些被翻来覆去写过无数次的强行浪漫的主题开始感到迟疑。就在《印度之旅》出版前夕,他给诗人西格弗里德·沙逊(Siegfried Sassoon)写了一封信,宣称“在它之后我再也不写小说了——我对普通人的耐心已经耗尽。但我将继续写作,我并不觉得自己的‘才华’有任何枯竭”。这句话的意思是说,他并非没有能力再创作,而是不会再写那种无法令他感同身受的故事。

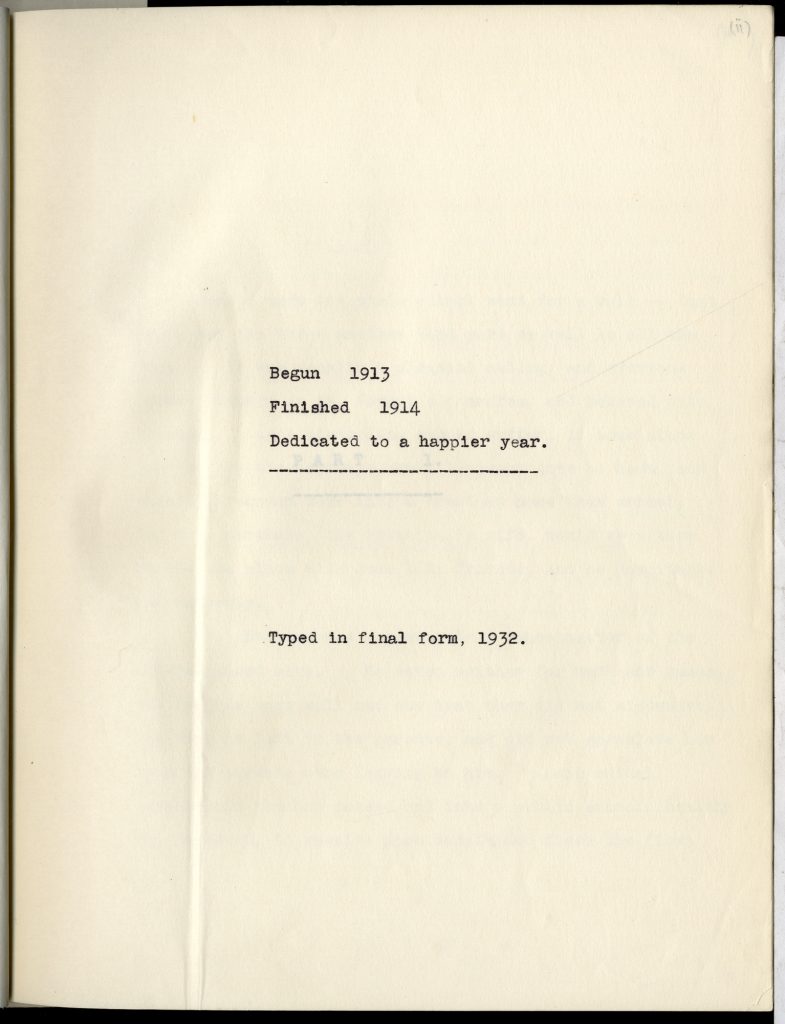

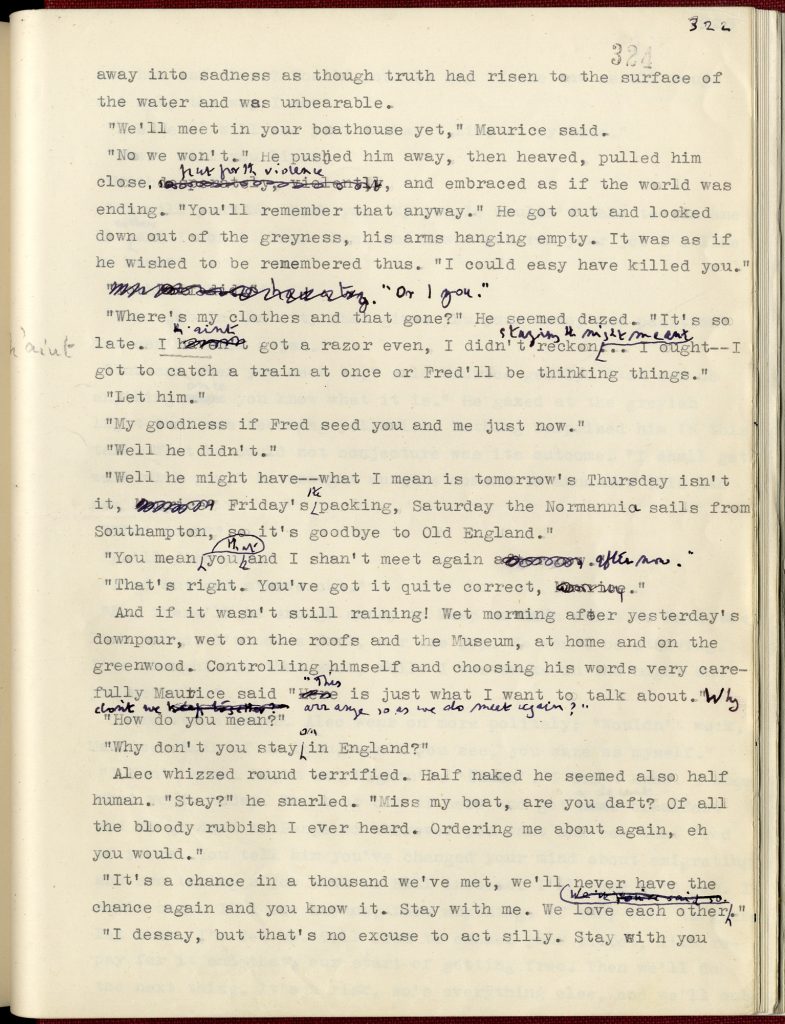

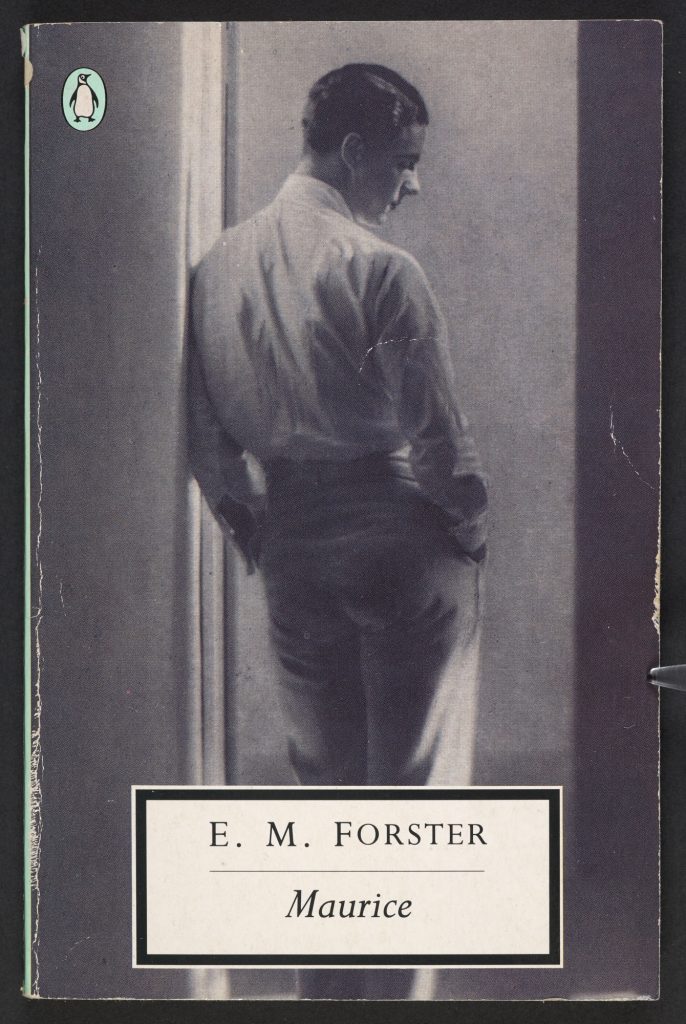

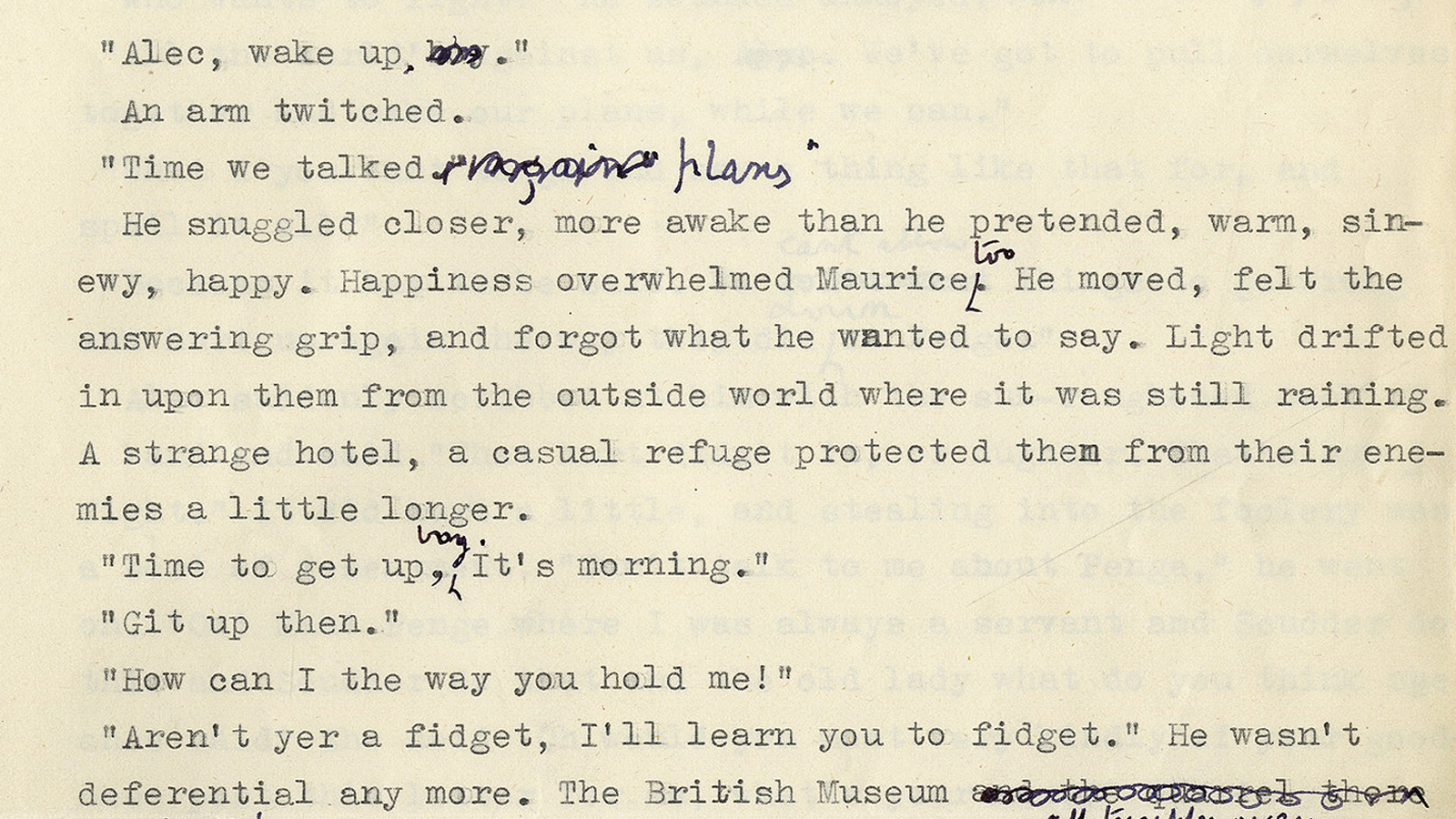

小说《莫瑞斯》(Maurice)的灵感诞生于1913年对诗人爱德华·卡彭特(Edward Carpenter)的一次拜访中。福斯特十分钦佩他,称他为“同志之爱的信徒之一”(或者按卡彭特的说法,称他们为九大美神缪斯之一的“乌拉尼亚(即天王星)”),并将其视为自己在孤独时刻的“救星”。在这次拜访过程中,乔治·梅里尔(George Merrill,卡彭特年轻的情人)用手轻抚福斯特的背部。据福斯特记录,这短短一瞬的接触所产生的作用不仅“是心理上的,更是身体上的。它似乎直接穿过后背,进入了我的思想,却不涉及任何杂念”。就在那“电光火石的一刻”,福斯特仿若福至心灵般地产生了一个念头:要写一个男人之间的爱情故事。在1914年完成初稿后,福斯特试探性地将小说拿给选定的朋友看,并在接下来的几十年里不断如此,又在漫长的岁月中多次修改。克里斯托弗·伊舍伍德(Christopher Isherwood)是一位比他小二十多岁、已公开出柜的同性恋小说家,当他看到这部小说的各种草稿后,再三恳求福斯特将其出版,但福斯特并未松口。尽管世事变迁、物是人非(那些他认为一旦公布自己是同性恋便将遭受最大伤害的人),但福斯特却依旧认为社会对同性恋的看法自王尔德被定罪以来并没有重大的改变或进步;他认为公众的态度只是逐步且缓慢地从对同性恋的“无知和恐惧变成了熟悉和轻蔑”。于是,他把《莫瑞斯》的手稿留给了伊舍伍德,在他去世一年后,这个最贴近福斯特内心的爱情故事才终于得以出版。

读者对福斯特的同性恋文学的接受情况

读者对福斯特的同性恋文学作品最初反应褒贬不一,但多数是负面的。对一些人来说,《莫瑞斯》是福斯特原本无瑕的文学记录上的一个污点。评论家弗朗西斯·金(Francis King)是福斯特晚年的朋友,他在1978年出版的《福斯特和他的世界》(Forster and his World)一书中有意回避了对这本同性恋小说的任何正面评论,而将其斥为“福斯特所有小说中最不令人满意的一部”。同样,在1976年,约翰·赛尔·马丁(John Sayre Martin)则将《莫瑞斯》描述为“福斯特六部小说中最无法引起共鸣的一部”。甚至在它出版十二年后,克里斯托弗·吉利(Christopher Gillie)还在《福斯特序言》(A Preface to Forster,1983年)中宣称:“出于对作者声誉的考虑,《莫瑞斯》不值得出版”。可悲的是,福斯特似乎也对这部小说和他创作的其它同性题材短篇小说的艺术价值有所怀疑。他烧掉了很多手稿,认为他们是“情色故事”,并且分散了他的艺术创作精力。在他留给伊舍伍德的1960年的《莫瑞斯》排版稿的封面上,福克斯写道:“可以出版——但值得吗?”

对不少福斯特早期作品的读者和评论家而言,他的文学创作和死后“出柜”的选择对他们理解作者造成了困扰。正如伊舍伍德在谈到福斯特的异性恋小说时所说的:“当然,这些书都得重写,除非你从一开始就以他是同性恋这个事实角度去看,否则这些文字都谈不上好”。在知道了福斯特的同性恋身份后再去回顾他以往的作品,文学评论家们必会重新审视他们之前对福斯特小说的解读,并使得他们中的许多人“改变了观念”。随着法律和社会对同性恋的态度变得更加乐观宽容,以及“酷儿研究”(Queer Studies)的蓬勃发展,今天,福斯特的同性恋文学已经从“变态、不雅和反常规”变成了先于时代、超越时代的急先锋,从被忽视变成了被赞扬。

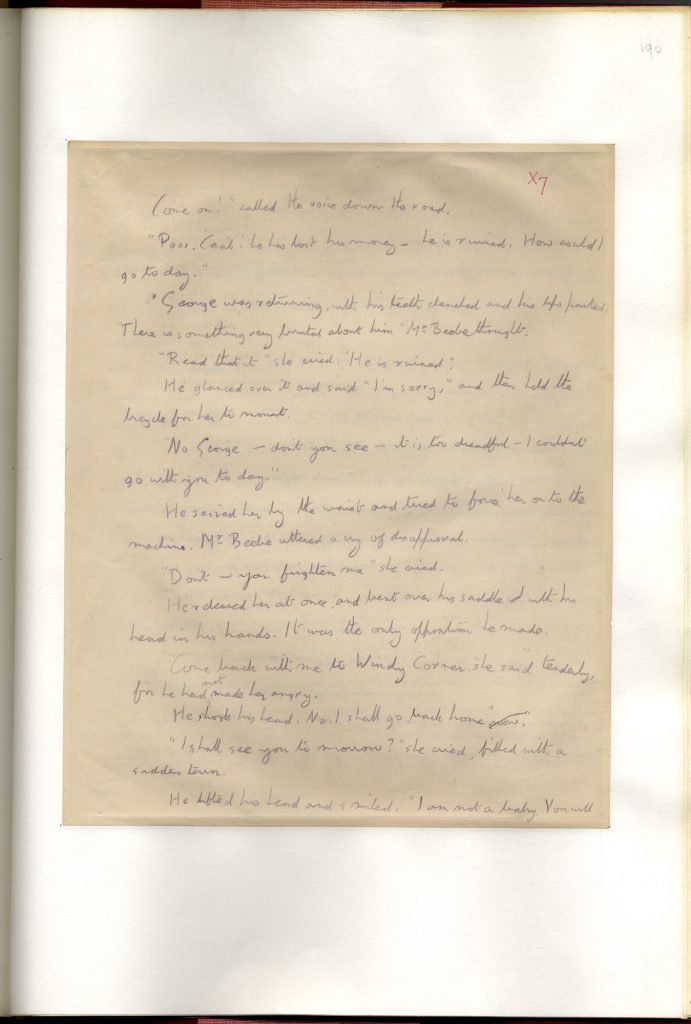

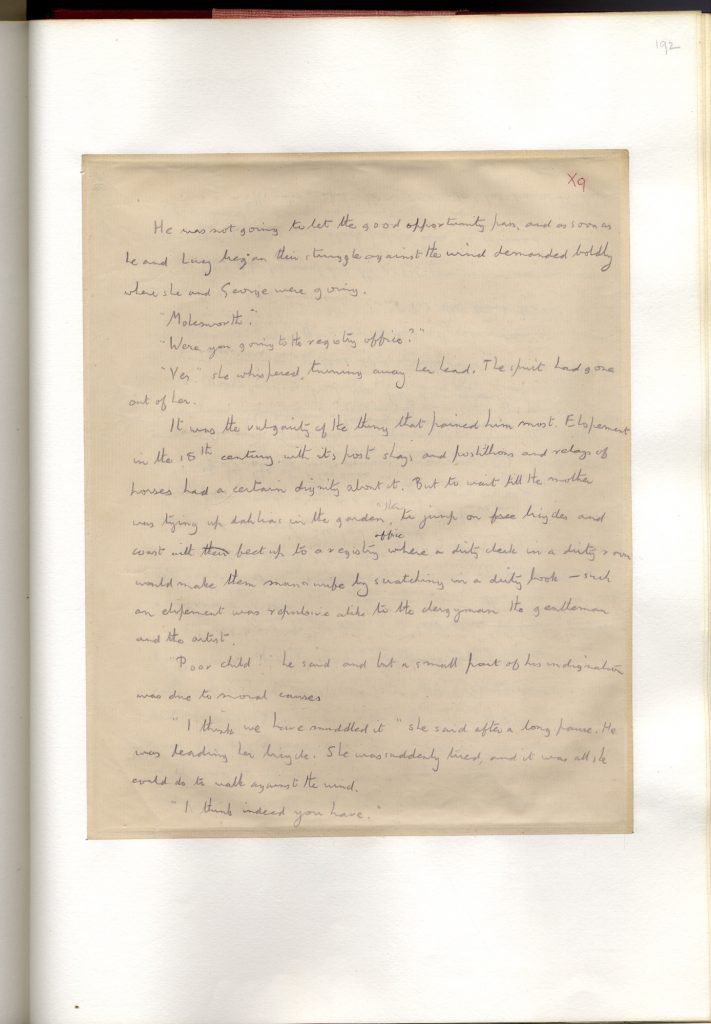

这些新的视角也极大地丰富了我们对福斯特早前创作的异性恋文学的理解。过去批评家们经常诟病福斯特对男女之爱的描写是冷淡、乃至于不可信的。小说《霍华德庄园》中的角色凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield )曾诙谐地问道:“让海伦怀上孩子的究竟是伦纳德·百斯,还是那把如命中注定般被他遗忘的伞?把所有情况纳入考虑后,我认为一定是因为那把雨伞”。然而,伦纳德和海伦这对“不可能的恋人”,是违背爱德华时代的社会礼教和常规的,这可能是福斯特通过作品表达对当时的社会施加于他本人和写作的诸多限制之不满的早期案列。“我对社会感到非常恼火”,年迈的福斯特说,“它把同性恋定义为犯罪,让我浪费了太多的时间。那么多年的羞于启齿、拼命遮掩和局促不安原本都是可以避免的”。福斯特早期小说中的其他人物关系,比如露西和乔治(《看得见风景的房间》)就超越了当时常见的僵化的阶级结构。虽然读者可能会觉得他们很相配,但按照爱德华时代的社会标准,他们之间的阶级差异并不认可他们是对方的“良配”。由此可见,即使是对异性关系的描写,福斯特也对爱德华时代的浪漫主义的边界和常规进行了挑战与探索。

“不敢言说的爱”

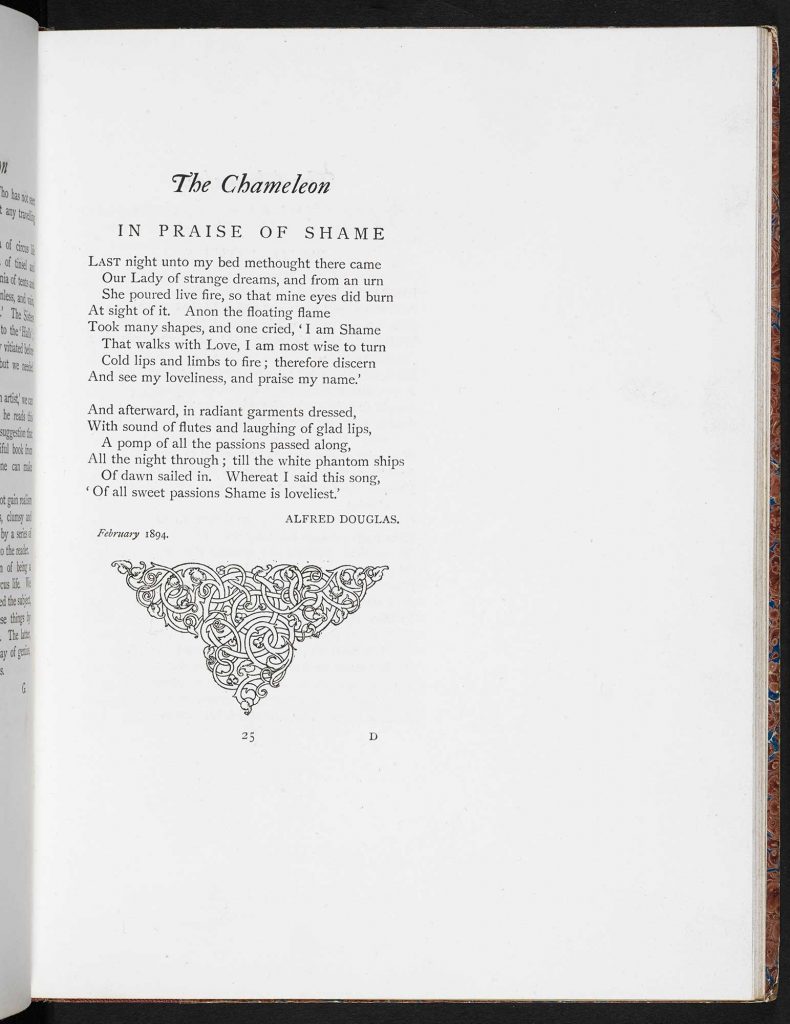

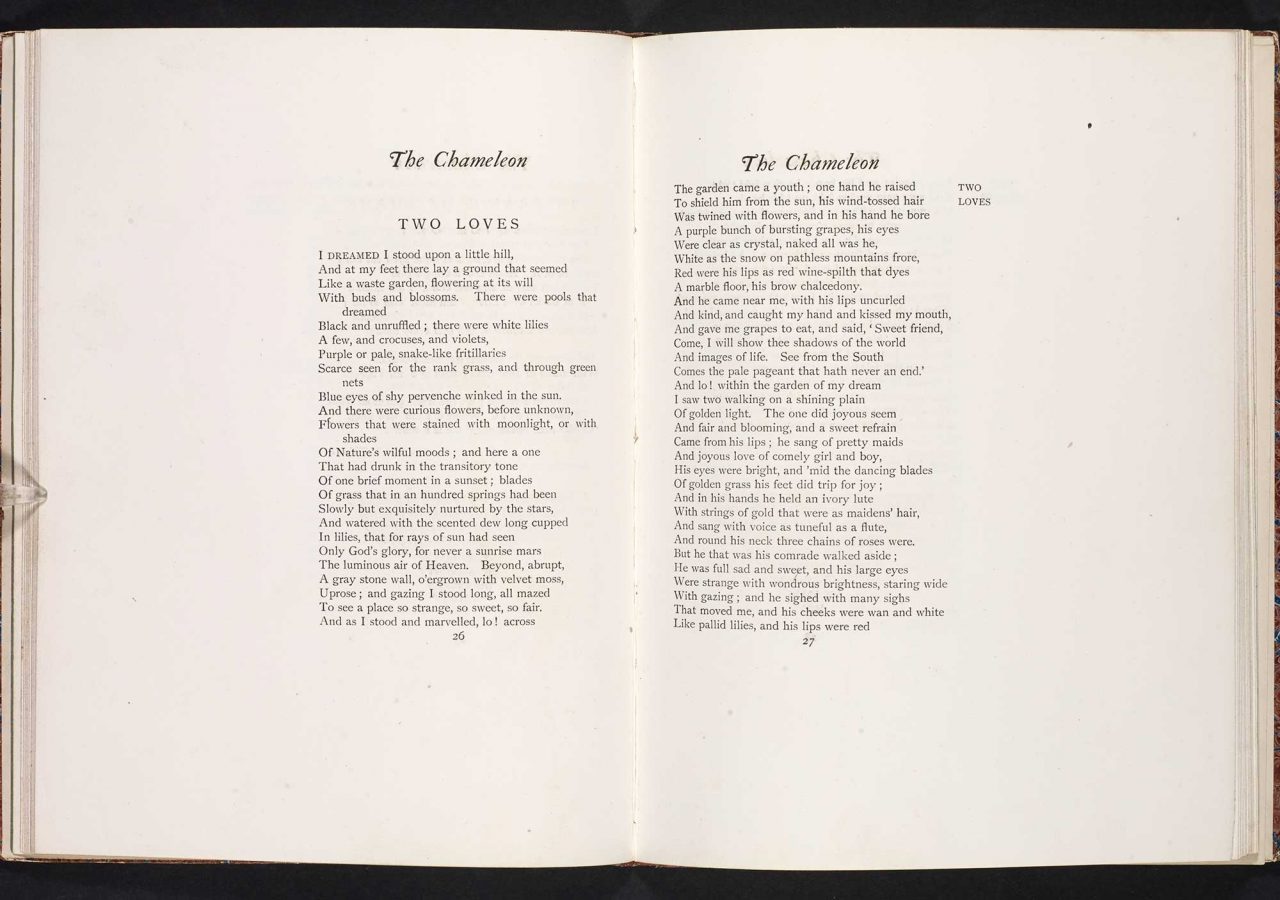

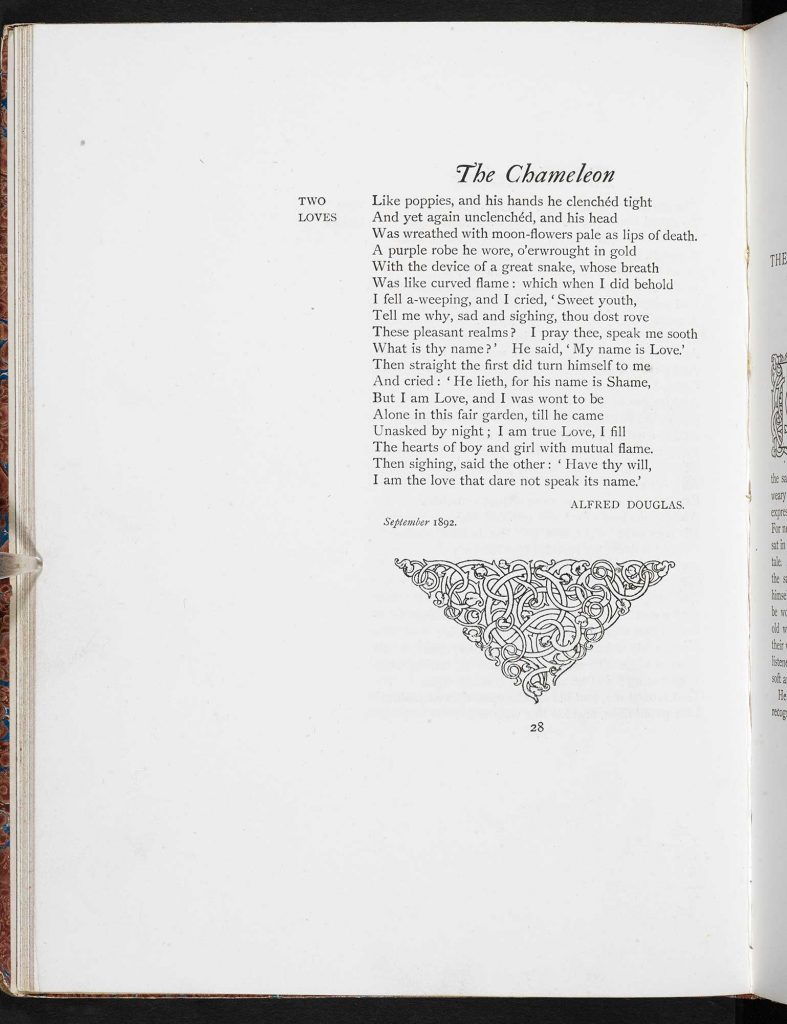

阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵(Lord Alfred Douglas)在一首诗中(该诗曾在对王尔德的审判中被当作不利证据引用过)将两个男人之间的爱称为“不敢言说的爱”(the love that dare not speak its name)。在把同性恋视作不道德的社会大背景下,没有任何一种既有的文学语言或形式能够用来表达或演绎这样的关系。福斯特在进行这种新体裁的小说创作时所面临的挑战之一就是:如何找到合适的语言,并创造一个允许这种关系存在的世界。

福斯特的同性恋题材的短篇小说中充满了幻想和神话色彩——前世今生、幻境现实、形貌变幻等元素被融入了普通人的生活。福斯特曾写道:“我喜欢这种奇幻故事的写作手法,可以把现实和幻想很好地糅合在一起,直到读者也分不清真假”。通过模糊幻想和现实之间的界限,福斯特打破了现实的屏障,让现实中不可能的事——当时社会背景下的同性之爱——在故事中更容易实现。不仅如此,他的奇思妙想和风趣幽默更进一步让这种关系读来更加轻松有趣,这种幽默正是福斯特对世界的核心感知。

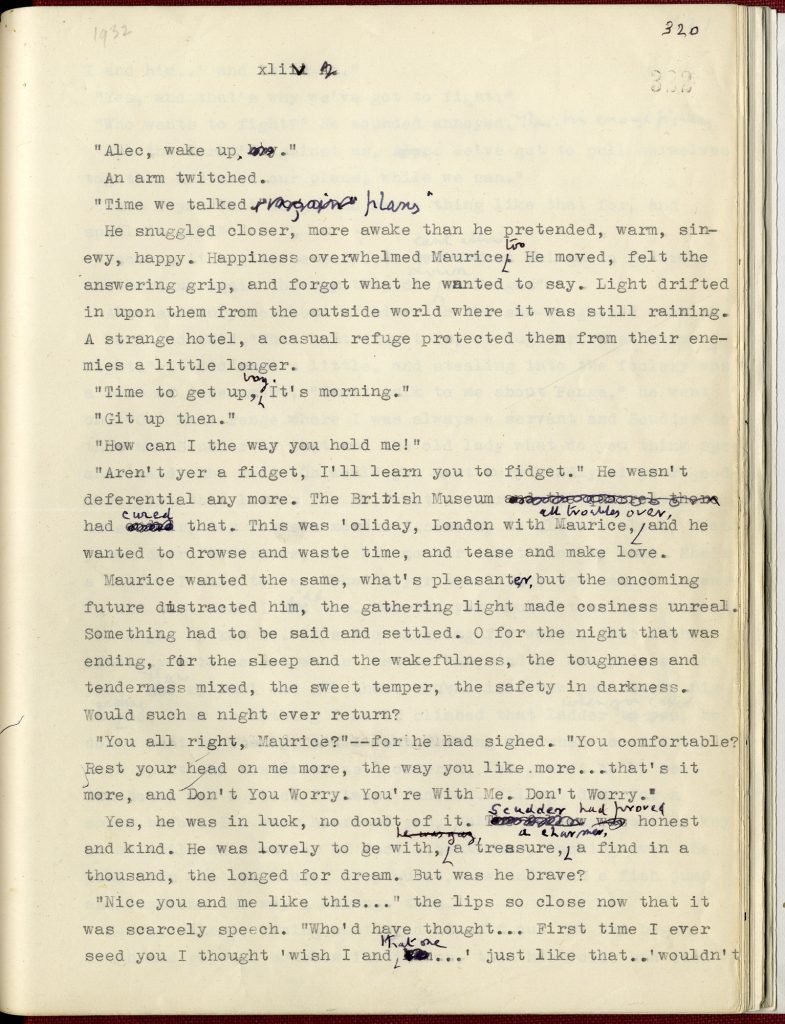

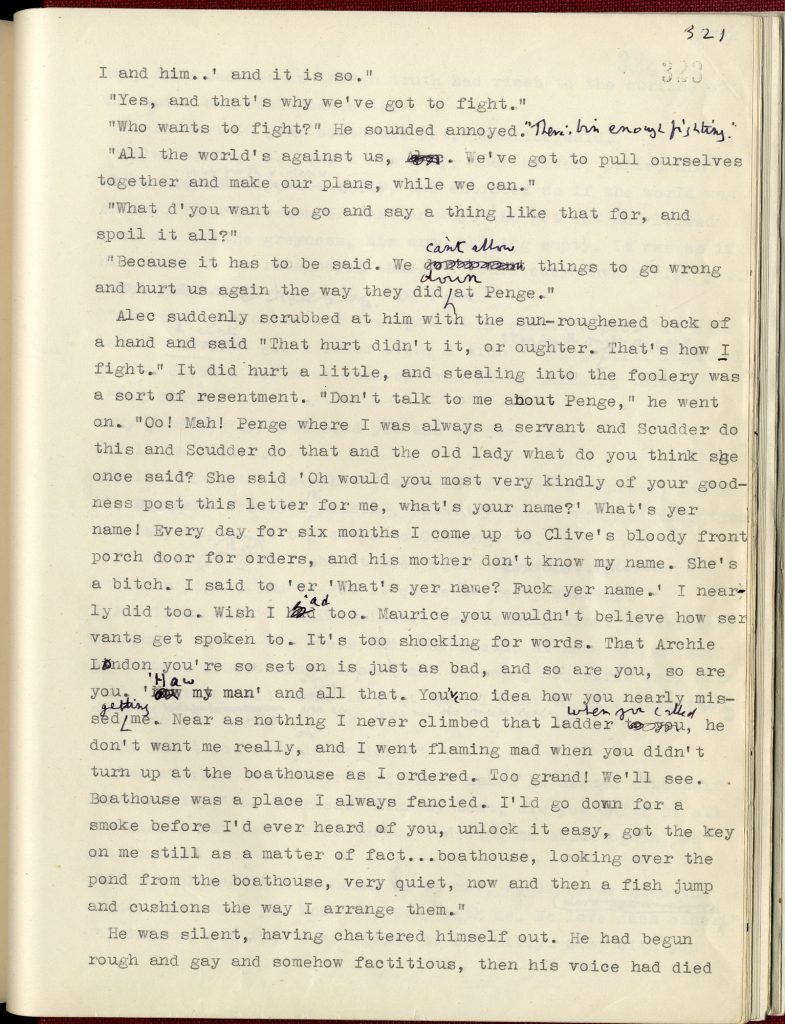

在小说《莫瑞斯》中,两种对立关系之间的碰撞——比如光明与黑暗、人前人后、真实与梦境——对于福斯特来说,是实现幸福结局至关重要的因素,而他对于这样的故事结局是势在必得的。在认识并接纳自己同性恋身份的漫长斗争中,主人公莫瑞斯被夹在人前人后十分不同的自我之间进退两难,这种模糊的边缘地带让他备受折磨。为了使小说中莫瑞斯和亚历克的爱情故事顺利发展,福斯特认为“亚历克必须成为虚无中的光亮,直到他照亮一切”。正是在这样一个痛苦、黑暗的大背景下,莫瑞斯找到了他渴望已久的挚友,并在选择了共同生活后,双双消失在“不可多得的良夜”中,去“生活在阶级之外”——生活在体制、世俗常规、假象,和裹挟着数百万普通人的“闷热的小盒子”的社会之外,自由地徜徉在英国广袤的自然山水中。在毫无参照物可言的、深不见底的黑暗中,莫瑞斯和亚历克被赋予了自由去实现他们的爱情,也为福斯特找到了一种实现所期待的幸福结局的意象和条件。

文章翻译:王雨佳

撰稿人: 凯特·西蒙森(Kate Symondson)

凯特·西蒙森拥有伦敦国王学院博士学位,专长是研究约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)、E·M·福斯特(E M Forster)和弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)的文学作品中的抽象主题。她目前的研究重点是:作家和画家如何使用抽象手法来描绘第一次世界大战中难以言喻的悲剧。重点研究对象有大卫·琼斯(David Jones)、保罗·纳什(Paul Nash)、C·R·W·内文森(C R W Nevinson)和福特·马多克斯·福特(Ford Madox Ford)等人物。除此之外,她还以自由撰稿人的身份为《泰晤士报文学副刊》(The Times Literary Supplement)和《对话》(The Conversation)等出版物撰写学术文章,并同时担任“莎士比亚400档案”(Shakespeare 400 Archive)网站的内容管理,为伦敦国王学院“人文艺术节”制作节目。