第三十五讲:十八世纪英国文学

本文从十八世纪诗人谈到小说家,以亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)开首,同时囊括了乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)、 丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)及休谟(David Hume)等这时期的著名作家及哲学家,一览十八世纪经典。

一九九一年元月四日

不回顾则已,一回顾,已经讲了三年了。既然三年讲下来,讲的在讲,听的在听,那味道就有点来了,乡下人的讲法,是“馒头咬到豆沙边”。

每一种文化,当它过去后,看回去,是有一个人作为前导、代表、象征。事前是无法预知的,事中,也是半知半觉,直到最后,它死了,同代人也不存在了,这时,历史开始说话:谁是前导,谁是代表,谁是象征。

由此看来,历史从不大声疾呼,历史只说悄悄话。有人问我:谁是最温柔的?我说:是历史。他从不哇啦哇啦,总是说悄悄话,但谁都要听他。

近例:“五四”过去了。谁是代表?思考题。

英国十八世纪文学,有它的前导和代表:亚历山大·蒲柏(Alexander Pope,1688—1744)。

父为殷商,童年在人生的美景中长大。个矮,才高,十六岁发表《批评论》,成一名诗《夺发记》(The Rape of the Lock),同时翻译了荷马的《伊利亚特》。脾气暴躁易怒,易树敌,成一大型讽刺诗,攻击他的敌人。他是攻击性的,锋利的。

讽刺在艺术中的位置是什么?我认为:直接的、有具体对象的讽刺,是不艺术的。但丁、歌德,有过很多讽刺诗(歌德曾和席勒天天写讽刺诗),被遗忘了。但《神曲》、《浮士德》流传,伟大。

鲁迅的大量讽刺文,对象太具体,今日没有人看了。

大的叛逆,要找大的主题。攻击上帝的,是尼采。攻击宇宙的,是老子。他们从来不肯指具体的人、事。

原则:攻大的,不攻小的;攻抽象的,不攻具体的。

我也气过、攻击过很多人事,但终于放进抽屉,不发表,不抬举他们——要找大的对象。

漫画,杂文,留不下来。音乐不能讽刺任何东西,没有“他妈的进行曲”。弹一曲琴,能把你的仇敌气死吗?音乐是纯粹的,这是它的弱,也是它的崇高。

杜甫写过讽刺诗,但知道此事不可多为,只写了几首就算了,不肯多写。“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流”,讽刺诗也(这六首讽刺性的七绝,题目就叫《戏为六绝句》),多好,打在关键上,树立大的意思。

蒲柏以《夺发记》成为当时的文坛领袖。小史诗,分五章,想象丰富,才调优美,在英史上,被评为仅次于莎士比亚。最后的作品《人论》(Essay on Man),也是诗,是哲理诗。《夺发记》是叙事的、抒情的,《人论》是哲理的,公推为英国史上最高贵的哲理诗。后生病,不能写作了,得年五十六岁。在世时攻击他的人不少,讽刺他的文字连续不断,都湮灭了,蒲柏还在。用英国说法,历史是最有风度的。

讲讲英国散文。十八九世纪,欧洲出现杂志,散文、论文因之发达。小说中的伦敦贵妇人,朝妆时就看报,听人读报。

出艾迪生(Joseph Addison)和斯梯尔(Richard Steele)。从前的文化生活,是读《圣经》、史诗、牧歌,到十八九世纪,读书始有和日常生活相关的兴味。两位作家是牛津同学,同生于1672年,共同办过好多报纸:《保卫报》(The Guardian)、《旁观者报》(The Spectator)等等。平时参与政治活动,写剧本。到1718年,两人闹翻了(友谊也像婚姻一样,要离婚的。中国人说法,缘尽而散)。

乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift,1667—1745)。我的童年的朋友,大人国、小人国、《格列佛游记》(Gulliver’s Travels)的作者。你们没读过,也许听说过。他是爱尔兰人,被称为爱尔兰人的伟大儿子。他父母是英国人,他生在爱尔兰的都柏林。从作品看,他生活得平安顺畅小康,一定兴致勃勃,好心情。我成年以后才知道,他是个很苦命、孤独、乖僻的畸零人,愤世嫉俗,恨人类恨到极点,爱情上饱受痛苦。我知道后,觉得很对不起他。

小时候,我家里有一位常年工作的裁缝,为五个主人做衣服。有一天走进他的工房,见他裁剪、过浆、熨烫,一针针缝,烦琐极了,以后我穿新衣时,总感到有一种罪孽——现在轮到我做裁缝,你们中也有人像孩子,想走进我的工房,瞧瞧怎样裁剪缝制。我比老家的裁缝精明,门关上,不许人进来。

斯威夫特疾恨人类,又要写给人类看。晚年,曾有两年不说一句话。父穷,无遗产。他自小与贫困搏斗,初学于剑桥三一学院,后自力拼到牛津,在亲戚家打工,实为仆人。曾参加政党活动,但与人合不来。爱情中,他爱斯特拉小姐,但相敬如宾,每次必有第三者在场,他才与之说话。斯特拉小姐死,另有一女狂热爱他,他不爱,只爱着死去的斯特拉小姐。

还有一本《木桶的故事》(A Tale of a Tub)。我们读来好玩,其实是愤世嫉俗。他认为此书最好,晚年曾叫道:“上帝啊!我写此书时是何等天才啊!”

在我看来,斯威夫特是月亮,只一面向着人类,另一面照着他的情人。他晚年不说一言,真是好样的。艺术家。

我讲完了文学史课,也得从此沉默了。

再讲一位我们少年时的好友:丹尼尔·笛福(Daniel Defoe,1659/1661—1731)。《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe)的作者。小说,是近代的东西,从前的文学,都是神话。笛福开始写人间的事,当时新鲜极了。

笛福与弥尔顿是邻居,从小教育良好,父望其成为传教士,他想做文学家。

除《鲁滨逊漂流记》外,他还有什么作品?大家答不出吧。有。二百五十本,有传记、政论、诗、杂文、游记等。还办过报,那报是手写的——真不明白是怎么写的。他还反政府,入狱,罚款,一生忙忙碌碌。“救济”、“农业贷款”等等社会改革语言,是他提出来的。

《鲁滨逊漂流记》写成后,一再为出版社拒绝。给一个年轻人见义勇为出版了,四个月内再版四次,之后流传全球,连阿拉伯沙漠都有,中国也翻译得很早。

此时,逼真的文学代替了古代幻想的文学。古文学和新文学的分界在此。

我们要有耐心读古人的东西,要体谅他们的好奇心,如鬼怪之类。现代人喜欢真实——在陀思妥耶夫斯基以前,以为已写得很真实了,到陀氏一出,啊!文学能那么真实!到普鲁斯特,更真实。

我想将真实写到奇异的程度,使两大文学范畴豁然贯通。我憎恶人类,但迷恋人性的深度。已知的人性,已够我惊叹,未知的人性,更令我探索,你们都是我探索的对象——别害怕,我超乎善恶。

文学不是描写真实,而是创造真实——真实是无法描写的。上帝是立体的艺术家,艺术家是平面的上帝。耶稣是半立体的,十字架只有正面才好看,侧面不好看,非得把耶稣钉上去才好看。

艺术家要安于平面。尼采和托尔斯泰都不安于平面,想要立体,结果一个疯了,一个痴了。

笛福另一名著《伦敦大疫记》(A Journal of the Plague Year),纯为小说,出版后普遍认为是纪实,史家则引为资料。可大疫流行时,笛福只有五岁——他全是想象的。《鲁滨逊漂流记》是欧洲大陆第一本纪实性小说。另一小说《骑士回忆录》(Memoirs of a Cavalier),想象、纪实兼有,影响到后来的大仲马、司各特。笛福共六部小说,都很成功,《鲁滨逊漂流记》名气太大,自己压倒自己,没话说。

另一小说家,塞缪尔·理查逊(Samuel Richardson,1689—1761)。用书信体写作(补充常识:十八世纪英国,读小说是不好的事。中国亦然,看不起小说,绅士淑女读小说是不光彩的)。他的写作是“发乎情而止乎礼”,用现代话,是“热情规范于道德”。狄德罗认为,理查逊可与荷马等古典大家相提并论。斯塔尔夫人(认为歌德《浮士德》写得不好的就是她)高度雄辩,也大赏理查逊的小说,曾前往哭其坟,结果墓中是一位屠夫。

亨利·菲尔丁(Henry Fielding, 1707—1754)。二十岁到伦敦,以剧本谋生,穷苦。小说有《汤姆·琼斯》(Tom Jones)。菲尔丁是典型英国人,亲身参与社会活动,接触各种人,作品属现实主义。理查逊是写给女人看的,菲尔丁是写给男人看的。

所谓现代小说,现实主义,真是好不容易才形成的。神话、史诗、悲剧,好不容易爬到现实主义这一步。

劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne,1713—1768)。英国哲人卡莱尔(Thomas Carlyle)将他比作英国的塞万提斯(当然比不上)。以古代讽现代,带点俏皮,玩世不恭。

托拜厄斯·斯摩莱特(Tobias Smollett,1721—1771)。以书信体写小说,代表作《克林考的旅行》(The Expedition of Humphry Clinker)。

安·拉德克利夫(Ann Radcliffe,1764—1823)。女作家。近代中篇小说受她影响,写夜,恐怖,心理。

蒲柏以后,英国诗人要算托马斯·查特顿(Thomas Chatterton)引我同情。

生于1752年,早熟,神童,幼年即能诗。研究古文,中世纪知识丰富,炼成奇异的古英文文体。聪明而能用假名,称其诗集是十五世纪古人遗稿之发现,去骗出版社,一般人竟也信了。直到后来被发现,遭斥责,赴伦敦找活,写小文谋生,活不下去,服毒自杀,仅十七岁九个月。

少年人是脆弱的,因为纯洁。二十七岁、三十七岁、五十七岁,人就复杂了,知道如何对付自尊心,对付人生。

他的诗《埃拉》(Song from Ælla):

唉,我的回旋曲

伴我一同落泪

休假日不再跳舞

像河水般地流过去

他死了

在床上

那柳树底下

发如夜之黑

头如雪之白

脸如清晨之光辉

他已冰冷

在床上

那柳树底下

口音如画眉的歌唱

跳舞敏捷得如思想

手臂遒劲,击鼓如雷鸣

他躺下了

在床上

那柳树底下

听乌鸦在拍翅膀

幽深的山谷都是荆棘

有谁在唱歌呢

一切都沉入梦魇

我的爱已经死了

去看看他吧

在那柳树底下

托马斯·格雷(Thomas Gray, 1716—1771)。母亲是装饰品制造工艺人,竟能将儿子送进剑桥大学,后来成为剑桥近代史教授。格雷诗作极少,无人能以这样薄薄一本得诗台地位,且其中仅一首《墓畔挽歌》(Elegy Written in a Country Churchyard)。以一诗得地位,世上仅此公。

詹姆斯·汤姆逊(James Thomson,1700—1748)。代表作《四季》(The Seasons)。诗风真是朴素,反华丽雕琢。另有《懒惰之堡》(The Castle of Indolence),写了十五年。他是后来湖畔诗人华兹华斯一派的前驱。

威廉·柯柏(William Cowper,1731—1800)。诗咏大自然。爱小孩、猫与花,重现象、外形,不入思想情趣。

拉开去——世上有一类艺术家,我定名为“形相家”。比如梵高的画,无所谓思想深意或诗意,纯为形相,属形相型;音乐上,施特劳斯、德彪西,形相型。而另一类是灵智的。

华兹华斯、柯柏,是“形相家”,和梵高一样,要在自然形相上见上帝。上帝不在,与自己吵,就疯了——柯柏也疯了。

他们要是来找我,我告诉他们,他们属形相型,于是他们心有所属,理有所得,不吵了,安安静静,画画的画画,写诗的写诗。

我好思考,却偏爱形相型的艺术家,很好相处,可爱,单纯。弄灵智的人不好办,都是有神论者,挟灵智而令众生。

希腊雕刻是形相与灵智的合一。米开朗琪罗也是灵智与形相兼得,故灵智的芬奇嫉妒他。拉斐尔是形相型的。

尼采、瓦格纳,两人都灵智。

尼采也有形相的一面。他要回到希腊的灵与形的合一,但希腊雕刻是静的,尼采要动的、酒神的、肉身的。瓦格纳从形相通向灵智,尼采同他吵翻,他要回到希腊,又要超人,不要静默的石头,要动。他是灵智的,又迷恋形相,由隐而显,不平衡了,疯了。

灵智到极点,形相到极点,都是伟大的艺术家。

最高贵伟大的艺术,是灵智与形相的浑然合一。两者各趋顶端,也伟大。

回到英国。塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson,1709—1784)是英国文坛的领袖。才不太高,而人格伟大,影响文坛。

出身苦,父为小书商。求学牛津,极为穷困。母丧,撰文投稿,丧葬费乃由稿费偿付。不受权贵施舍,还奉养几位孤苦老人。他意志坚强,从不曾屈服。面丑,死命奋斗,与那位十七岁自杀的少年截然相反。

我又要跑野马,小孩的跑法——到底是坚强不屈好,还是撒手不管好?

我看不活,弃世,也是一种坚强。

我说过“以死殉道易,以不死殉道难”,说得太含糊。“殉”是动词,“道”是名词,“死”是助词。以死得道,是“殉”;不死而得道,也是“殉”;死而不得道,是“牺牲”;不死也不得道,是行尸走肉。牛羊死,有什么道不道。

然而以死殉道者看不起不死者,不死者又看不起死者……两者都没有得道。

真的以死而殉道,一定理解尊重那不死而殉道者;真得道而不死者,也一定理解死而殉道者。

这是对上帝说的,不必注。对学生讲,可以注此一注。

奥利弗·哥德史密斯(Oliver Goldsmith,1730—1774,以下作者,都和约翰逊有关系。约翰逊办文学会,以下皆会员)。其父为副牧师。求学于都柏林的三一学院。穷,写歌卖,每首五先令。往爱丁堡学医。1754年,二十四岁,游历国外,两年后回来,身无分文,带回大量素材。后成书《世界公民》(The Citizen of the World),成名。仍然困苦。

十八世纪,贵族作为文人的保护人,已经没落,后来的“公众”,还没有起来,十八世纪是青黄不接期。他欠房租入狱,约翰逊来帮。成《维克菲尔牧师传》(The Vicar of Wakefield),约翰逊帮助推荐,出版得六十镑。此书不仅感动英国人,也感动了法国人、德国人。他的作品真朴可爱,明亮流丽,其为人也深得朋友们喜欢,1774年死,噩耗传来,一片哭声。

我读过他的诗作《荒村》(The Deserted Village),写一个旅人回到故乡,指望重享童年时的暮色乡音,可是满目荒凉,从前的花园、住宅、学校,都已毁废了——那时我是个惨绿少年,惨得很,绿得很,现在头发白了,有朝一日回故乡,公路、高楼,兴旺发达,那也是一种荒凉哩。

埃德蒙·伯克(Edmund Burke,1729—1797)。政治思想家。其文学造诣表现在演讲词和政论中。译者以为他是一流诗人投身于政论中。

范妮·伯尼(Fanny Burney,1752—1840)。以书信体写小说,也以日记方式写宫廷事和约翰逊文学会的内容。

爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737—1794)。就学于牛津大学。《罗马帝国衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire),费时十三年写成,是他游历罗马后所作,大量考证,同代高层学者都非常赞赏。

休谟(David Hume,1711—1776)。大哲学家,历史学家。在英国,休谟、罗伯逊(William Robertson)、亚当·斯密(Adam Smith)、沃波尔(Horace Walpole)、切斯特菲尔德(Lord Chesterfield),都在文学史上列名。

今天以诗人开始,以诗人结束。

罗伯特·彭斯(Robert Burns,1759—1796)。苏格兰人,有“苏格兰莎士比亚”的称号。父有田产,幼时半农半学,一边吹口哨,一边将自然美和少年爱情配入音乐。(肉体和精神是一起发育的,你们有这体验吗?)

发育后,他厌倦做农民(我发育后,厌倦做少爷,要自己奋斗),强烈憎恨周围一切,决心赴远方,去西印度。没有路费,以他的诗出集,得稿费,结果大为轰动,钱源源来——他不走了。在爱丁堡,连政界也欢迎他,要他去征税。大家宴请他,他过量饮酒,着凉,死了。仅三十七岁。

暴得大名,不祥。

富于同情心,抒情诗那么长。他的诗很像一个人快乐时眼泪汪汪。我爱彭斯,可是现在已说不上来了,就像我爱过一个姑娘,她究竟是怎样的,现在也说不上来了。

詹姆斯·霍格(James Hogg,1770—1835)。苏格兰农家子,放牛放羊。最著名的诗是《云雀》(The Skylark),长诗《女王的足迹》(The Queen’s Wake),在英国享有广大读者。

威廉·布莱克(William Blake,1757—1827)。生于伦敦。父亲是布商,儿子在发票背后画图写诗。享有诗名之外,也是英国的著名画家。

纪德认为世界上有四颗大智慧的星,第一颗是尼采(举手赞成),第二颗是陀思妥耶夫斯基(举手赞成),第三颗是勃朗宁(手放下了),第四颗是布莱克(我摇手了)。为了这份名单,我几乎与纪德闹翻——布莱克的画,我以为不是上品,文学插图,我讨厌。米开朗琪罗变形,变得伟大;他的变形,是浮夸。他画中的梦境和意象,太廉价了。

倾向梦的艺术,我从来不喜欢。梦是失控的,不自主的;艺术是控制的,自主的。苏东坡读米元章《宝月观赋》后,说“知元章不尽”,李梦熊听我谈到布莱克画,也说“知足下不尽”。

艺术本是各归各的,相安无事的。可是有了艺术家,把艺术当成“家”,于是“家家有本难念的经”。

我讲课,是要你们自立,自成一家,自成一言。这过程很漫长的。从前学师,没有毕业期的。苏秦、张仪、孙膑、庞涓,都是鬼谷子的学生,住处是鬼谷(云梦山),学成,师父才说可以下山了。从前有姜尚,姜太公,八十岁开始帮周朝打天下,八百年江山。他若见我,会说我年青——诸位还得安静诚实做功夫,别浮躁——姜太公八十岁前,是个全时宰猪宰羊的人。

一粒沙中见世界

一朵花中见天国

把无限存在你的手掌上

一刹那便是永恒

形相和灵智结合,是布莱克最著名的诗(《天真的预言》,Auguries of Innocence)。这在中国诗中,老话题了。为什么他写得饱满,正常,健康?写酒,中国人老手。可是给西方人写来,真健康。

学问、本领,就看你的观点、方法。无所谓正确不正确,只要有观点、方法,东西就出来。

文章版权持有者: © 木心美术馆。未经许可,不得擅自转载使用。

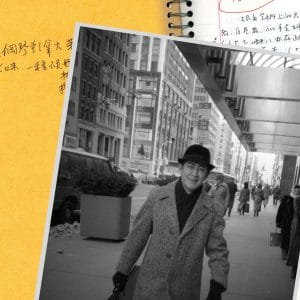

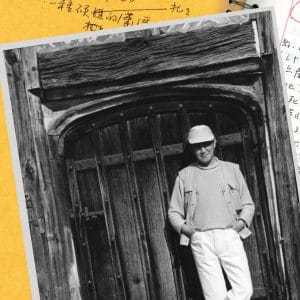

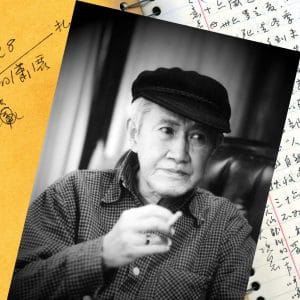

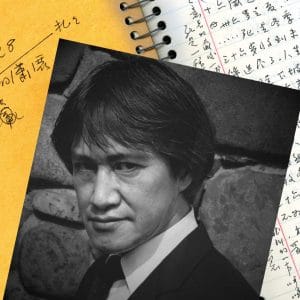

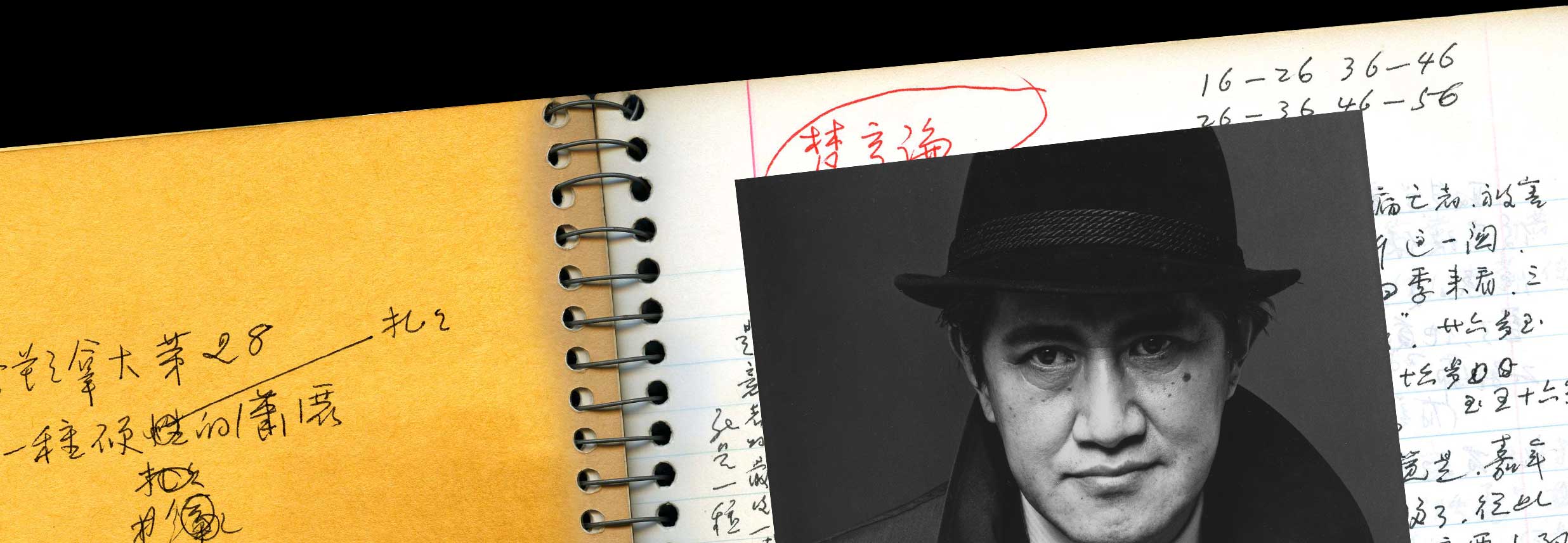

撰稿人: 木心

木心(1927-2011),画家,文学家、诗人,乌镇人,12岁写诗,16岁在当地报刊发表散文。五十年代后,分别任中学教师与上海工艺美术设计师,私下写作,积著作二十种,文革初抄没。前后三度被囚禁,成狱中手稿66页。1979年获平反,任工艺美术家协会秘书长。1982年移居纽约。重启绘画与写作,分别在海峡两岸先后出版诗集、文集三十余种。同期,作画不辍。2001年,耶鲁大学美术馆为其举办大型个展,并巡回芝加哥美术馆、夏威夷美术馆、纽约亚洲协会美术馆,随展出版精装画册。新世纪木心应家乡乌镇竭诚邀请,于2006年回乡定居。2011年逝世。同年,乌镇为之起建“木心美术馆”。2011年,首部英译小说集《空房》在美国出版,获美国出版人周刊等书评机构好评。2012年底,木心在纽约为华裔艺术家讲授五年世界文学课的听课笔记《文学回忆录》出版,获两岸各种年度图书奖五种。