第四十一讲:十九世纪英国文学(三)

延续《十九世纪英国文学》(二),木心在本文中从女小说家抬头谈到吉辛及王尔德(Oscar Wilde),紧接略述十九世纪文学批评及英国散文家。

一九九一年四月七日

乔治·艾略特(George Eliot,1819—1880)。也是当时著名的女小说家,艾略特是笔名,很男性(乔治· 桑也是笔名,很男性),本名玛丽·安·埃文斯(Mary Anne Evans)。少女时受良好教育,后来靠自学,成绩可观。通法、德、希腊、希伯来语,早年靠翻译起家。与父不合,父亲去世后离国旅游(说到旅游,想到观光业,非常痛恨。观光业一开始就不光彩。以后大家去,一定要了解该国历史。从前的大人物,一趟旅游,影响一生)。回国后迁去伦敦,住在《西敏寺评论》(Westminster Review)杂志出版人家中,任编辑,也大量投稿——最理想还是一大笔遗产,终生旅游。

初有短篇小说集《教区生活场景》(Scenes of Clerical Life),不太为人注意(始用乔治·艾略特笔名)。四十岁发表第一部长篇小说《亚当·彼得》(Adam Bede),出名。众人猜作者是谁——狄更斯段数高,不猜人,看笔调,说:一定是女作家。

后与评论家刘易斯(George Henry Lewes)同居,刘易斯有妻子,在守旧的英国舆论界,对此倒也不太责备,可见他俩很相配。刘易斯的思想后来在艾略特的小说中大有流露。爱情的内容其实很简单,没有多大内容。为何有的爱情造成这样大的历史景观?因为遇到挫折,不让他们爱,于是道德、智慧出现,才显得伟大。光是爱情,有多少东西?歌德说:“高昂的热情,坚持不了两个月。”一个高明的演员,在台上的高潮不超过二十分钟。

爱情显得好时,不是爱情,是智慧和道德。刘易斯与艾略特的爱,相互影响,所以长久。

作品风格质朴,热烈,人事描写都写得实在而单纯。通体看来,很大气。就文学成就看,高于勃朗特三姊妹。毕生著作《罗慕拉》(Romola),我没有看过。据说参考书用了五百多种。一般评论,英国女小说家以乔治·艾略特最伟大。

金斯莱兄弟。哥哥查尔斯(Charles Kingsley,1819—1875)更著名。终生任传教士。剑桥毕业,留任历史学教授。著作多。有小说、散文、诗。勤奋。小说三十五本,其中《希帕蒂娅》(Hypatia),写一位优秀的希腊女子宣讲新柏拉图思想,被基督徒杀害。《水孩》(The Water-Babies)是英国孩子热衷阅读的小说。弟弟亨利(Henry Kingsley,1830—1876),写过三部战争小说,名不如兄。文学史上总称“金斯莱兄弟”。

二流作家有威尔基·柯林斯(Wilkie Collins,1824—1889)。他以情节取胜,写恶人,让人钦羡。为什么写恶人呢?司马迁擅长写、也喜欢写恶人。恶人有一种美,司马迁把他们列入“列传”。张飞在传统戏曲中是黑脸,但在颊边添些粉红,看去很妩媚。梅里美(Mérimée)也爱写恶人,强盗,流氓——卡门多恶,做爱时苍蝇多,击蛋于墙,移苍蝇叮蛋,自己脱身。

有本事,拿自己作模特,写出一个恶人,恶得美丽。

还有查尔斯·里德(Charles Reade,1814—1884)。文字风格很好,写淘金、游民。听说写文艺复兴很有本领。

刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll,1832—1898)。《爱丽丝奇游记》(Alice’s Adventures in Wonderland)。据现在说,是为一个女孩写的。一出版即风行各地,几乎任何国家都有译本。

布莱克摩尔(Richard Doddridge Blackmore,1825—1900)。当时就写暴力,反对柔和的家庭小说。乡土味很重。

罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson,1850—1894),不是二流,而是大作家了。我这一辈,无人不读史蒂文森《金银岛》(Treasure Island),还有《新天方夜谭》(New Arabian Nights)。听说在英国也无人不读《金银岛》,尤为少年人喜。他是诗人,但被小说的名气遮盖。身体弱,租船在太平洋游荡,海上的空气与冒险恢复了他的健康。据说其书信写得极好,大家有心去找找看。

他的冒险小说一不写爱情,二不写悲剧。英文本领无敌,语言特别有弹性。纯技术地去享受、欣赏他的英文本领,一定很有趣。

梅瑞狄斯(George Meredith,1828—1909),杜·马里耶(George Du Marier,1834—1896),吉卜林(Rudyard Kipling,1865—1936)。这三人各有风格。梅瑞狄斯深刻,高超,文笔晦涩。杜·马里耶是画家,后来成小说家,成功了。吉卜林最优秀,他的特点,是不用奇特材料,可以平凡事而写得恐怖。被许多人称为文坛上的“彗星”。1907年得诺贝尔奖。曾来过中国。

乔治·艾略特、史蒂文森、吉卜林,这三人最好。

匆匆表过,留时间讲哈代。我一直崇拜他,将来可能写一篇哈代的论文。瓦莱里(Valéry)写过《波德莱尔的位置》,名字多好。我也要写《哈代的位置》。

他有多重意义。他的作品好到,在这个路子上我看到绝望为止。另一个陀思妥耶夫斯基,也让我绝望。有些伟大的作品一派拒绝模仿的气度,“不许动!”好像这么说。

托马斯·哈代(Thomas Hardy,1840—1928)。伦敦国王学院出身。十六岁学建筑,数度得皇家建筑师学会奖励,二十五岁后才专事文学。一个大问题:一个天才如何认识自己?如果哈代的才智用在建筑上,名利双收,前程远大——他不走。当时,他“一无所有”的是他的文学。一个天才是在他一无所有时,就知道自己的才能在哪方面。

起点,就要有这份自信。

然后,一本一本书,一个一个字,一个一个标点,证明自己是一个天才。

我认为哈代最好的小说是《苔丝》,全名《德伯家的苔丝》(Tess of the d’Urbervilles)。还有一本《裘德》,全名《无名的裘德》(Jude the Obscure)。还有一本《归来》(The Return of the Native),中国曾有译名《还乡》。

他是真正的大家,大在他内心真有大慈大悲。他的行文非常迟缓,我读时,像中了魔法一样。文学家、画家,常会羡慕音乐家,而音乐家、画家,恐怕都得羡慕哈代行文的本领:如此长,温和。读时,心就静下来,慢下来。他写苔丝早起,乡村的种种印象描写,无深意,无目的。就是这种行文,描写,了不起。

《还乡》写的是艾格顿荒原,将来我一定要去。他的浪漫,一种平心静气的,看不出来的浪漫。我读时二十多岁,后来又读过几遍,对这本书非常迷恋。那位红土贩子,平凡,忠实。总有一天我要去艾格顿荒原住几夜。

像《苔丝》这种小说,福楼拜、托尔斯泰,看了都会发呆的。我想象福楼拜会说:“我还是写得粗了,急躁了。”托尔斯泰,老实的滑头,也会说:“他的才是小说,我们写的还不是呢……”如果给陀思妥耶夫斯基看,他会说:“你注意到吗?我用的方法也是这样的。他用大调,我用小调。”

除了纯粹的文学欣赏,伟大的小说是可以测验人的。

哈代,陀氏,是一种方法的两种用处。公平地说,福楼拜、托尔斯泰,是耶稣的衣服的一部分,重外在;哈代、陀氏,是耶稣的心灵的一部分,重内在。排小说的位置,哈代、陀思妥耶夫斯基是第一流的。普鲁斯特、乔伊斯,不如他们。

艺术家贵在自觉。曹雪芹是半自觉的,哈代、陀氏是恰如其分地自觉;普鲁斯特、乔伊斯,太过自觉了。

《裘德》是哈代的压卷之作,不易读。我迷恋裘德这个人,他平凡,被人拖下泥潭,最后贫病交逼,高烧濒死时还在大雨中上山顶赴约。整部书悲怆沉郁,但伟大在平淡,一点不用大动作。

出书后遭冷落嘲骂。哈代人也老实,居然就从此不写小说了。如果我活在那个时代,一定仗义执评,痛骂那些有眼无珠的混账,使哈代先生心情转佳。现在历史还了公道,那帮批评家已无踪影,而《裘德》巍然长存。

我以后还要读。你们也一定要读,大陆有很好的译本。

以后我写长篇小说,一定要和两位人物商量——不是模仿——哈代和陀氏,不断不断看他们俩的书。

哈代可以教我的,是气度。向陀思妥耶夫斯基可学的,是一种文字的“粘”度,一看就脱不开了。

我们面临两种贫困:知识的贫困,尤其是品性的贫困。

哈代,多么沉得住气。伏笔吗?到后来他也不交代了。气度大!陀氏的结构的严密度,衣饰、自然、环境,都不写,全是人、对话,看得你头昏脑涨,又心明眼亮。

知识学问是伪装的,品性伪装不了的。鲁迅,学者教授还没看清楚,他就骂了。

讲文学史,三年讲下来,不是解决知识的贫困,而是品性的贫困。没有品性上的丰满,知识就是伪装。

哈代的小说,里面有耶稣的心,无疑可以救济品性的贫困。

英国小说谈到这里。还有两位可以谈谈:吉辛,王尔德。

乔治·吉辛(George Gissing,1857—1903)。短命才子,死后作品被人发掘。长得俊美,聪明,学生时每得奖,立志研究学问,十九岁时却跟一女子恋爱,造成不幸婚姻。妻子挥霍无度,逼得他偷,进监狱。出狱后流亡美国,靠写短篇小说谋生,后狼狈回伦敦。他很能写,特别是《狄更斯评传》(Charles Dickens: A Critical Study),但他败给一个女人。

奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde, 1854—1900)。生于爱尔兰都柏林(那儿老出文学家)。父亲是名医,母亲是文人,家庭沙龙里都是名流。幼年即博览名品,眼界气度都高阔。高唱唯美主义,宣传唯美主义,身体力行。访美,进海关时,人问有何要保险,他说:“除了天才,我一无所有。”

太自觉了。用不着这样说。

剧本写得好。散文有《狱中记》(De Profundis,一译《深渊书简》),看是可以看的,但也就两三句话可以借借。“太阳照着是金色,月亮照着是银色,别人的事情,有一天会轮到自己。”说是很会说。大陆有《狱中记》译本,出书极少,成珍本——珍贵的杂书。萧伯纳认为,即兴的辩论,无人能与王尔德匹敌。口才极好。

他的唯美主义,是所谓“高举旗帜”的。他说:“艺术模仿自然,我看是自然模仿艺术”。《谎言的颓败》(The Decay of Lying),论文,也写得好。我要损王尔德、罗曼·罗兰,是我从他们家进出太久,一出门就损——其实他们没有亏待我。

他说:“所有的艺术都是无用的。”当时这样说,很痛快。又说:“诗像水晶球,使生活美丽而不真实。”才气是横溢的——让萧伯纳佩服,不容易。他的“为艺术而艺术”,也可谓之“重新估价”。他反功利,反伪道德。他说:“我是社会主义者!因为在社会主义国家,才能人人为艺术而艺术。”

现在我们可以说,那是艺术的屠宰场。我如果带他参观,一进门,墙上就挂着一张皮。我告诉王尔德:这就是唯美主义那张皮。

王尔德不愧为一个智者,言论锋利。不过,有时我想对他说:你别说得太多了。言多必失呀。

“作为一个个性独特的人,一个善于讲话、善于讲述轶事的人,王尔德是一个伟大无比的人。”萧伯纳原话。

“我把我的天才用在生活上,对于艺术,我只用了一点点。”这是他的逆论。在《道林·格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray)中,他用透了这种逆论。当时看很痛快,现在看,逆论容易讨好羡慕智慧的人。我讨厌逆论,是因为说者常把读者看轻。说得通俗点,是小儿科。

我的东西,常被人误以为逆论,但我与王尔德的区别,是他的逆论基于说明什么东西,我并不急于说明什么。他是玉笼中的金丝雀,我是走在外面,听取一片鸟叫。

为人生?为艺术?这争论是世界性的。前后一百年,在社会主义国家是动武解决的,从世界范围看,这场水深火热的争论却越来越淡化,现在根本没有这种争论了。

大概到我四十岁时,顿悟了:为人生而艺术,为艺术而艺术,都是莫须有的。哪种艺术与人生无关?哪种艺术不靠艺术存在?

黑格尔讲,从小孩嘴里讲的格言,和一个成年人讲的格言,意思是不一样的。我是老人了。我为这两种思潮苦恼过几十年,现在我悟了,说了,是有意义的。给大家讲,是双重的补课。

我们现在到了一个新的平面,回头看,有一种重新评价的乐趣。先看中国:鲁迅真的是为人生而艺术吗?他的人生观还是比较狭隘的。他对人生的回答,还是比较起码的。徐志摩真的为艺术而艺术吗?他和艺术根本是一种游离的状态,没门儿。他的出国,不过是旅游,他的东西,没有点,没有面,没有线。所谓江南才子,他不过是“佳人”心目中的“才子”,鲁迅根本瞧不起他。他的所有东西都是浮光掠影。

总之,一个文学家,人生看透了,艺术成熟了,还有什么为人生为艺术?都是人生,都是艺术。

这争论,人类竟愚蠢了一百年。

少年时,人说我是为艺术而艺术。不肯承认,也不敢反对,好苦啊。

王尔德,文学技巧好,但整个控制不行。唯美到了王尔德身上,变成一种病(张爱玲也有这种病,常要犯病)。

王尔德的童话好。他的《快乐王子集》(The Happy Prince and Other Tales),是妙品——安徒生是神品——他的语言,妙在英国人才懂得的调弄语言。

他讲起话来气象很大。有一次喝醉后回旅馆,见纪德,一见就说:“亲爱的,对人类充满深厚同情的文学,是在俄罗斯。”他又对纪德说:“思想总是朝阴影飞去。太阳是妒忌艺术的。”

说得多好。

他的两大悲哀:一是唯美而不懂得美。他最喜欢的三张画根本不美,死神、裸体、翅膀之类。最怕是喜欢什么,就去艺术中找——这好比一个美食家张开嘴,口中没有舌头。二是他在生活上是个失败者。他自称“天才用在生活中”,正好相反。健康、灵活、明智、健美,善于保护自己,留后路,这才是生活中用天才。这是要本钱,要条件的。王尔德没有这个本钱。

什么是艺术家?要把天才用到生活上而不配,去用在艺术上者,就是艺术家。

要自己识相。

我第一次剃了头照照镜子,又黄又瘦,还有什么希望?这么一个人,只好乖乖儿画画,乖乖儿写文章。偶有风流,算是意外收获。伟大,才气,有什么用?面对美人,人家一笑,就跟人走了。

我们流亡国外,不好老老实实到中国街去买点菜吃。生活要保持最低限度的潇洒,不要像王尔德那样弄到老而丢脸,死在旅店。早年他与情人饮酒,挥霍无度。

他说:耶稣是第一个懂得悲哀之美的人。

最早翻译王尔德的,是张闻天。尼采的书的译者,是楚图南。

要自己会料理自己。思想家,第一不要疯。艺术家,第一不要倒下去。

本来站不直,靠艺术才站站好,怎能跌倒?连艺术的面子也会丢。我宁可同情疯的思想家,不同情跌倒的艺术家。王尔德没有晚年。他跌倒了,败了自己。所谓“不以成败论英雄”,那是指政治家、军事家。艺术,就要以成败论英雄。

哪有“此人写得不好,却是个天才”之说?

讲讲十九世纪的文学批评。

批评成为一种门类,从英国杂志开始。一是《爱丁堡评论》(The Edinburgh Review),创刊于1802年。一是《每季评论》(The Quarterly Review),创刊于1809年。两刊竞争,“批评”于焉诞生。

后又有二刊出,然后“评论”风行一时。这是文学的新的航向,新的福音(我一直主张办同人杂志——可是没有“人”呀)。

《伦敦杂志》(London Magazine)出来后,更为成熟,全是一流人才一流作品,德昆西、卡莱尔,等等。

散文因此风气大盛。作家各找各的领土,新旧两派打仗,一时百家争鸣——岂不有点像我们的“五四”时期吗?

初期英国散文有三派:一派属《爱丁堡杂志》;一派属《伦敦杂志》;一派不属上述两杂志。

德昆西(Thomas De Quincey,1785—1859)。论文与散文全集,共二十二册,叙述本领极高,严肃而滑稽,幽默而恐怖,最出名的是《一个吸鸦片者的自白》(Confessions of an English Opium-Eater),空空实实,真真假假,后来一提德昆西,都要提这本名著。

查尔斯·兰姆(Charles Lamb,1775—1834)。愈近现代愈受尊敬。我对他一见钟情。少年时能看到的,不过是别人节引他的话,一看就狂喜:“童年的朋友,像童年的衣服,长大就穿不上了。”好啊!一句话,头脑、心肠、才能,都有了。

还有“吃饭前的祷告”,他说:“轮到我祷告,曰:‘在座没有牧师吗?谢天谢地。’”

把愤慨而幽默、渊深而朴素混在一起的,是兰姆。在世界范围中,兰姆,瓦莱里,我特别认同。据说兰姆为人很好,人见人爱,我及不上。我是人见人恨。他热爱伦敦,我痛骂上海人——他脾气好,我也该学学。

郑重推荐兰姆的《伊利亚随笔》(Essays by Elia),是他的精华所在。另有《莎氏乐府本事》(Tales from Shakespeare),流传极广,曾是最流行的英文课本。

他非常敬重古典作品,喜欢古典作品中的恬静。

最好的东西总是使人快乐而伤心。魏晋人夜听人吹笛,曰:奈何奈何?

兰姆写得这么好,我怎么办呢,也只有好好地写。

文章版权持有者: © 木心美术馆。未经许可,不得擅自转载使用。

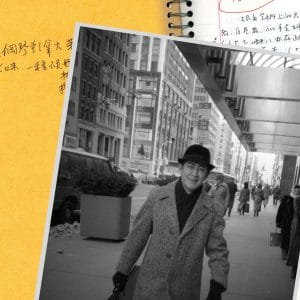

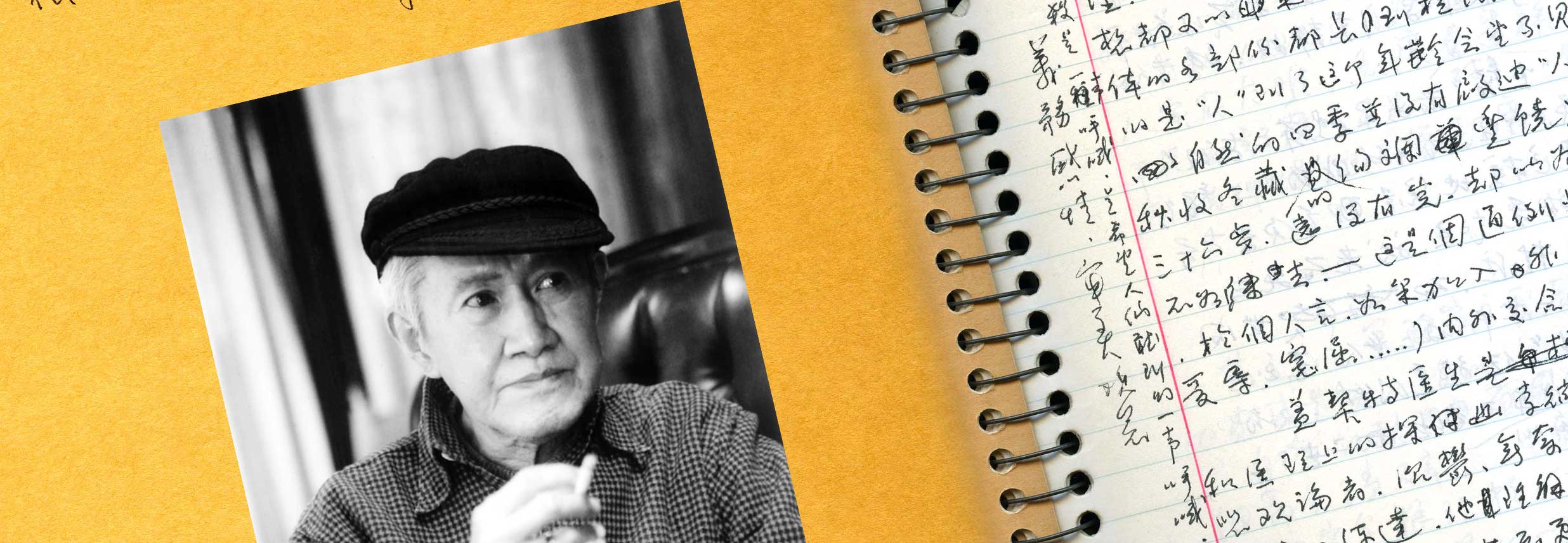

撰稿人: 木心

木心(1927-2011),画家,文学家、诗人,乌镇人,12岁写诗,16岁在当地报刊发表散文。五十年代后,分别任中学教师与上海工艺美术设计师,私下写作,积著作二十种,文革初抄没。前后三度被囚禁,成狱中手稿66页。1979年获平反,任工艺美术家协会秘书长。1982年移居纽约。重启绘画与写作,分别在海峡两岸先后出版诗集、文集三十余种。同期,作画不辍。2001年,耶鲁大学美术馆为其举办大型个展,并巡回芝加哥美术馆、夏威夷美术馆、纽约亚洲协会美术馆,随展出版精装画册。新世纪木心应家乡乌镇竭诚邀请,于2006年回乡定居。2011年逝世。同年,乌镇为之起建“木心美术馆”。2011年,首部英译小说集《空房》在美国出版,获美国出版人周刊等书评机构好评。2012年底,木心在纽约为华裔艺术家讲授五年世界文学课的听课笔记《文学回忆录》出版,获两岸各种年度图书奖五种。