莎翁在此,不可儿戏

企鹅出版社作家南希·佩莱格里尼(Nancy Pellegrini)探讨莎翁舞台中译所遇到的挑战,以及皇家莎士比亚剧团(Royal Shakespeare Company)的目标——为中国观众创造贴合中国舞台所需要的莎翁剧本。

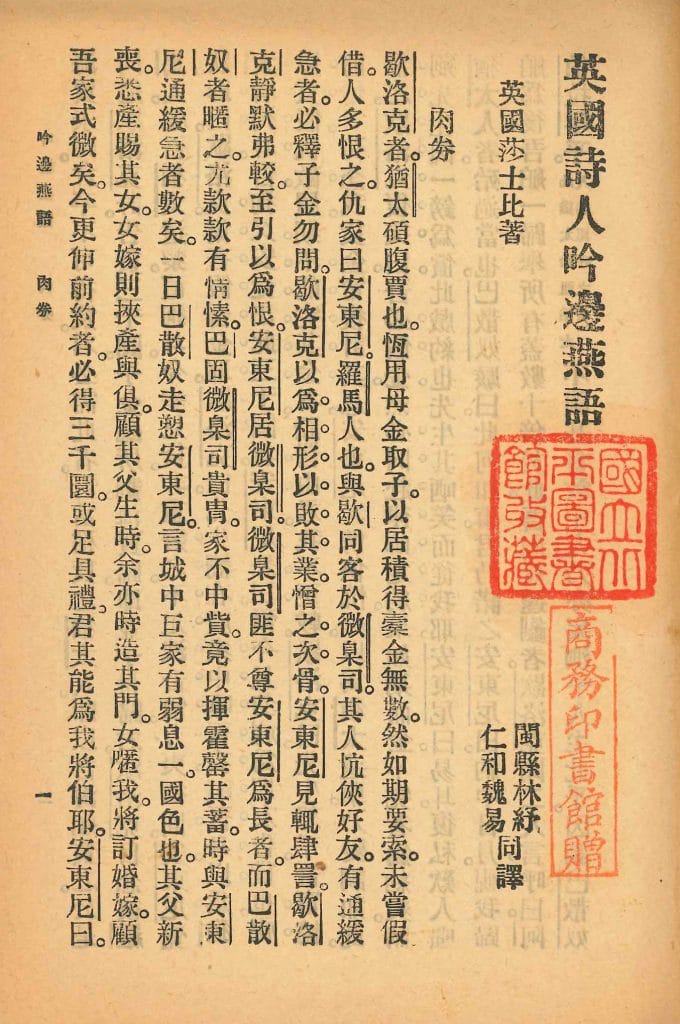

莎士比亚——或者说,仅仅其大名——在十九世纪中期首次传到中国,既不是通过殖民主义,也不是通过传统戏剧,而是因为这位吟游诗人是很多中华志士所探寻的进步思想的象征,他们相信,学习西方价值观才能更好地理解西方列强。传教士在英语学校里讲授莎士比亚,传统戏曲班子从查尔斯和玛丽·兰姆(Charles and Mary Lamb)的《莎士比亚戏剧故事集》(Tales from Shakespeare)的中译本中择取情节大要,其余内容全凭自行发挥。只有通晓英文的人士才能充分感受莎士比亚的力量,而后来问世的全本翻译更偏向书面语而非舞台表演。演员和观众都受制于不堪用的文本,无法充分演绎和领略各中滋味。2016年,也就是这位吟游诗人逝世400周年,皇家莎士比亚剧团(RSC)启动“莎剧舞台本翻译计划”(Shakespeare Folio Translation Project),让译者深入排练场,和演员、编导一起,共同致力打磨适合中国舞台表演的中文译本。这一个项目具有真正的合作精神,但反响不一;有人说它带来了更多的好剧本,也有人说是无视前辈成果的无效劳动。

对莎士比亚任何形式的翻译,都存在不计其数的困难。从英文翻译成中文,犹如古老象形文字和现代拉丁语的联姻,译者不得不作痛苦的取舍,在莎士比亚的无数圣经典故和古典神话书袋里,挑出关键的那些,丢掉可以牺牲的那些。而且过去研究材料相当稀少,这样的状况如今依然得到没有太大改善。

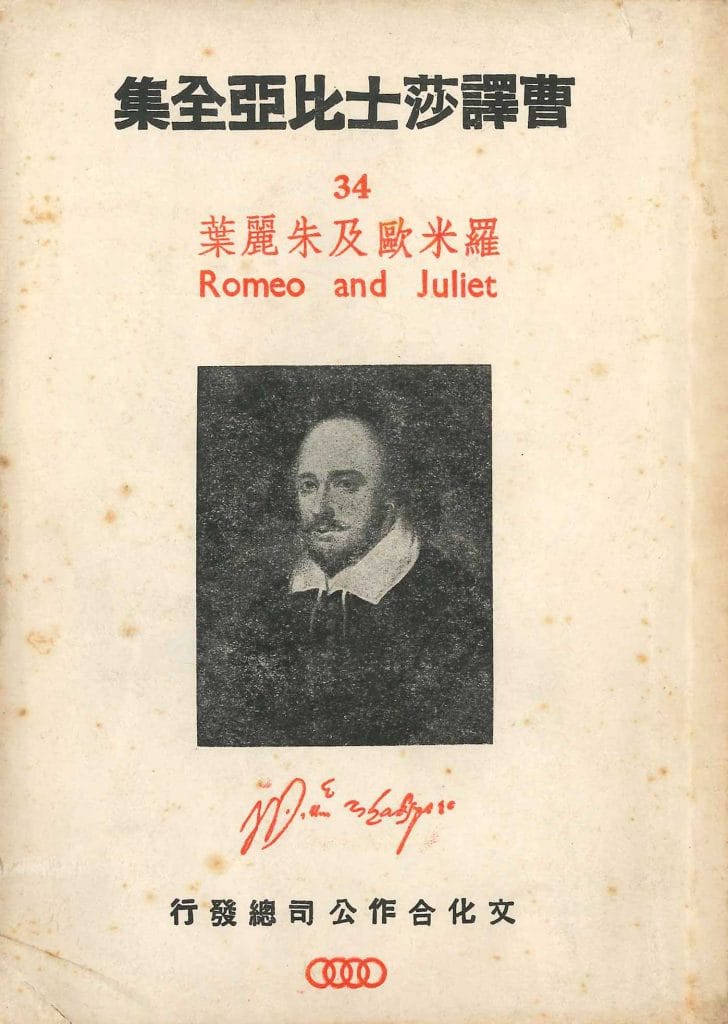

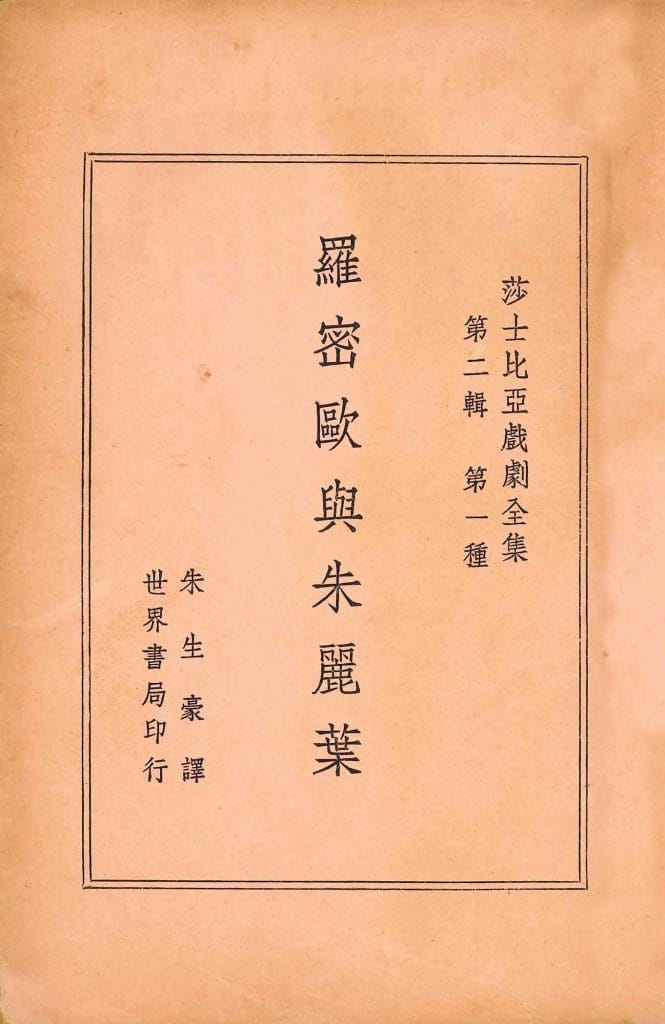

东西方之间的象征所存在的差异也会带来困扰。朱丽叶叫罗密欧“不要指着月亮起誓,它是变化无常的 / 每个月都有盈亏圆缺 / 你要是指着它起誓,也许你的爱情也会像它一样无常。” [1] 因为在莎翁眼里,太阳更可靠。但在中国,月亮是纯洁、无垢和爱情的象征。很多译者,不管是过去还是现在,都会消去色情笑话,这或许是为了避免尴尬,或是因对吟游诗人怀着过于虔诚的敬意。克莉奥佩屈拉告诉安东尼,“我也想有那活儿”。她的意思是,希望在那一刻可以做个男人,并拥有作为男性证明的生理构造。但中国读者所看到的是“我希望我也长得像你一样高”。另一个问题是五步抑扬格,即五步一行、短长(轻重发音)相间的韵文格律,这是莎翁非常倚重的格律:“故事发生在维洛那名城,有两家门第相当的巨族 ”(Two households, both alike in dignity / in fair Verona where we lay our scene)。[2] 翻译家孙大雨和卞之琳尝试用汉字组合加停顿的方式复刻此格律,效果喜忧参半。而且中文里没有“to be”(字面意思是“去成为”)的对应动词,所以哈姆莱特只能思考的是生存还是死亡。

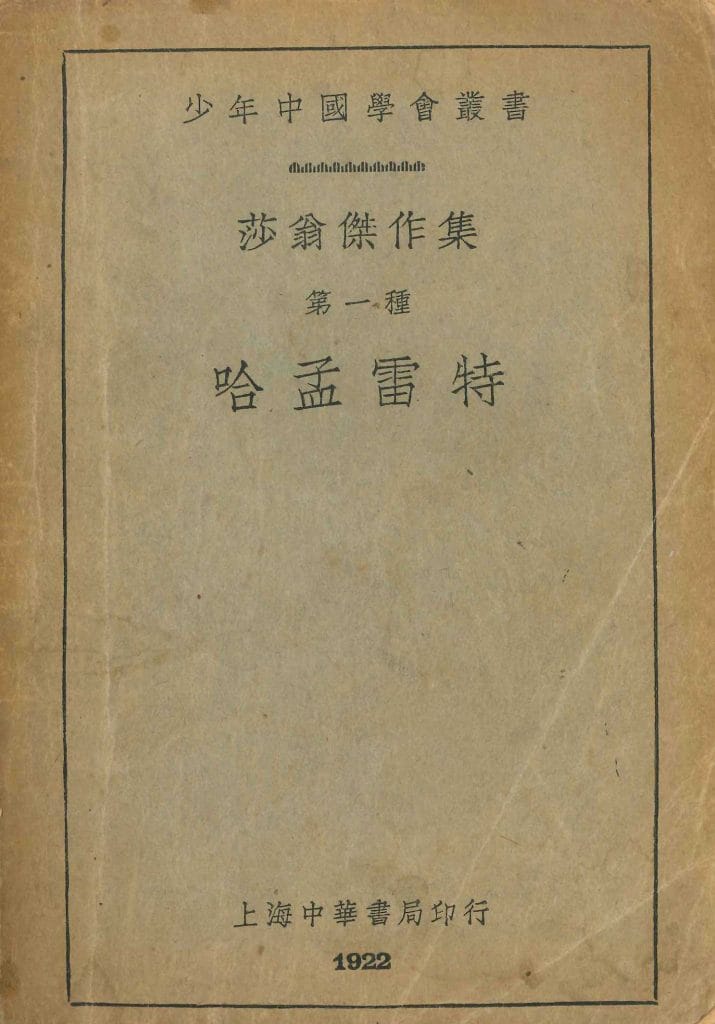

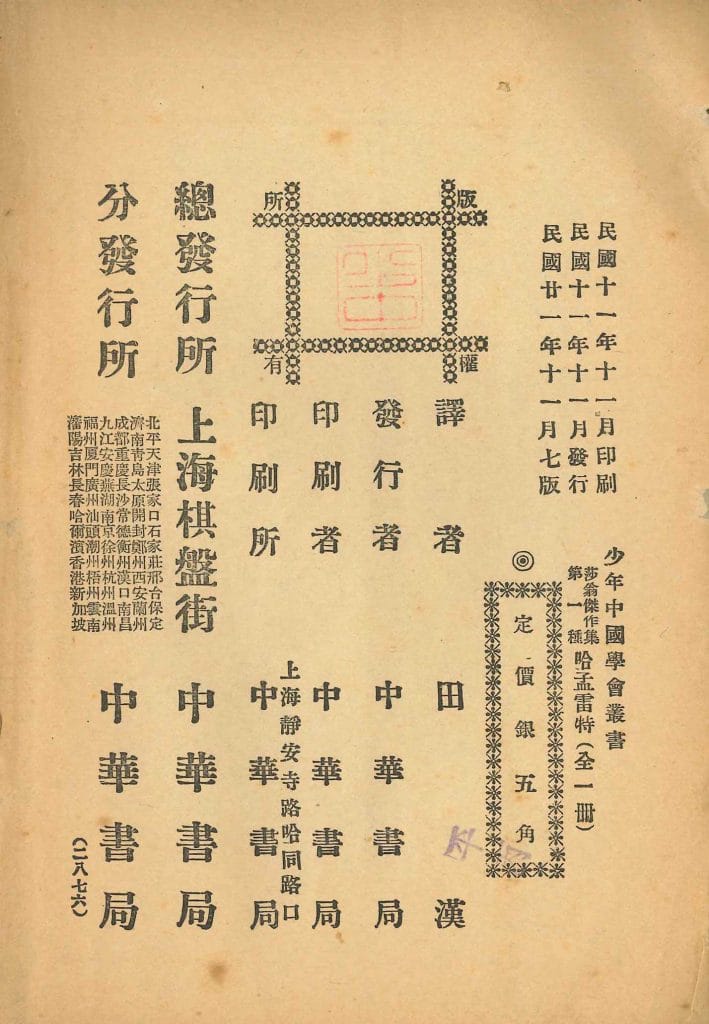

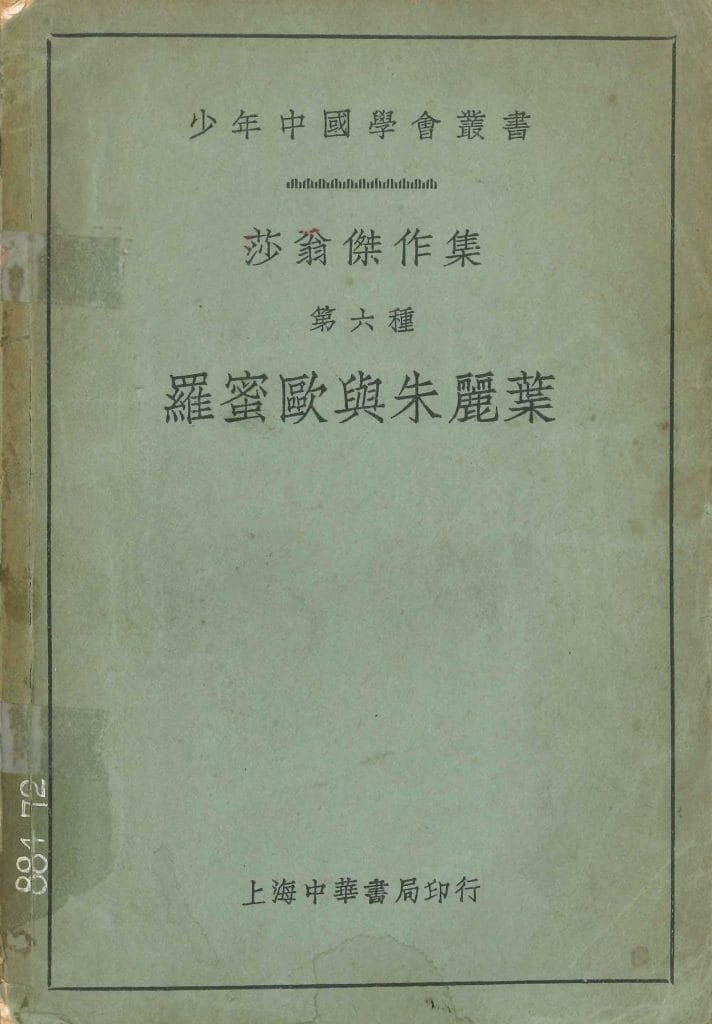

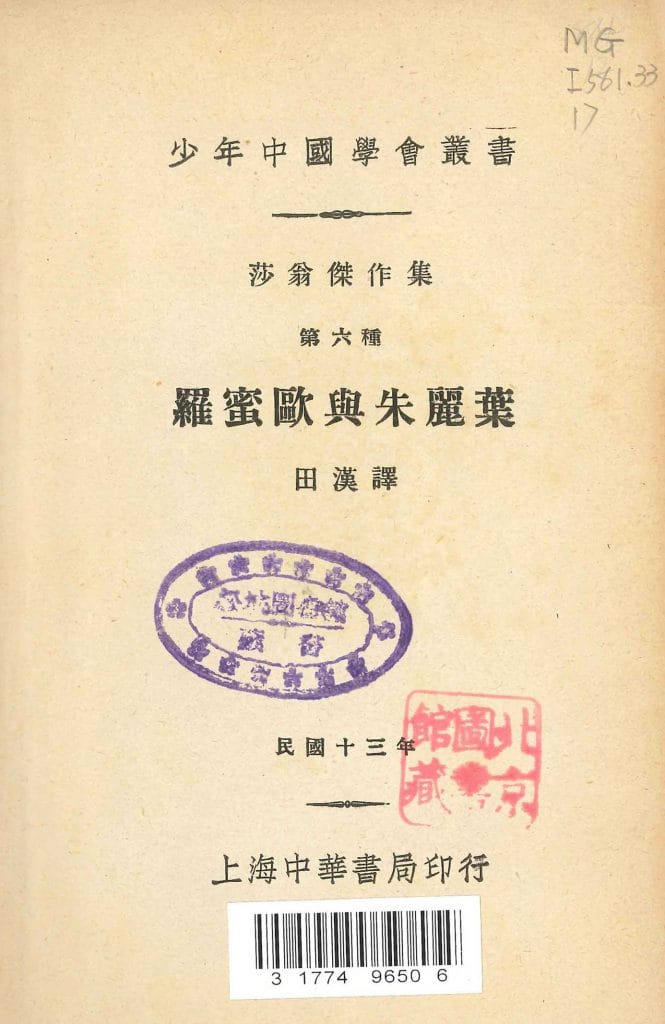

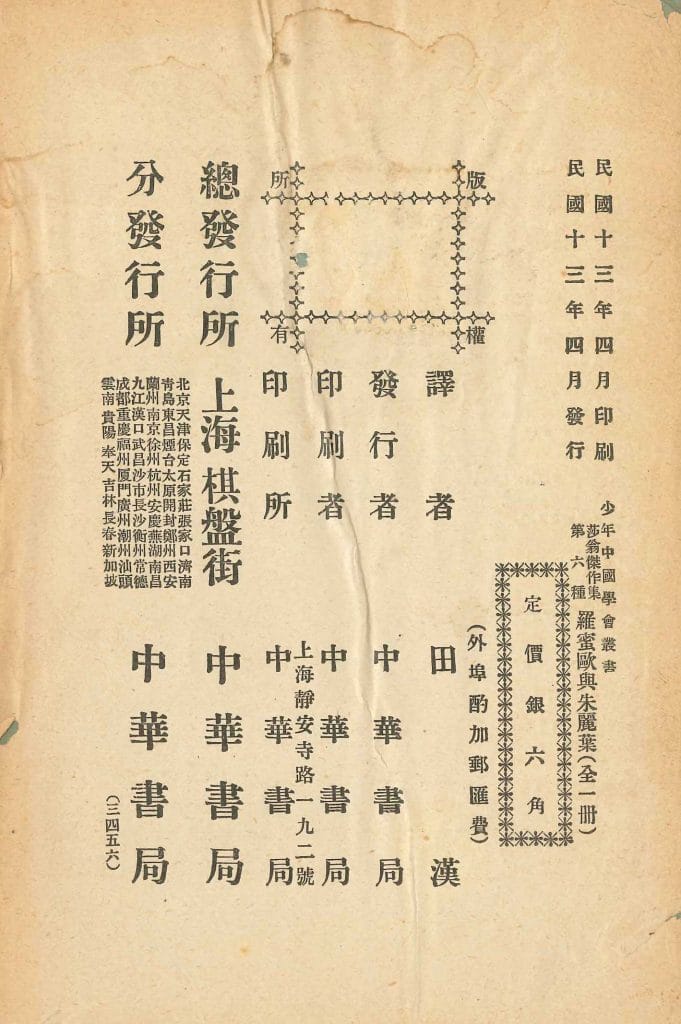

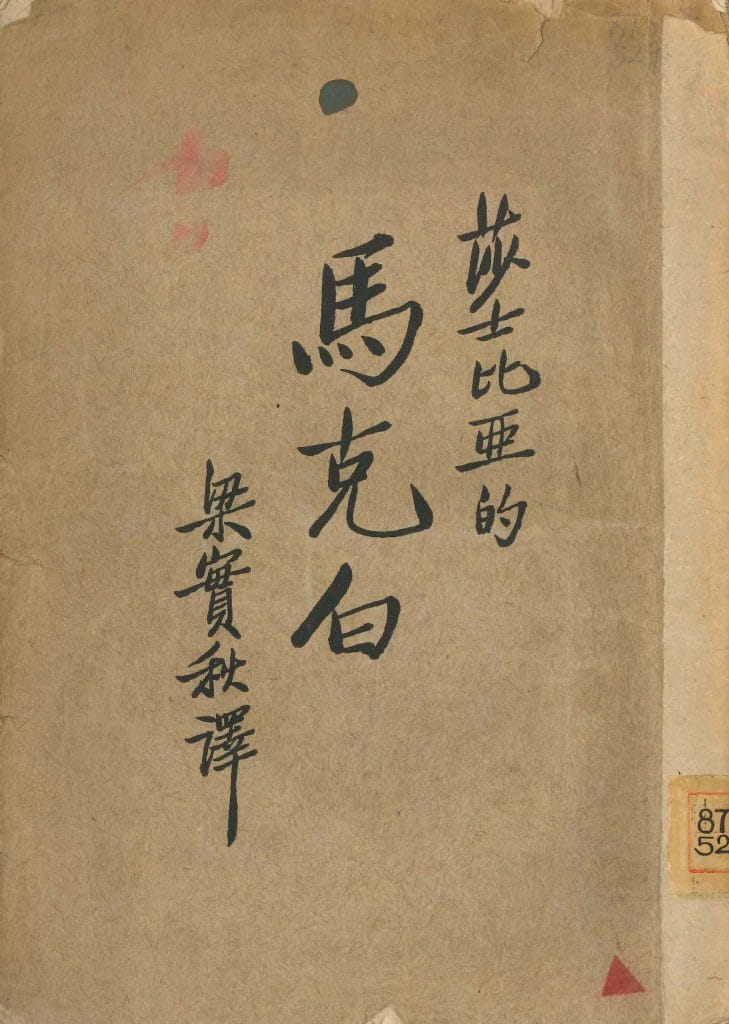

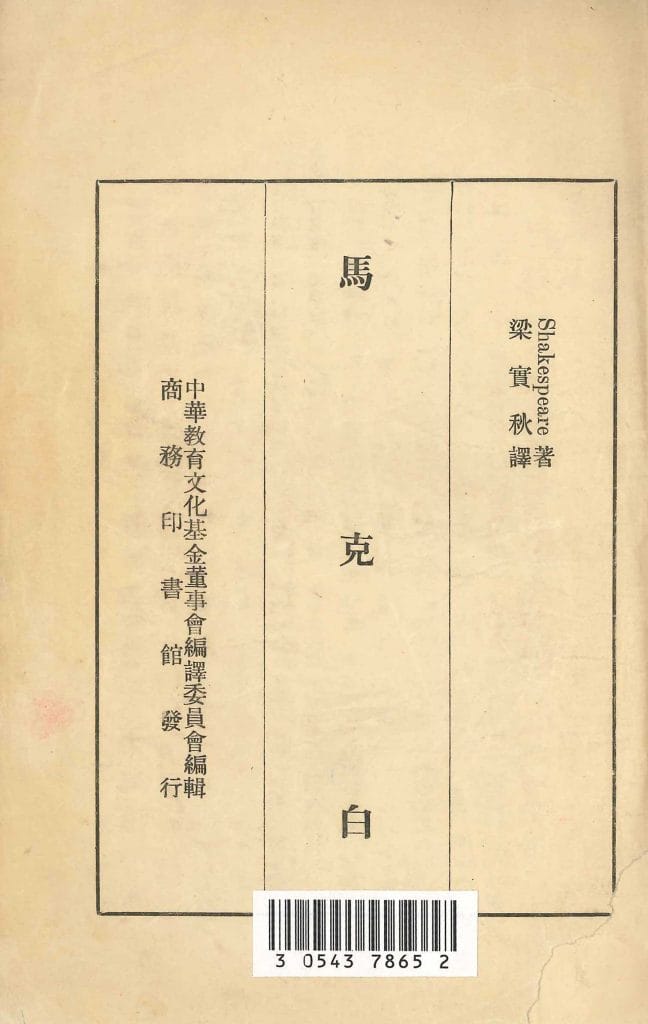

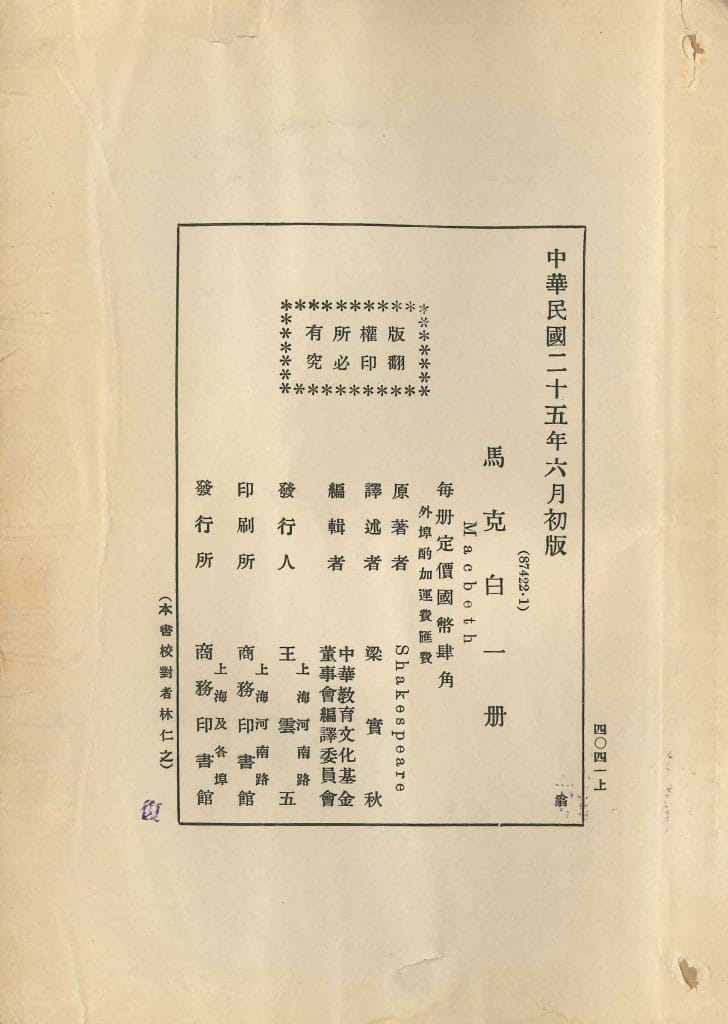

但翻译家们的决心依然坚定。留学日本时,未来的剧作家和诗人田汉听闻日本人因中国尚未能完整地翻译莎士比亚作品而蔑视中华文化,便在1921-22年译成《哈孟雷特》(Hamlet),1923-24年译成《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet),以作回应。这两部译本如今有美文之誉,但无法用于表演。梁实秋是翻译莎翁全集的中国第一人,历时37年,在1967年译成于台湾。因政治原因,他随国民党撤离大陆,其翻译工作直到二十世纪九十年代中期才进入大陆读者的视野。梁实秋生于北京,在哈佛大学和哥伦比亚大学接受教育,翻译作风一丝不苟,连他的家人都看不懂、甚至会看红脸的俚语和性词汇,都被他一并保留。他觉得保真度是关键,哪怕这需要使用比当时任何图书馆馆藏都庞大的藏书来参考,他也不会退缩。同样,他也不会把战争或外敌占领当作草率翻译作品的借口。但梁的译本很少用于表演,他的学术风格更适合课堂而非舞台。

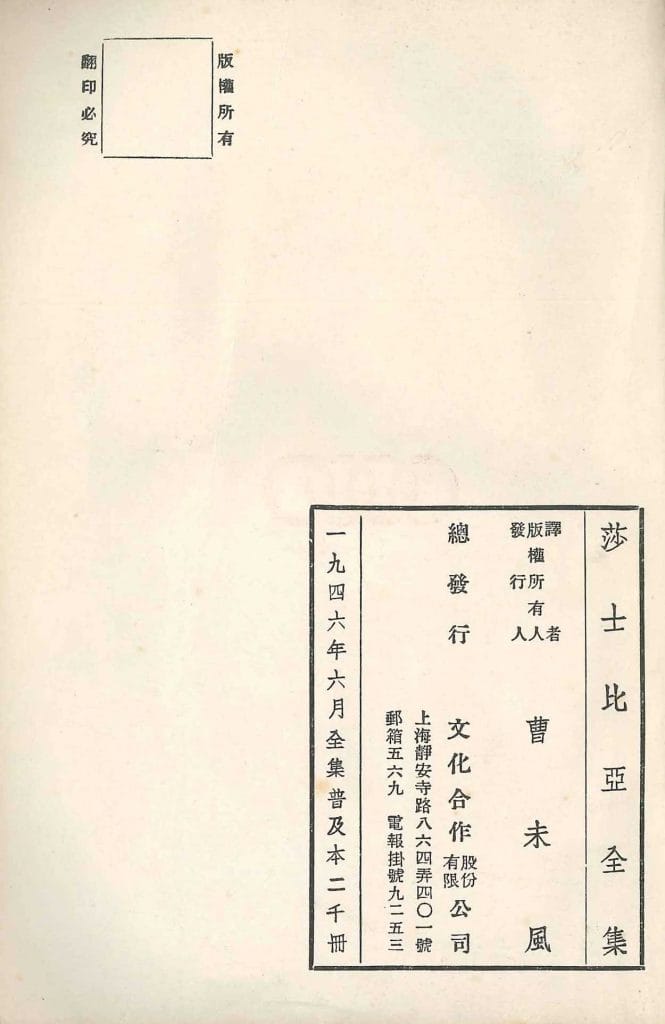

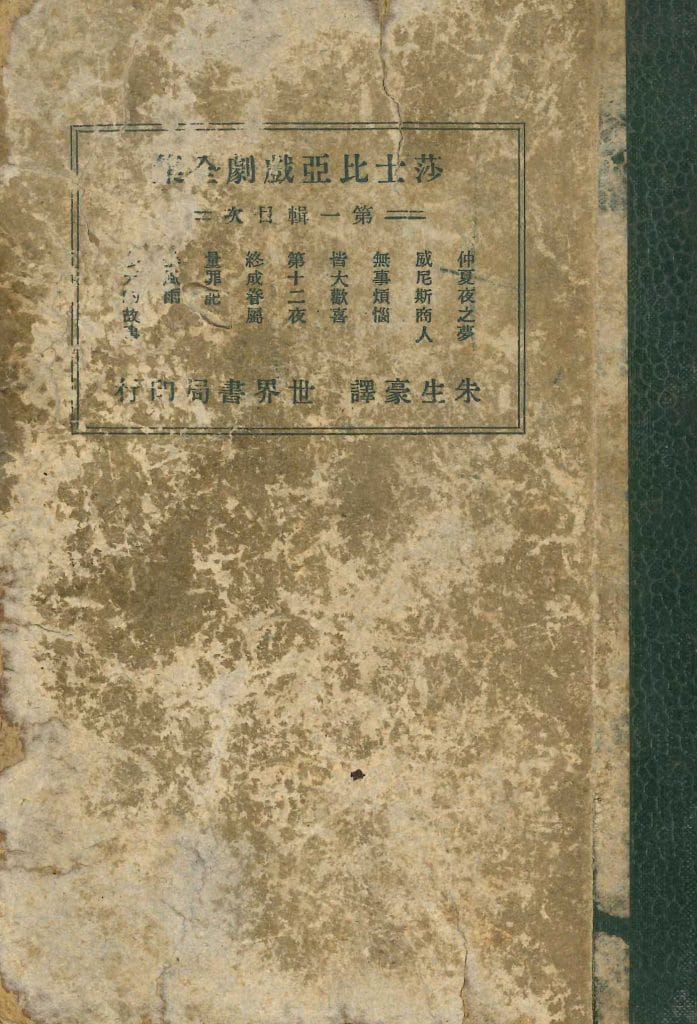

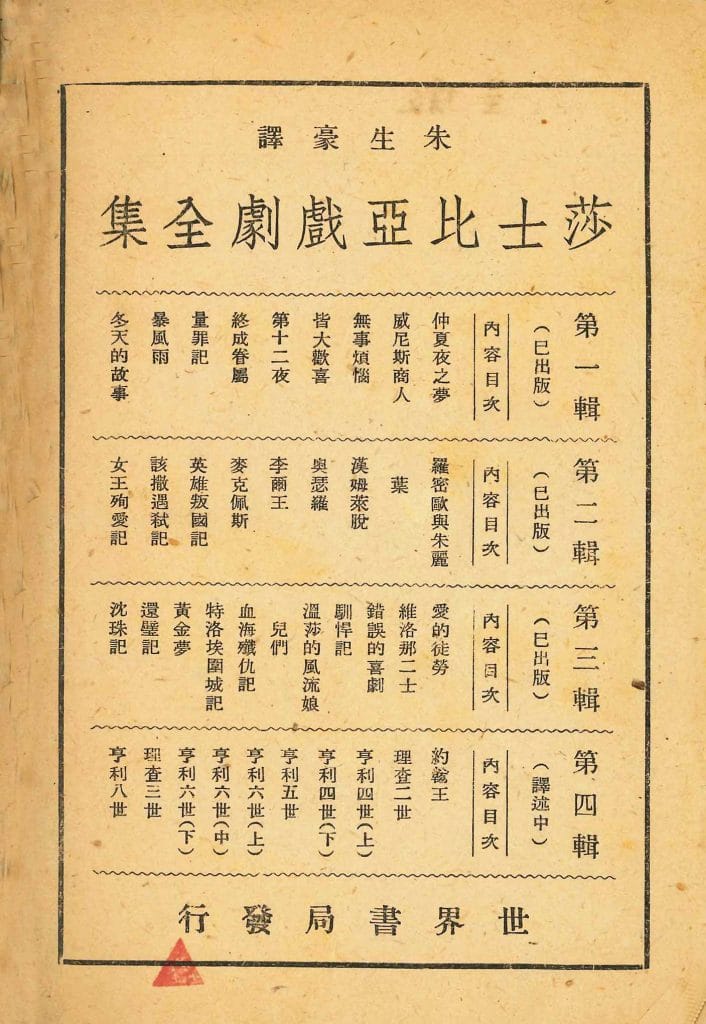

对莎翁戏剧的翻译,戏剧、表演和翻译界均推崇朱生豪的译本,他是中国最有诗情、也最悲情的译者。朱生于一个破落的体面家庭,嗜书如命,十一岁便开始写诗,在之江大学求学。他和国共两党都站不到一块,并把翻译莎翁戏剧作为自己一生的使命。他的翻译与疾病和赤贫为伴,也被日本的侵略阴影笼罩,部分译稿曾被侵略者的战火销毁,不得不重译两三遍。他买不起蜡烛和灯油,只能在白昼靠日光工作,夜里靠记忆工作,到次日早晨再查实夜里的成果。生命末年,他的牙齿松烂,肺结核加重,孔窍渗血,但不肯就医,只请夫人把他扶到桌前。1944年,三十二岁的朱生豪辞世,留下三十一部半的莎翁译作;其子称,朱死时正在翻译《亨利五世》(Henry V),芦笔犹在手心。

皇家莎士比亚剧团项目所引来的争议,多少与朱生豪的成果有关。正在制作多个朱译项目的电影人Frank Lee认为朱的独立创作从未从体制内得到任何应得的尊重。他还觉得,皇莎项目采取完全重译的做法,对朱的付出和牺牲是极大的伤害,对他广受尊敬、几乎成为(中国莎翁爱好界)准绳的译作,也是极大的伤害。

编剧和知名影评人周黎明也认为重译并不必要,可能还是短视之举。“现在的人没有老一辈的中文功底,”他表示,自己刚译完的《哈姆雷特》就以朱生豪和卞之琳的译本为底,“我的翻译比较注重表现朱译中忽视的双关,还把上世纪四十年代的语言风格改成现在的……但风格可以不止一种,因为舞台表现需要不同的方式。”

剧作家、上海文广演艺集团下属上海话剧艺术中心(SDAC)副总经理喻荣军协助皇莎开展演出项目并主持安排首场演出——尽管他一开始对上演《亨利五世》持保留的态度。“英法战争对(中国)观众的吸引力不大,”他说,“但在这部戏里,观众可以看到领袖如何成为领袖,小人物如何称王。”

和周一样,喻也倾向于融合多个版本,甚至使用新素材。“我是剧作家,想要最好的对白和措辞,”他说,“如果梁实秋的某行对白更好,我就用那行。”喻表示,编导经验给予他象牙塔里的译者所不具备的新视野。“我们一般用朱生豪的译本,但我觉得梁的译法更精准。朱和方平会删去俚俗和性词汇;梁行文冗长,但确实精准。”

这种模式取悦了很多人,尤其是观众——巡演每场门票都能售罄。“演员和观众对翻译的反响都非常好,”皇莎项目经理翁世卉表示,“很多人说,这是他们第一次真正领会和爱上莎士比亚的历史剧。”她还细述皇莎导演欧文·霍斯利(Owen Horsley)、译者苏国云和演员一起讨论语言细节和角色表现的情形。“兰海蒙(饰演亨利)非常优秀,特别是他的长独白,”她说,“你可以一路见证他如何学会当一名王者。但戏剧表演是无止境的,”她补充,“总有可探索的新天地。”

“任何剧团都可以用这份台本表演《亨利五世》;我觉得很棒,”喻称,“这种模式很好。”虽然并非所有剧团都具备喻和上海话剧艺术中心的资金、剧作经验或英语才能,这依然是意义重大的第一步,可鼓励更多的制作,以提升观众的体验。北京大学外国戏剧与电影研究所(The PKU World Institute of Theatre and Film)创始人之一、莎学大师约瑟夫·格雷夫斯(Joseph Graves)指出,除了田汉和曹禺,中国的莎剧译者都是学者而非剧作者。“虽然很多译本都深受赞誉,但不是为中国演员写的。”他还补充,莎士比亚的剧中有彻头彻尾的现实主义人物,戏剧揭示了他们的思想和言论;译者不理解莎翁对表演的重视,就不能满足演员或观众的需求。“皇莎剧团对这一点的理解,也许比世界上任何剧团都更深,这也是他们在中国翻译莎剧的动机,”他说,“这项工作意义重大,而且价值不可估量。”同时,这也能够永远改变莎士比亚在中国的未来。

文章翻译:黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

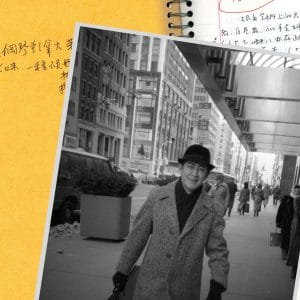

撰稿人: 南希·佩莱格里尼(Nancy Pellegrini)

出身于纽约长岛的南希·佩莱格里尼,现居北京,已在欧洲和亚洲工作二十多年,自2005年以来,一直活跃于中国表演艺术和古典音乐界。她在《Time Out 北京》和《Time Out 上海》杂志撰稿并担任戏剧舞台栏目的编辑,并著有企鹅出版社特辑(Penguin Special)《中华人民吟游诗人:中国对莎士比亚的归化》(The People’s Bard: How China Made Shakespeare Its Own)。她以中国艺术和文化为主题,为《基督科学箴言报》(Christian Science Monitor)、《南华早报》(South China Morning Post)、《伯克郡中国人物辞典》(Berkshire Dictionary of Chinese Biography)、《尚流》(Tatler)、《河滨》(The Strad)、《留声机》(Gramophone)、《国际钢琴》(International Piano)、《现代画家》(Modern Painters)等杂志刊物撰稿。