莎士比亚时代的伦敦

早期现代的伦敦是正在扩张中的国际大都市,人群混杂,有朝臣、商人、工匠,也有妓女、乞丐和扒手。伊瑞克·雷斯穆森(Eric Rasmussen)与伊恩·德庸(Ian DeJong)两位教授在此文中描绘了这座塑造了莎士比亚的想象力的城市。

莎士比亚时代的伦敦曾是早期现代英格兰文化的大本营。当时伦敦人口约有十万人,不但有王室、贵族、商人、工匠、劳动者、演员、乞丐、小偷和间谍,也有来自欧洲大陆的受政治宗教迫害的避难者。稳步发展的英格兰经济吸引着来自荷兰、比利时、德国,甚至更远处的商人来伦敦开设商店。因此,伦敦人在城里漫步时“随时”可以听到各种各样的口音和语言——像是欧洲各地、各行各业的齐声大合唱。

“宫廷”(court)一词指代这些王宫以及女王身边的朝臣侍从:一千或一千名以上的仆人、侍者以及朝臣。宫廷经常有出行活动,与其说是因为女王陛下想看别处风景,不如说更是出于非常基本的实用性考虑:如此之多的人制造的垃圾迅速超过了王宫卫生设施所能承受的负荷。虽然抽水马桶是伊丽莎白一世的某位朝臣约翰·哈灵顿(John Harrington)发明的(美国俚语中“john”有“厕所”的意思,以此“致敬”其发明者),莎士比亚时代英国皇家城堡中却并未安装室内抽水马桶。因而,宫廷生活虽然可能是奢华的,却也可能散发着臭味。

莎士比亚笔下的伦敦

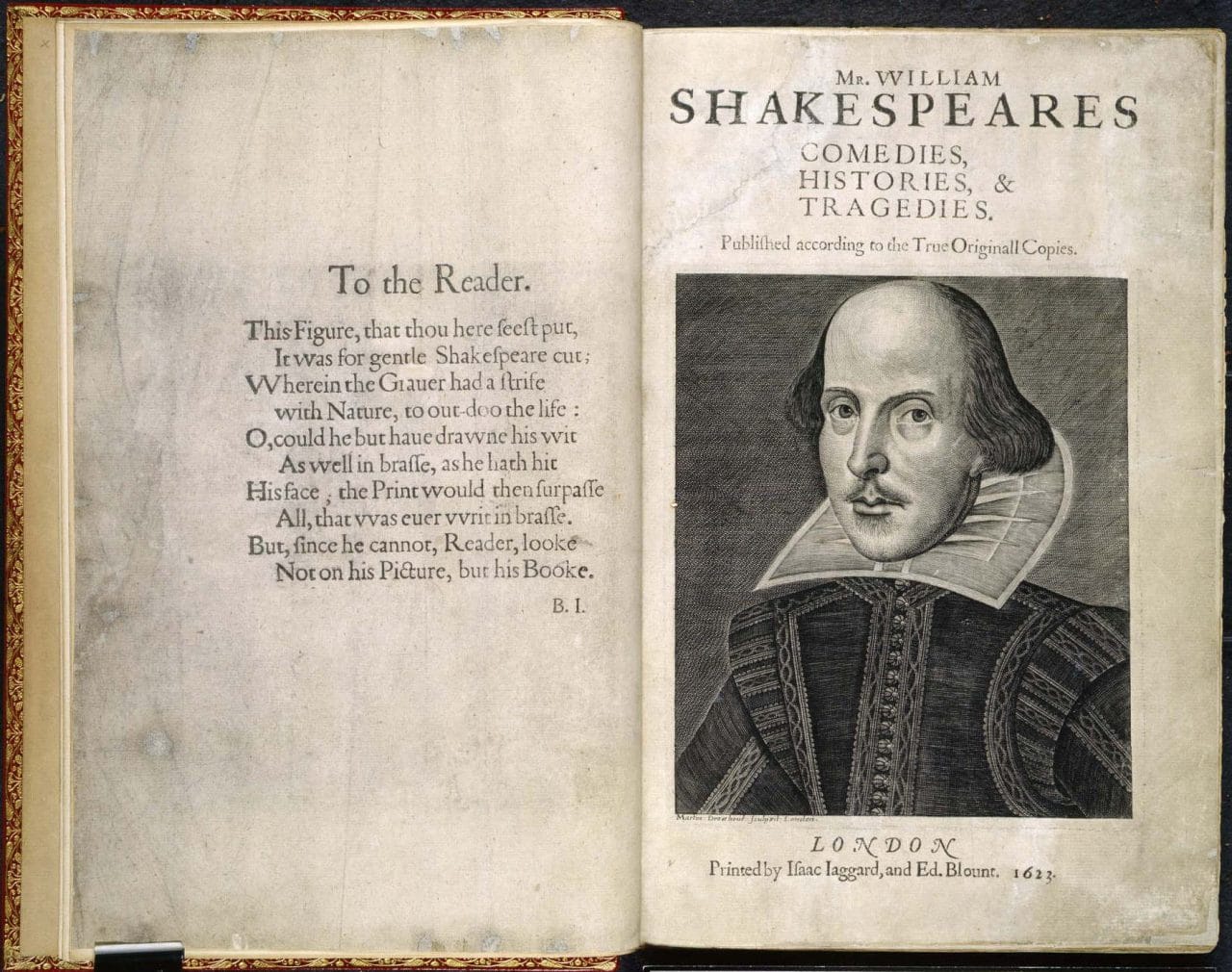

在莎士比亚的创作活跃期,书写伦敦是一种时尚。其中本·琼生(Ben Jonson)与托马斯·戴克(Thomas Dekker)尤因创作“城市喜剧”而闻名。虽然莎士比亚从未对这一流行文类有过贡献,伦敦在他的多部历史剧中都曾作为背景出现过,诸如在《亨利四世》(Henry IV)上下篇中,福斯塔夫(Falstaff)的大本营野猪头酒馆(the Boar’s Head Inn)即是坐落在东市场街(Eastcheap)。在比《亨利四世》的创作时间早些,但故事发生在更晚历史时期的剧本《理查三世》(Richard III)中,理查三世派人在伦敦塔(the Tower of London)里谋杀了他的兄弟克拉伦斯(Clarence)和侄子们。而在不常上演的剧本《亨利八世》(Henry VIII)中,审判凯瑟琳的地点设在 “黑衣修士”(Blackfriars)。早期现代的戏迷们对这个名字应该是相当熟悉的,他们很有可能是到坐落在“黑衣修士”的室内剧院看戏——剧院正位于亨利八世安排审判凯瑟琳的房间的正下方。

宫廷与王室

莎士比亚时代的伦敦周围是皇家要地,西面是威斯敏斯特大教堂(Westminster Abbey),自1066年以来每一任英国君主都在此地加冕;东面是伦敦塔,多位王室成员曾被监禁于此。伊丽莎白女王与詹姆士国王在伦敦市内和伦敦周围有多处宫殿可用:白厅宫(Whitehall)(全欧洲最大的宫殿),汉普顿宫(Hampton Court),格林尼治(Greenwich),里士满公园(Richmond),威斯敏斯特(Westminster),圣詹姆士公园(St. James)以及温莎城堡(Windsor Castle)。这些宫殿内外皆富丽堂皇,为王室在伦敦提供了尽可能的舒适生活,几乎每个房间都设有壁炉,橡木板墙上挂有花毯,既保温又隔音。伊丽莎白女王会按照每年的日程从一个宫殿搬往另一个宫殿,通常在白厅宫过圣诞,在里士满过新年,在温莎城堡过复活节。

在伦敦谋生

虽然伦敦的社会成员中最醒目的或许是王室、朝臣与贵族,早期现代伦敦的很大一部分人却都在忙于生计。在莎士比亚之前以及莎士比亚所处的时代,伦敦的经济发展很大部分可能都得归功于这座城市里的零售商、工匠、批发商与制造业者。

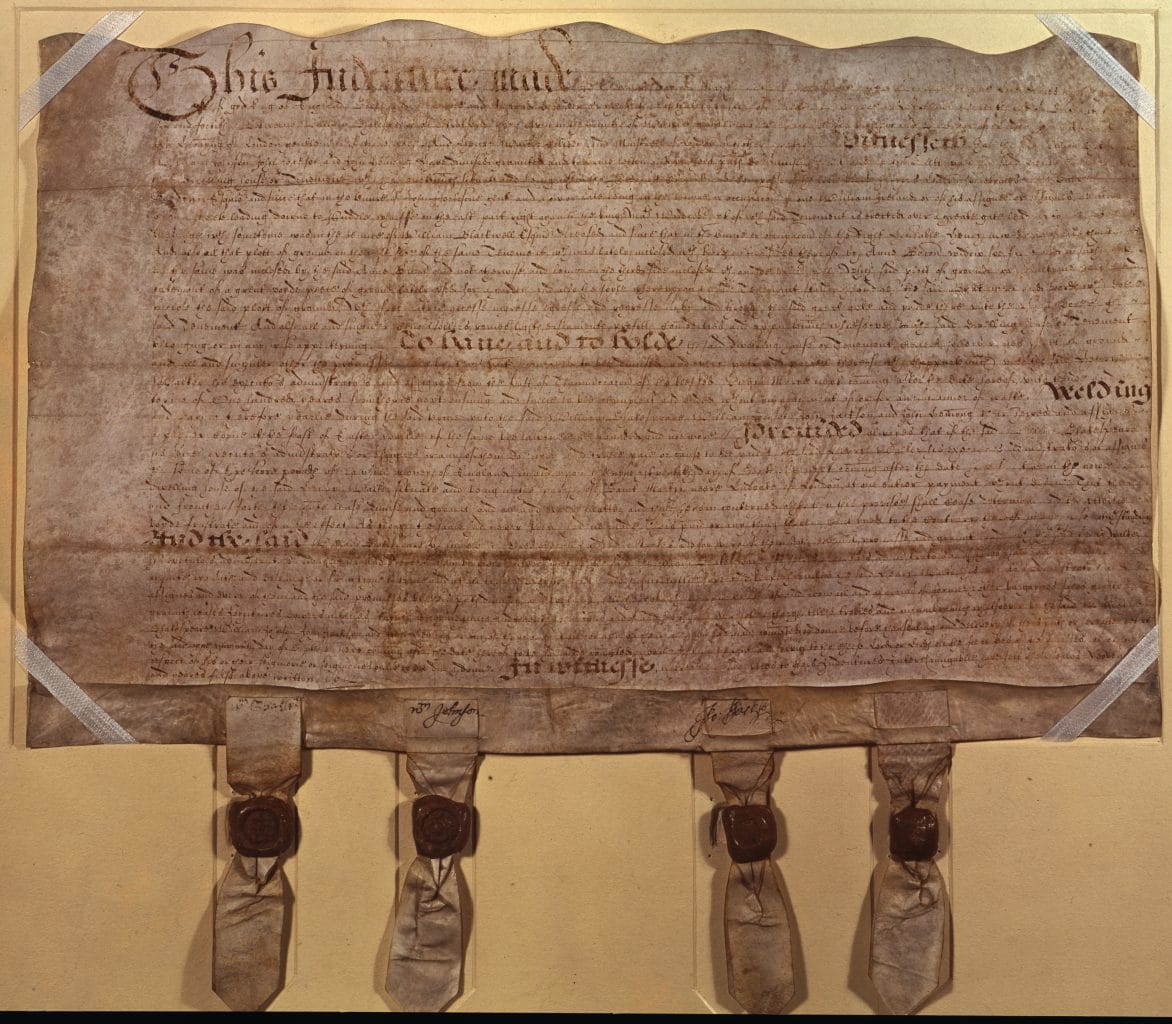

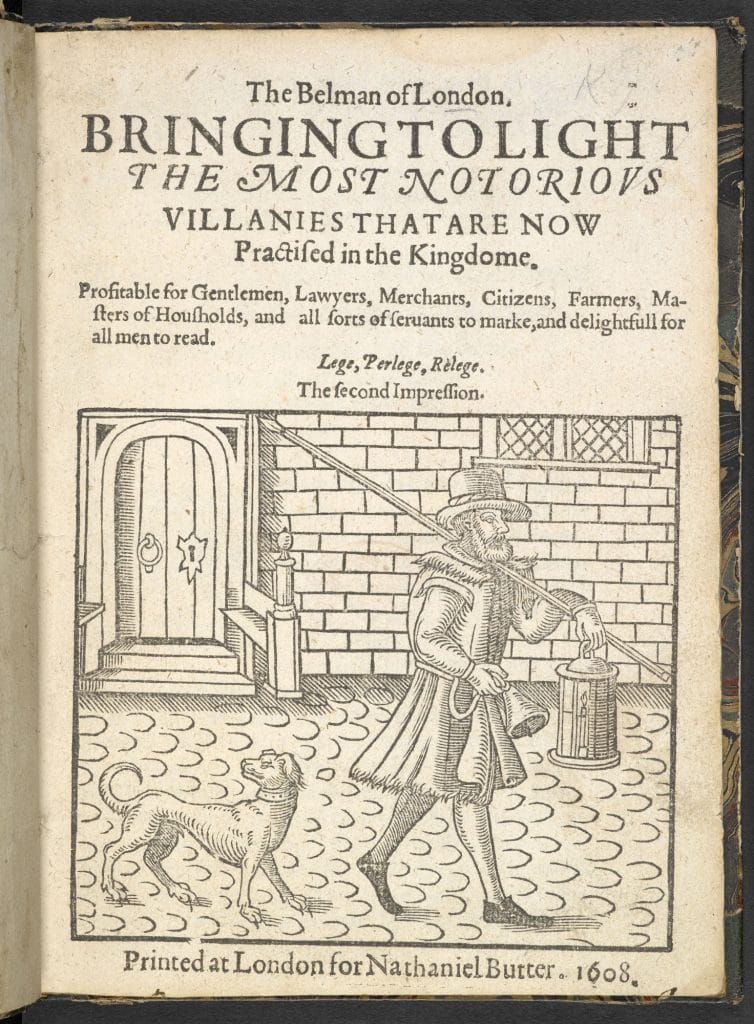

在莎士比亚时代的伦敦,印刷出版的文字也成为了人们积极生产售卖的商品之一。技术的进步使得小册子、布道文、剧本、诗集、公告、酷评、哀史等得以大量快速地印刷出来。书商们获取各种资料,印刷售卖给伦敦各地的主顾——贵族、富有的资产阶级、工匠,甚至是识字的穷人。

虽然任何具有一定水准的手艺技术工匠都能在伦敦谋生,但他们需应对的一个障碍是行会制度——这是从中世纪组织管理劳动力的模式转变而来的。行会提供了有用的社会、商业结构,以经验与技术水平来确立等级关系(从学徒到雇主)。行会也提供了将不良会员排除在外的方法。假如出于某种原因,某个伦敦零售商在行会中惹人讨厌,他可能会遭受谴责,甚至被驱逐出行会。这种排外可能会产生激烈后果,令不幸的商人陷入贫困之中——这在伦敦会非常严重。早期的现代伦敦于穷人而言是个恶劣的地方。

贫困与瘟疫

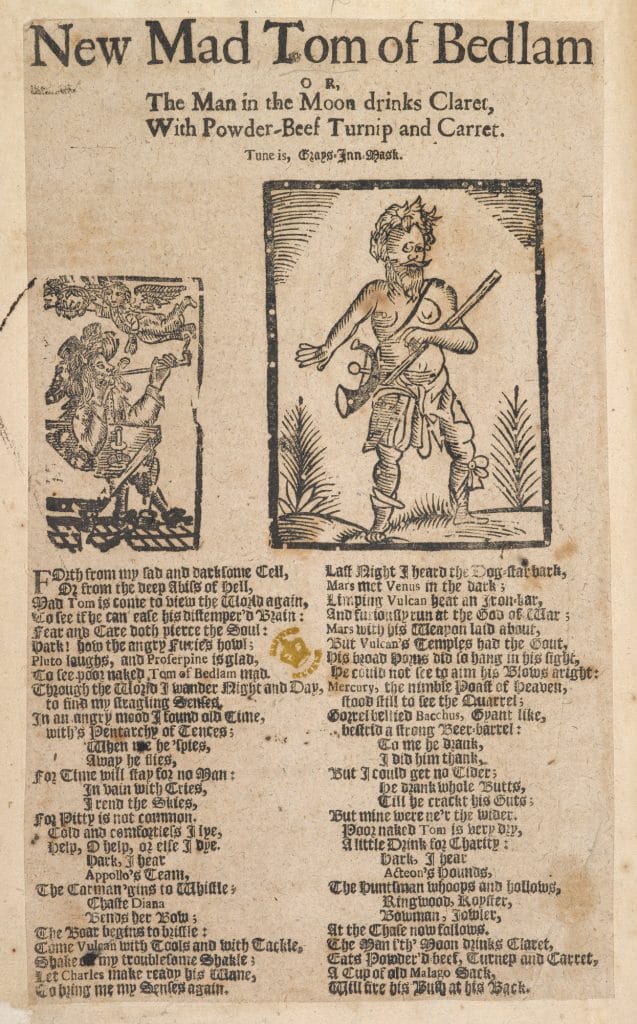

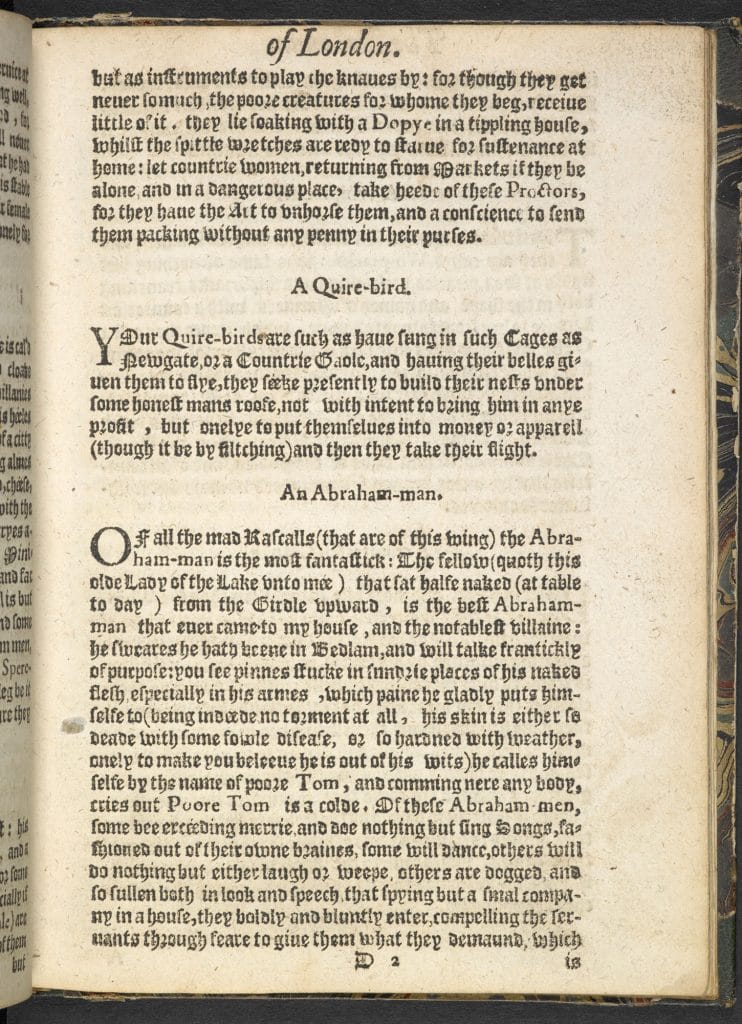

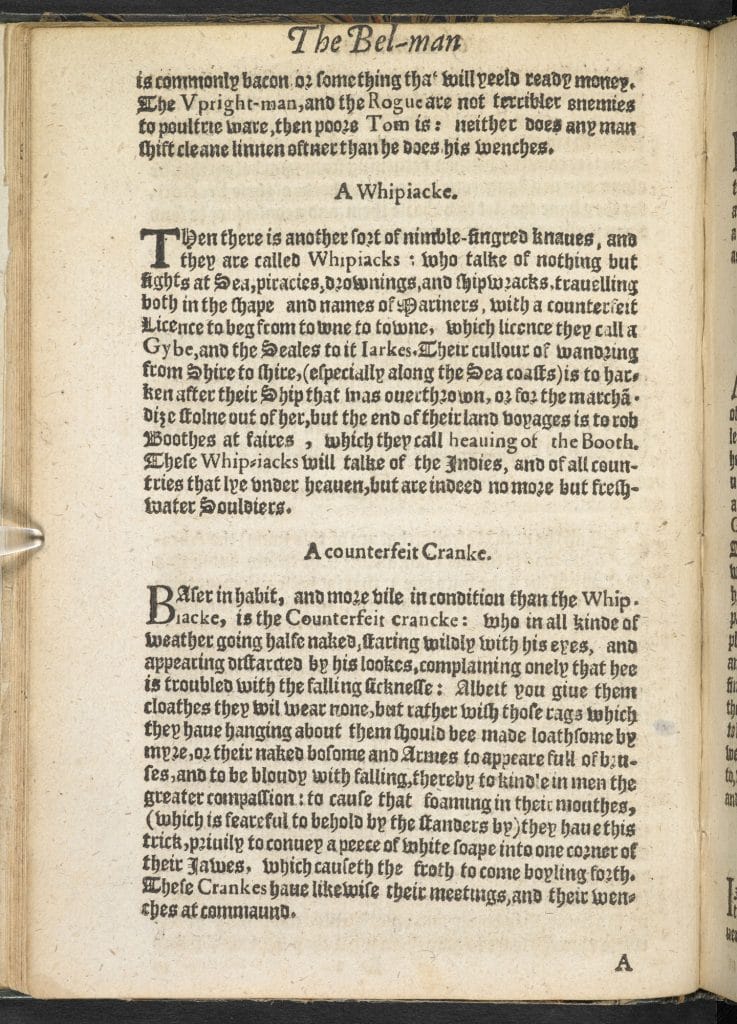

在莎士比亚时代,穷人少有希望能够逃脱饥饿、寒冷、阴湿、疾病、暴晒之苦。街上到处是乞丐。其中一些人是从不宣而战的西班牙与英格兰之战中退下来的老兵,常是残废的或是毁容的。其他一些是从各行会里被驱赶出来的自由民。还有一些是从乡下来的,或许是指望能找到工作,或尽力躲避家族纠葛,或逃避法律惩罚的。

因为穷人多半是不识字的,关于他们生存状况的记录少之又少。我们对他们的认识主要来自政府文件记载,比如第一部关于救济穷人的法令以及涉及流浪汉的法律。约翰·斯托尔(John Stow)的《伦敦调查》(Survey of London,1598)详细讲述了王室采取的各种措施,从伦敦的避难者中找出“麻风病人”,“以避免被传染的危害”。到了1601年,贫困四处蔓延,伊丽莎白一世颁布了《济贫法》(An Act for the Relief of the Poor),明令地方、社区对穷人做出回应。政府希望能供给穷人衣食,不一定是出于仁爱或是善心,更常是因为瘟疫的危害。

十四世纪的黑死病瘟疫刚结束,腺鼠疫紧接着在欧洲肆虐衰微。此时的伦敦人口增长迅速,外来人口不断涌入,让城市变得尤其脆弱。尽管政府已经做了最大努力,瘟疫仍然是伦敦日常生活的一部分。剧院被认为是传染病的温床,在莎士比亚的职业生涯中许多剧院不断被关停。

在伦敦相对富有的市民的观念中,对瘟疫的恐惧部分是与对穷人、残疾人、无家可归的人的厌恶相关联的。中上层阶级不仅谴责这类人是疾病缠身,而且将伦敦的这些不那么幸运的人妖魔化,认定他们是罪犯。不过,与任何一座大城市一样,伦敦市中会有许多人触犯法律,不管他们是不情愿还是主动而为。莎士比亚在伦敦粗暴的人群中穿梭往来时,身披枷刑的小偷们可能会从他身边经过,小男孩们也可能从他身边擦身而过,想要偷他口袋里的钱。扒手可能会跟踪穿着讲究的莎士比亚,也试试刀锋,那是他们用来割断把钱袋系到衣服上的带子的。妓女们打扮得珠光粉气的,可能会从窗户中探出身子,跟潜在顾客打招呼。那些肌肉发达、带着伤痕的彪形大汉,脸色阴沉的老兵,莎士比亚也可能看见过而后避开了,这些人刚从与西班牙交战的战场上归来,正想跟路人找茬打上一架呢。

泰晤士河

除却记录穷人的困境,斯托尔的调查书(1603年版)还对泰晤士河作了生动的描绘,泰晤士河对伦敦崛起成为欧洲最大、最重要的城市做出了重大贡献。通过这条河流,斯托尔写道,

各种各样的商品很容易就被运送到了伦敦,这座重要的存储仓库也是这一区域中所有商品贸易的中心城市;不用提那些大船和其它货运船只,开往伦敦、威斯敏斯特市、萨瑟克区的小平底船和其它小船的数量估约有2000艘以上,而至少有3000个贱民被安排在此工作,参与其中的运作。

泰晤士河是伦敦生活的必需,但或许出人意料地是,伦敦人却并未善待这条河。到了早期现代时期,泰晤士河成了工业以及人为垃圾的贮藏所。环球剧场的观众肯定祈盼过凉爽的天气,祈求能压住剧场外河流不断泛出的恶臭味。泰晤士河堆满了脏物,肯定也变成了疾病的主要载体。叛国者被处决后头颅被割下,也被挂在了伦敦桥的柱子上,必定给这早已恶臭的环境增添了可怖的元素。

罗马人选择伦敦的位置,当然是因为河道在那里最先变窄,运用当时的技术能够架起一座跨越两岸的桥梁,于是伦敦桥在几个世纪以来一直是商贸繁荣之地。在莎士比亚时代,伦敦桥边上坐落着一百多座建筑物,很多一层是店铺,二层是住所,露天摊位,甚至有座四层的“无与伦比宫”(Nonesuch House)——之所以取这样的名字,是因为它在全欧洲都是“独一无二”的——它的南面对着泰晤士河,那里有一块牌子上写着“时不待我”(the Time and Tide stay for no man)。莎士比亚的同时代人麦克·德雷顿(Michael Drayton)精当地总结了伦敦人对泰晤士河的自豪感:“那座最昂贵的桥令它名声大噪 /那座桥让所有其他河流都黯然失色”。

文章翻译: 傅燕晖

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 伊瑞克·雷斯穆森(Eric Rasmussen) 伊恩·德庸(Ian DeJong)

伊瑞克·雷斯穆森,内华达大学英文系的首位教授及系主任,他合编了皇家莎士比亚剧团出品的《莎士比亚作品全集》(William Shakespeare: The Complete Works)及《莎士比亚与其他剧作家:合作戏剧》(William Shakespeare and Others: Collaboartive Plays)。

伊恩·德庸是内华达大学的博士生,他的学术研究方向主要围绕着莎士比亚的文化建构。他的作品发表于《莎士比亚季刊》(Shakespeare Quarterly)。