过度关注自杀?

精神抑郁和自杀,多已成为描述弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)的关键字眼。而依本文作者林德尔·戈登(Lyndall Gordon)之见,此般描述有舍本逐末之嫌,不仅淡化了伍尔夫留给后人的瑰宝,也贬损了她作为一位极富开创性的作家、女权主义者和政治知识分子的名望。

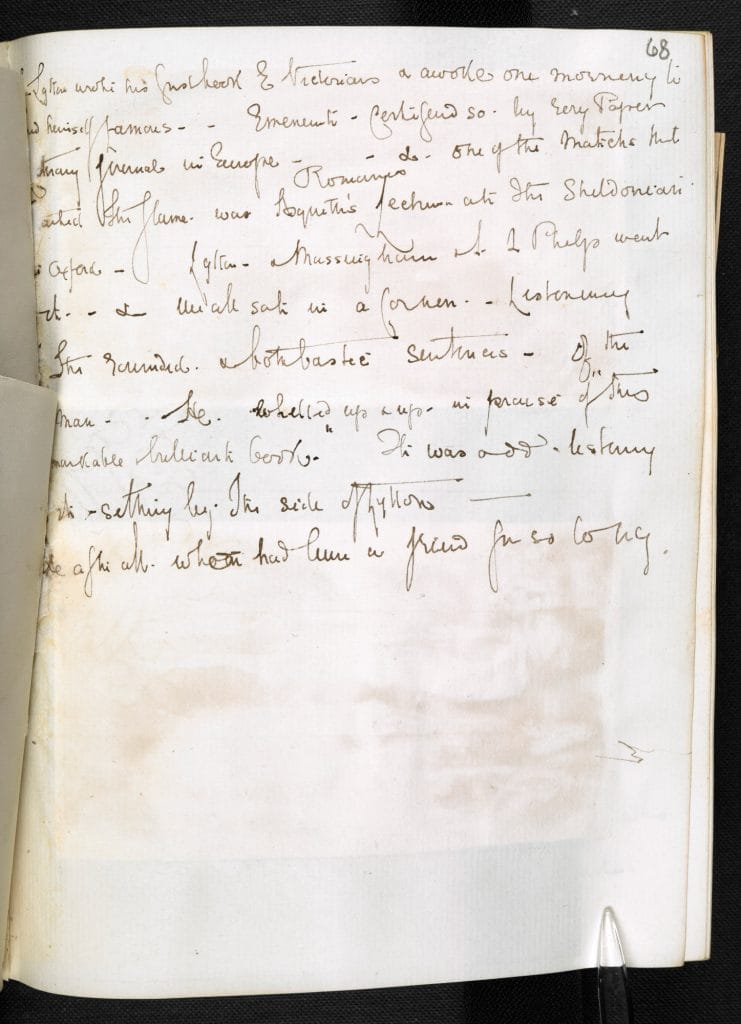

弗吉尼亚·伍尔夫的生平记述常常被她的抑郁和自杀情结而主导,对于这样的记述方式,我们如今应保持谨慎。伍尔夫于1941年3月28日选择自杀,阴云就此笼罩了其文学翘楚的名声。众所周知,她的情绪极不稳定,在布卢姆斯伯里(Bloomsbury,又译作“百花里”)团体聚会上的不羁行径也进一步证实了其时而疯癫抑郁的精神状态。与此相照的是伍尔夫及其家族成员对词语近乎“痴狂”的推敲打磨。

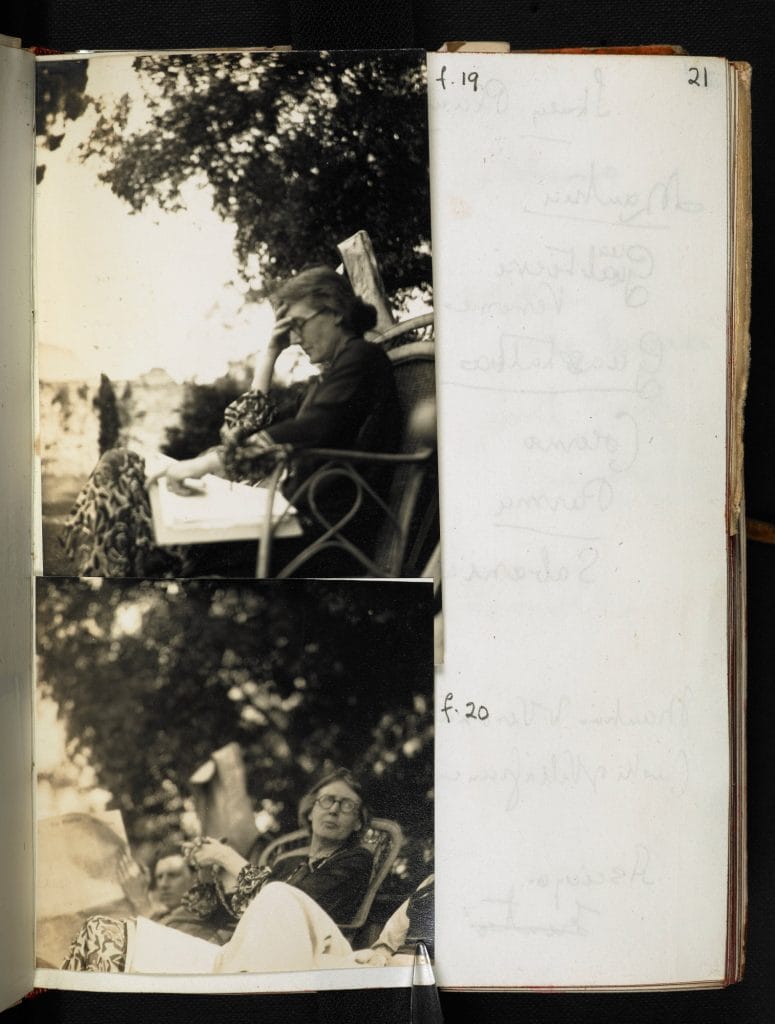

然而,于二十世纪七、八十年代出版面世的弗吉尼亚·伍尔夫日记和信件的完整合集,揭示了一个有别于世俗成见且更为激进的政治评论家和女权主义者形象,尤其是在伍尔夫与埃塞尔·史密斯女爵(Dame Ethel Smyth)的信件往来中。与伍尔夫交好的埃塞尔·史密斯女爵是一名曾投身英国女权运动的女作曲家,她积极参与争取女性投票权的运动并召集了一批往后在二十世纪三十年代颇为踊跃的斗士与改革者。(埃塞尔·史密斯创作了《妇女进行曲》,她被关在霍洛韦监狱时,曾用一把牙刷指挥窗下的女性们高唱此曲。)然而,时至今日,大众对于伍尔夫的认识仍停留在那个住在布卢姆斯伯里的疯癫女子,正如斯蒂芬·戴德利(Stephen Daldry)根据普利策奖得主迈克尔·坎宁安(Michael Cunningham)的作品所执导的同名电影《时时刻刻》(The Hours)所刻画的那样,伍尔夫依旧是一株不谙世事的温室花朵。片中的虚构情节与真实的伍尔夫相去甚远,片中的伍尔夫折磨着可怜的雷纳德(Leonard),与他在里士满车站发生口角,如一只受惊的小鸟直勾勾地与他四目相对。无论是同名小说抑或是电影,《时时刻刻》中的伍尔夫总是喜怒无常、郁郁寡欢,不时闪现出强烈的自杀倾向,她和普通女子相似的一面:追求美丽、喜爱购物的形象也因此被削弱。

弗吉尼亚·伍尔夫的日记中全然不见她的忧郁愁闷,她称自己比百分之九十的人都要快乐,这些难道不值得我们关注吗?现实生活中的她对工作有着高昂的热情和充沛的精力,每天可远足数百英里并同时筹划思考第二天的工作。

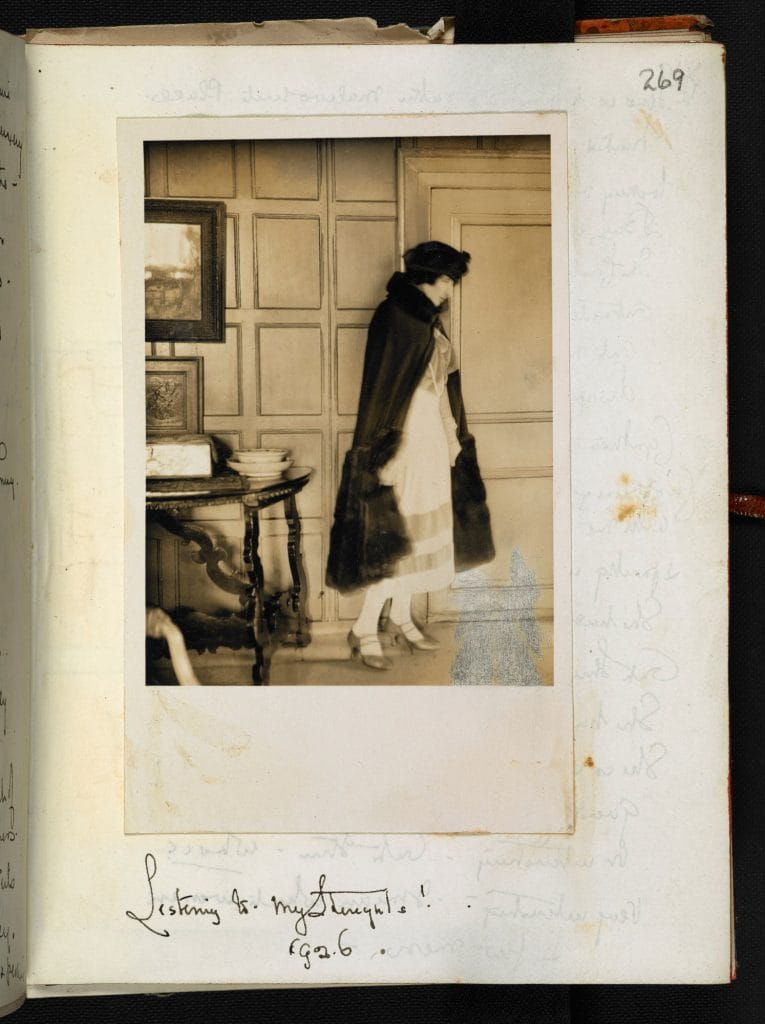

弗吉尼亚·伍尔夫战胜家庭不幸和疾病缠身给她带来的阻碍,凭其文学成就对抗冲击了女性悲惨宿命论——彷佛女性身上展现的才能是不正常的、违背人性的。《时时刻刻》这部电影对伍尔夫自杀情结的刻画始于一组令人咋舌的镜头——伍尔夫正在慢慢趟入水中——重演了现实中无人考据的一幕。这组镜头仿佛不断地对我们说“看看吧!”,镜头不断拉近, 强调着这一幕。如此切入的方式仿佛朝观众猛挥了一拳,使人不寒而栗。

夏洛蒂·勃朗特,朵拉·卡林顿,玛丽·沃斯通克拉夫特和西尔维娅·普拉斯

针对女性作家的此般叙述使得我们将死亡看作一个人生平中的关键事实。盖斯凯尔夫人 [1] 从阴森的墓碑开始展开对好友夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)一生的讲述,在故事的开端就给夏洛蒂的一生笼罩上一层死亡的阴霾。盖斯凯尔夫人一心想要展现在墓碑阴影下的奴隶形象,她对夏洛蒂一生的重心,其火焰般的创作灵感的描写屈指可数。这位传记作家将我们的注意力从勃朗特激动人心的创作上转移,与其着重描写勃朗特的写作天赋,她反之强调了勃朗特写作天赋的终结。这样的切入方式改变了读者的理解,激起一种感伤与怜悯互相交织的复杂感受。

性提供了另一种日常性叙事,即走向死亡的女性纵欲。以弗吉尼亚·伍尔夫交际圈里的其中一名成员为原型,《卡林顿》(Carrington)这部传记电影聚焦于女主角不按常规的性生活:曲线涌动的庸俗,接着是造作又令人反感的自杀举动,并为观者献上一次姗姗来迟的机会一睹朵拉·卡林顿的画作,完美体现卡林顿的最佳天赋,然而这却仅仅发生在影片即将结束、观众纷纷离场的时候。

1929年,弗吉尼亚·伍尔夫的女性主义著作《一间自己的房间》(A Room of One’s Own)出版发行。同年她发表传记散文《玛丽·沃斯通克拉夫特》(’Mary Wollstonecraft’)——沃斯通克拉夫特可谓是女权主义的开山鼻祖,在其扛鼎之作《女权辩护》(A Vindication of the Rights of Woman,1792)一书中首次对女性权利做出了系统阐述。伍尔夫着重描写沃斯通克拉夫特自立顽强,而非将其塑造为一位抑郁又风流的悍妇。沃斯通克拉夫特的一生在过去两百年来都笼罩在其自杀未遂的阴影下,因而被歪曲误解。弗吉尼亚·伍尔夫仅用三页篇幅就为沃斯通克拉夫特正名:抑郁消沉绝非其生命的主旋律,对人生入木三分的领悟,鲜有提及的政治诚信,才是其人生内核。

对玛丽·沃斯通克拉夫特和朵拉·卡林顿的曲解,对西尔维娅·普拉斯诗作的漠视和对其自杀的津津乐道,正揭示了弗吉尼亚·伍尔夫的自杀死亡何以成为占据人们所有关注目光的背景。但何以至此?难道是为了借怜悯浇灭心中嫉妒艳羡之火?《一间自己的房间》展现了女性作家在同代人眼中古怪的形象,反映了当时社会对女性作家执笔著书的强烈抵触。歌剧《日本天皇》(The Mikado)中的刽子手唱到“女人当作家,多荒谬。我并不认为有人会记得她。是的,我确信没人会记得她。” 然而,人们是否多少可以将女性创造力视作其异想天开天性的一部分呢?

“具有真实性和启发性的事实”

如果上述问题的答案为肯定,传记散文和未来的传记体影片可以更多关注于创造力视角,正如伍尔夫在《传记文学的艺术》(‘The Art of Biography’,1940)一文中所说,传记作家“可以将诸多事实告诉我们,增加我们的积累。他可以告诉我们血肉丰满的,具有真实性和启发性的事实。” [2] 比如说,当德国的入侵已迫在眉睫,一向极为清醒的雷纳德向多少有些疑虑的弗吉尼亚提出了自杀的想法。雷纳德的担忧不无道理:作为犹太人,他和他的妻子早已是希姆莱(Himmler)需即刻逮捕的阶下囚。

“局外人”

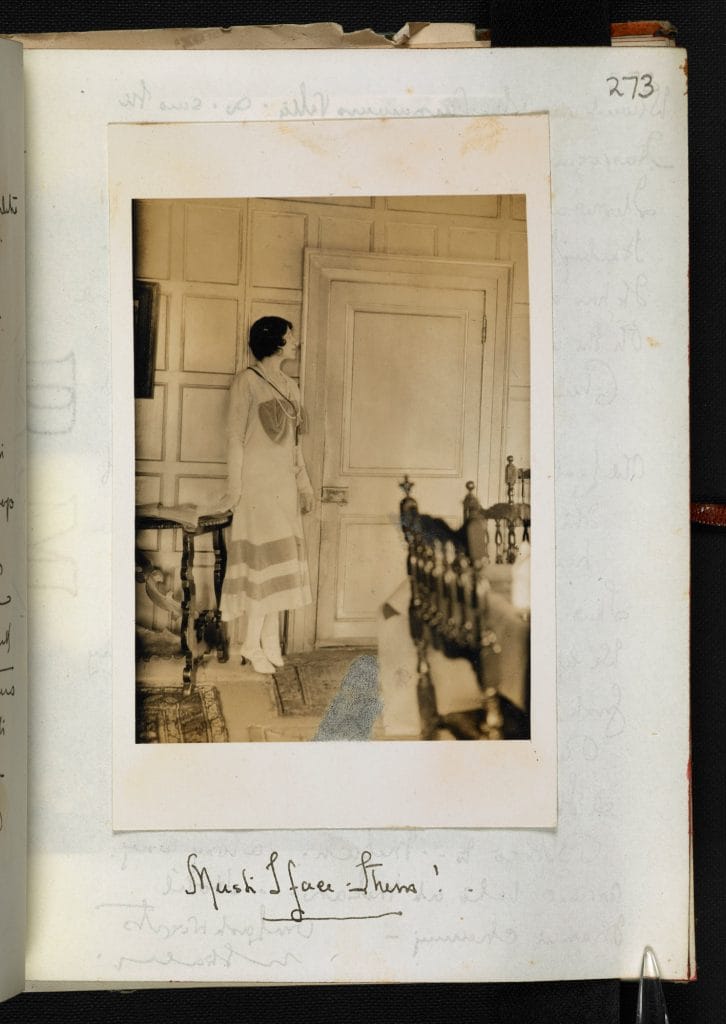

弗吉尼亚·伍尔夫拓展且丰富了二十世纪二十年代的女性主义观点,以各种形式反对歧视和权力,进而引导了二十世纪三十年代的政治舆论。尽管如此,大众对自杀情节的热衷还是贬抑了伍尔夫在政治舆论上的此番努力。伍尔夫曾多次自诩为“局外人”,呼吁志同道合的女性们成立一个“局外人社会”(Society of Outsiders),她驳斥浮靡文风,控诉军国主义,拒绝奖章和耀武扬威式的荣誉。

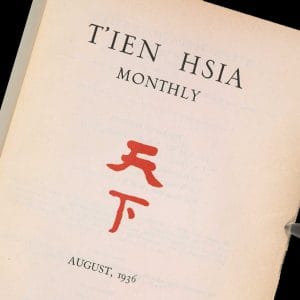

1940年8月,当德国轰炸机每晚斗盘旋在罗德麦尔(Rodmell,伍尔夫的家乡)上空,伍尔夫拒绝战争宣传,她把战争归咎于父权制下男性对权力不时病态的狂热。 她重新定义前人对于奴隶制的抨击,并认为所有人,不论国籍,皆已被“男人头脑中下意识的希特勒主义”,即对统治权的渴望所奴役。

“奴役”一词也反复出现于她随笔《和平——空袭中的思索》(‘Thoughts on Peace in an Air Raid’)。这篇随笔已向人们拉响警钟,“希特勒主义”不仅是对“敌人”的钳制和打压,同时也会渗透并蚕食自己战士的思想。

在弗吉尼亚·伍尔夫人生的最后几年,她竭力争取选举权,但这不是为了支持某一政党,而是为了反对整个权力体系。她在自己的日记中写道“我感觉自己可以终身释放了,摆脱了所有的空话”。[3] 她每天在罗德麦尔附近长时间散步,一种全新的独立意识使她翩翩起舞,“就像一点一点从低到高,不断走向新的高度”。这种因“存在感”所带来的兴奋与激动,即使是在作者谢世后,仍经久不息。

脚注

文章翻译:侯博雅

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 林德尔·戈登(Lyndall Gordon)

林德尔·戈登,英国皇家文学会会员,共著写有六部传记作品,包括《艾略特的不完美生活》(The Imperfect Life of T.S.Eliot)《伍尔夫:一位作家的生活》(Woolf: A Writer’s Life),以及两部回忆录。她的新书《旁观者:五位改变世界的女性作家》(Outsiders: Five Women Writers Who Changed the World)于2017年10月出版问世。林德尔在开普敦长大,后在纽约哥伦比亚大学深造。1973年,她借助罗兹基金(Rhodes Trust)来到英国。她目前是牛津大学圣希尔达学院(St Hilda’s College)的资深研究员,专攻十九世纪和二十世纪文学。