跨国之谊:伍尔夫与凌叔华的文学姻缘

弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)与凌叔华分别是英国“布鲁姆斯伯里派”和中国“新月派”的著名女性作家。帕翠西娅·劳伦斯(Patricia Lawrence)教授在本篇特邀文章中探究,这两位才华横溢的杰出女性何以结缘,并展开长达十六个月的“跨国界文学对话”。

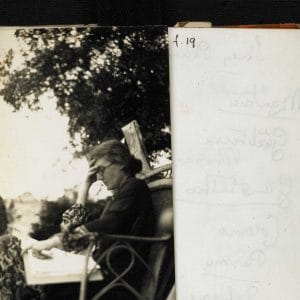

一次纯偶然的机会,我发现了弗吉尼亚·伍尔夫与凌叔华一系列往来信件,这些信件披露了两人间鲜为人知的交往细节。她们当时分别为先锋文学团体——英国“布鲁姆斯伯里派”和中国“新月派”的成员。1991年,我在伦敦苏富比的文学作品拍卖会上仔细赏阅拍卖品,一册隐秘的书信让我大吃一惊。拍卖方是这样宣传这系列书信拍卖品的:

“拍卖号363。伍尔夫(弗吉尼亚)与布鲁姆斯伯里派。艺术家陈凌叔华(凌叔华)书信集,包括她与朱利安·贝尔(Julian Bell)、弗吉尼亚·沃尔夫、瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)、维塔·萨克维尔-韦斯特(Vita Sackville-West)等人的信件。”

在那之前我从未听说过凌叔华,而这些信件则将她介绍为一名“布鲁姆斯伯里派”的新成员。我随后了解到,她是一位天赋秉异的画家和作家,出身官宦世家,参加过末代皇帝溥仪1922年的婚礼,也是“新月派”的成员之一。她凭借与朱利安·贝尔(Julian Bell)的关系进入布鲁姆斯伯里的交际圈。朱利安是弗吉尼亚·伍尔夫的侄子、瓦妮莎·贝尔的儿子。1935年至1937年间,他在位于汉口的武汉大学担任英文客座教授,讲授写作还有莎士比亚及“布鲁姆斯伯里派”作家的作品。朱利安的书信揭示了他与凌叔华曾有过一段情缘,而后者当时是声名显赫的武汉大学文学院院长陈西滢的妻子,且正是陈聘请了朱利安来校任教。之后,朱利安去参加西班牙内战,1937年死于战场。[1]

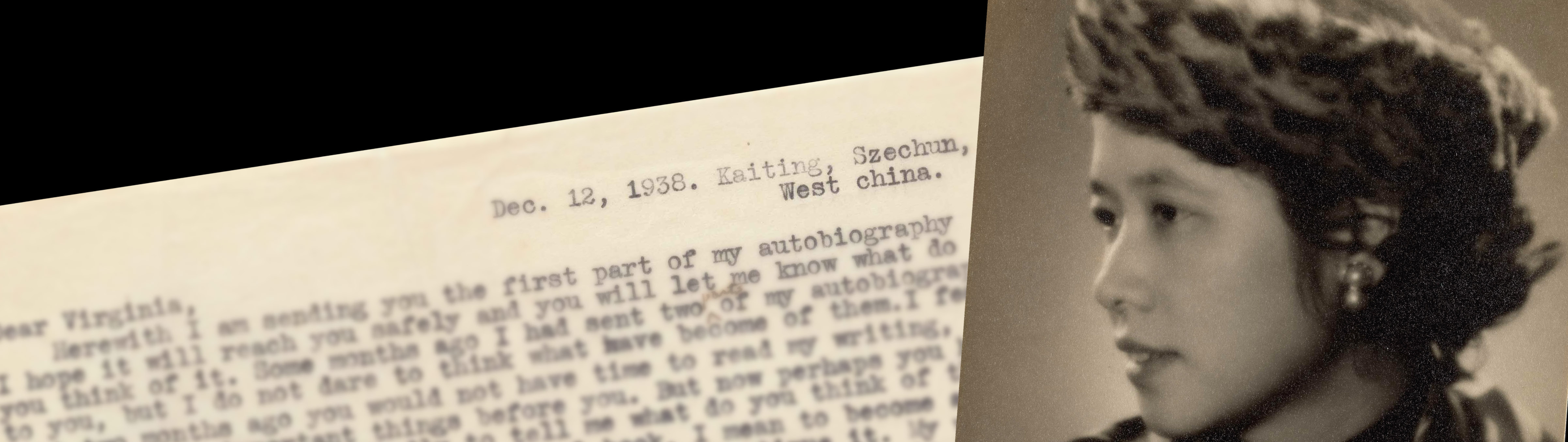

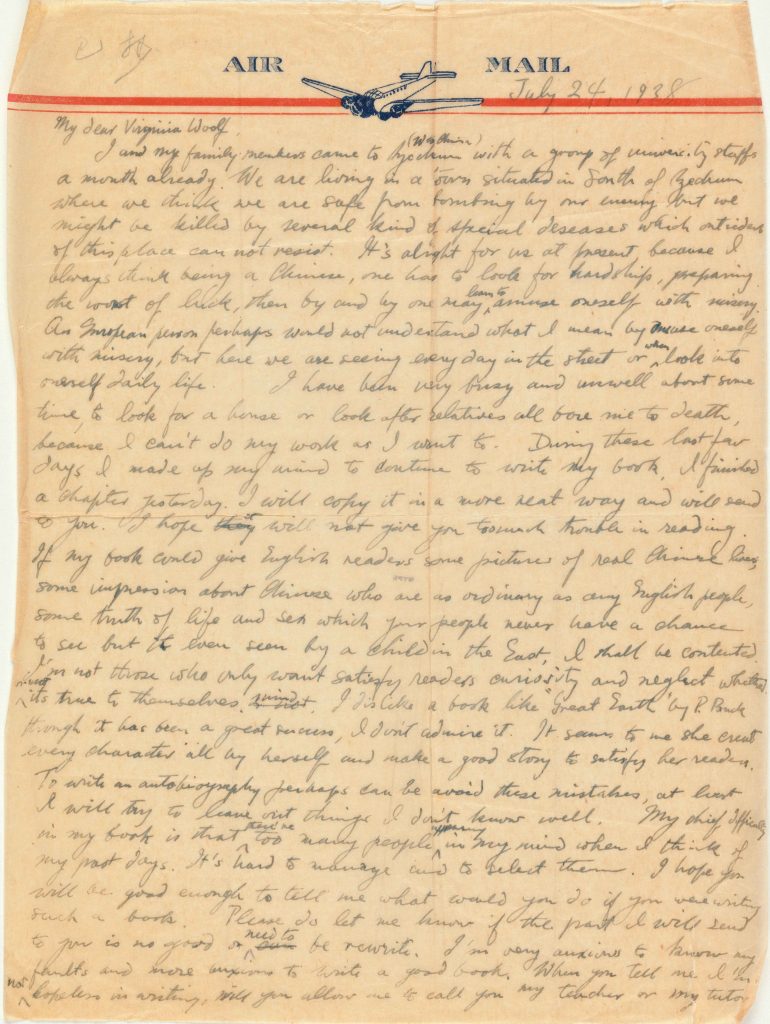

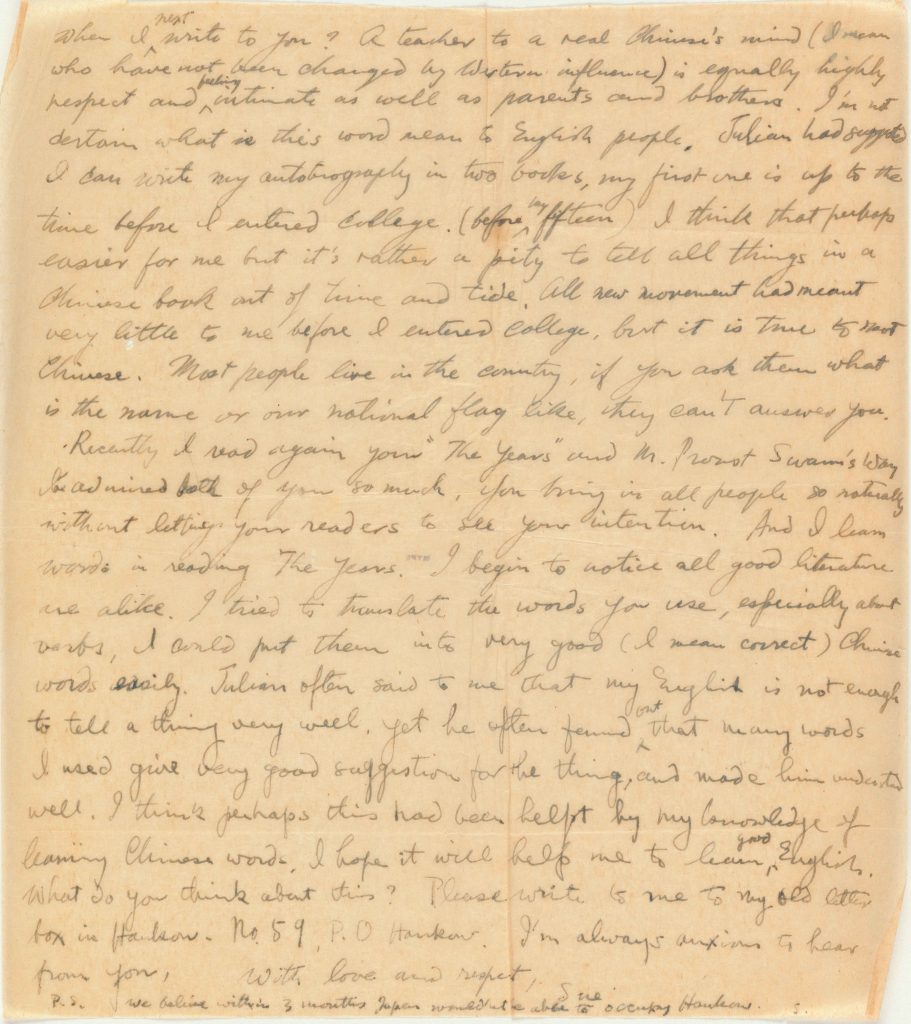

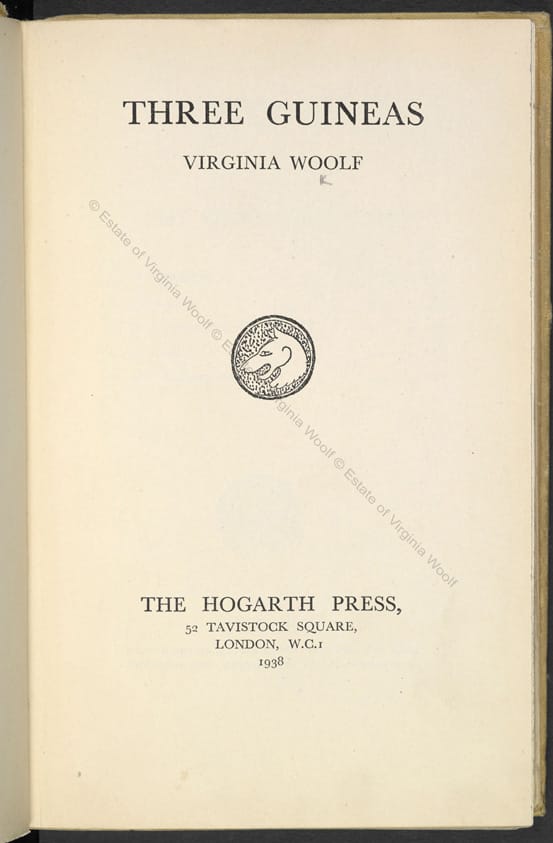

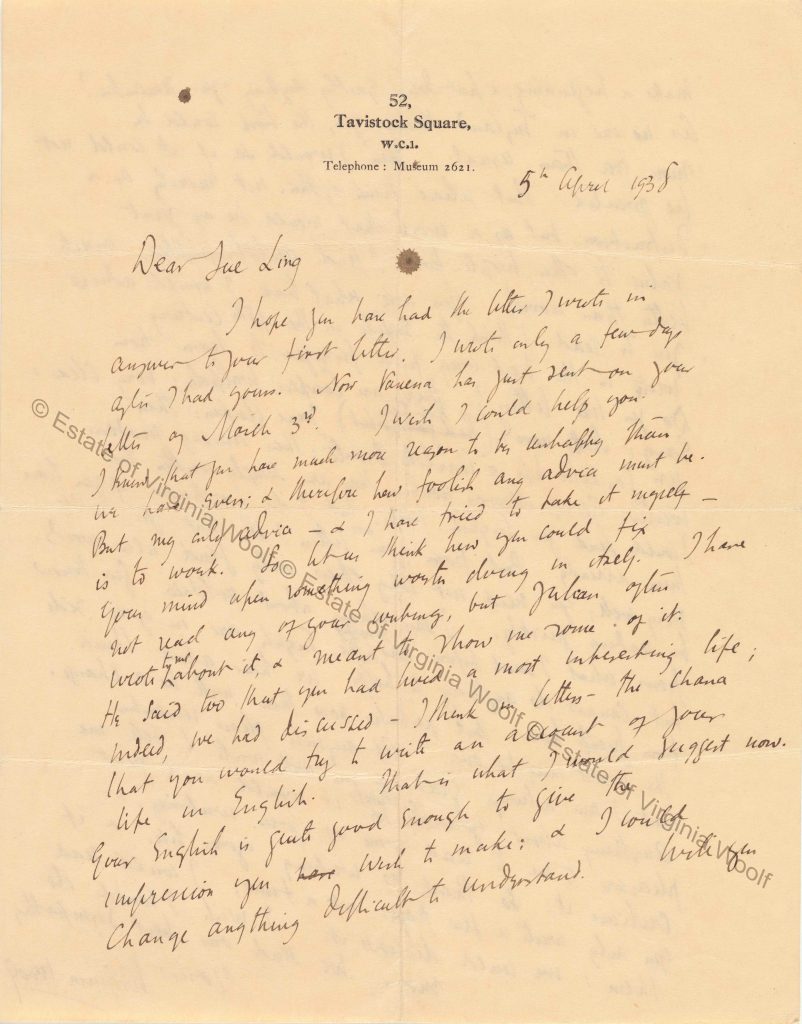

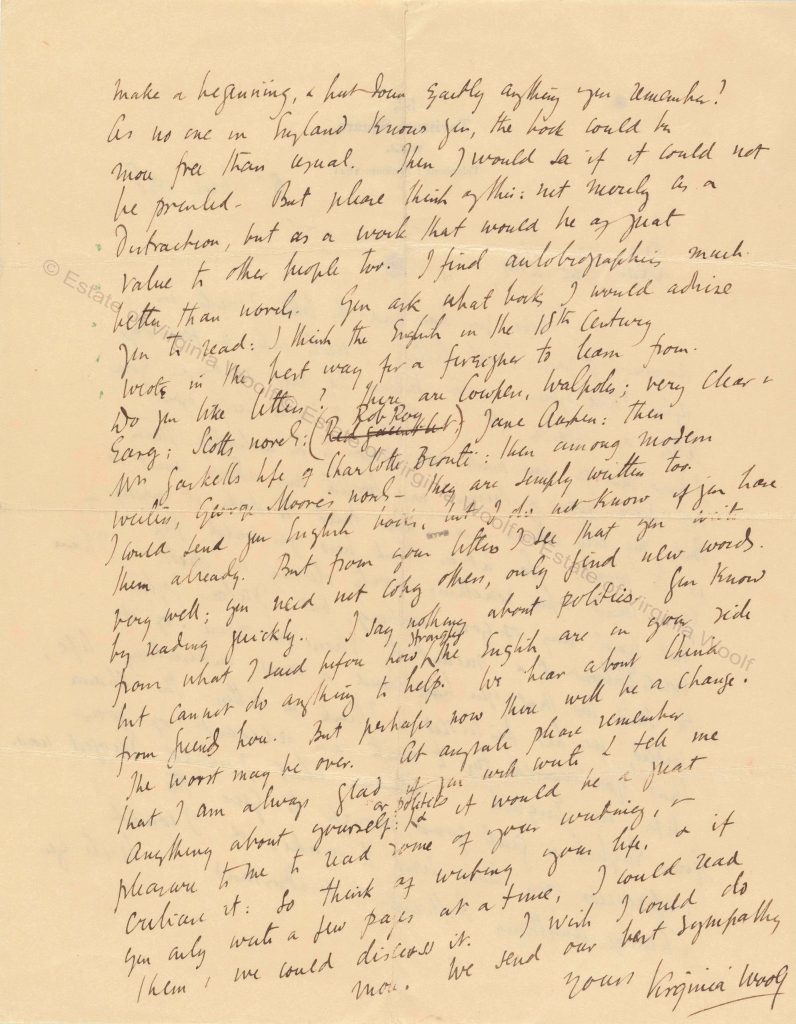

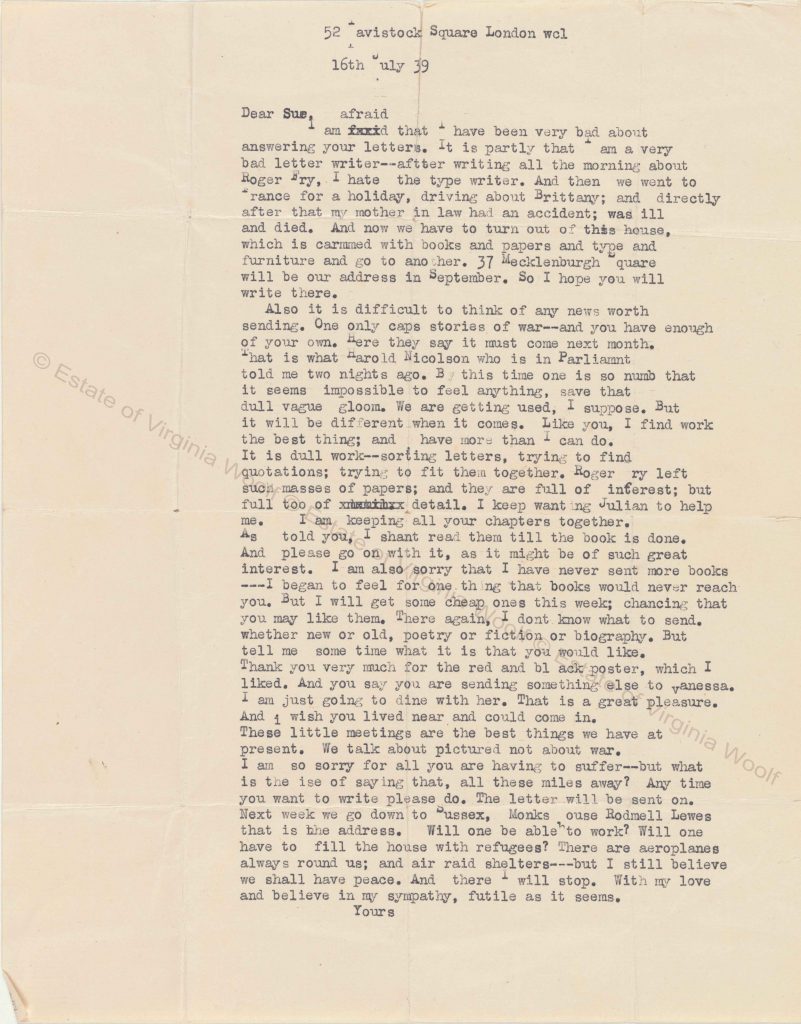

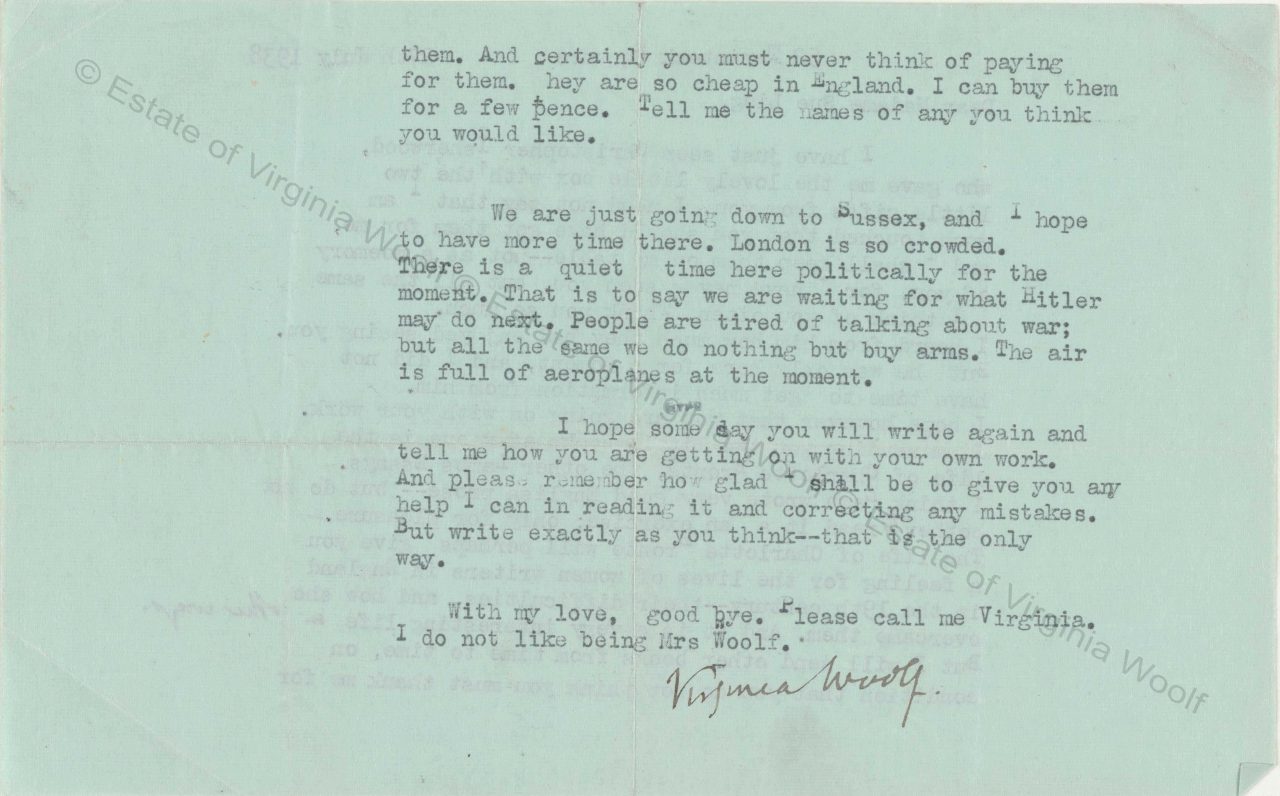

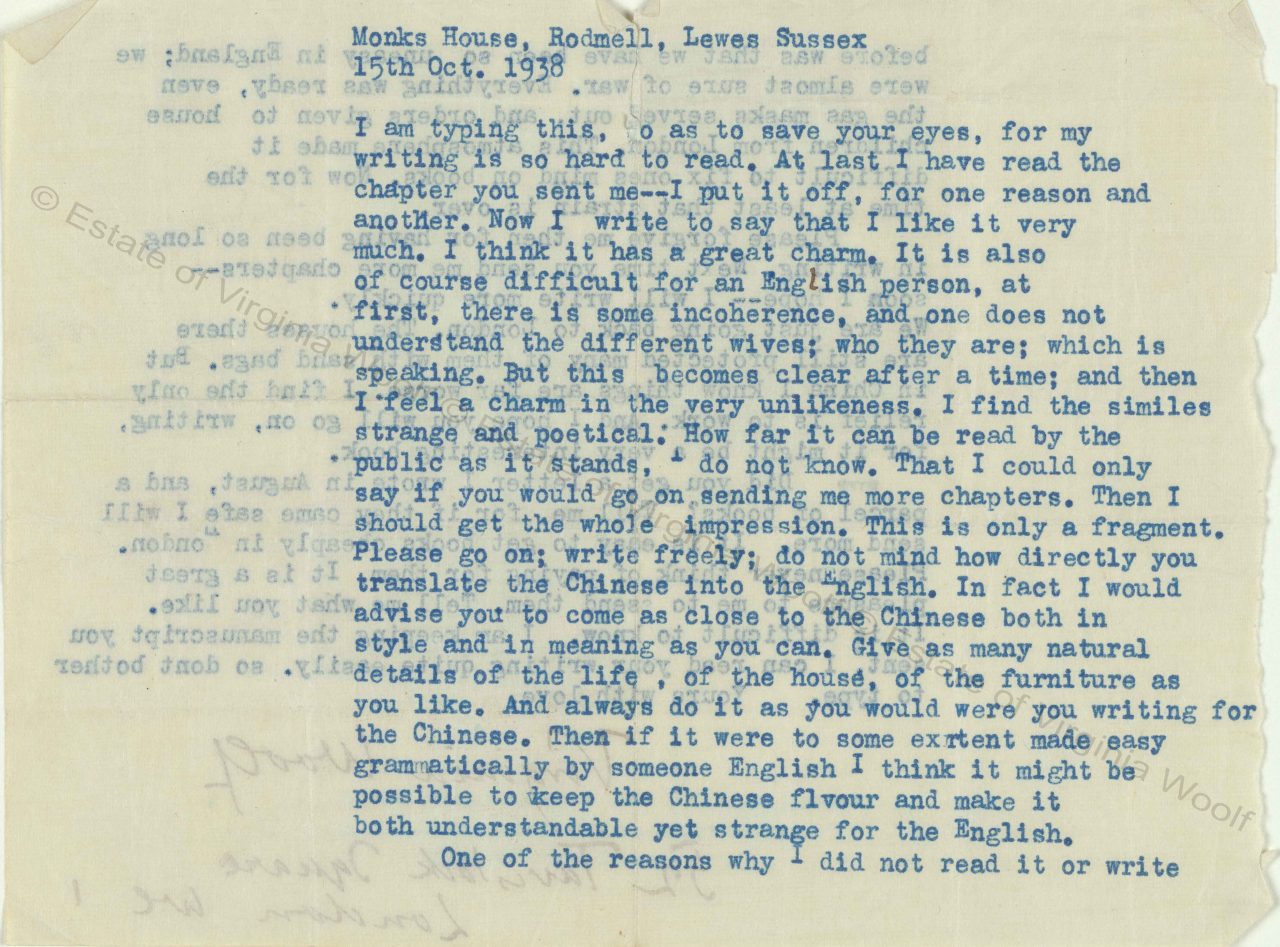

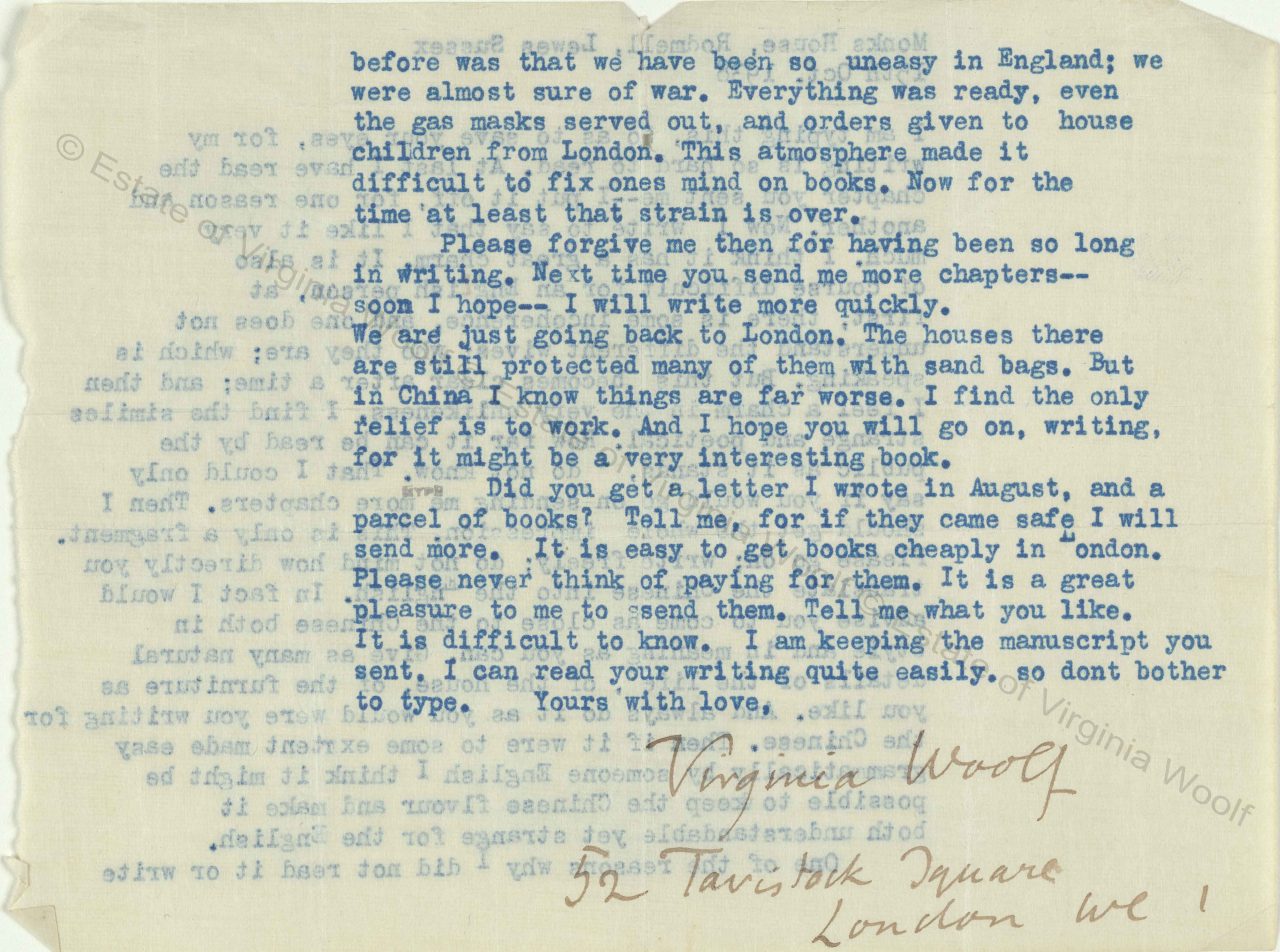

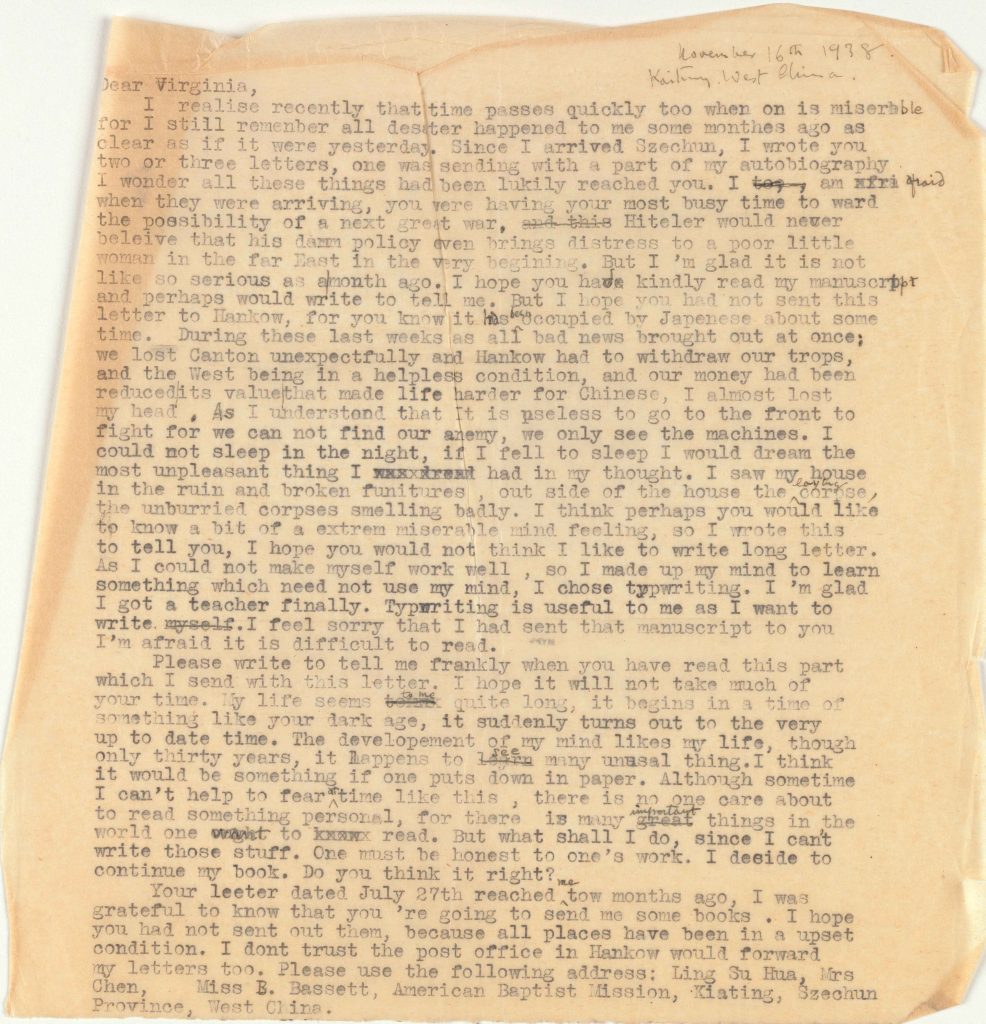

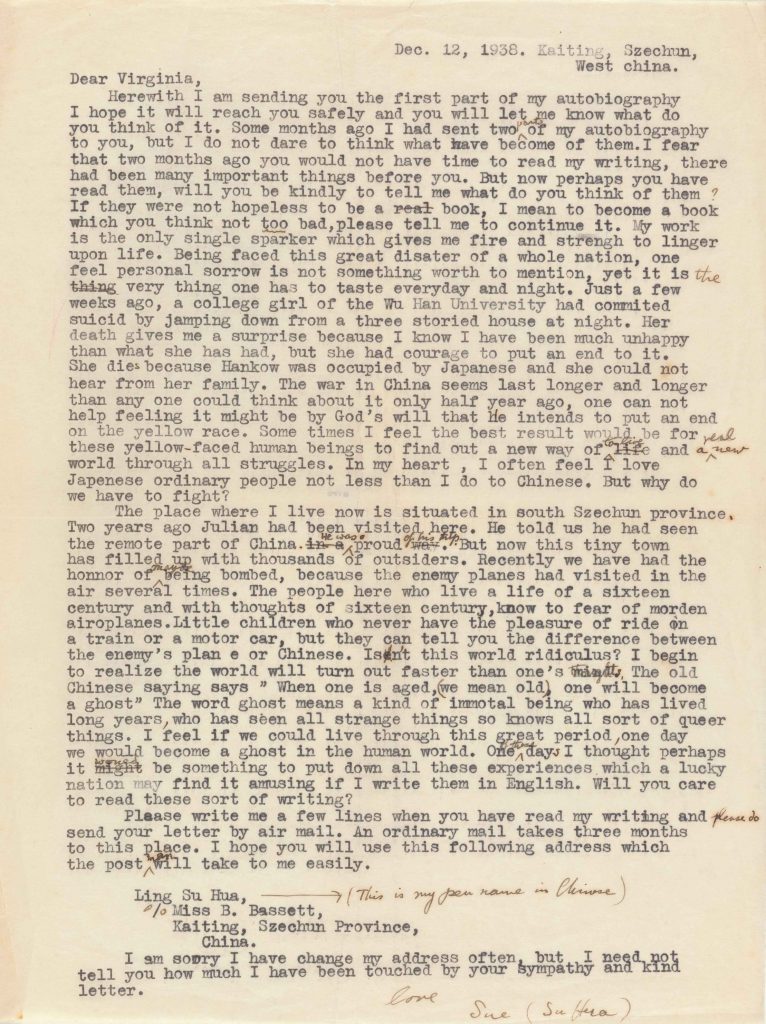

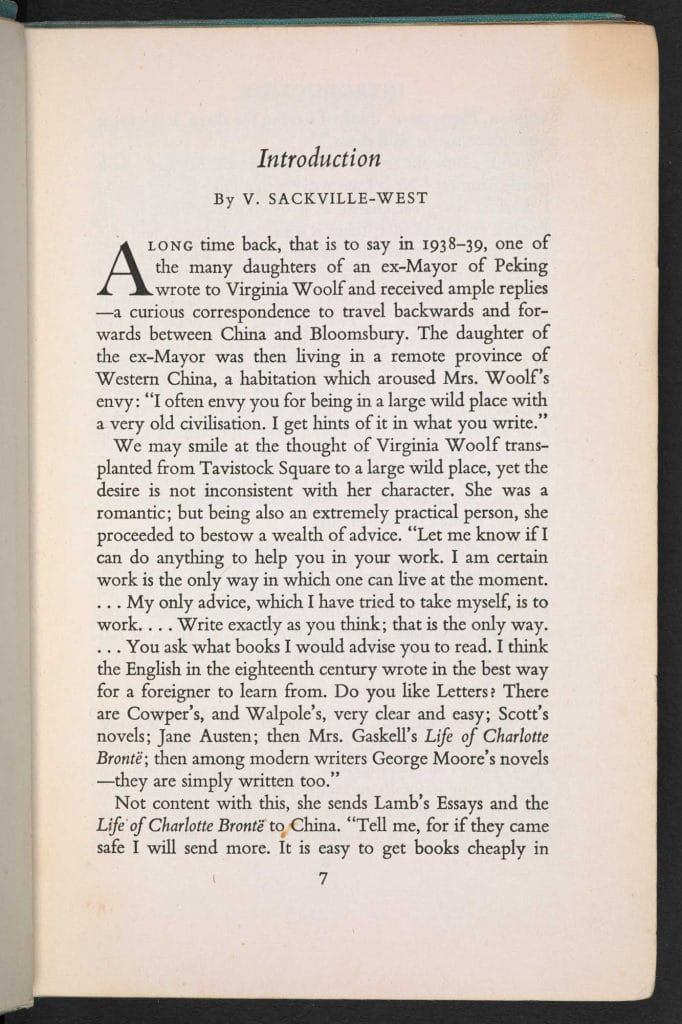

朱利安去世后,伍尔夫开始了与凌叔华的通信。她们俩都承受着因朱利安的逝世而带来的悲痛,这位英气风发的青年才二十九岁便英年早逝。朱利安死前曾写信给他的家人,希望他们能与他的朋友取得联系并给予他们帮助,而朱利安死后,他的家人遵从了其遗愿。在给伍尔夫的第一封信中,凌叔华这样写道,“除了灾难本身,这份属于我个人的深深悲痛也将永远刻骨铭心。” 她们从1938年3月3日到1939年7月16日的十六封往来信件充斥着抒情色彩,每一封信背后所联结的不仅仅是两位作家之间的个人交往,更代表了一种跨越国界的情谊。伍尔夫与凌叔华不但因共同的悲痛而惺惺相惜,而且,作为女性作家的两人都曾在各自的家国战乱中挣扎沉浮,因此也能够与彼此分享一种“中心怆以摧”的心情体会。凌叔华在中国躲避着日军的轰炸,而伍尔夫则表示英国人对战争的迫近感到十分不安。“一切准备都做好了,”她写道,“连防毒面罩都已发下来了;还发布了命令,让腾出房子收容伦敦疏散的儿童。在这种气氛下,一个人是很难集中心思在书本上的。” [2]

1938年10月15日,战争迫在眉睫,伍尔夫在给凌叔华的回信中写道,“连防毒面罩都已发下来了;还发布了命令,让腾出房子收容伦敦疏散的儿童。在这种气氛下,一个人是很难集中心思在书本上的。”

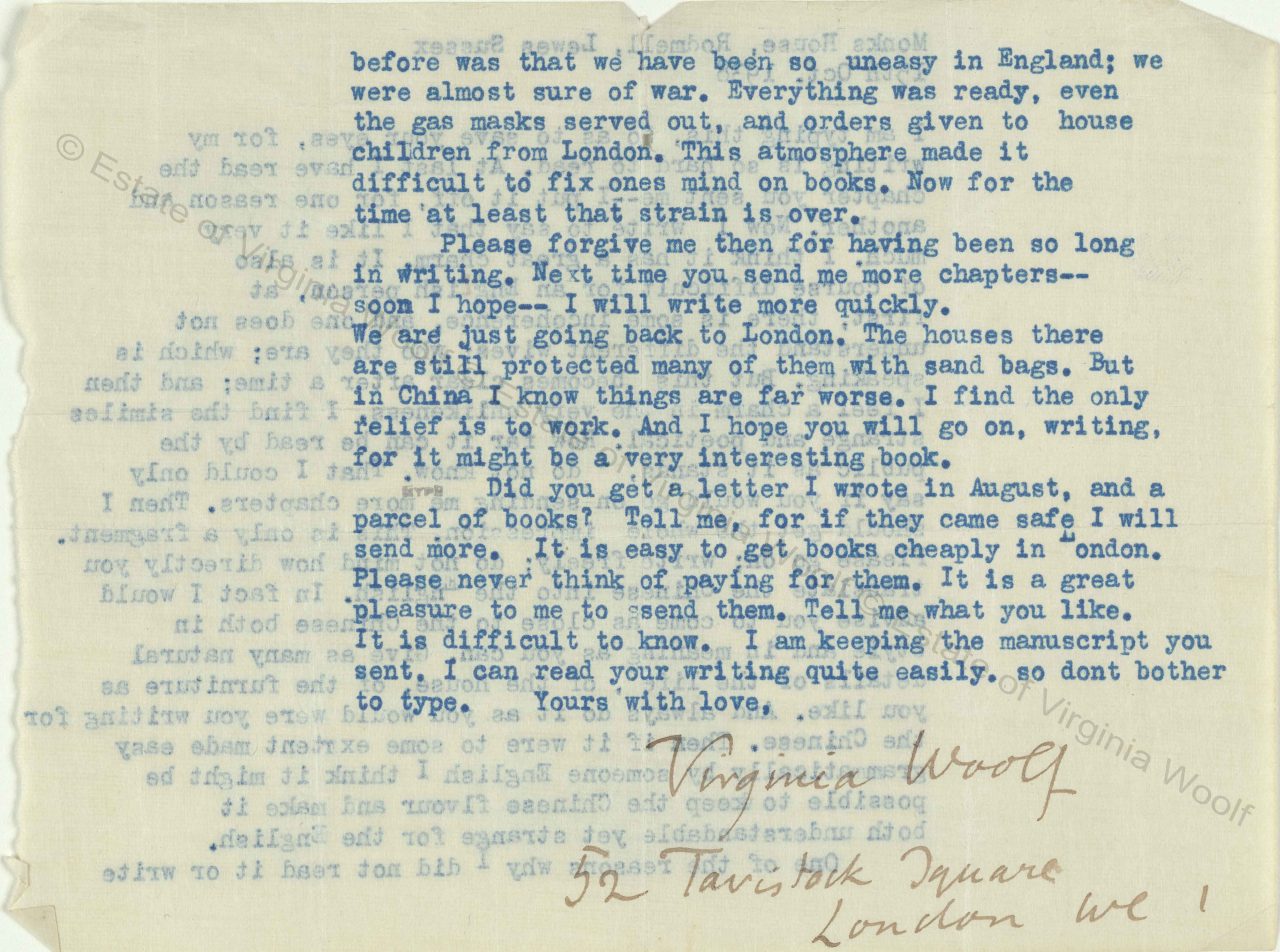

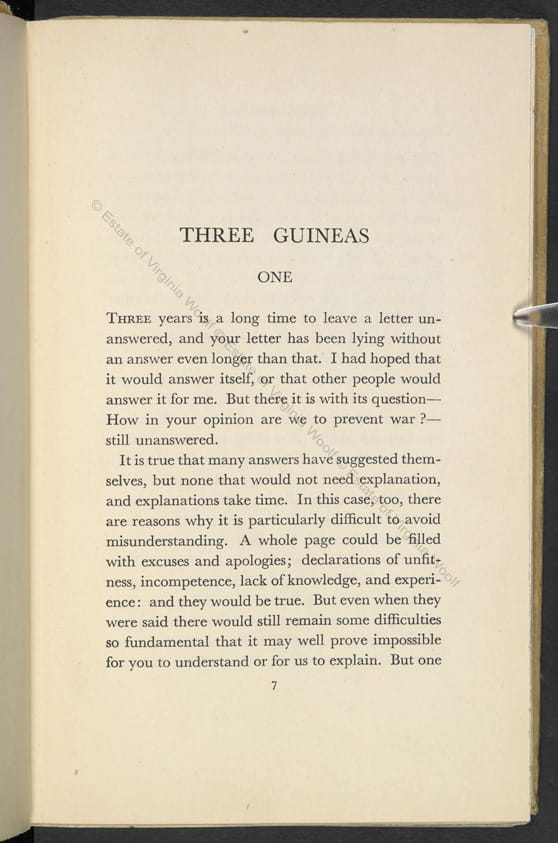

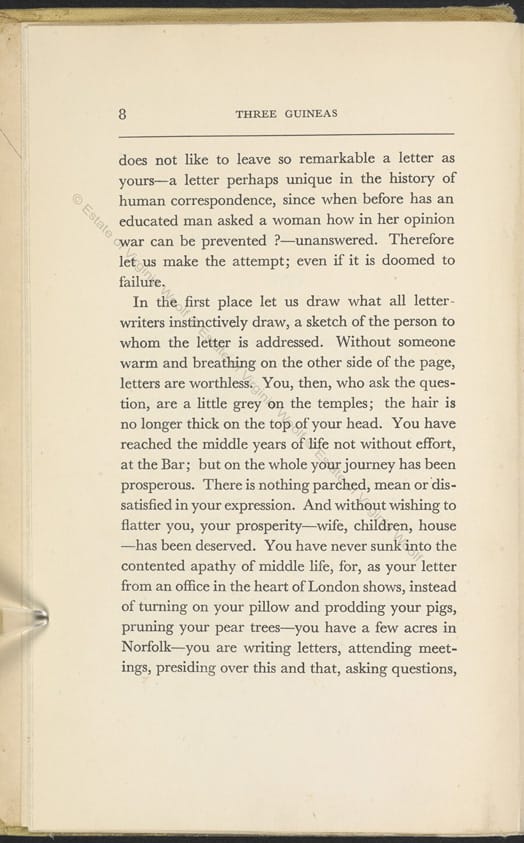

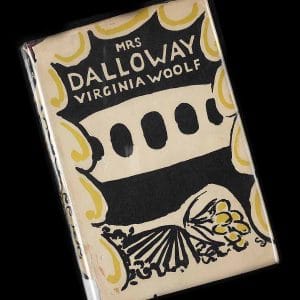

她们两人也都是“高级知识分子的女儿”。凌叔华是北京市长的千金,而伍尔夫是著名文学家及《国家人物传记大辞典》(The Dictionary of National Biography)作者莱斯利·斯蒂芬(Leslie Stephen)之女。伍尔夫比凌叔华年长十八岁,也是比凌叔华更为著名的作家。两人通信期间,伍尔夫已出版了除《三个旧金币》(Three Guineas)和《幕间》(Between the Acts)以外的所有重要作品。凌叔华本身也钟爱英国文学文化,她在遇到朱利安之前就精通英语,而他的丈夫陈西滢曾就读于伦敦政治经济学院(London School of Economics),同她一样对英国独有一番情结。凌叔华当时的主要身份是画家、短篇小说和儿童文学作家。1937年,她正尝试涉足回忆录和自传领域,在此之前,还尚未有女性涉足过这些文学体裁。伍尔夫在她的信件和书中,向凌叔华阐明了有关这些文学体裁的传统现状,鼓励她大胆尝试,这也再次突显且证实了她们之间跨国界文学对话的重要意义。

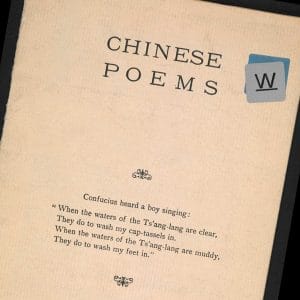

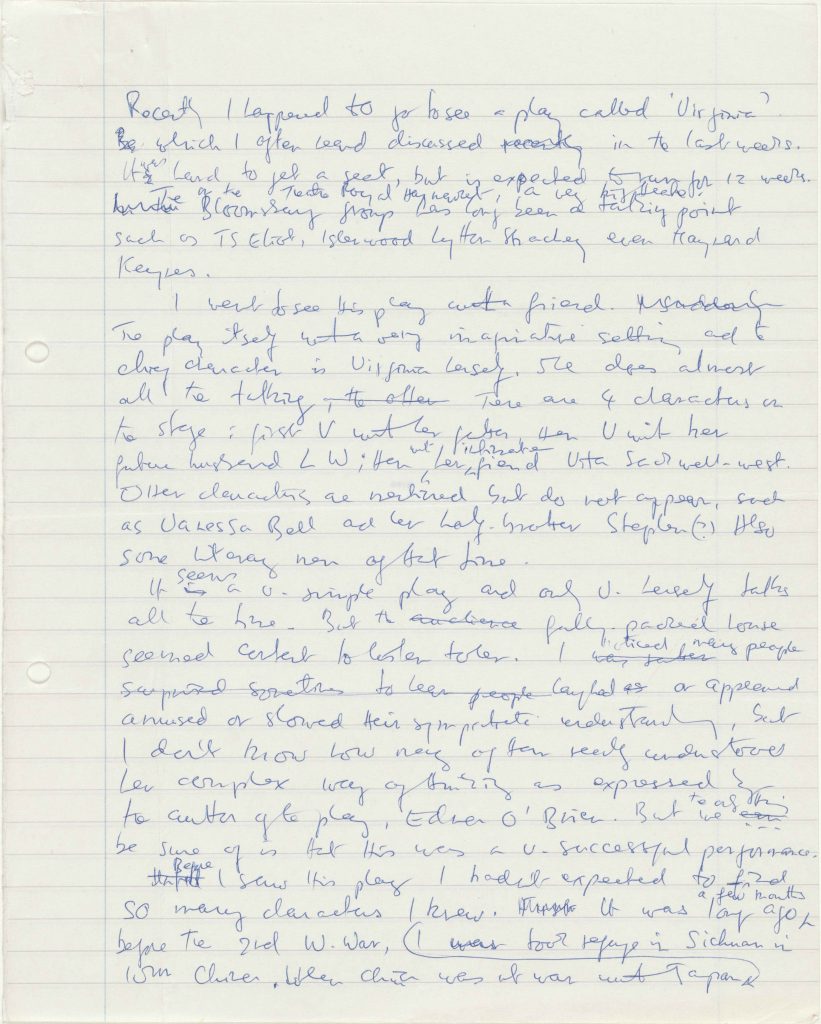

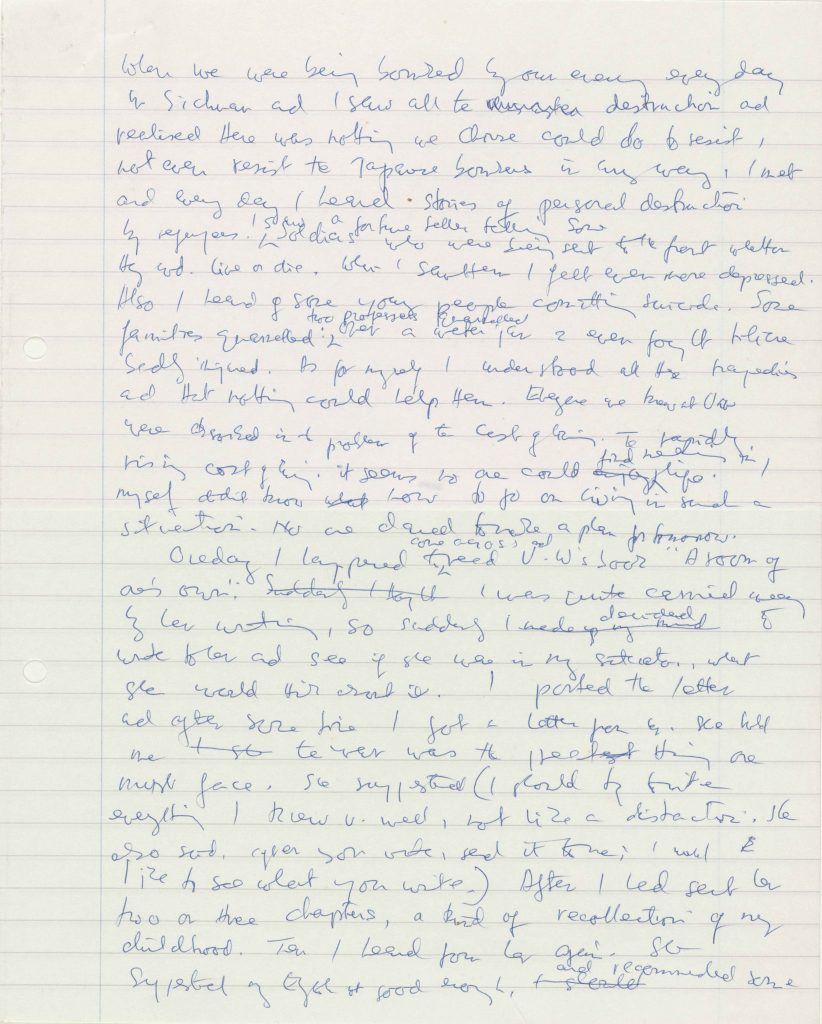

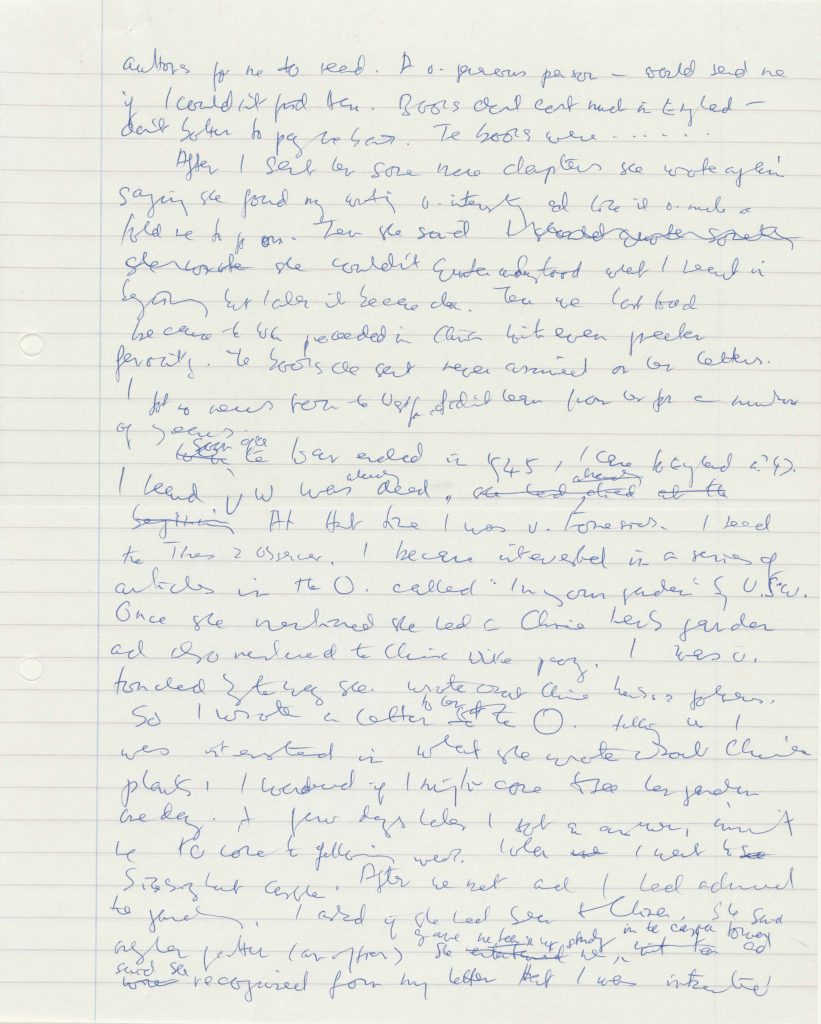

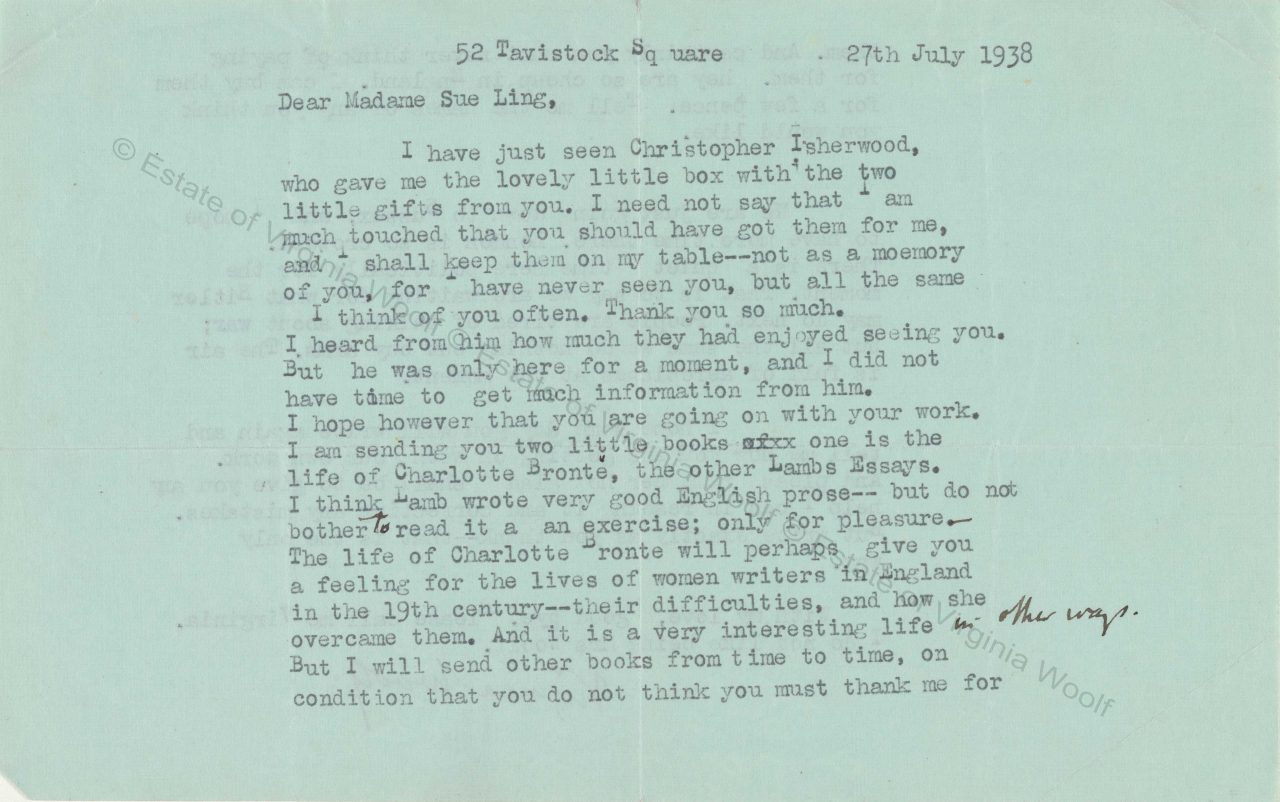

早在1935年,朱利安·贝尔便曾建议凌叔华在英国出版她的作品,并提出可以与她合作,将她的短篇小说翻译成英文。朱利安将凌叔华短篇作品的译本寄给他的母亲瓦妮莎·贝尔,希望能找到机会出版,尽管瓦妮莎多方斡旋,但仍旧被伦敦水星文学杂志(London Mercury)拒绝了。朱利安去世后,伍尔夫将自己的出版作品《一间自己的房间》(A Room of One’s Own)、《岁月》(The Years)及《海浪》(The Waves)寄给了凌叔华,而凌叔华曾在一篇写于四十年代末伦敦的英文文章《忆伍尔夫》 (Memoir of Woolf)中记录了她对伍尔夫这几部作品的理解和看法。(回忆录中,凌叔华先谈论了埃德娜·奥布莱恩(Edna O’Brien)的一部关于伍尔夫的戏剧,这部作品拓展了凌叔华对“布鲁姆斯伯里派”的认识)。她在《忆伍尔夫》 中记录了她对伍尔夫作品的理解:

“一天我偶然读到了弗吉尼亚·伍尔夫的《一间自己的房间》,我深陷于她的文字之中,所以我立刻决定写信给她,想知道如果她处在我的境况下会怎么做。”

凌叔华深受当时的争议之作《一间自己的房间》的影响,伍尔夫呼吁女性从事写作同时给予她很大的鼓舞,她写信给伍尔夫,向她请教:倘若身处战乱时她会怎么做。伍尔夫回信鼓励凌叔华写下她所留意的事情,并建议凌叔华将作品寄给她看。

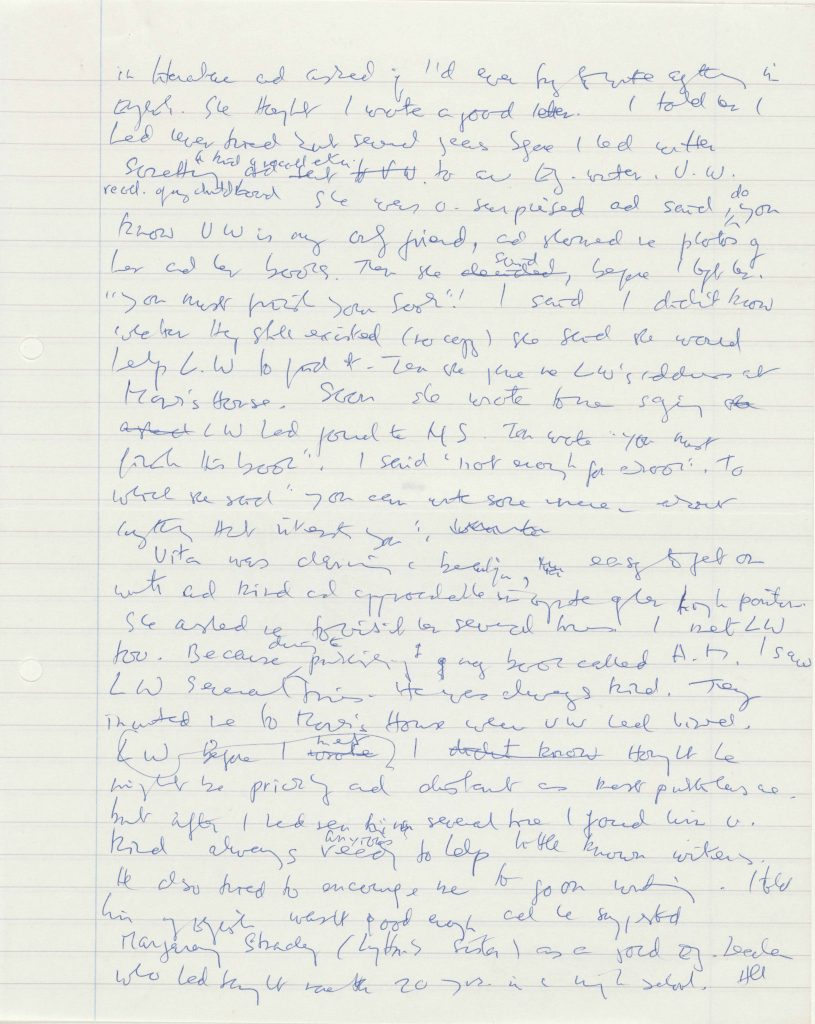

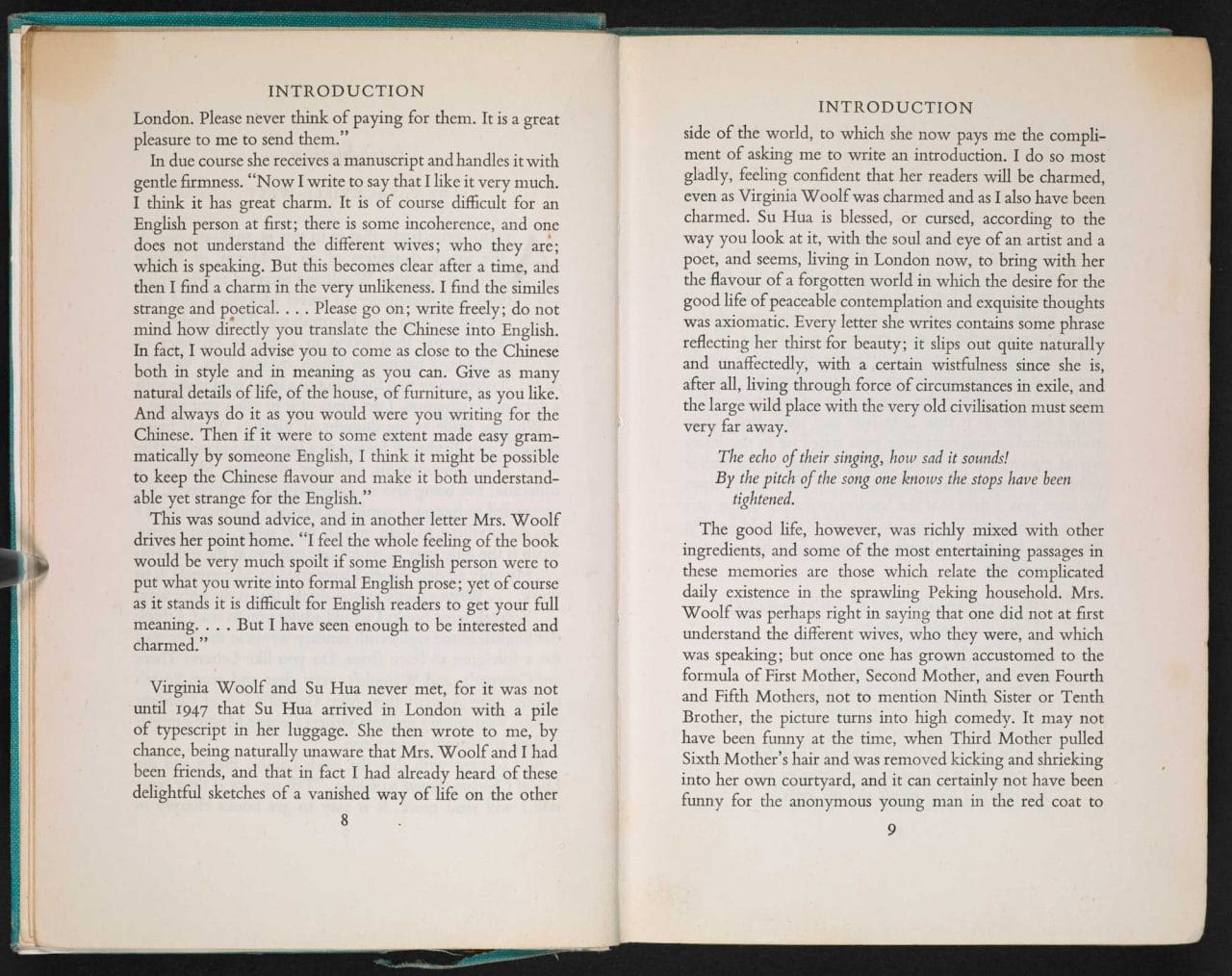

最终,凌叔华用自己的第二语言——英语写下了一本自传,并在书中敬称伍尔夫为她的“老师”。令人惊讶的是,伍尔夫回复给她的写作建议看起来与当今大多数编辑或创意写作老师会给一名非母语英语的外国作家的建议大相径庭。在一封写于1938年初的信中,伍尔夫对凌叔华寄来的章节作出如下评价:“我想说我非常喜欢。我觉得它们很有魅力……我在一种新奇中感受到了魅力。我觉得这些比喻很奇特却又充满诗意。”伍尔夫很看重凌叔华写作风格中的“陌生性”(strangeness),并鼓励她创作时“不论是在文风上,还是在意思上,尽可能接近于中国情调。”她还写道,“你尽可以随心所欲地,详尽地描写生活、房舍、家具陈设的细节,就像你在为中国读者写一样。” [3] 这样,她就既可以保住那份“中国情调”,又能让英文读者理解,并感到很新奇。

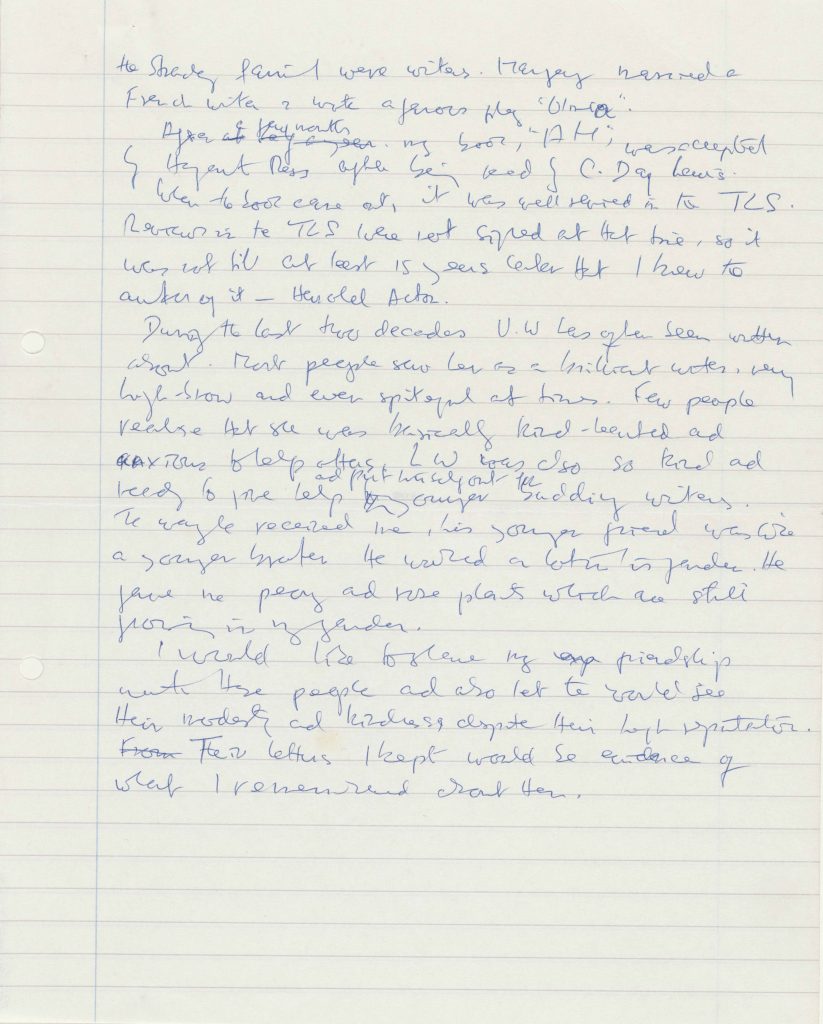

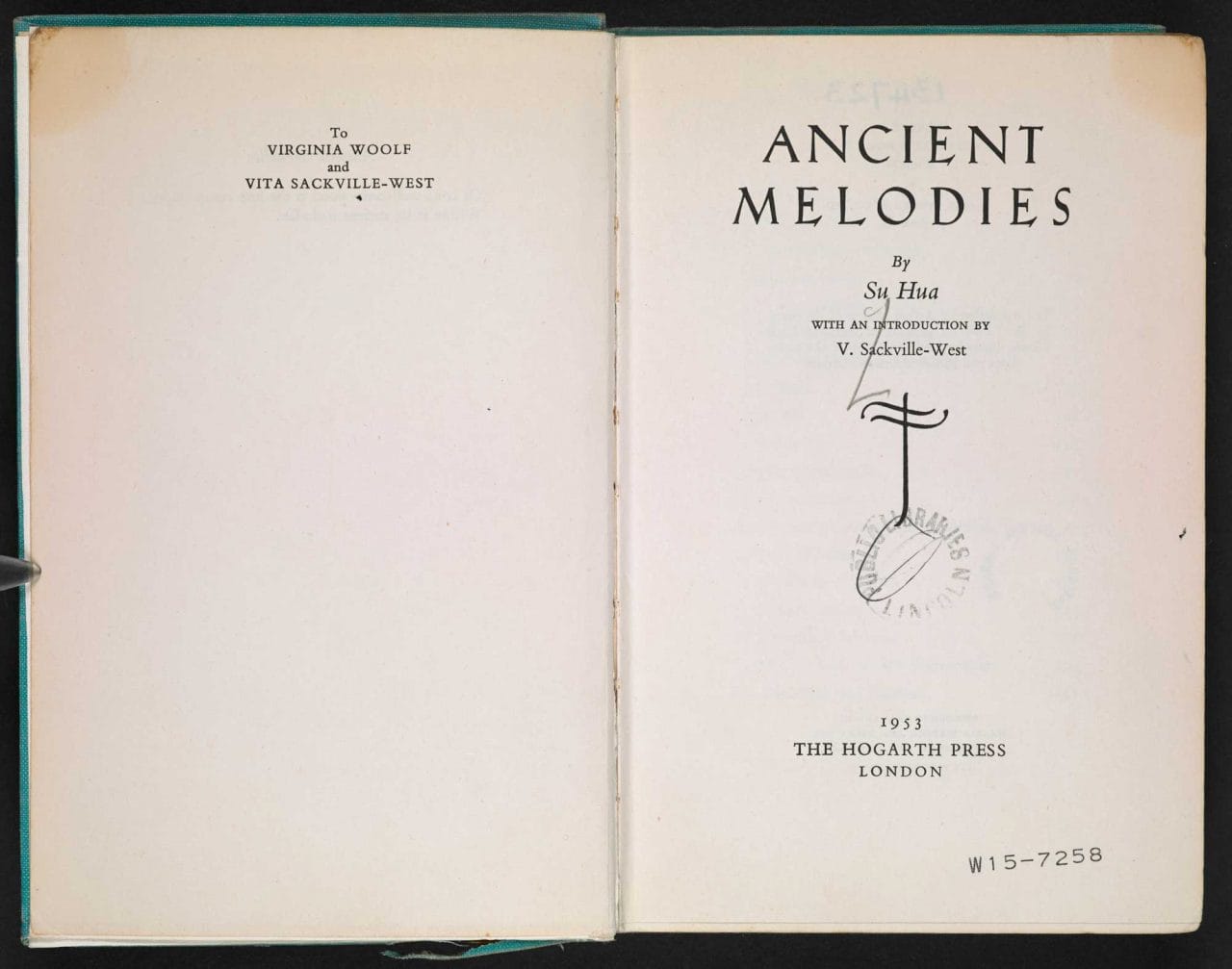

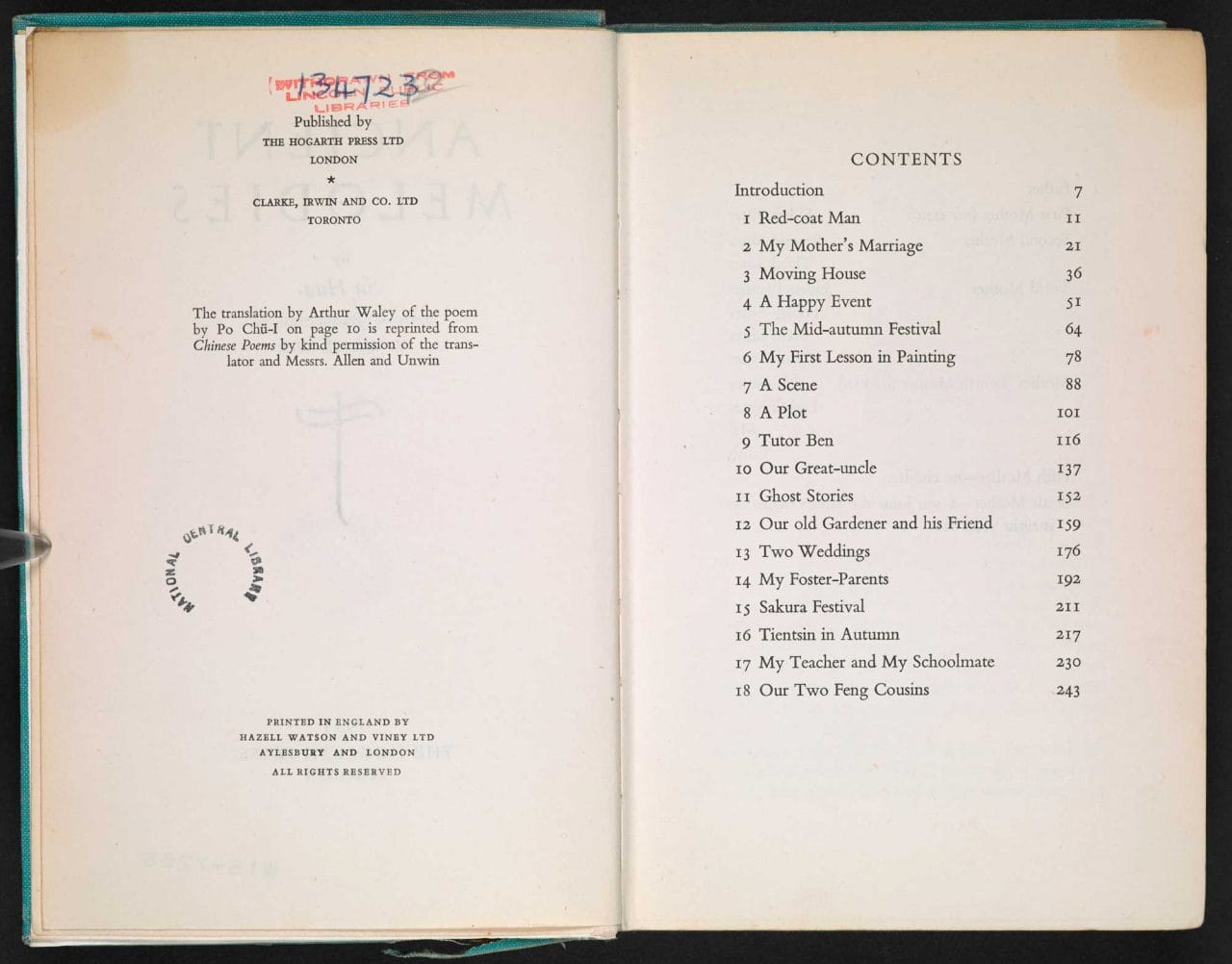

尽管凌叔华要求“请告诉我我犯的错误”,担心自己的句法和语法不够好,但伍尔夫除了提到她的外国腔、她不同的视角和风格中一些略显意外的强调外,并没有给出太多意见。凌叔华后来完成了她的自传体小说《古韵》(Ancient Melodies),并加上了描绘中国家庭生活的插画。这本书在伍尔夫去世后,由她的好友维塔·萨克维尔·韦斯特进行编辑,于1953年由伦纳德和弗吉尼亚·伍尔夫创办的霍加斯出版社(Hogarth Press)出版。

脚注

文章翻译:冯优

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 帕翠西娅·劳伦斯(Patricia Lawrence)

帕翠西娅·劳伦斯(Patricia Lawrence)是一名作家、批评家,同时是纽约市立大学纽约市立学院的荣誉退休教授,专攻跨国家的现代主义、现代主义女性写作、弗吉尼亚·伍尔夫和布卢姆斯伯里派研究及民国时期中国文学。劳伦斯教授著有《阅读沉默:英国传统中的弗吉尼亚·伍尔夫》(The Reading of Silence: Virginia Woolf in the English Tradition, 1994)《丽莉·布瑞斯珂的中国眼睛:布卢姆斯伯里、现代主义与中国》(Lily Briscoe’s Chinese Eyes: Bloomsbury Modernism and China, 2003)及《朱利安·贝尔:暴力的和平主义者》(Julian Bell, the Violent Pacifist, 2005),另著有伊丽莎白·鲍恩(Elizabeth Bowen)传记,将由美国西北大学出版社(Northwestern UP)出版。

相关文章

弗吉尼亚·伍尔夫的伦敦

弗吉尼亚·伍尔夫爱伦敦,她的小说《达洛维夫人》那著名的开头写的就是主人公克拉丽莎·达洛维在伦敦城里漫步穿行。大卫·布雷肖在此试图探究伦敦城的兴奋、美丽与不公是如何影响了伍尔夫的创作。

《达洛维夫人》与第一次世界大战

《达洛维夫人》的故事发生在1923年6月的一天,它展现了第一次世界大战在其结束后五年,如何持续影响着那些幸存者。大卫·布拉德肖探索了小说中对死者的纪念以及对心灵创伤和追悼之情的再现。