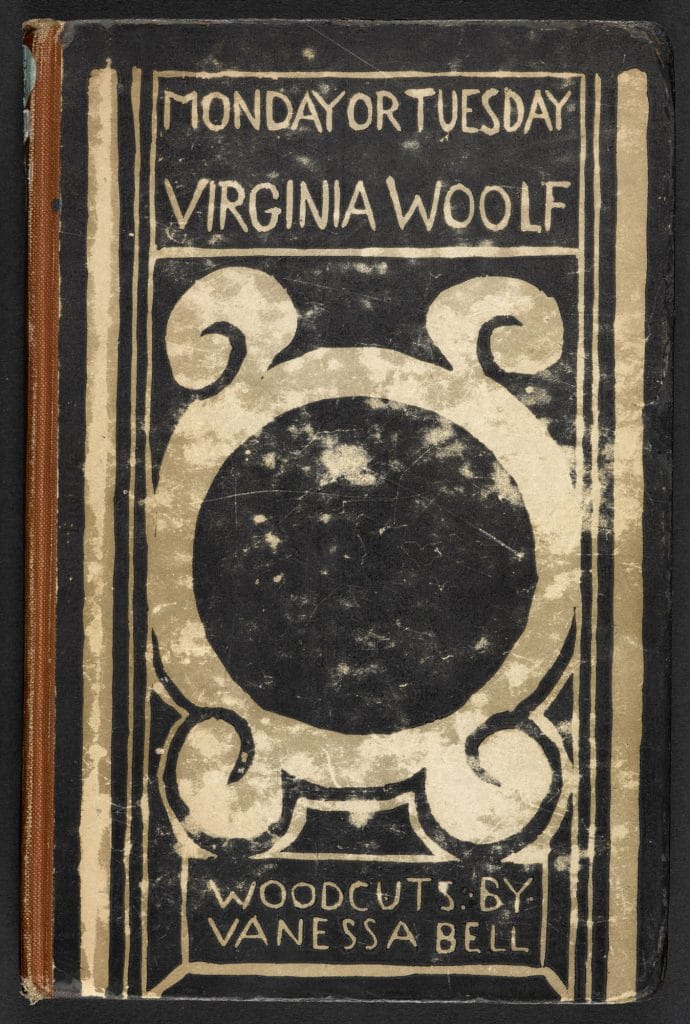

弗吉尼亚·伍尔夫的《一间自己的房间》

出版日期: 1929 文学时期: 现代主义时期

雷切尔·鲍尔比(Rachel Bowlby)教授分析《一间自己的房间》(A Room of One’s Own)作为女性主义批评文学所具有的重要意义,向我们展现弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)是如何突破“妇女和小说”的主题框架,就有关教育、性和性别价值观等问题提出质疑。

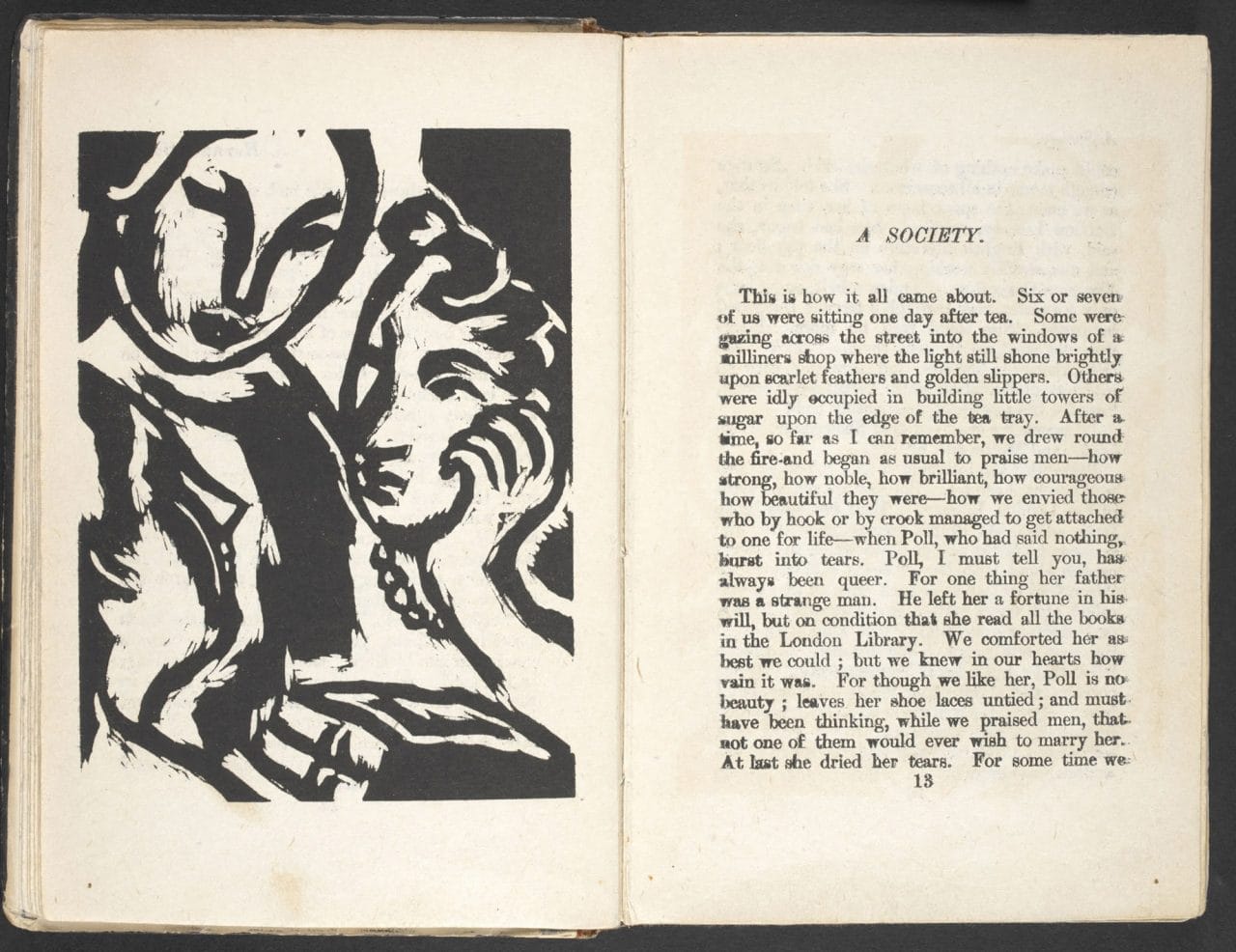

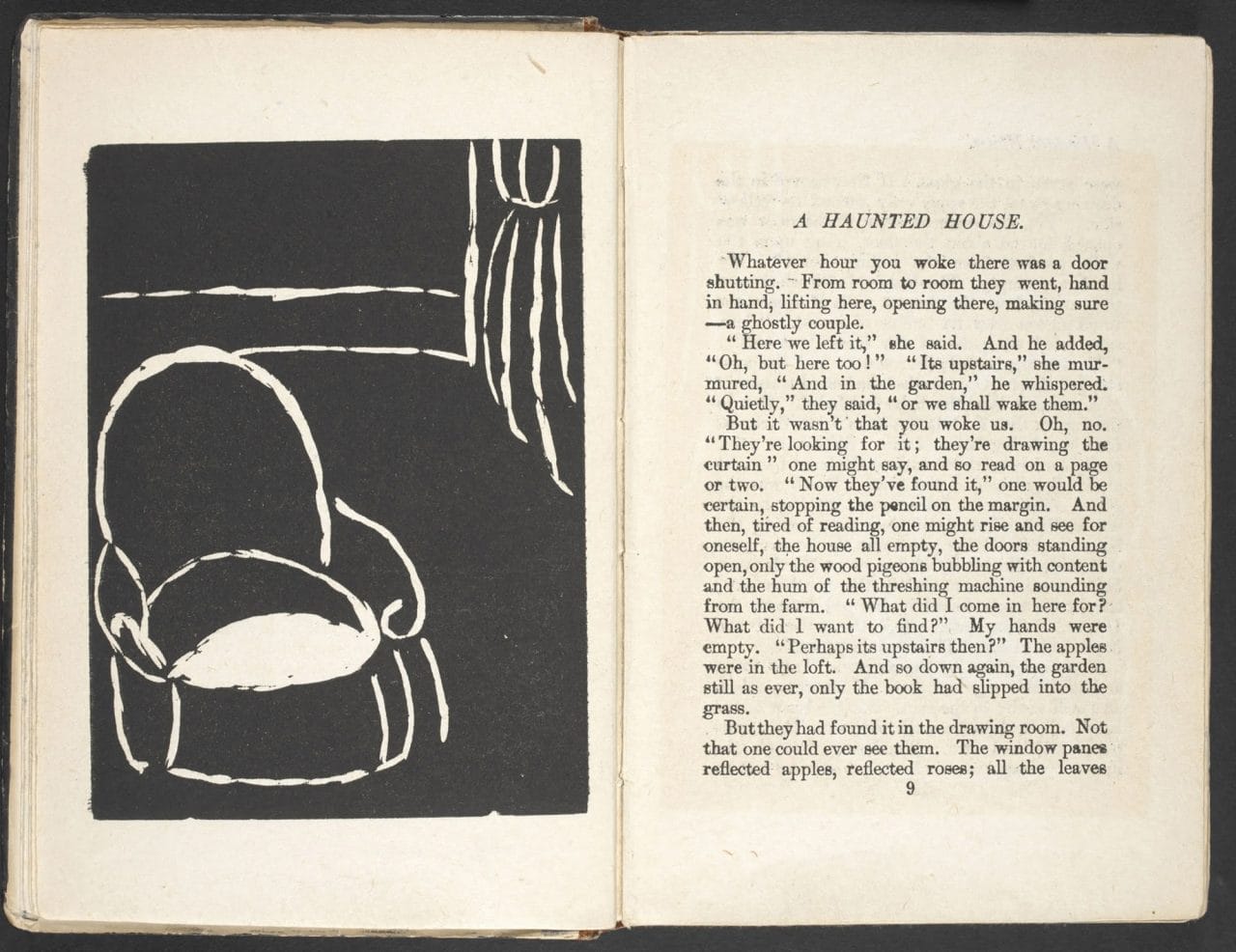

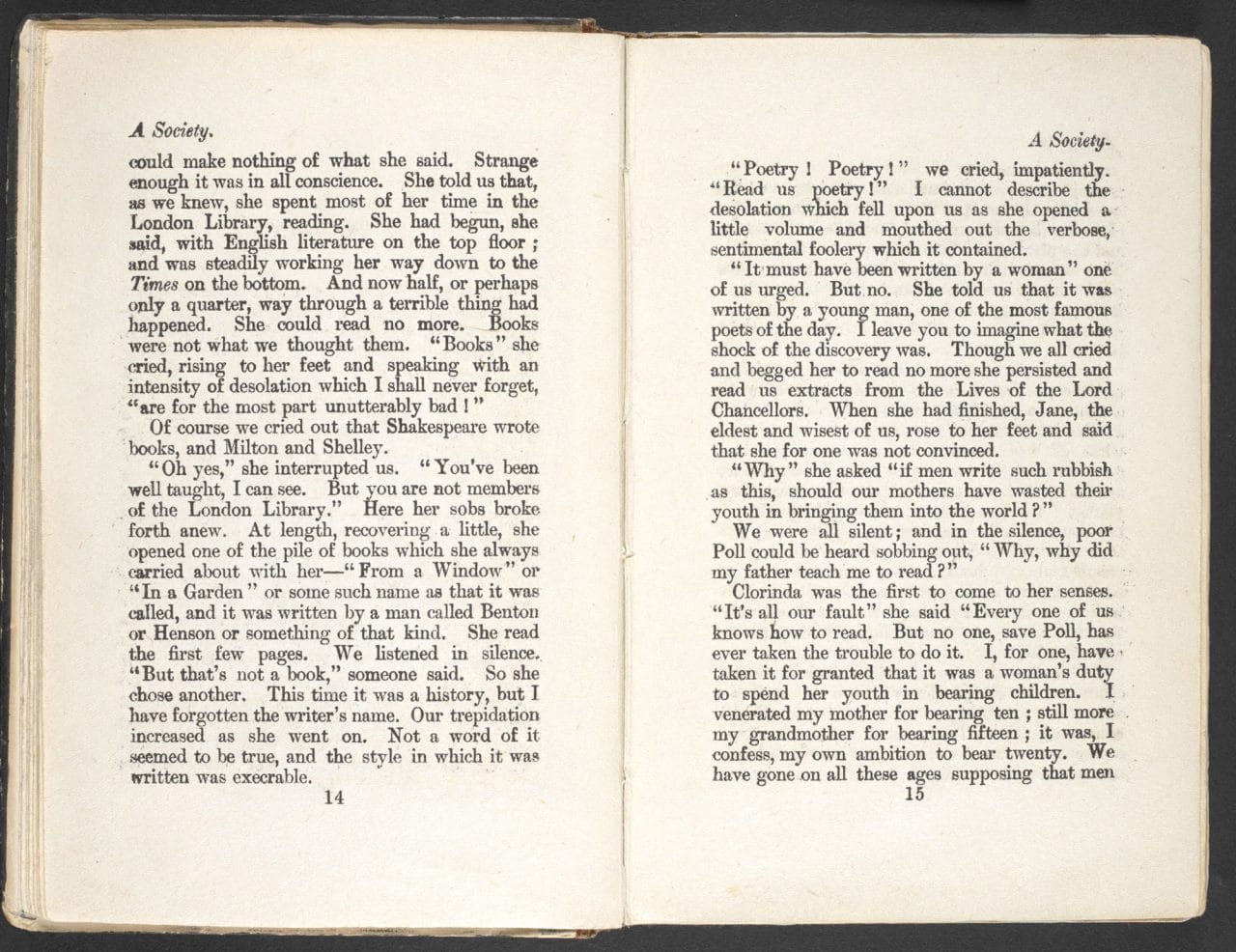

伍尔夫的《一间自己的房间》属于哪一类书?小说的开头便对“牛桥” [1] 大学里的晚餐进行了一番描述,仿佛猫途鹰(TripAdvisor)网站上的一篇怪里怪气的评论:男子学院的菜色,近乎天堂般的水准;女子学院的餐宴,仅能评上一星。换一种视角,我们不妨把这本书看作一列冗长的研究课题推荐表,里面都是些无人深涉的话题领域:各时代中产妇女的日常、男性反对女性解放的黑历史、男性为女性贞操所强加的价值……伍尔夫对这些课题的荐文,有时颇似一份破题报告,还会扯上其他主题,顺便掺进她晨读中所搜集的内容——那些由男性笔者所撰写的女性课题著述(对了,伍尔夫是在大英图书馆进行晨读的,当时的大英图书馆位于大英博物馆里面)。

《一间自己的房间》谈文学谈得甚多——谈男性作家笔下的文学对妇女的形容,谈女性作家们已成或尚未竟成的作品类型、谈作家对自身性别的认知究竟是写作的助力还是障碍。同时,全篇不断强调,作家们——不光指的是女性——都要有最起码的物质保障才能工作(或创作):不受干涉(或者是伍尔夫更偏爱的词:“阻碍”)地思考。伍尔夫把这份物质保障的标准设得很高。理想中,每个女子都该有五百英镑的年收入(在当时相当于生活宽舒的中产男性的薪水)。还有就是众所周知的另一个条件——拥有一间自己的房间。

女性主义批评的奠基文本

把这些特征并到一处,我们大概可以自信地作出结论,《一间自己的房间》是一篇女性主义批评。但在此书完稿的上世纪二十年代晚期,女性主义还没脱胎——至少还未形成正式的概念,其流通性、被接纳度,都尚未达到一个理论概念的标准。实际上,《一间自己的房间》正是那股“第一推动力”,或者说,是伍尔夫汇集了女性主义先驱们所提出的、被世人忽略的思想,将这些思潮像滚雪球般的汇成一股势,进而推动这些思潮背后倡导的男女平等的观点 。这股推动力,到二十世纪末,已令女性主义批评蔚然成为文学和日常生活中无须赘述的一种思想实践(女性主义批评如今已成为学院和大学里历史与文学这两门学科的必修题——这也是伍尔夫此篇著述中所最关切的两门学科)。《一间自己的房间》是基于两篇演讲稿而写成的,距今已近百年,我们现在去读它,委实无法代入那个时代——如伍尔夫所言,在当时,女性几乎求学无门,甚至仅仅是在十年前,女性才为自己争取到选举投票权和从业权。

将《一间自己的房间》视为女性主义批评的奠基之作,这样的说法并不夸张。虽然,它并非英国女性主义者的第一部著述(这项荣誉属于玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)早在1792年发表的《女权辩护》(A Vindication of the Rights of Woman)),也不是第一篇女性主义文学批评(十九世纪中期有一篇出自乔治·艾略特(George Eliot)的精彩俏皮的文章《女作家写的蠢故事》(Silly Novels by Lady Novelists))。此书的正式主题是“妇女和写作”,如伍尔夫所言,这是别人邀请她演讲的主题。《一间自己的房间》这本薄薄的小册子,或者说,这间小小的房间,几乎把自该书出版这么多年以来,哲学、历史、文学(尤其是文学)可就该主题申发的问题一网打尽。女性写作天生和男性不同吗?若是如此,那是因为男性的身心天生和女性不同?又或者,是因为女性的社会和经济状况和男性差太多,她们的写作才会异于男子?尚有多少女性的经历未能在文学中得到表达?或是有没有哪些经历是我们如今使用的语言所无法表达的?

例如,伍尔夫发问,可有哪个作家,男女不论,写过纯粹女子间的关系,而不掺和她们对男性的附庸?她顺便还调戏了在座的女性观众一把:“不要吃惊,不要脸红。就让我们在自己的圈子里私下承认,这样的事情时有发生。有时,女人确实喜欢女人。”(第五章)[2]。为什么写普通女性生平的书那么少?为什么文学里的女性不是被尊崇就是被贬低?为什么历史文献中根本没有对女性的记载?为什么,女性还未能写出伟大的文学作品?是因为得不到优渥的男子理所当然便享有的广博经历?(坦率来说,男人周游世界,女人在家待着)或者不是社会和地缘空间问题,而是语言本身的问题:女性可拿来创作的语言文字是按男性价值观,而非女性价值观所创造的?若要发表女性的声音、表达女性的经验,是不是就要肢解、再造语言的形式?

倘若语言本身已为对事物的理解添注了男性视角,那就必然会扭曲女性思想的自我表达;这与伍尔夫所提出的“价值观差异”关系密切,她以足球和购物的对比,做了个机智精辟的类喻。伍尔夫说到,“足球和比赛自然‘重要’;追逐时尚、买衣服则是‘琐事’。这类价值观则不免从生活进入了小说”(第四章)[3] 。随后,她亲手颠覆了这种价值观,用笔端领着读者去血拼:“在想象中,我进了一家商店,那儿铺着黑白相间的地板,四处挂满了五颜六色的缎带,真是美得惊人”(第五章)[4] 。展现了这间属于自己的大会客室、分享了这番女性世界的姹紫嫣红之后,她笔锋一转,从开心的顾客身上抽魂而去:

柜台后面也有一个女孩——我会乐意看到对她的如实刻画,就像看到了拿破仑的第一百五十本传记,或是第七十部有关济慈的专著以及老教授Z之流正在对他笔下的弥尔顿式倒装句进行的研究一样。[5](第五章)

这是又一次价值观的颠覆(关注无名女工的生活,而不是去关心更多的名士生平和他们彼此间的相互影响)。然而,颠覆的表现方式——凭借这家华美的商铺既诱人又出人意料的内部——则是伍尔夫标志性的鬼把戏;她带你经历一个又一个场景,讲述她脑海中浮现的一个又一个单纯想法。事实上,伍尔夫正在摒弃并颠覆那些原本用于探讨“妇女和小说”这个难以捉摸、不可一论的主题的一切俗套。

脚注

撰稿人简介:雷切尔·鲍尔比(Rachel Bowlby)是伦敦大学学院比较文学教授。她著有《女性主义者的使命——弗吉尼亚·伍尔夫论文集》(Feminist Destinations and Further Essays on Virginia Woolf,Edinburgh,1997),最近的作品是《一个自己的孩子:父母的故事》(A Child of One’s Own: Parental Stories,2013)、《平常琐事》(Everyday Stories,2016)。她还有若干购物史著述,如《带走》(Carried Away)、《和弗洛伊德一起买》(Shopping with Freud)。

文章翻译:黄毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播