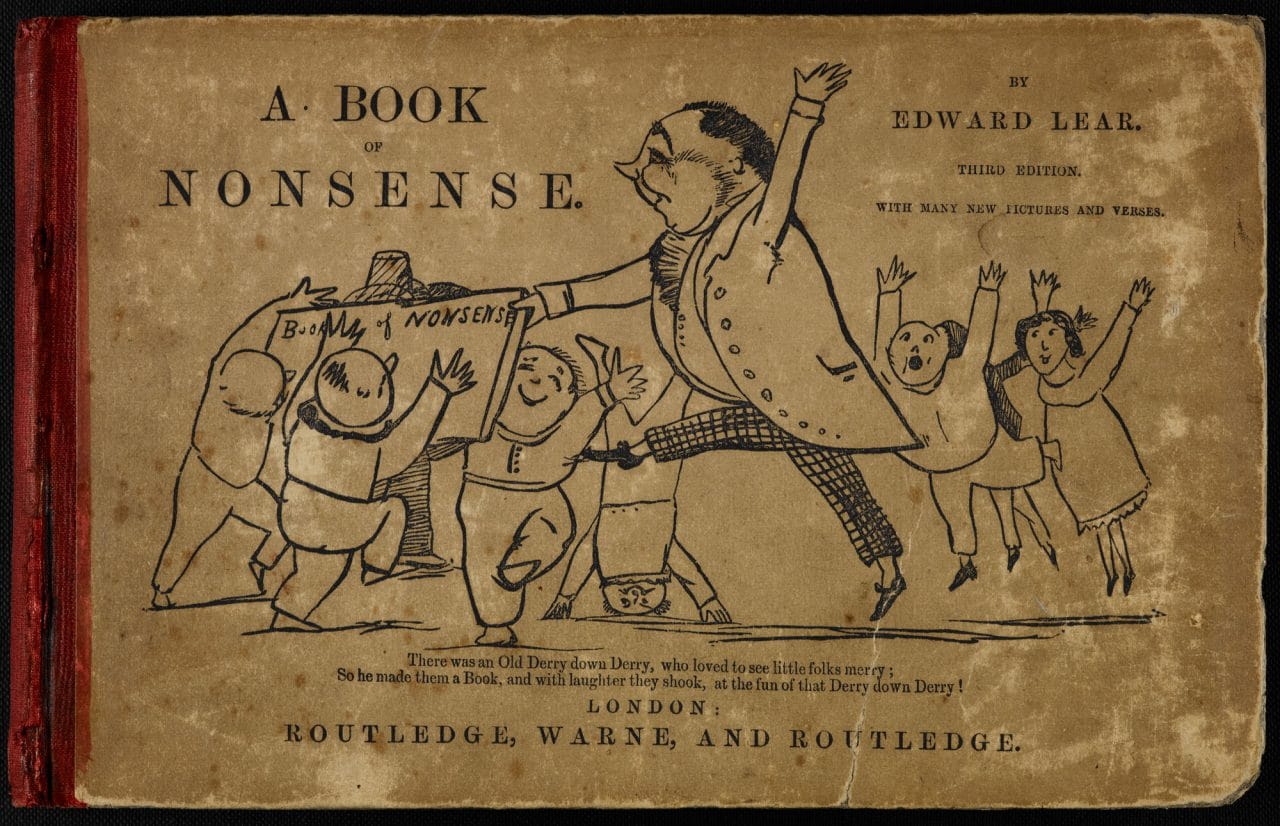

爱德华·利尔的《荒诞书》

出版日期: 1861 文学时期: 维多利亚时期 类型: 维多利亚时期儿童文学

爱德华·利尔(Edward Lear)的“荒诞”创作乖张荒唐,有强大感染力,被一代又一代的孩子视为珍宝,其幽默和无拘无束的超现实主义深受孩子喜爱。他的两卷本诗画集《荒诞书》(A Book of Nonsense,1846)大获成功,自问世以来从未绝版。尽管这些诗歌——如《猫头鹰和猫咪》(‘The Owl and the Pussy-cat’)表面上欢快无边,骨子里却透着一股浓烈的哀愁。有些评论家把利尔归类为讽刺作家,甚至把他视为达达主义艺术流派的前驱。

什么是五行打油诗(limerick)?

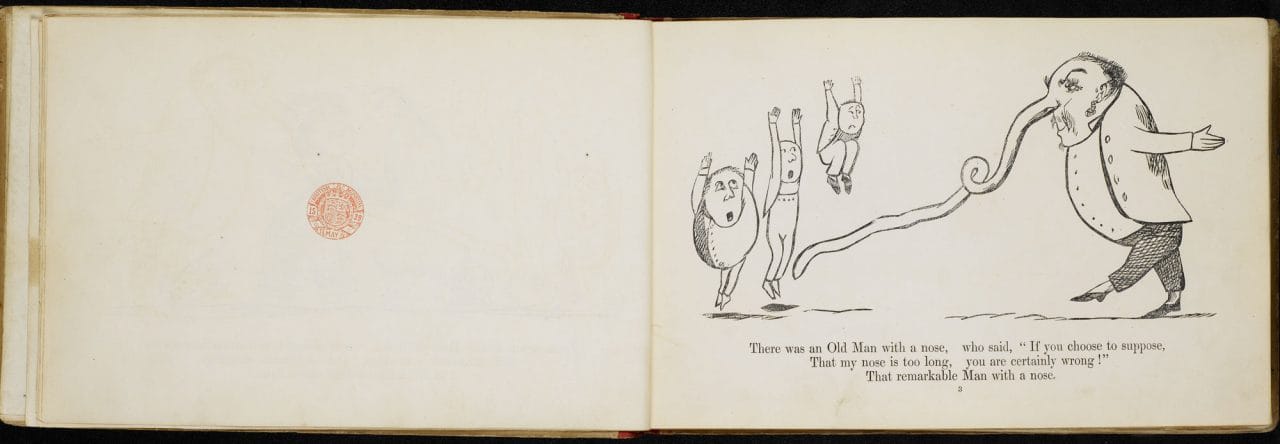

该词的起源难以定论,爱德华·利尔本人并没有用过“五行打油诗”一词,只是把自己写的歌谣称为“荒诞”(Nonsenses)。不过,该词依然常用来指代韵格精密的五行诗:

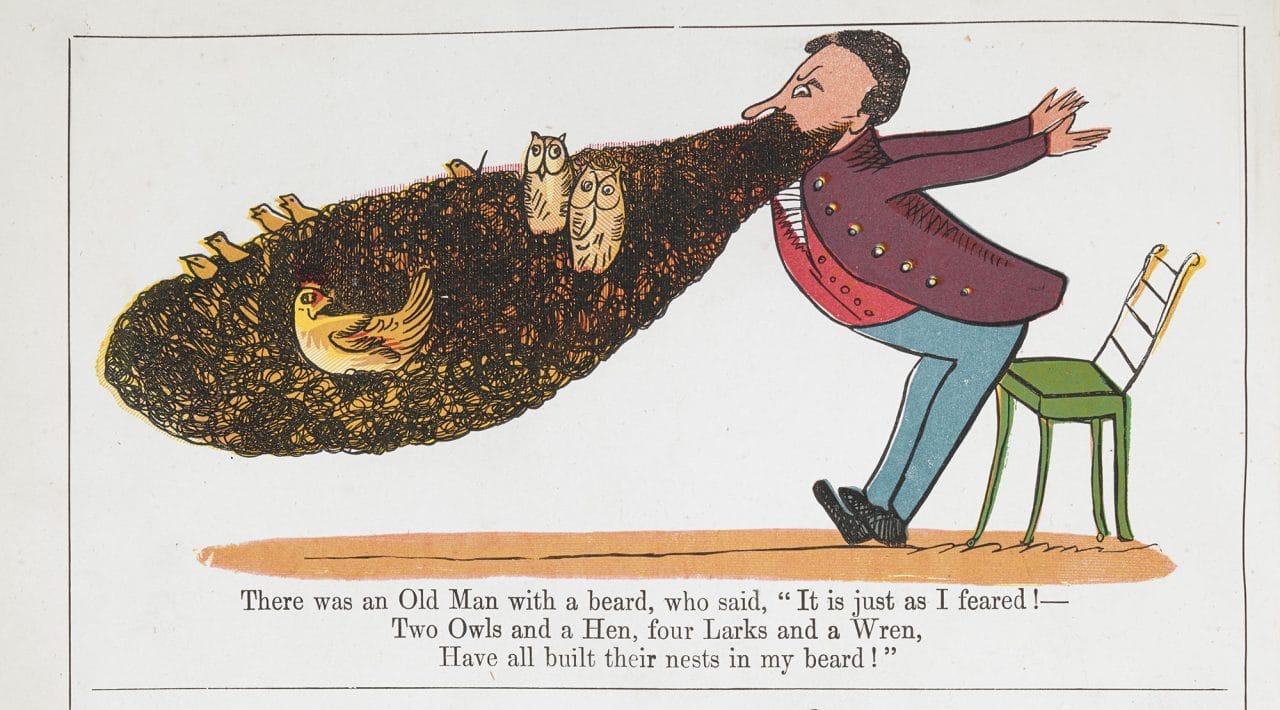

有个爷们胡子长得大,

他说,“我怕就怕——

一鸡两夜猫, 四雀一巧妇鸟,

都到俺胡子上把巢搭!”[1]There was an Old Man with a beard,

Who said, ‘It is just as I feared!—

Two Owls and a Hen,

Four Larks and a Wren,

Have all built their nests in my beard!’

朗读者:德里克·雅各比;音频由 Naxos Audiobooks 提供。

五行打油诗的韵式为aabba,即第一、第二和最后一行押韵(利尔有时直接在末行末尾重复使用首行末尾的词加以强调,如上诗中的“beard”)。各行的音节数进一步增强韵式效果,具体为8/8/5/5/8,这种音乐式结构近似歌曲,需要大声朗读才能体现美感。

学者不能肯定五行打油诗发源于何时何地,但利尔的普及功劳首屈一指,他写下了数百首五行打油诗,其幽默无法无天、后无来者:

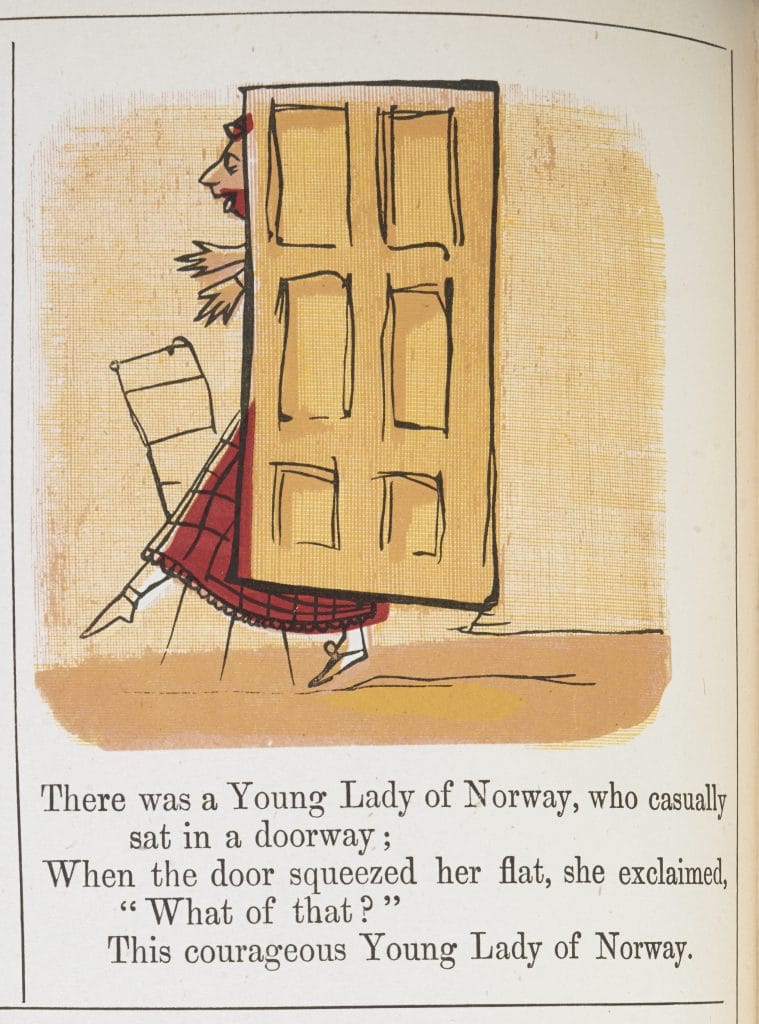

挪威有个年轻女郎,

漫不经心地坐在门旁;

门儿一动把她挤,只听她问“是什么呀?”

好个勇敢的挪威女郎。[2]There was a Young Lady of Norway,

Who casually sat in a doorway;

When the door squeezed her flat, she exclaimed ‘What of that?’

This courageous Young Lady of Norway.

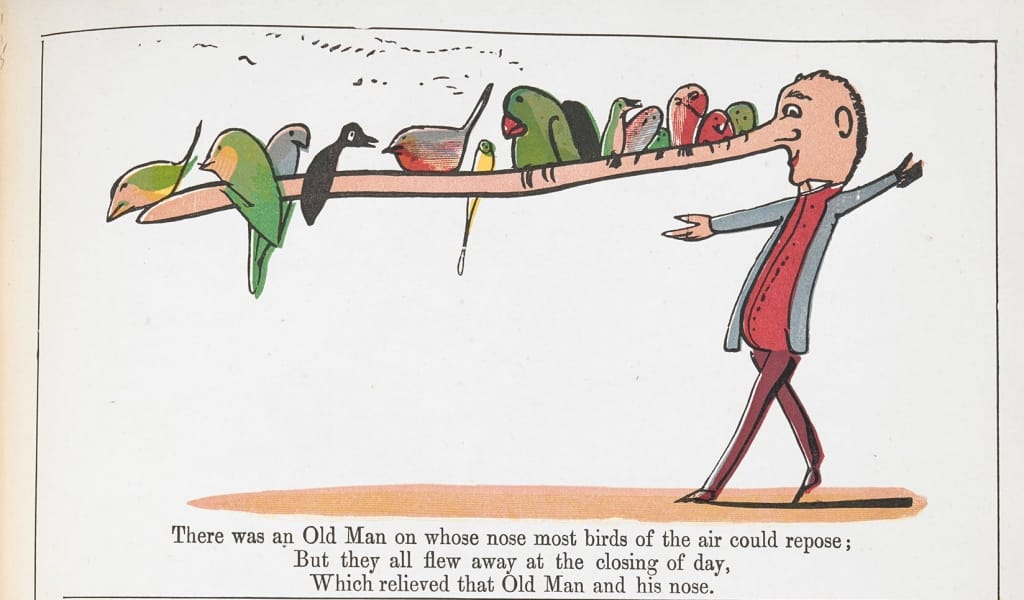

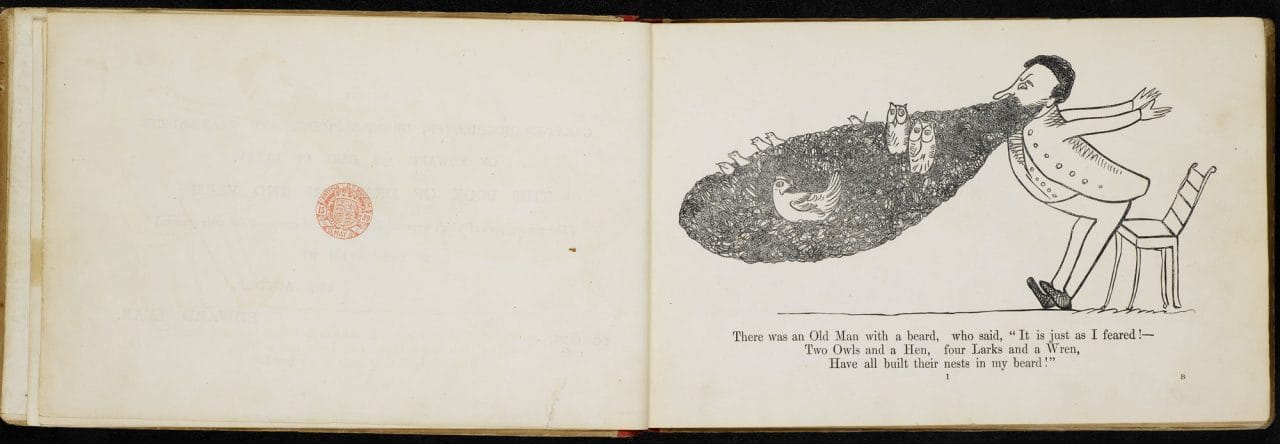

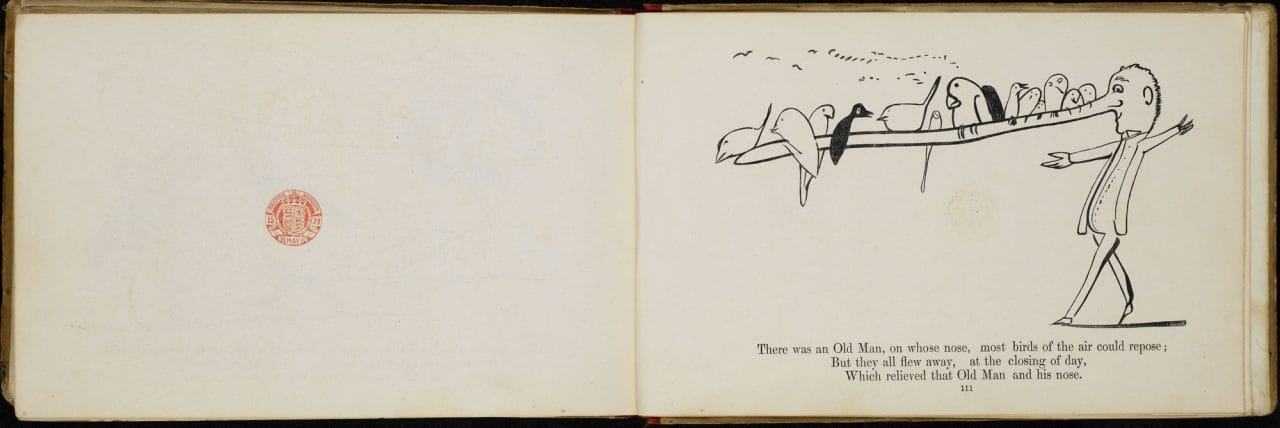

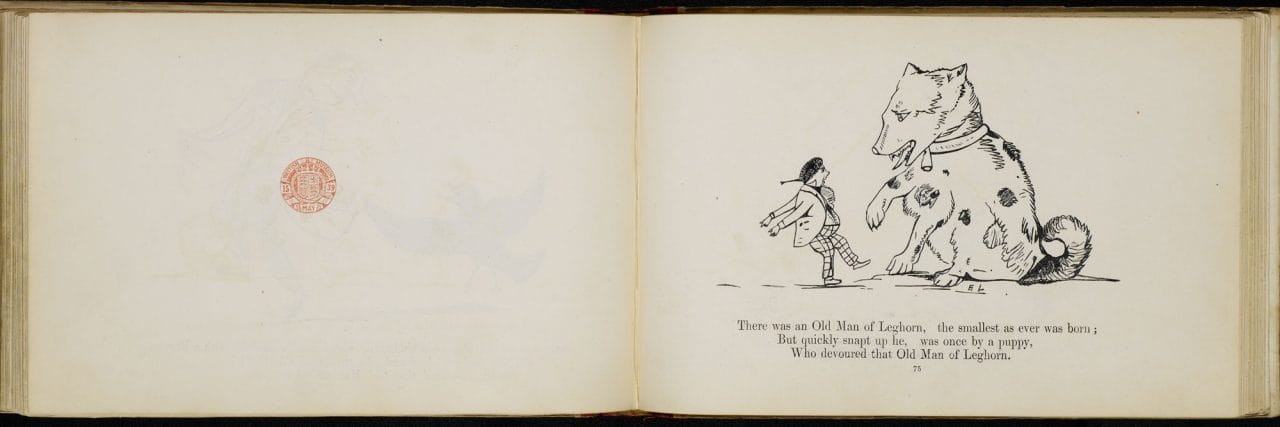

利尔的打油诗几乎都只写一个人,此人因独有的特征(茂盛的胡子、很长的下巴)而与外部世界格格不入。虽然读来有趣,却往往述说着关于生存的挣扎:其作品中反复出现“怪胎是如何战胜沉闷划一的现实”的主题。不难看出,这也是利尔对自己生活的写照。

利尔逝世后,五行打油诗在英语口语文化里大行其道,被漫画作家大力推广,例如美国人奥格登·纳什(Ogden Nash,1902-1971)、爱尔兰与英格兰混血作家斯派克·米利根(Spike Milligan,1918-2008)。很多现代五行打油诗远不如利尔的诗篇那么纯洁,幽默里有很浓的荤腥味,但依然拥有一种超现实的锋芒,这无疑是利尔所赞赏的。五行诗中那天才的措辞、古怪的精彩,某种程度上着实体现了英国文化的精髓。

爱德华·利尔生平

利尔在家中排行第20,他至少有20个兄弟姐妹,这个喧闹的中产阶级家庭居住在位于北伦敦的霍洛维(Holloway)。他父亲是一名股票交易商,但可能遇到了经济困难,所以照顾他长大的人是比他大21岁的姐姐安。因患有癫痫和慢性哮喘,小爱德华基本全靠居家教育,但他仍展现出其绘画和制图的才能,还为鸟类学家普里多·塞尔比(Prideaux Selby)绘过插画。在二十出头的年纪,他那善于观察动物的才能已为人称道,但糟糕的视力对这样的工作造成麻烦。于是利尔很快便专注于水彩风景画,其作品同样生动,但风格要自由得多。

利尔不适应英国潮湿的气候,在1837年搬到罗马,与一批英国侨居画家和作家为伍。这段时期诞生了他的两部配图丰富的作品:《罗马及周边景观》(Views in Rome and its Environs,1841)和《图绘意大利风光》(Illustrated Excursions in Italy,1846–7)。第二部作品深受好评,作为读者之一的维多利亚女王还请利尔教她作画。

“荒诞”韵文

按利尔后来记述,他某次留宿乡居,那里“到处是孩子和欢笑”——这段经历激发他创作出《荒诞书》里的大部分诗篇。1846年2月,此书以二卷本的形式出版,以儿童为目标读者,包含不下72首五行打油诗,几乎首首有趣,也多有值得玩味的荒诞:

有位女士下巴真尖,

仿佛针尖麦芒一般;

于是把下巴在竖琴上磨练,

用它做琴上把曲儿弹。[3]There was a Young Lady whose chin,

Resembled the point of a pin;

So she had it made sharp,

And purchased a harp,

And played several tunes with her chin.

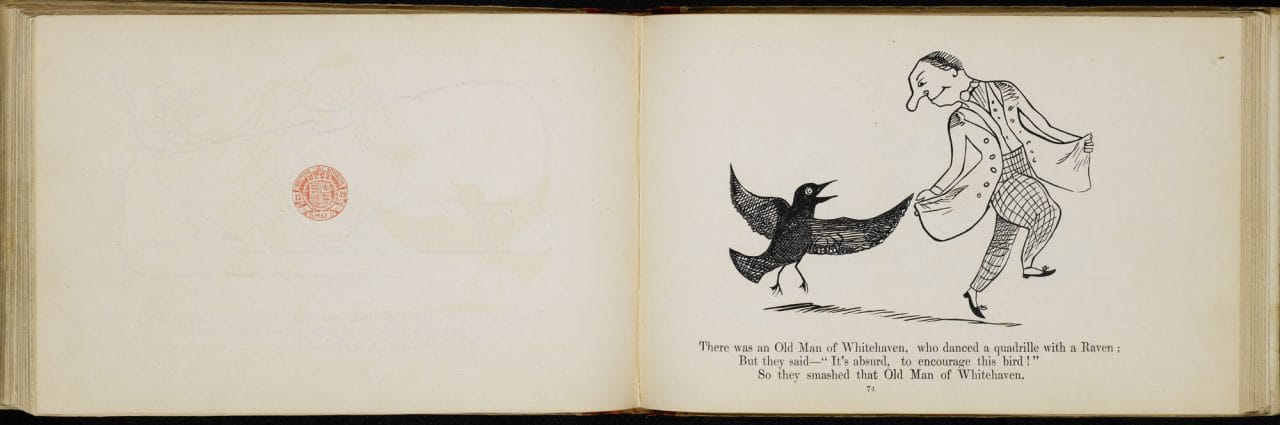

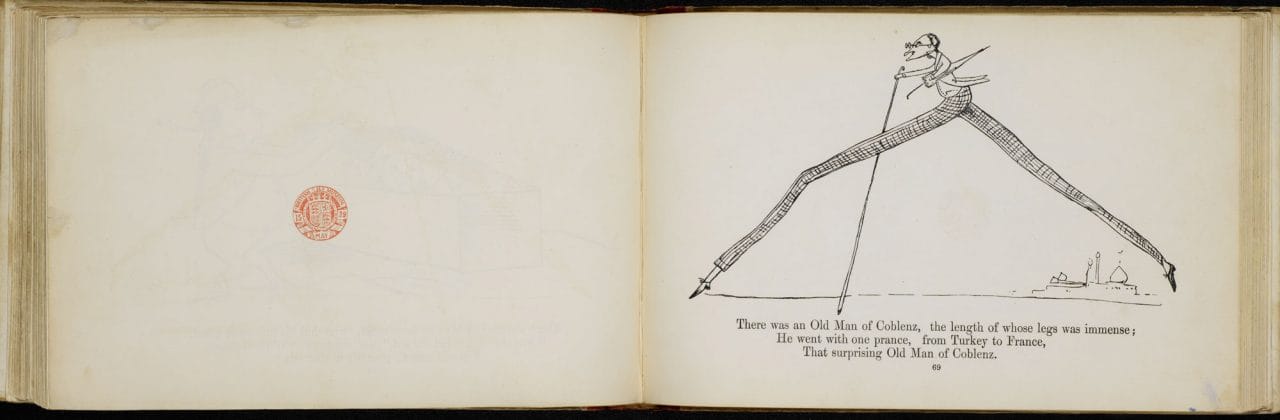

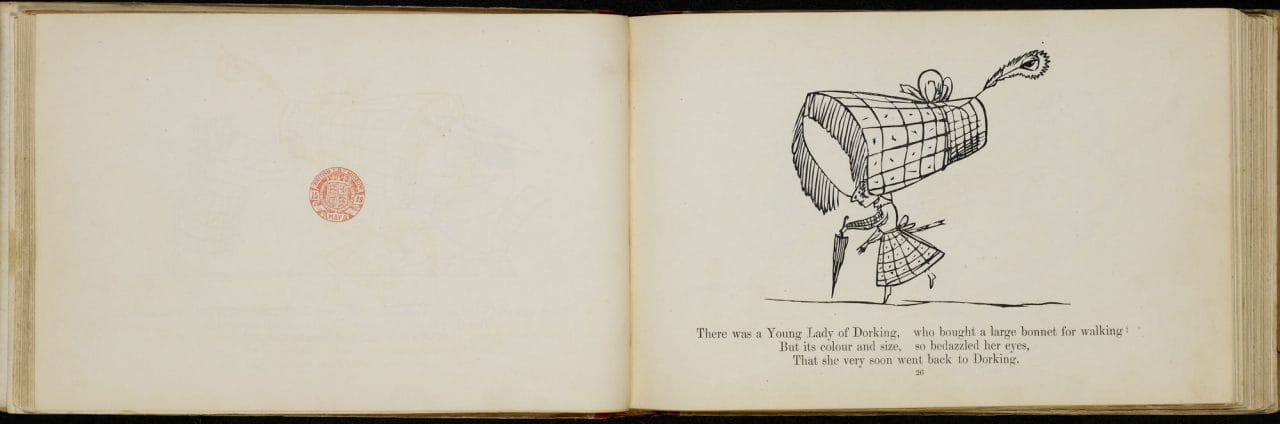

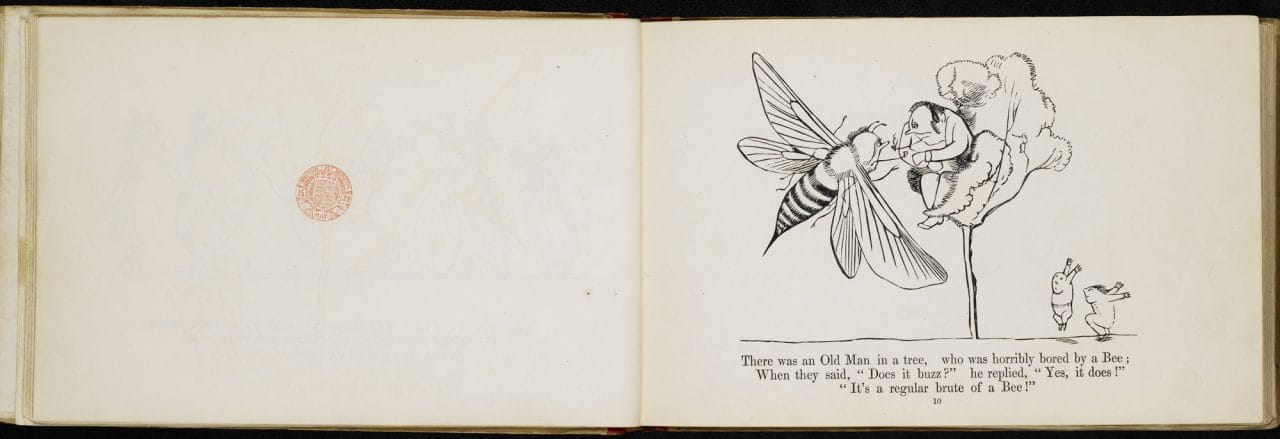

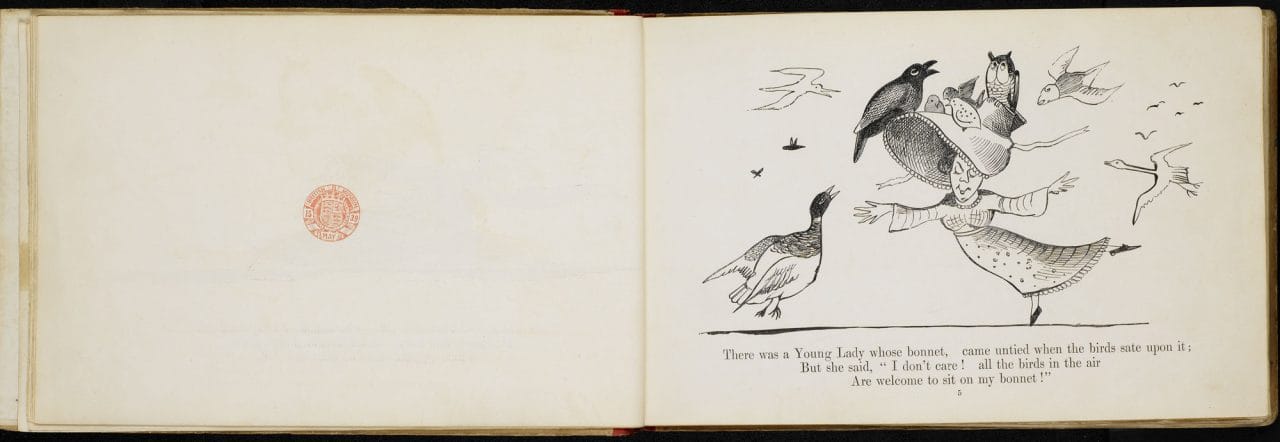

在这幅超现实微缩写真之后,利尔描写一个为“蜂蜜和葱头”破财的“基尔肯尼老汉”;下一首诗讲述“伊斯基亚有个老汉,越来越活泼爱玩儿”。[4] 但也许,《荒诞书》如此巨大的吸引力还是来自每首短诗所配的插画,它们出自利尔风格鲜明而率直的笔墨,每张图都是一个窗口,让人窥见一个怪得好笑的世界。

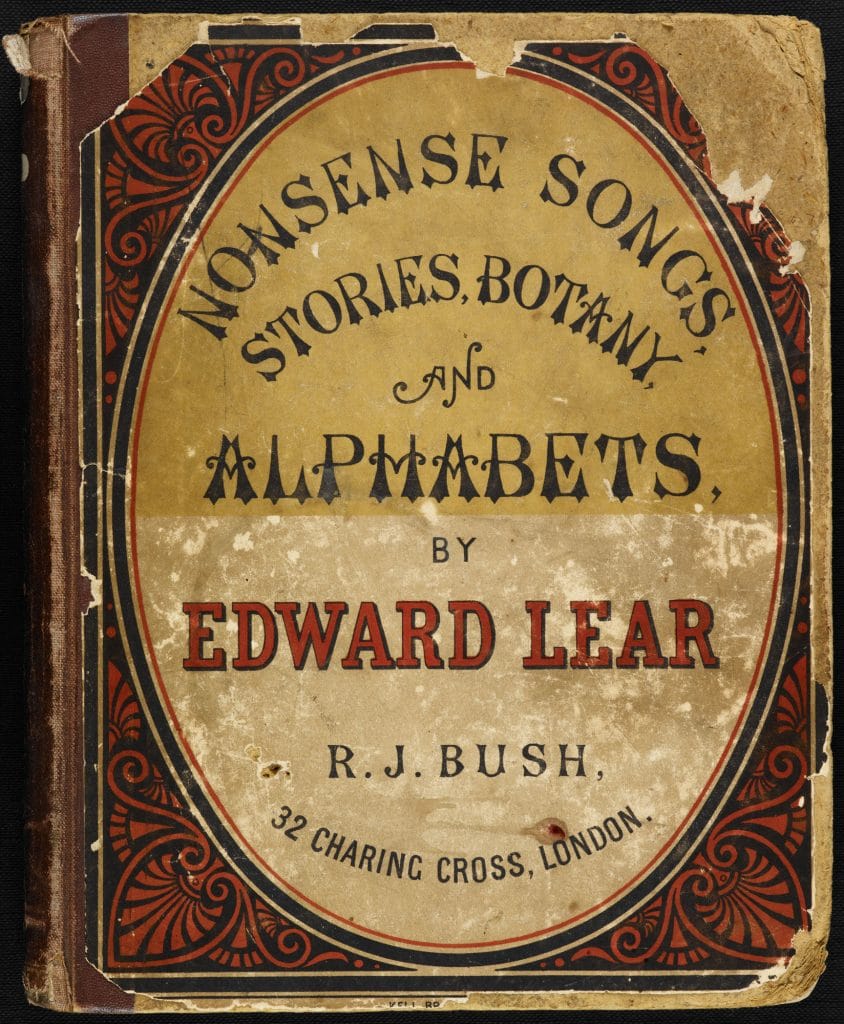

虽然刚问世时问津者不多,《荒诞书》的名气与日俱增,到1861年单卷的第三版出版时,利尔在英国已是一个响当当的招牌。虽对成功有些不知所措,他还是推出了续集《荒诞的歌、故事、植物和字母》(Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets,1871),这部诗集的诗篇结构更复杂,包括著名浪漫故事《猫头鹰和猫》;及《更荒诞》(More Nonsense,1872)。他最后的“荒诞”作品《可笑歌谣》(Laughable Lyrics)问世于1877年,里头满是离奇古怪的幻想生物,包括听“饼干水牛”(Biscuit Buffalo)嚎叫的“饼球夫妇”(Discobboloses)、住在神秘的“小烤饼树”(Crumpetty Tree)顶上,戴一顶102英尺宽獭皮帽的“匡哥王哥”(Quangle Wangle)。

苦恋的歌?

传记作家猜测,假如利尔所自嘲的“风景脏画家”生涯能更成功一些,他也许便不会转向儿童文学创作。尽管利尔在欧洲乃至世界各地游历广泛——去过意大利、希腊、阿尔巴尼亚、巴勒斯坦、叙利亚和印度,估计画出了上万张水彩,产量惊人,但绘画收藏家对他始终不感冒,经济困难也经常找上门。利尔的个人生活也很惨淡:虽然想要孩子,还曾考虑向古西·贝瑟尔(Gussie Bethell)求婚,但他最终放弃了这个想法,也许是害怕自己的激情不长久,也许有更隐私的原因。利尔和不少男子关系密切,最突出的是年轻的出庭律师富兰克林·勒欣顿(Franklin Lushington),但这份感情未得回应。利尔死后,勒欣顿销毁了利尔留给他的大部分书信。

以此来看,利尔的诗篇有种更黑暗的色调,尤其是后期作品。消逝的爱成了后期作品中一贯的主题,例如最悲伤的作品之一《可笑的歌词》(Laughable Lyrics)中的《鹈鹕合唱曲》(The Pelican Chorus),讲述鹈鹕国王和王后的爱女与鹤王私奔:

数不尽六月夏夜

并坐沙洲谐看月——

斯鸟飞隐戈泊凉原野,

唯恐鹈生再无缘一面!Often since, in the nights of June,

We sit on the sand and watch the moon;—

She has gone to the great Gromboolian plain,

And we probably never shall meet again!

类似的情感贯穿《勇勃伯求爱记》(The Courtship of the Yonghy-Bonghy-Bò),故事讲述一个大头怪男,厌倦了“独自生活”,试图说动一名女子成为他的妻子,但却惨遭拒绝。

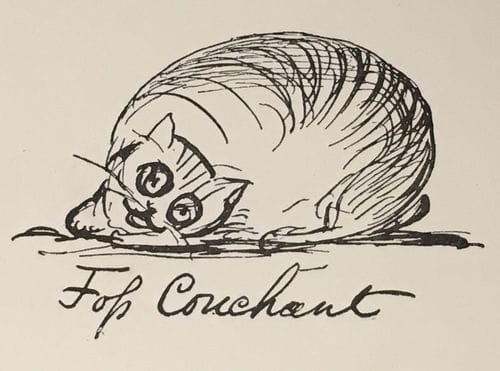

利尔本人似乎从未建立过成功的感情或性关系,他喜爱的仆人乔治·科卡利(Giorgio Kokali)死于1883年,留下他和猫弗思相依为命,这只猫也在他的很多画作中登场,因此名垂于世。他在意大利的人生末年孑然一身,不过《帕尔林荫道报》(The Pall-Mall Gazette)于1886年刊登的一篇文章里,著名画家和评论家约翰·罗斯金(John Ruskin)宣称,利尔是给他很大慰藉的“百位作家中的翘楚”。

脚注

撰稿人: 安德鲁·迪克森(Andrew Dickson)

文章内容可通过“创作共享”版权许可 (Creative Commons License) 使用传播