十九世紀的性別定位

凱西·休斯(Kathryn Hughes)教授透過婚姻和性、教育和權利,探究在十九世紀英國的性別觀念。

在維多利亞時代,男性和女性的角色界定比歷史上任何時期都更分明。在這之前,女子常和丈夫或兄弟一起,幫忙照料家族生意。女性住在「店舖的上層」,可以一邊照顧家務,一邊照看生意、接待客人、記賬算賬。隨著十九世紀的發展,男性開始頻繁地往返於上班地點——工廠、商號或辦公室。家務逐漸由僕人承擔,妻女姐妹則留在家裏督促僕人幹活。十九世紀三十年代起,女性穿起撐架裙——一種形如燈罩的龐然大物,若要勉強去擦爐架、掃樓梯,只會把自己絆倒。

「分離領域」

於是,維多利亞人把同一屋簷下的兩種性別戲稱為「分離領域」(separate spheres),只在早晚兩餐時相聚。

「分離領域」的觀念,源於男女「生來」有別的概念。女子體格較弱,但品德更高,所以最適合居家領域;對於成天在公共領域工作、道德受其荼毒的丈夫,女性要負責淨化他的心靈。不僅如此,她們也要教導下一代堅守同樣的生活方式。女性在家裏如此巨大的影響力卻成了反對賦予女性投票權的論據。

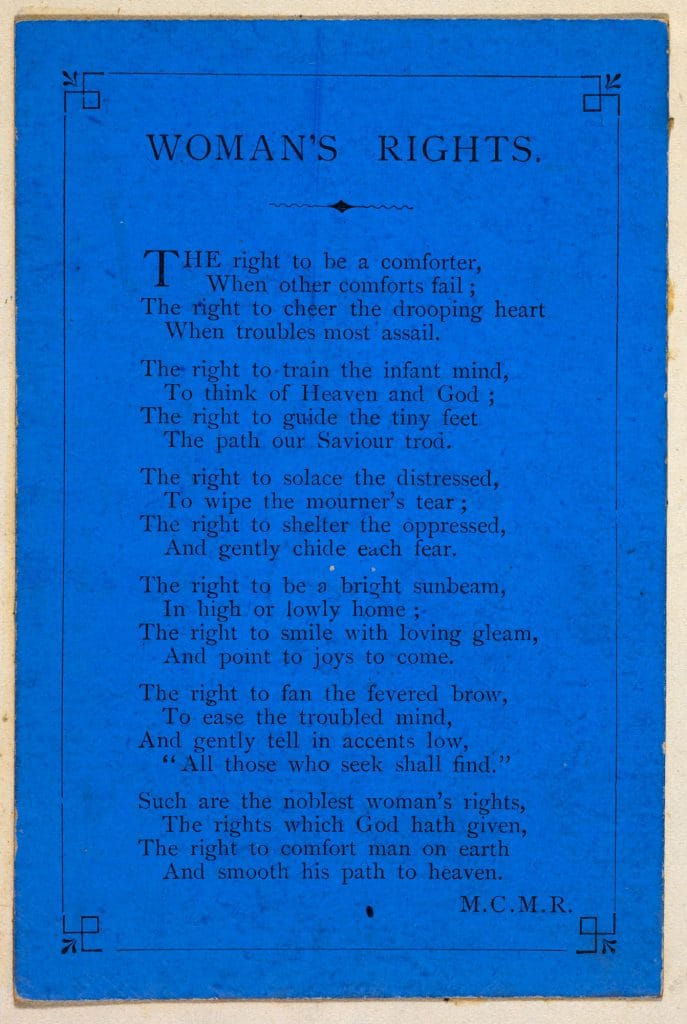

《女權》:印在短期印刷卡品上的短詩,表達了傳統的女性觀念,其角色是局限於居家領域裏,且同時由她和男性之間的關係(如丈夫、父親、兒子)來界定的。

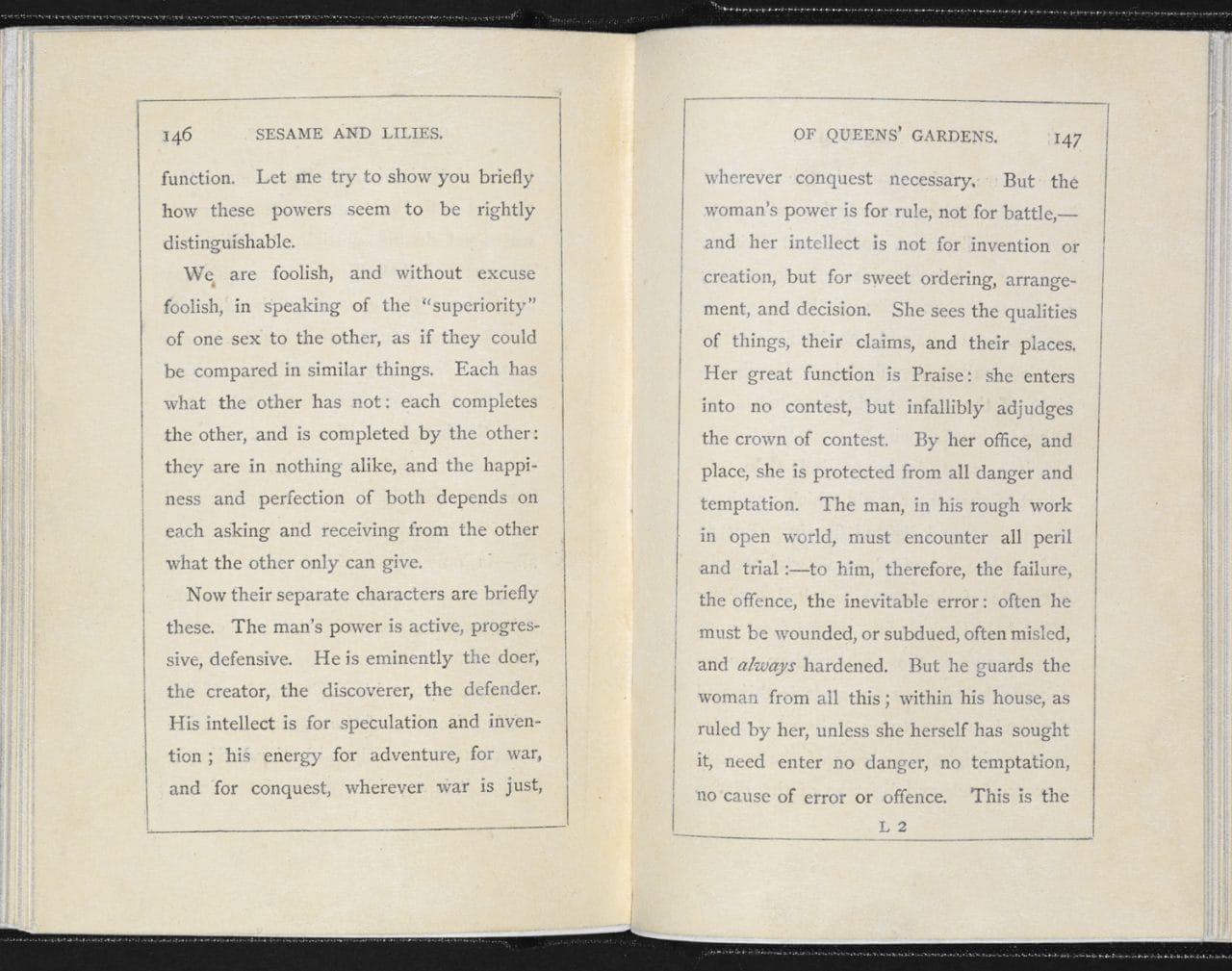

約翰·拉斯金的《女皇花園》(Of Queen’s Gardens, 1865)演講,作為一個重要實例,展現了維多利亞時代女性在公共領域的被動地位和男性的積極角色的鮮明對比。

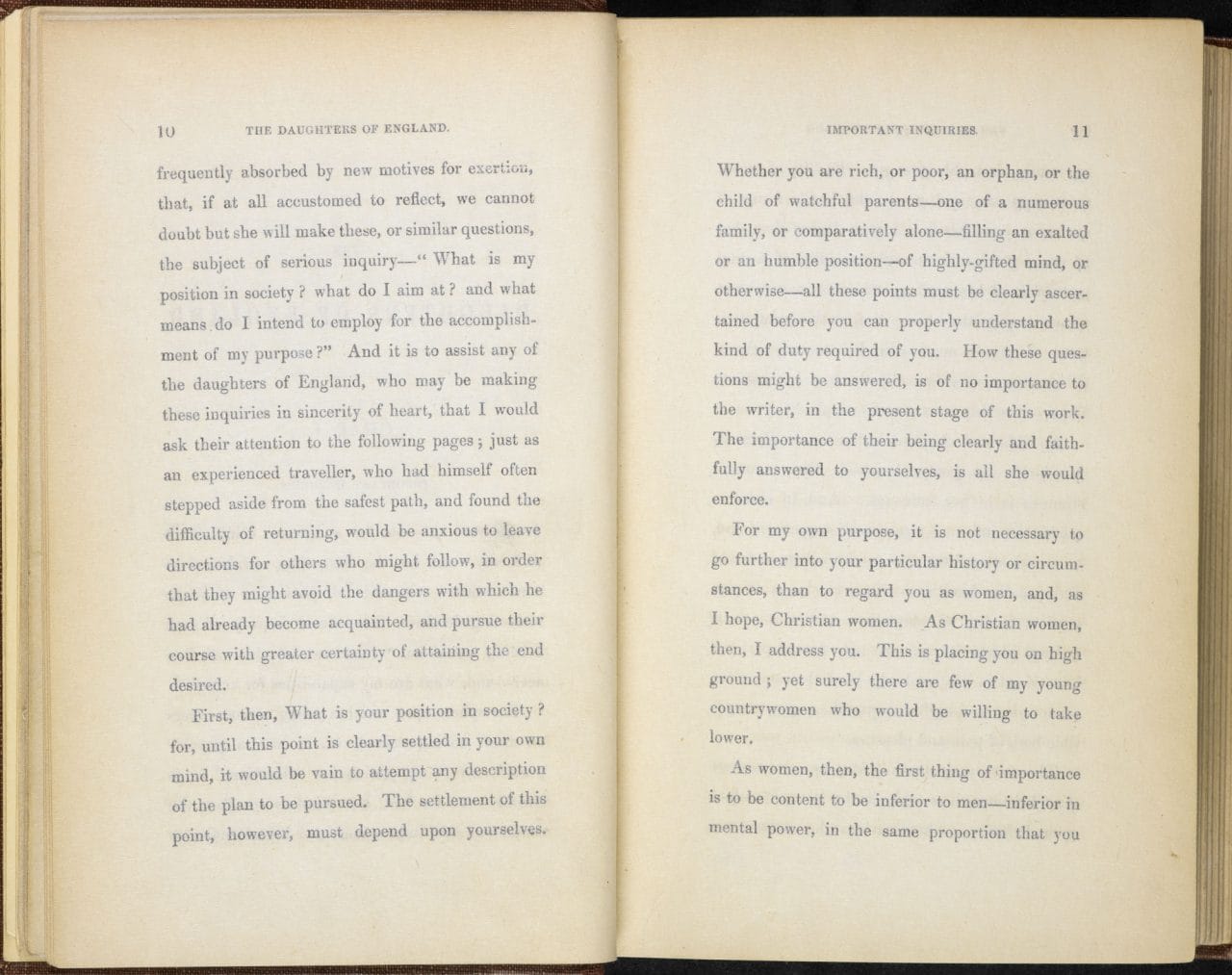

薩拉·斯蒂克尼·埃利斯(Sarah Stickney Ellis)的熱門勸解書《英格蘭之女》(The Daughters of England),聲稱女性必須「安守遜於男性的身份」,估計寫作年份為1845年。

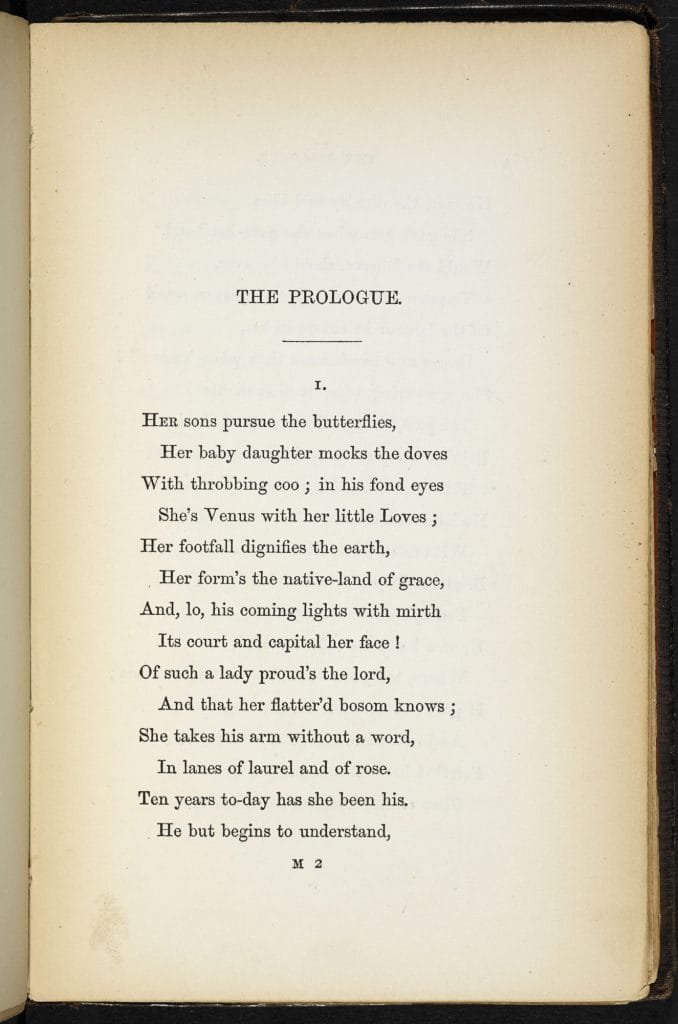

考文垂·帕特莫爾(Coventry Patmore)的《家中的天使》(The Angel in the House,1858),弘揚以家庭為中心的女性思想觀。

女性的教育

但為了成為「家中的天使」,女性確實需要一種新型的教育。來自中產階級家庭的姑娘被諄諄教導,要以「多才多藝」的才能吸引到夫君,單憑家務本事可行不通。要多才多藝,就要求學於寄宿學校,或請家庭教師。在《傲慢與偏見》裏,高傲的卡洛琳·賓利列出姑娘多才多藝的標準如下:

女人呢,唱歌跳舞、繪畫音樂,樣樣都要精通,時興的語言也要會幾種,……這還不夠,表情體態、語氣談吐,一定要有格調……

誠如賓利小姐所言,受過良好教育的女孩,要用優雅柔婉的行止,軟化博學多才的鋒芒。沒人想做「藍襪子」——意指過於熱衷知識追求的女性。在周圍的人眼裏,藍襪子欠缺女人味,想篡奪男性「與生俱來」的知識優越地位,確實惹人煩厭。有些醫生甚至發表文章宣稱,學習過多會傷害卵巢,把水靈靈的姑娘變得乾癟無生趣。該世紀後期,當牛津和劍橋大學向女子敞開大門,很多家庭都拒絕讓聰明的女兒入學,生怕書讀多了而嫁不出去。

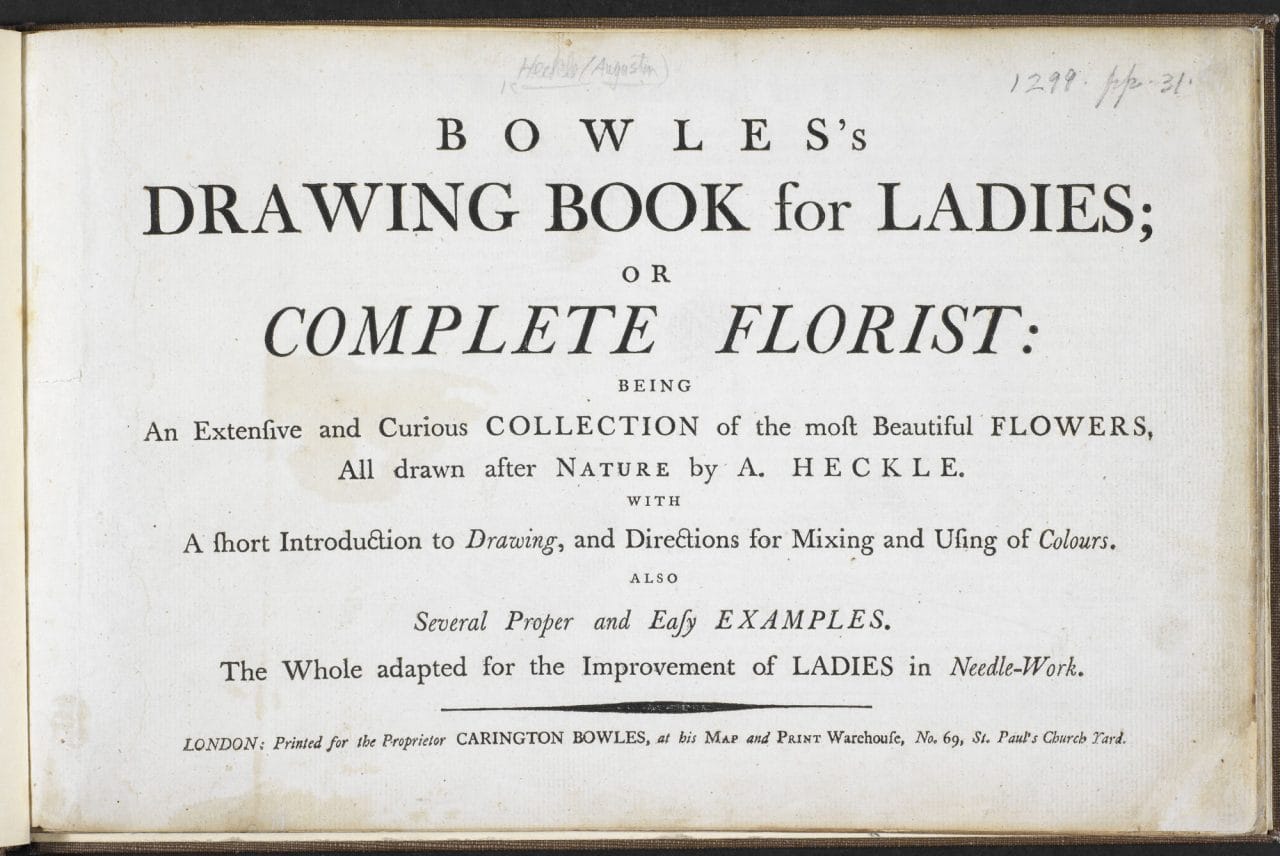

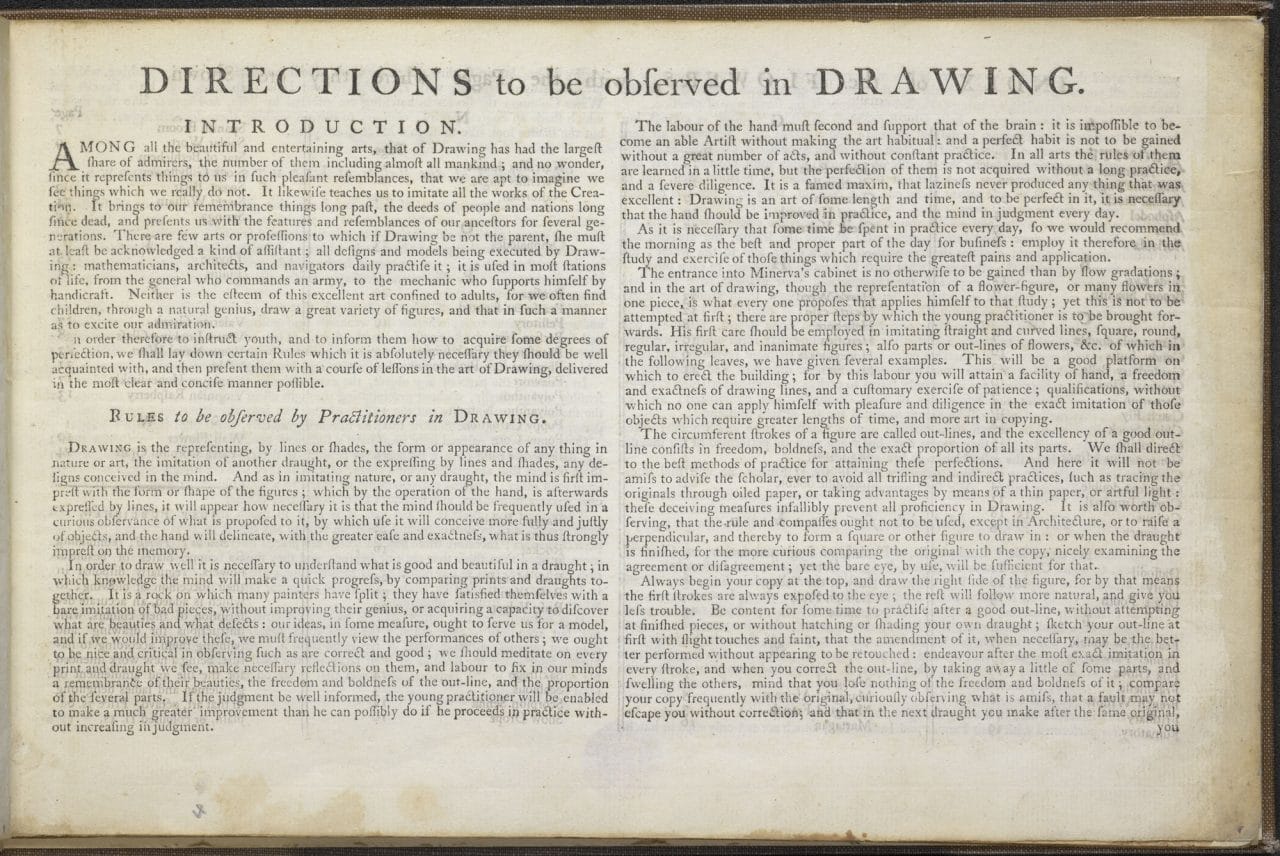

鮑爾斯的《女子繪畫書》(Drawing Book for Ladies)是一本花卉繪畫和刺繡教材。在十八和十九世紀,繪畫和刺繡是傳統女性教育的組成部分。十八世紀晚期至十九世紀,素描與繪畫、音樂、跳舞、以及精通外語(如法語和意大利語)都是當時年輕女性的重要才藝。人們將女性劃分為某個階級的附屬品,這些才藝也常被視作評斷一位年輕女性是否嫁的出去的標準。

婚姻與性

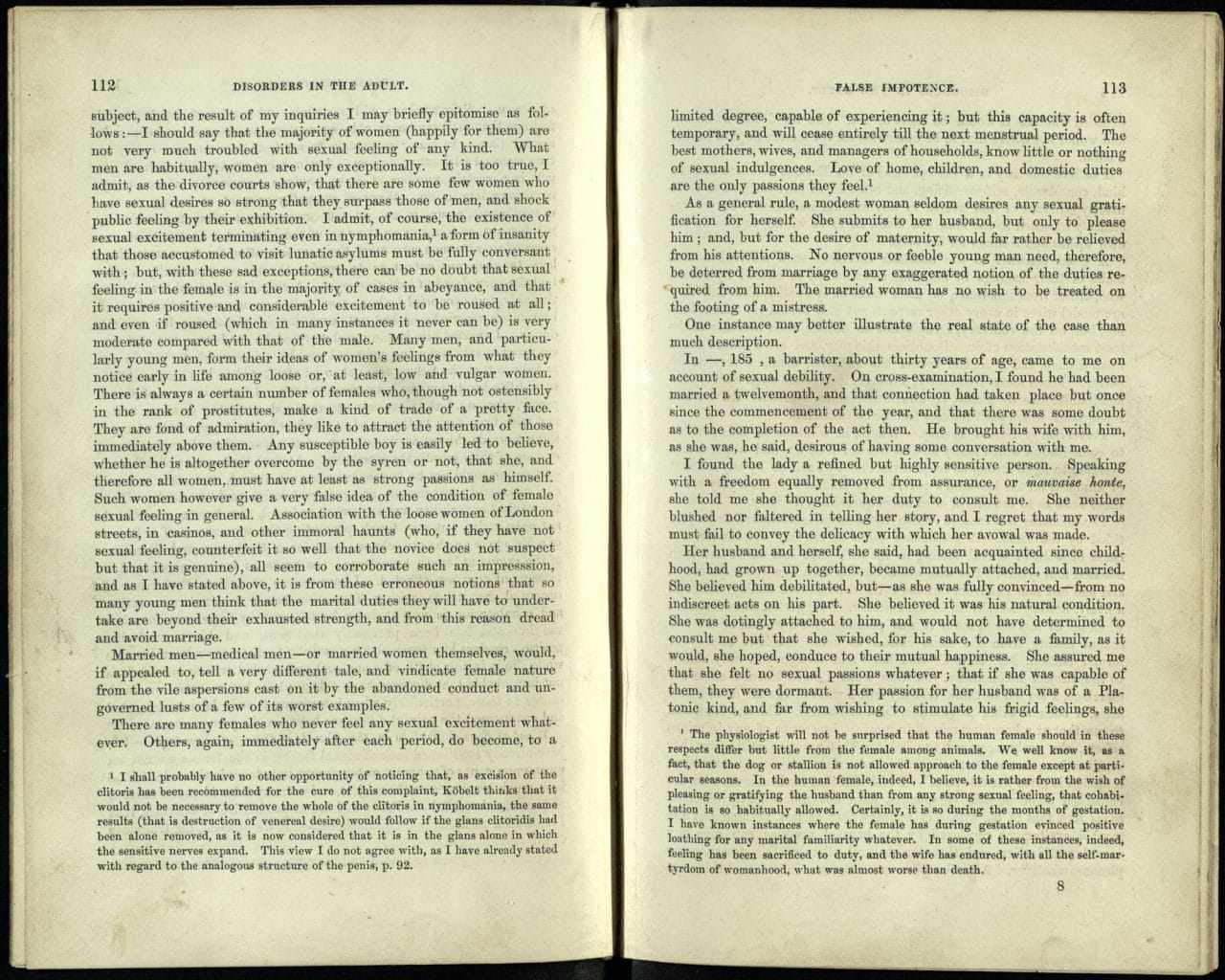

同時,姑娘還不能把尋求郎君的意圖表現得太明顯。對男人太「直接」會顯得性趣過重,讓人不放心。女性對婚姻的追求,應來自成為母親的渴望,而非性和感情的渴求。有個叫威廉·阿克頓(William Acton)的醫生說過一句名言:「大部份的女人對一切類型的性感受都沒有太多感覺,也不會因此煩惱,何其有幸」。

女性通常在20到25歲結婚。新郎以大五歲為宜。這不僅能強化男女之間的「天然」秩序,也有經濟上的合理性。為了得到未來岳父的首肯,年輕男子要展示出足以供養妻子和未來孩子的收入能力。為了達到結婚的標準,有些倒霉眷侶只得在訂婚後一拖再拖。

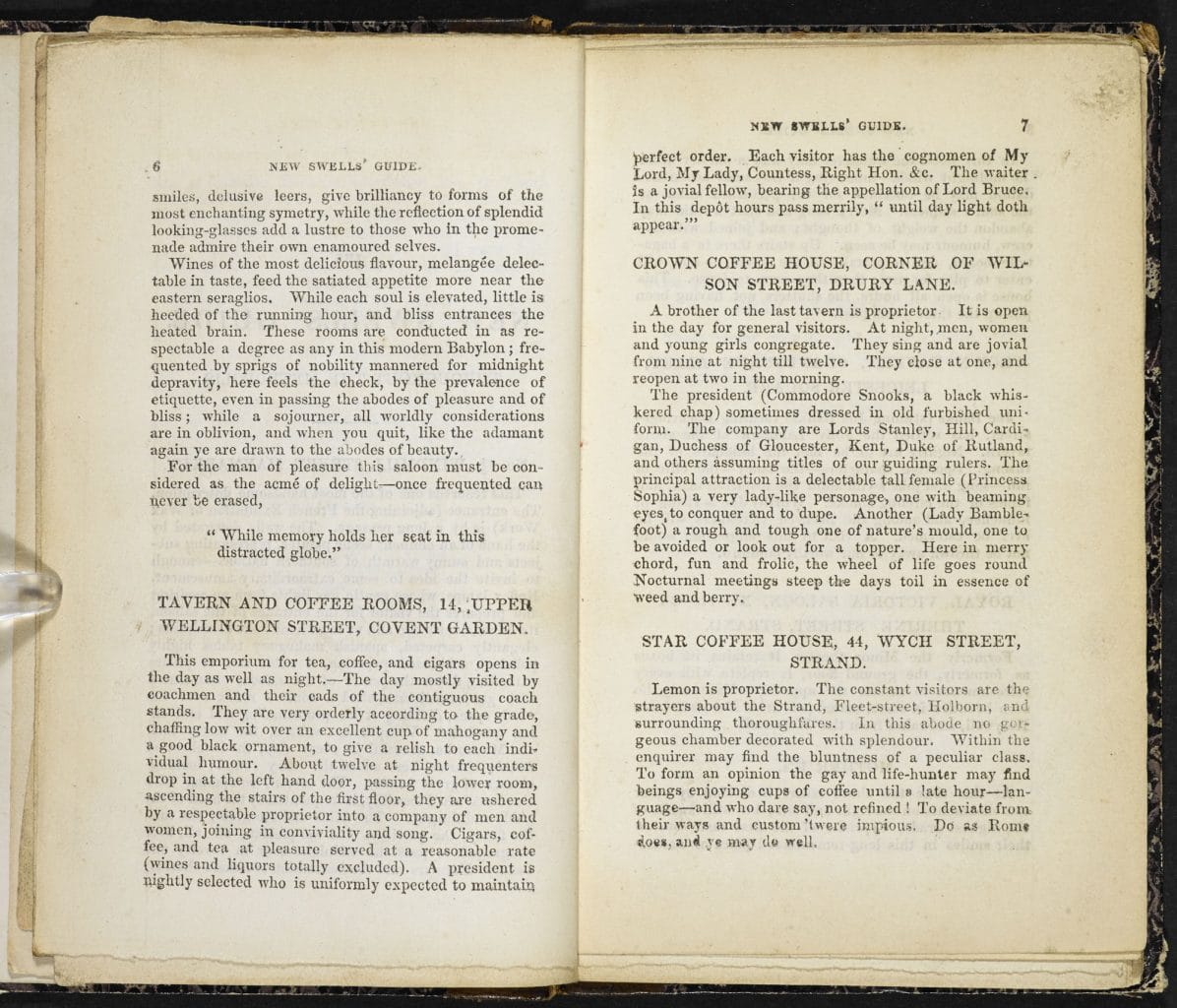

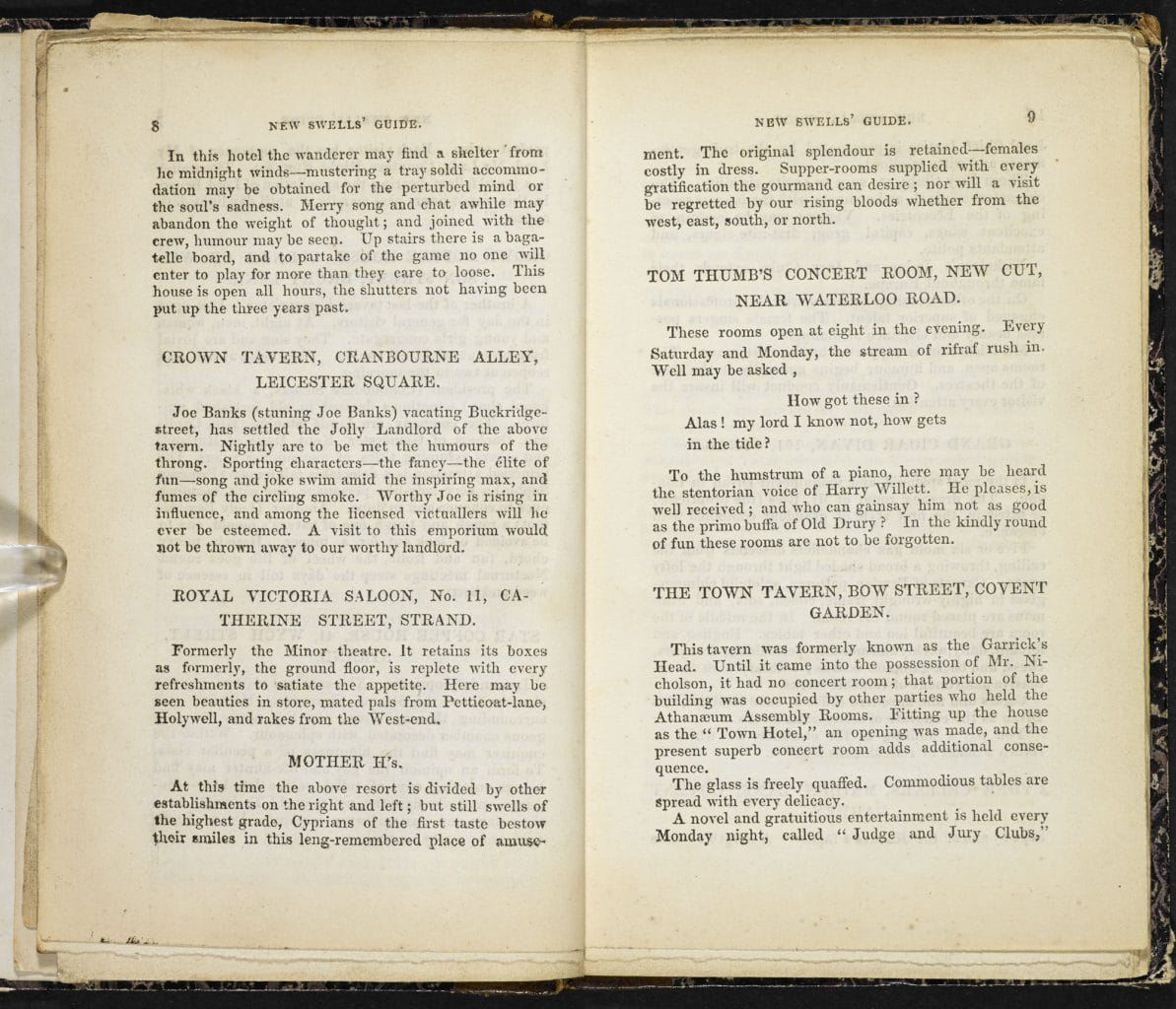

特別虔誠的男青年也許能在婚前保持童貞。但很多可敬的男子還是跑去尋花問柳。所有大城市都有紅燈區,買個春宵很是容易。外地人也可以參閱書冊,類似羅傑·福你滿(Roger Funnyman)的《斯威爾都市夜生活指南》(The Swell’s Night Guide through the Metropolis)。遺憾的是梅毒和其他性傳染病肆虐,被很多男子沒良心地傳給了家中太太。至於讓梅毒茁壯繁茂成三期的倒霉鬼,一般會死在40多歲的時候,死得痛苦、死得漫長就是他們的歸宿。

《新版斯威爾夜生活指南》,介紹找女伶和妓女的門道,估計寫作年份為1840年。

《新版斯威爾夜生活指南》,介紹找女伶和妓女的門道,估計寫作年份為1840年。

《新版斯威爾夜生活指南》,介紹找女伶和妓女的門道,估計寫作年份為1840年。

「大部份的女人對一切類型的性感受都沒有太多感覺,也不會因此煩惱,何其有幸」。出自威廉·阿克頓的醫學著述《生殖器官的功能和疾病》(The Functions and Disorders of the Reproductive Organs,1857)。

女人卻別無選擇,必須婚前守貞,不管年輕與否。如果沒有已婚女性在場伴護,甚至跟男人說話都不行。高等教育或專業工作也對女性緊閉大門。這些感情上的沮喪之感,自然會引發各種地下抗爭。弗洛朗絲·南丁格爾(Florence Nightingale)一心行善世間,卻有陪伴母親和姐姐、幫忙監管僕人的要求在身。她年少時就受歇斯底里症之苦,和家人一起吃飯對她來說是一種煎熬。伊麗莎白·巴雷特(Elizabeth Barrett)則稱病不出,匿身在父親家頂樓的房間裏寫詩。1847年,夏綠蒂·勃朗特借筆下女主角簡·愛之口,對女性受到的種種限制發出強烈的控訴:

一般都認為女人應當平平靜靜,但女人跟男人一樣有感覺。她們需要發揮自己的才能,而且也像兄弟們一樣需要有用武之地。她們對嚴厲的束縛、絕對的停滯,都跟男人一樣感到痛苦。比她們更享有特權的同類們,只有心胸狹窄者才會說,女人們應當只做做布丁,織織長襪,彈彈鋼琴,繡繡布包。(第十二章)[1]

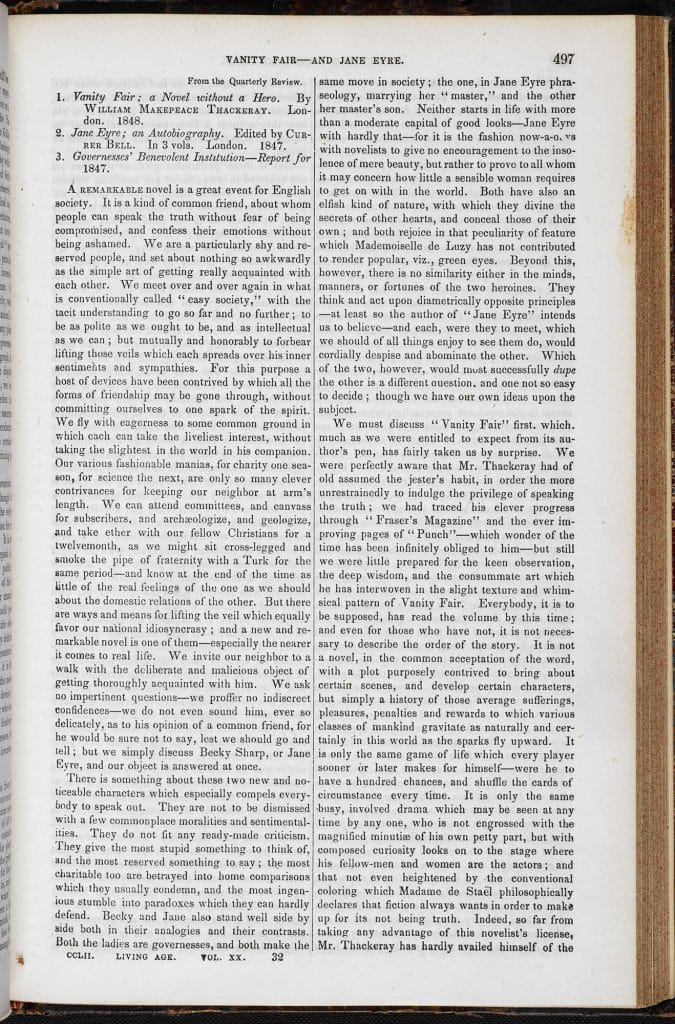

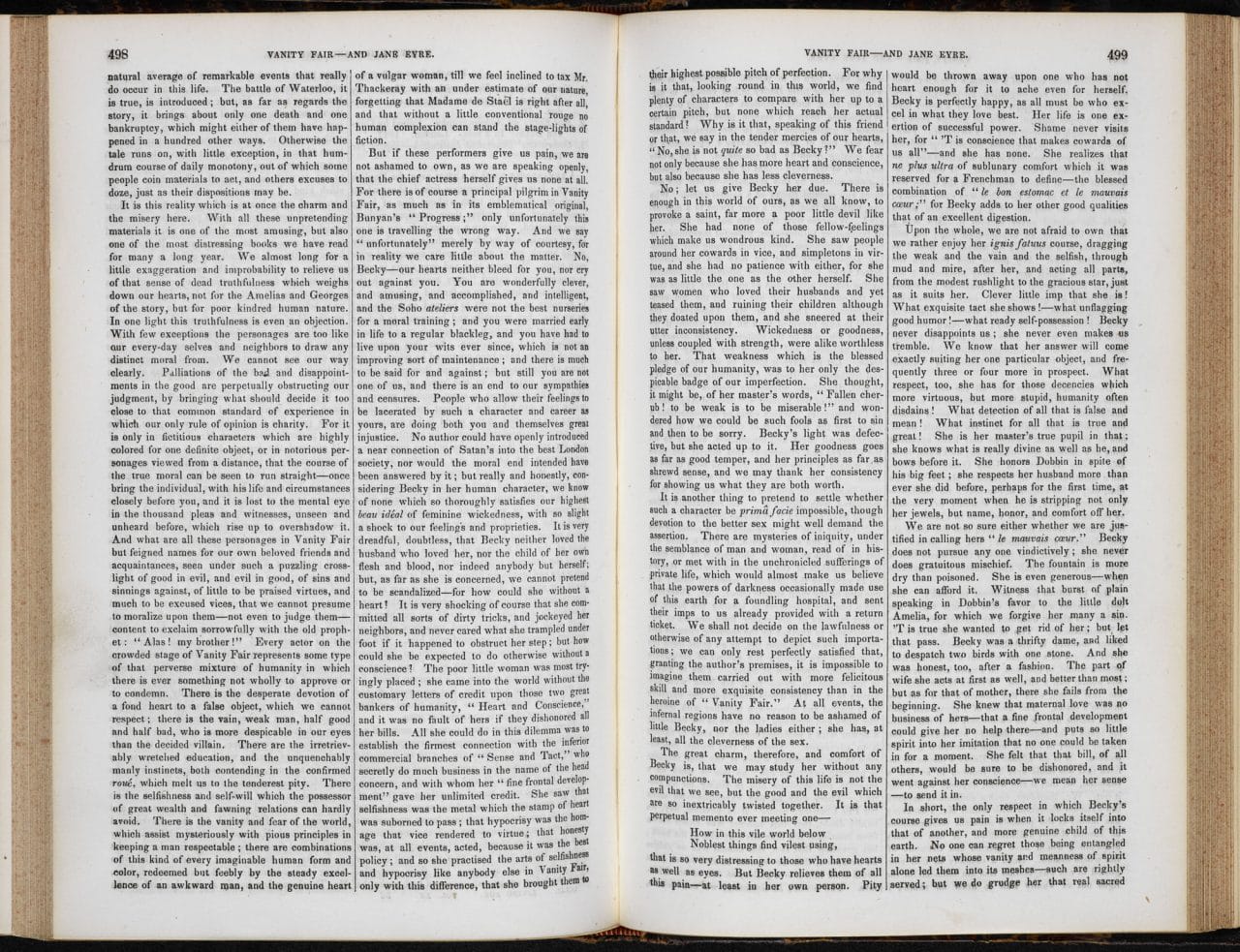

這段極具震撼力的獨白驚惶到一批保守評論家,例如伊斯特萊克夫人(伊麗莎白),在一篇相當刻薄的評論中,她把《簡·愛》類比為憲章運動——一場爭取普選權的勞工運動。

在這篇還提到威廉·薩克雷(William Thackeray)的《浮華世界》(Vanity Fair)的評論中,伊斯特萊克夫人對簡·愛和貝姬·夏普——兩人都嫁入僱主的家——的性追求表現出強烈的厭惡之情。這個家庭女教師的形象有如平地驚雷,尤其在文學領域,因為她點破一個事實:維多利亞女性並不像阿克頓所說,個個都毫無性致。

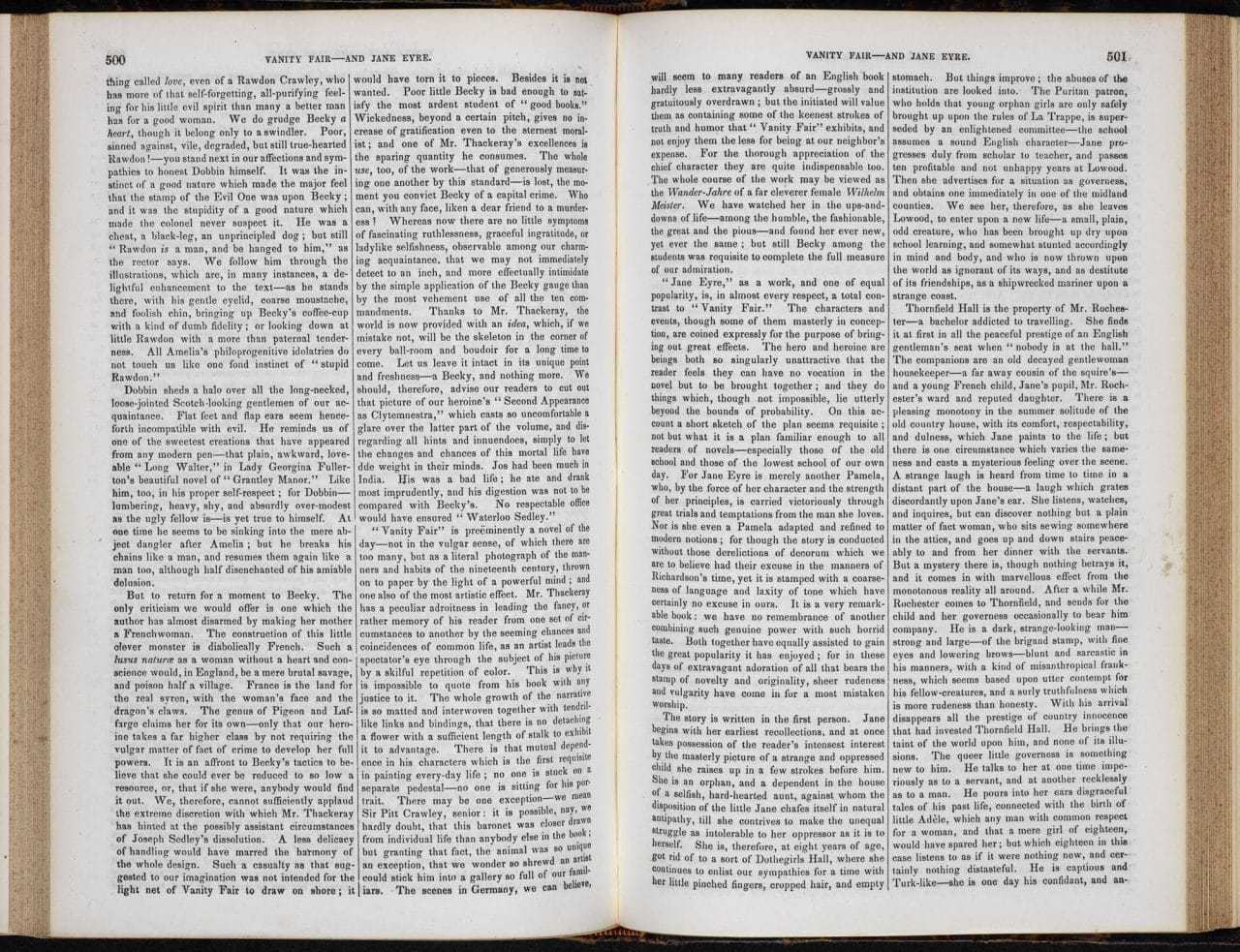

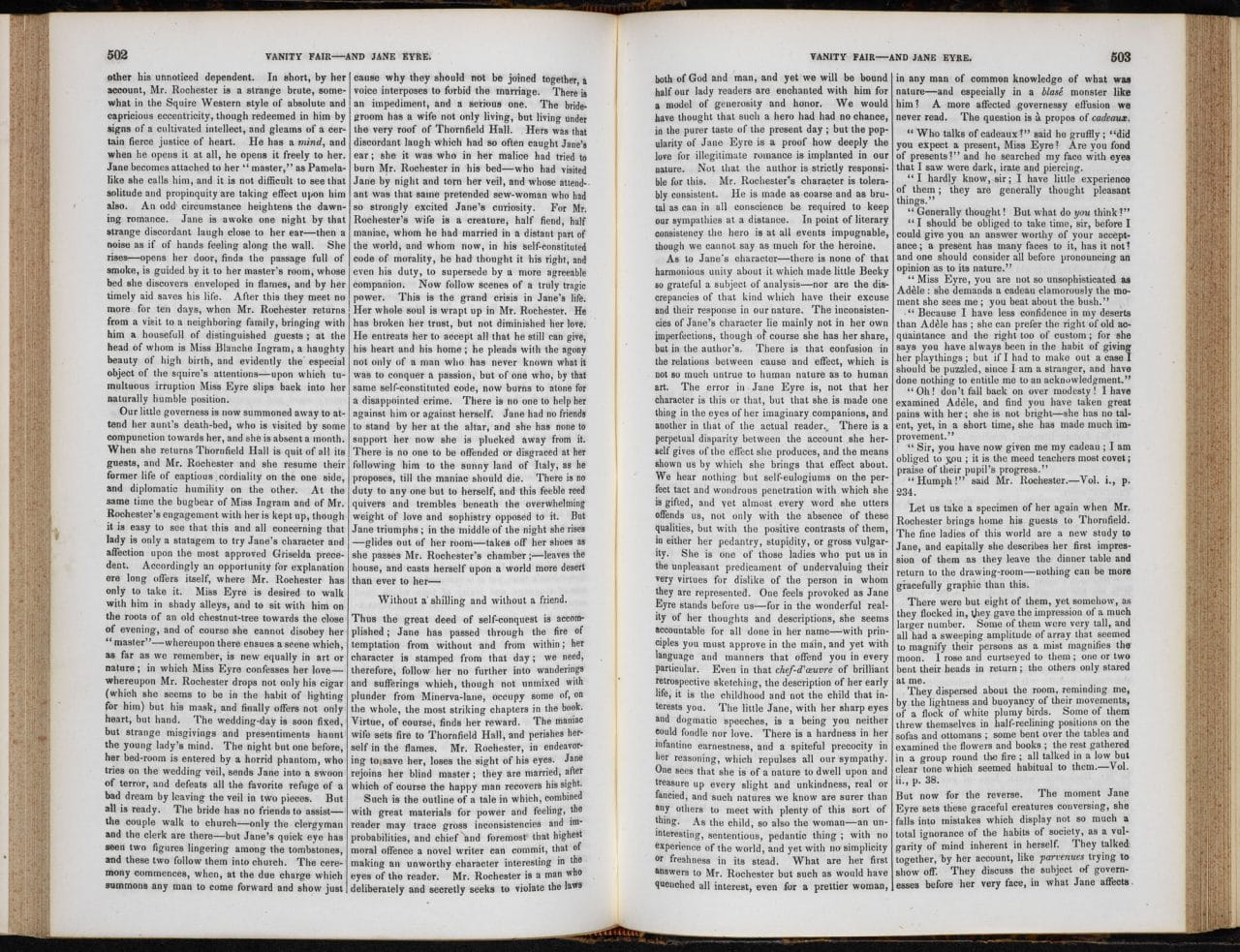

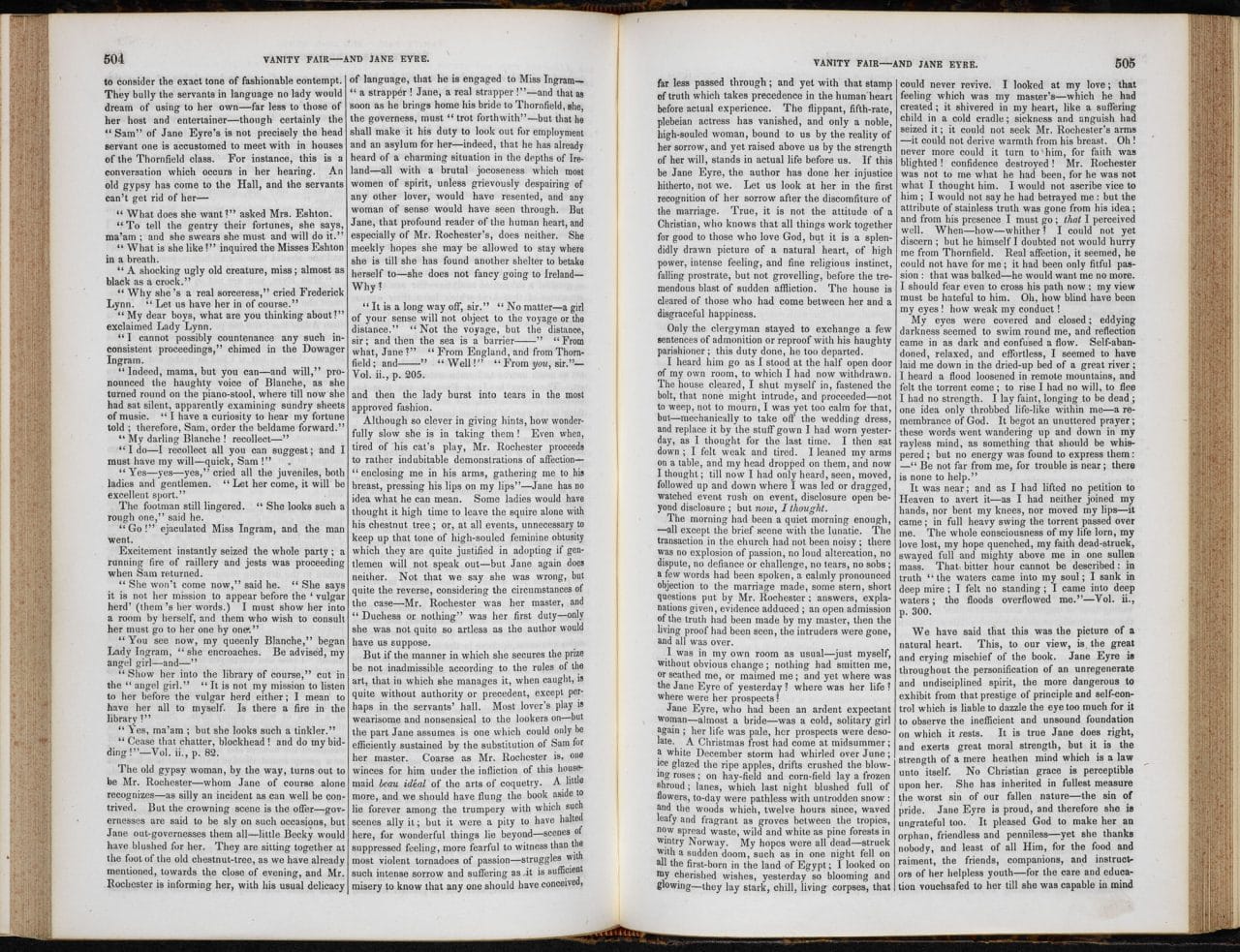

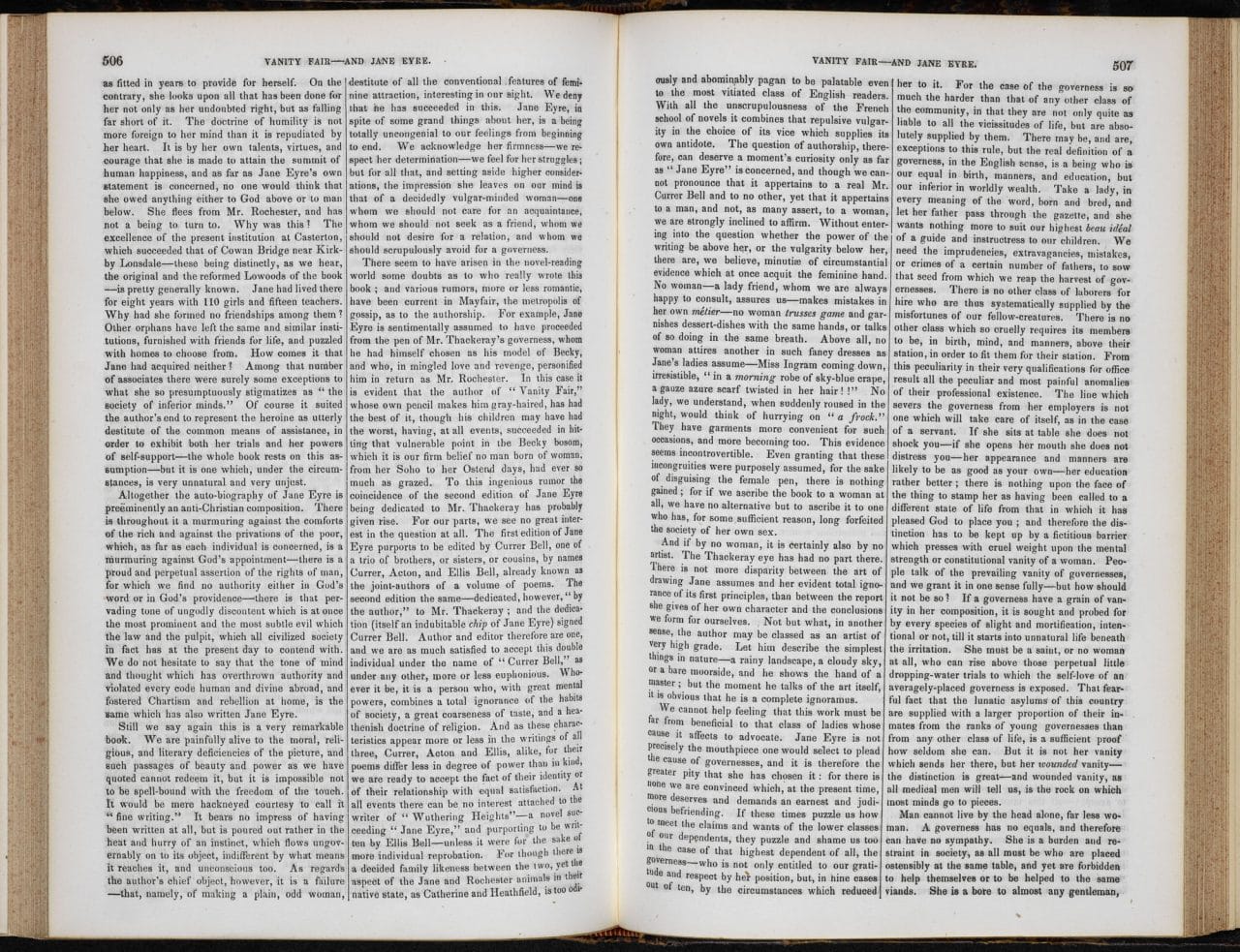

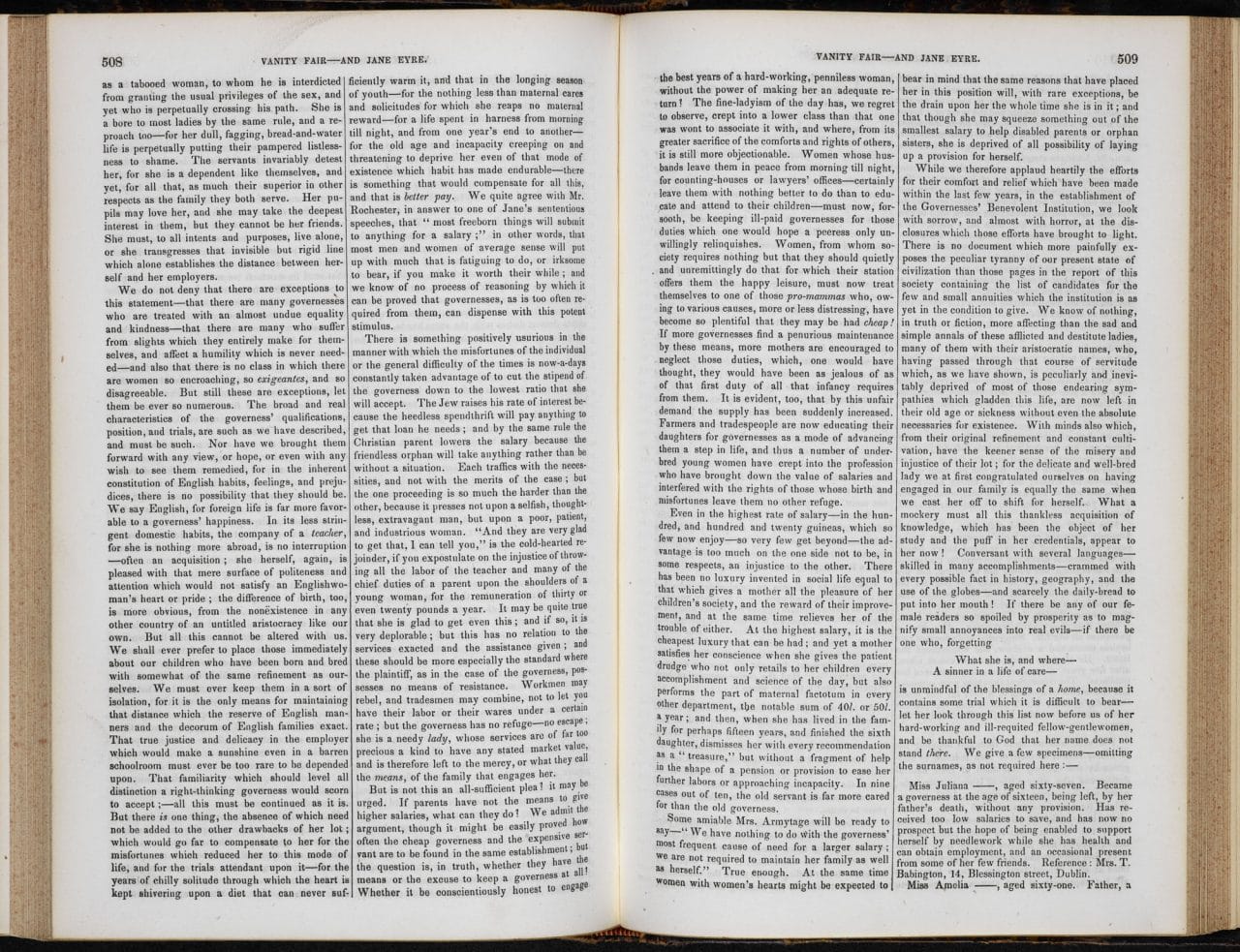

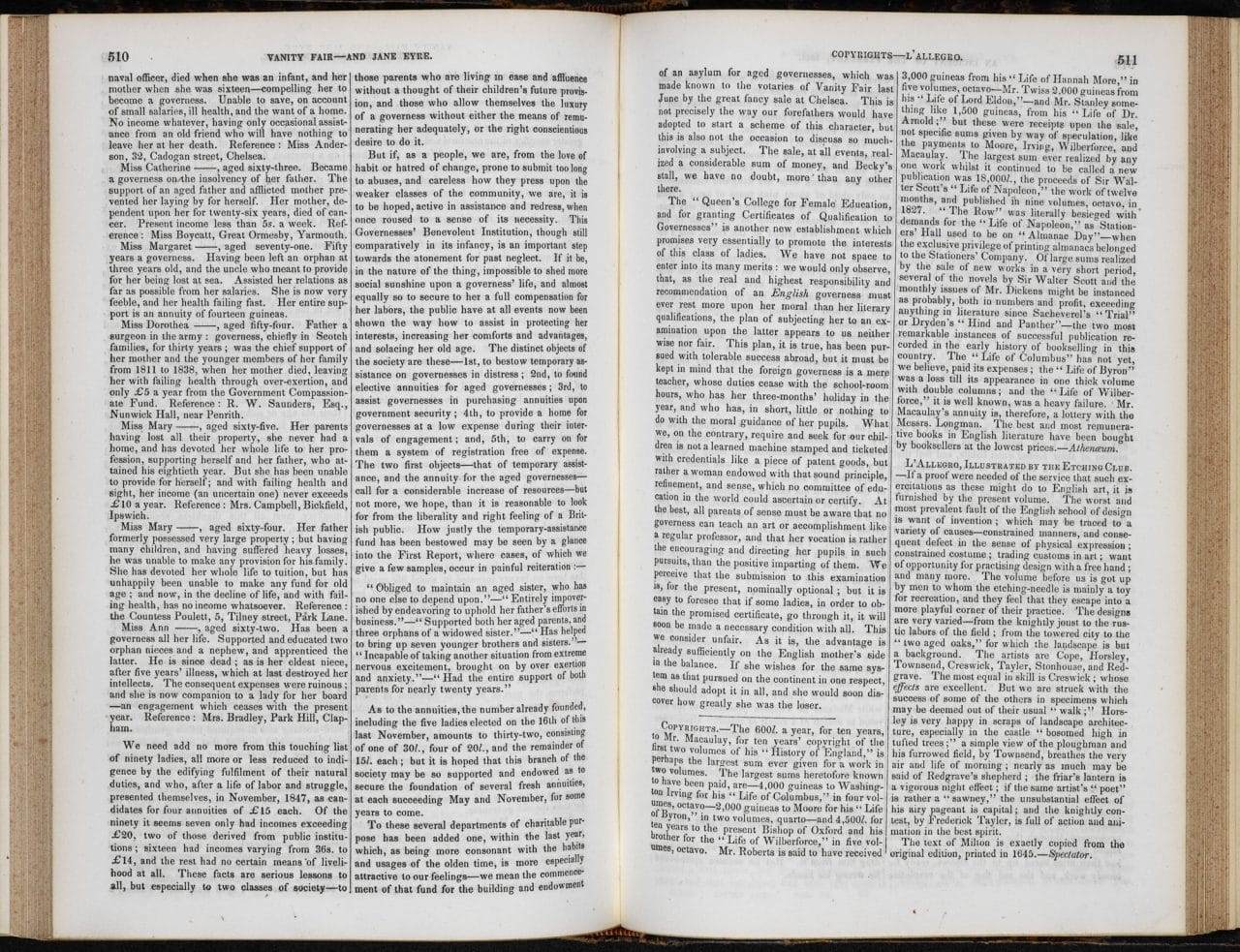

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

「伊斯特萊克夫人」,真名為伊麗莎白·里格比,在其評論中嚴厲批評《簡·愛》傷風敗俗,此版本收錄於《利特爾的生活時代》(Littell’s Living Age,1849)。

嫖妓

嫖妓是中產階級富裕家庭暗處揮之不去的陰霾。男性通過這種途徑滿足慾望,不僅在婚前,婚後也不時發生。妓女和夫人不是同一群體,倒和她們所睡的男人一樣,屬於經濟市場中的工作者,以服務換酬勞。阿克頓等醫生為賣淫所帶來的「問題」操碎了心,尤其擔心在男性中傳播性病。為此,在1860年訂立的《傳染病法》(Contagious Diseases Act)允許在某些城鎮對有性工作嫌疑的女性強制體檢。如果查出有恙,就把病人安置在「性病醫院」,不治好就不准出去。為了廢止該法案,約瑟芬·巴特勒(Josephine Butler)積極奔走號召,主張嫖客和妓女在賣淫「問題”」上應承擔同等的責任。

很多慈善機構因而建立,幫助妓女再獲新生。查爾斯·狄更斯還和慈善家安杰拉·伯德特—科茨(Angela Burdett-Coutts)聯手創辦「抹大拉之家」(Magdalen House),安排姑娘去澳大利亞重新做人。雖然各方諸多努力,只要還有快30依然窮得結不起婚的單身漢、還有為供養孩子走投無路的勞動婦女,賣淫業就依然能興盛不衰。

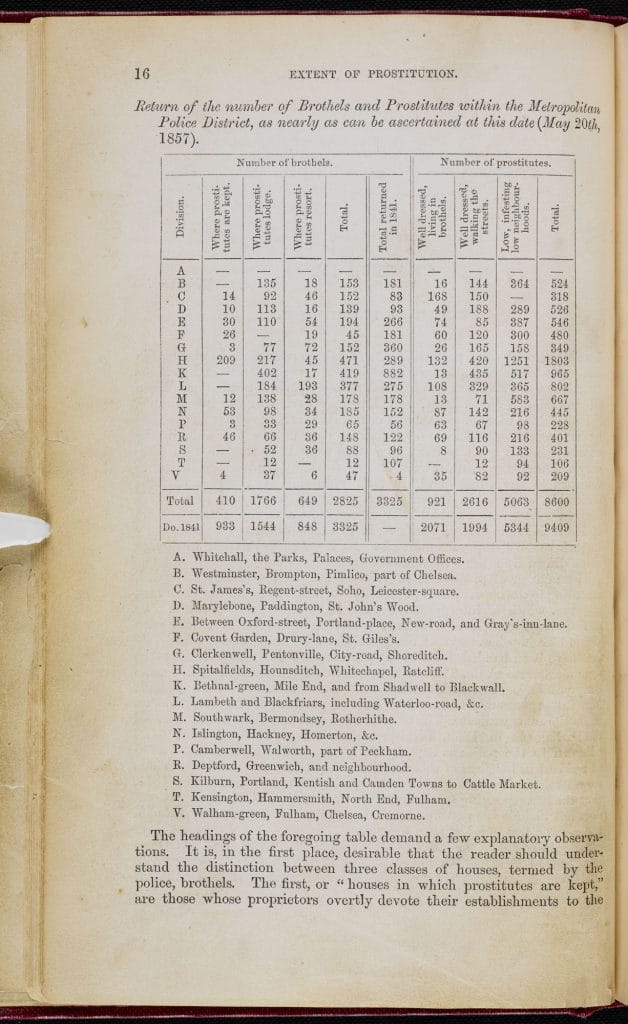

此表含威廉·阿克頓估計的倫敦妓院和妓女數量,1857年5月。

撰稿人: 凱西·休斯(Kathryn Hughes)

凱西·休斯是東英吉利亞大學生活寫作專業的教授和負責人。她的第一本書《維多利亞時期的女教師》(The Victorian Governess)是在她的博士論文《維多利亞歷史》的研究基礎上創作的。凱西還編著過《喬治·艾略特:一個家庭的歷史》(George Eliot: A Family History),她的新聞報導和歷史寫作獲得了許多國家級大獎。她是《希望》雜誌的內容編輯,同時也是為《衛報》和BBC廣播供稿的評論家。

相关文章