《窗外有藍天》:階級、世俗常規和對清醒的追求

E·M·福斯特的小說《窗外有藍天》從1902年便開始籌備,歷經數年、幾經易稿才終於完成。史蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)描述了福斯特在小說創作過程中,對於如何設計情節及採用何種寫作風格才能更好地展現有關打破常規、追求真愛式遭遇的困難。

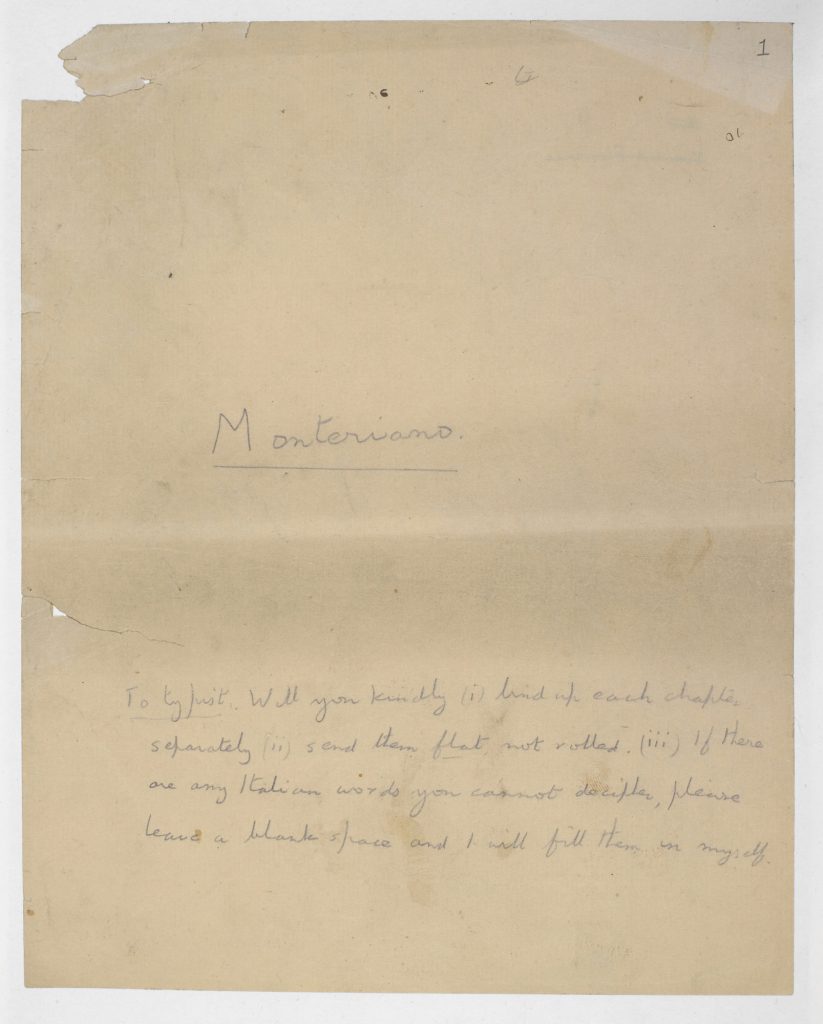

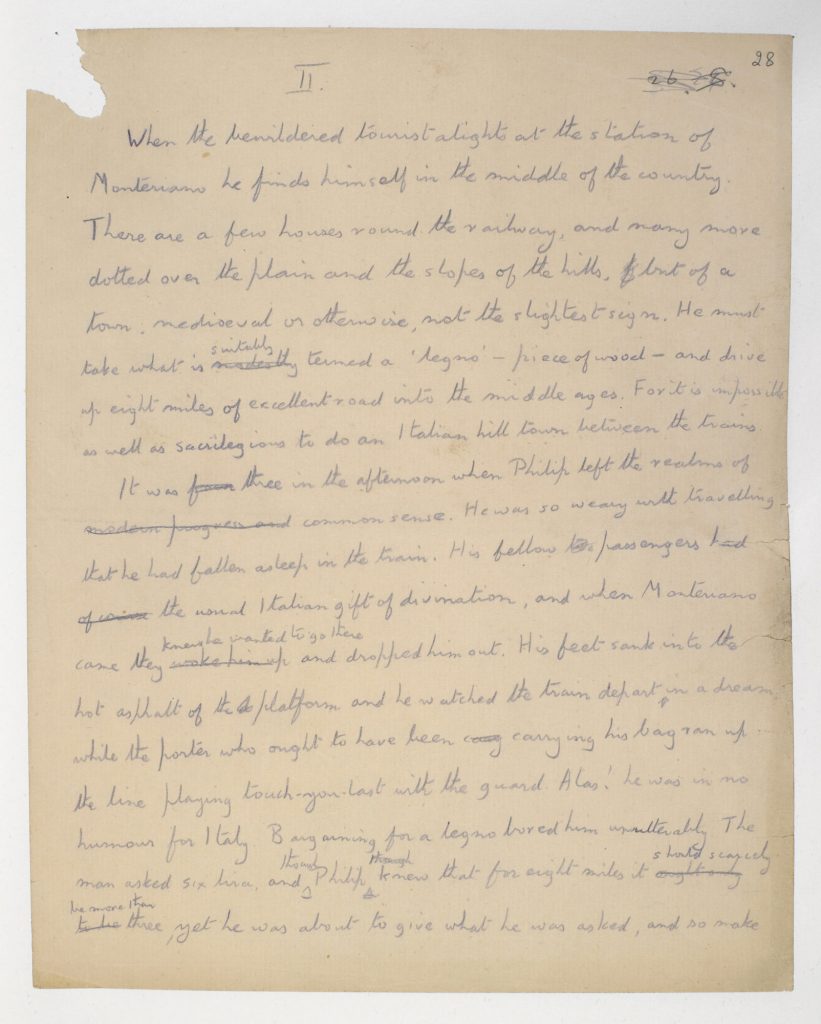

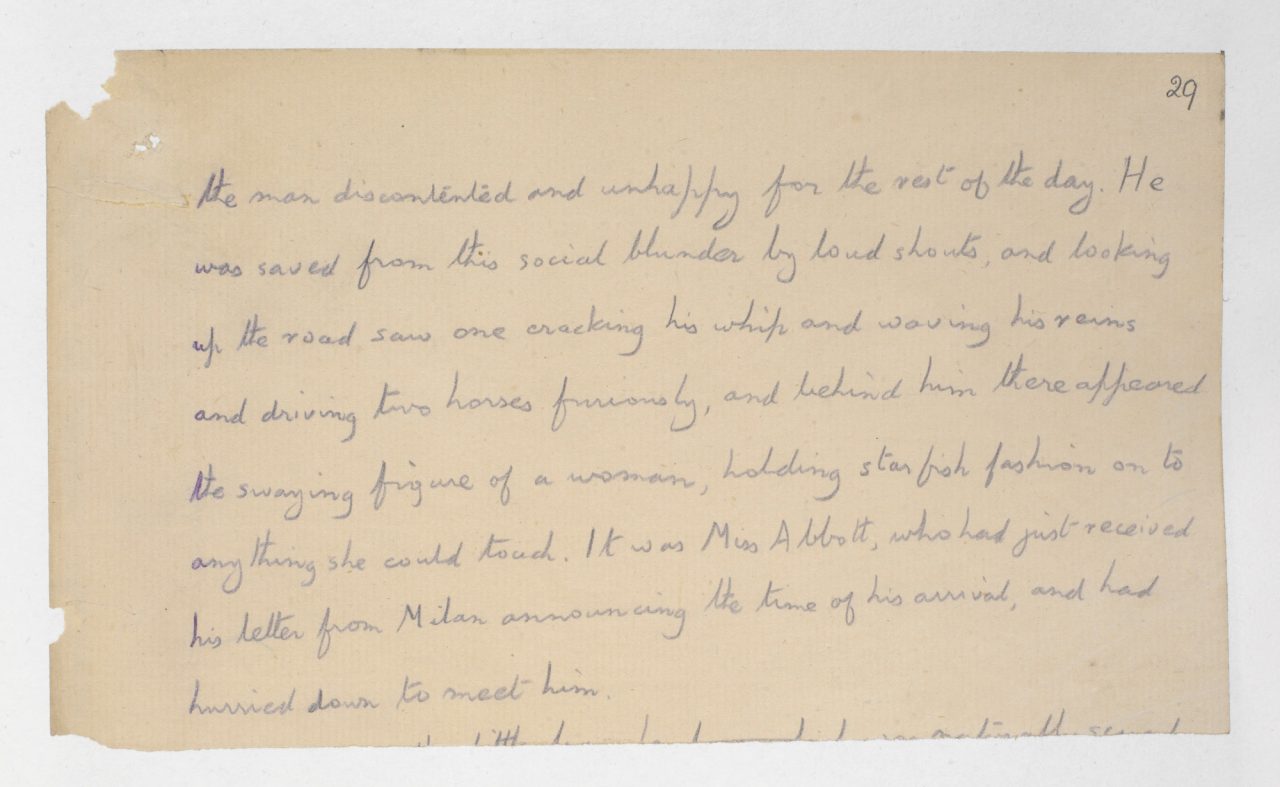

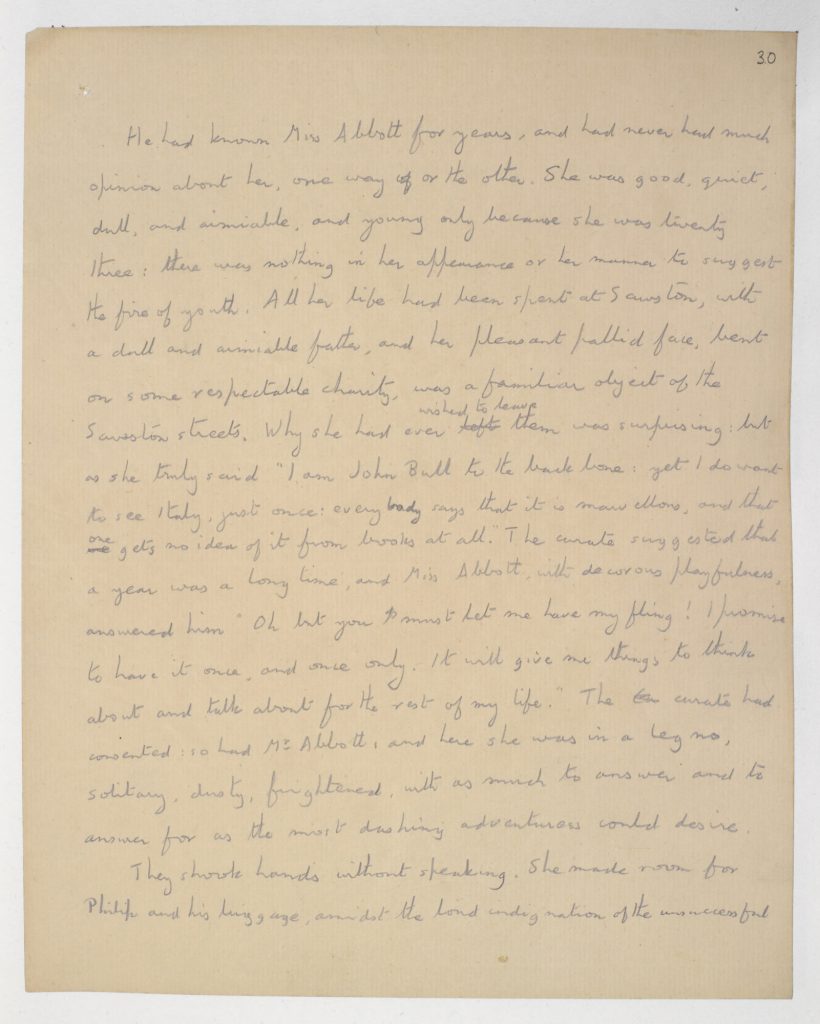

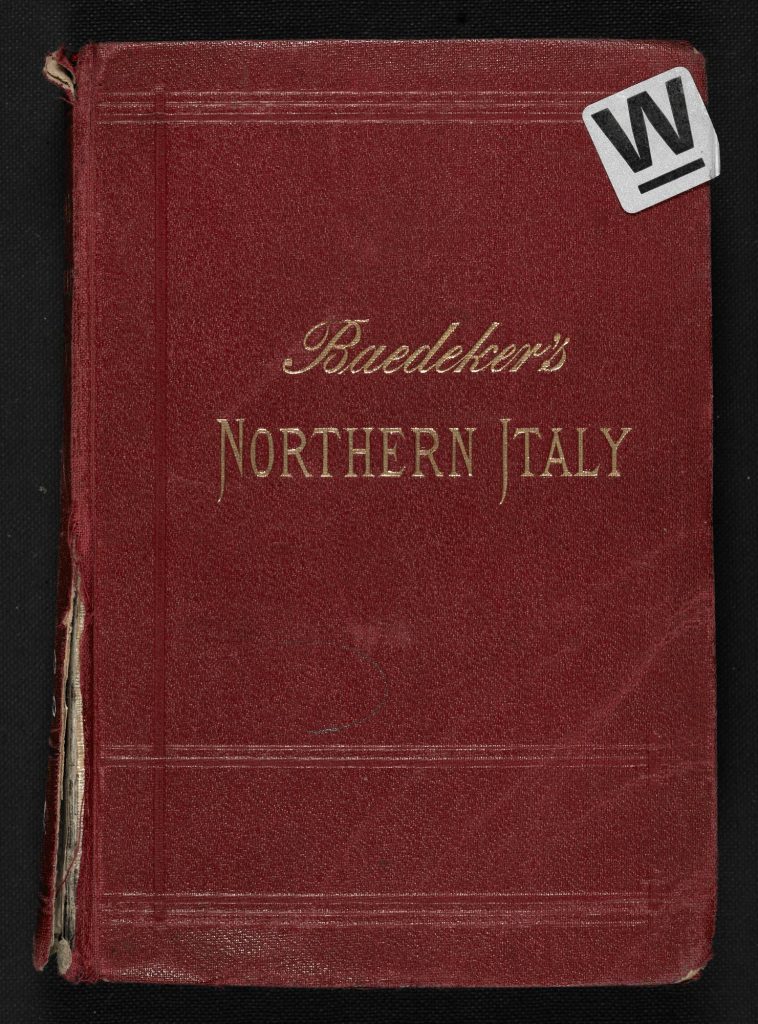

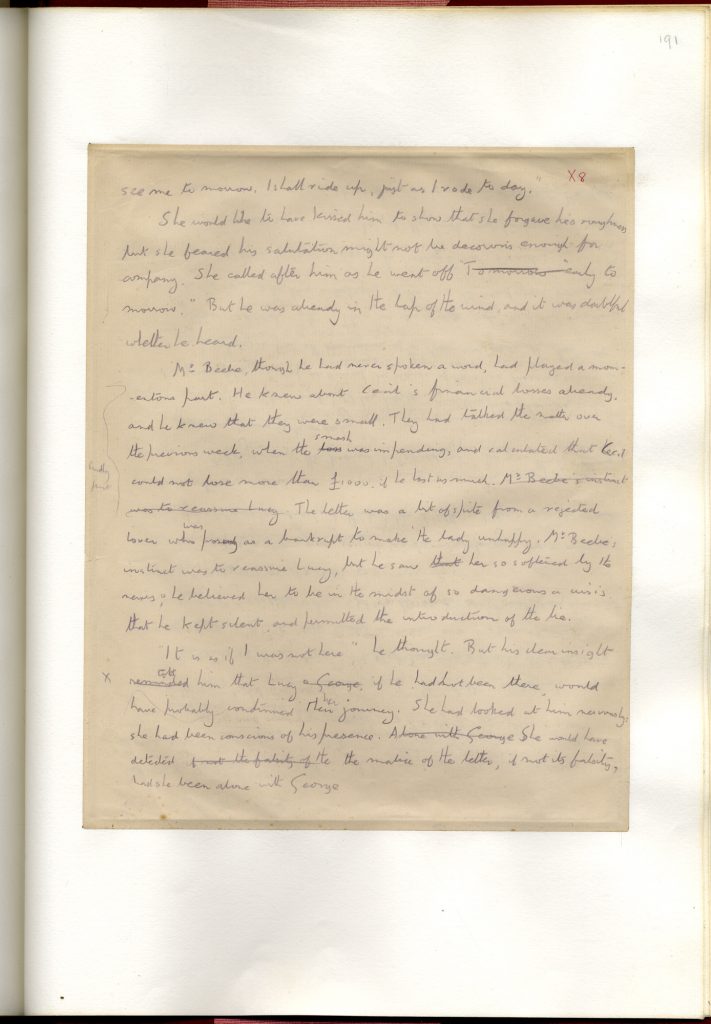

1901至1902年冬天,E·M·福斯特在意大利住了10个月,并在那里设计了一部以佛羅倫斯为背景的小说。小说的主要角色是露西·贝林格、她的表姐巴特利特小姐、拉维什小姐和艾伦家的小姐们。除此之外,他还在其中留下了一个神秘的首字母缩写 “H.O.M.”。 福斯特笔耕不辍地创作这个版本的故事,把它称为“旧露西”草稿,可在1903年12月时却突然开始重新撰写“新露西小说”。一年后,他又将“新露西”搁置一旁,集中精力完成了另外两部小说的创作,即他人生的头两部作品:《天使裹足之處》(1905)和《最長的旅程》(1907)。经过一系列令人不解的改写和重写,《窗外有藍天》终于在1908年问世,当时福斯特29岁;书籍的扉页上写着“献给H.O.M.”。

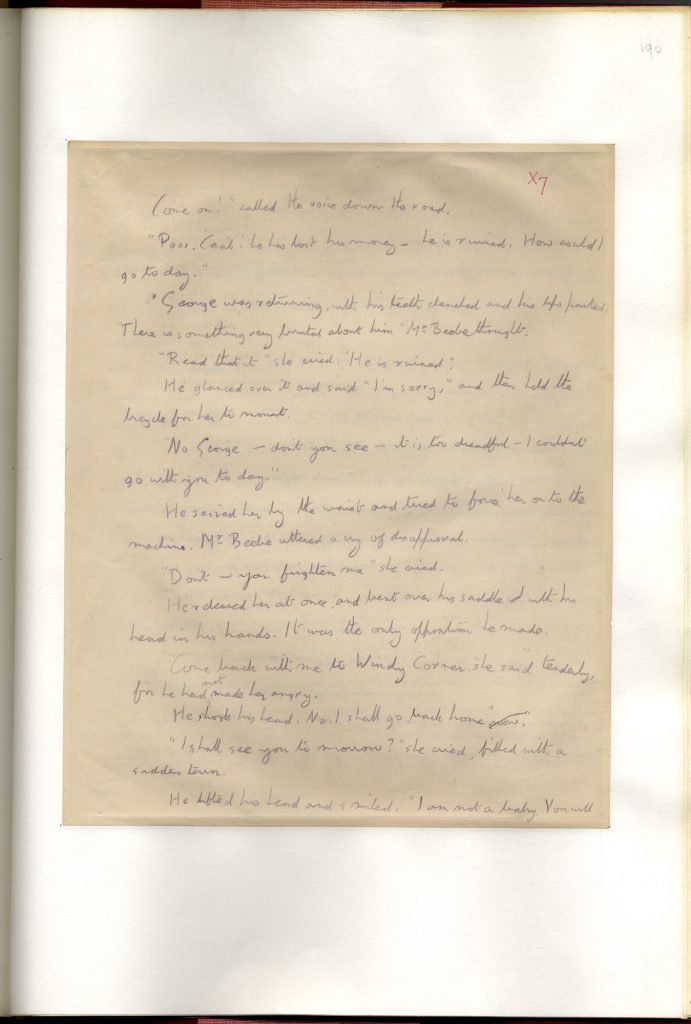

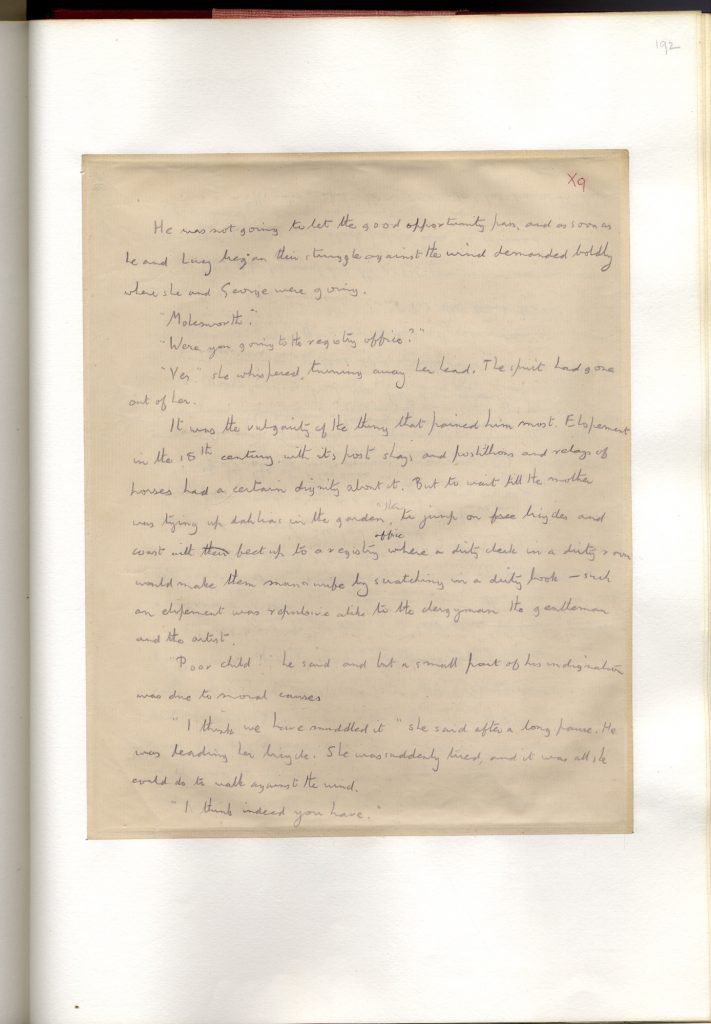

漫長的醞釀過程表明此書的創作過程遠非順利。福斯特的原始創作筆記現收藏於英國劍橋大學國王學院,那是他自1897年起的四年間學習和生活的地方。福斯特在國王學院最親密的朋友之一是另一名本科生:休·歐文·梅雷迪思(H.O.M.)。福斯特被梅雷迪思深深吸引,這使得一些評論家對他的性取向、多年來對本心的壓抑以及對小說創作可能的影響進行了探討。 [1] 同性戀在當時仍屬違法行為:據史料記載,奧斯卡·王爾德就因此以“嚴重猥褻”罪於距今不遠的1895年遭到監禁。梅雷迪思是小說角色“喬治·愛默生”的原型——即《窗外有藍天》中那位勇於打破常規、反抗舊俗的主人公。不過,該角色的設定是一位異性戀者。

福斯特對社會主義哲學家愛德華·卡彭特(Edward Carpenter,1844-1929)所倡導的烏托邦價值觀十分著迷,後者對於人的平等和對性的寬容有著激進的看法。 [2] 儘管福斯特在小說中提倡有關性開放的進步理想,但他與現實生活卻始終格格不入。因此,那些敢於對看似彬彬有禮實則墨守成規的社會習俗提出挑戰的人——即小說中的“外來者”形象,則成為了他作品中反復出現的主題。

行為準則

在《窗外有藍天》一書開頭,主人公露西·霍尼徹奇天真爛漫,即將邁入成年生活。福斯特通過小說情節一方面描寫著露西為進入更廣闊的世界而做出的積極準備,另一方面又對她的性覺醒和對日益增長的堅持自我獨立性的需求細緻描摹、娓娓道來。露西和監護人巴特利特小姐前往佛羅倫薩旅行時遇到了埃默森父子:這對父子的行為舉止似乎超出了她們所知的關於“體面”的定義。露西回到英國後與塞西爾·維斯訂了婚,但這個傲慢的男人並沒有點燃她愛情的火花。

露西所面臨的兩難困境在於,她內心對喬治·愛默生本能的吸引和興趣違背了所謂的“社會規則”。在文書中,通往真愛的道路一再受到道德約束和令人窒息的社會習俗的阻礙。福斯特藉此成功刻畫了愛德華時代社會中上層階級的沉悶生活和僵化的行為準則。小說的開篇,愛默生先生好心提出與女士們交換房間,卻被認為是明顯違反禮教的行為。後來,當巴特利特小姐終於接受這份好意時,又因尊崇禮教規則而堅持把較大的房間留給自己——她對露西的解釋是:“誠然,我原本應該把較大的房間給你,但好巧不巧這房間那個年輕男人住過,我確信你的母親不會願意看到你住進去的”(第一章)。

小說中始終貫穿著埃默森父子迥異於上流社會的意識形態、對真理的追求和對誠實的信念,那是他們對那個時代的風俗提出挑戰的表現。露西為人們對待這對父子的態度感到不安;艾倫小姐對老埃默森先生能夠毫無顧忌地談論自己的胃而深感震驚——像這樣隨意地談論身體的一部分在上流社會看來是十分羞恥的(第三章)。露西向她的表姐追問:“老愛默生先生到底算不算一個不錯的人?”她的詢問非常有意義——“不錯”並不僅指“令人愉快的”和“隨和親切的”,還意味著“值得尊敬的”(第五章)。當伊格爾先生報告說小愛默生先生的父親是一個工人,而他自己先是成為了一名機械師,後來又做了記者時,當時的社會階級勢利便立刻凸顯了出來。夏洛特·巴特利特小姐詢問喬治的職業,卻對他含糊不清的回答——“在鐵路工作”感到遺憾,認為那是一個“糟糕的答案”(第六章)。她斷言:“他雖說不至於是個邪惡的年輕人,但顯然是毫無修養的”(第七章)。第十章中,霍尼徹奇夫人向兒子弗雷迪詢問關於愛默生父子的情況時強調:“這世上之人本就有好壞正誤種類之分,假裝這種區別並不存在才是一種虛偽。”

而愛默生先生卻鄙視陳腐和虛偽的世俗價值觀。他鼓勵露西多為自己著想:敞開心扉去接納和欣賞自然、美麗與激情,而不要時刻憂慮會否觸犯社會禁忌。在第一章中,他熱切地想讓露西獲得那個看得見風景的房間,而福斯特將此巧妙地化作了一個隱喻,為後來的劇情發展埋下伏筆。隨著時間的推移,露西逐漸接受了埃默森父子的想法和信念。第十五章中,故事迎來了一個重要的時刻——露西問喬治是否喜歡威爾德地區的景色,後者回答說:“我父親……說這世上完美的景色只有一個——就是我們頭頂的這片天空,除此之外,地球上的所有其他景色都只是它拙劣的複製品”。

起伏不定的情緒

露西的情緒在故事發展的不同階段有極大的波動,她感到困惑卻不知該如何解決。從這一點中可以看出,寫作過程中福斯特的感情也時常搖擺不定。有時他會對自己的小說不屑一顧,比如在1907年至1908年的日記和信件中,他把這本小說斥為“單薄”、“乏味”、“荒唐”、“不足為道、毫無魄力且無趣”的,但又指出:“在我看來,這些人物比我以往創造的所有角色加起來都更有活力”。許多年後,福斯特在1958年5月的一份通俗讀物中大膽承認了自己其實一直“關心、照拂著”露西。

有證據顯示,福斯特曾對小說的結局感到十分焦慮。他曾對友人R·C·特里維廉(R C Trevelyan)說過:“這是一個光明、快樂的故事,我很喜歡,可是我不會、也不能以同樣的風格來寫結尾……這個問題可與道德相比擬。”[3] 福斯特在這裡的措辭很吸引人:他提到了語氣和風格,然後突然將重點轉向了道德。 [4] 1906年12月1日,他提交了一篇有關“文學中的悲觀主義”的論文,對作者寫作中面臨的棘手問題進行了探討。他敏銳地覺察到,讀者們大多期待故事有一個美好的結局,通常是主人公成功步入婚姻,然而這與他的直覺並不一致——即簡單直白毫無起伏的歡樂大結局並不現實,甚至在某種程度上是不道德的。小說的早期草稿中用了好幾頁來描些男主人公喬治的死亡,這一結局與福斯特在最終稿中使用的結局大相徑庭。他在撰寫最終版本時寫了一封信,當中明確陳述了他對自己的選擇的疑慮:“哦,憐憫我自己吧,如果露西沒能結婚,我也會哭的。”

人們對於福斯特是否有能力創作出令人滿意的小說結局一點提出了質疑。在1917年5月的一篇日記中,與他同時代的嘉芙蓮·曼斯菲爾德(Katherine Mansfield)就曾毫不隱晦地表達了她對福斯特創作的故事結局的沮喪感:“E·M·福斯特的故事給人的感覺,就像只給茶壺加熱卻再不會有任何進展一樣。他在這方面的寫作能力倒是罕見的擅長:來摸摸這個茶壺,它是不是很溫暖?是的,但就是不給你泡茶。”[5]

“總有些什麼讓人捉摸不透,令人不安卻又揮之不去、難以忘懷”

事實上,很難將福斯特狹隘地定義為一位小說家,而不少文學評論家也對他在現代主義文學中的地位展開了討論。現代主義文學的要素通常包括風格上的創新、對禁忌話題的探討、全知敘事模式和道德審判的缺失、對謎團和未知事物的迷戀、故意放棄敘述式結尾的開放式結局以及對冷漠且疏離的城市生活的描寫。福斯特似乎一直在十九世紀的現實主義和現代主義嘗試之間徘徊,並對自己這種左右搖擺的定位十分清楚,以至於曾經一度對自己一直以來的努力和成果產生了某種程度的不安。我們能在他的作品中發現一系列不同的文學風格,例如:福斯特有時會使用一些令人愉悅且靈巧的諷刺手法來表達情感或想法,這一點頗有珍·奧斯汀的影子;另一方面,他的文字又經常給人一種意有所指卻捉摸不定的感覺,形成一種獨特的張力吸引著讀者一探究竟。正如印度作家兼學者桑塔努·達斯(Santanu Das)所評論:“(福斯特的)複雜性不在於激進的實驗,而在於某種更本真的、偏重內心的、超越時代的東西——就像露西·霍尼徹奇一樣,我們也被牽引者‘跨越’某些邊界。總有些什麼讓人捉摸不透,令人不安卻又揮之不去、難以忘懷。” [6]

《窗外有藍天》中存在著不少對比鮮明的東西,包括:世俗常規與激情;黑暗與光明;盲目與遠見;糊塗與清醒;以及房間本身與屋外風景的對比。這些對立突出了露西的窘境——在截然不同的生活態度和搖擺不定的行為方式之間掙扎。小說的一個關鍵的概念是“糊塗”。印度革命詩人阿夫塔·辛格(Avtar Singh)指出:“在福斯特的小說中,‘糊塗’是一個反復出現的概念,具有豐富的內涵和多樣的表達方式,通常指依靠虛假的社會習俗來拼命遮掩內心的某種想法。” [7] 小說前面部分有一段老愛默生先生告誡露西的話:“你總習慣讓自己糊里糊塗的不去多想……把自己解放出來吧。把那些讓你困惑的想法從內心深處拉出來,在陽光下一一攤開,去了解它們的意義”(第二章)。他告訴露西,喬治也在為自己對生活的焦慮所困擾,並敦促露西幫助他克服內心的衝突,獲得平和與快樂:“讓他意識到在永無止盡的‘為什麼’的旁邊永遠有一個‘是’——哪怕只是一個短暫的‘是’,但它確實存在著。”第十九章中,老愛默生先生懇求露西相信他說:

“世界上沒有什麼比保持糊塗更糟糕的事了。面對死亡和命運的坎坷很容易……讓我驚恐的是在糊塗中回首往事。”

…

“你可以將愛昇華,也可以忽略它,模棱兩可(糊塗地)地對待它,但你永遠無法將它從你體內抽離。我的人生經驗告訴我,詩詞裡的話是真的:愛是永恆的。”

多年後,露西十分感謝愛默生先生當初的介入和勸告,感謝他向她展示了“清楚直接的慾望的神聖性”;使她“一下子明白了所有的一切”(第十九章)。不過,倒數第二章中老人頗具啟示性的思想也同樣值得注意:“我們可以互相幫助,但作用不大。我曾認為可以教給年輕人關於生活的一切,但現在知道那是不可能的。我對喬治的所有教導都可以歸結為:小心別糊塗。”而福斯特的個人經歷和處境卻又使他對過於理想的解決方案和簡單直接的幸福結局心存警惕。

脚注

- 例如,參見溫蒂·莫法特(Wendy Moffat)所書《 未曾記錄的偉大歷史: E·M·福斯特的新生活》(A Great Unrecorded History: A New Life of E M Forster)(倫敦:布魯姆斯伯里,2010)

- 托尼·布朗(Tony Brown)的《愛德華·卡朋特、福斯特與〈窗外有藍天〉的顛覆性》(Edward Carpenter, Forster and the Evolution of A Room with a View),摘自《轉型中的英國文學》(English Literature in Transition) 1880年-1920年,1987年第30期,279-301頁。馬爾科姆·布拉德伯里(Malcolm Bradbury)在對企鵝出版社的經典文學系列版的《窗外有藍天》的介紹中表示,老愛默生先生是以卡彭特為原型創作的

- 福斯特寫給特維爾安的信,1907年6月11日

- 查蒂·史密斯(Zadie Smith)在2003年11月1日的《衛報》上對這一兩難之境進行了探討,這篇文章是根據她2003年10月22日在倫敦吉爾古德劇院發表的《橘色詞語講座——E·M·福斯特的倫理風格:小說中的愛、失敗和善良》(Orange Word Lecturer:‘E M Forster’s Ethical Style: Love, Failure and the Good in Fiction’)所撰寫

- 《嘉芙蓮·曼斯菲爾德的日記》(The Journal of Katherine Mansfield),約翰·米德爾頓·默里(John Middleton Murray)編輯(倫敦:康斯特布爾,1927),第69頁

- 桑塔努·達斯(Santanu Das),摘自《劍橋英國小說家指南》(The Cambridge Companion to English Novelists ),由阿德里安·普勒(Adrian Poole)編輯(劍橋:劍橋大學出版社,2009),第346頁

- 阿夫塔·辛格(Avtar Singh),摘自《E·M·福斯特的小說》(The Novels of E M Forster)(大西洋出版社和經銷商,1986年),第99頁

橫圖版權: AllStar Picture Library / Goldcrest Films

文章翻譯:王雨佳

撰稿人: 史蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)

史蒂芬妮·佛沃德是專攻英國文學的講師。她參與了公開大學和BBC的兩個重要合作項目:“大閱讀”和關於浪漫主義時期的系列電視節目。她是大英圖書館“探索文學:浪漫主義時期,維多利亞時期以及二十世紀”(Discovering Literature: Romantics and Victorians)數字資源平台的撰稿人。史蒂芬妮·佛沃德在出版界非常活躍,她編輯了《夢,想像和現實》選集(Dreams, Visions and Realities);與安·黑爾曼合編了《性,社會純度和薩拉·格蘭德》(Sex, Social Purity and Sarah Grand),還創作了關於丘吉爾莊園的劇本:《丘吉爾家族和他們的宮殿》(The Churchills and their Palace)