跨國之誼:吳爾芙與凌叔華的文學姻緣

維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)與凌叔華分別是英國「布魯姆斯伯里派」和中國「新月派」的著名女性作家。帕翠西婭·勞倫斯(Patricia Lawrence)教授在本篇特邀文章中探究,這兩位才華橫溢的傑出女性何以結緣,並展開長達十六個月的“跨國界文學對話”。

一次純偶然的機會,我發現了維吉尼亞·吳爾芙與凌叔華一系列往來信件,這些信件披露了兩人間鮮為人知的交往細節。她們當時分別為先鋒文學團體——英國「布魯姆斯伯里派」和中國「新月派」的成員。 1991年,我在倫敦蘇富比的文學作品拍賣會上仔細賞閱拍賣品,一冊隱秘的書信讓我大吃一驚。拍賣方是這樣宣傳這系列書信拍賣品的:

「拍賣號363。吳爾芙(維吉尼亞)與布魯姆斯伯里派。藝術家陳凌叔華(凌叔華)書信集,包括她與朱利安·貝爾(Julian Bell)、維吉尼亞·吳爾芙、瓦妮莎·貝爾(Vanessa Bell)、維塔·薩克維爾-韋斯特(Vita Sackville-West)等人的信件。」

在那之前我從未聽說過凌叔華,而這些信件則將她介紹為一名「布魯姆斯伯里派」的新成員。我隨後了解到,她是一位天賦秉異的畫家和作家,出身官宦世家,參加過末代皇帝溥儀1922年的婚禮,也是「新月派」的成員之一。她憑藉與朱利安·貝爾(Julian Bell)的關係進入布魯姆斯伯里的交際圈。朱利安是維吉尼亞·吳爾芙的侄子、瓦妮莎·貝爾的兒子。 1935年至1937年間,他在位於漢口的武漢大學擔任英文客座教授,講授寫作還有莎士比亞及「布魯姆斯伯里派」作家的作品。朱利安的書信揭示了他與凌叔華曾有過一段情緣,而後者當時是聲名顯赫的武漢大學文學院院長陳西瀅的妻子,且正是陳聘請了朱利安來校任教。之後,朱利安去參加西班牙內戰,1937年死於戰場。[1]

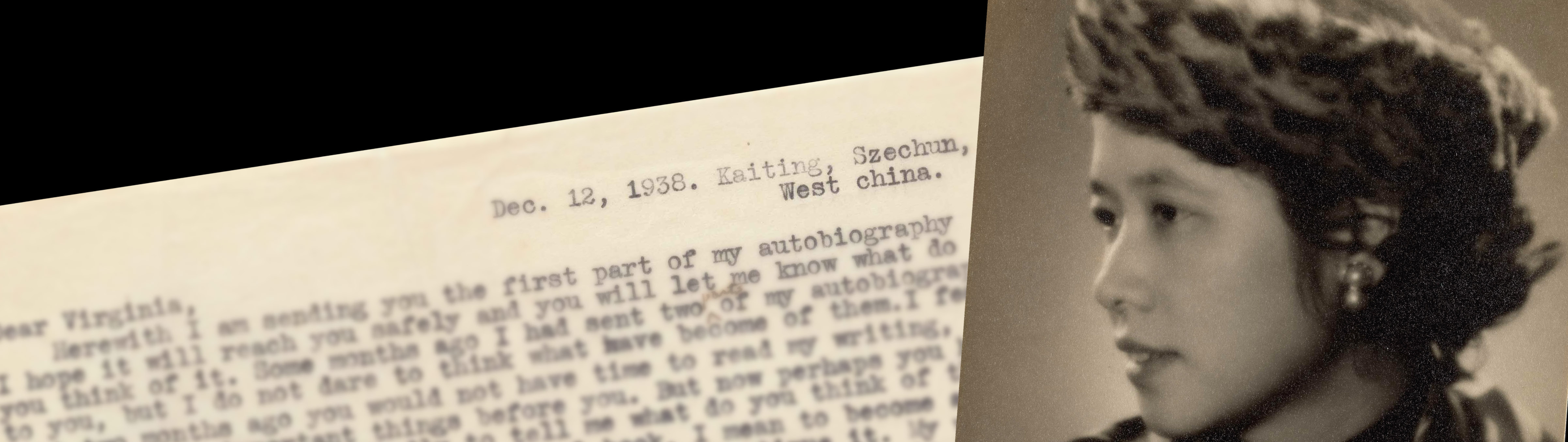

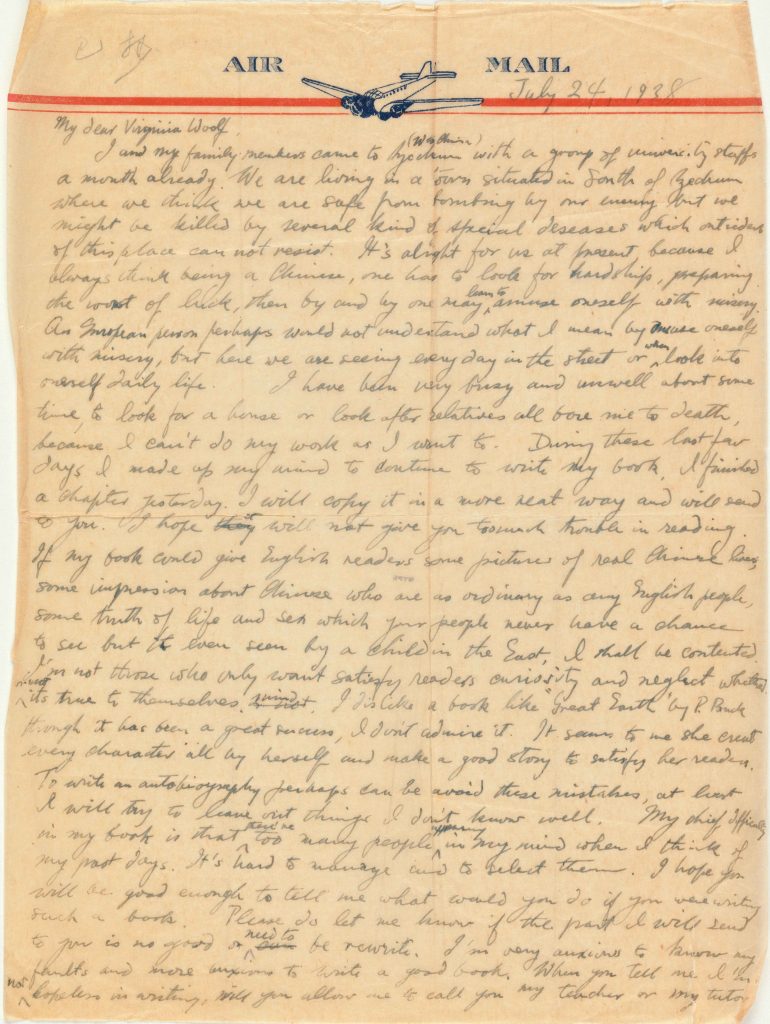

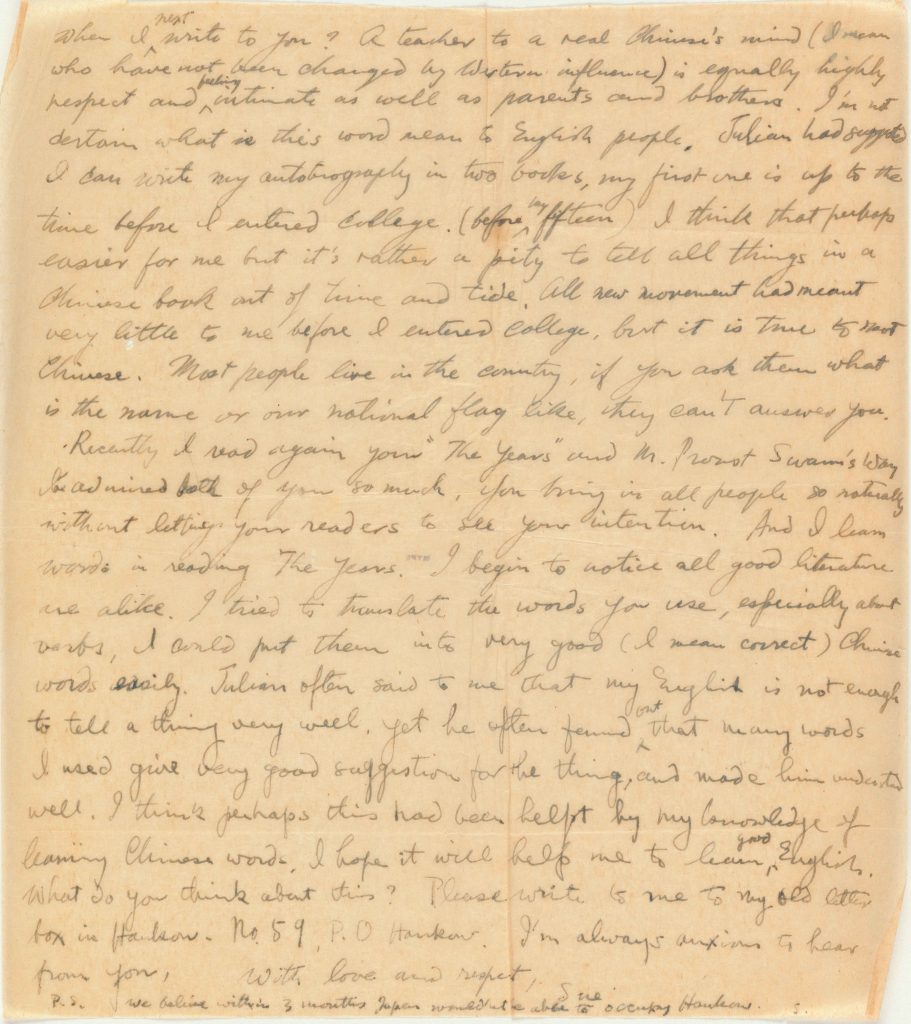

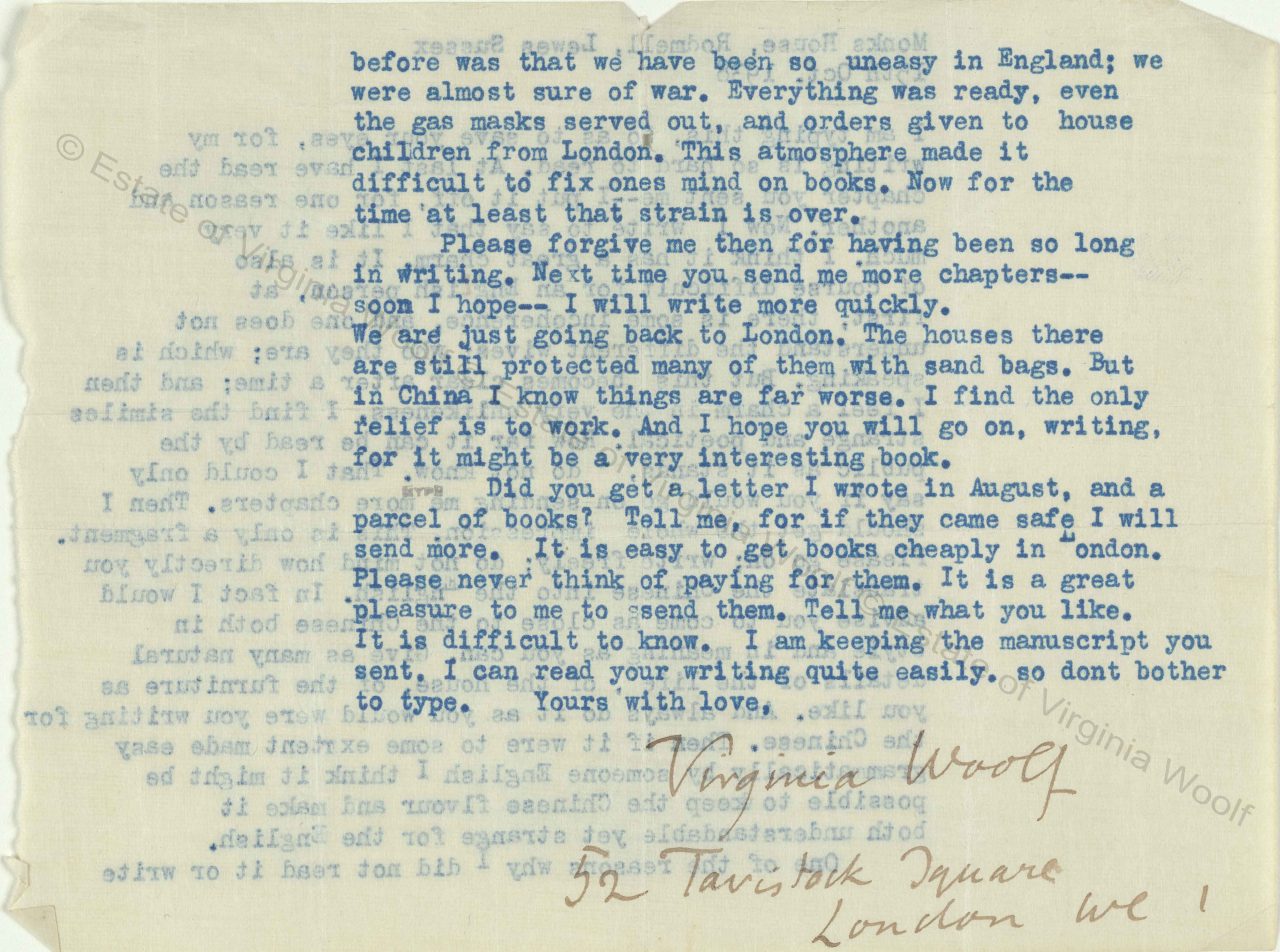

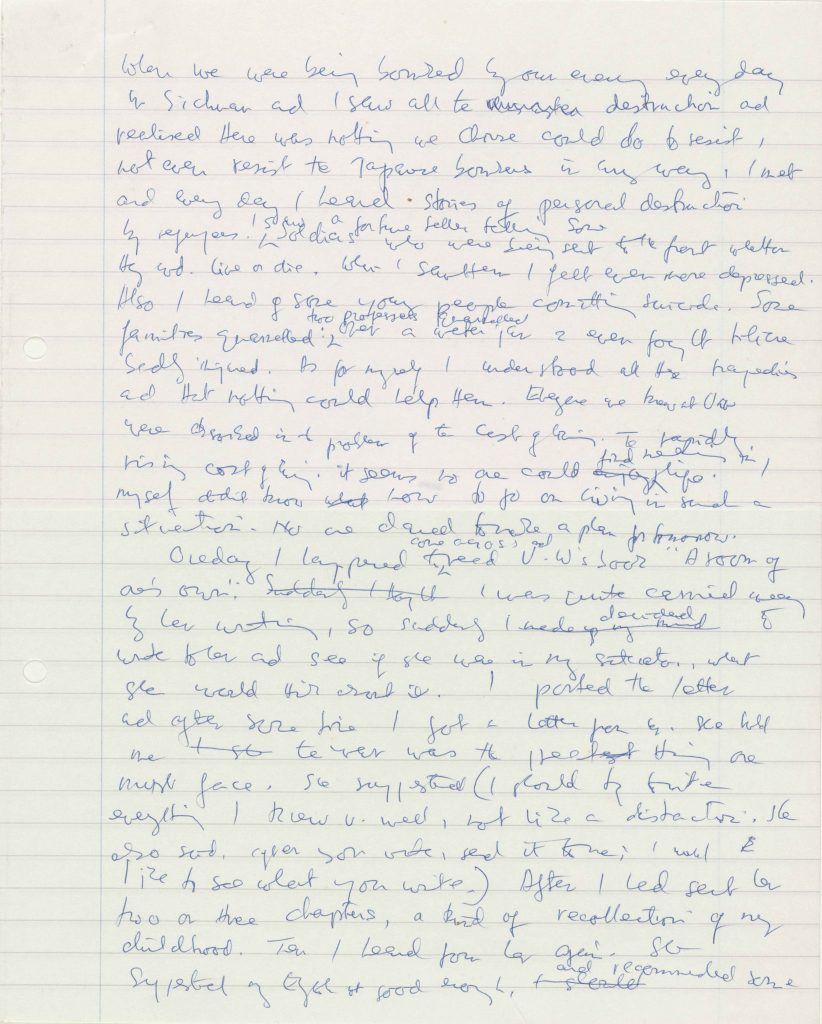

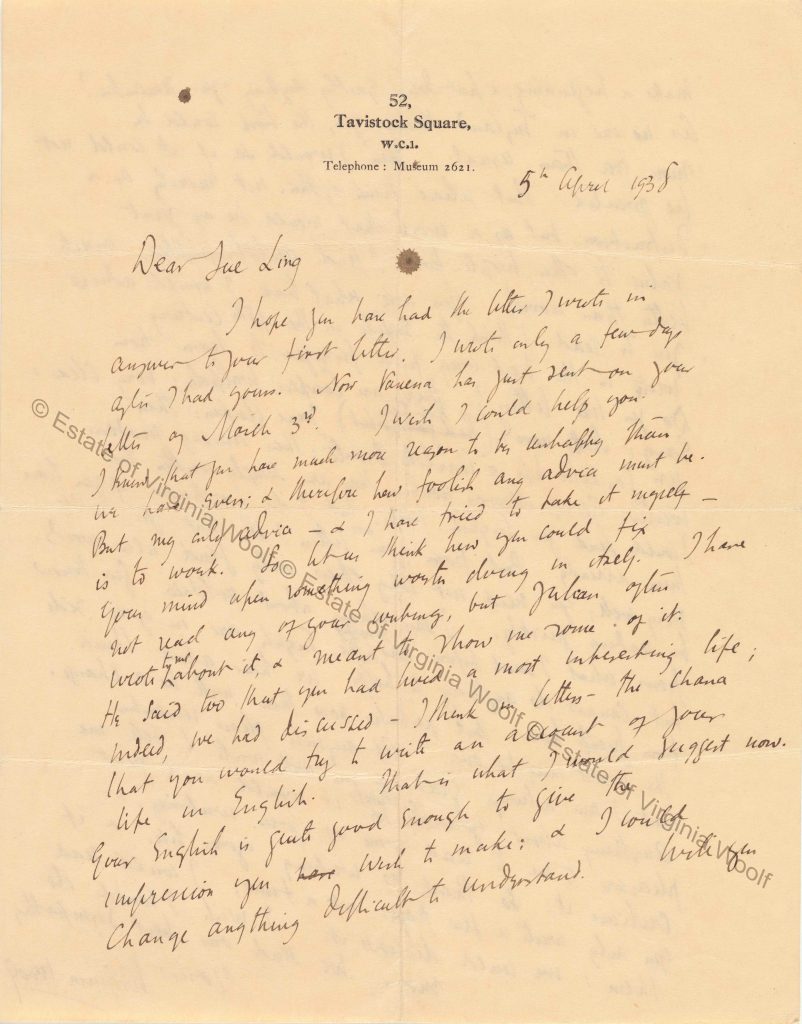

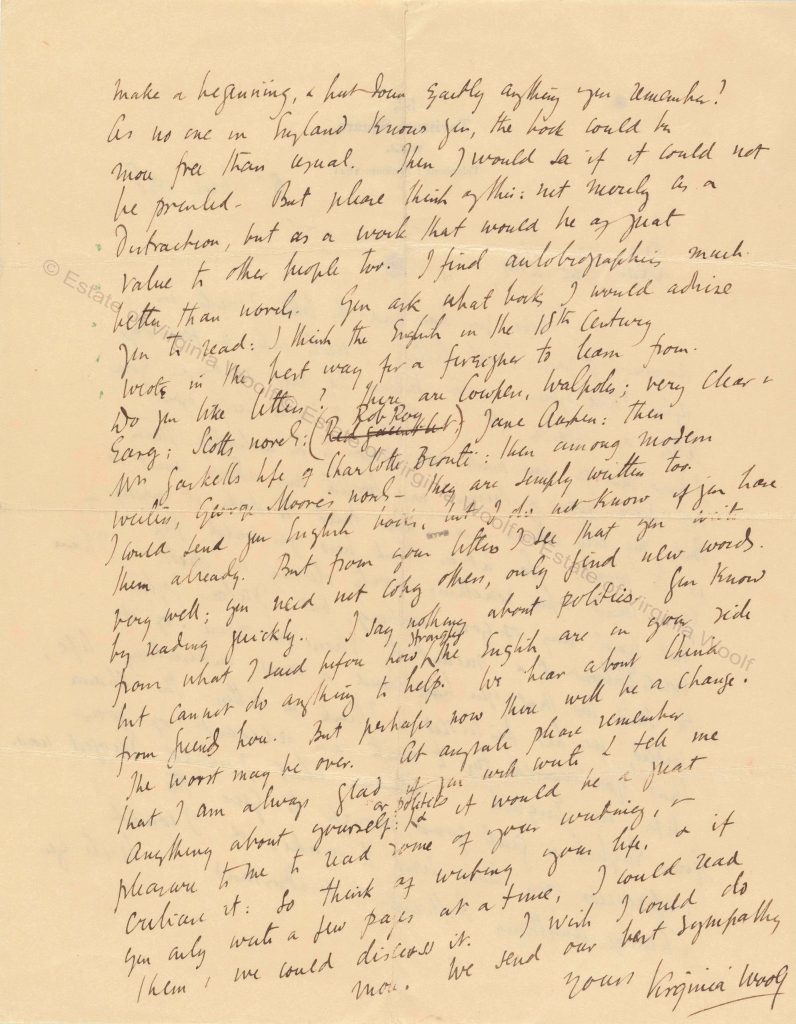

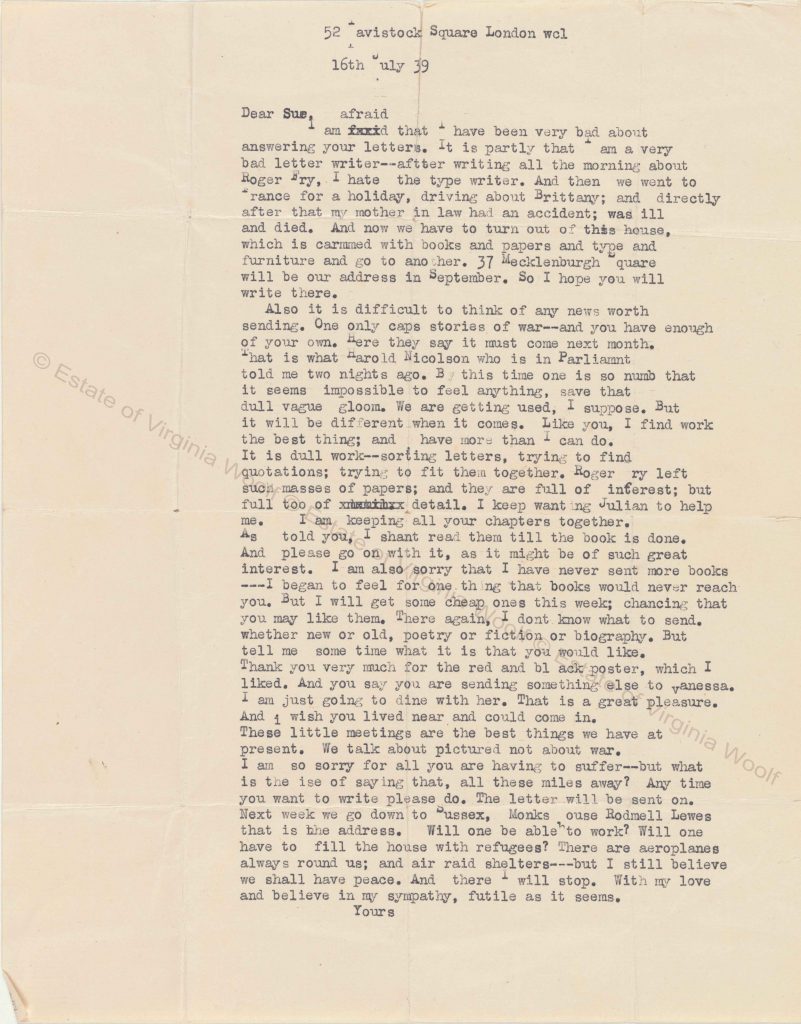

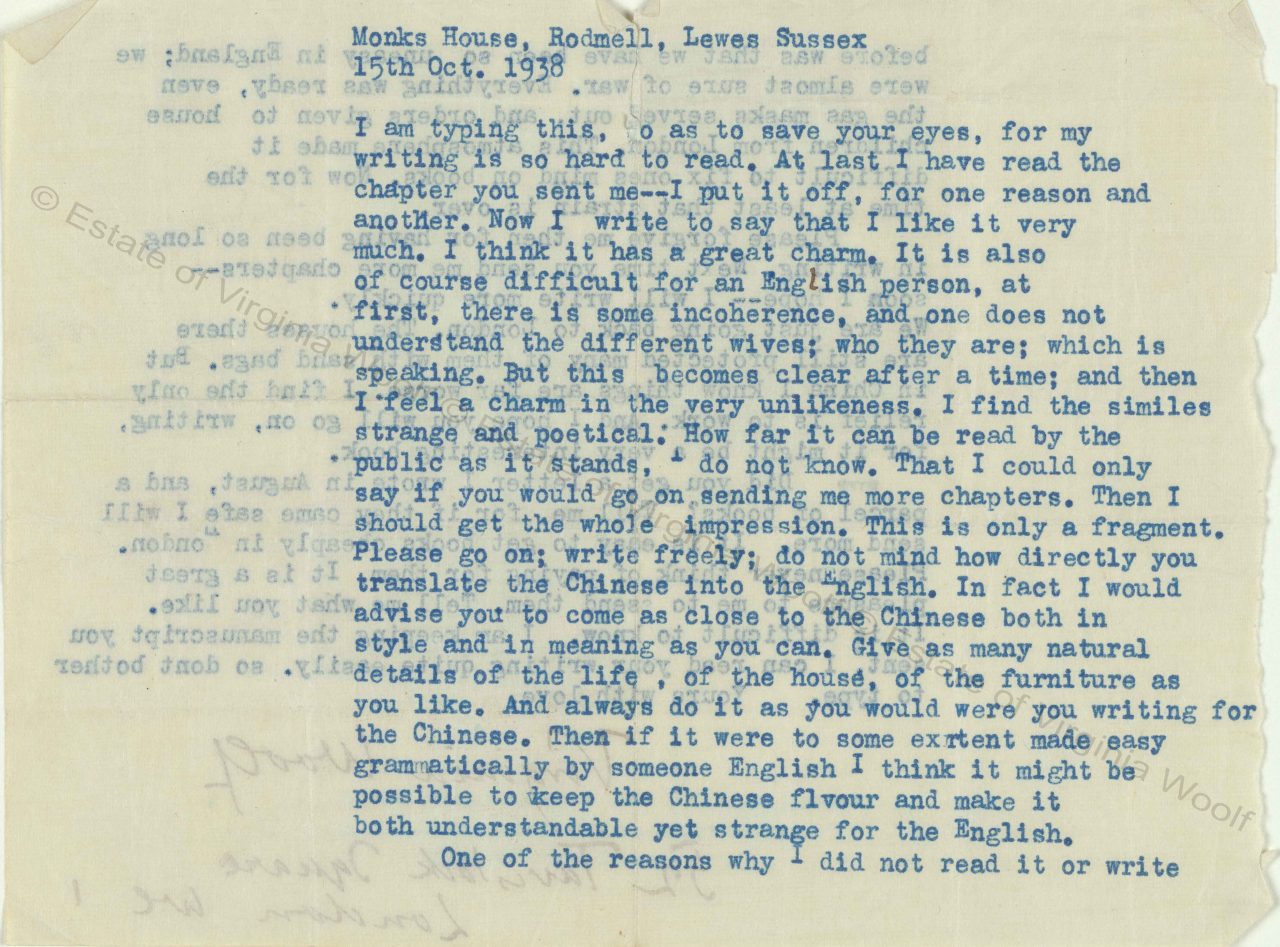

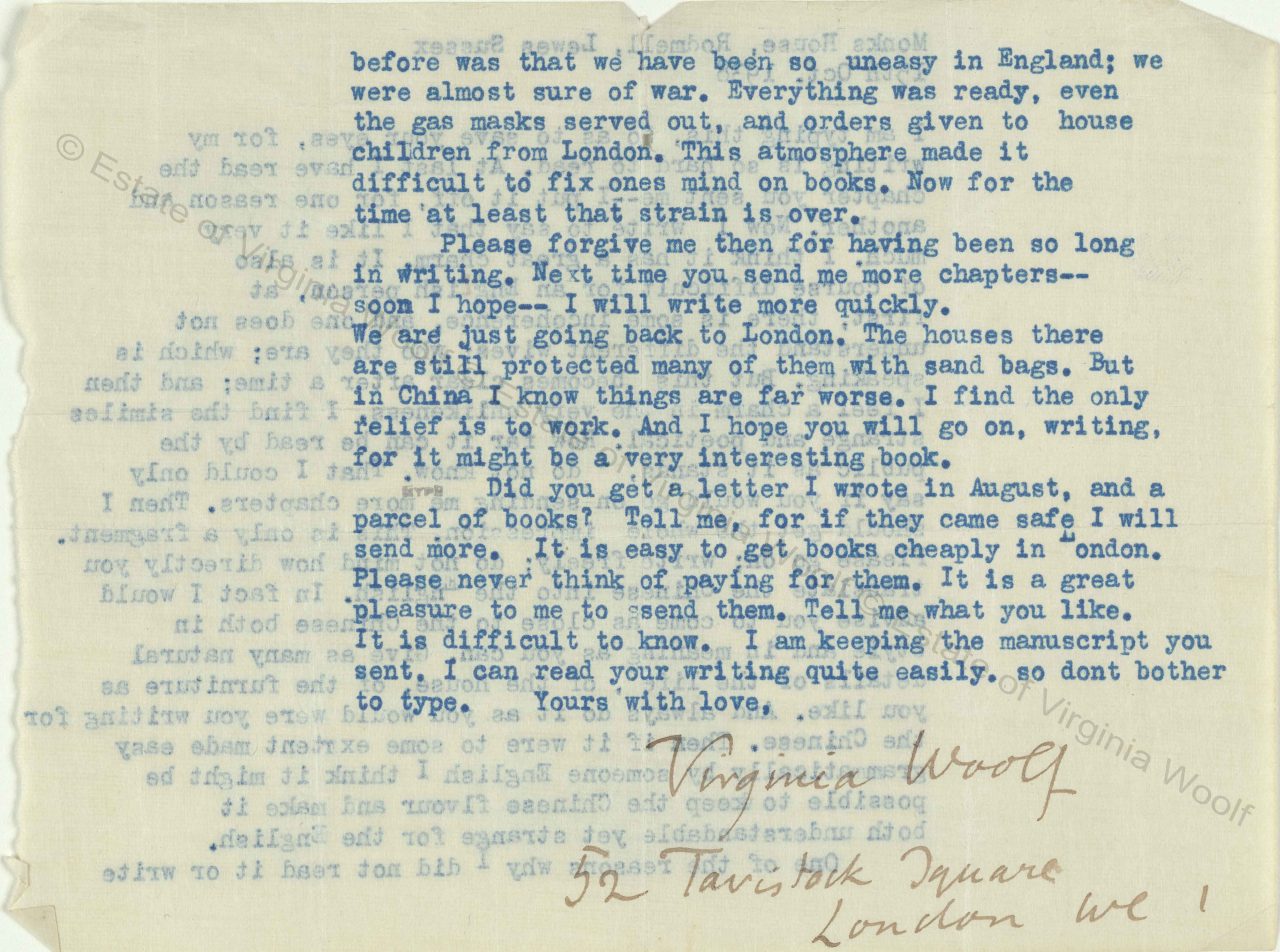

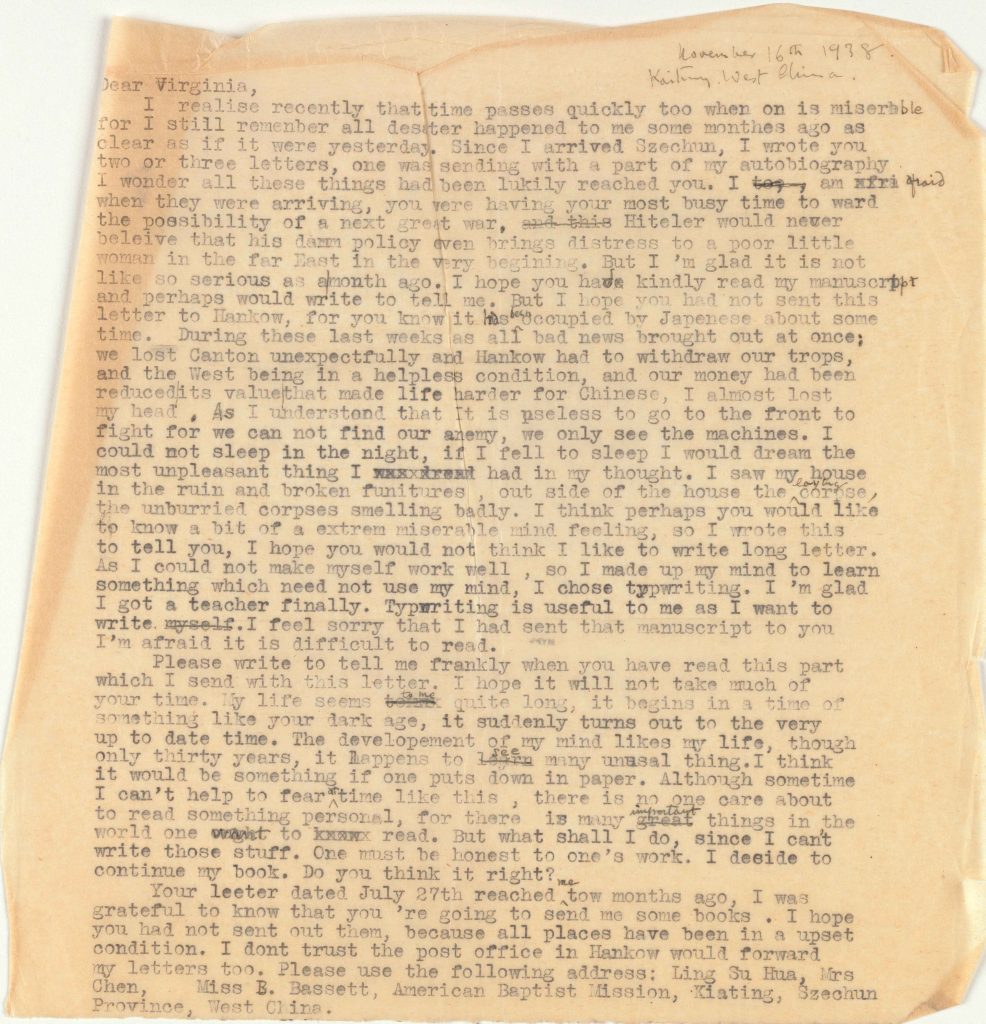

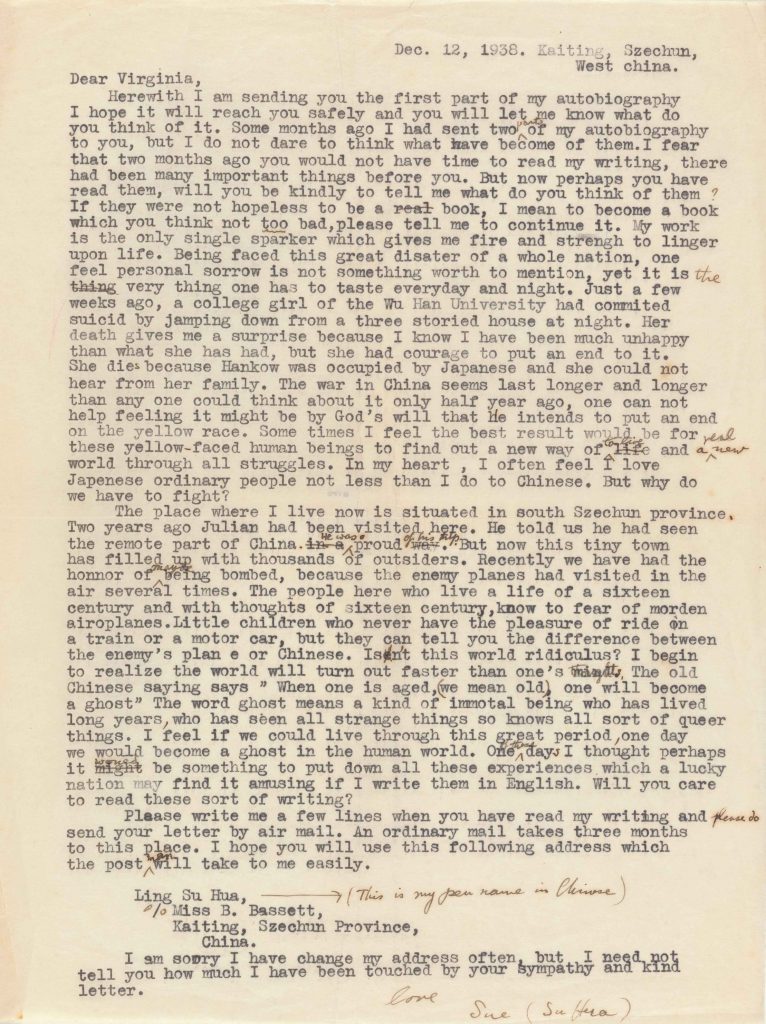

朱利安去世後,吳爾芙開始了與凌叔華的通信。她們倆都承受著因朱利安的逝世而帶來的悲痛,這位英氣風發的青年才二十九歲便英年早逝。朱利安死前曾寫信給他的家人,希望他們能與他的朋友取得聯繫並給予他們幫助,而朱利安死後,他的家人遵從了其遺願。在給吳爾芙的第一封信中,凌叔華這樣寫道,「除了災難本身,這份屬於我個人的深深悲痛也將永遠刻骨銘心。」她們從1938年3月3日到1939年7月16日的十六封往來信件充斥著抒情色彩,每一封信背後所聯結的不僅僅是兩位作家之間的個人交往,更代表了一種跨越國界的情誼。吳爾芙與凌叔華不但因共同的悲痛而惺惺相惜,而且,作為女性作家的兩人都曾在各自的家國戰亂中掙扎沉浮,因此也能夠與彼此分享一種“中心愴以摧”的心情體會。凌叔華在中國躲避著日軍的轟炸,而吳爾芙則表示英國人對戰爭的迫近感到十分不安。「一切準備都做好了,」她寫道,「連防毒面罩都已發下來了;還發布了命令,讓騰出房子收容倫敦疏散的兒童。在這種氣氛下,一個人是很難集中心思在書本上的。」[2]

1938年10月15日,戰爭迫在眉睫,吳爾芙在給凌叔華的回信中寫道,「連防毒面罩都已發下來了;還發布了命令,讓騰出房子收容倫敦疏散的兒童。在這種氣氛下,一個人是很難集中心思在書本上的。」

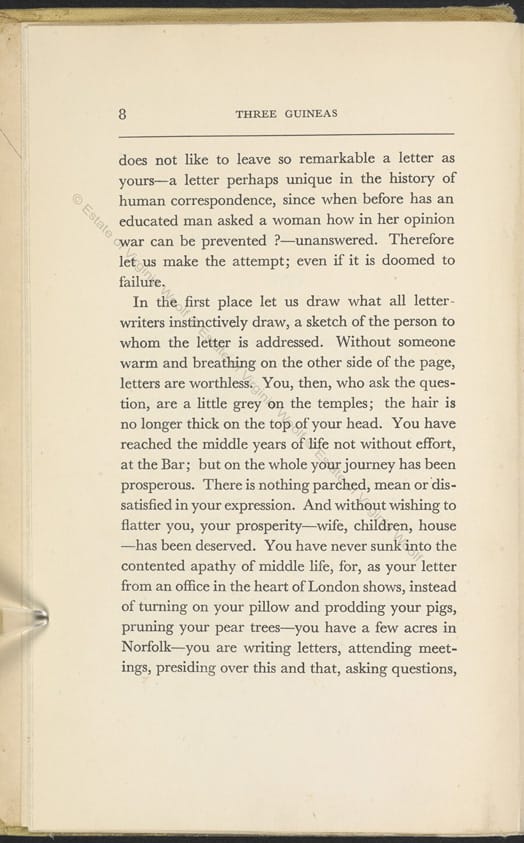

她們兩人也都是「高級知識分子的女兒」。凌叔華是北京市長的千金,而吳爾芙是著名文學家及《國家人物傳記大辭典》(The Dictionary of National Biography)作者萊斯利·斯蒂芬(Leslie Stephen)之女。吳爾芙比凌叔華年長十八歲,也是比凌叔華更為著名的作家。兩人通信期間,吳爾芙已出版了除《三個舊金幣》(Three Guineas)和《幕間》(Between the Acts)以外的所有重要作品。凌叔華本身也鍾愛英國文學文化,她在遇到朱利安之前就精通英語,而他的丈夫陳西瀅曾就讀於倫敦政治經濟學院(London School of Economics),同她一樣對英國獨有一番情結。凌叔華當時的主要身份是畫家、短篇小說和兒童文學作家。1937年,她正嘗試涉足回憶錄和自傳領域,在此之前,還尚未有女性涉足過這些文學體裁。吳爾芙在她的信件和書中,向凌叔華闡明了有關這些文學體裁的傳統現狀,鼓勵她大膽嘗試,這也再次突顯且證實了她們之間跨國界文學對話的重要意義。

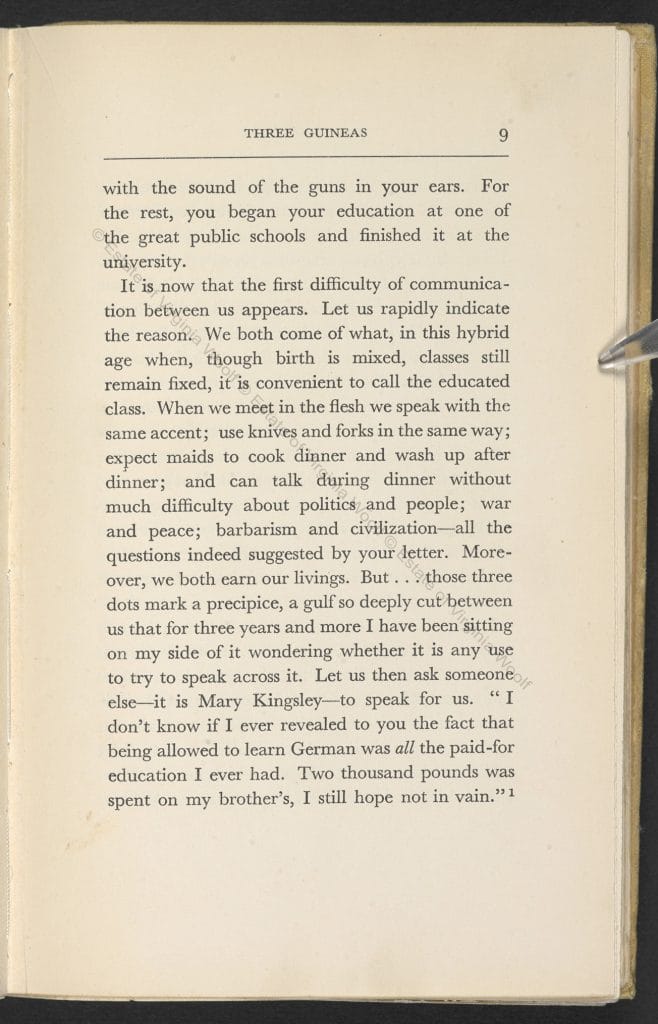

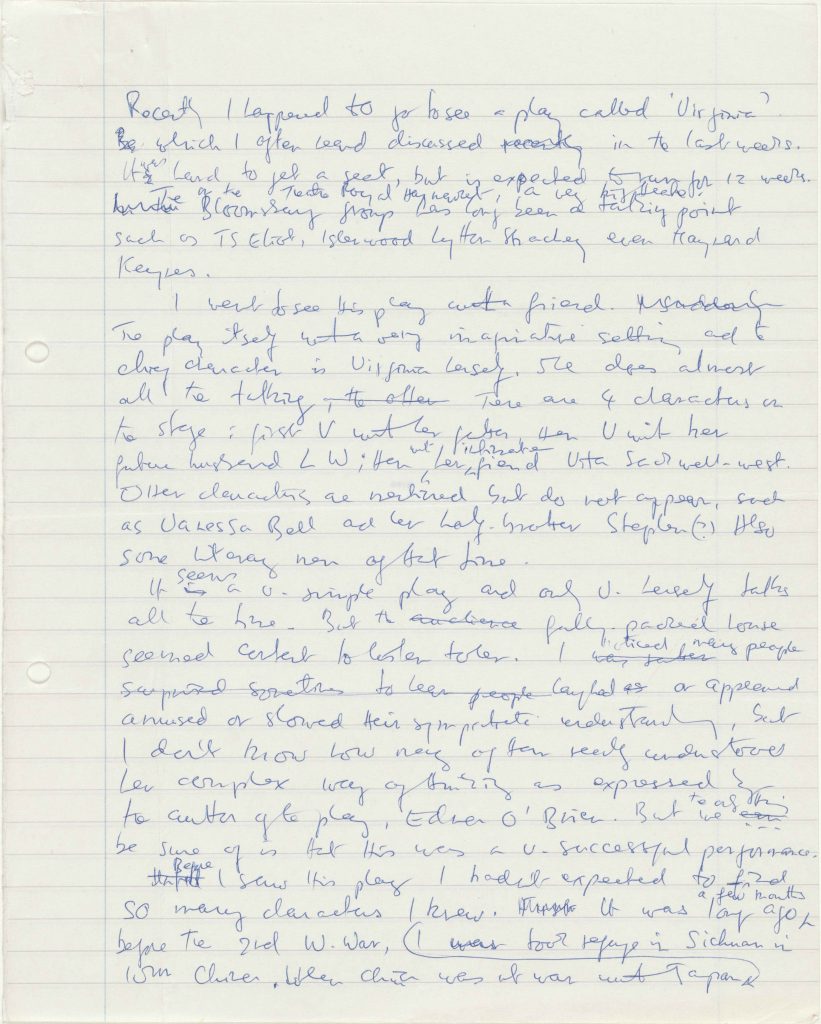

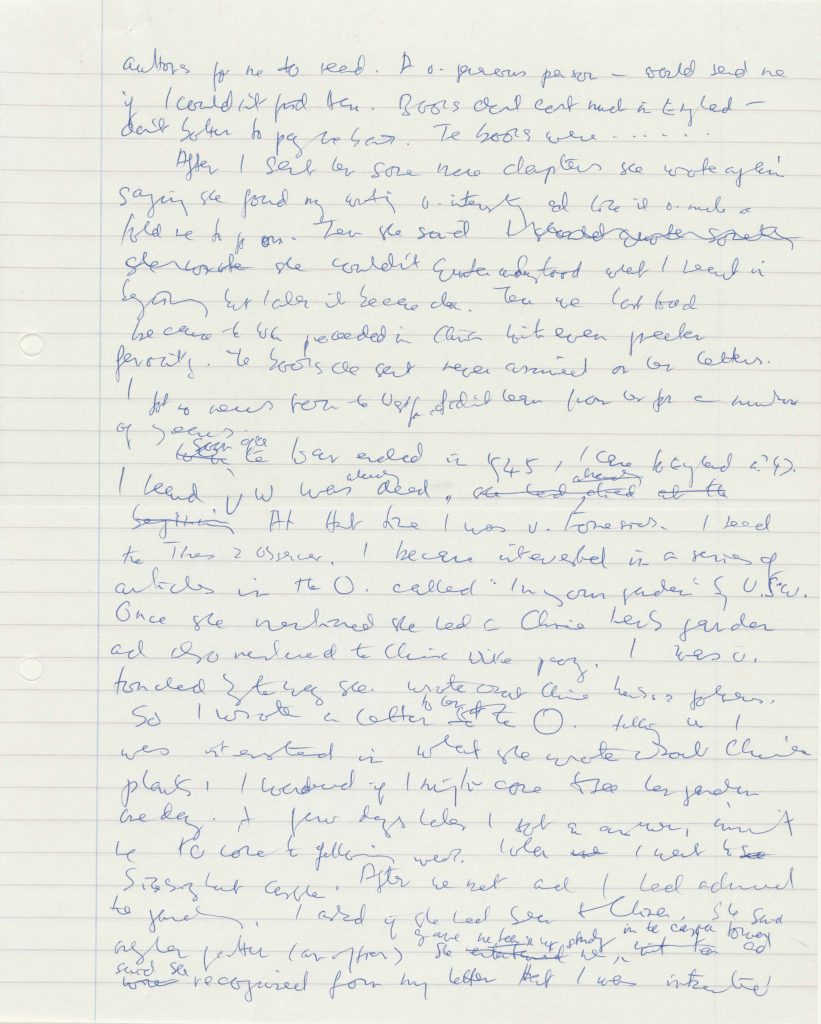

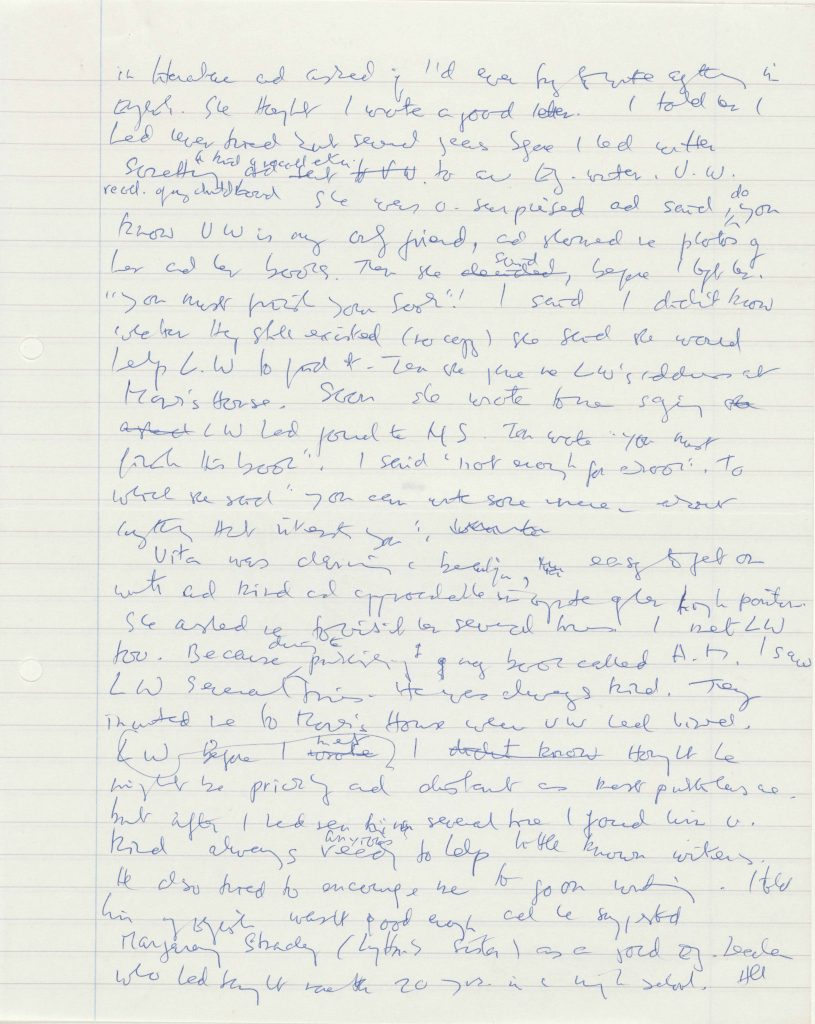

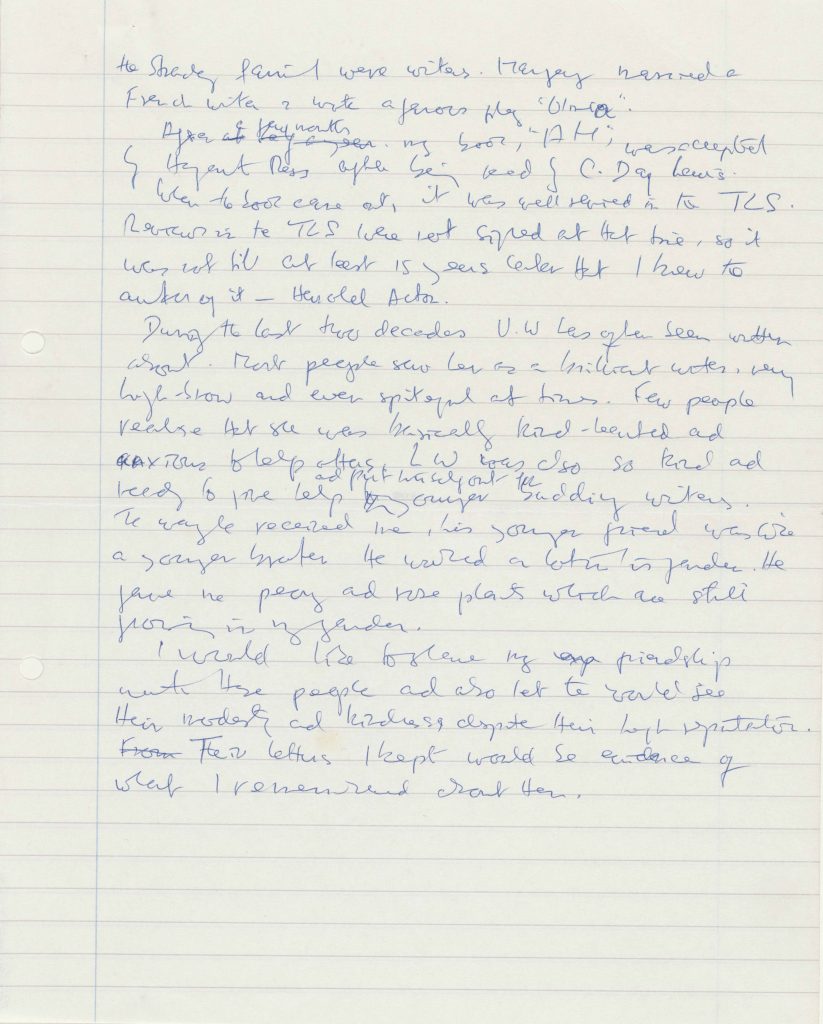

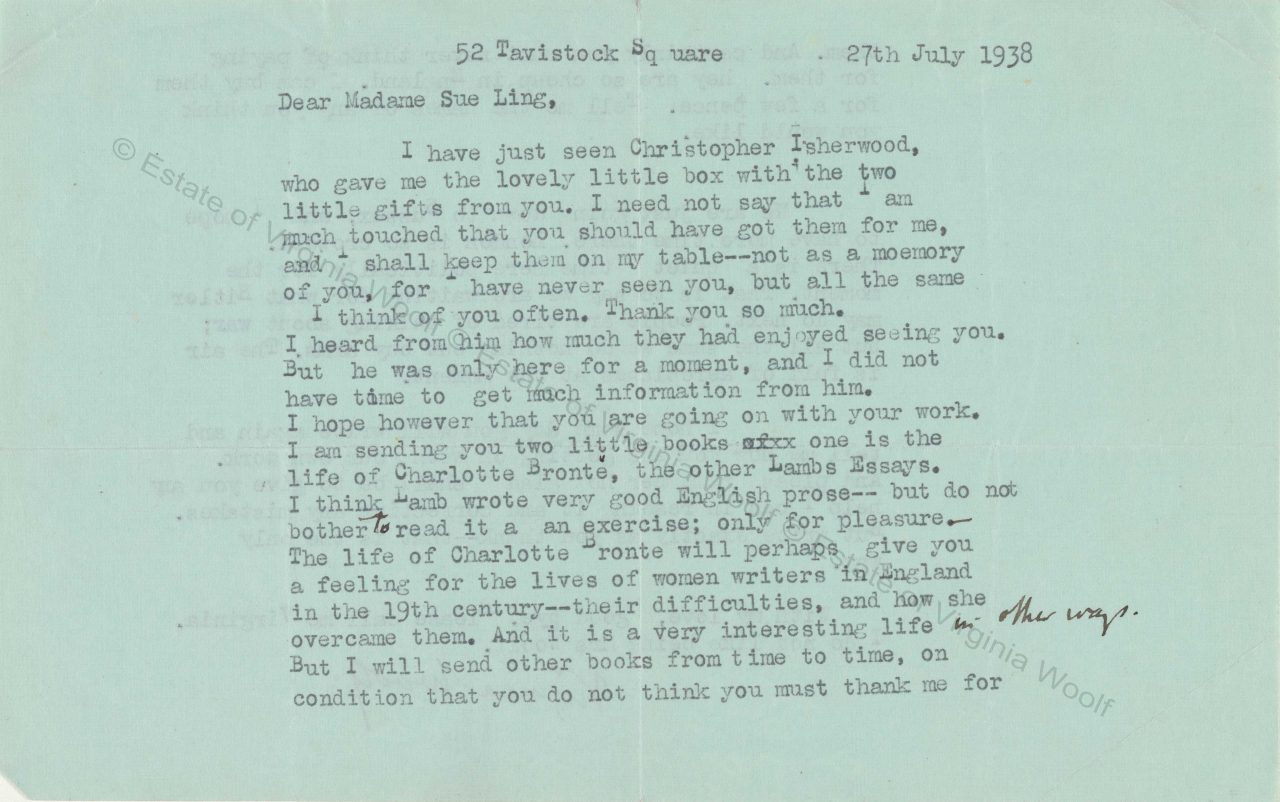

早在1935年,朱利安·貝爾便曾建議凌叔華在英國出版她的作品,並提出可以與她合作,將她的短篇小說翻譯成英文。朱利安將凌叔華短篇作品的譯本寄給他的母親瓦妮莎·貝爾,希望能找到機會出版,儘管瓦妮莎多方斡旋,但仍舊被倫敦水星文學雜誌(London Mercury)拒絕了。朱利安去世後,吳爾芙將自己的出版作品《自己的房間》(A Room of One’s Own)、《歲月》(The Years)及《海浪》(The Waves )寄給了凌叔華,而凌叔華曾在一篇寫於四十年代末倫敦的英文文章《憶吳爾芙》 (Memoir of Woolf)中記錄了她對吳爾芙這幾部作品的理解和看法。 (回憶錄中,凌叔華先談論了埃德娜·奧布萊恩(Edna O’Brien)的一部關於吳爾芙的戲劇,這部作品拓展了凌叔華對「布魯姆斯伯里派」的認識) 。她在《憶吳爾芙》 中記錄了她對吳爾芙作品的理解:

「一天我偶然讀到了維吉尼亞·吳爾芙的《自己的房間》,我深陷於她的文字之中,所以我立刻決定寫信給她,想知道如果她處在我的境況下會怎麼做。」

凌叔華深受當時的爭議之作《自己的房間》的影響,吳爾芙呼籲女性從事寫作同時給予她很大的鼓舞,她寫信給吳爾夫,向她請教:倘若身處戰亂時她會怎麼做。吳爾芙回信鼓勵凌叔華寫下她所留意的事情,並建議凌叔華將作品寄給她看。

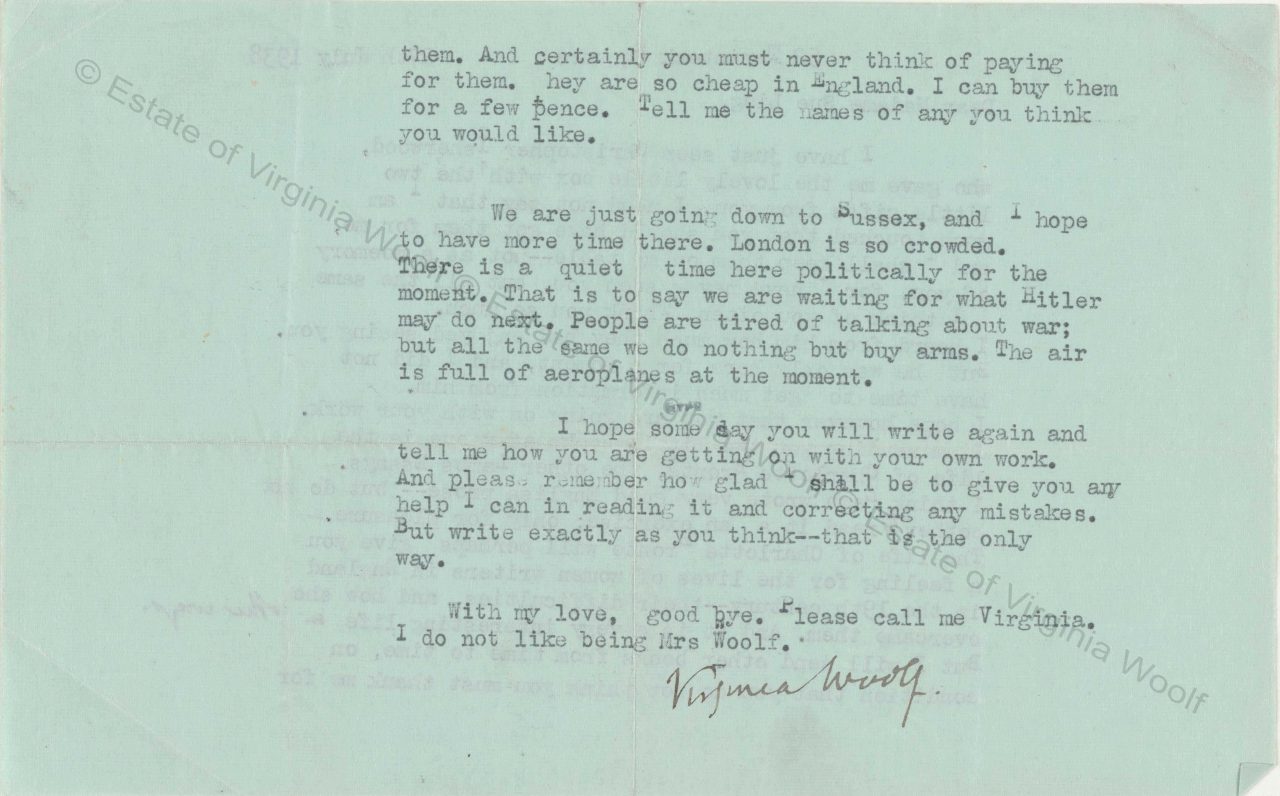

最終,凌叔華用自己的第二語言——英語寫下了一本自傳,並在書中敬稱吳爾芙為她的「老師」。令人驚訝的是,吳爾芙回复給她的寫作建議看起來與當今大多數編輯或創意寫作老師會給一名非母語英語的外國作家的建議大相徑庭。在一封寫於1938年初的信中,吳爾芙對凌叔華寄來的章節作出如下評價:「我想說我非常喜歡。我覺得它們很有魅力……我在一種新奇中感受到了魅力。我覺得這些比喻很奇特卻又充滿詩意。」吳爾芙很看重凌叔華寫作風格中的「陌生性」(strangeness),並鼓勵她創作時「不論是在文風上,還是在意思上,盡可能接近於中國情調。」她還寫道,「你盡可以隨心所欲地,詳盡地描寫生活、房舍、家具陳設的細節,就像你在為中國讀者寫一樣。」 [3] 這樣,她就既可以保住那份「中國情調」,又能讓英文讀者理解,並感到很新奇。

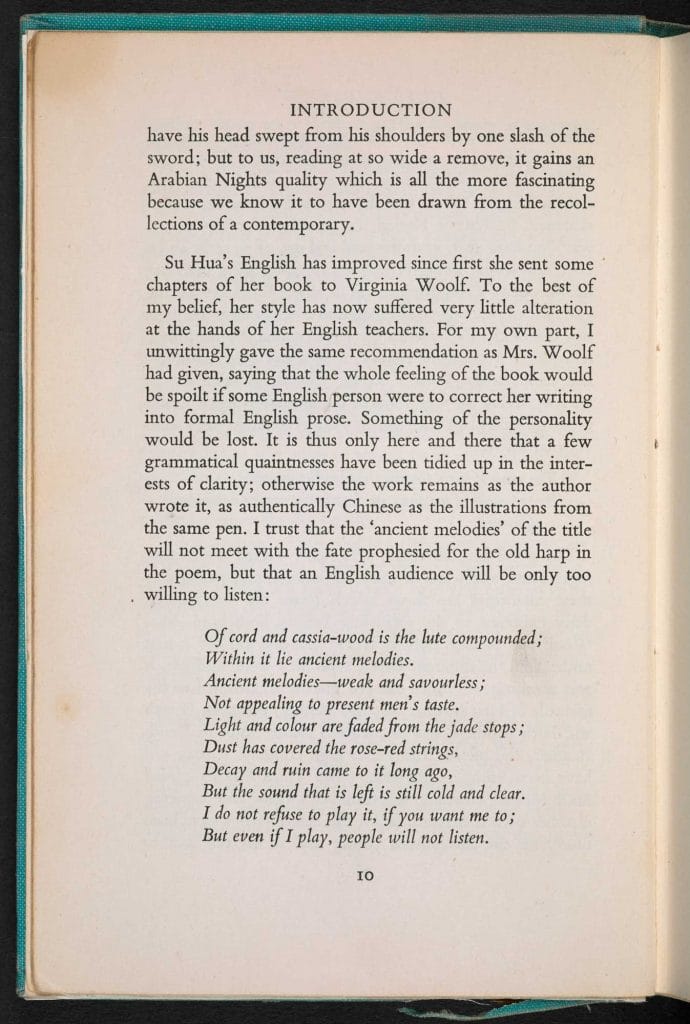

儘管凌叔華要求「請告訴我我犯的錯誤」,擔心自己的句法和語法不夠好,但吳爾芙除了提到她的外國腔、她不同的視角和風格中一些略顯意外的強調外,並沒有給出太多意見。凌叔華後來完成了她的自傳體小說《古韻》(Ancient Melodies),並加上了描繪中國家庭生活的插畫。這本書在吳爾芙去世後,由她的好友維塔·薩克維爾·韋斯特進行編輯,於1953年由倫納德和弗吉尼亞·吳爾芙創辦的霍加斯出版社(Hogarth Press)出版。

脚注

文章翻譯:馮優

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 帕翠西婭·勞倫斯(Patricia Lawrence)

帕翠西婭·勞倫斯(Patricia Lawrence)是一名作家、批評家,同時是紐約市立大學紐約市立學院的榮譽退休教授,專攻跨國家的現代主義、現代主義女性寫作、維吉尼亞·吳爾芙和布盧姆斯伯里派研究及民國時期中國文學。勞倫斯教授著有《閱讀沉默:英國傳統中的維吉尼亞·吳爾芙》(The Reading of Silence: Virginia Woolf in the English Tradition, 1994)《麗莉·布瑞斯珂的中國眼睛:布盧姆斯伯里、現代主義與中國》(Lily Briscoe’s Chinese Eyes: Bloomsbury Modernism and China , 2003)及《朱利安·貝爾:暴力的和平主義者》(Julian Bell, the Violent Pacifist, 2005),另著有伊莉莎白·鮑恩(Elizabeth Bowen)傳記,將由美國西北大學出版社(Northwestern UP)出版

相关文章

維吉尼亞·吳爾芙的倫敦

維吉尼亞·吳爾芙愛倫敦,她的小說《達洛維夫人》那著名的開頭寫的就是克拉麗莎·達洛維在倫敦城裡漫步穿行。 大衛·布雷肖在此試圖探究倫敦城的興奮、美麗與不公是如何影響了吳爾芙的創作。

《達洛維夫人》與第一次世界大戰

《達洛維夫人》的故事發生在1923年6月的一天,它展現了第一次世界大戰在其結束後五年,如何持續影響著那些倖存者。大衛·布雷肖探索了小說中對死者的紀念以及對心靈創傷和追悼之情的再現。

對意識與現代性的探索:《達洛維夫人》的導讀

艾琳娜·修沃特講述維吉尼亞·吳爾芙如何在《達洛維夫人》中運用意識流手法潛入她筆下人物的思維,從而展現出第一次世界大戰後那個時期的文化與個人的變化。