「唱歌跳舞是多麼開心的事!」——安潔拉·卡特與《明智的孩子》

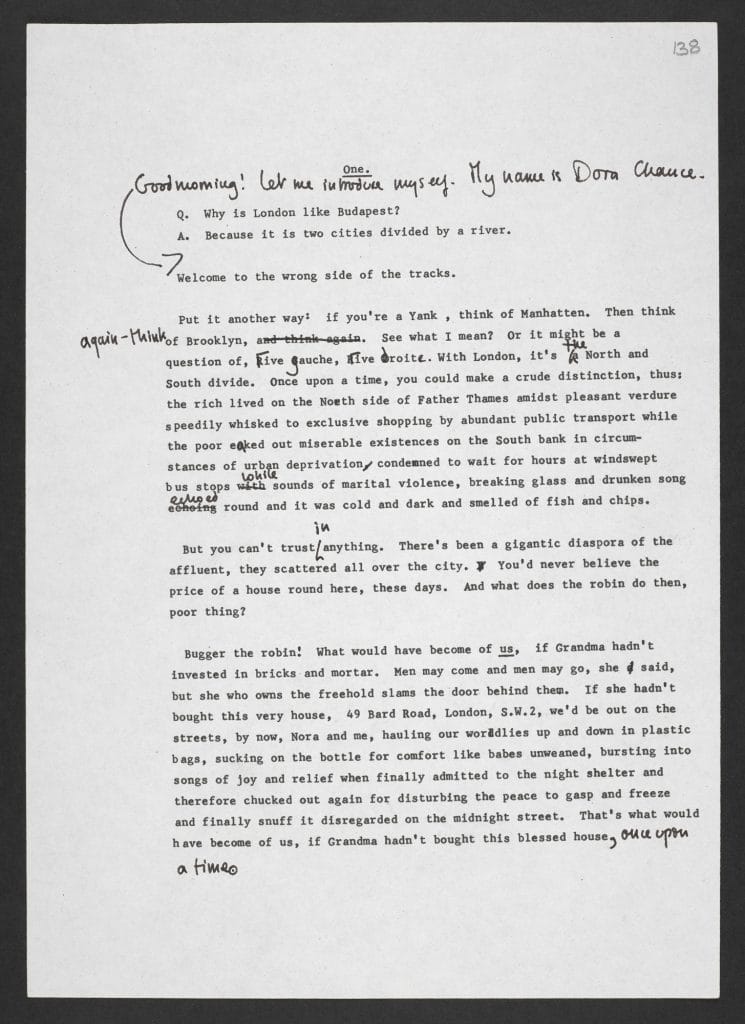

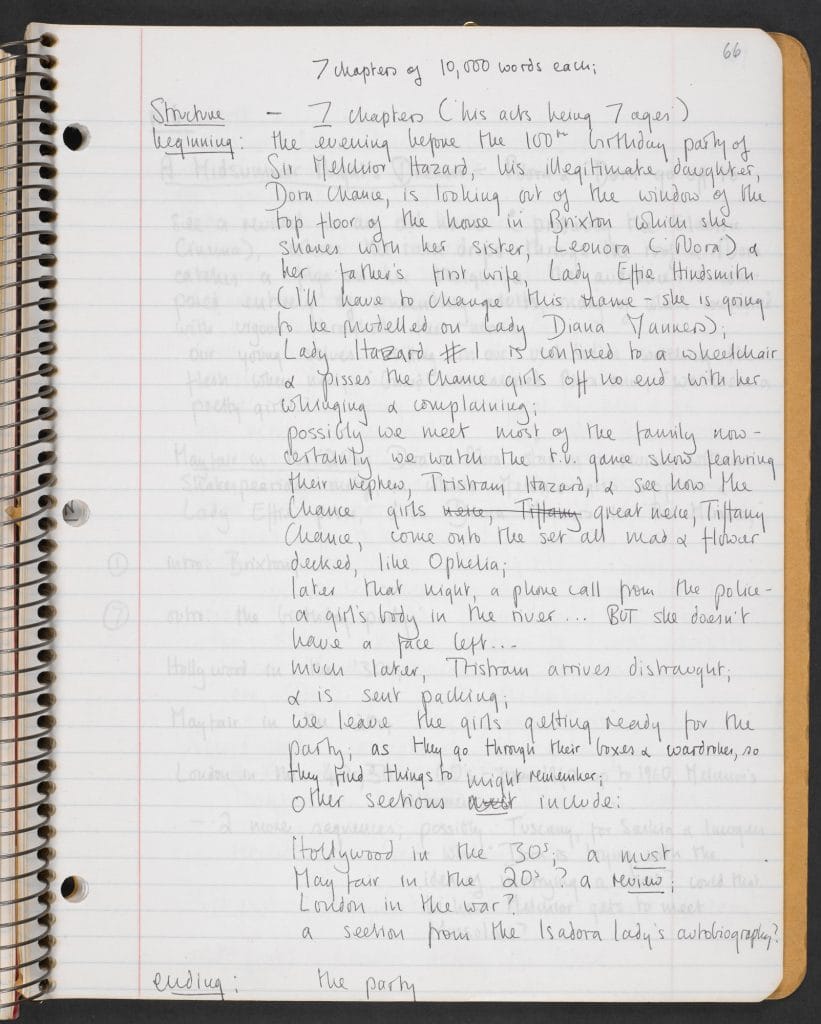

《明智的孩子》(1991)是安潔拉·卡特的最後一部小說,是在為選錯邊的生活喧嘩又俗氣地叫好。此書通篇都是各種二元比較和對比,而且明顯不上枱面的那一邊還總能得瑟幾下。「正」生和私生,高雅文化和低俗娛樂,親生父母和因為愛或機緣承擔起養育之責的養父母——《明智的孩子》中,一切的核心都是二元對立。連倫敦城也被泰晤士河一劈為二:體面的北區和拿不出手的南區,或者用小說旁白朵拉·欠思的話來講,就是「那左手邊,觀光客鮮少看見的這一邊,泰晤士河老爸的私生子這一邊」(the left-hand side, the side the tourist rarely sees, the bastard side of Old Father Thames)(第一章)。連卡特的敘述也是一個奇異的拼盤:魔幻現實主義、狂歡荒誕和童話風格,與現實主義、坦誠直白的風格融合在一起,後一種風格就像朵拉給全書的開場:「大家早! 我自我介紹一下。我叫朵拉·欠思。歡迎來到錯誤的這一邊」(Good morning! Let me introduce myself. My name is Dora Chance. Welcome to the wrong side of the tracks)(第一章)。《明智的孩子》是對生活和多樣性的禮贊,這一主旨,在小說最後一行朵拉的感慨中得到完美的概括:「唱歌跳舞是多開心的事!」

「正」生和私生:「他不是你的父親!」

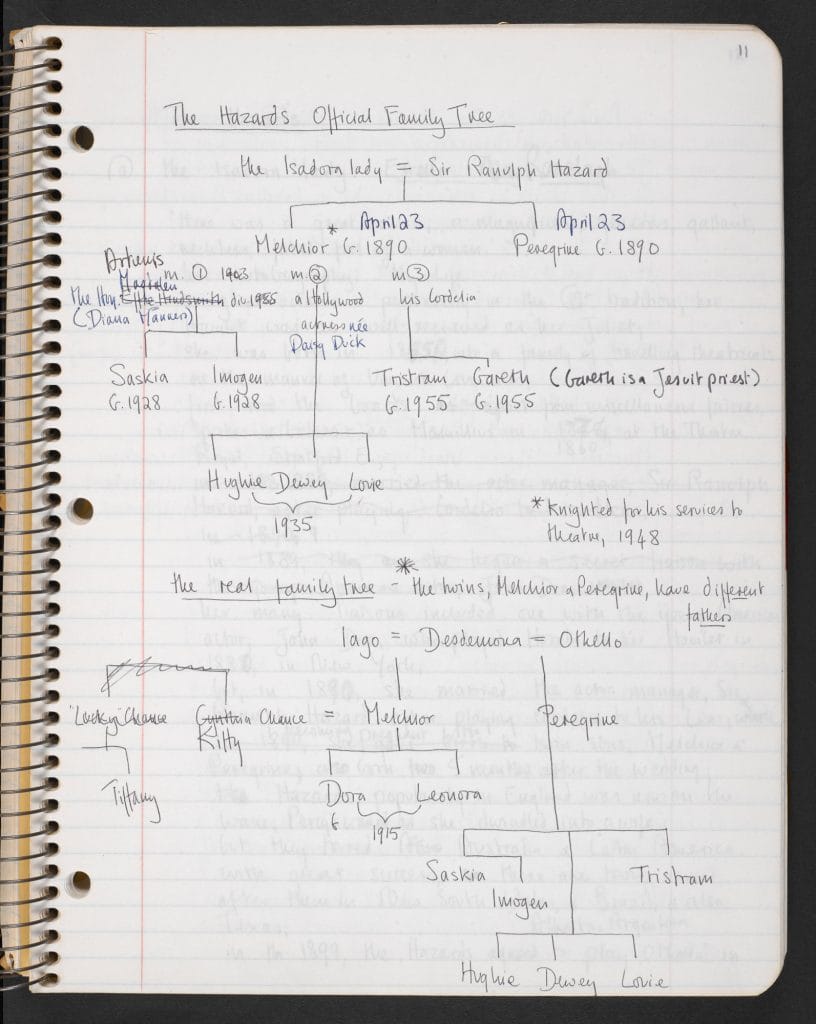

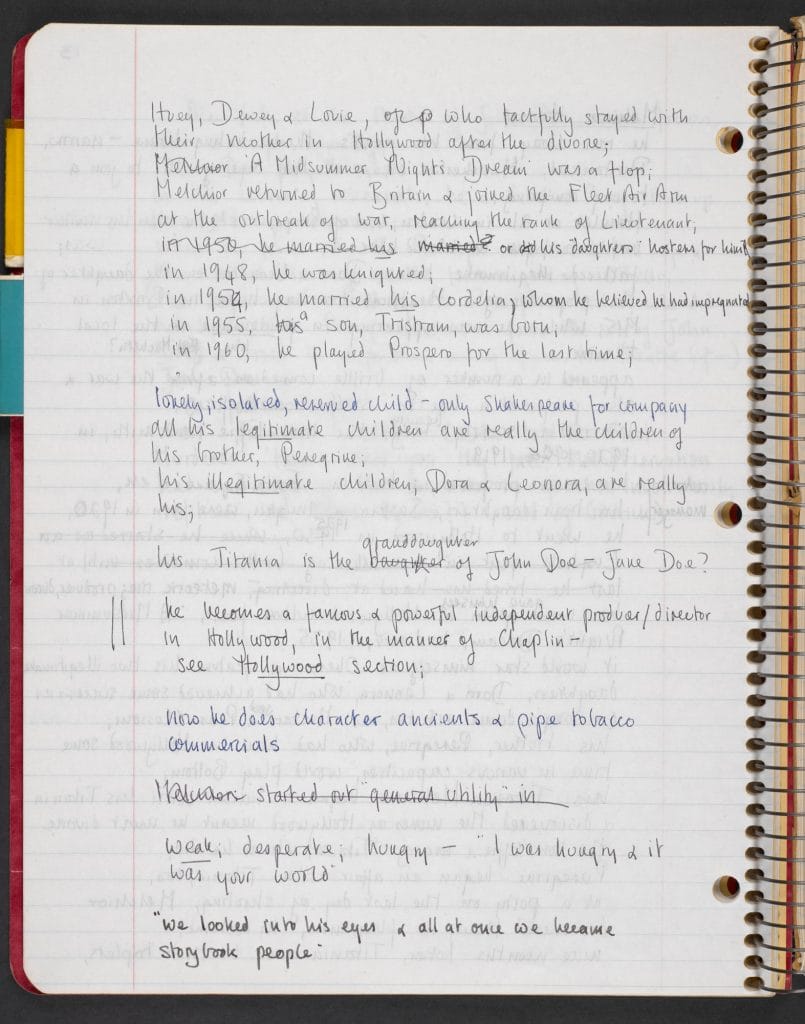

《明智的孩子》的故事核心是罕擇表演世家:梅齊爾與佩瑞格林(艾斯黛拉·罕擇和蘭納夫·罕擇的雙胞胎兒子)、梅齊爾的私生雙胞胎姐妹朵拉和諾拉·欠思(但明面上算作梅齊爾的弟弟佩瑞格林的女兒)。朵拉和諾拉的母親「漂亮小咪」(Pretty Kitty)年紀輕輕就去世,欠思婆婆(Grandma Chance),一個仿佛捏造了自己整個人生的神秘人物,承擔起撫養兩個姑娘的重擔。她在1900年元旦登場,前無頭後無尾,以童話式的乖張,象徵著兩個女孩的新生。除了佩瑞格林出現的短暫時刻,欠思婆婆張羅著整個沒有男丁的家庭的一切——顛覆了父親供養一切的定規,也是本書顛覆文化濫觴的早期表現之一。從一開始就很明顯,血緣關係在整部小說中非常含糊不清。就連姓氏也卓顯出「私生」和「正生」成員打成一片的盛況——在英語中,「欠思」為「罕擇」的古意。這兩個親戚中,你中有我、我中有你,但只有罕擇可登大雅之堂。

犬牙交錯的親緣關係,誰是誰父親的漸次鋪陳,在本書前半部分就有精彩和滑稽的呈現。13歲那年,朵拉和諾拉前往布萊頓,在碼頭上觀看喜劇演員「炫彩喬治」的獨角戲。其中有一個笑話是父親一再叫兒子遠離女生,因為她們全是自己年輕時的浪漫犯下的錯誤。得知所仰慕的女生實際上都是異母姐妹,心碎的男孩便把事情講給老媽聽,老媽讓他別管老頭的瞎吹,愛娶誰娶誰,因為,我們私底下說啊,其實,「他不是你父親!」(第二章)。故事中的人物關係,起初看起來是甚麼樣,結果就八成不是那樣。父女關係有婚生和私生的區別,書中人物所得到的社會和職業機會也有相應的區分。「明智的孩子認得父親,」如佩瑞格林所言,「但認得自己孩子的父親才更明智」(第二章)。

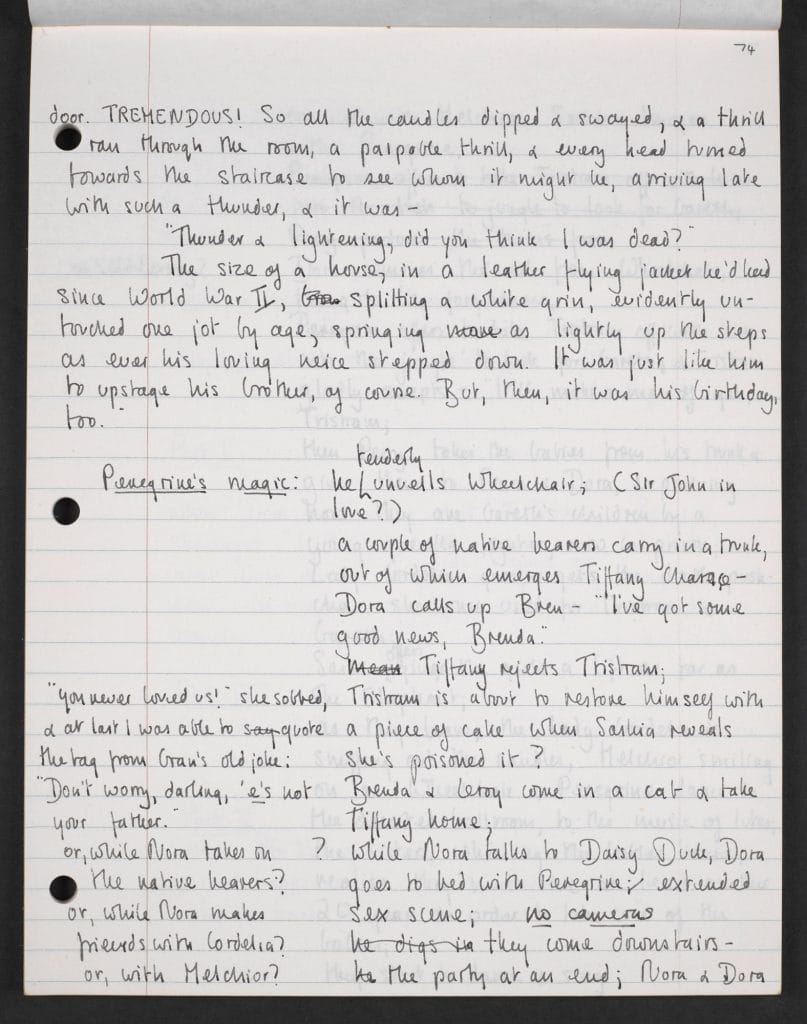

《明智的孩子》一臉壞笑地深挖罕擇世家的內部關係所註定的佛洛伊德式噩夢,以及姐妹對父母(反之亦然)常有的情感。薩絲琦亞·罕擇,表面上是梅傑爾第一次婚姻所生的女兒,兩次想要弒父,還和雙胞胎姊妹伊莫珍同謀把母親推下樓梯(至少是見死不救)。薩絲琦亞和(表面上)同父異母的胞弟崔斯專也有一腿。就算不搞這些弑親和亂倫的把戲,罕擇世家也總能在舞台上沾點葷腥——有兩個演李爾王的家族成員娶了蔻迪莉雅的女演員。連朵拉這名字也是致敬佛洛伊德——佛洛伊德在1905年發表的第一宗歇斯底里症研究案例的患者,是名叫伊達·鮑爾(Ida Bauer)的年輕女子,在報告中,她的名字被改成了「朵拉」。

朵拉和諾拉不僅出身見不得光,職業也見不得光。她們與父親尊貴的莎士比亞戲劇生涯註定無緣,一生只能表演低俗下流的雜耍秀場餘興節目,如朵拉所述:

「當然,那時我們不知道,罕擇家人永遠會搶盡我們的風頭。悲劇永遠比喜劇有格調。區區歌舞女郎怎能癡心妄想?」(第二章)

‘Of course, we didn’t know, then, how the Hazards would always upstage us. Tragedy, eternally more class than comedy. How could mere song-and-dance girls aspire so high?’ (Chapter 2).

朵拉和諾拉的工作是在巡迴演出中表演《清涼快報》(Nudes Ahoy!)、《金髮娃與三隻胸》(Goldilocks and the Three Bares)之類的節目,從不體面。但這種生活,讓她們能深入光鮮的親戚們上不了的舞台。有趣的是,這種低賤和清高的對比——私生女的父親表演莎士比亞戲劇——最終被反轉,電視篡奪戲院的地位,成為大眾娛樂的來源,梅齊爾淪落到只能拍拍廣告、在電視有獎競猜節目的間隙露露臉的境地。

「好好複習你的莎士比亞」:高雅文化和低俗娛樂

「莎士比亞」在《明智的孩子》中無處不在。這則故事發生在一天之內,是莎翁的誕辰,也是朵拉和諾拉的75歲生日,又是梅齊爾和佩瑞格林的100大壽;朵拉和諾拉住在莎翁街四十九號;小說共有五章,就像戲劇有五幕,連人物塑造也不乏莎翁的影子——比如,佩瑞格林在最後一幕被一陣大風和一群蝴蝶帶走,顯然和《暴風雨》中的普洛士丕羅有些相似。實際上,小說中的很多內容源自浪漫主義晚期戲劇,例如《冬天的故事》、《辛白林》、《泰爾親王配力克里斯》和《暴風雨》,以父女關係為關鍵內容,以重生為決定性主題。

卡特利用莎士比亞,尤其是他的喜劇,來探究這部小說眾多二元主題之——高雅和低俗的對立。經過歷史的沉澱,莎士比亞成為高雅文化和文學才華的典範。蘭納夫和梅齊爾這類演員靠傍依莎翁獲取權威和崇高的公共地位。憑藉表演莎士比亞戲劇所得的名聲,罕擇家族成為戲劇界的王族。他們受萬眾景仰,也成為公共財產。公眾把罕擇家族的八卦當肥皂劇來看,就像熱衷於真正王族的八卦一樣。高雅戲劇和低俗鬧劇交織成一場人生大戲,讓公眾大飽眼福:「罕擇家族是大家的,是國寶」(第一章)。

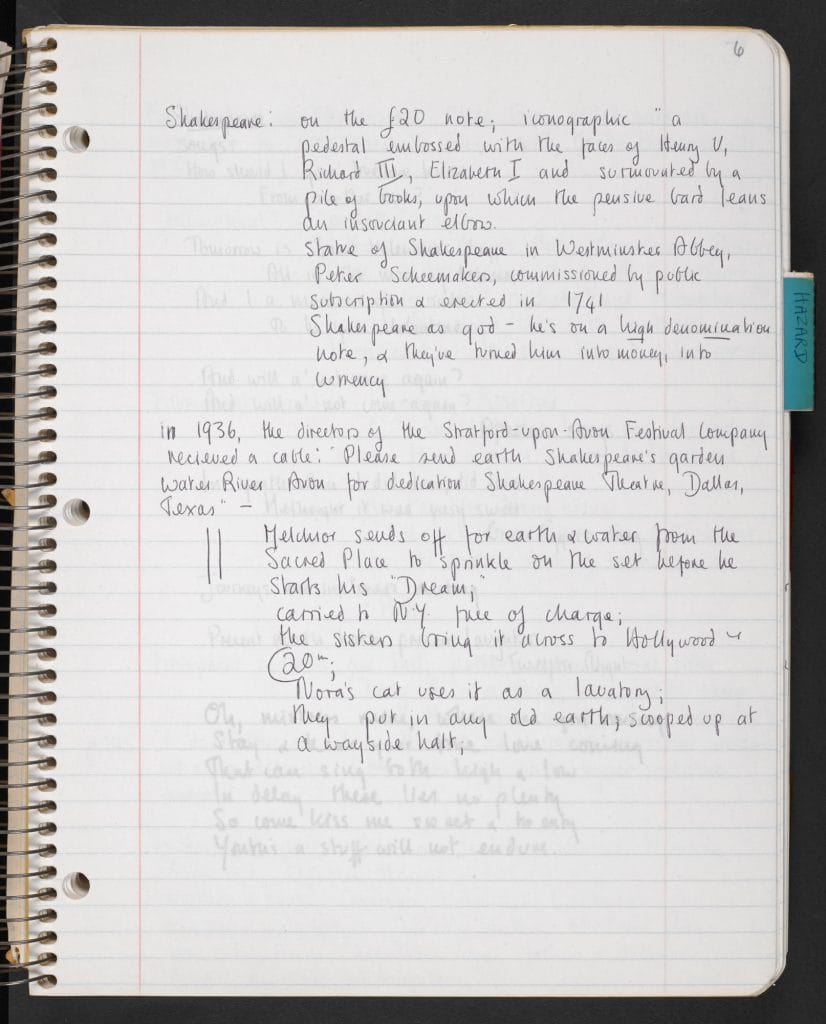

莎翁是高雅文化的象徵,他的戲裏卻有不少最下賤的貨色——私生子、老鴇、酒鬼和殺人犯。許多他的喜劇充斥著低俗鬧劇、葷段子和狸貓換太子。同時,劇中的大量主題極度黑暗,涉及亂倫、淫亂、爭鋒吃醋和殺人。在莎翁身上明顯存在文學巨匠和通俗劇作家這兩種對立的特質。在莎士比亞的時代,演他的戲算不上高雅,甚至幾近可鄙。進一步講,表演被看作正當職業的年頭也並不長,長久以來就一直是站在錯誤一邊的行當。通過一些潛移默化的方式,莎士比亞還滲透到流行文化和日常生活當中。書中人物喜愛的電視節目,例如《浪漫莊園》(To the Manor Born)和《五月的花朵》(The Darling Buds of May),標題取自莎翁劇本;在每天的談話中,我們不知不覺使用他的話語;朵拉給落魄喜劇演員「炫彩喬治」的二十英鎊鈔票上,還印著他的頭像。莎士比亞不僅主宰文學和戲劇,也是國家精神和民族認同感的象徵。「他把莎士比亞當神,簡直到偶像崇拜的地步。」(第一章)。

莎士比亞戲劇被改編成一切娛樂形式,因為他無處不在、作品識別度極高。小說開篇名言錄中的」好好複習你的莎士比亞」是音樂劇《刁蠻公主》(Kiss Me Kate)中一首插曲的歌名,歌詞出自柯爾·波特(Cole Porter)之手,有這樣淫冶的句子:「小子你想快活吧/先讓她考考你《一報還一報》」(When your baby is pleading for pleasure / let her sample your Measure for Measure )。卡特甚至百尺竿頭更進一步,寫出「他正躺在床上,複習(摩擦)他的莎士比亞」(there he was, on the bed, brushing up his Shakespeare)(第一章)。這確實夠色情、夠讓人浮想聯翩,但縱使泉下有知,這個能取悅大眾的文學天才想來也不會反對。

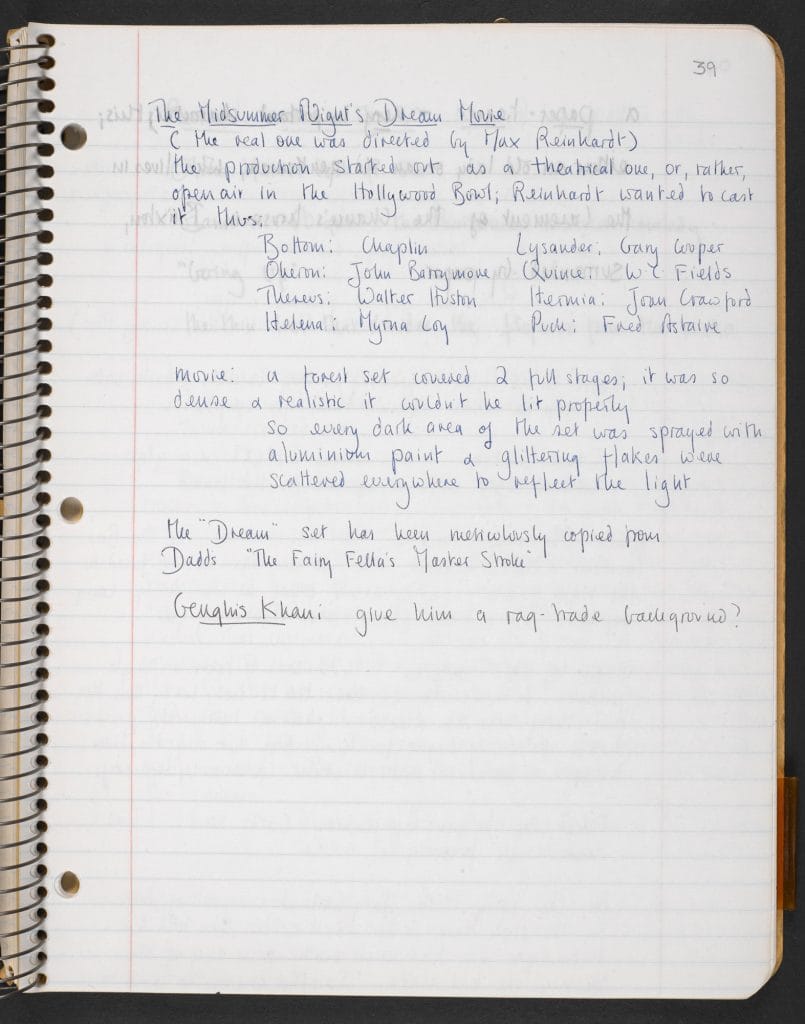

荷里活

雅俗之爭最熱鬧的衝突,當屬那段朵拉在荷里活拍電影版《仲夏夜之夢》的回憶。荷里活代表流行娛樂的最高點,這部影片被稱為「媚俗的傑作」(a masterpiece of kitsch)(第三章)也是順理成章。在卡特的小說裏,這部朵拉和諾拉連袂出演的電影,以1935年馬克思·萊因哈特(Max Reinhardt)執導的改編電影為基礎。在萊因哈特的影片中,詹姆斯·卡格尼(James Cagney)扮演波頓,米基·魯尼(Mickey Rooney)扮演迫克,這是巨星和荷里活聯手演繹莎士比亞戲劇的先例之一。在《明智的孩子》中,梅齊爾·罕擇的第二任妻子、女演員岱麗雅·迪蕾尼(原名黛西·達克)這一角色,融合了拉娜·特納(Lana Turner)和瓊·哈洛(Jean Harlow),她那句 「給我剝隻蝦」(peel me a prawn)致敬梅·韋斯特(Mae West)在電影《我不是天使》(I’m No Angel, 1933)中的台詞「比拉,給我剝個葡萄」(Beulah, peel me a grape)。朵拉外號「愛爾蘭」的男朋友是個寫劇本的酒鬼,他有點像法蘭西斯·史考特·費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald),有點像小說家、劇作家和雜詠家納撒尼爾·韋斯特(Nathanael West),又有點威廉·福克納(William Faulkner)的影子,這三人的酒癮都很大。

莎士比亞高雅文化蒞臨荷里活這片巴比倫式的艷俗之地,儀式自然少不了。梅齊爾·罕擇,就像布萊姆·斯托克(Bram Stoker)筆下的德古拉伯爵那樣,叫朵拉和諾拉帶一盒艾芳河畔史特拉福(Stratford-upon-Avon)的泥土到荷里活,用來撒在電影佈景地。可惜,坐火車從東海岸到西海岸的旅程中,女主的貓卻把泥土當成了貓砂,弄出樁一本正經的無厘頭。朵拉丟掉髒土,換上第一時間能弄到的新土,儀式照常進行,除了朵拉無人知曉個中蹊蹺——多少點出了荷里活的本質:你所見的和實際發生的很少一致,假像無處不在。

結語

1992年,安潔拉·卡特去世,令英國文壇痛失一個巨匠,但她至少留下最後一部作品作為離別贈禮,激勵我們擁抱生活,接納生活的一切精彩、惡俗和萬花筒般的奇葩。世人常說,《暴風雨》是莎翁對舞台的告別,那麼,莎氣十足的《明智的孩子》也可算作同樣的紀念。與這部小說滿紙童話花紋相得益彰的是,書中沒有一個角色死於衰老,都是早夭或悲劇式的死亡。若有一點點好運,總有光明的未來可期。在小說結尾,普洛士丕羅般的老不死佩瑞格林送來一份大禮,叫朵拉和諾拉·欠思莫名其妙地照顧起一對雙胞胎嬰兒,還是龍鳳胎,這在罕擇和欠思家族的雙胞胎傳統中史無前例。以75歲高齡,朵拉和諾拉要展開人生的新篇章,一起當雙胞胎的媽媽。故事進入輪迴,但有了新的精彩。唱歌跳舞是多開心的事。

撰稿人: 格雷格·布澤雷爾(Greg Buzwell )

格雷格·布澤雷爾是大英圖書館「文學印刷資料,1801-1914年」展覽的策展人;他同時也是大英圖書館2014年10月到2015年1月20號的展覽「哥特文學,恐懼與驚奇:哥特的想像力」的聯合策展人。他的研究方向主要是維多利亞時代晚期的哥特文學。他還編輯了一系列瑪麗·伊麗莎白·布萊頓的鬼故事,《玻璃杯中的臉以及其他故事》(The Face in the Glass and Other Gothic Tale),在2014年秋季印刷出版。