《愛麗絲夢遊仙境》中的擬人法

愛麗絲說:「我不想到瘋子堆裏去。」

貓說:「啊,那可沒辦法,這裏全是瘋子。我是瘋子,你也是瘋子。」

愛麗絲問道:「您怎麼知道我是瘋子?」

貓說:「你不瘋,就不會到這裏來。」[1]

(《愛麗絲夢遊仙境》第六章)

在卡羅1865年發表的《愛麗絲夢遊仙境》中,愛麗絲闖進了一個自成一套古怪理論的瘋狂世界。這篇故事是荒誕文學的經典。十九世紀中期,這種創作風格曾大行其道。說到「荒誕」,通常是指欠缺意義。但荒誕文學並非在擺脫一切意義,只是讓一切亂了套。其常用的技巧包括倒錯邏輯和語言、生造有趣的合成詞、改變大小和比例。這一切,都能把熟悉的事物變得離譜。在卡羅的荒誕世界中,動物和物品能說話和做事,幾乎和人一樣。愛麗絲見到一隻兔子拿出陀錶看時間,和一條抽水煙的毛毛蟲交談,還聽到一隻仿甲魚(他用維多利亞時期一種常見的湯為自己取名,那是用牛雜模仿真甲魚湯的便宜菜)唱歌。這樣光怪陸離的場景,在《愛麗絲夢遊仙境》中還有很多。

這種給非人類的生命注入帶有人性特質的荒誕,是一種歷史悠久的兒童文學創作技巧。當時,不僅卡羅及其同期作家愛德華·利爾等荒誕作家使用這種技巧,兒童文學也普遍採用,使其獲得進一步的發展。

荒誕

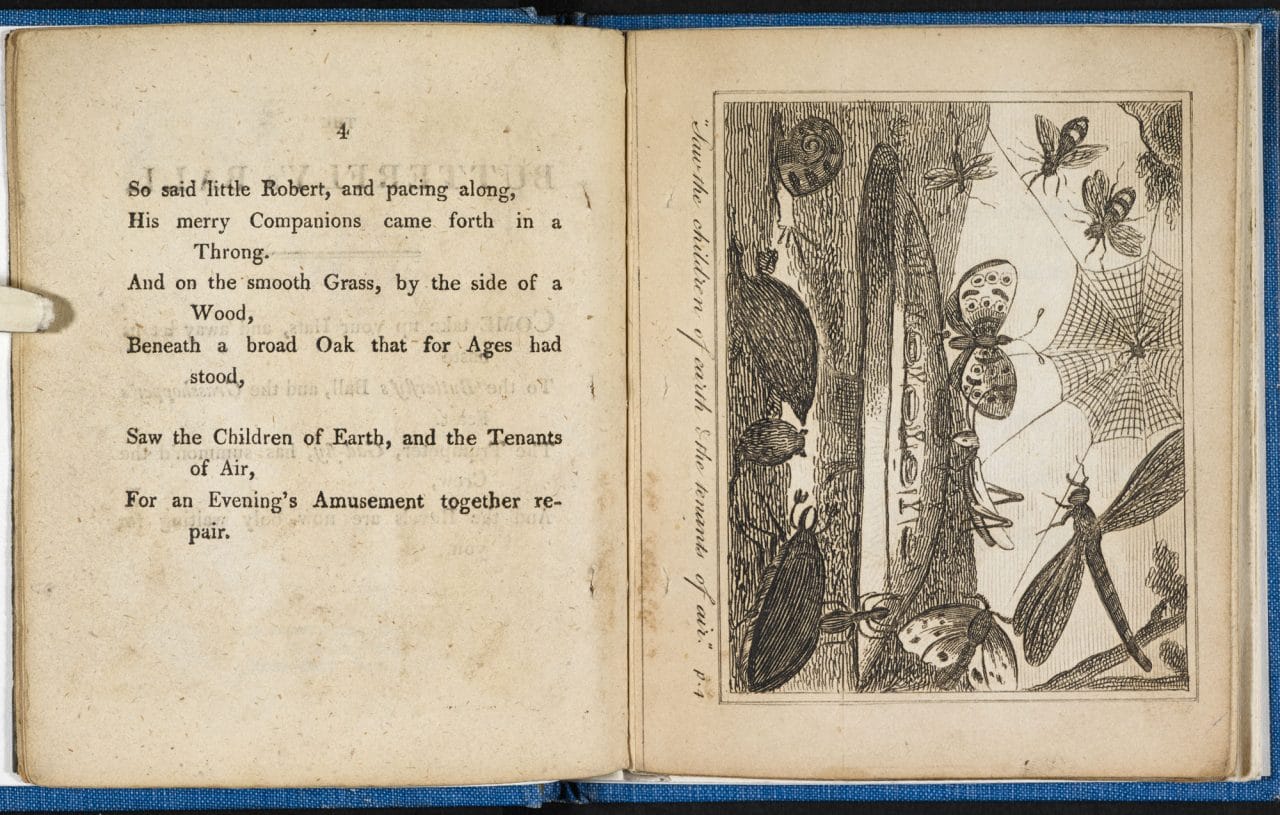

荒誕文學的起源不始於十九世紀,但在此時期已經自成一派。卡羅和利爾繼承這種兒童文學的傳統創作手法,把動物的行為想得和人一樣,並從中發掘意趣。一部分笑點在於,動物擬人後也沒有完全失去本性。在威廉·羅斯科(William Roscoe)講述動物狂歡的幻想詩篇《蝴蝶舞會和蚱蜢晚宴》(Butterfly’s Ball and the Grasshopper’s Feast,1806)中,一隻草蜢為娛樂賓客表演走繩索。這算是夠離奇了,但出格的是,一隻蝸牛答應要在同一條繩子上表演優雅而遲緩的交際舞(也稱小步舞),因此引來賓客的哄笑。蝸牛參加這場派對還說得過去,但讓他跳舞就太荒唐了。在薩拉·馬丁(Sarah Martin)的《老媽媽哈伯德和她的狗的滑稽劇》(The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and Her Dog,1805)中,有一隻狗抽煙斗、吹長笛、騎山羊、看報紙,讓主人哈伯德夫人操碎了心。最後某一天,主人哈伯德夫人回到家,發現狗穿起了衣服,到了這個點,荒唐的事情反而顯得正常起來:

夫人行禮,

狗兒鞠躬,

夫人說,老爺,

狗兒說,汪汪。

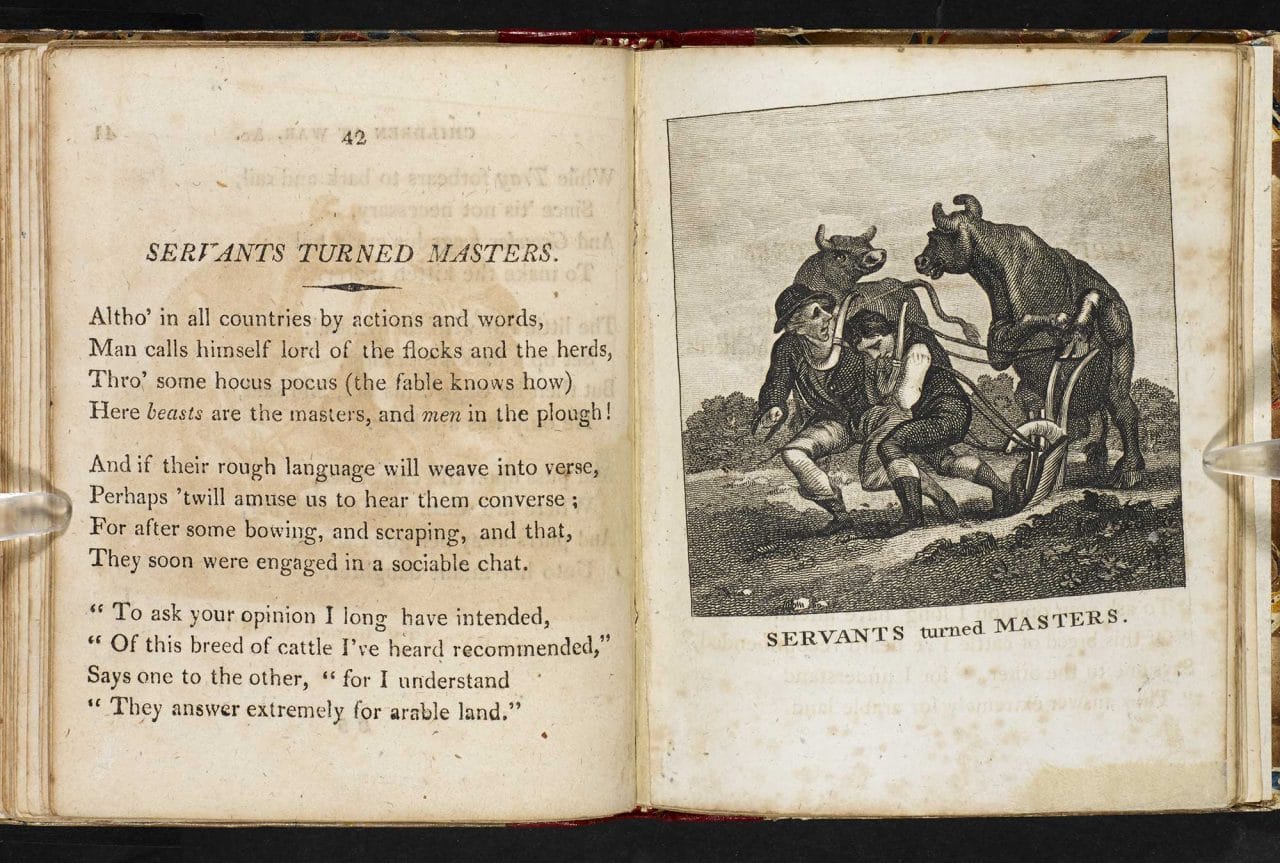

十八世紀有很多以「世界顛倒錯亂」為主題的廉價口袋本,講述相似的把身份對調的荒誕故事,並關注人類對動物的暴力,像鵝把一名廚師扔進烤箱 、魚釣人之類的故事,完全是動物的復仇。在安·泰勒和珍·泰勒(Ann and Jane Taylor)合著的童書《顛倒先生的神奇魔法燈》(World Turned Upside Down,1810)中,魚還成了漁民。在她們的書裏,正常秩序被反轉,雄鹿和鳥都成了獵手。有時,這類書會進行道德說教,如《孩子打仗》(Children at War)和《貓狗和睦》(Cats and Dogs at Peace)之類的故事,想讓孩子學乖;但有些並沒有明顯的道德意義,如《驢變象》(The Ass Turned Elephant),講一頭驢欲透過借來的象鼻子以此得到重視。

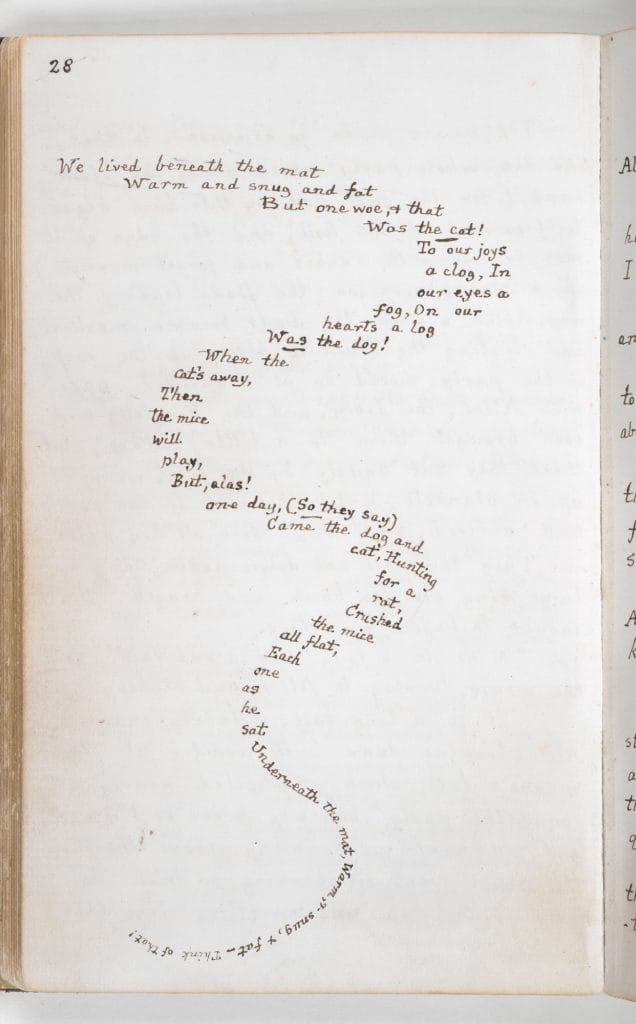

利爾和卡羅的荒誕,在邏輯和因果上更和諧統一。不僅讓人摸不著頭腦,也讓人開懷。利爾的第一部荒誕作品叫《荒誕書》(A Book of Nonsense,1846),是作者親手配圖的五行打油詩集。他筆下的角色乖張古怪,還常莫名其妙挨打,如《懷特黑文的老男人》(Old Man of Whitehaven)所呈現的那樣。利爾的另一些作品笑中帶淚,如單卷本《荒誕的歌、故事、植物和字母》(Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets,1871),收錄《貓頭鷹和乖貓》(The Owl and the Pussy-cat)、《江波人》(The Jumblies)等。《長腿蚊子爸爸和蒼蠅先生》(The Daddy Long-legs and the Fly)也有這種悲諧的情緒。蚊子爸爸腿太長以至於「唱不了一丁點歌」,蒼蠅先生腿太短以至於不能去宮殿。這兩個異類,都是又好笑、又可憐。作為某種慰籍,他們最後抵達「格魯姆伯利亞大平原」,在那裏他們「一直在玩耍(play for evermore) / At battlecock and shuttledore」[2],但我們不能忘記,隱世田園也是一種逃避。

卡羅爾的荒誕更有條理,喜歡雙關、悖論和文字遊戲。起初,卡羅——其真名查爾斯·勒特威奇·道奇森(Charles Lutwidge Dodgson)——給他十歲的忘年交愛麗絲·利德爾(Alice Liddell)講故事,這是《愛麗絲夢遊仙境》的源起。後來,他為了愛麗絲,把故事寫成書,取名《愛麗絲地下漫遊記》(Alice’s Adventures Under Ground)。大英圖書館藏有原始手稿。該故事出版後即獲成功,卡羅爾隨之又寫下《愛麗絲鏡中奇遇記》(Through the Looking-Glass and What Alice Found There,1871)。他的文字遊戲凸顯了社會慣常的語言用法。在《胡言亂語》(Jabberwocky)一詩中,可以看到不少把兩個詞合二為一的所謂「混成詞」(portmanteau):“slithy”指“lithe”(軟綿綿)又“slimy”(黏乎乎);“frumious”結合了“furious”(發怒)和 “fuming”(冒煙);“chortle”(現在常用,但由卡羅爾發明)是“chuckle”(偷笑)和“snort”(嗤鼻)的組合(《愛麗絲鏡中奇遇記》第一章)。要理解文中的詞義,就得明白詞的用法和規則。有一首長詩也是卡羅的荒誕作品,名叫《獵烏》(The Hunting of the Snark,1876),其用語規則更加晦澀。作者稱,結尾那句無從解讀的「你瞧,烏就是惡」(For the Snark was a Boojum, you see),是整首詩的詩眼。

卡羅和利爾的創作,堪稱與教誨式兒童文學分道揚鑣的先驅,但也被視作對某些行為準則和價值觀的認可。愛麗絲的冒險雖然荒唐,但並非毫無意義,結尾處返回真實世界時,她還學到了必須長大成人的道理。當時的其他擬人式兒童創作也和教誨文學有錯綜複雜的關係。在查理斯·金斯利(Charles Kingsley)的《水孩子》(Water-Babies,1863)中,掃煙囪的主角掉進河裏,變成可穿行水陸的水孩子,與水生動物一起展開冒險,從中學習做人的道理。在某種意義上,這部古怪而散亂的作品,可算是金斯利對達爾文數年前發表的《物種起源》的一個非同尋常的另類創作。

拉迪亞德·吉卜林(Rudyard Kipling)的《叢林故事》(The Jungle Books,1894-95)採用了另一種擬人手法,糅合動物寓言和冒險故事,常要以大英帝國時期的文化為背景來解讀。在故事中,主角男孩毛格利必須學會「叢林法則」(The Law of the Jungle),即指「弱肉強食」、「狗咬狗」的意思。有人認為,這種社會準則式教育是為大英帝國主義中「文明化使命」的隱喻。金斯利和吉卜林採用的動物幻想式創作手法,也是二十世紀早期兒童文學的顯要特徵。最突出的例子是碧翠絲·波特(Beatrix Potter)的《彼得兔》系列(Peter Rabbit,1902-1912)和肯尼斯·格雷厄姆(Kenneth Grahame)的《柳林風聲》(The Wind in the Willows,1908)。

脚注

撰稿人: 馬丁·迪布瓦(Martin Dubois)

馬丁·迪布瓦教授是紐卡斯爾大學維多利亞文學課的講師。他目前主要的研究方向是:維多利亞時期的詩歌,特別是杰拉爾德·霍普金斯的詩;維多利亞時期的文學與宗教等。他與其他人為《英語研究年度作品》期刊合撰了關於維多利亞詩歌的年度評論文章。