布魯姆斯伯里與中國

赵毅衡教授在本文講解由維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)及畫家瓦妮莎·貝爾(Vanessa Bell)為核心的布魯姆斯伯里派與中國新月派千絲縷的相似點。

請誰不請誰?

所謂布魯姆斯伯里集團,實際上是一個鬆散的,經常聚會的知識份子群體,這個集團永恆的核心,卻是兩位姐妹:畫家瓦妮莎·貝爾(Vanessa Bayer),小說家維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)。到底誰是布魯姆斯伯里派的人,實際上沒有確定範圍。如果把兩姐妹從1905年到1939年三十五年中邀請過的人全部開列,布魯姆斯伯里的「成員名單」就會很長,1987年出版的《布魯姆斯伯里人名錄》(Who’s Who in Bloomsbury)列名上百,都是知識界的領袖人物。主要是畫家(格蘭特、卡靈頓),作家(福斯特、加涅特),詩人(艾略特),美學家(貝爾、弗萊),也有政治學家(狄更斯、倫納德‧吳爾芙)和經濟學家(凱恩斯)等等。

不過瓦妮莎與維吉尼亞也是「最不能忍受呆瓜」的人,她們一旦覺得某人「沒勁」,就毫不客氣拒絕再邀。誰不再參加聚會,誰也就不再是此派的人。因此此書大部份人,只是「一度」屬於該派,或者說,邊緣成員。因此此派沒有甚麼正式非正式成員之分,但是有常來的核心份子,和偶爾來的「邊緣份子」。

辛亥左右,大英博物館收進大量東方文物,需要招一個年輕助理,整理中日繪畫。韋利(Arthur Waley)1913年從劍橋畢業,得到這份工作,卻不懂任何東方語言,臨時自學中文日文,不久就成為西方二十世紀翻譯中日詩歌的聖手。他的優美而流暢的譯文,影響遠超出東方文學圈子外,至今廣為流傳。

韋利每天騎自行車到大英博物館上下班,難免遇到劍橋先後同學熙熙攘攘進出某個門。他被邀請參加布魯姆斯伯里的聚會,大半原因是因為當時中國詩是個時髦題目。但是韋利卻是一個拘謹的人,與布魯姆斯伯里那些意氣飛揚的才子才女不容易談到一起,那對姐妹花很快就不再邀請韋利。

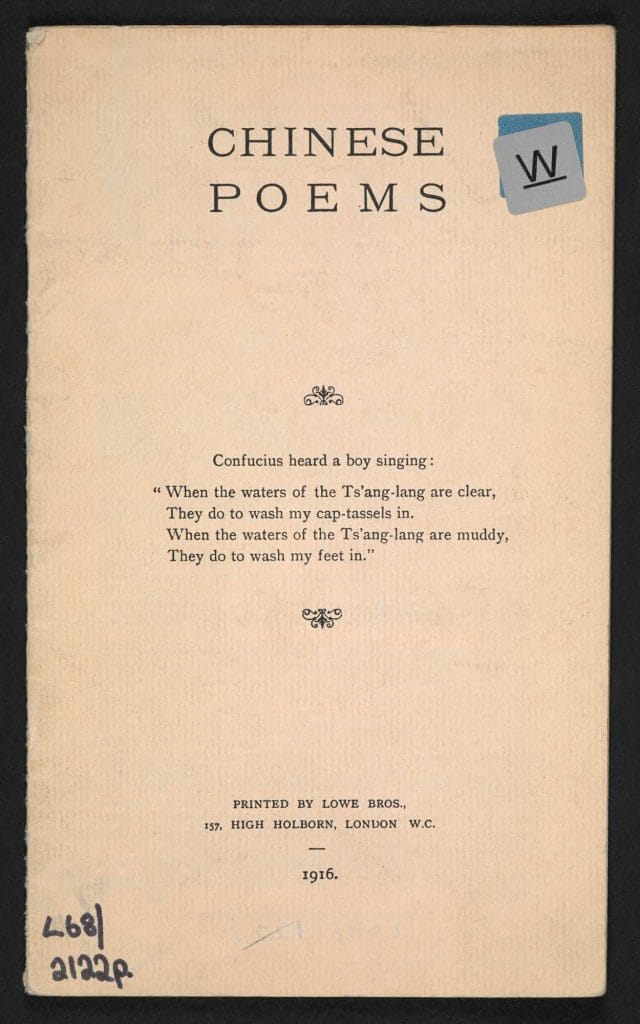

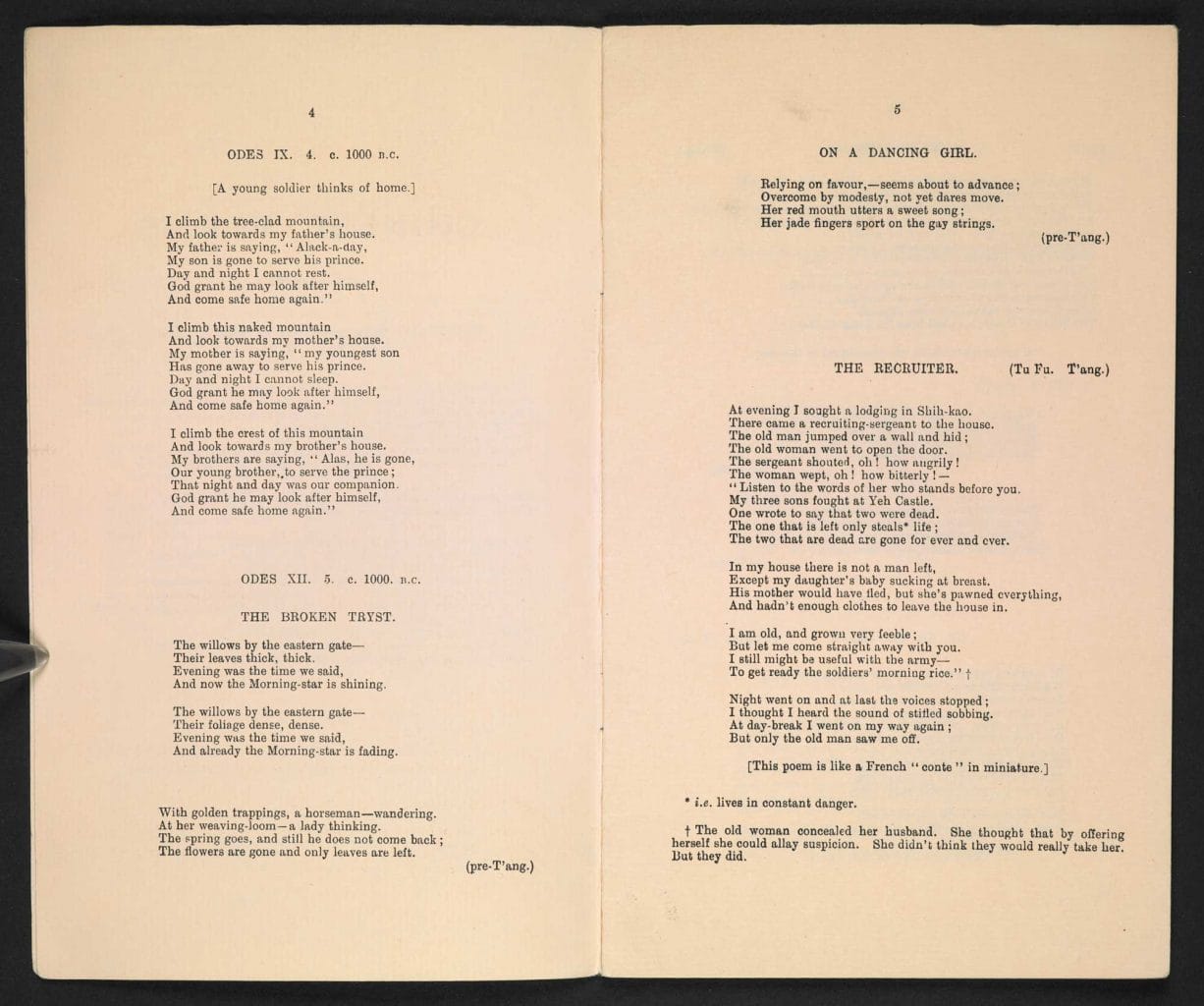

1916年,韋利完成第一本譯詩《中國詩一百首》,用的是自由詩,而且是「梯形」詩行。譯風太新潮,沒有出版商肯接受。韋利的劍橋同學弗萊資助,幫他印了一百本。韋利給斯特拉奇(Lytton Strachey)一本,受到一頓無情的嘲笑;給龐德一本,結果龐德與這位無名小助理成為好友,還拉上另一位無名小詩人艾略特,三人每星期在倫敦索荷區喝一次咖啡,暢聊中國詩。

現在研究該派的文化史家,往往把韋利算在裏面,可能是想顯示這批知識精英的眼界開闊。其實韋利津津有味的談題,往往是《本草綱目》中的某種茶,或是敦煌手捲某歌謠提到的農具,在沙龍裏,這些題目當然不可能成熱門。我在伯克利加州大學的導師白之先生,讀過韋利的講習班。鄙人也可以高攀為布魯姆斯伯里的隔代弟子。

韋利的生性,連作教師都不適合。他是東方學院的「名譽講席」,只給研究生和教師開講習班。但是這些講習班經常冷場,參加者不知道提甚麼問題,才不至於浪費大學者的時間,而大學者也不知道學生想了解甚麼。的確韋利只適合與大英博物館的收藏終生相守,他是個書齋學者。

而布魯姆斯伯里的人物,大都拒絕做書呆子。我們可以說他們是現代知識份子的典型:在各自的專業上是權威,但是高談闊論的卻是與本行不太沾邊的任何「大題目」。賽以德說真正知識份子應當是「業餘」的,這些人物,聚談終夜言不及義,夠得上這個標準。

只傳一世

布魯姆斯伯里人物對性事和友誼的非凡態度,本來似乎可以代代相傳,結果布魯姆斯伯里的做派,在後輩身上一個個搞砸。瓦妮莎的長子朱利安‧貝爾,不愧布魯姆斯伯里王子:才氣橫溢,風流倜儻,對父母輩的生活方式很感驕傲。1935年秋天應聘到武漢大學做英國文學教授。政治學家姨父倫納德支持他的選擇,說中國將是革命力量的中心。臨行前倫敦要為他餞行的朋友多得顧不過來。但是到武漢不久,朱利安就熱戀上比他大八歲的凌叔華。按父母輩傳統來看,愛情就是愛情,不敢愛有夫之婦,反而是道德懦弱。

朱利安在愛情上左右支拙,焦頭爛額,就約了他的英語班上得意門生葉君健,一起沿著紅軍第四方面軍的長征路徑走川北,試圖做他的中國革命之夢。朱利安激賞馬爾羅的《人的境遇》,真以為西方人在中國革命中扮演重要角色。但是三十年代中期,他的確面臨一個兩難之境:法西斯主義的猖獗,使他覺得不能再固守老一輩的反戰立場,而布魯姆斯伯里的孤傲自由精神,使他不能忍受大眾化的愛國主義。因此,他只能到國外參加反法西斯戰爭。果然,不久後他如願以生命酬理想,死於西班牙內戰。葉君健在1944年,受命到英國任「鼓動員」(Agitator)。這個職務名稱奇怪,任務倒也清楚。朱利安的這些長輩友人,還是給了他不少幫助。

另一個得到布魯姆斯伯里幫助的是作為大公報記者來英的肖乾。諾曼底登陸前,肖乾忙中偷閒,在劍橋讀研究生,寫《英國心理派小說》論文。當時維吉尼亞剛自沉去世不久,倫納德讓肖乾來家中閱讀維吉尼亞的手稿和日記。可能肖乾是全世界第一個讀到吳爾芙信件日記的人。這些珍貴材料,與布魯姆斯伯里主要人物的信件日記,一直藏於劍橋大學檔案庫,八十年代後陸續整理出版面世,依然還有很多寶藏,例如朱利安在中國時與瓦妮莎親密的通信,等著好事者去發掘。

不過中國人與布魯姆斯伯里的姻緣,還會與布魯姆斯伯里神話一起延續下去。在查爾斯頓紀念館,看到不少中國工藝品。我們不知道是中國文化人來英酬酢的贈禮,還是朱利安從中國寄回給母親的工藝品。但是我們見到的肯定不是全部,朱利安在武漢大學教書,月薪五百大洋,他說一輩子從來沒有如此富裕,靠凌叔華指引,把錢都花在買中國工藝美術品寄回英國,孝順母親。朱利安在北京中造訪「東方馬梯斯」齊白石,當場買畫寄回給母親,現在已不知去向。

誰算新月派?

中國「新月社」,名字據說來自泰戈爾《新月集》,其結社活動顯然以布魯姆斯伯里為模式:團聚包括詩人作家批評家、美術家、科學家,銀行家,政治家,甚至軍人等一時之選,往往以女主人沙龍為聚會地點。也出雜誌,辦書店。

可以看到:「布魯姆斯伯里集團」與「新月社」有許多相似之處:都是以文會友的鬆散集合。只是布魯姆斯伯里美術家為多,新月社以詩人作家批評家為中心(胡適、聞一多、陳源、饒孟侃、梁實秋、沈從文、凌叔華、朱湘、卞之琳、陳夢家等) ,團聚包括科學家(翁文灝、李四光、梁思成),政治家(張君邁、羅隆基),人類學家(潘光旦),經濟學家(張奚若),甚至軍人(王賡、蔣百里)等,聚會形式也是沙龍:開始是徐志摩家,後是聞一多家,最後是林徽因家。

有的文學史家考證謹慎,認為「現代評論派」與「新月派」,成員有重覆,卻不是一個派別,實際上1923年的新月社,與1925年的新月社,與1927年至1932年在上海的新月派(即新月書店作者群)成員也很不相同,細考何人真正屬於新月派,實際上不可能。但是,在《新月》上發表詩的,為《現代評論》寫稿的,參加林徽音或聞一多沙龍的,被陳夢家編入《新月詩選》的人,基本上都是徐志摩的個人朋友。所以我仿照布魯姆斯伯里派,提出一個或許比較可行的歷史清理辦法:徐志摩與誰交往,誰就是新月派。例如當時的北大學生卞之琳,從來未能參加新月派的聚會,只是因為徐志摩偶然看到他的幾首詩,青睞有加,飛到上海時親手交給新月出版社。哪怕回京途中徐不幸墜亡,哪怕卞之琳與徐志摩只見過一面,陳夢家編《新月詩選》就必須有這位青年加盟。

本世紀初中國文化人留學英國,都是學生,與當時英國文化精英的接觸很有限。徐志摩卻是一個例外:這位二十多歲的學子,在無論哪國的名流面前,從無自卑感。我在英國翻閱舊籍,不可免經常遇到徐志摩的影子。據說韋利請教過徐志摩某首中國詩的翻譯,徐志摩也與弗萊討論過青銅藝術,弗萊送給徐志摩一幅自己的畫。徐志摩在1931年那次致命的南行前,把日記文件等托交凌叔華保管,同時把弗萊這幅畫轉送給凌叔華。1946年凌叔華到英國,見到瓦妮莎,給她看這幅畫,瓦妮莎一看已故舊友之作,輾轉反復又回舊土,觸景生情,不能自已。後來荷加斯出版社出版了凌叔華的英文小說《古韻》(Ancient Melodies)。

弗萊是布魯姆斯伯里諸人中,對中國文物最感興趣的人。他是畫家,但更是美學家。弗萊是瓦妮莎的一度情人終身師友,在布魯姆斯伯里的形成上也是個關鍵人物:羅素、狄更斯等劍橋「前輩」,就是經由弗萊進入布魯姆斯伯里的圈子。弗萊努力推崇的,除了法國後印象主義,就是中國的青銅藝術了。他參與大英博物館東方部比尼翁主持的中國藝術研究項目,他的論文,是西方討論中國青銅藝術最早的文字。 1934年弗萊去世前,在母校劍橋講授美術史,中國青銅器是他熱中的題目,備課時間遠遠超出教課需要。他說「真希望能把整個學期全部用來講中國藝術,我心中對周代青銅器有宗教般的敬畏:鑄匠與他的妻子,在關鍵時刻,會不惜雙雙跳進熔爐,取得完美的陰陽配合」。這恐怕是徐志摩講出來能打動洋人心弦的好故事

唯一者徐志摩

我沒能判別清楚的是:徐志摩與布魯姆斯伯里人物的相知程度,是否已經能算圈中人。這個題目,似乎不值得深究,但是在英國文化史上,算不算一個「布魯姆斯伯里派」,出入大矣。

徐志摩認為美國文化人太淺薄,從美國哥倫比亞大學轉到英國。他希望到劍橋師從羅素學哲學。不巧羅素剛與劍橋校方鬧翻,徐志摩就在倫敦經濟學院就讀。另一說是他與金岳霖,張奚若在紐約聽到拉斯基演講,大為傾倒,三人聯袂來英,學習英國的社會主義政治理論。當時英國自由主義者大量轉入工黨,費邊社會主義正時興當令,而布魯姆斯伯里的政治立場,一直接近費邊社會主義。維吉尼亞‧吳爾芙1928年日記中發牢騷說,丈夫倫納德身邊老有一些中國學生(可惜她沒有記下名字),求教合作社運動之類的問題。這批倫敦經濟學院信奉「社會主義」的中國學生,到中國卻成為思想頗為簡單的西化派。英國的左翼激進立場,到中國就很有可能成為保守主義,這是國際文化交流史上一個難以逃脫的怪圈。

在倫敦如魚得水的徐志摩,1921年終於因失戀加離婚而頹唐。他又想重溫劍橋求學夢。當時狄更斯已從劍橋國王學院院長退休,但是說話尚管用,就讓徐志摩到劍橋做旁聽生。狄更斯是個有名的「愛中國者」,一戰後,曾應國聯之委託考察印度、日本、中國的政治前途,他的報告對中國的前程包最大希望。他在家中常穿一身辛亥後容易買到的品戴花翎滿清官服。對中國學生,幾乎有求必應。華東師大陳子善教授考證發現,徐志摩有題詩贈狄更斯。

三十年代,布魯姆斯伯里的集會地點移到瓦妮莎在鄉下的居處「查爾斯頓農莊」。 1937年朱利安戰死於西班牙,對瓦妮莎打擊太大,布魯姆斯伯里集團的集會漸漸終止。吳爾芙1941年自殺,應當說是這個社團的最後終結;徐志摩死於飛機失事,也就是新月派的實際終結。

的確這兩個「派別」有太多的相似點,因此除了文學史的接觸研究,還應當做平行研究:兩個完全不同的社會中,在完全不同的政治局勢包圍下,怎麼會出現組成方式,審美立場都非常相似的團體?難道「美學現代性」是每個民族現代化進程中必然要走過的路標?

文章版權持有者:© 趙毅衡。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 趙毅衡

趙毅衡,符號學-敘述學教授。南京大學學士,中國社會科學院碩士,伯克利加州大學博士。 1988年起任教於英國倫敦大學;2005年回中國擔任四川大學教授,2008年創立符號學-傳媒學研究所。主要著作有:《遠遊的詩神》1983、《新批評》(1984)、《文學符號學》(1990)、《當說者被說的時候》(1994)、《The Uneasy Narrator》(1994 )、《禮教下延之後》(1997)、《Toward a Modern Zen Theatre》(2000)、《符號學:原理與推演》(2011)、《廣義敘述學》(2013)、《哲學符號學》( 2017)。他的散文集有《有個半島叫歐洲》(2007)、《趣味符號學》(2015)、詩話集《斷無不可解之理》(2016);文學翻譯主要有《美國現代詩選》(1984 )等。部分作品集合於六卷本《趙毅衡文集》(2013)。