勃朗特姐妹在中國的譯介和接納

本文講述勃朗特姐妹在中國的故事。從1925年出版《簡·愛》(Jane Eyre)中譯本開始,她們的文學瑰寶在中華大地經歷興衰起伏,如今則被中國讀者閱讀、研究和喜愛,視同己出。

2009年6月,根據夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的小說《簡·愛》改編的話劇在新落成的北京國家大劇院首演。這位年輕的家庭教師爭取獨立和尊嚴的艱辛歷程把很多觀眾感動得落淚。採訪中,主演陳數說她14歲時讀過這本小說,當時在上舞蹈學校,並從這個叛逆兒童的身上看到了自己的影子——因為得不到關愛和尊重,所以痛苦和眼淚只能自己默默吞下。如果說,在彩排和表演時,陳數的內心深處隱伏著簡‧愛的魂魄,那麼大概還有無數中國讀者認識她、聽過她數十年來被一再講述的故事——自從二十世紀初勃朗特三姐妹被引介到中國開始。

勃朗特姐妹作品的最早譯本

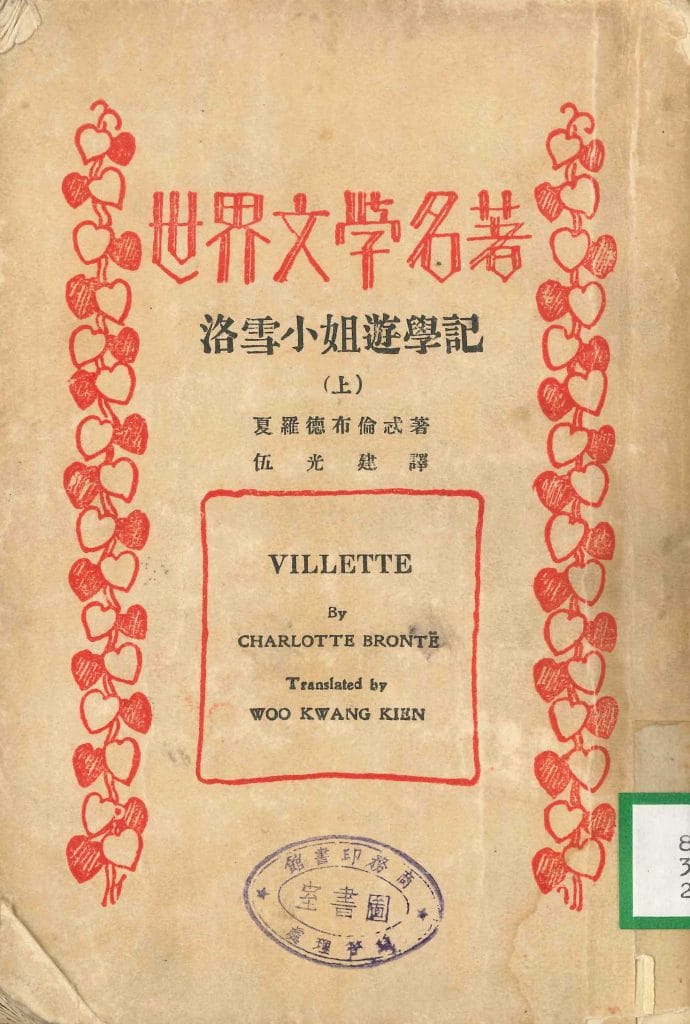

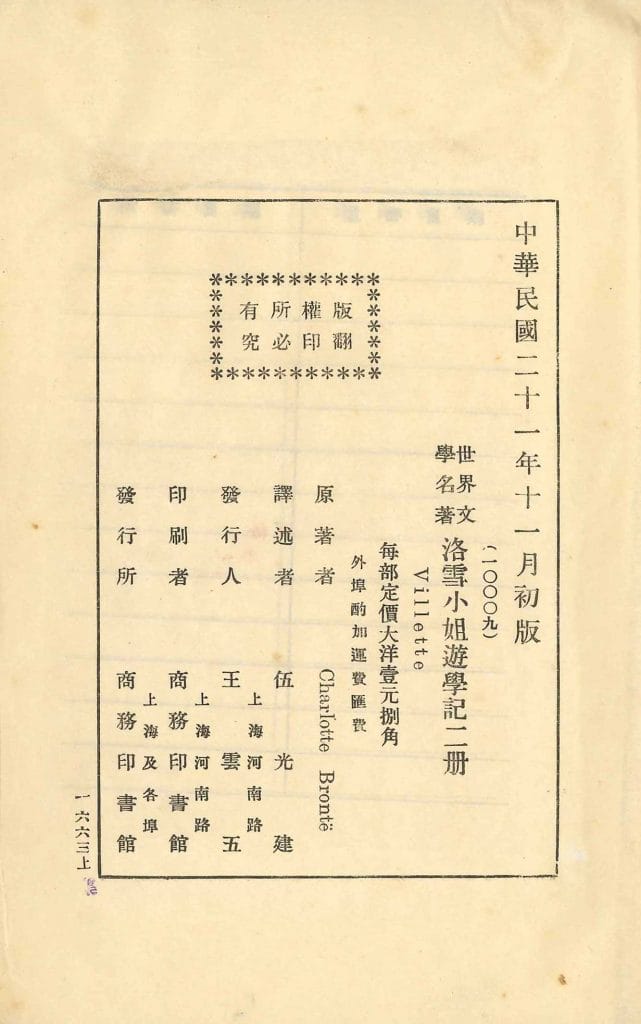

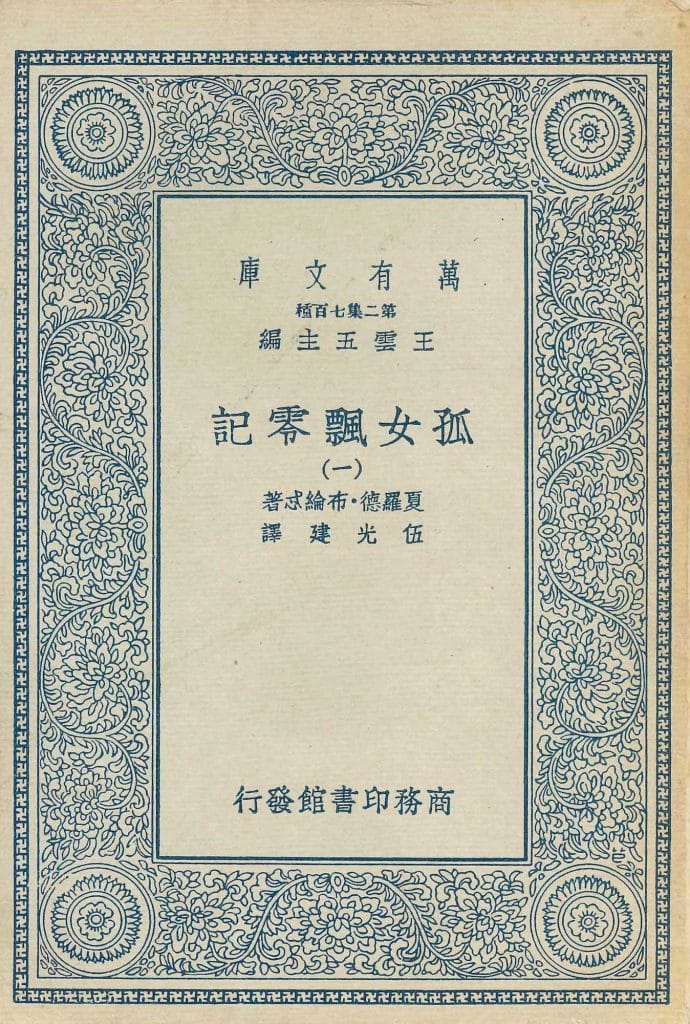

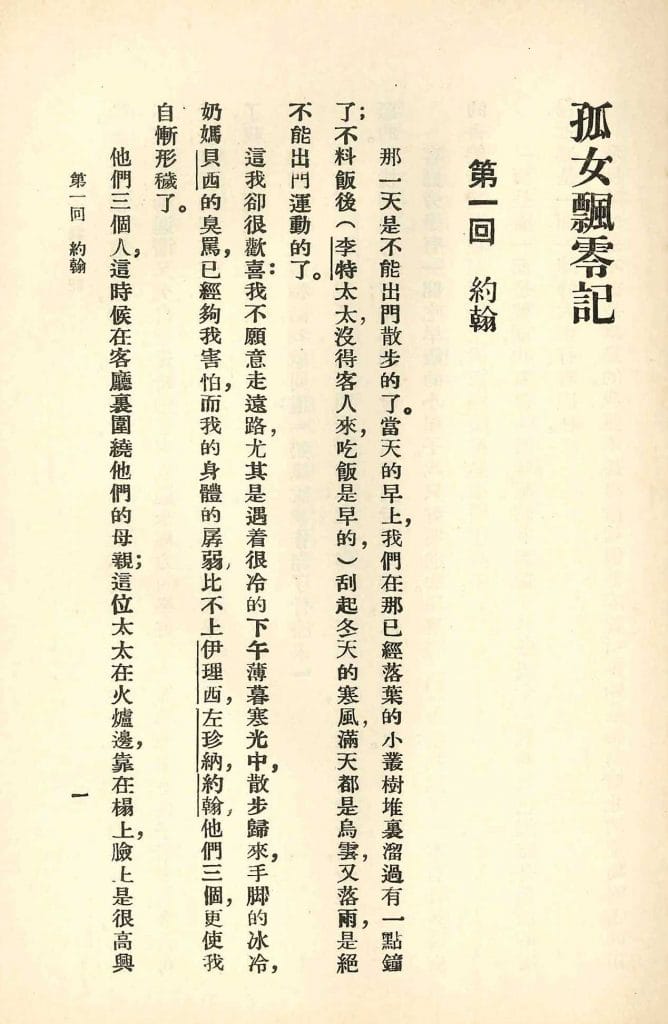

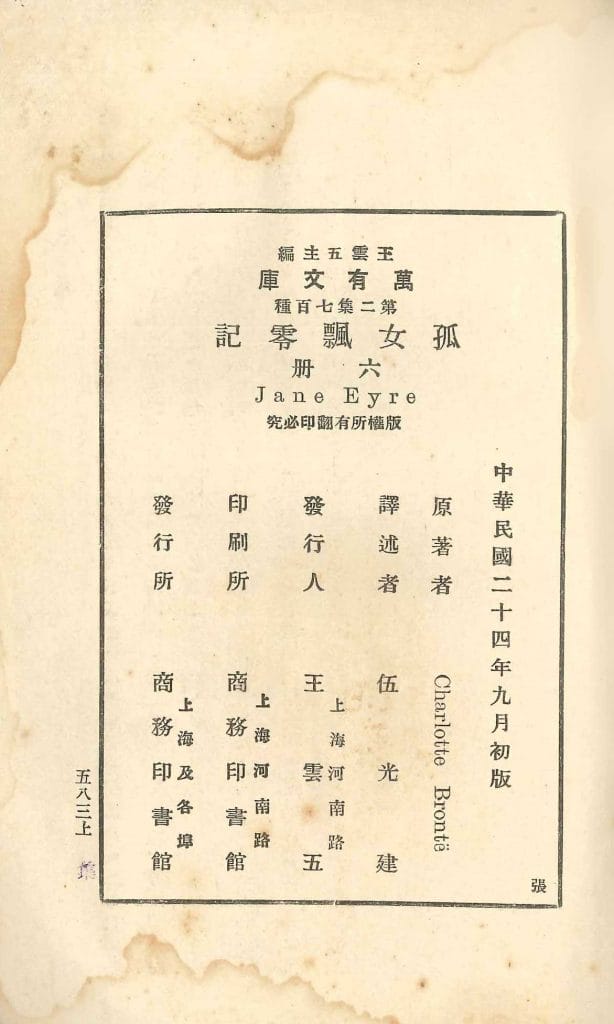

勃朗特姐妹作品最早的中譯本是《簡·愛》的節譯《重光記》,出版於1925年的上海,譯者是當紅鴛鴦蝴蝶派小說家周瘦鵑(1895-1968)。他精選內容並改編,把小說節選成一段單純的愛情故事。第一個勃朗特姐妹作品的全文譯本是艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)的《咆哮山莊》(Wuthering Heights),由伍光健(1867-1943)於1930年譯成,隨後他又在1932年譯出《維萊特》(Villette),在1925年發表了《簡·愛》節譯本《孤女飄零記》。在譯者序中,伍表示翻譯這篇小說,是因為「此書於描寫女子愛情之中,同時並寫其富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈氣概,為女子立最高人格。」

伍光健的《簡·愛》節譯本問世不到一年,李霽野(1904-1997)譯成的全本旋即登場。他的翻譯採用其老師魯迅(1881-1936)提倡的直譯法。《簡·愛》這一中文譯名出自李的手,其高明之處在於意境上吻合小說的悲傷和精神,發音也和英文不謀而合——當然,簡和羅切斯特的愛情被階級、性別和其他陳雜的枝蔓所糾纏,與「簡單」毫無瓜葛。

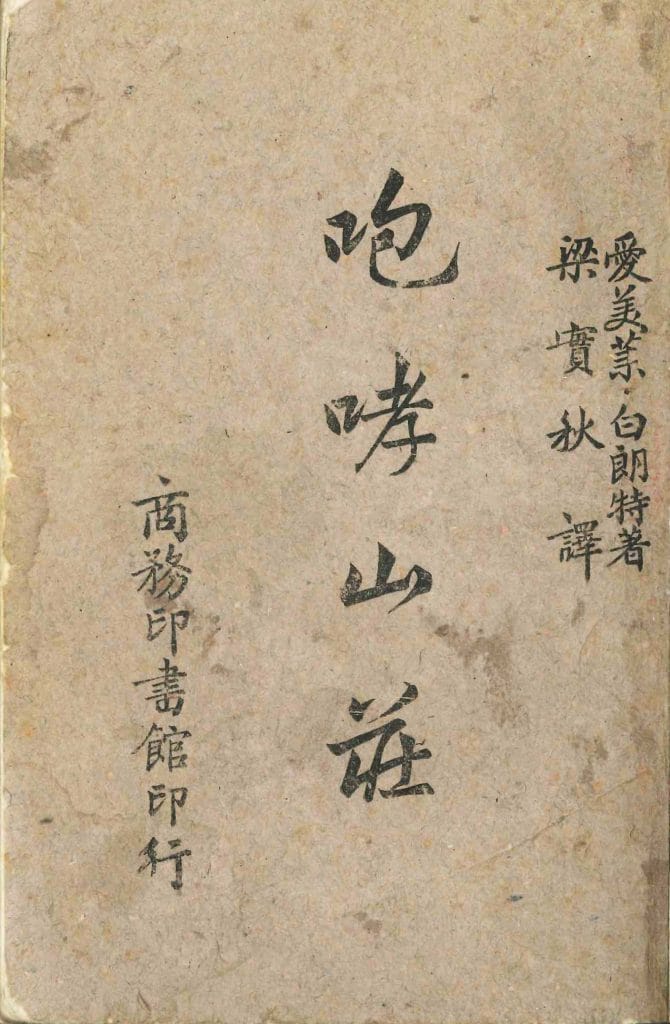

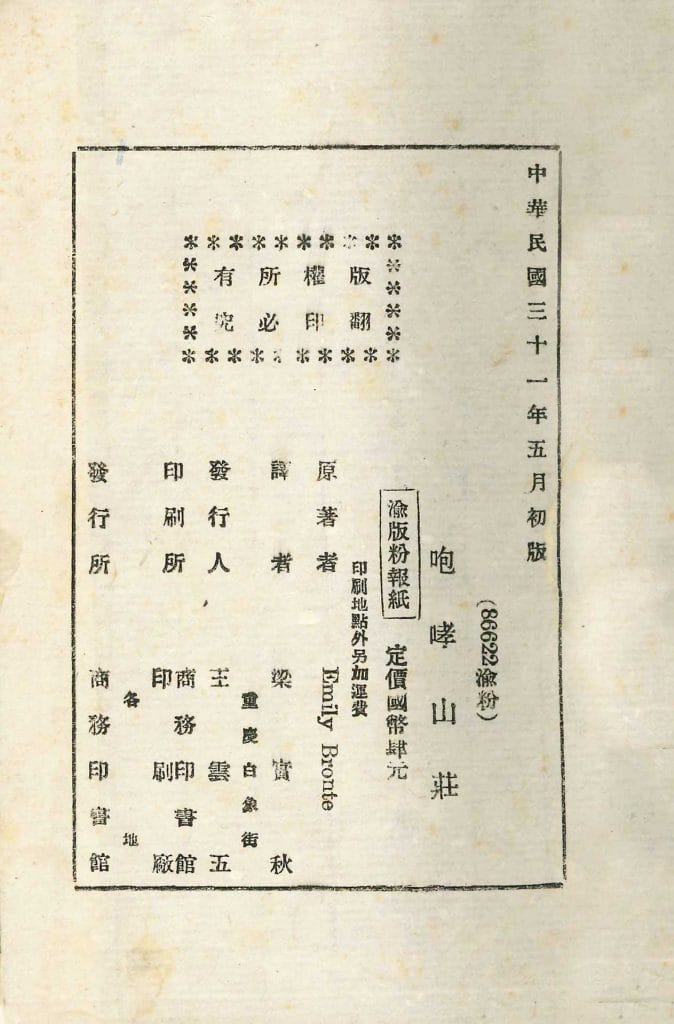

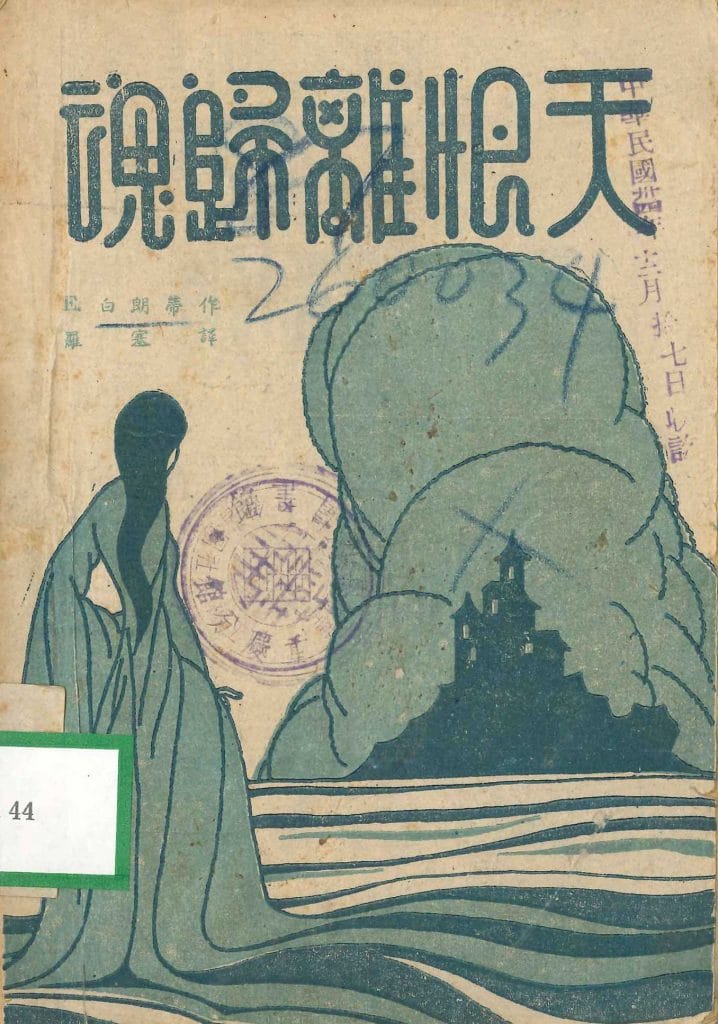

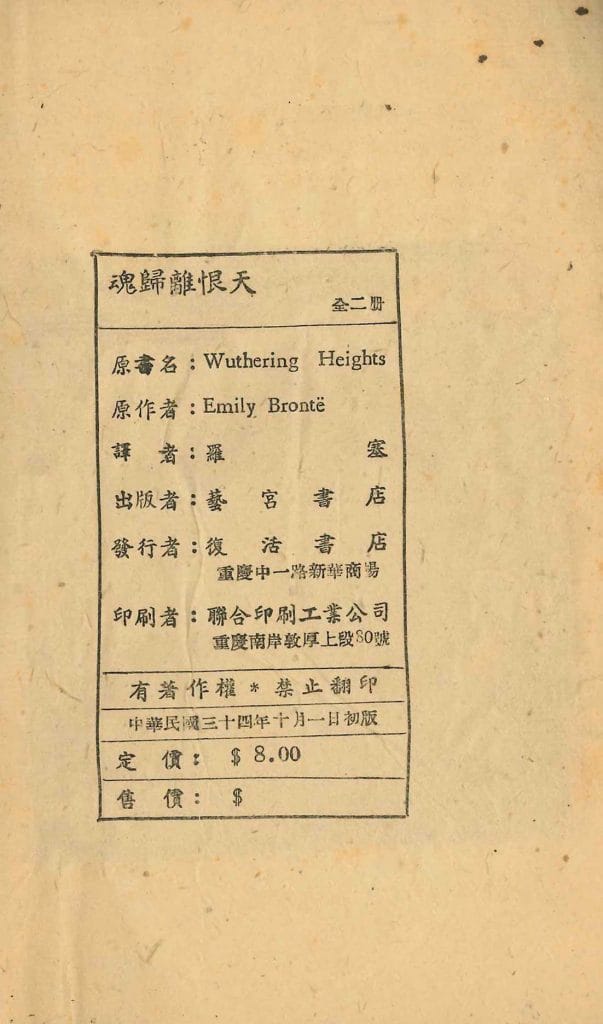

伍光健於1930年翻譯的《狹路冤家》為另三個重要全譯本鋪平道路。這三個版本書名各異,分別著眼於原著的音、意和神:梁實秋(1903-1987)1942年譯的《咆哮山莊》、羅塞(生平不詳)1946年譯的《魂歸離恨天》和楊苡(1919-)1955年譯的《呼嘯山莊》。楊苡的譯本以精妙的文學譯法脫穎而出,該書名也成為後來的譯本默認的中譯名。

《簡·愛》和階級意識

1917年,一份進步女性雜誌上刊登了一篇關於英美女性小說家的文章,儘管篇幅簡短,卻是首次為中國讀者介紹勃朗特三姐妹。一本於1927年出版的當代歐美小說史盛讚「女作家第一可數的」,是夏綠蒂.勃朗特。但五四運動(1919)的重要人物茅盾(1896-1981)對這股熱潮並不以為然。在一場翻譯甚麼外國文學、如何翻譯的激辯中,作為論戰一方,茅盾堅定地認為,在「尚未有成熟的『人的文學』之邦,像現在的我國,翻譯尤為重要;否則,將以何者療救靈魂的貧乏、修補人性的缺陷呢?」(《小說月報》改版一週年回顧文章)對茅盾等人而言,這部講述家庭教師(作為受壓迫和剝削階級的一員)的故事,對愛國救亡和文化啟蒙的迫切使命並沒有足夠的幫助。中國當時急需的,是充滿魄力和號召力的人物,就像易卜生(Henrik Ibsen)筆下的娜拉,當看透小資產階級生活完美表像下的真相,她有勇氣摔門而出。

我們可以想像的是,從1949年到七十年代,沉浸於「小資產階級」情調且缺乏階級意識的《簡·愛》和《咆哮山莊》不會很受重視。

但1975年發生過一樁軼事。某日,一道特快郵遞把1970年電視電影版《簡·愛》(由蘇珊娜·約克和喬治·C·斯科特主演)的複製本從北京中影公司送到上海電影譯製廠,文件袋上寫的不是片名,而是一串編號。廠長陳敘一,當時還帶著「修正主義文藝路線黑幹將」和「封建資產階級」的帽子,受命加急譯製並完全保密。他選中李梓和邱岳峰為主配。李曾在1943年荷里活改編影片(由瓊·方丹和奧森·韋爾斯主演)中為簡·愛配音,邱則有「歷史反革命」罪,要以他充滿磁性的煙嗓演繹羅切斯特。當時受盡誹謗的周恩來總理在電報中稱,譯製這部內參片「是為無產階級司令部研究國際階級鬥爭新動向時做參考」。但直到1979年夏天,這部電視電影譯製片才公開上映。觀眾迴響劇烈,《中國青年報》、《新華日報》和《光明日報》等全國各家新聞報紙也給予熱情洋溢的報導。

文革後的接納程度

朱虹,一位中國社會科學院的著名學者,在文革後寫成第一篇關於勃朗特姐妹的學術論文。朱虹指出,長期以來,夏綠蒂·勃朗特的小說因帶有資產階級個人主義色彩,並缺乏對資本主義社會現實的批判和揭露,而未得到充份的認可。但朱虹承認,就以「反映和揭露資產階級現實」的標準來看,勃朗特的這篇小說也不乏成就。[1] 簡·愛的母親嫁給窮牧師而被趕出家門;羅切斯特為財產被矇騙而與有精神疾病的女性結婚;幼年簡·愛在洛伍德飽受折磨;羅切斯特和簡·愛都繼承到來自英帝國殖民地西印度群島的天降橫財,這些林林總總的細節和背景,一併對資產階級社會的冷酷無情、慈善機關的腐朽、上層男性的偽善加以實實在在的批判。但小說的解放力量和真正價值,還是關於簡一生的故事。這是整本書的靈魂,通過她的一生,夏綠蒂早在易卜生的《玩偶之家》(A Doll’s House)之前,就酣暢淋漓地發出女性抗議的最強音。

在流行文化和學術界的成功

自此以後,勃朗特三姐妹的文學瑰寶在中國的關注度日益高漲。在2011年10月的一次調查顯示,當時共有一百六十七個版本的勃朗特著作在市,出自八十七位譯者和八十八家出版社。其中有九十四個不同版本的《簡·愛》,《雪莉》(Shirley)(也是夏綠蒂的作品)有一種版本,而《咆哮山莊》有六十六個版本,三姐妹中最小的安妮所作的《安格尼斯·格雷》(Agnes Grey)則有一個版本,勃朗特三姐妹合集(《簡·愛》、《咆哮山莊》和《安格尼斯·格雷》)為另外一個版本,夏綠蒂和艾蜜莉傳記各一種、學術專著各佔一個版本。

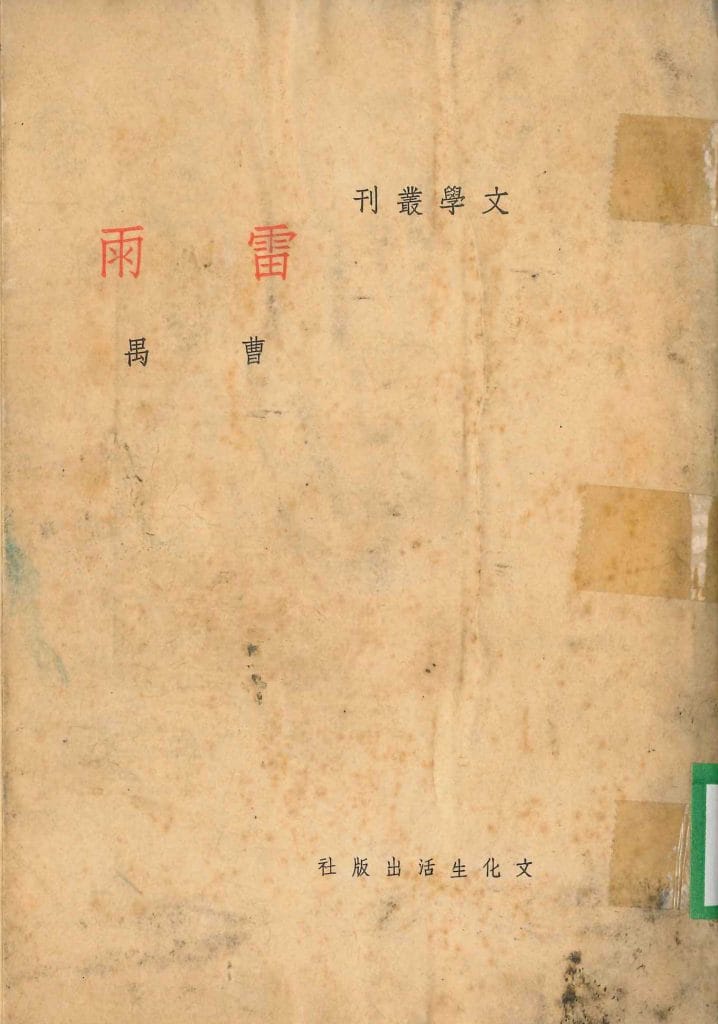

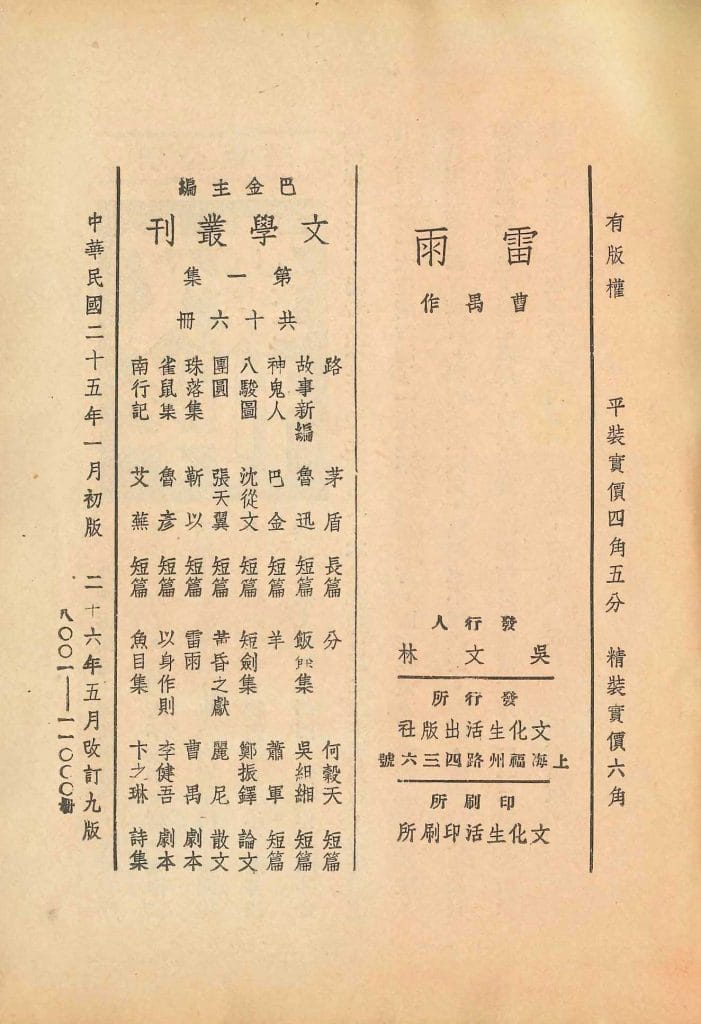

同時,數百篇研究勃朗特三姐妹的論文登上各種學術期刊。從角色分析到宗教、神話、風格和意象(如《簡·愛》中的月亮和火、《咆哮山莊》中的窗)研究。她們的小說被拿來同各種西方小說及中國作品比較,如《德伯家的黛絲》(Tess of the D’Urbervilles)、《安娜·卡列尼娜》(Anna Karenina)、《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)、《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover) 。例如,有一份研究對比《簡·愛》中的「瘋女人」伯莎和繁漪——曹禺二十世紀三十年代創作並首演的話劇《雷雨》中飽受壓抑的周太太。有一些研究發現艾蜜莉的小說與張愛玲創作的劇本《魂歸離恨天》存在引人入勝的互文性,而《魂歸離恨天》也被標榜為中國的《咆哮山莊》。另一位被拿來和勃朗特三姐妹比較的中國作家是瓊瑤,因為她的所有小說同樣講述了「至真至純」的愛情。

在她們短暫坎坷的一生中,勃朗特三姐妹從未到過這片土地,也無緣感受這裏的文化,然而如今,她們的作品被視如己出,被愛戴、被鑽研、被注入熱情。

「……心靈……一樣豐富,心胸……一樣充實」

本文開篇提到的2009年《簡·愛》話劇大量使用現代表現技術(聲光),讓故事在「現在」(桑菲爾德莊園)、「過去」(舅媽家和洛伍德學校)和「未來」之間流暢展開。至2012年夏天,這部受評論界好評的話劇已成功上演了七季,合共五十四場。 在2016年秋天,《簡·愛》又一次在北京國家大劇院盛大上演。想想看,哪怕只是一瞬間,假如夏綠蒂能坐在觀眾席前排,和摯愛的姐妹一起,見證她在十九世紀四十年代所虛構的故事,看看那位年輕女子活生生站上舞台,憑著她與男人「心靈一樣豐富……心胸一樣充實」,展開了爭取尊重的人生,劇院座無虛席,觀眾凝神屏息,共同沉浸在美的海洋,感受人性的相通——假如夏綠蒂在場,不知她會否覺得,這個中文改編戲劇和原著有著一樣豐富的「心靈」、一樣充實的「心胸」?

文章翻譯:黃毅翔

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:©️ Dr Shouhua Qi。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 祁壽華(Shouhua Qi)

祁壽華,揚州大學文學院講座教授,美國西康州大學英語教授。祁教授近年以合編者及撰稿人的身份參與編寫了學術著作《他世裡的勃朗特姐妹》(The Bronte Sisters in Other Wor(l)ds),並著有專書《西方文學在中國及一個國族的翻譯》(Western Literature in China and the Translation of a Nation,2012),兩本學術專著均由帕爾格雷夫·麥克米蘭(Palgrave Macmillan)出版。祁教授正在撰寫一本新書,題為《為中國舞台改編西方經典》(Adapting Western Classics for the Chinese Stage),此書將在2018年由路特雷奇出版社出版。