拜倫與拜倫式英雄:拜倫作品在中國的譯介

郭婷博士深入介紹二十世紀初拜倫及其作品在中國的譯介與傳播歷史。

相較於其他西方詩人,拜倫在中國可謂聲名顯赫,家喻戶曉。他的《哀希臘》(‘The Isles of Greece’)至少被十四位譯者翻譯成漢語,並在《影響中國近代社會的一百種譯作》所列名單中佔有一席之地。 [1] 當拜倫及其作品在二十世紀初被引介到中國後,不僅是中國的翻譯家,連中國的作家和文學組織(例如「創造社」和「文學研究會」)也對其十分推崇。當時,文學研究會在上海創辦的著名中短篇小說月刊《小說月報》,不僅將拜倫置於文學研究欄目的中心位置,還為紀念拜倫逝世一百週年,特意編寫了一整冊紀念刊,其中收錄了傅東華用方言示範翻譯的《曼弗雷德》(Manfred)、《海盜》(The Corsair)中梅朵拉的唱段以及《為奧古斯塔而作》(Stanzas to Augusta)等多首拜倫詩作的譯本。 [2]

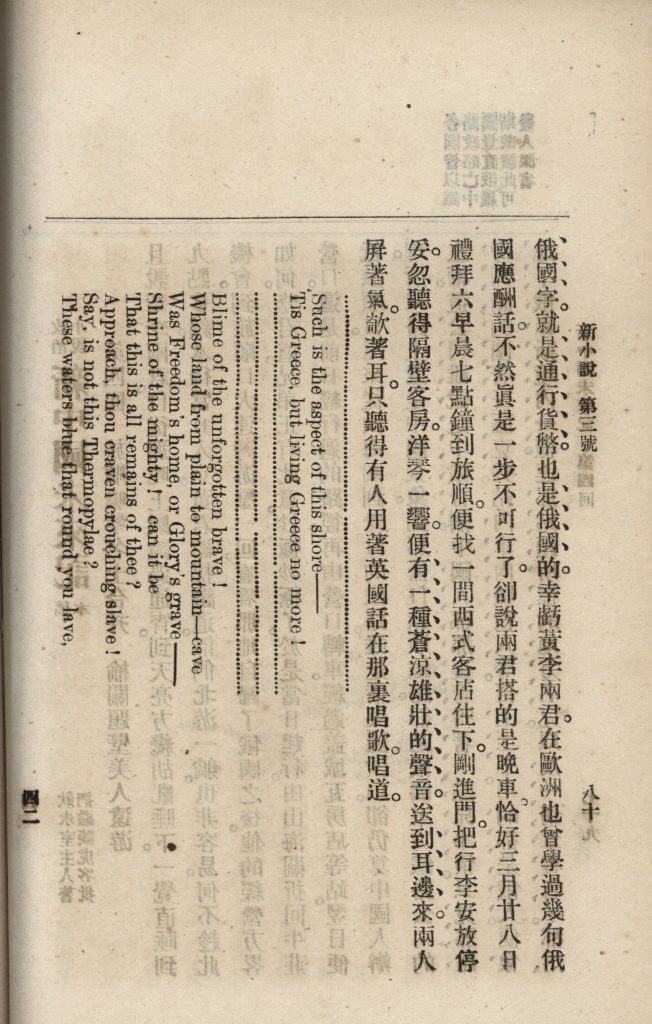

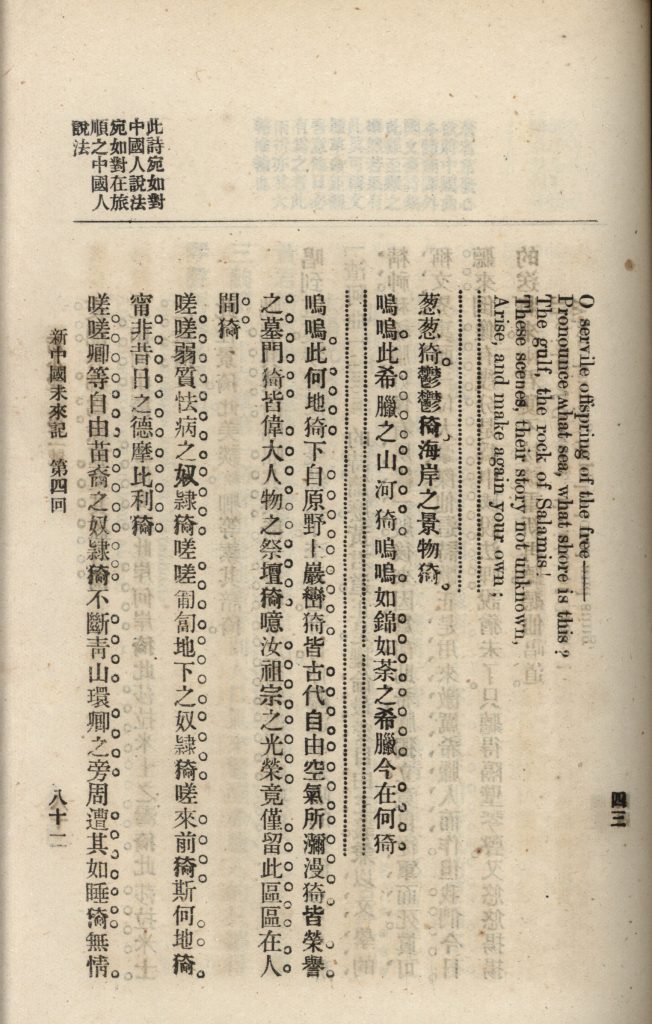

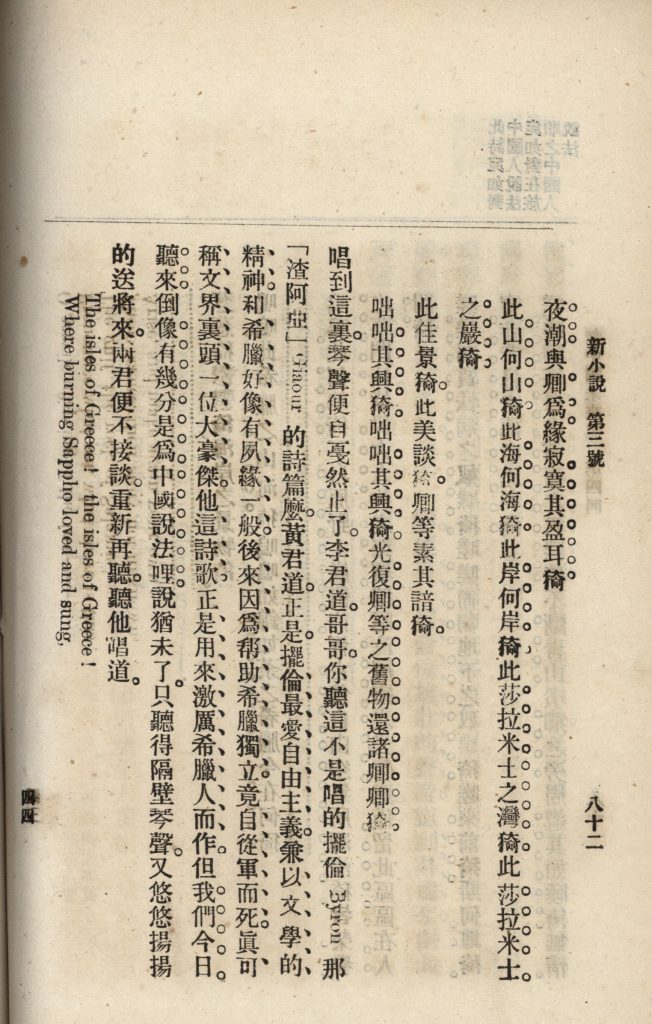

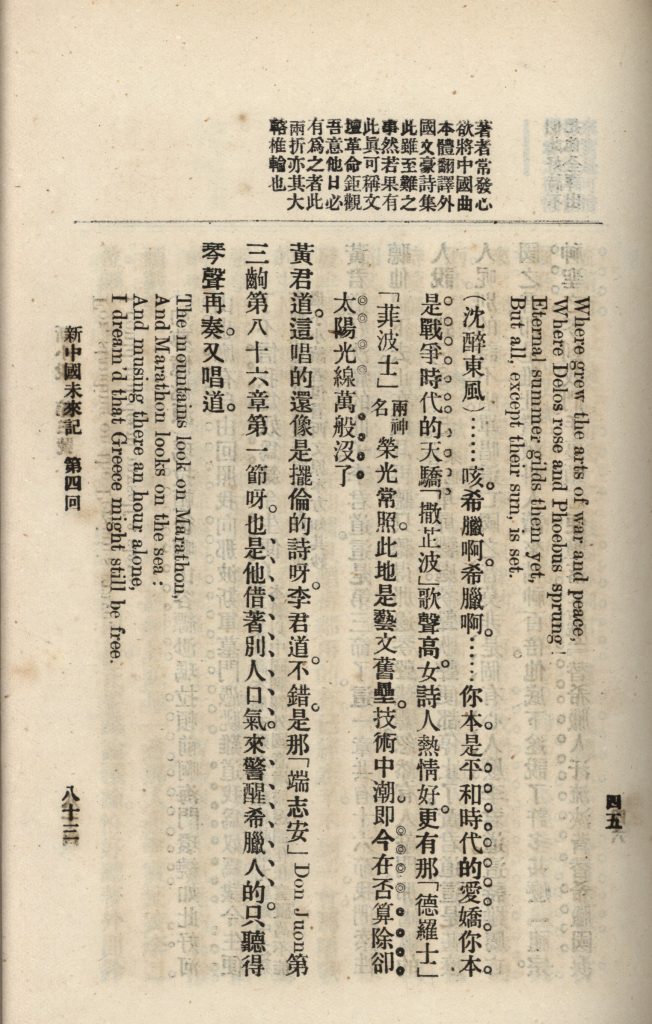

不過,雖然拜倫在中國名氣不小,但當時他卻只有一小部分作品被譯成中文。 1902年,拜倫的《異教徒》(The Giaour)和《唐·璜》(Don Juan)節選由梁啓超首次翻譯成中文,之後就鮮少出現拜倫作品的譯本,直到近四十年後的1944年,袁水拍才完整地翻譯出了《哈羅德公子遊記》(Childe Harold’s Pilgrimage)。在此之前,拜倫作品的中文譯本,多選自其詩歌的短篇節選,或是其他作家為他寫的傳記。著名的首部漢譯拜倫作品集《拜輪詩選》(1909)也是第一本漢譯英文詩集,由蘇曼殊翻譯而成,內容卻只有《唐·璜》、《哈羅德公子遊記》等四段拜倫作品的節選。 [3]

與之形成鮮明對比的是,中國讀者對拜倫私生活表現出十足的興趣。二十世紀初至二十世紀四十年代期間,出現了各式各樣、層出不窮的拜倫傳記。有的是中國作家筆下的拜倫生活片段,例如王國維著《英國大詩人白衣龍小傳》(1907)[4] 和仲遙著《擺倫》(1908)[5];有的則是以中國傳統的編年形式記錄拜倫的一生,如胡適著《擺倫年譜》(1909)[6] 和誦虞著《拜倫年譜》(1924) [7] ;此外,拜倫傳記的譯本也數不勝數,尤其是在上世紀三十到四十年代之間。比如1936年,法國作家安德烈·莫洛亞(André Maurois)著、唐錫如譯《拜倫的童年》(Byron’s Childhood)由上海良友出版社出版發行;1943年,鶴見祐輔著、陳秋帆譯《拜倫傳》由桂林遠方出版社出版,後由上海新知書店再版;1946年,約翰·尼科爾(John Nichol)著、高殿森譯《拜倫傳》(A Biography of Byron)由南京獨立出版社出版;1948年,喬治·勃蘭兌斯(Georg Brandes)著、侍桁譯《拜倫評傳》(A Criticism of Byron and His Work)由上海國際文化服務社出版。 [8]

拜倫的英雄形象

拜倫是舉世聞名的文豪,這也難怪他的詩歌和關於他的故事會在中國大受歡迎。安德魯·厄爾分貝(Andrew Elfenbein)指出,就連拜倫早期在英國的名聲,也都是拜其貴族背景所賜,這個背景不僅為他的詩歌表現力增添了色彩,還吸引了一些想要躋身上流社會的讀者。在拜倫醜聞纏身令其徹底顏面掃地以前,有關他的負面言論某種程度上讓他更加引人注目,並帶給他的讀者,尤其是女性讀者,一種「輕微的罪惡的快感」。 [10] 在十九世紀歐洲,拜倫被視作維多利亞時代英格蘭的「民族詩人」,出版社將他的作品改編成各種各樣的口袋書,以便人們在旅途中細緻深入地了解那些被拜倫融入到作品的場景和歷史。 [11] 這些改編作品和附文,字裏行間保留了拜倫式的魅力與熱情,卻不含反抗色彩,也不帶政治目的,因此深深吸引著各路遊客。 [12] 當人們以這種獨特的視角來看待拜倫及其作品時,拜倫不再僅是一位英國的浪漫主義詩人,他還成了一種屬於全世界的「多元文化現象」。 [13]

在中國,拜倫的支持者們或主動或被動地忽視了有關拜倫私生活的負面言論,轉而為他的純潔形象進行辯解。比如,中國現代文學領袖魯迅先生曾回憶拜倫的英雄形象給他帶來的震撼,魯迅說,拜倫的反抗精神以及他對希臘獨立的援助,在中國民眾,特別是青年人的心裏,引起了極大的共鳴。 [14] 魯迅這樣寫道:

「故其平生,如狂濤如厲風,舉一切偽飾陋習,悉與蕩滌,瞻顧前後,素所不知;精神鬱勃,莫可製抑,力戰而斃,亦必自救其精神;不克厥敵,戰則不止。而復率真行誠,無所諱掩,謂世之毀譽褒貶是非善惡,皆緣習俗而非誠,因悉措而不理也。蓋英倫爾時,虛偽滿於社會,以虛文縟禮為真道德,有秉自由思想而探究者,世輒謂之惡人。」 [15]

來自日本的影響

如魯迅所言,拜倫早期在中國的盛名要歸因於他追求自由與獨立的精神,這正符合了二十世紀初中國的需要——當時,國家獨立和人民解放是中華民族的首要任務。不過,可能有人會問,拜倫所代表的此般英雄形象在最初是如何建立起來的?答案可能要追溯到拜倫作品在日本的譯介,因為很多早期的拜倫作品譯本大多是在日本出版的,或是基於拜倫作品的日語譯本轉譯而來。譬如,梁啓超翻譯的拜倫詩歌《哀希臘》和蘇曼殊編譯的中國第一本拜倫的詩集,都是在日本完成並出版的。 [16]

1921年12月,北京《小說月報》刊登了島村抱月一篇文章的譯文,這也是將拜倫引介給中國讀者的最早期的作品之一。 [17] 在這篇文章中,作者將拜倫置於左拉(Zola)之後(這一安排略顯奇怪),並稱他不僅是「自然主義」的最高代表之一,而且主張促進社會進步的文學理論,追求科學精神,不盲目相信社會太平。拜倫作品在日本的翻譯和推廣無疑為早期中國讀者接觸拜倫埋下了伏筆。

雖然拜倫的作品在十九世紀晚期才逐漸被譯成日語,但中村正直早在1859年和1871年就翻譯了塞繆爾·斯邁爾斯(Samuel Smiles)的兩本書《西國立誌編》(Self-Help)和《西洋品行論》(Character),讓拜倫走入了日本讀者的視野。 [18] 拜倫的敘事詩和《曼弗雷德》是其最早被翻譯成日語的作品,它們深深吸引著日本讀者——「前者的異國情調讓人流連,後者讓痛苦孤寂得到舒緩」。 [19] 到了1930年,除《唐·璜》外,拜倫的所有作品都被譯成了日語。正如岡田章子所說,日本讀者對拜倫本人的故事興致盎然,這也是他在日本如此受歡迎的一個主要原因。 [20] 拜倫被描述為「一個雖然有身體缺陷,卻仍憑藉天賦,成功升至社會頂層的人」。 [21] 中國譯者主要翻譯的都是日本作家為拜倫作的傳記。因此,拜倫的形象在中國讀者眼裏無疑也是可歌可頌的。不過與日本讀者相比,中國人很少討論拜倫早期在英國的名聲。反倒是他童年時的窮困經歷,以及在英國上層階級裏遭受的排擠,

除此之外還有另一個因素,影響了中國讀者對拜倫的理解,那就是拜倫作品的早期翻譯所採用的多元的詩歌體裁。例如,在譯《哀希臘》時,梁啟超借鑒了元曲,馬君武採用了歌行體,蘇曼殊用了五言古詩,胡適則選用了更為古雅的離騷體。 [22] 這些中國詩詞中固有的經典形式,成功抓住了中國讀者的心。也就是說,拜倫作為西方浪漫主義詩人,在中國最初的形象是一位民族主義戰士,一位精通中國詩詞傳統、文化修養極高的作家,其實這都是拜巧用了傳統詩歌形式的譯作所賜。某種程度上來說,拜倫成為了人們眼中的英雄,還寫得一手文雅的詩詞,再不僅僅是個追求名氣的職業詩人了。

拜倫作品在中國的譯介

從1890年到1930年,拜倫在中國的盛名持續了將近半個世紀,並在接下來的幾十年裏經久不衰。拜倫在中國擁躉眾多,不僅奠定了拜倫作品漢譯的整體基調,還強化了拜倫詩譯的政治意味。例如,1958年朱維基所譯《唐·璜》中便附有一篇極具當時政治色彩的導言,其中朱維基一面盛讚拜倫為自由奮不顧身的精神,一面卻認為拜倫離婚是由於英國資產階級相互猜忌的弊病。 「文化大革命」期間,左翼文學政策興起,拜倫詩譯被迫中止,直到1980年改革開放後才恢復;儘管如此,拜倫那為無產階級和人類自由而戰的進步詩人形象卻幾無變動。 1993年出版的查良錚譯《唐·璜》中,有一篇王佐良的《譯本序》,其濃厚的意識形態色彩也與朱維基的譯本頗為相似,拜倫被描繪為革命人民堅定的支持者,站在了「反動」作家騷塞和華茲華斯的對立面。 [23] 王佐良還認為,《唐·璜》第一、二章所受到的譴責,實際上是因為拜倫作品中的言語激怒了那些「偽善」和「保守的紳士們」。 [24] 中國學者編纂的英國文學作品集中,對待拜倫生平的態度不是一筆帶過,[25]就是極力維護。 [26] 不僅拜倫的個人形象往往被刻畫為「人民事業的忠誠衛士」,[27]他的革命形象也被進一步加深鞏固,且變得越來越扁平化。

按中國高等教育自學考試英語文學部分的定義,「拜倫式英雄」指「出身高貴、行事神秘、性格高傲的叛逆人物……憑藉激情和天才,能肩負重任,匡正社會腐朽,抗擊一切政治、宗教和道德的暴政」。 [28] 換言之,在中國讀者看來,拜倫雖享有第六代男爵之位,卻是窮苦大眾、受壓迫人民的代言人。這解釋了拜倫在中國為何常與自由獨立、反抗壓迫聯繫在一起;為何其某些詩作的譯本會在短時間內層出不窮,而其他更浪漫、反叛氣息更濃的作品則長時間被忽視。拜倫在中國讀者心目中所代表的英雄形象不僅僅只是當時正值危難的人們心中的投影,同時也是拜倫作品在中國文史語境下經長時間反复塑造的產物。

脚注

- 鄒振環:《影響中國近代社會的一百種譯作》,北京:中國對外翻譯出版公司,1996年,第152–55頁。

- Guo Ting, Power Underlying Translation: A Case Study of the Translation of Byron’s Works in China. MA thesis (Changsha, China: Central South University, 2004), p. 41.

- 拜倫勳爵:《拜輪詩選》(蘇曼殊 譯),東京:三秀舍印刷所,1909年。

- 王國維:《教育世界》,1907年11月。

- 仲遙:《學報》,1908年。

- 胡適:《莊諧雜誌·附刊》(第二卷)。

- 誦虞:《拜倫年譜》,《小說月報》,1924年。

- 林煌天:《中國翻譯詞典》,武漢:湖北教育出版社,1997年,第189頁。

- Andrew Elfenbein, Byron and the Victorians (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), p. 50.

- Elfenbein, Byron and the Victorians, p. 82.

- James Buzard, The Beaten Track: European Tourism, Literature and the Ways to ‘Culture’ 1800–1918 (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 118.

- Buzard, The Beaten Track, p. 124.

- Elfenbein, Byron and the Victorians, p. 47.

- 魯迅:《墳·雜記》,收錄於《魯迅全集》,北京:人民文學出版社,1973年,第204頁。

- 魯迅:《魯迅全集》(第一卷),北京:人民文學出版社,1973年,第78頁。

- 梁啓超的譯本後收錄於《新中國未來記》,刊登於其主編的文學雜誌《新小說》,1902年於日本出版。蘇曼殊的譯作後集結成書,由神田印刷所在1911年於東京出版。

- Michelle Loi, ‘Byron in China and Japan’, p. 8

- Loi, ‘Byron in China and Japan’, p. 12.

- Loi, ‘Byron in China and Japan’, p. 12.

- Okada Akiko, ‘第二次世界大戦前のロマン派受容’ [‘Reception of Romanticism in Japan before World War II’], 英米评论 [English Review], 14 (1999), pp. 134–35.

- Loi, ‘Byron in China and Japan’, p. 12.

- Chu Chi Yu, ‘Lord Byron’s “The Isles of Greece”: First Translation’, in Translation and Creation: Readings of Western Literature in Early Modern China, 1840–1918, ed. by David Pollard (Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998), pp. 79–104.

- 拜倫勳爵:《唐·璜》(查良錚 譯),北京:人民文學出版社,1993年。

- 王佐良:《唐璜·前言》, 《唐·璜》 (查良錚 譯),北京:人民文學出版社,1993年。

- 吳偉仁:《英國文學史及選讀》,北京:外語教學與研究出版社,1988年。

- 劉炳善 :《英國文學簡史》,上海:上海外語教育出版社,1993年。

- 劉炳善 :《英國文學簡史》,上海:上海外語教育出版社,1993年,第267頁。

- 楊成虎,劉穎:《英美文學選讀——全國高等教育自學考試同步輔導·同步訓練》,北京:中國人力資源出版社,2000年,第85-86頁。

文章翻譯:孫小婷

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)使用傳播

撰稿人: 郭婷

郭婷博士是埃塞克斯大學現代語言學院的高級講師。她的著述《Surviving Violent Conflict: Chinese Interpreters in the Second-Sino Japanese War (1931-45)》於2016年由帕爾格雷夫·麥克米倫出版社出版。她的研究方向包括翻譯與歷史、現代性與性別學以及中國電影,其研究論文曾刊登於《Translation Studies》、《 Literature Compass》、《Translation Quarterly》等學術期刊。

-718x1024.jpg)

-542x1024.jpg)

-629x1024.jpg)

-707x1024.jpg)

-1280x761.jpg)