E·M·福斯特的同性戀小說

在E·M·福斯特去世一年後,他描寫兩個男人之間感情的小說《墨利斯的情人》(Maurice)終於得以出版。凱特·西蒙森(Kate Symondson)就福斯特的性傾向如何塑造其寫作之課題展開探討,並講述了關於福斯特沒有任何作品發表的那段漫長時期的故事。

E·M·福斯特生前出版的最後一部小說是於1924年發行的《印度之行》(A Passage to India),但福斯特一直活到了1970年。所以在生命的最後三十七年裡,他沒有再出版過任何一部小說,而是選擇了散文寫作。他在小說創作上的長久沉寂讓喜愛他的讀者感到困惑和失望:為什麼這位廣受歡迎、碩果累累的作家(寫過五部小說和多部短篇故事)會選擇遠離文學?

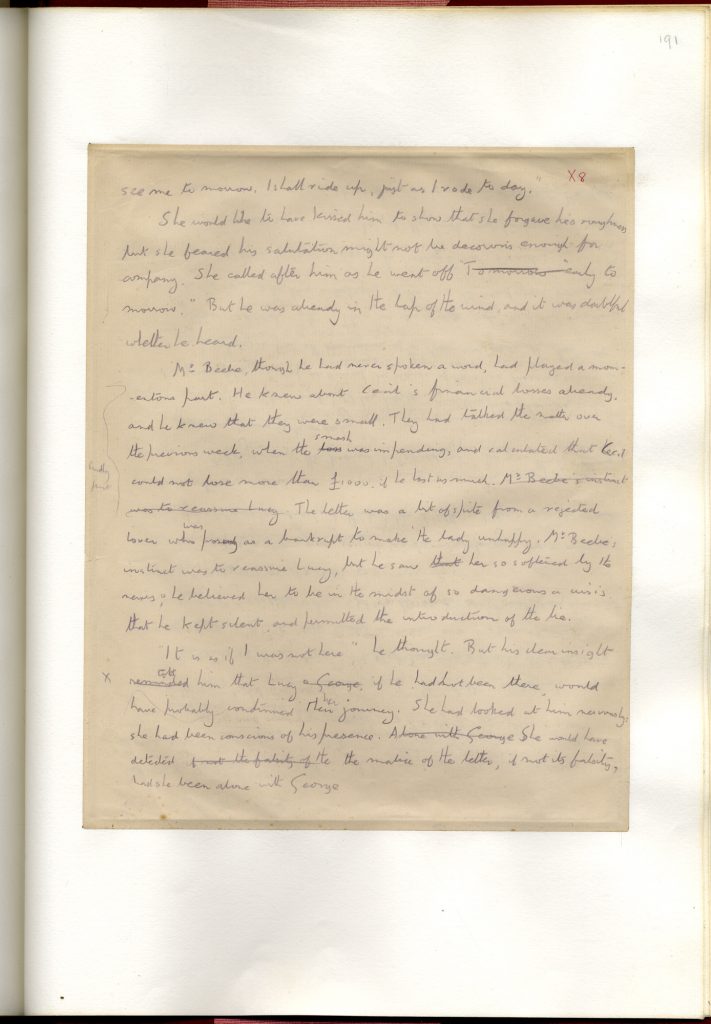

福斯特去世後,他晚年零作品的原因成為了人們關注的焦點。他本人在1964年的一篇日記中寫道:“如果我能創作出更多的故事、或者發表更多作品,本應在寫作之路上有更大的成就,然而有關性的問題阻礙了這種可能”。福斯特在這段話中的措辭就是解答人們疑惑的關鍵。在劍橋大學國王學院,福斯特留下了大量未發表的手稿,其中包括許多從未面世的故事:有一部小說、兩大段故事情節描寫、不少小故事、戲劇以及詩歌。顯然,在《印度之行》出版後的幾十年裡,他雖然沒再發表過任何小說,卻一直筆耕不輟。然而,正是這些故事的主題讓福斯特不得不將其隱藏起來,因為它寫的已不是廣義上的“性”,而是對他而言更具體、更有意義的——男人之間的性與愛。

厭倦了平凡的生活

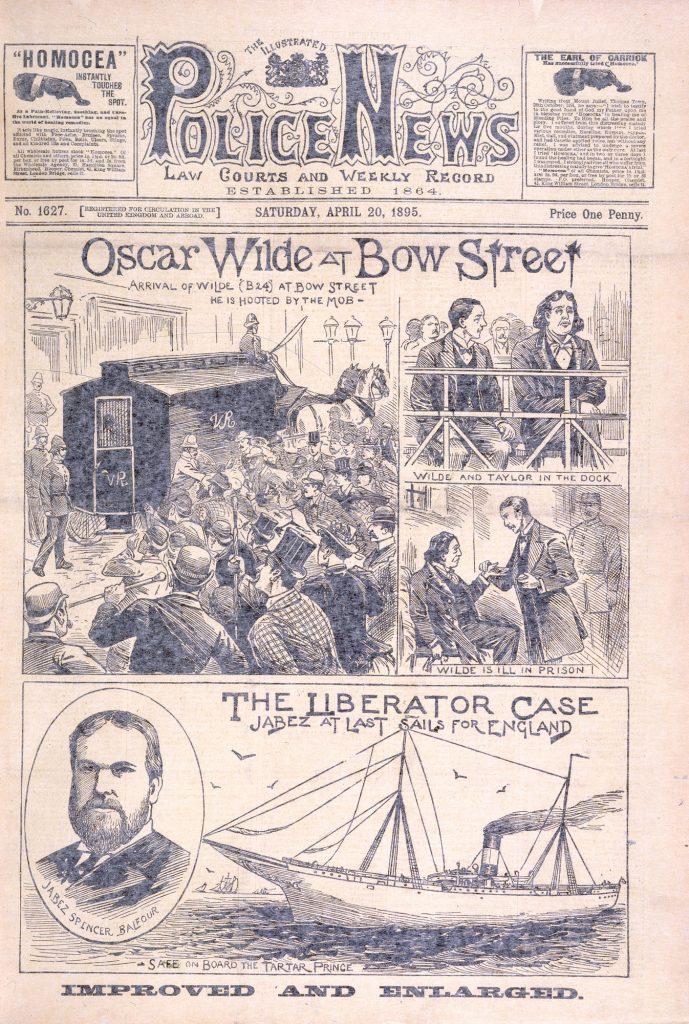

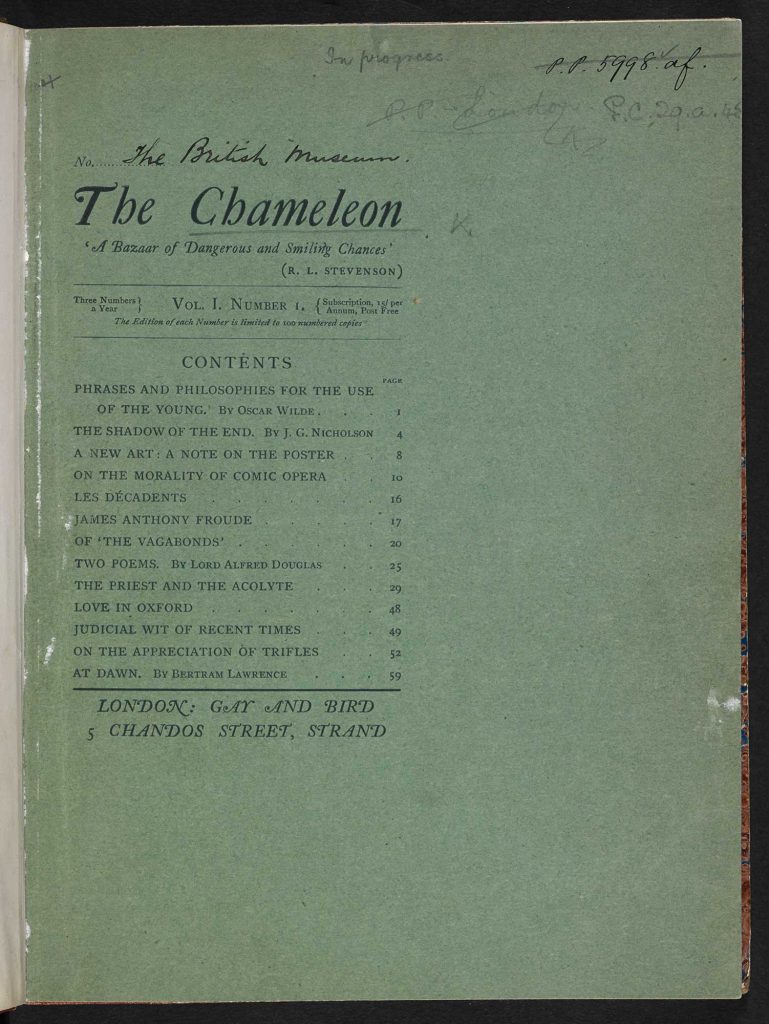

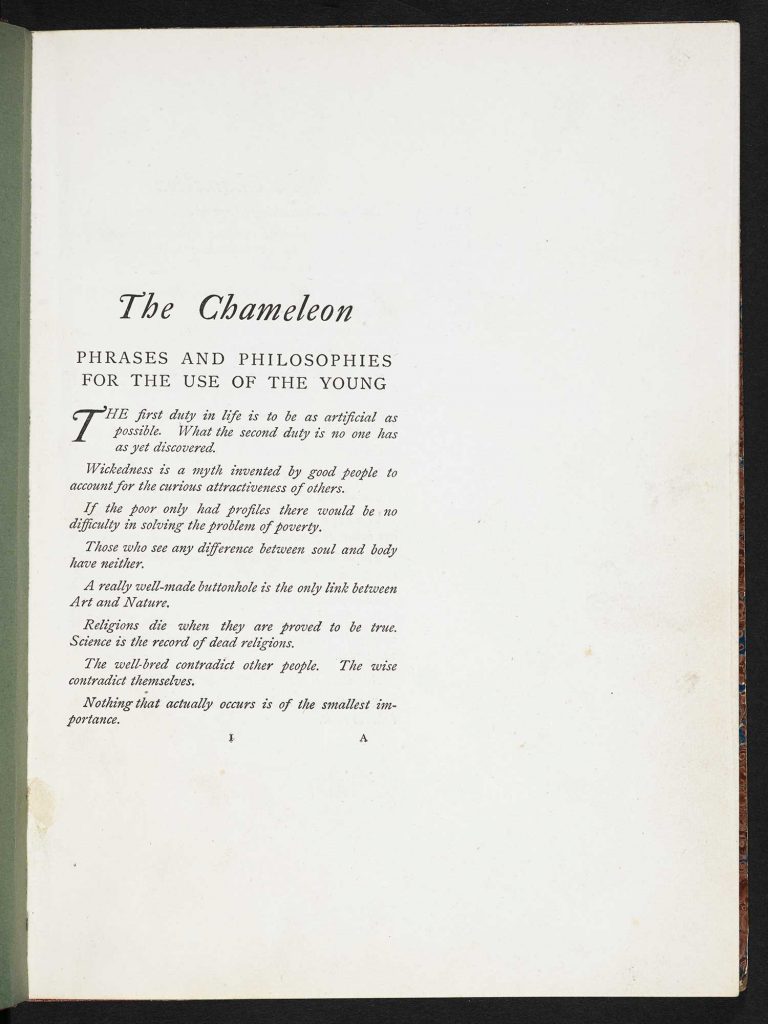

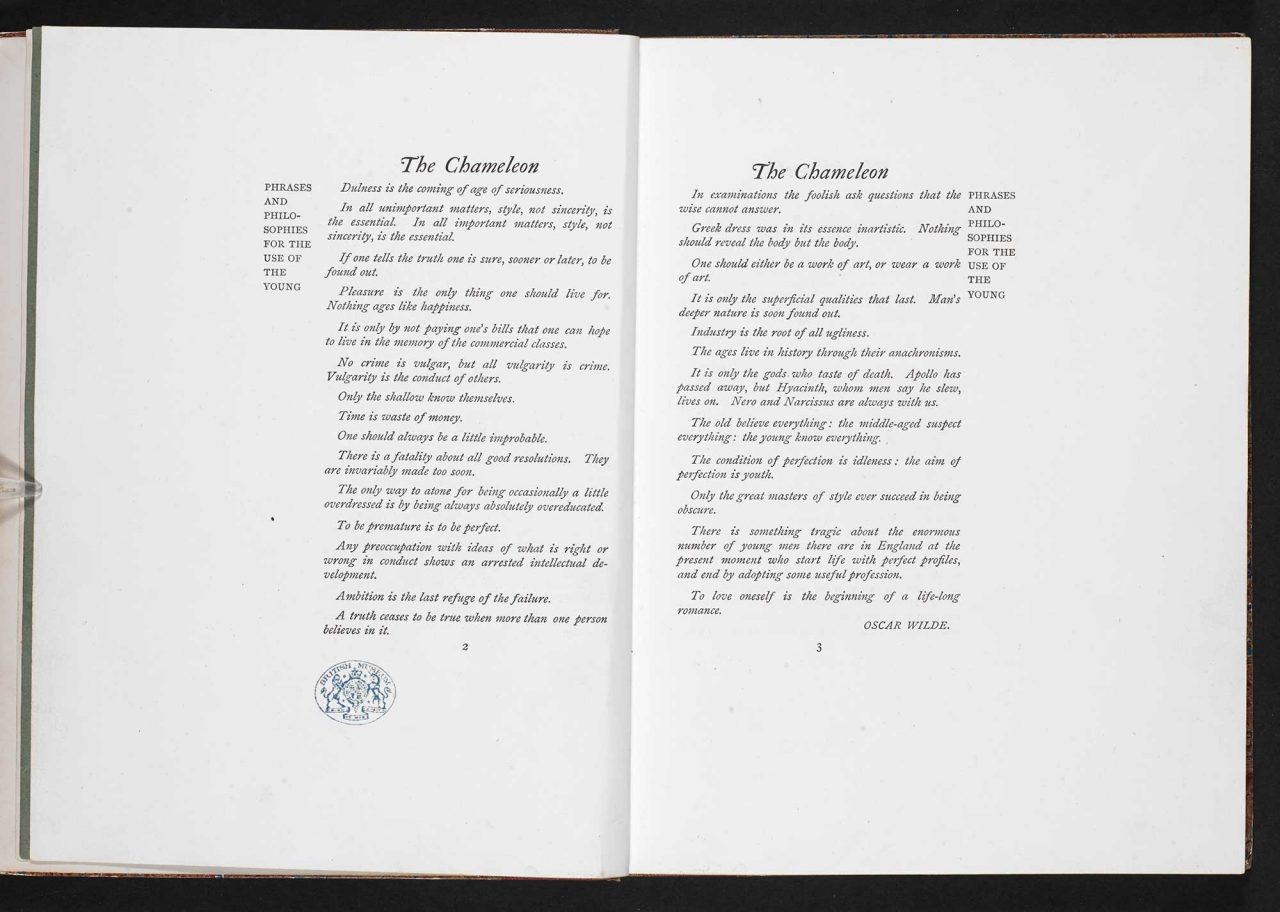

1895年福斯特16歲時,奧斯卡·王爾德因同性戀行為被判處兩年苦役(最高刑期),一時轟動全國。這位倫敦最著名且廣受讚譽的作家的鋃鐺入獄,除了再次加深大眾意識中對同性戀之不可接受的根深蒂固的觀念之外,對福斯特而言也是一種嚴重的警示,讓他的性成熟和自我身份認同都籠罩於長期的陰影之下。於是,他竭盡所能地掩飾自己的性取向,寫的小說和故事也是關於(用他自己的話說)“普通人”的,以及“我唯一能夠且可以涉及的主題——男女之愛”。但到了1911年,福斯特又在他的日記中寫道自己已經厭倦了那種支配著他的故事創作的傳統的、英國式的、“偉光正”的東西,並對那些被翻來覆去寫過無數次的強行浪漫的主題開始感到遲疑。就在《印度之旅》出版前夕,他給詩人齊格弗里德·沙遜(Siegfried Sassoon)寫了一封信,宣稱“在它之後我再也不寫小說了——我對普通人的耐心已經耗盡。但我將繼續寫作,我並不覺得自己的‘才華’有任何枯竭”。這句話的意思是說,他並非沒有能力再創作,而是不會再寫那種無法令他感同身受的故事。

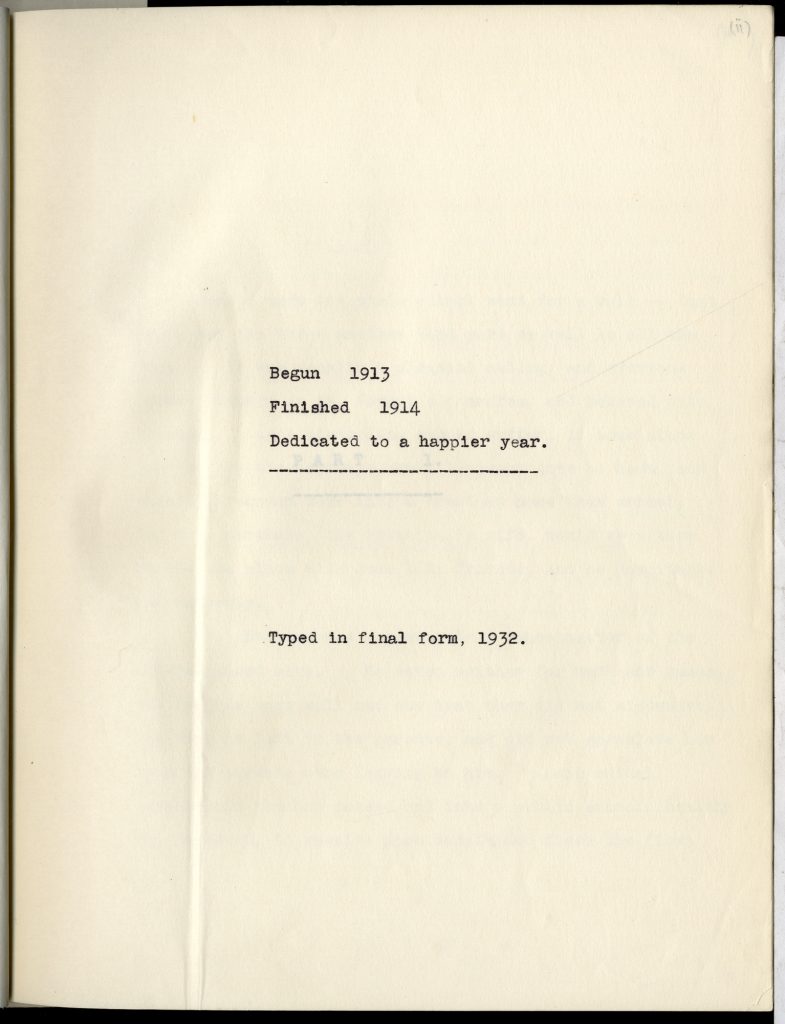

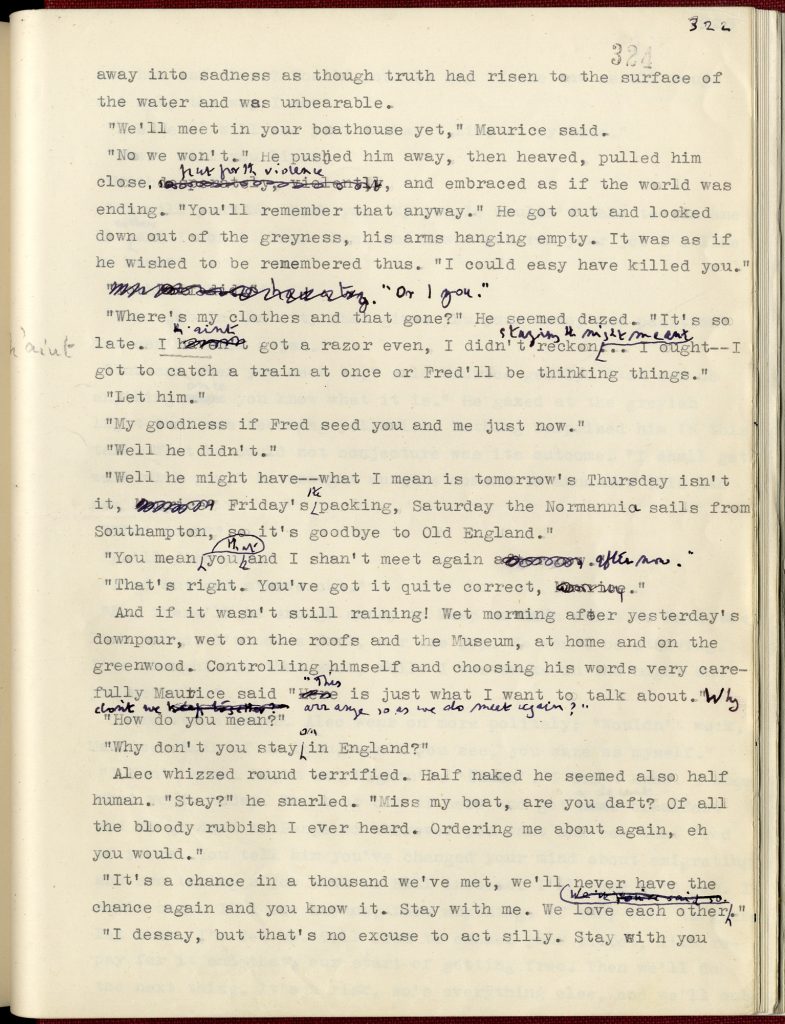

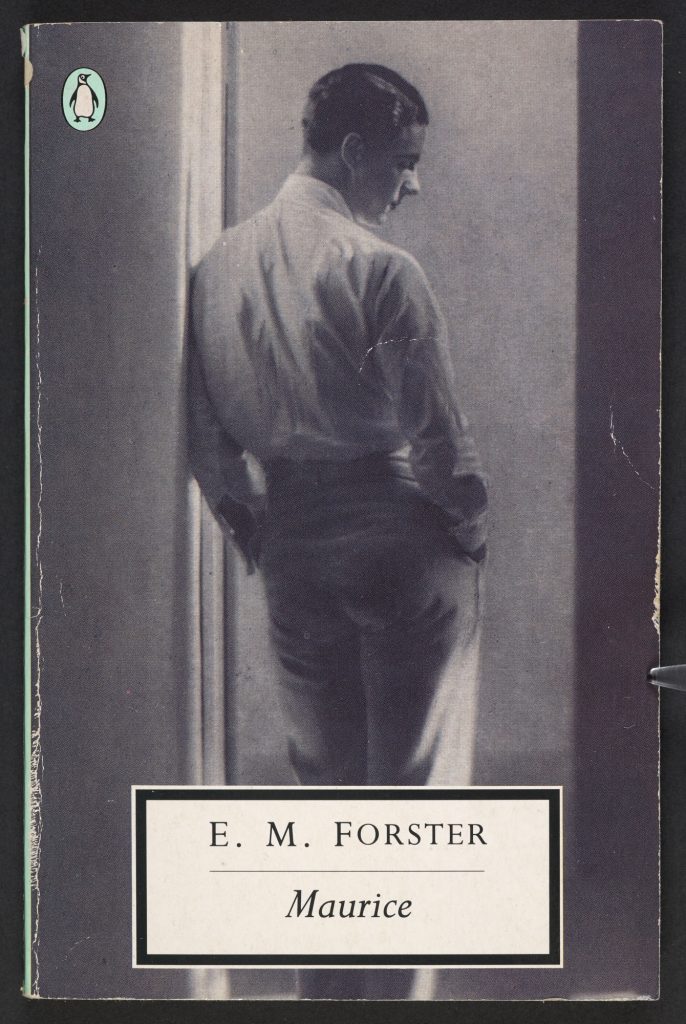

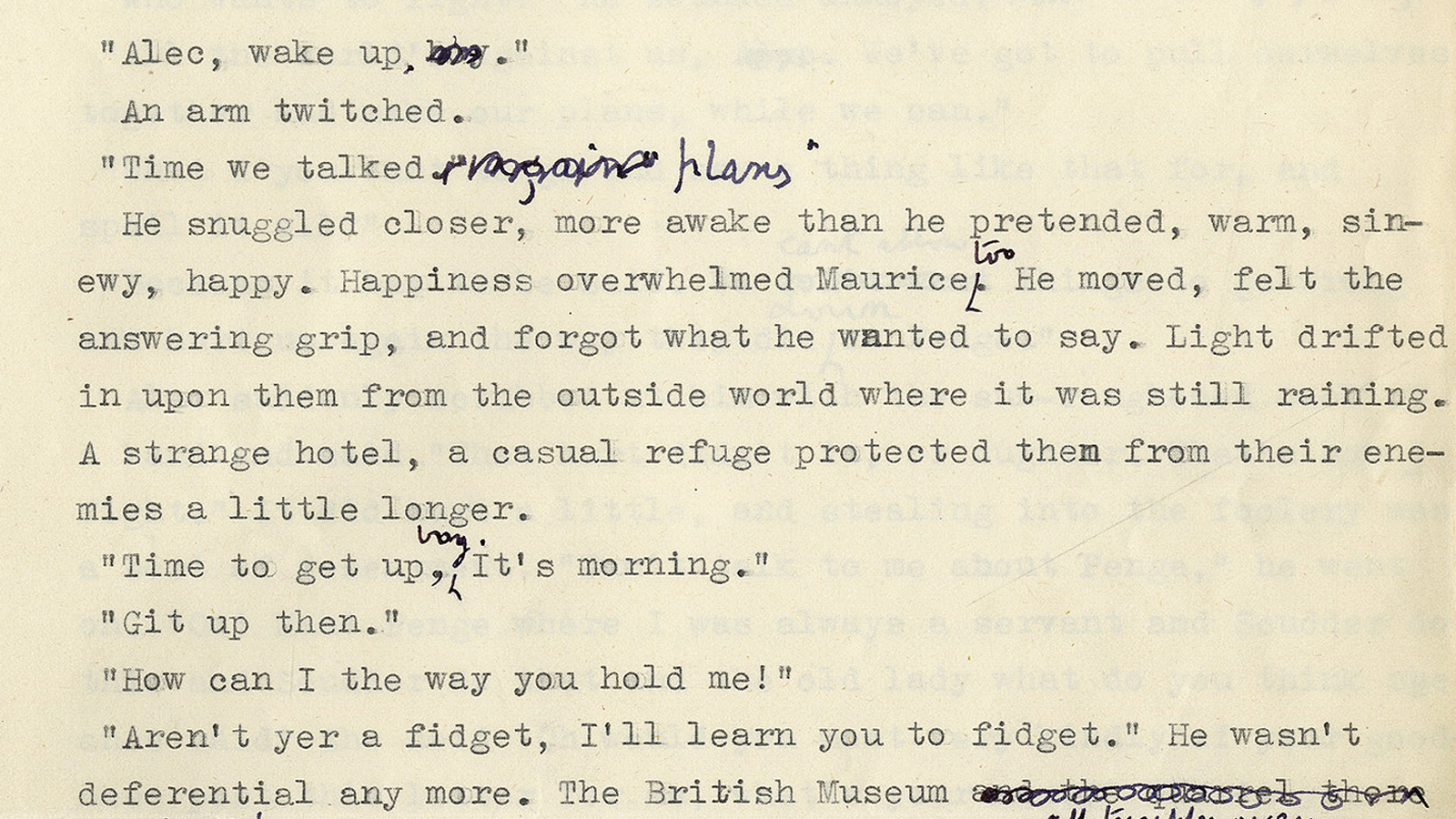

小說《墨利斯的情人》(Maurice)的靈感誕生於1913年對詩人愛德華·卡彭特(Edward Carpenter)的一次拜訪中。福斯特十分欽佩他,稱他為“同誌之愛的信徒之一”(或者按卡彭特的說法,稱他們為九大美神繆斯之一的“烏拉尼亞(即天王星)”),並將其視為自己在孤獨時刻的“救星”。在這次拜訪過程中,喬治·梅里爾(George Merrill,卡彭特年輕的情人)用手輕撫福斯特的背部。據福斯特記錄,這短短一瞬的接觸所產生的作用不僅“是心理上的,更是身體上的。它似乎直接穿過後背,進入了我的思想,卻不涉及任何雜念”。就在那“電光火石的一刻”,福斯特彷若福至心靈般地產生了一個念頭:要寫一個男人之間的愛情故事。在1914年完成初稿後,福斯特試探性地將小說拿給選定的朋友看,並在接下來的幾十年裡不斷如此,又在漫長的歲月中多次修改。克里斯托弗·伊舍伍德(Christopher Isherwood)是一位比他小二十多歲、已公開出櫃的同性戀小說家,當他看到這部小說的各種草稿後,再三懇求福斯特將其出版,但福斯特並未鬆口。儘管世事變遷、物是人非(那些他認為一旦公佈自己是同性戀便將遭受最大傷害的人),但福斯特卻依舊認為社會對同性戀的看法自王爾德被定罪以來並沒有重大的改變或進步;他認為公眾的態度只是逐步且緩慢地從對同性戀的“無知和恐懼變成了熟悉和輕蔑”。於是,他把《莫瑞斯》的手稿留給了伊舍伍德,在他去世一年後,這個最貼近福斯特內心的愛情故事才終於得以出版。

讀者對福斯特的同性戀文學的接受情況

讀者對福斯特的同性戀文學作品最初反應褒貶不一,但多數是負面的。對一些人來說,《墨利斯的情人》是福斯特原本無瑕的文學記錄上的一個污點。評論家弗朗西斯·金(Francis King)是福斯特晚年的朋友,他在1978年出版的《福斯特和他的世界》(Forster and his World)一書中有意迴避了對這本同性戀小說的任何正面評論,而將其斥為“福斯特所有小說中最不令人滿意的一部”。同樣,在1976年,約翰·賽爾·馬丁(John Sayre Martin)則將《墨利斯的情人》描述為“福斯特六部小說中最無法引起共鳴的一部”。甚至在它出版十二年後,克里斯托弗·吉利(Christopher Gillie)還在《福斯特序言》(A Preface to Forster,1983年)中宣稱:“出於對作者聲譽的考慮,《墨利斯的情人》不值得出版”。可悲的是,福斯特似乎也對這部小說和他創作的其它同性題材短篇小說的藝術價值有所懷疑。他燒掉了很多手稿,認為他們是“情色故事”,並且分散了他的藝術創作精力。在他留給伊舍伍德的1960年的《墨利斯的情人》排版稿的封面上,福克斯寫道:“可以出版——但值得嗎?”

對不少福斯特早期作品的讀者和評論家而言,他的文學創作和死後“出櫃”的選擇對他們理解作者造成了困擾。正如伊舍伍德在談到福斯特的異性戀小說時所說的:“當然,這些書都得重寫,除非你從一開始就以他是同性戀這個事實角度去看,否則這些文字都談不上好”。在知道了福斯特的同性戀身份後再去回顧他以往的作品,文學評論家們必會重新審視他們之前對福斯特小說的解讀,並使得他們中的許多人“改變了觀念”。隨著法律和社會對同性戀的態度變得更加樂觀寬容,以及“酷兒研究”(Queer Studies)的蓬勃發展,今天,福斯特的同性戀文學已經從“變態、不雅和反常規”變成了先於時代、超越時代的急先鋒,從被忽視變成了被讚揚。

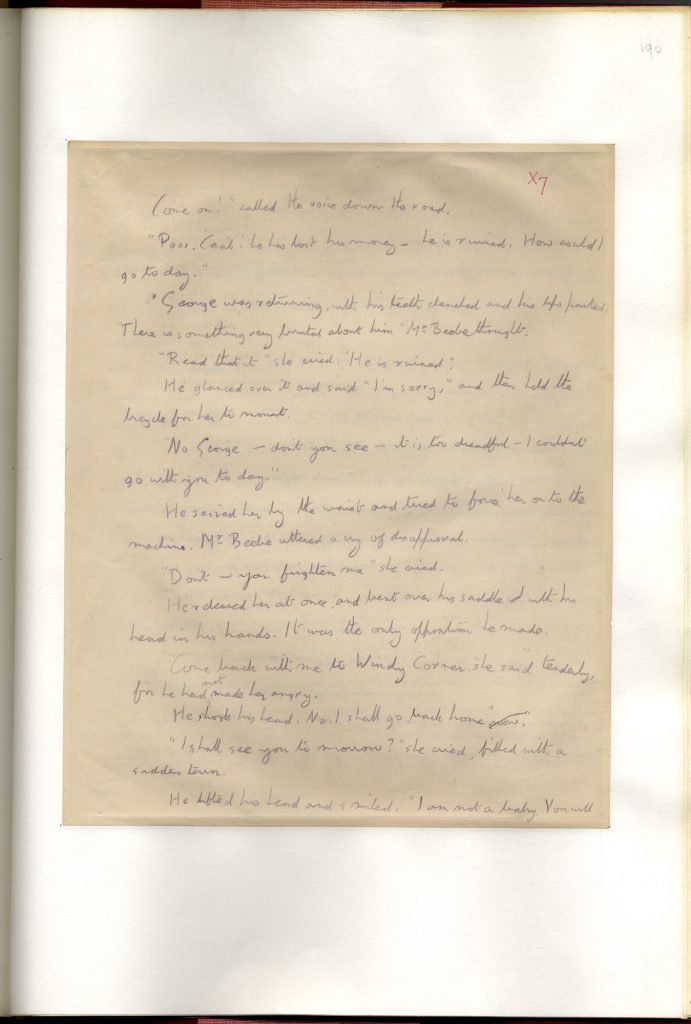

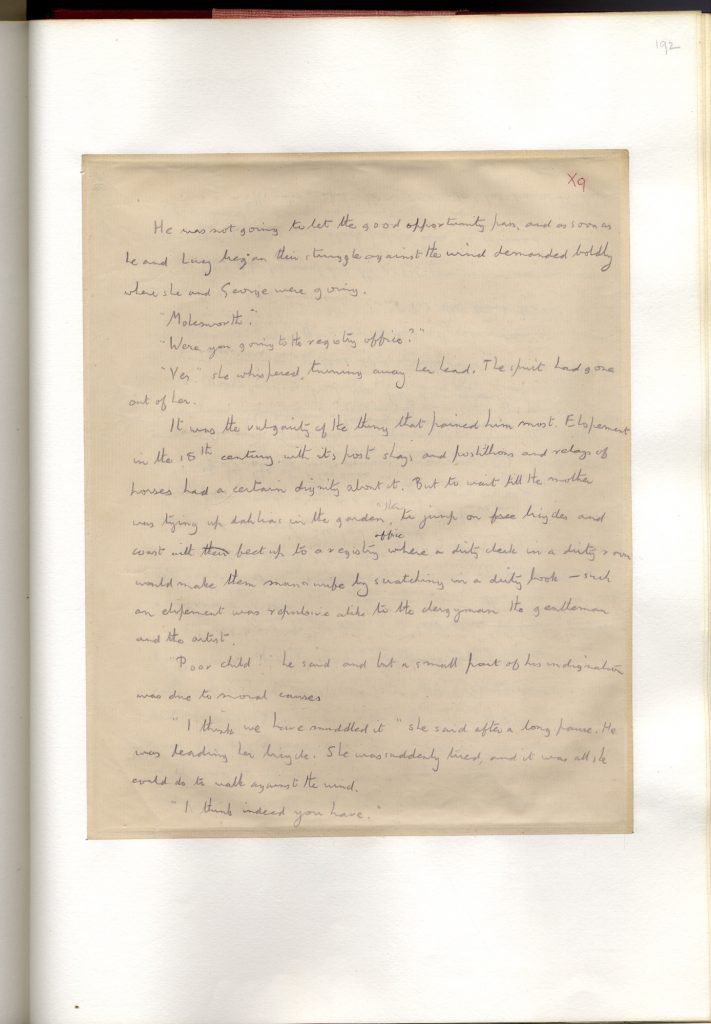

這些新的視角也極大地豐富了我們對福斯特早前創作的異性戀文學的理解。過去批評家們經常詬病福斯特對男女之愛的描寫是冷淡、乃至於不可信的。小說《霍華德莊園》中的角色嘉芙蓮·曼斯菲爾德(Katherine Mansfield )曾詼諧地問道:“讓海倫懷上孩子的究竟是倫納德·百斯,還是那把如命中註定般被他遺忘的傘?把所有情況納入考慮後,我認為一定是因為那把雨傘”。然而,倫納德和海倫這對“不可能的戀人”,是違背愛德華時代的社會禮教和常規的,這可能是福斯特通過作品表達對當時的社會施加於他本人和寫作的諸多限制之不滿的早期案列。 “我對社會感到非常惱火”,年邁的福斯特說,“它把同性戀定義為犯罪,讓我浪費了太多的時間。那麼多年的羞於啟齒、拼命遮掩和局促不安原本都是可以避免的”。福斯特早期小說中的其他人物關係,比如露西和喬治(《窗外有藍天》)就超越了當時常見的僵化的階級結構。雖然讀者可能會覺得他們很相配,但按照愛德華時代的社會標準,他們之間的階級差異並不認可他們是對方的“良配”。由此可見,即使是對異性關係的描寫,福斯特也對愛德華時代的浪漫主義的邊界和常規進行了挑戰與探索。

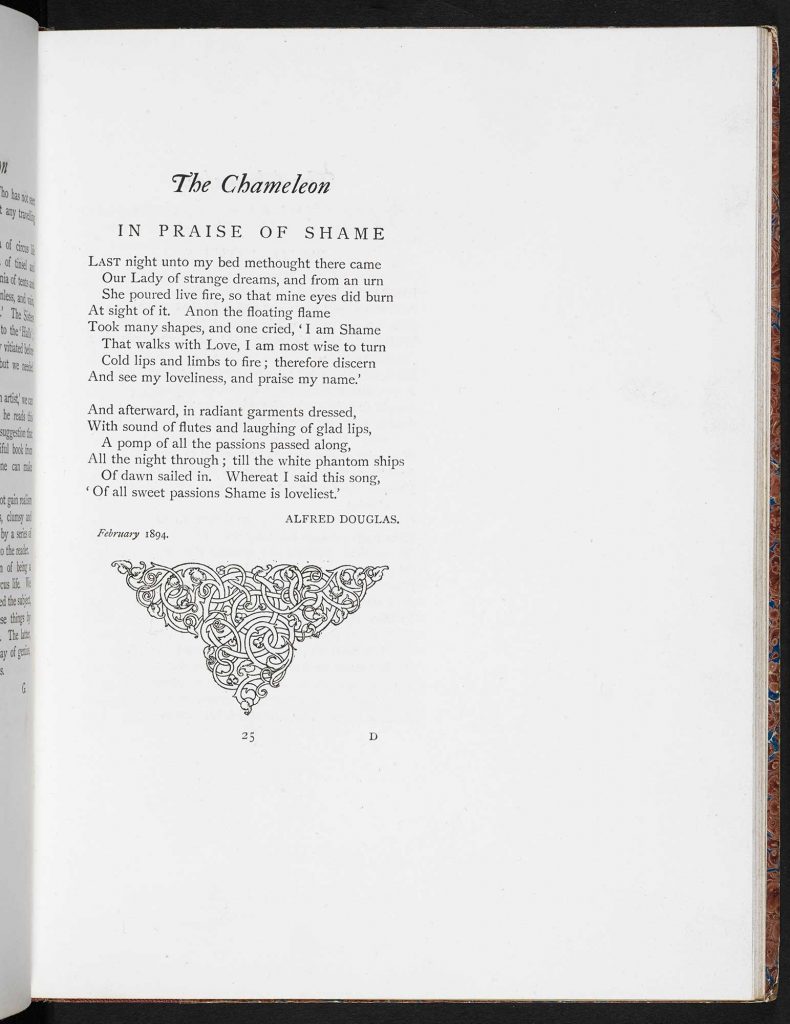

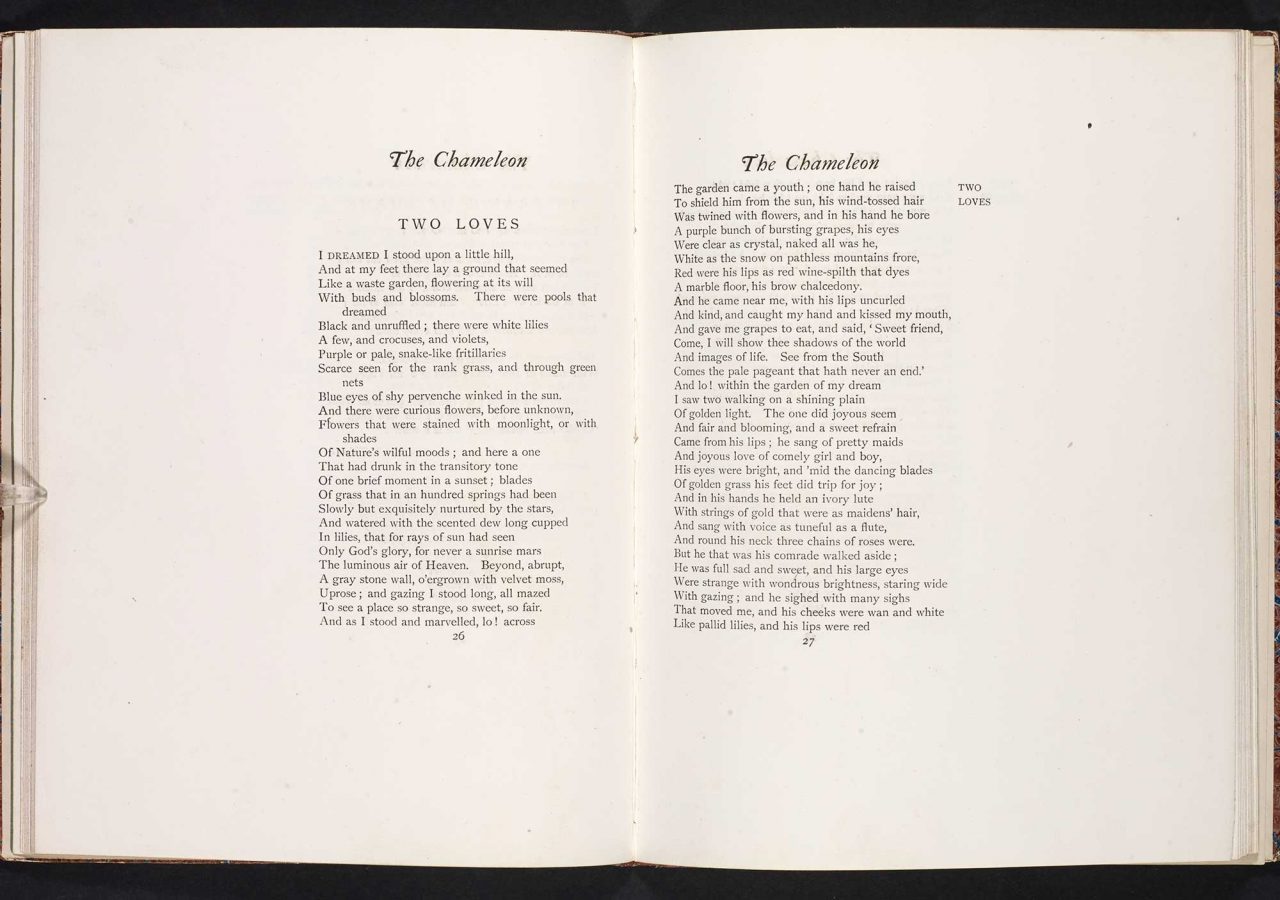

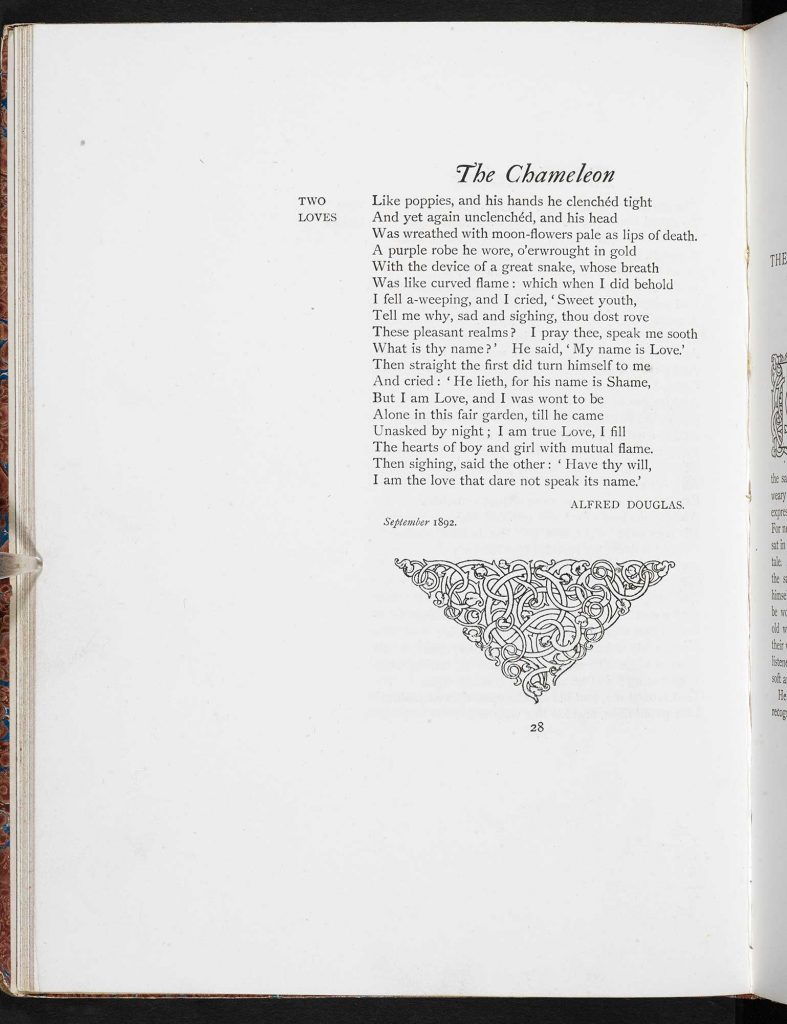

“不敢言說的愛”

阿爾弗雷德·道格拉斯勳爵(Lord Alfred Douglas)在一首詩中(該詩曾在對王爾德的審判中被當作不利證據引用過)將兩個男人之間的愛稱為“不敢言說的愛”(the love that dare not speak its name)。在把同性戀視作不道德的社會大背景下,沒有任何一種既有的文學語言或形式能夠用來表達或演繹這樣的關係。福斯特在進行這種新體裁的小說創作時所面臨的挑戰之一就是:如何找到合適的語言,並創造一個允許這種關係存在的世界。

福斯特的同性戀題材的短篇小說中充滿了幻想和神話色彩——前世今生、幻境現實、形貌變幻等元素被融入了普通人的生活。福斯特曾寫道:“我喜歡這種奇幻故事的寫作手法,可以把現實和幻想很好地糅合在一起,直到讀者也分不清真假”。通過模糊幻想和現實之間的界限,福斯特打破了現實的屏障,讓現實中不可能的事——當時社會背景下的同性之愛——在故事中更容易實現。不僅如此,他的奇思妙想和風趣幽默更進一步讓這種關係讀來更加輕鬆有趣,這種幽默正是福斯特對世界的核心感知。

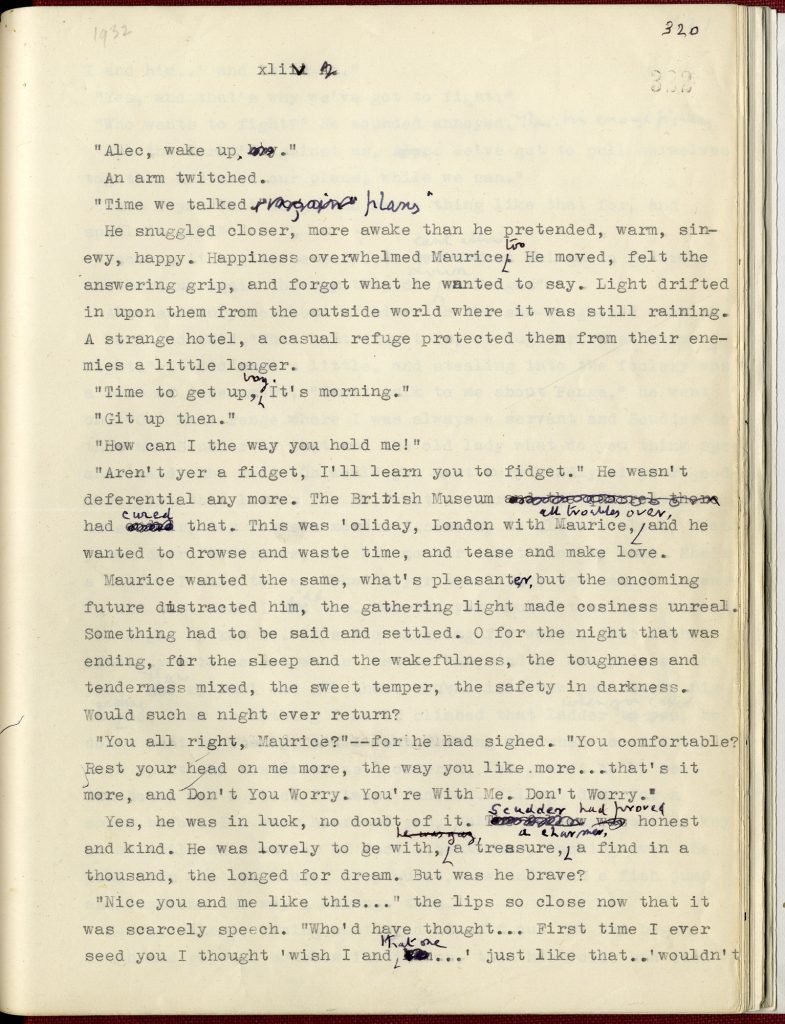

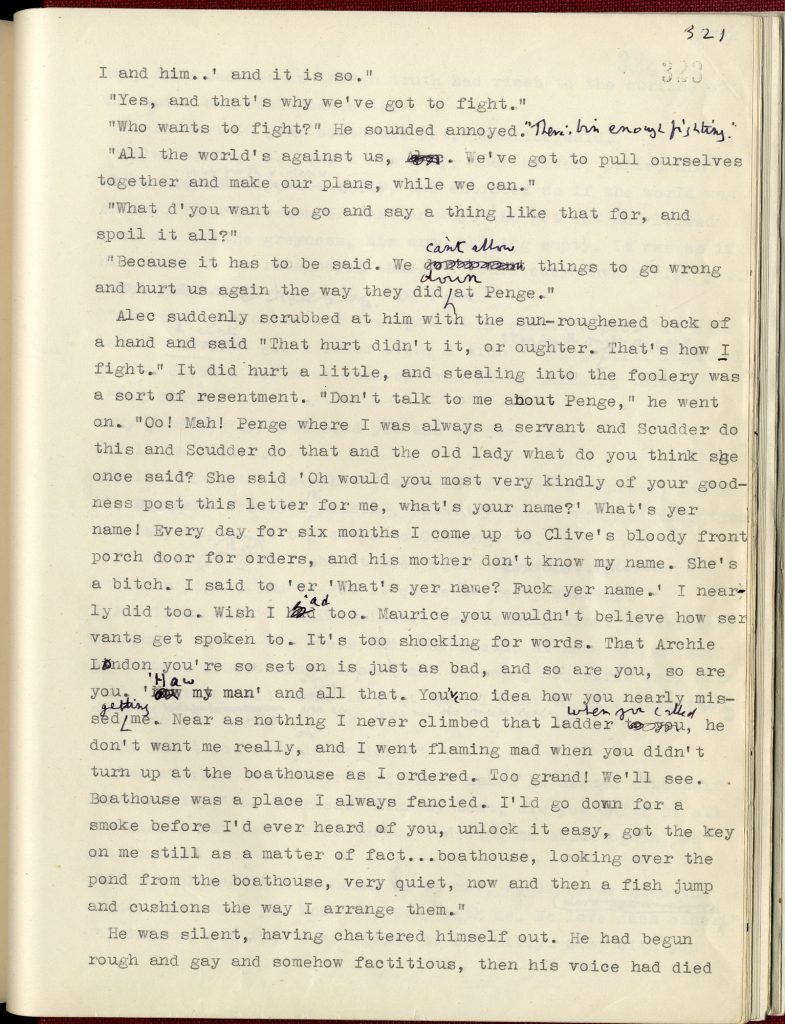

在小說《墨利斯的情人》中,兩種對立關係之間的碰撞——比如光明與黑暗、人前人後、真實與夢境——對於福斯特來說,是實現幸福結局至關重要的因素,而他對於這樣的故事結局是勢在必得的。在認識並接納自己同性戀身份的漫長鬥爭中,主人公莫瑞斯被夾在人前人後十分不同的自我之間進退兩難,這種模糊的邊緣地帶讓他備受折磨。為了使小說中莫瑞斯和亞歷克的愛情故事順利發展,福斯特認為“亞歷克必須成為虛無中的光亮,直到他照亮一切”。正是在這樣一個痛苦、黑暗的大背景下,莫瑞斯找到了他渴望已久的摯友,並在選擇了共同生活後,雙雙消失在“不可多得的良夜”中,去“生活在階級之外”——生活在體制、世俗常規、假象,和裹挾著數百萬普通人的“悶熱的小盒子”的社會之外,自由地徜徉在英國廣袤的自然山水中。在毫無參照物可言的、深不見底的黑暗中,莫瑞斯和亞歷克被賦予了自由去實現他們的愛情,也為福斯特找到了一種實現所期待的幸福結局的意象和條件。

文章翻譯:王雨佳

撰稿人: 凱特·西蒙森(Kate Symondson)

凱特·西蒙森擁有倫敦國王學院博士學位,專長是研究約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)、E·M·福斯特(E M Forster)和維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)的文學作品中的抽象主題。她目前的研究重點是:作家和畫家如何使用抽象手法來描繪第一次世界大戰中難以言喻的悲劇。重點研究對像有大衛·瓊斯(David Jones)、保羅·納什(Paul Nash)、C·R·W·內文森(C R W Nevinson)和福特·馬多克斯·福特(Ford Madox Ford)等人物。除此之外,她還以自由撰稿人的身份為《泰晤士報文學副刊》(The Times Literary Supplement)和《對話》(The Conversation)等出版物撰寫學術文章,並同時擔任“莎士比亞400檔案”(Shakespeare 400 Archive)網站的內容管理,為倫敦國王學院“人文藝術節”製作節目。