從泰晤士河奔流到黃河:英國文學在中國的譯介

從十九世紀中的第一個中譯本到廿一世紀的最新譯作,本文概述英國文學在中國接納的過程,以及對現代中國文化和文學界的有力影響。

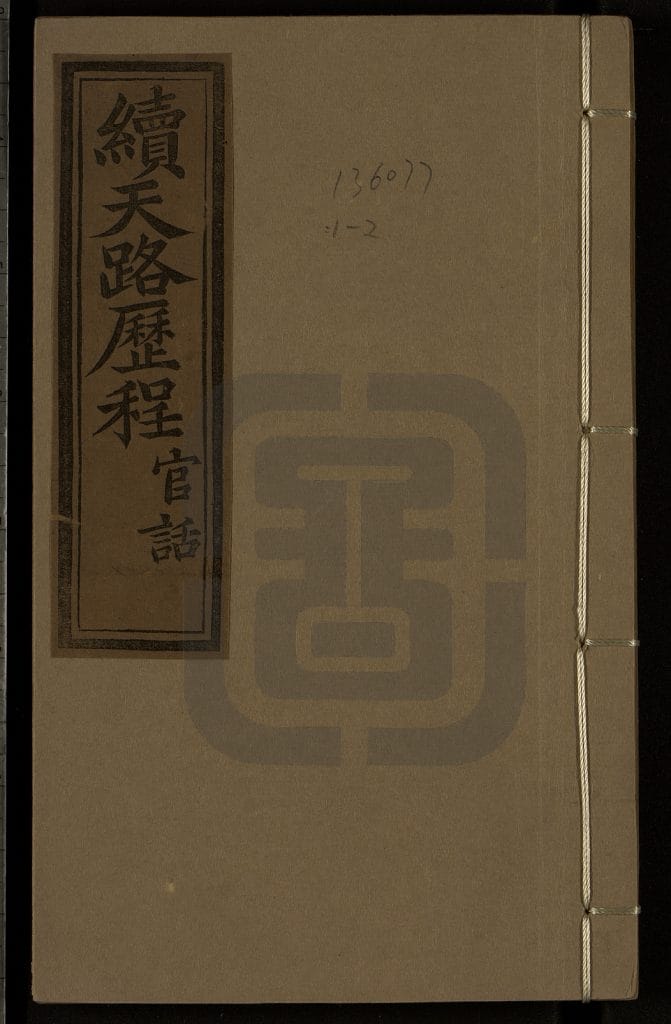

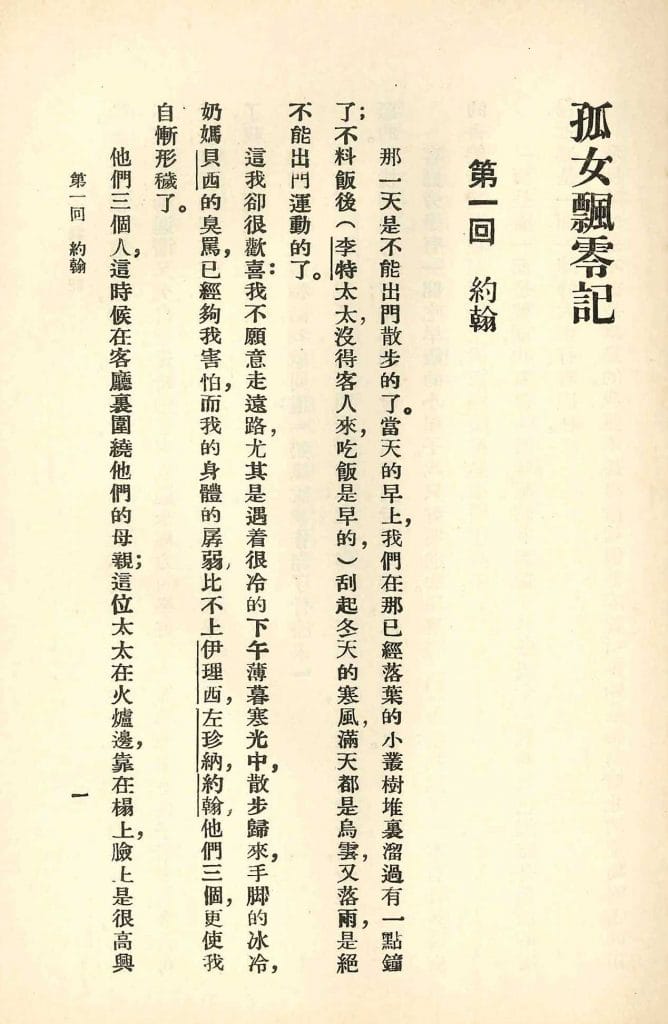

在早期歐洲商人、傳教士、及其他旅者的行囊中,除了《聖經》、《馬可波羅遊記》(寫於約1300年)和其他介紹這片東方神秘大陸與其輝煌文化的文本,也有一些來自英倫的書籍。這些書籍,可能就是中國與英國文學的第一次接觸。但直到1853年,英國文學的首個中文譯本方才問世——約翰·班揚(John Bunyan,1628-1688)所著的《天路歷程》(The Pilgrim’s Progress)。此書廣受關注,為滿足需求,在短短幾年內不得不一再重印。譯者是蘇格蘭長老會的傳教士賓惠廉(William Chalmers Burns),他選擇翻譯這本基督教佈道書,其意圖可能是為了傳播福音更甚於發揚英國文學。

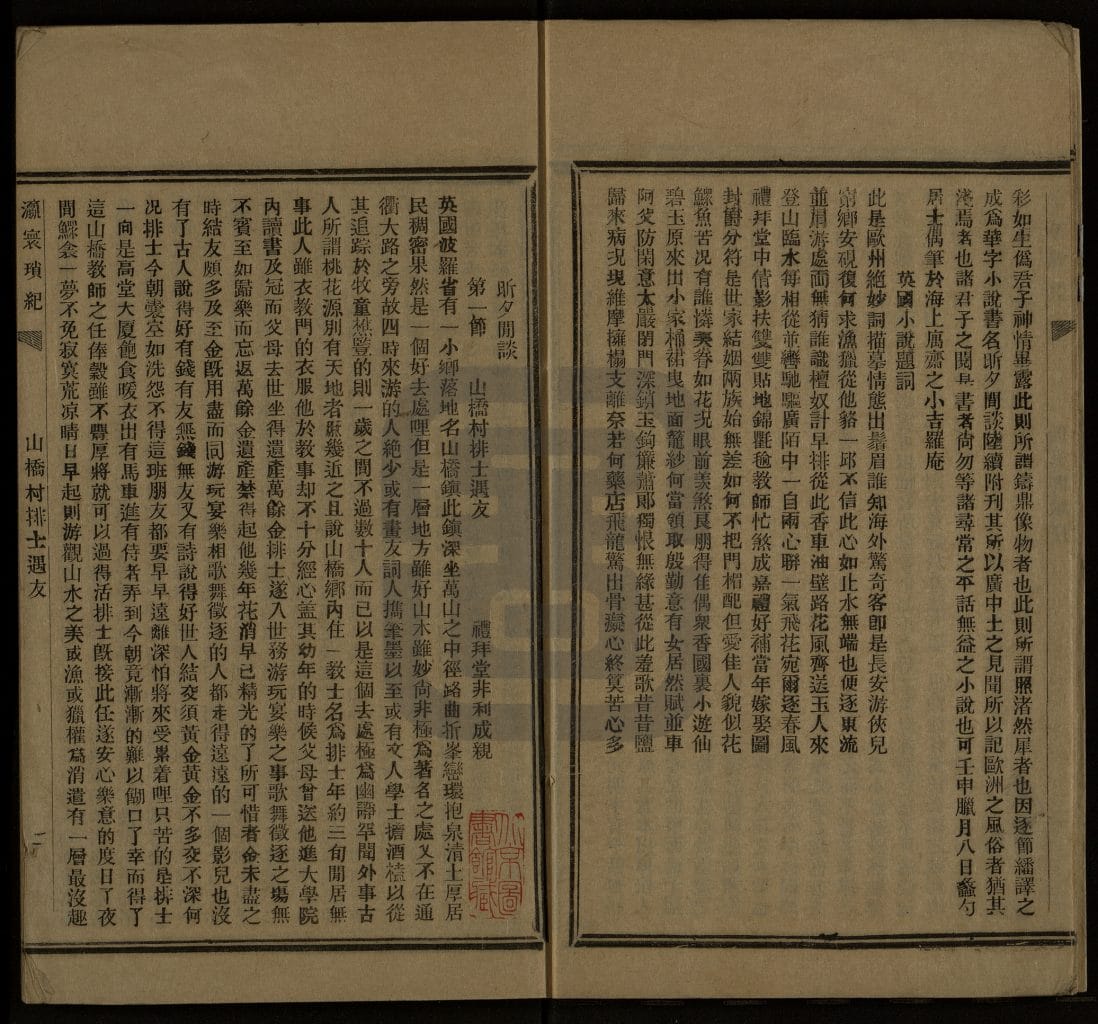

《昕夕閒談》和最早的中譯本

1873年,由中國人翻譯的第一部英國文學作品《昕夕閒談》(Night and Morning)問世。此為愛德華·布爾沃·利頓(Edward Bulwer Lytton)所著小說,出版後風靡一時,傳下不少金句,如「筆桿比刀劍更強大」(the pen is mightier than the sword)。中譯本分廿五個章回,連載於一份文學刊物,譯者蠡勺居士,生平不詳。譯者之所以選擇這部小說,是因為它鼓勵人們揭露虛偽並以此為善。於1904年出版了該譯作的編訂本,為弘揚中國之民主觀念鼓呼,洽合中國古代文人堅守的「文以載道」信念。在兩次鴉片戰爭(1839-1842、1856–1860)後的全新世界局勢下,正是為了追求「道」、探索救亡圖強的理念和道路,中國才激起對一切西方學物的興趣,其中也包括英國文學。

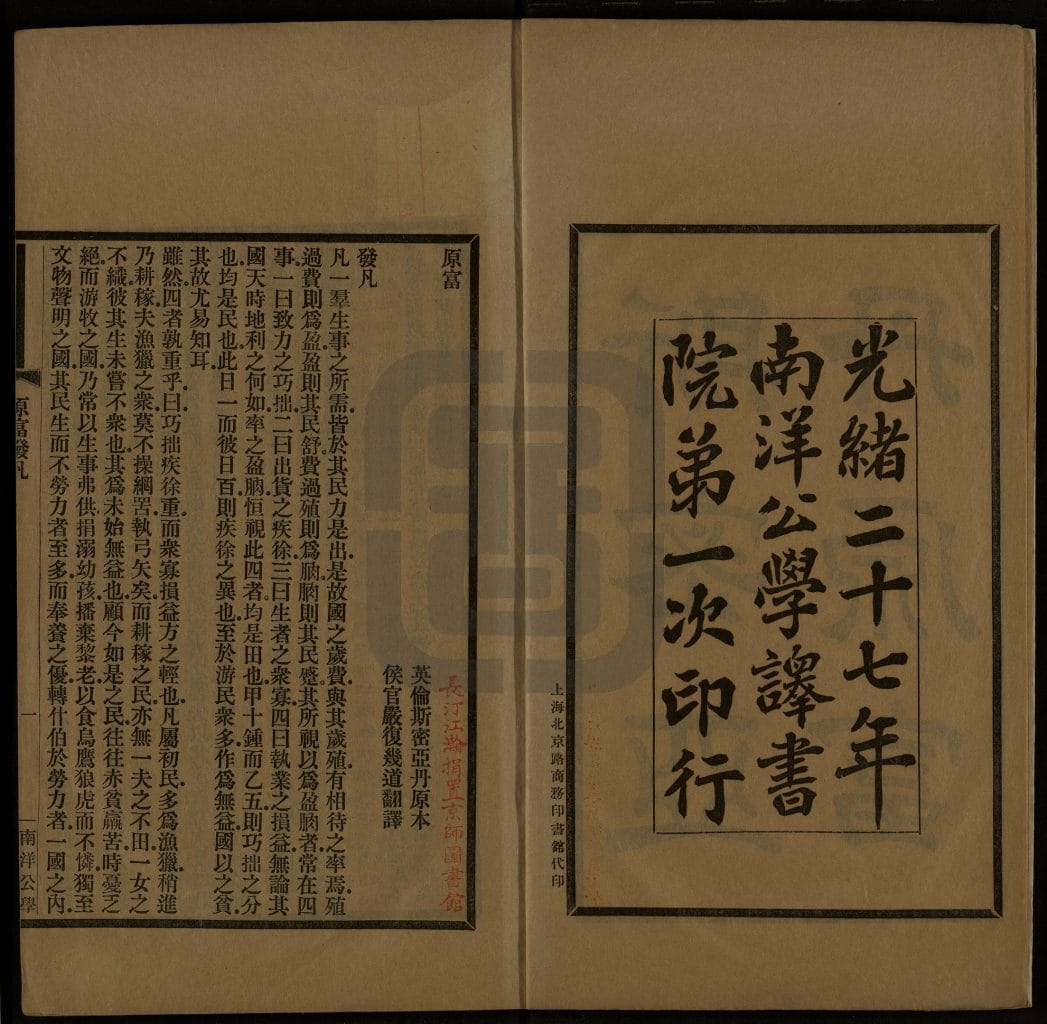

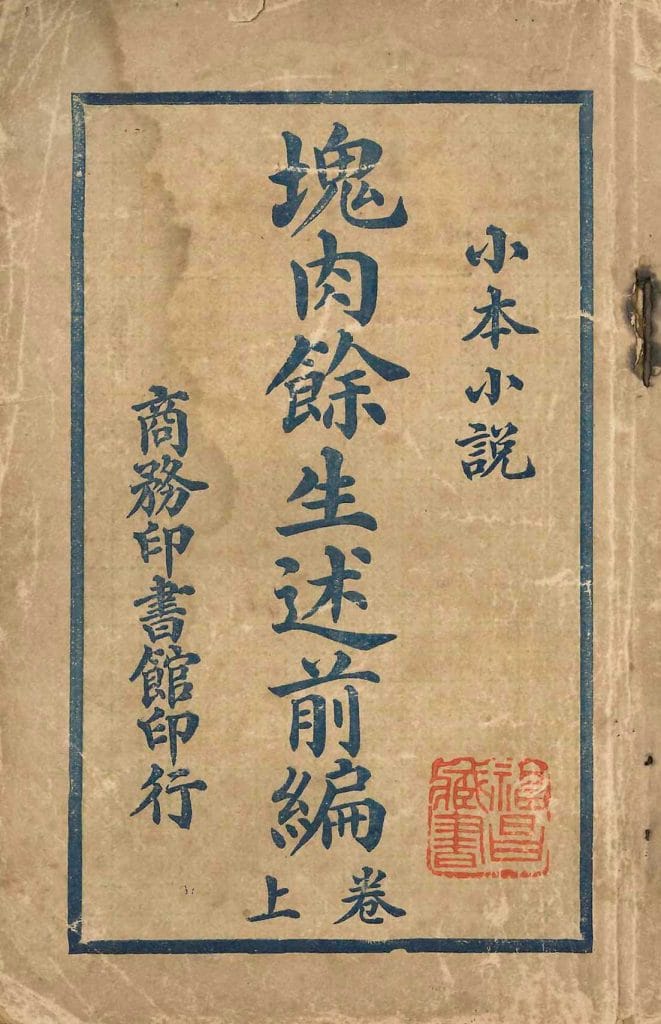

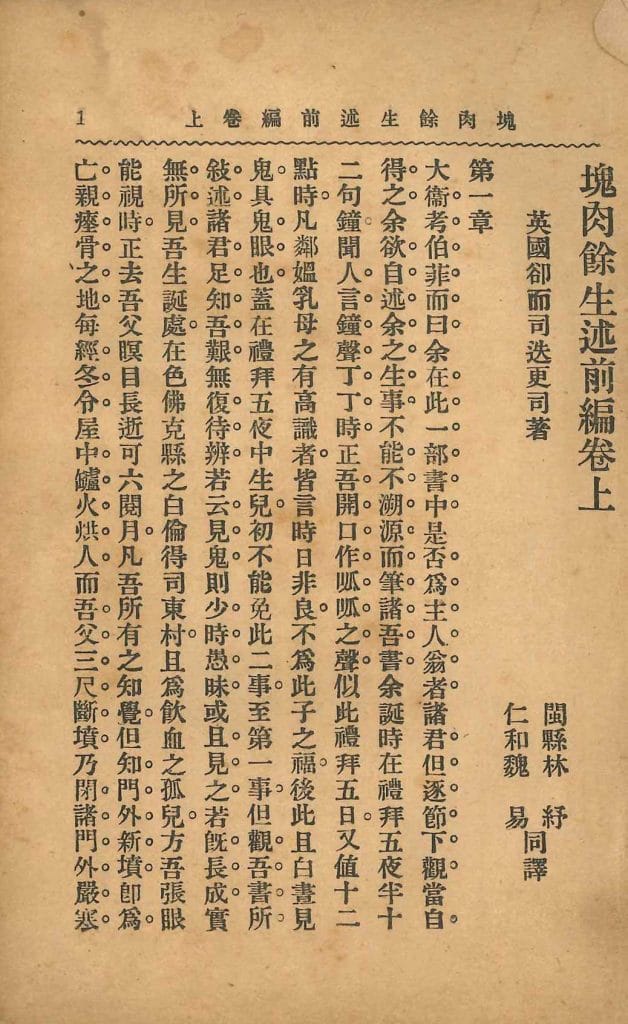

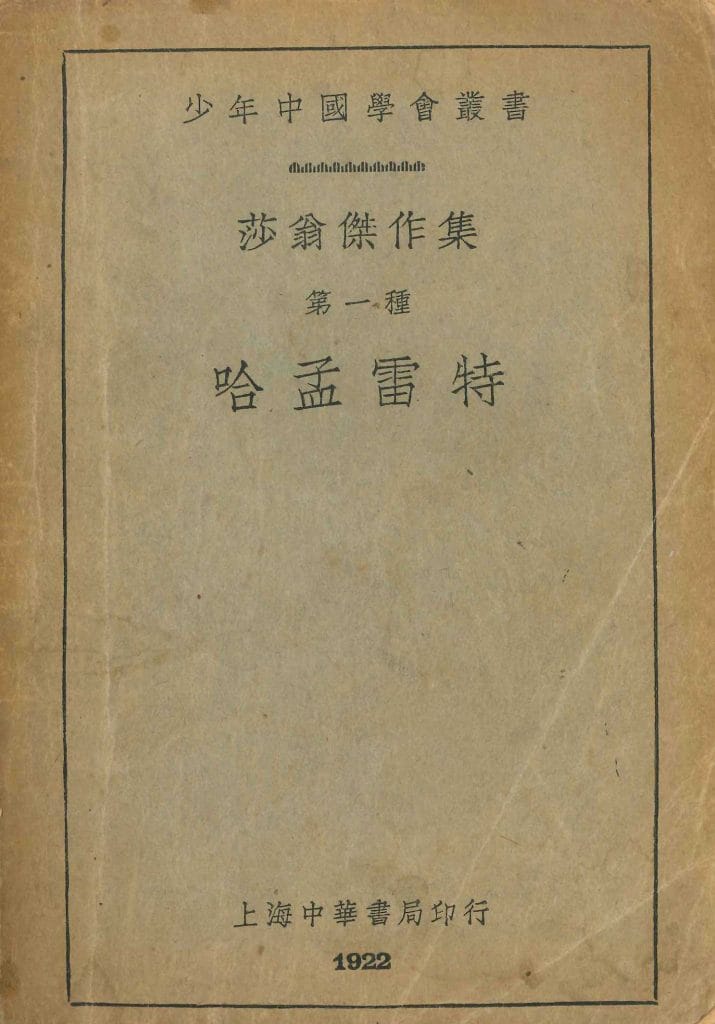

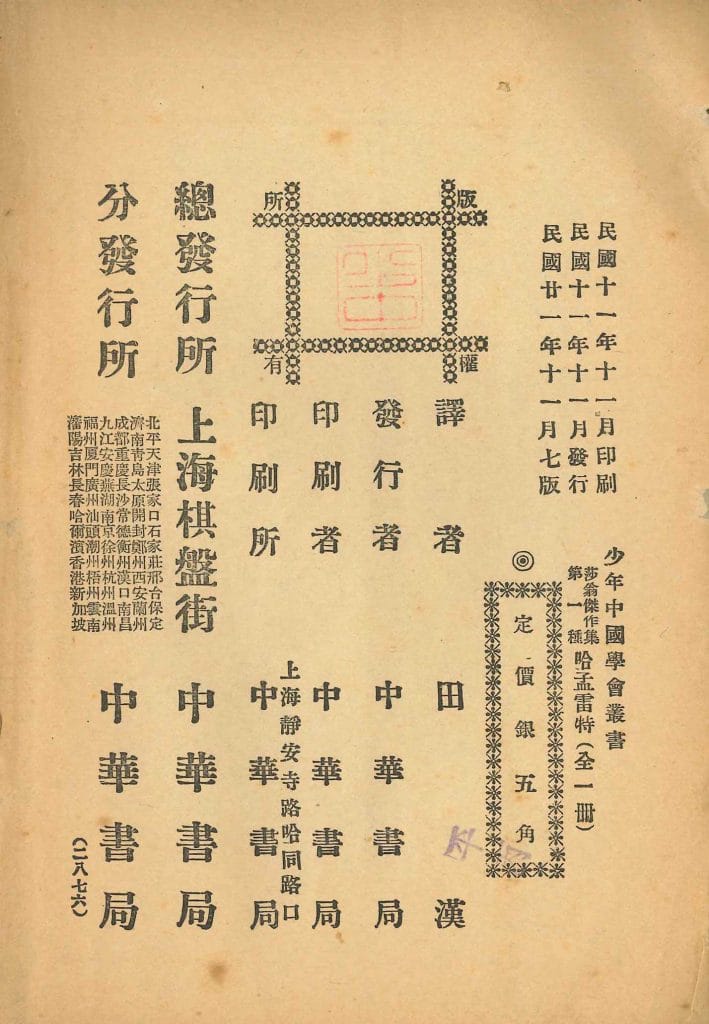

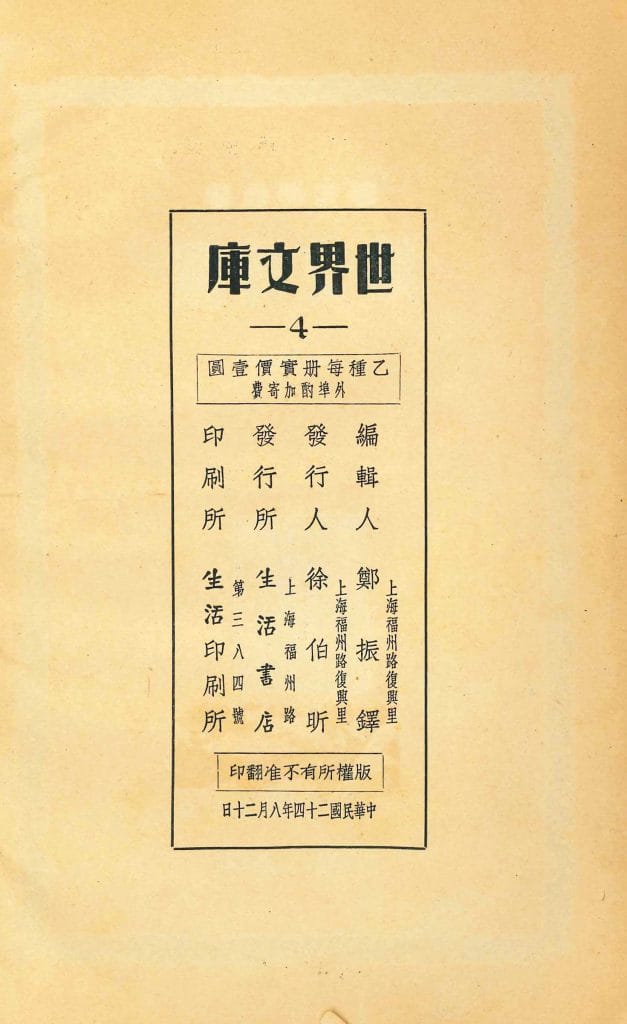

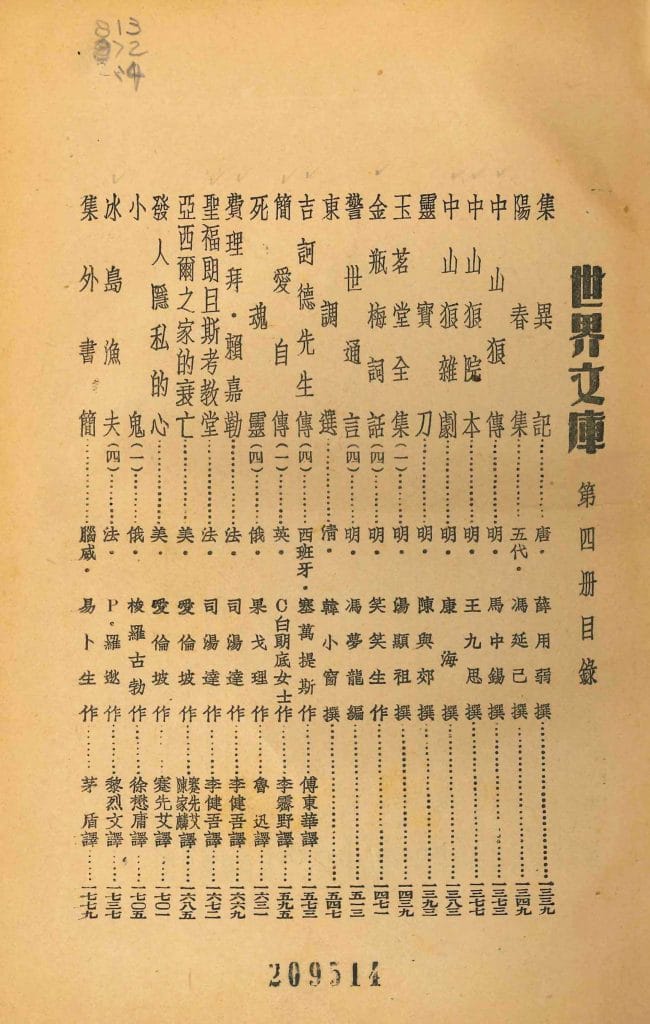

英國文學的中文譯介中的多個「第一次」隨《昕夕閒談》接踵而至:1894年,嚴復把莎士比亞首次引介到中國。他翻譯了托馬斯·赫胥黎(Thomas Huxley)的《天演論》(Evolution and Ethics)和亞當·斯密(Adam Smith)的《原富》(The Wealth of Nations)推動了中國當代社會的成型。1896年,柯南·道爾(Conan Doyle)的四篇推理小說中譯本問世,這是推理小說在中國首次亮相。1902年,上海聖約翰大學(St. John’s University)的畢業班上演《威尼斯商人》(The Merchant of Venice),把莎翁戲劇首次搬上中國舞台。1903年,查爾斯·蘭姆和瑪麗·蘭姆(Charles and Mary Lamb)所著莎士比亞戲劇故事集的縮譯本問世,林紓的全譯本於1904年緊隨其後。林翻譯了大量西方文學,包括:在1905年,翻譯了沃爾特·斯科特勳爵(Sir Walter Scott)的《撒克遜英雄傳》(Ivanhoe),在1906年,翻譯了喬納森·斯威夫特(Jonathan Swift)的《海外軒渠錄》(Gulliver’s Travels),在1907年,翻譯了查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)的《尼古拉斯·尼克貝》(Nicholas Nickleby)和《老古玩店》(The Old Curiosity Shop),在1908年,翻譯了狄更斯《塊肉餘生錄》(David Copperfield)和《賊史》(現今常翻譯為《孤雛淚》(Oliver Twist))。但有趣之處在於,林紓不通外語,所有翻譯都要藉助留過洋的外文助手。以上譯作,以及更多未提到的譯本——包括《貝奧武夫》、喬叟、密爾頓、布萊克、華茲華斯、拜倫、雪萊、濟慈、戈德史密斯、勃朗特三姐妹、伊麗莎白·白朗寧、羅伯特·白朗寧、喬治·艾略特、蓋斯凱爾夫人、哈代、史蒂文森、王爾德、蕭伯納、康拉德、葉慈、喬伊斯、威爾斯、吳爾芙等等——在十九和二十世紀之交的中國掀起一股文學和文化的奔流,至今方興未艾。

英國作家到訪中國

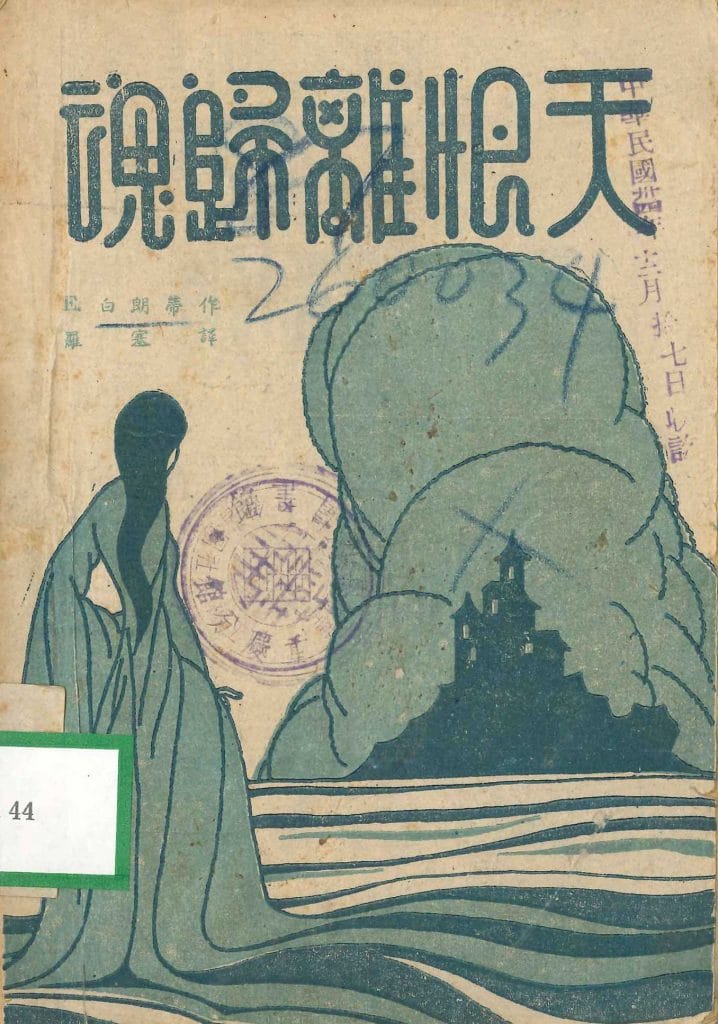

“Translation”一詞的本意是「位置或狀況的遷移」,與此相應,除了翻譯這條途徑,英國文學還通過重要文人親身造訪的形式「遷移」到中國。1919年,威廉·薩默塞特·毛姆(W. Somerset Maugham),為當時最聞名遐邇的英國作家之一,在中國新文化運動如火如荼之際來到這片黃土地。毛姆在中國逗留四個月,溯揚子江而上一千五百英里,深入了解風土人情,為後來的劇本《蘇伊士之東》(East of Suez,1922)、遊記《在中國屏風上》(On a Chinese Screen,1922)和後來改編成荷里活影片的小說《彩色面紗》(The Painted Veil,1925)積累了大量素材。在1929年,理查茲(I. A. Richards)作客於清華大學和北京大學授課,他的著作《文學批評原理》(Principles of Literary Criticism,1926)和《實用批評》(Practical Criticism,1929)堪稱為新批評學派的奠基。理查茲在中國逗留五年,他促成的英語入門課程包含八百五十個基礎詞彙,旨在「促進不同文化間的相互理解」。1932年,哈羅德·阿克頓勳爵(Sir Harold Acton)向北大學子介紹艾略特(T.S. Eliot)的《荒原》(The Waste Land)。在客居的七年間,他發表了兩本與別人共同編譯的著作:《中國現代詩選》(Modern Chinese Poetry,1936)和《中國名劇》(Famous Chinese Plays,1937)。隨後,蕭伯納於1933年短期來訪,還與魯迅、宋慶齡、蔡元培、林語堂等知名人士見面。魯迅尤其欣賞蕭伯納在《華倫夫人的職業》(Mrs. Warren’s Profession)中表現出的苛烈的社會批判精神。該劇於1920年在上海上演,紅極一時。

在英倫體驗英國文學

另一方面,中國人也漂洋過海,穿越半個地球去養育過英國作家的土地上體驗英國文學。早在1879年,作為歐洲第一批中國大使之一,曾紀澤便在倫敦欣賞《哈姆雷特》(Hamlet);戲院的金碧輝煌(「規模壯闊逾於王宮」)、以及其鼓勵國民奮勇的功效,都令曾紀澤大為讚歎。接下來,讓鏡頭轉到1925年7月的一個艷陽天。徐志摩,一位在劍橋國王學院求學的年輕詩人,叩響了托馬斯·哈代(Thomas Hardy)在多切斯特的宅邸馬克思門(Max Gate)。對他而言,這就像是一場朝聖,因為他久仰哈代的大名,把他和莎翁、華茲華斯、雪萊、濟慈一同恭列於璀璨星空。兩人交流愉快,為了證明自己的觀點(詩歌應當「有生」且「活著」),哈代頻頻引經據典,包括莎翁「告訴我愛情生長在何方?/還是在腦海?還是在心房?」(Tell me where is fancy bred, / Or in the heart or in the head?)、本·瓊森(Ben Jonson)「願為秋波樽下鬼/許明眸、金心一片」(Drink to me only with thine eyes, / And I will pledge with mine)。受此鼓舞,徐志摩回國後翻譯大量哈代詩作,成為哈代中文譯介的先驅。1928年1月,哈代去世的消息傳來,徐志摩撰寫長篇悼文,哀嘆英雄的消逝,把哈代喻為永遠閃耀的夜星,稱讚他的成就將超越時間、空間和種族。在英國期間,徐志摩還與諸多英國作家學者見面和交流,包括凱瑟琳·曼斯菲爾德(Katherine Mansfield)、維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)等作家,這些經歷深刻地影響了他的新體詩創作。

還有很多文壇學界的名士在此獲取英國文學的滋養。吳宓,作為十九世紀英國文學、尤其是浪漫主義文學的研究者,也是中國比較文學的先驅,在1930和1931年與艾略特相見並展開文學和文學批評探討。蕭乾,作為著述頗豐的作家、戰地記者和譯事有成的莎翁譯者,在劍橋大學求學期間,與《印度之旅》(A Passage to India)和《小說面面觀》(Aspects of the Novel)的作者E. M. 福斯特(E. M. Forster)結成密友。其他知名的劍橋校友還有詩人、文學家暨莎翁譯者卞之琳;創編多部英國文學著作的教育家王佐良。最知名的牛津校友則是學問沈博的錢鍾書,著有《圍城》(1947)及大量文學藝術專著。他的畢業論文課題探討研究了十七和十八世紀英國文學中對中國的描繪。

查泰萊夫人的醜聞

英國文學在中國的流傳並不總像童話般美好,也不總是一帆風順。大衛·赫伯特·勞倫斯(D.H. Lawrence)所著《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover,1928)在中國經歷了坎坷的命運。這不算是意外,因為該小說語言帶有「色情」、性描寫直白,在英國都遇到審查危機,直到1960年,其未刪節版才得以公開出版。該作在二十世紀三十年代通過若干譯本首次接觸中國,得到的評價非常積極。中國作家郁達夫稱讚其坦然面對性的態度是對人性的完整表達。文學界相信,對於被落後愚昧的習俗長久壓抑的中國讀者,這種表達將帶來解放靈魂的衝擊。當然,這部小說在1949年至七十年代末之間被禁,期間,只有屬於「安全級別」很高的極少數人可以出於「研究」目的接觸此作。不過,在文化大革命期間(1966-1976),查泰萊夫人和守獵人的偷情故事卻通過各種形式的手抄本暗中流傳,成為當年知識青年汲汲以求的寶貝。1986年,為了促進圖書銷量,湖南人民出版社的編輯們決定再版三十年代的小說譯本。一連幾天,印刷廠外貨車成行,等著裝上油墨未乾的新書,送往翹首以盼的各家書店。不過編輯卻未能好好高興幾天。大賣的消息傳到北京,一紙文件很快送達。這本書被禁了,已賣出的都要收回。紀律處分更落到那些大膽越界的人頭上。

英國文學在當下的中國

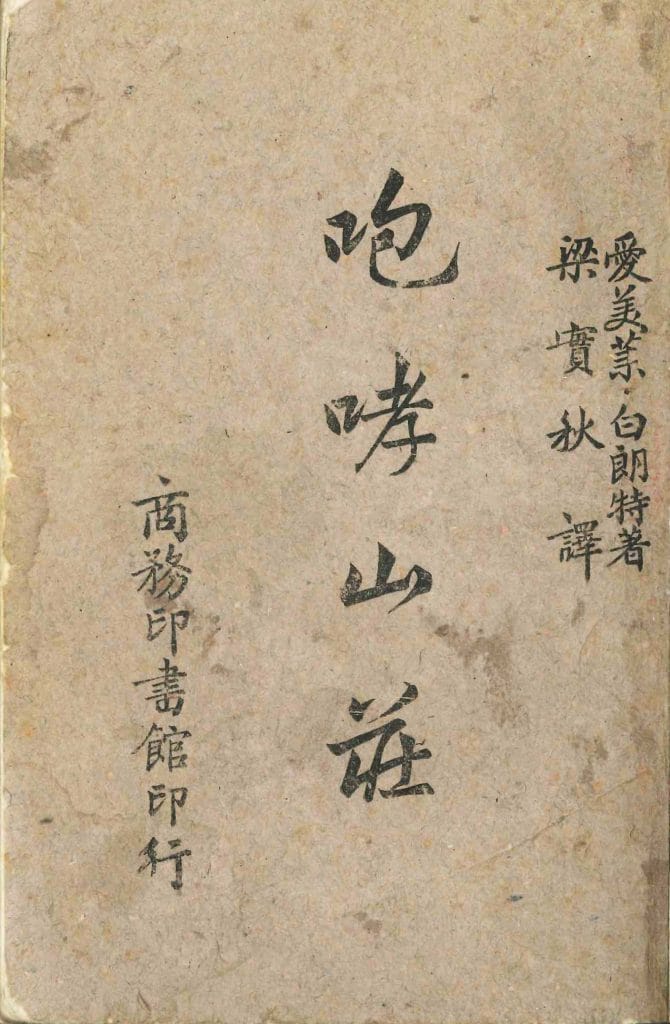

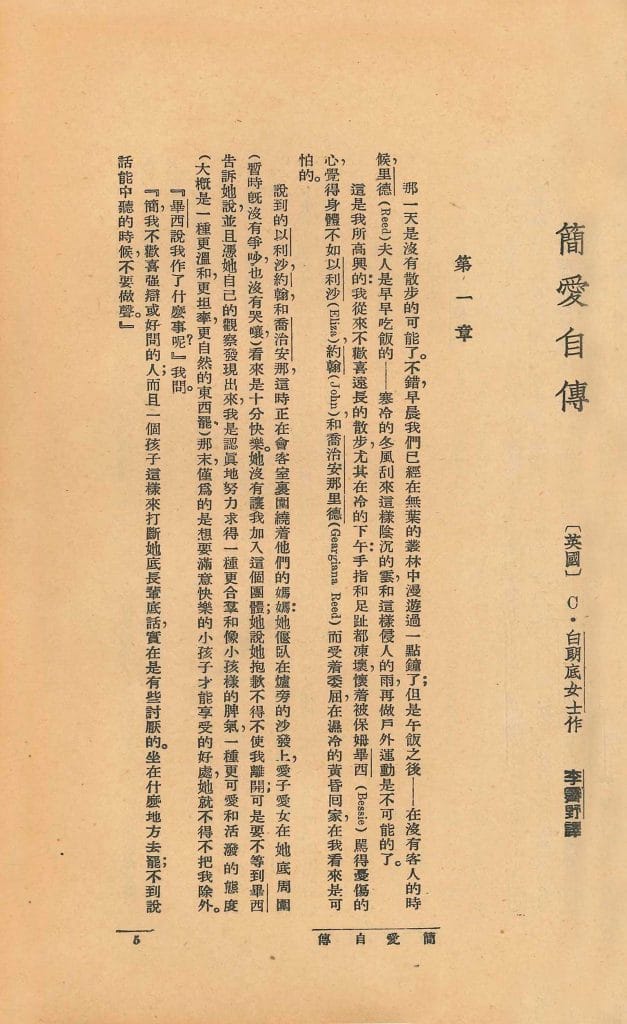

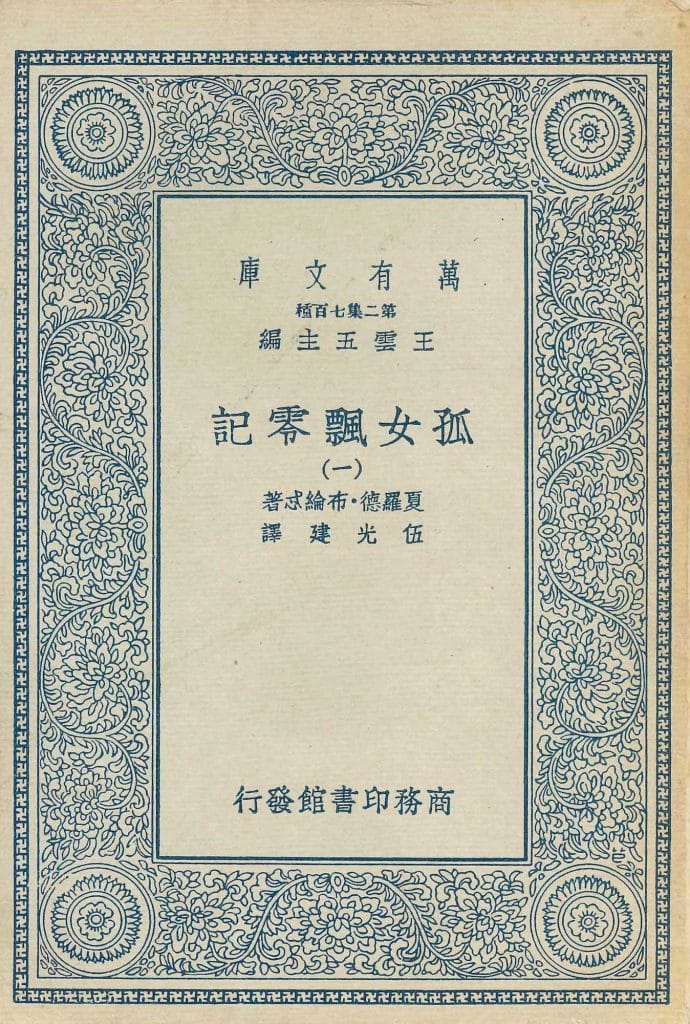

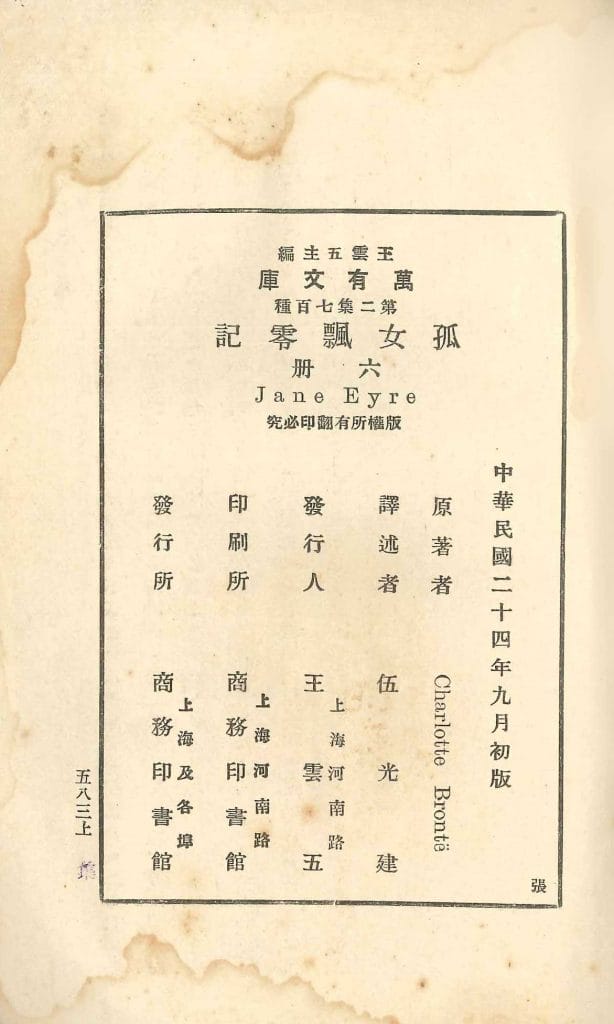

慶幸的是此類插曲只屬偶然。自北京大學的前身同文館於1862年創立至今,英語和英國文學在中國的教育、文學和文化領域自始至終佔有無可比擬的重要地位。如今,在中國的每個角落、從中學一直到博士課程,英國文學,包括譯本和原作(簡化版、刪節版或全文版),已成為普遍的日常教學素材。莎翁、蕭伯納和王爾德的戲劇年年都在上演,既有專業表演藝術家在大都市舞台的演繹,也有學生愛好者在校園舞台裏作出嘗試。夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的《簡·愛》(Jane Eyre,1847)也被改編成舞台劇,在北京國家大劇院和全國各地的大型劇場上演,並尤其贏得讚譽。艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)的《咆哮山莊》(Wuthering Heights,1847)則在上海和倫敦以芭蕾舞劇的形式登台。

我們身處全球化時代,不必為一本國外的新書等上幾個月,等它飄洋過海。雖然中國出版行業在二十世紀末被霍格華茲魔法與巫術學院的某個突然風靡全球的小巫師打了個措手不及,但很快就回過神來,在2000年把《哈利波特》(Harry Potter)前三卷的中譯本擺上櫃面。當第四卷英文版在2000年出版後,千千萬萬名小讀者(和父母)依然要熬過五個月的「時差」,才能拿到他們等候多時的中譯本。然而至此之後,中國的「波特迷」就能和英國及其他西方國家的兄弟姐妹平起平坐,差不多同時就能拿到最新的譯本。世界的確是一個小村莊,本文所提及到的文化交流,也一定可以讓它變成更豐饒、更有趣。

文章翻譯:黃毅翔

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:©️ Dr Shouhua Qi。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 祁壽華(Shouhua Qi)

祁壽華,揚州大學文學院講座教授,美國西康州大學英語教授。祁教授近年以合編者及撰稿人的身份參與編寫了學術著作《他世裡的勃朗特姐妹》(The Bronte Sisters in Other Wor(l)ds),並著有專書《西方文學在中國及一個國族的翻譯》(Western Literature in China and the Translation of a Nation,2012),兩本學術專著均由帕爾格雷夫·麥克米蘭(Palgrave Macmillan)出版。祁教授正在撰寫一本新書,題為《為中國舞台改編西方經典》(Adapting Western Classics for the Chinese Stage),此書將在2018年由路特雷奇出版社出版。