自由或壓迫?反烏托邦恐懼

米克·艾殊利(Mike Ashley)探討英國、俄羅斯和美國作家為回應二十世紀政治形勢,如何創作出虛構的壓迫性世界和極權主義政權。

最常被用來描述與烏托邦(utopia)意義相反的概念是“反烏托邦”(dystopia),這個詞由約翰·史超域·米爾(John Stuart Mill)在1868年下議院的一次演講中創造,但當時的含義與現在並不相同。密爾用這個詞來回應建立烏托邦的不可能性,因其經濟和社會發展基礎受制於不能受人類意志影響的自然法則,這意味著所有烏托邦必然有失敗的可能。因此,他將所有烏托邦思想家都斥為反烏托邦者(dystopian),因為他們的想法缺陷太多、不切實際。頗具諷刺意味的是,如今“反烏托邦”一詞指代壓制個人、剝奪自由和扼殺創造力的社會。反烏托邦呈現的是與人類願望和希冀背道而馳且冷酷無情的國家機器的殘暴,而這一點我們都將認識到。

反烏托邦小說或許比烏托邦小說更具啟發性。烏托邦小說在審視人類理想及如何實現完美社會時,總會遇到一些必須克服的阻礙,以尋求如何滿足所有人或至少大多數人的需求。而反烏托邦小說能帶給讀者生動的警示,以驚人的想像力描繪向某一特定社會、政治或技術方向發展的後果,令讀者感同身受。

早期反烏托邦文學

反烏托邦文學最早至少可追溯至埃米爾·梭維斯特(Émile Souvestre)的《世界將是如此》(Le monde tel qu’il sera,1846年),這部作品預見到商業主義如何將人類變成企業或政治機器的奴隸。伊格內修斯·唐納利(Ignatius Donnelly)在《凱撒之柱》(Caesar’s Column,1890年)中預示了國家政權如何輕易落入腐敗分子手中。而傑克·倫敦(Jack London)在《鐵蹄》(The Iron Heel,1907年)中更進一步,描繪了試圖在美國獲得絕對權力的資本主義寡頭被使用類似技術的社會主義者擊敗,最終形成了一種社會主義烏托邦。

《一九八四》

最著名的反烏托邦小說是佐治·奧威爾(George Orwell)的《一九八四》(1949年),儘管我們現在距離這部作品標題的年份與奧威爾當年創作時所預想的未來同樣遙遠,但它仍能喚起一個具有絕對壓迫性的政權形象,身處其中的人類喪失了個性。小說設定在全球三個極權主義超級大國之一,那裡的居民必須遵守一套嚴苛的準則,不斷受到“老大哥”(‘Big Brother’)和思想警察(Thought Police)的監控。僅僅是超出準則的思考都會受到懲罰。主角溫斯頓·史密斯(Winston Smith)為國家工作,負責篡改照片和歷史檔案。在那個國家,個人關係是被禁止的,因此史密斯墜入愛河後便立刻遭受懲罰,被迫背叛自己的愛人,並被再次洗腦,重新愛上了“老大哥”。

俄羅斯反烏托邦小說

奧威爾創作《一九八四》的靈感源自俄羅斯作家葉夫根尼·扎米亞京(Yevgeny Zamyatin)的《我們》(My)。這本書出版於1920年,1927年連載刪減版後即被蘇聯官方取締。完整俄文版直至1988年才得以出版。 1924年,在未獲得扎米亞京許可的情況下,這部作品的英譯本在美國發行,奧威爾讀到的即是這一版本。小說時間設定在未來數個世紀後,二百年戰爭消滅了大部分人類。故事發生在一個被“綠牆”包圍的高度管制的城邦中,災後世界被隔絕在外。國家控制著未來發生的一切,包括每個人何時吃飯,何時做愛,並且禁止任何人獨立思考或發揮創造力。所有人一律以數字代號為名。當“D-503”愛上充滿反叛精神的“I-330”時,後者正計劃接管D參與設計的新飛船。 D沒有舉報她,但當局從D的日記中發現了這一計劃。他被逮捕並接受了“偉大的手術”(‘Great Operation’,類似於腦白質切除術),此後他便能夠心無波瀾地觀看酷刑和處決過程。這個結局和奧威爾《一九八四》中溫斯頓·史密斯在可怕的101號房中的遭遇類似。

另一位經歷過斯大林時代,並在二十世紀五十年代復興了俄羅斯科幻小說風潮的作家是伊万·葉菲列莫夫(Ivan Yefremov)。他勇於將烏托邦和反烏托邦意象並置對比,從而強調其危險觀點。在小說《仙女座》(Tumannost’ Andromedy,1958年)中,他描繪了一個風光秀麗、快樂無憂的地球,時間設定在3000年,書中的社會根據人文主義馬克思主義原則建立。這是唯一令人信服的共產主義烏托邦。葉菲列莫夫後來又改變主意,在以兩個世紀後為時代背景的續作《公牛時刻》(Chas Byka,1968年)中,他將理想的共產主義國家與另一星球上的獨裁政權進行對比。雖然他以中國的共產主義模式為來掩飾獨裁特徵,但他仍被視為在批判蘇聯,而這本當時已經遭受嚴格審查的書最終被禁,直到1988年才重新在俄羅斯出版。

《永夜城》

美國營養學家、發明家米洛·黑斯廷斯(Milo Hastings)創作的《永夜城》(City of Endless Night,1920年)預示了所有此類極權政權。這部作品寫於第一次世界大戰末,最初以《文化的孩子》(Children of Kultur,1919年)為題連載。小說以令人不寒而栗的預知能力展望了一個世紀後在柏林建立的一個壓抑、反猶太、類似納粹的政權。這是一座堅不可摧的穹頂巨城,地上地下共60層,每一層都按等級制度分隔。這個城邦獨自與世界為敵,而其他地區正在被一個良性的世界國家所統治。在柏林,優生學被用來創造一個男性多於女性的優越種族。從每個人的醫生和理髮師到他們的日常飲食,一切都受到嚴格監控,且所有食物都是由人工合成。

納粹主義的影響

希特勒的上台和他不斷擴張的獨裁統治為一些戰前反烏托邦小說提供了靈感,比如祖斯夫·奧尼爾(Joseph O’Neill)的《英格蘭地下》(Land Under England,1935年),書中描寫的極權社會位於由心靈感應進行思維控制的巨大地下洞穴中;以及嘉芙蓮·布德肯(Katharine Burdekin,筆名為Murray Constantine)的《卐字之夜》(Swastika Night,1937年),講述了一個被德國和日本統治的世界,婦女都被關進集中營,所有猶太人都被殺害。

希特勒的納粹部隊或許會在二戰中取勝並統治英國和歐洲大部分地區的可能性激發了反烏托邦另類歷史小說形式,例如薩班(Sarban,本名John W Wall)的《他的號角聲》(The Sound of His Horn,1952年)和C·J·桑索姆(C J Sansom)的近期作品《統治》(Dominion ,2012年)。

或許近當代最著名的反烏托邦小說是瑪嘉烈·愛特伍(Margaret Atwood)的《使女的故事》(The Handmaid’s Tale,1985年)。故事背景設置在幾十年後的未來,當時美國政府已經被推翻,取而代之的是一個軍國主義、種族主義和沙文主義的極權政權。女性被剝奪權利、失去自由。她們被劃分為不同等級,其中一類是使女,相當於妾。所有黑人和猶太人都被“清除”(‘removed’),甚至完全滅絕。墮胎是非法的,任何畸形嬰兒都會被消滅。

反社會者、無政府狀態、災難和賽博朋克

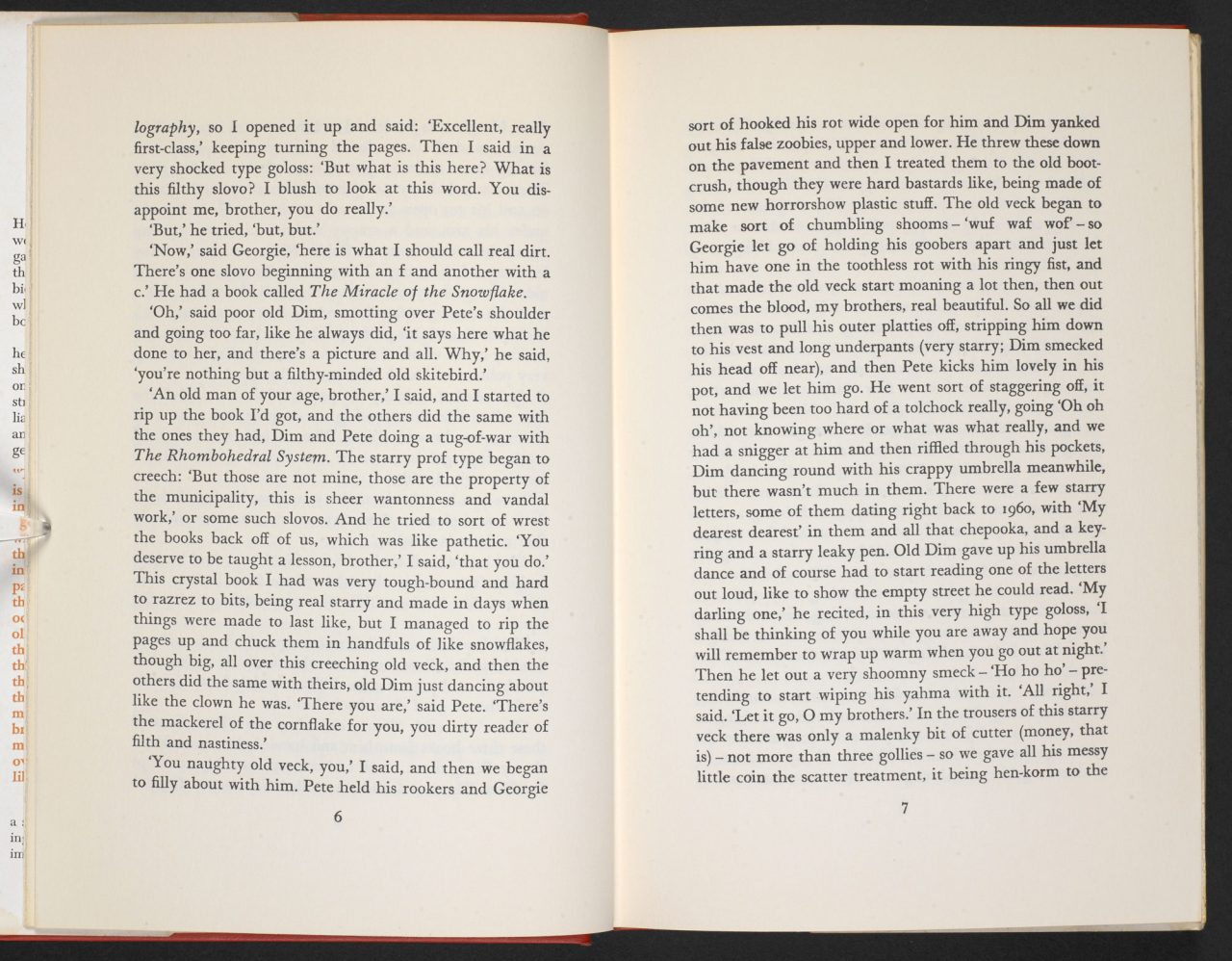

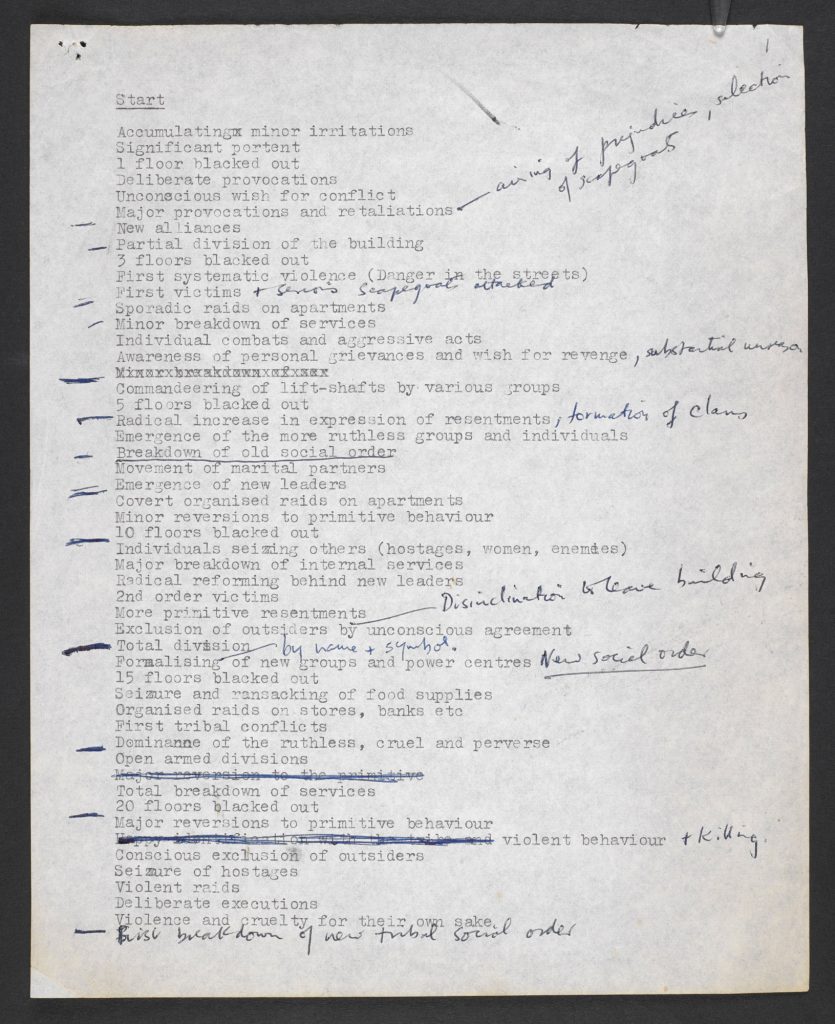

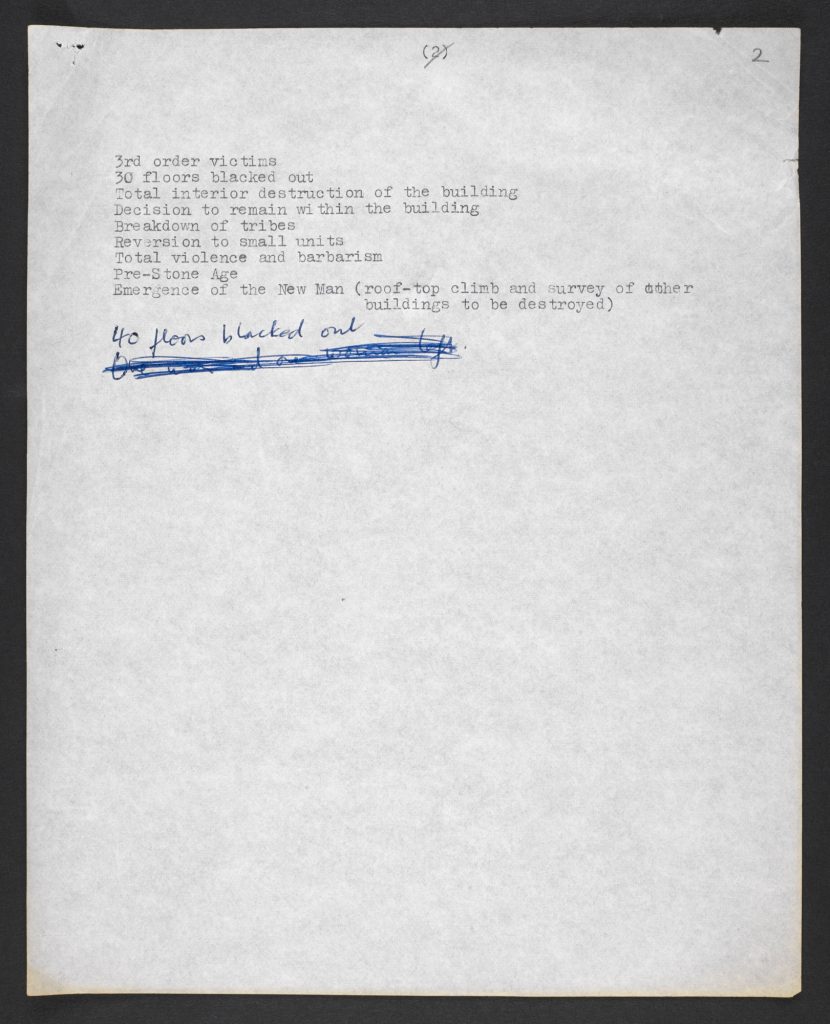

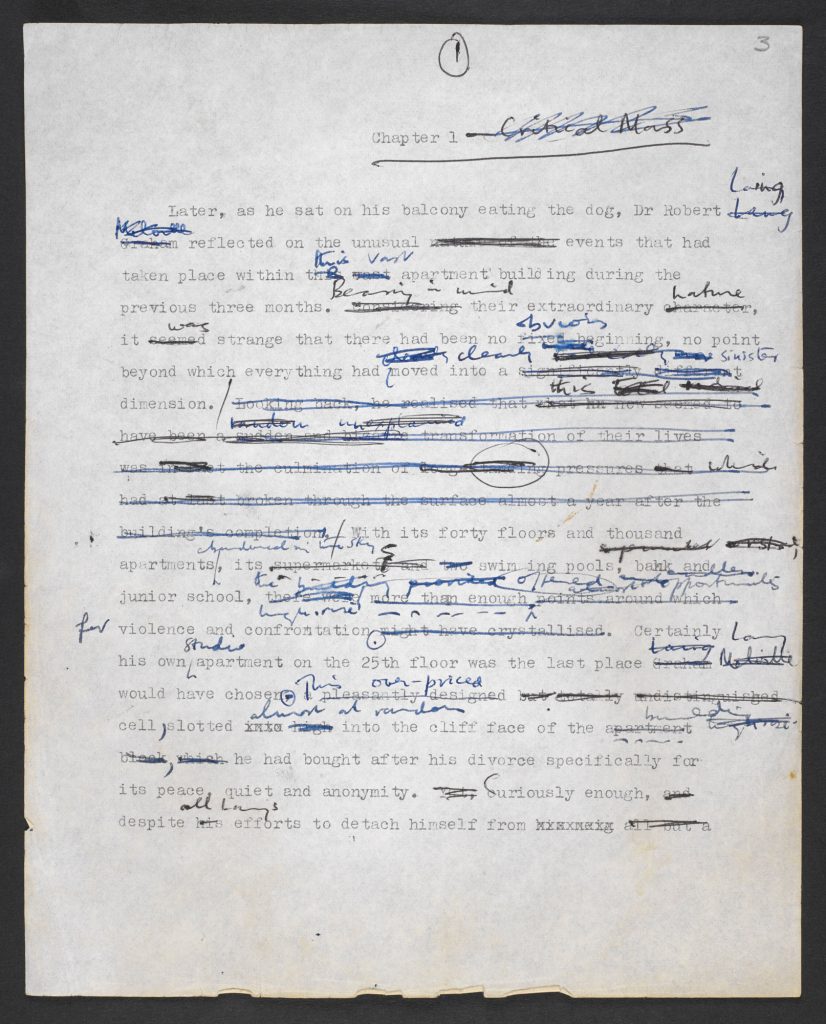

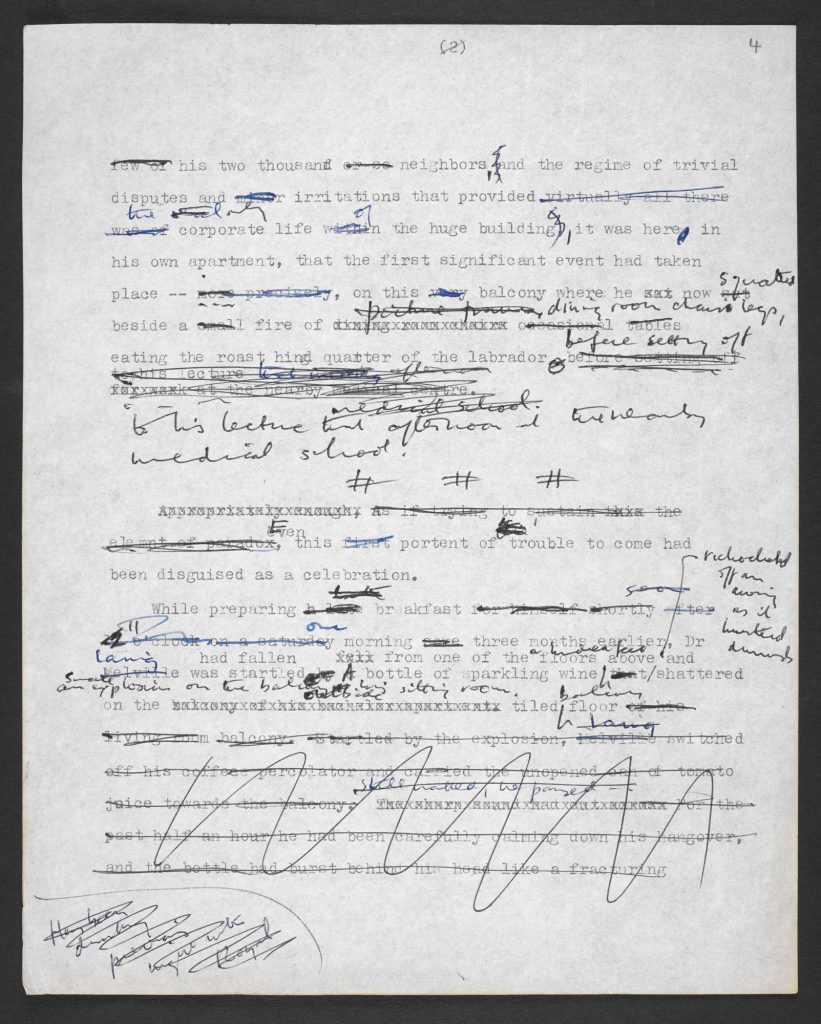

反烏托邦文學不非都像阿特伍德的小說那樣極端。哪怕只是提供一個與現狀不同的、短暫卻令人不安的想像,它們的效力也絲毫不減。安東尼·伯吉斯(Anthony Burgess)在《發條橙》(A Clockwork Orange,1971年)中實現了這一點,這部作品源自他對青年文化和青少年犯罪興起的擔憂。他設想了這樣一個世界:年輕人成為反社會者,政府不得不引入一些行為工程和精神控制,從而重新改造他們。社會崩潰和向無政府狀態的轉變也是米高·莫考克(Michael Moorcock)的《黑色走廊》(Black Corridor,1969)的故事背景,這一社會設定激勵了主角逃離地球。社會失序的沮喪場景是由莫考克當時的妻子希拉莉·貝利(Hilary Bailey)起草的,她在自己的第一篇短篇小說《法蘭奇·斯坦納的墮落》(The Fall of Frenchy Steiner,1964年)中描寫了納粹統治下的英國。社會秩序的崩潰在J·G·巴拉德(J G Ballard)後期的一些作品中顯見,尤其是在《摩天樓》(High-Rise,1975年)中,當一座豪華高層公寓中的小問題迅速升級為大問題時,住戶的行為很快退化為最基本的原始衝動。巴拉德為我們表明,烏托邦和反烏托邦之間的差距薄如蟬翼。

反烏托邦的未來可以五花八門,由不同的原因或災難引起,例如約翰·布魯納(John Brunner)的《立於桑給巴爾》(Stand on Zanzibar,1968年)中描繪的人口過剩,或被翻拍成電影《2020》(Blade Runner,1982年)的菲利普·K·迪克(Philip K Dick)原作《仿生人會夢見電子羊嗎? 》(Do Androids Dream of Electric Sheep?,1968年)中核戰爭後出現的輻射中毒。電影描繪了許多賽博朋克的經典形象,而一些賽博朋克小說本身也藉鑑了反烏托邦意象,如威廉·吉布森(William Gibson)的《神經喚術士》(Neuromancer,1984年),其中的千葉城地下世界就被很多人認為富有反烏托邦特性。

這些作家已經向我們展現,任何黑暗或不安的可能性都很容易喚起反烏托邦想像,這也意味著世界陷入反烏托邦夢魘的機會比演化成烏托邦美夢的機會要多得多。

文章翻譯:馮優

撰稿人: 米克·艾殊利(Mike Ashley)

米克·艾殊利是一名自由寫作者和研究員,尤其關注於科幻小說、犯罪小說和奇幻文學史。他擁有一間藏有三萬多本書籍和雜誌的圖書館,其中包括1890年至1940年出版的英國通俗小說雜誌,這也構成了他的著作《敘事者時代》(The Age of the Storytellers)的基礎。他已完成計劃中的五卷本《科幻雜誌的故事》(Story of the Science-Fiction Magazines)中的四卷,他最新的著作《河濱冒險》(Adventures in the Strand)探索了阿瑟·柯南·道爾和《河濱雜誌》(The Strand Magazine)之間的關係。