生活在布魯姆斯伯里

從源起、意義至核心人物瓦妮莎(Vanessa)與維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)兩姐妹,趙毅衡教授深入剖析布魯姆斯伯里派及其特點。

一條梯子

第一次意識到我竟然坐在歷史的隔壁,緣自屋外一條鏽蝕的防火梯。

九十年代倫敦大學東方學院擴展,買下了隔壁羅素廣場二十五號,以前是菲玻出版公司(Faber & Faber)的辦公樓,樓的外牆有一條鋼製供火災時逃逸的鋼梯:至今電影裏追捕場面的常規道具,槍擊可以打出火花,現實世界中已不多見。此樓裝修,決定拆掉此防火梯:樓外防火梯顫顫巍巍,女士先生恐慌中跌下,概率大於被煙火熏烤亡命。

但是此防火梯變是個歷史見證:詩人艾略特在菲玻出版社工作四十年,妻子維維安一旦從大門口衝進來,門房也攔不住她,卻可以迅速電話通知在三樓上的艾略特,讓他從這條防火梯逃跑。悍妻猛於火。穿著整齊的艾略特先生從牆外鋼梯狼狽而逃,想必是羅素廣場一景。

說來是小事,但是許多人認為,艾略特沒有婚姻之難,就不會把倫敦寫成荒原,也不會說「我們是空心人,是亂草填塞的人」。這個防火梯——空心人匆忙奔入荒原的通道——萬萬拆不得。我校後勤處,實在缺乏歷史感,如今此牆上,只剩下一個倫敦旅遊局的搪瓷盤:「詩人艾略特1925至1965年在此辦公」。像我這樣有幸見到過防火梯的人,見到這設計惡俗的字牌,只能為古人傷心。

何謂布魯姆斯伯里?

那是九十年代初,我剛到東方學院不久的事。倫敦大學另外的幾個學院也在擴大,報上開始說話了:布魯姆斯伯里集團的殘存遺蹟,都要被湮滅了。東方學院出版科搬出教學樓,到半里路外的Tavistock廣場,那裏正是吳爾芙夫婦(Woolf)堅持了幾十年的私人出版社「荷加斯出版社」(Hogarth Press)所在地。

個人出於愛好而辦的出版社,難以長久。小出版社不盈利,很難堅持,為人作嫁,大師不為。都說吳爾芙性格不穩,容易悲觀憂鬱。但是堅持出版幾十年,可以看出她做事如何執著。讀吳爾芙的日記可以看到,她很喜歡看稿編書,遍識英才,並沒有覺得是耗費她的寶貴時間。1919年就慧眼出版美國小青年艾略特的《詩集》,1923年也是她出版讓人瞠目的奇作《荒原》。

倫敦大學出版部走進了荷加斯舊樓,我覺得有助新風。文物保護主義者卻不無傷悲:布魯姆斯伯里這個地方,三十年代起就被倫敦大學逐漸侵蝕。九十年代,英國大學生擴展到同齡青年的一半,並且大量抓捕外國學生,現今倫敦大學幾乎佔用了已成倫敦中心的布魯姆斯伯里地區。

這一帶突出的街區建築景觀,是一連串的「廣場」,實際上應當稱為「花園廣場」(Garden Square),中間不是空地,而是有小徑的花園。周圍四邊緊排在一起的維多利亞式房子。由於在市中心,後花園不大,前臨大花園,就顯得寬敞而蔥綠,是中產階級準豪宅。

從前有「人生四子」之說:美國的工資,英國的房子,日本的妻子,中國的廚子。我初聽到頗為不解:英國房子--除了鄉村貴族第宅--有甚麼可羨慕的?後來明白,在汽車普及讓上層階級撤向郊區之前,倫敦的「花園廣場」可能是最舒適的住宅設計,遠勝過紐約只看見一線天的大樓公寓。

1904年,父親去世,瓦妮莎(Vanessa)與維吉尼亞(Virginia)兩姐妹,搬到布魯姆斯伯里地區的戈登廣場。像上世紀急於初脫離大家庭的中國青年一樣,天地開朗。此後,許多朋友也住到附近。這裏成為一批青年知識份子的聚會聚居地,到1906年後,在知識界已經出現「布魯姆斯伯里幫」(Bloomsbury Set)這個調侃稱呼。

如今布魯姆斯伯里的房子,已經寸土尺金,但依然有昔日的優雅寧靜,當作辦公室,並不合適:開間小,走廊多。這些從布魯姆斯伯里文人後代那裏買過來的房子,留一塊小園牌向前屋主致意。旅客隨便走一圈,就看到了大半部英語現代文學史。

第一次世界大戰中,布魯姆斯伯里派都持反戰立場,登記為「良心反戰份子」。英國一向允許這些人不上戰場,但是必須到鄉下幹活。瓦妮莎乾脆買下倫敦之南秀麗遠郊的「查爾斯農場」,就近照顧幾個大男人。戰後二三十年代布魯姆斯伯里派的聚會地點,也常到該處。吳爾芙夫婦和凱恩斯夫婦,也陸續在附近置房,可謂領風氣之先。今人要瞻仰遺蹟,先到倫敦大學一帶的廣場房子來看看園牌,憑弔遺蹤,然後搭車南下,去看郊縣收藏文物的紀念館。

何謂布魯姆斯伯里派?

布魯姆斯伯里,此詞中文音譯實在累贅。英文簡單:花鎮。倫敦中心的文化區:大英博物館,大英圖書館,一些主要出版社,學生熙熙攘攘時而遊行的倫敦大學,都在這小小的地區。假定北大至今留在沙灘,北圖也不搬遷,而且北京胡同也像倫敦那樣房子越老越堂皇,就可以想像一個中國布魯姆斯伯里。這樣的文化區,恐怕只能在文化尚屬精英活動的時代,才有可能:沙灘周圍,門上可以掛起中國新文化運動的全部重要名字。

所謂布魯姆斯伯里集團,實為一個經常聚會的知識份子朋友圈,畫家與美學家特別多,也有作家,政治學家和經濟學家。除了經常聚會高談闊論,這些知識份子的共同點是對所謂「維多利亞英國」的美學和道德的叛逆。恐怕其他人群難以仿效的是這批人奇特男女關係。以尖牙利舌聞名的美國女作家朵羅西‧帕克,有妙語云「好些對兒,愛三角兒,住四邊兒」(指廣場住宅)。

奇怪的是,如此複雜的關係,沒有敗壞這些人物的友誼。也許正是因為友誼遠遠更為重要,所以誰與誰睡一床,成了次要的,可以「調整」的小事。性事自由,友誼第一,這是布魯姆斯伯里的男男女女之所以團聚不散的原因。他們的其他品格,才氣橫溢,傲慢天下,行為狂狷,都能散而不能聚。超越性愛之上的友誼,才是他們的膠合劑。作家福斯特曾有狂言:「要是讓我選擇背叛國家還是背叛朋友,我但願有勇氣背叛國家」。

我們不知道這是不是一個這批人有意創造的「神話」,但布魯姆斯伯里人物的奇特私人關係,至今還給文化史家談不盡的題目。

魔力兩姐妹

友誼第一,家庭第二,這個原則的奉行者,首推他們眾星拱月地捧著的瓦妮莎與維吉尼亞二姐妹。但是維吉尼亞很明白,她對付這個世界,能力遠遠不如姐姐,她感嘆姐姐擁有「一打生命」。瓦妮莎與丈夫克萊夫·貝爾生了兩個兒子後,婚姻就名存實亡。在她懷孕期間,丈夫竟然與小姨子維吉尼亞越發親密,這種事足以破壞兩段關係,她們的婚姻卻一直維持到半個世紀後死神來到。登徒子克萊夫,大多時間住在這個那個情人處,有時回來看望妻子孩子,還把情婦帶來「讓家人品評」。

1912年後克萊夫的好友美學家弗萊,成為瓦妮莎的情人,兩年後瓦妮莎拋開他,愛上比她小六歲的畫家格朗特。格朗特雖是同性戀,卻與瓦妮莎終身相守。瓦妮莎在家裏安排了專門給丈夫克萊夫保留的臥室,書房,單用的衛生間,也給格朗特的男友如凱恩斯,加尼特等準備了單獨的房間。而瓦妮莎與前情人弗萊,關係一直極為親密,書信頻頻,兩人一起發起了工藝美術史上著名的「俄米加工場」(Omega Workshop)。

或許有人會說,這是瓦妮莎善於做戲,過份克制自己,以致真假不分。或許瓦妮莎很早明白婚姻之不可靠,妹妹與丈夫的調情可能讓她再清楚不過,她情願找個男同性戀作終身伴侶,這樣他們之間就是純粹的感情。但是讀到1993年出版的瓦妮莎書信集,沒有必要作假(瓦妮莎不可能想到這些信會出版),她的語調,依然充滿對生活的樂趣。

讀一下兩姐妹的日記信件,明顯可以發現兩人大不一樣:維吉尼亞·吳爾芙,說到自己家裏人時,都是酸話連篇;說到當日英國文化界各種名人,語調之尖刻,讀來幾乎令人難堪。維吉尼亞知道自己的性格遠遠不如姐姐,她的同性戀傾向,使她經常處於感情危機之中。多次精神崩潰,都是靠丈夫倫納德的耐心,漸漸恢復。瓦妮莎在美術上的成就,遠遠不如維吉尼亞在文學史上的地位。到今日,布魯姆斯伯里之所以依然是個大題目,與維吉尼亞·吳爾芙的文學成就很有關係。但在當時,如果沒有瓦妮莎為人的魅力和堅毅性格,這個派別恐怕難以存在。

誰算布派人?

多少年來,布魯姆斯伯里「集團」究竟由哪些人「組成」,史家爭論頗多。在當初,事情很簡單:瓦妮莎與維吉尼亞兩姐妹與誰交往,誰就是「布魯姆斯伯里派」。那麼這個派別核心成員是誰?這有個簡單判別法:瓦妮莎的孩子們,經常用暱稱的人,就是母親的最好朋友,就像中國的高幹子弟說到一些大名,直稱阿姨伯伯,把平民唬的心頭一震。

這些一次大戰前後的英國文化精英,怎麼會眾星捧月式地匯集到這對姐妹兩人身邊?當時英國正規大學不招女學生。兩姐妹早年決定分工:一畫一文:瓦妮莎上女子學校學繪畫,而維吉尼亞自己練文筆。布魯姆斯伯里這些人,原來都是劍橋同學:從劍橋回倫敦,國王十字火車站下車,步行可到戈登廣場。因此週末假期,自然而然就到這個沒有長輩的年輕女孩之家來聚會。

這批劍橋高材生,在兩姐妹眼中,個個怪怪的,「不修邊幅,貌不驚人」,喜歡神侃 [1] 到半夜,談的卻是最抽象的題目,讓這兩個既有頭腦又美貌驚人的兩姐妹嚐到精神美味。這些男青年喜歡與兩姐妹為伍,有的人公開追求,乾脆搬到這廣場區比鄰而居,於是報上就「醜聞」不斷,而他們聞之則喜,迎頭痛擊社會的偏執與虛偽。

奇怪的是,大半個世紀過去,「醜聞」至今尚無窮盡--不斷有新資料出現。維吉尼亞·吳爾芙作為這個集團最銳利的一支筆,有多篇回憶。當事人尚在時,她的描寫應當說相當大膽:早在1907年維吉尼亞寫了「往事二三」,口氣是給尚未出世的外甥朱利安寫信;1922年寫的「布魯姆斯伯里舊事」,描述了這些聲望正如日中天人物的奇行;1940年的「憶舊」,或許是覺得大限已到,更為坦誠。瓦妮莎的長子朱利安生前就說,如果他活到年齡,就會編一本《布魯姆斯伯里醜聞集》;這件事只能由他的弟弟昆丁(Quentin Bell)來做:1970年的《布魯姆斯伯里》,1972年的得獎之作《吳爾芙傳》,爆出了長輩生活中的許多內幕。 1996年才去世的昆丁.貝爾教授,一直是父輩歷史的當然權威。

哪怕以醜聞自豪的兒輩,有的事也說不出口。於是英國出現了一批專門挖掘布魯姆斯伯里歷史的書。布魯姆斯伯里這批自大狂,臧丕人物一向尖刻不留情。刻薄話一向是文人聚會的佐料,遭到報復就不必喊冤。但是當瓦妮莎的小女兒,當年人見人愛的大美女,現在的牢騷怨婦安傑莉卡(Angelica Garnet),1984年寫出自傳《好意誤我》(Deceived with Kindness),把當年長輩的生活方式翻了個底朝天,這才真正讓人大開眼界。他們比《世說新語》中人物更豐滿,更鮮活有趣,正是因為他們實際上都是心靈相當脆弱的人。

凋零與永不凋零

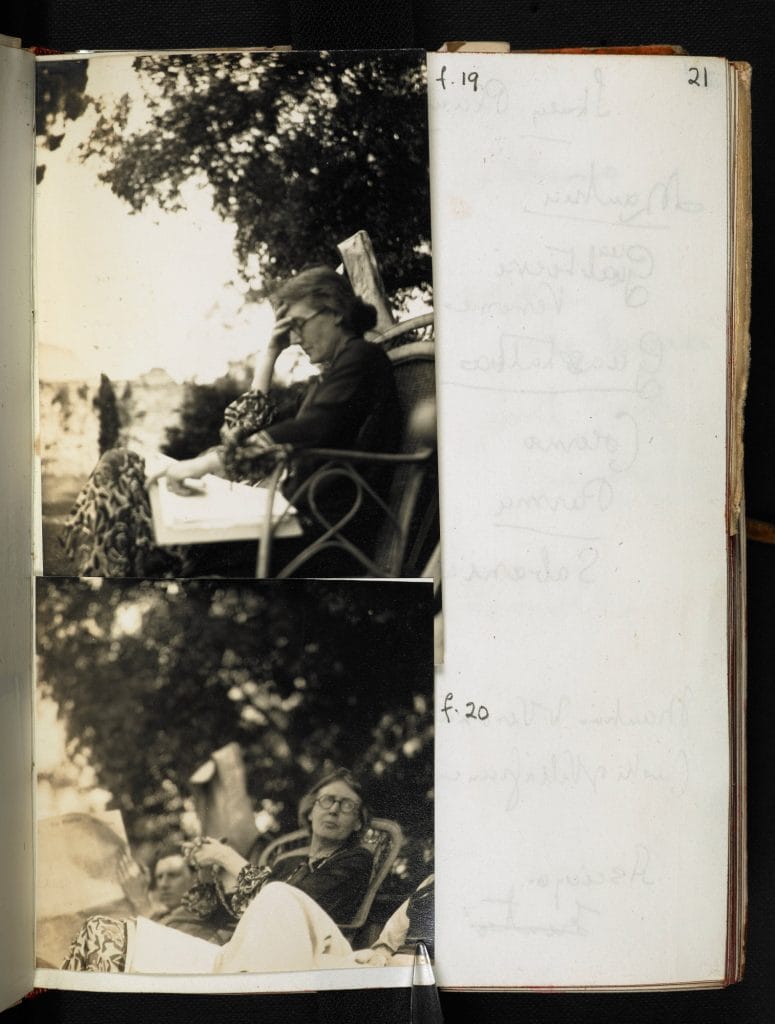

瓦妮莎與維吉尼亞這一對才高八斗的姐妹花,布魯姆斯伯里的真正核心。她們的長相非常相似,從少女到中年,照片若沒有說明,很難分清。但是這兩姐妹性格甚至體格完全相反:維吉尼亞過於敏感,性格脆弱,健康不佳,常常憂鬱症發作,落到瘋狂的邊緣,多次自殺未遂,最後依然是自己了斷生命;而瓦妮莎則是雍容大度,高大開朗,容光煥發,歷經生活打擊而依然堅強。

1932年斯特萊奇去世;1934年弗萊心髒病瘁發,愛子朱利安1937年在西班牙內戰陣亡,從此布魯姆斯伯里人物凋零,指天說地的聚談不再。但是只要瓦妮莎在哪裏,哪裏就依然是布魯姆斯伯里的家。維吉尼亞很早發現,瓦妮莎不在,布魯姆斯伯里也就不存在。到今日,瓦妮莎去世前住的查爾斯農莊,依然是布魯姆斯伯里的主要紀念館,那裏滿牆都是瓦妮莎的壁畫。

在歐洲,房子比人長久。天天在布魯姆斯伯里上班,彷彿可以隨時走進戈登廣場,與鬼魂碰杯。前年退特畫廊舉行此派美術回顧展,作主題演講者,竟然是朱利安·貝爾。我一陣迷糊,才想通:此人必是他弟弟的兒子,為了讓瓦妮莎老太太有個念想,取了這個名字,現在成了美術史家。

下一個念頭,使我悚然:六代人或已出生,三代人已經老死,就在在我談鄰居奇人趣事時。

文章版權持有者:© 趙毅衡。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 趙毅衡

趙毅衡,符號學-敘述學教授。南京大學學士,中國社會科學院碩士,伯克利加州大學博士。 1988年起任教於英國倫敦大學;2005年回中國擔任四川大學教授,2008年創立符號學-傳媒學研究所。主要著作有:《遠遊的詩神》1983、《新批評》(1984)、《文學符號學》(1990)、《當說者被說的時候》(1994)、《The Uneasy Narrator》(1994 )、《禮教下延之後》(1997)、《Toward a Modern Zen Theatre》(2000)、《符號學:原理與推演》(2011)、《廣義敘述學》(2013)、《哲學符號學》( 2017)。他的散文集有《有個半島叫歐洲》(2007)、《趣味符號學》(2015)、詩話集《斷無不可解之理》(2016);文學翻譯主要有《美國現代詩選》(1984 )等。部分作品集合於六卷本《趙毅衡文集》(2013)。