對意識與現代性的探索:《達洛維夫人》的導讀

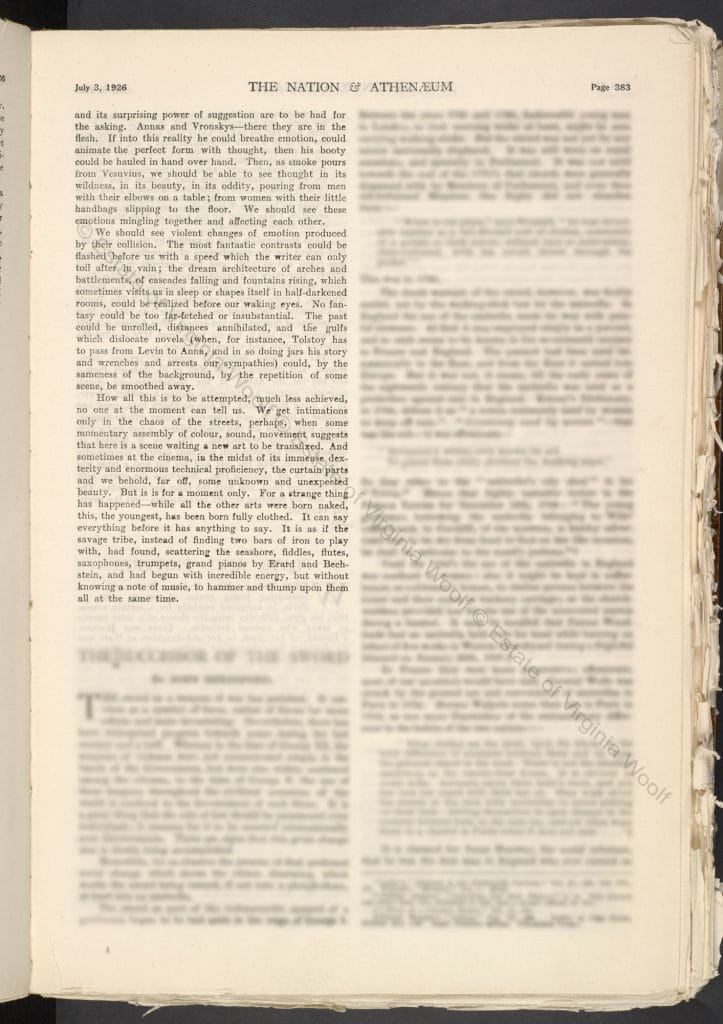

艾琳娜·修沃特教授探討維吉尼亞·吳爾芙突破性的作品《達洛維夫人》中的現代性、意識流、性別和時間。本片拍攝於倫敦街頭、大英圖書館與位於布盧姆茨伯里(Bloomsbury)的戈登廣場,這也是二十世紀初吳爾芙及其家人所居住的地方。短片同時罕有地展現了小說手稿的真貌。

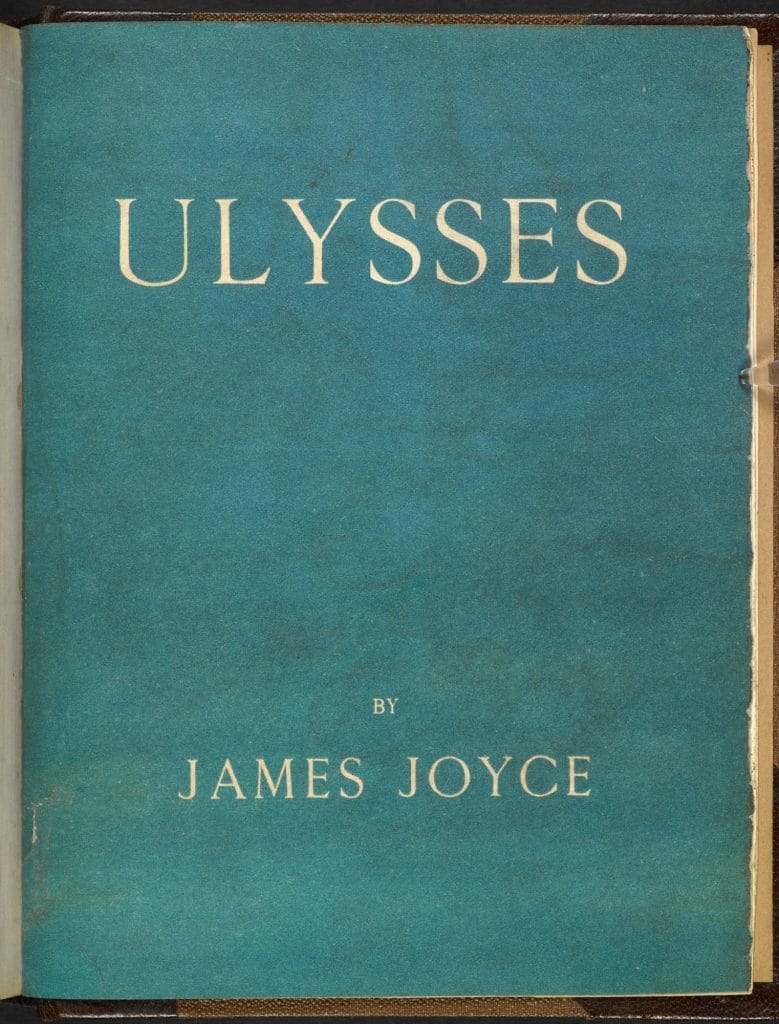

跟詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)的《尤利西斯》(Ulysses)一樣,維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》也是一部設在6月中旬的某一天,發生在一個城市裏的小說。吳爾芙在開始創作自己的小說時正在重讀《尤利西斯》,她選擇了1923年6月13號的倫敦為故事背景,而喬伊斯選擇的是1904年6月16號的都柏林。不過,將她的主角設為一個上流社會的中年婦人,一個保守黨議員的妻子,吳爾芙也標示出她自己的創作領域。與喬伊斯筆下的人物不同,克拉麗莎·達洛維(Clarissa Dalloway)沒有被神話化,她一天中的各個階段也沒有被比作古典史詩。當然,通過在書名中強調她的女主角的已婚背景,吳爾芙讓我們注意到,達洛維夫人不過是她那個時代的普通女子,她被她的丈夫所定義,她的身份被丈夫的身份淹沒,甚至她自己的名字也被社會稱謂給抹去了。克拉麗莎的一天始於出門為自己的晚會買花,想著:「真快活!」,讓人很容易覺得她輕浮又單薄。然而一整天從早到晚跟隨她的思緒、記憶、焦慮、頓悟,經歷她籌備盛大晚會的整個過程,同時進入那些她路過或遇見的人物的思緒中,我們得以見到在戰爭結束後五年,一個廣闊又深入的倫敦的橫切面。

捕捉文化變化的影響

吳爾芙借由克拉麗莎來探索文化變化對個人的衝擊。從汽車、飛機和電影等新科技,到婚姻和性關係的新解放以及政治巨變的開始。在規劃新小說時,吳爾芙曾期望去「批判社會體制,並展現它在最緊張的時期是如何運作的。」[1] 自戰爭結束後五年,彼得·沃爾什(Peter Walsh)在戰後第一次回到倫敦,被各種變化驚呆了:「人們變得異樣了,報紙也和過去不同了。」這些也是英國社會的主要變化。亞曆克斯·茲沃德林(Alex Zwerdling)曾表示,《達洛維夫人》是對處於權力轉型期的「統治階層」相當「尖銳的批判性」的審視。1923年,有兩位保守黨首相——由於身體欠佳而辭職的博納·勞(Bonar Law),以及當年5月繼任的斯坦利·鮑德溫(Stanley Baldwin)——但是到了1924年1月,保守黨落選,拉姆齊·麥克唐納德(Ramsay MacDonald)將會成為首位工黨首相。克拉麗莎所屬的階層「活在借來的時間中。它的價值觀……正在遭到質疑……帝國搖搖欲墜。「吳爾芙還想把階級體系和性別體系聯繫起來,把工人階級的從屬地位和女性的從屬地位聯繫起來。在《班奈特先生和布朗夫人》(Mr Bennett and Mrs Brown,1924)這篇著名的散文中,她提出,從1920年開始,「所有的人際關係都改變了——主人和僕人、丈夫和妻子、父母和孩子的關係。而一旦人際關係改變了,宗教、行為方式、政治和文學也都會有所不同。」[2] 她堅持說,無論是人物還是他們之間的關係都無法被愛德華時期的文學傳統而充分呈現,例如依靠物質的實證和外部事實的傳統。「對我們來說,」她誇張地宣告,「那些傳統等於毀滅,那種筆法等於死亡。」

意識流

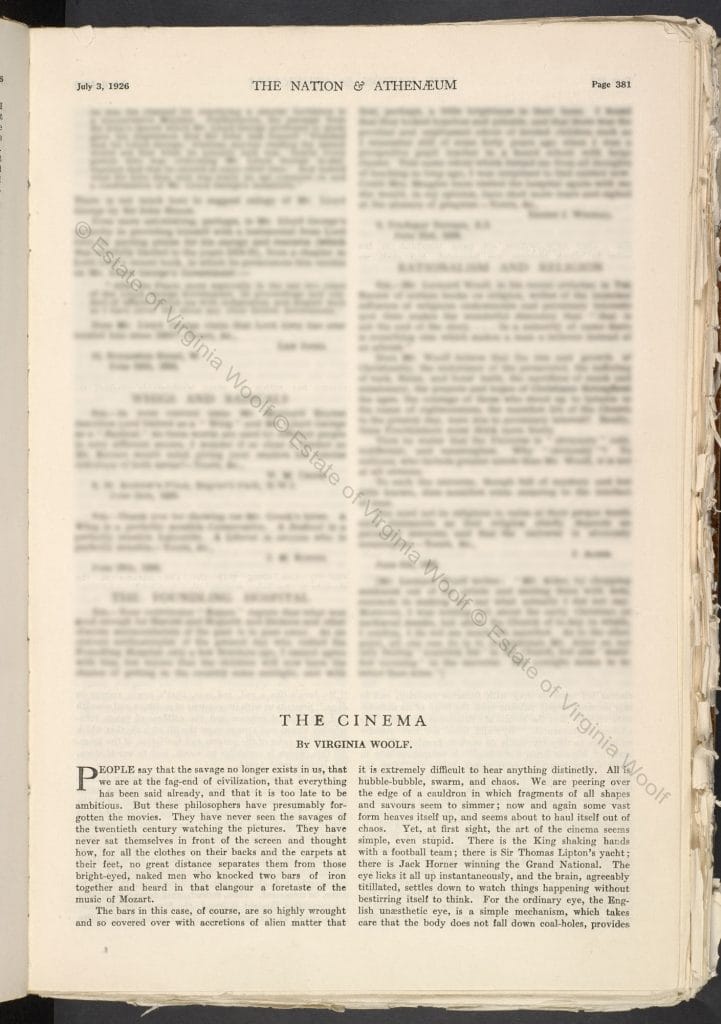

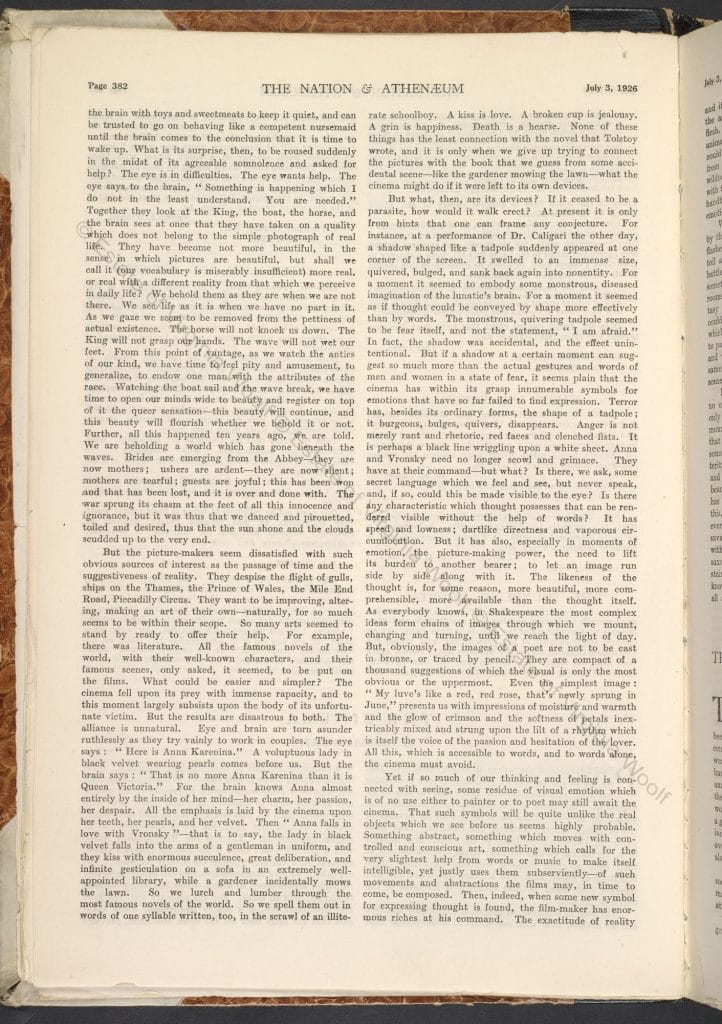

吳爾芙運用意識流的寫作手法,反映出她需要超越寫實主義的笨拙文風,超越她愛德華時期的前輩,比如H.G.威爾斯(H.G. Wells)、阿諾德·貝內特(Arnold Bennett)和約翰·高爾斯華綏(John Galsworthy),然後找到一種更加敏感、更加藝術、更加深入的方法來表現人物。與她同時代的勞倫斯(D.H. Lawrence)、桃樂斯‧理察森(Dorothy Richardson)、凱瑟琳·曼斯菲爾德(Katherine Mansfield)和馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)都做出了相似的工夫。在二十世紀二十年代,精神分析學揭示出多重層次的自我,在那裏,夢境、記憶和幻想跟行動和思想一樣重要。(吳爾芙和丈夫倫納德·吳爾芙經營的霍加斯出版社從1921年開始出版佛洛伊德一部著作的英譯本。哲學家將自我描述為各種感官紛繁交匯的接收器。立體派藝術家把繪畫主體的多個視角結合在一起來為每幅作品添加一個新的維度。吳爾芙也相信十九世紀小說中的全知敘述者必須被一種多角度的敘事方式所取代,小說應該包含多重視角和多重聲音。她曾迷上電影這種新媒介,她的敘事手法也十分有電影感,包含了閃回、蒙太奇、快切,以及當多個人物對同一外界事件產生反應時使用的搖攝手法,就如飛機飛過人們頭頂時的情節。(小說有準確的歷史參照;歷史上首次用飛機在空中寫字的事例就發生在1922年8月的倫敦)吳爾芙挖掘進入每一個人物的記憶和聯想,來賦予他們深度,同時將過去帶進了這本「一日」小說。

小說構想

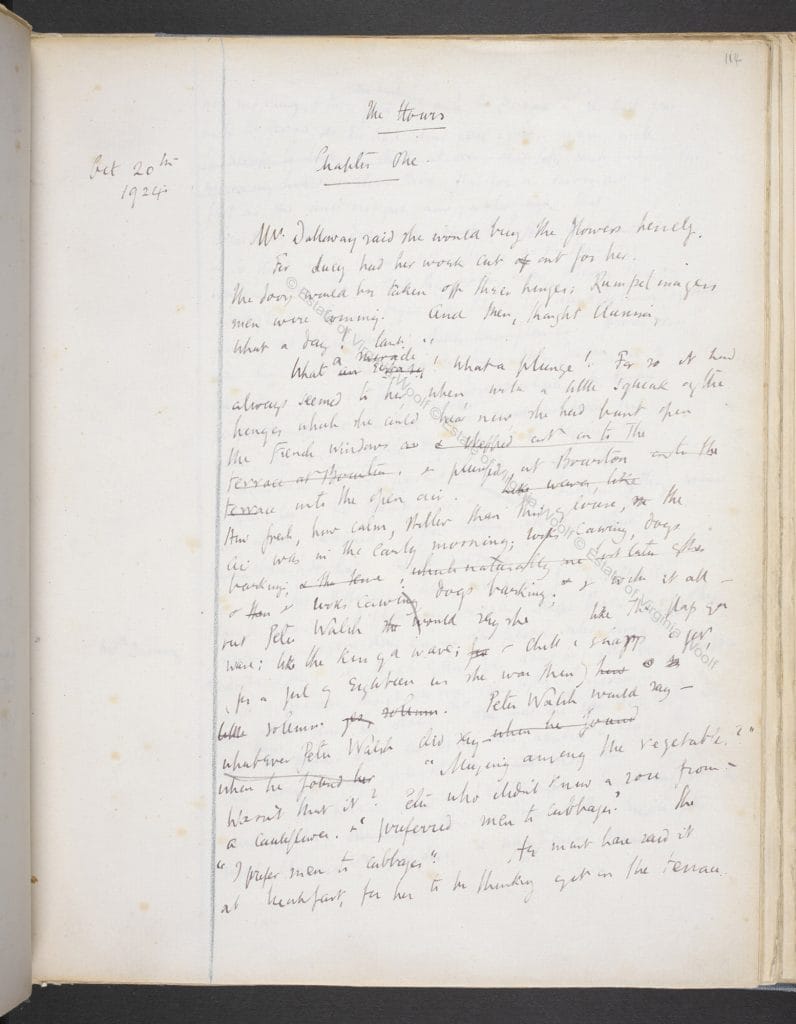

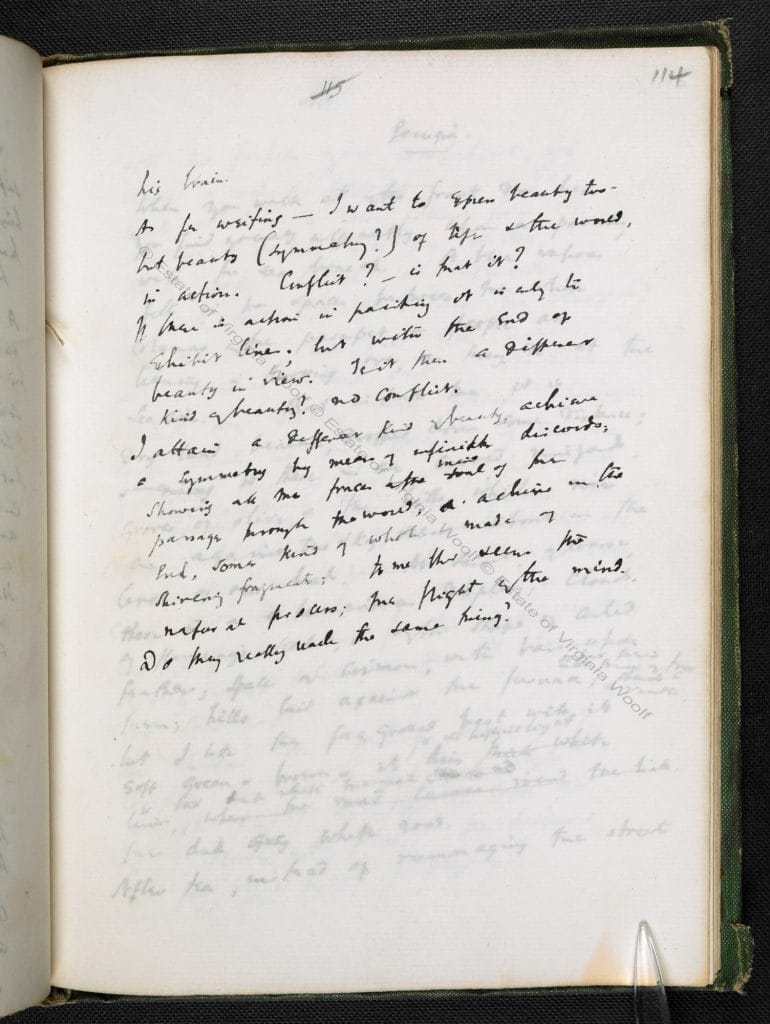

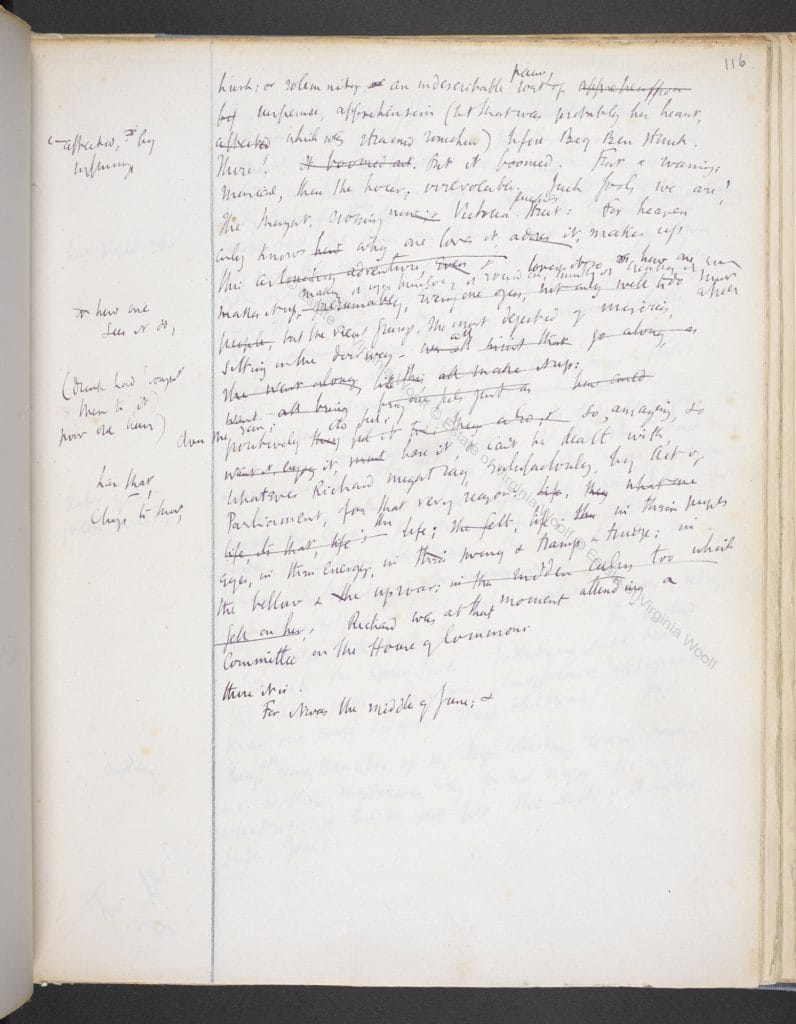

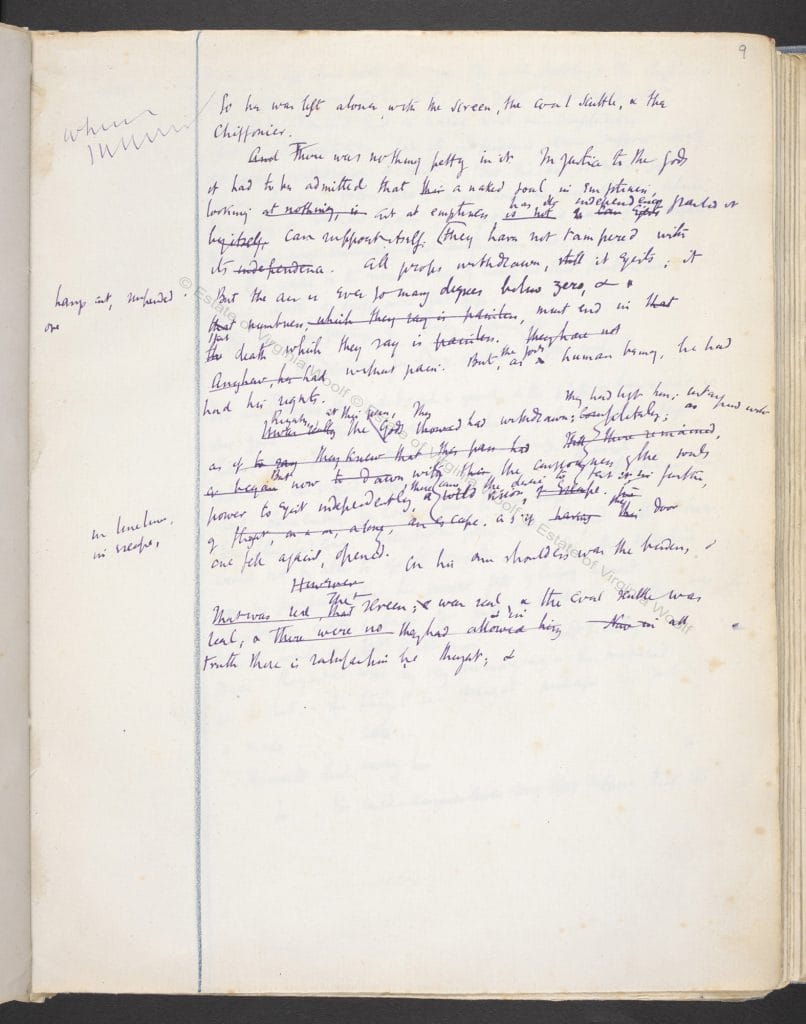

我們對1922到1924年間《達洛維夫人》的創作過程了解不少。吳爾芙題為《時日》(The Hours)的小說原稿收在大英圖書館,她的創作筆記則藏於紐約公共圖書館。她同樣在早期一組總題為《達洛維夫人的晚會》(Mrs. Dalloway’s Party)的短篇小說中涉及了這部長篇的主題,也在日記和信件中論及她的寫作過程。她面臨的一個核心問題是如何安排那些感官和記憶的流動;她不希望章節標題打斷自發的意識流動產生的幻象。她考慮過使用希臘式歌隊在段落間做出總結性發言;她也考慮過將全文分成戲劇式的幾幕。最終,她決定用雙空行來分隔各個部份。在霍加斯出版社出版的英國版中,小說共有12次空行,恰如鐘錶上的小時分隔。大笨鐘的鳴響進一步增添了敘事的時間性。小說的一個核心主題正是一天的時間與女性生命迴圈之間的相似性——也即我們現在所謂的生物鐘。吳爾芙將達洛維夫人置於中間,她的周圍環繞著18歲到80多歲的女性角色。在創作不同版本的初稿時,吳爾芙逐漸對自己的技巧和目標自信起來:「毫無疑問在我的腦海中,(40歲時)我找到了用自己的聲音開始講述故事的方法。」[3]

邁向墳墓

雖然在小說裏從沒有直接說明,但52歲的克拉麗莎已經過了更年期,同時內化了一種醫學觀點,將生命的變化視為一種無望的衰落過程。她不僅失去了年輕時的美貌,還缺少一份職業或者一個獨立的社會身份,因此她害怕自己人生的華彩已經結束。爬上樓梯到自己的房間裏午睡,她感到自己邁向了去往墳墓的第一步:「生命的核心一片空虛,宛如空蕩蕩的小閣樓。女人必須脫下華美的服飾。在中午她們必須卸妝……她的床也會越來越窄。「克拉麗莎覺得她必須去除性別,放棄肉身,然後去適應孤獨、寂寞,以及她的社會空間與機遇不可避免的縮減。閣樓與窄床都是死亡的象徵。

賽普蒂默斯·史密斯

《達洛維夫人》探討人們應對變化的能力——年齡增長、階級的流動、戰爭與和平、「人生變化」。吳爾芙用克拉麗莎的危機與賽普蒂默斯‧沃倫‧史密斯(Septimus Warren Smith)的絕望做對比,他是個患有精神失常的年輕退伍軍人。他的一天時間與她的並置,而他的神經質的多疑、生動的幻覺和扭曲的感官都與她的平凡形成鮮明的對比。在早期的小說筆記中,吳爾芙把賽普蒂默斯想像成一個瘋狂的恐怖分子,策劃暗殺首相,為在大戰中慘遭殺戮和損害的一代年輕人報仇。然而,一稿又一稿,她將他改成一個炮彈休克症(shell shock)或是創傷後壓力症的受害者。戰爭讓他感情麻木,摯友伊文斯的陣亡讓他哀慟不已,與毀滅共謀的社會讓他感到憤懣,無力照顧妻子又讓他感到負疚,賽普蒂默斯變得十分脆弱,將他收入精神病院休養比讓他忍受戰爭創傷的神經狀態還更糟糕。他病症的極端性反映出他所處社會的狀況,人們回避戰爭造成的情感餘震,推崇自我控制,情感受到抑壓。

吳爾芙參考自己對瘋癲的體驗來表現他的幻覺,同時批判那些愚鈍甚至野蠻的醫生(霍姆斯和佈雷德肖)。他們不僅理解不了他的恐懼,還企圖送他入院靜養治療。奇怪的是,戰爭似乎沒有觸及「統治階層」一根毫毛。他們繼續自己的日常生活:吃文雅的午餐,給泰晤士報寫信,談論那些描繪日落和母牛的學院派繪畫,以及繼續那職業化的行政管理日程。為了逃離他們所有人,賽普蒂默斯跳窗自殺了。

肯定生命的盛會

吳爾芙希望小說結尾處的晚會能夠展現「各式各樣的生活,同時充滿期望;此時賽已經死去」(此處賽指賽普蒂默——編者注)。對克拉麗莎來說,那是一個快樂的場合。再次見到很久以前她少女時代的迷戀人物,對方已是生活富裕的五個孩子的母親,而跟彼得·沃爾什談天,看她曾經可能嫁給的人是這麼個不安分又不成熟的男人,她便不後悔當初的抉擇。聚集在她明亮大宅裏的是來自倫敦上流社會的人們,有浮誇的、輕佻的、狹隘的、勢利的,也有一些她出於善意接待的迷失靈魂。然而在他們高雅得體的外表背後,吳爾芙向我們展示了他們隱秘的記憶和苦惱的情感,尤其是面對衰老和死亡的恐懼;克拉麗莎察覺到了他們表演的勇氣。正當晚會高潮時,她突然聽到佈雷德肖醫生說起他的一個病人,一個年輕的士兵,在下午結束了自己的生命。被這消息震驚之下,她躲進一個小房間,獨自沉思起關於意義、死亡和目的,這些終極的、沒有答案的問題。參悟出這個晚會就是一場肯定生命的集體盛會,她又回到晚會。克拉麗莎在一天之內經歷的內心變化像鏡子一樣折射著她所處社會的轉型。除了它對孤獨和死亡的執著,《達洛維夫人》是一部具有悲憫和樂觀色彩的小說,和開頭一樣,它的結尾也歌頌著隱忍、生存、友誼與歡樂。

脚注

- The Diary of Virginia Woolf: Volume II 1920–1924, ed. by Anne Olivier Bell and Andrew McNeiliee (London: Hogarth Press, 1978), p. 248 (entry for 19 June 1923).

- Virginia Woolf, ‘Mr Bennett and Mrs Brown’ (1924), in The Essays of Virginia Woolf, Vol. 3. 1919–1924, ed. by Andrew McNellie (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), pp. 420–36 (p. 422).

- The Diary of Virginia Woolf, p. 186 (entry for 26 July 1922).

撰稿人: 艾琳娜·修沃特(Elaine Showalter)

艾琳娜·修沃特是普利斯頓大學的英文系榮譽退休教授和人類學系教授。她發表了大量關於維多利亞時期文學和美國文學、二十世紀和二十一世紀的小說、女性寫作、和盎格魯美國文化的文章。她最近的一本書是《她同伴的陪審團:美國女性作者,從安妮·布雷茲特里到安妮·普魯》(A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx)。