《老舟子詠》導讀

一次失敗的合作

1797年秋,威廉·華茲華斯(William Wordsworth)和妹妹多蘿西住在薩默塞特北部,柯勒律治和他們是鄰居;儘管柯勒律治家有妻子、年幼的孩子,他還是常常與華茲華斯兄妹一起消磨時光。柯勒律治和華茲華斯那時才都二十出頭,也發表過詩作,只是銷量都不怎麼樣,手頭也不寬裕;於是,當三人打算徒步穿過匡托克丘陵去海邊遊玩時,他們不得不考慮路費的問題。在11月某個下午的4點半,他們想出一個心血來潮的方案。按多蘿西在同年11月20日一封書信的記載,兩位詩人的討論為「一篇歌謠的創作定下計劃」。因為歌謠正值時興,他們亦指望能把作品賣給雜誌社。

多年以後,華茲華斯回憶起他對這次共同創作的貢獻:

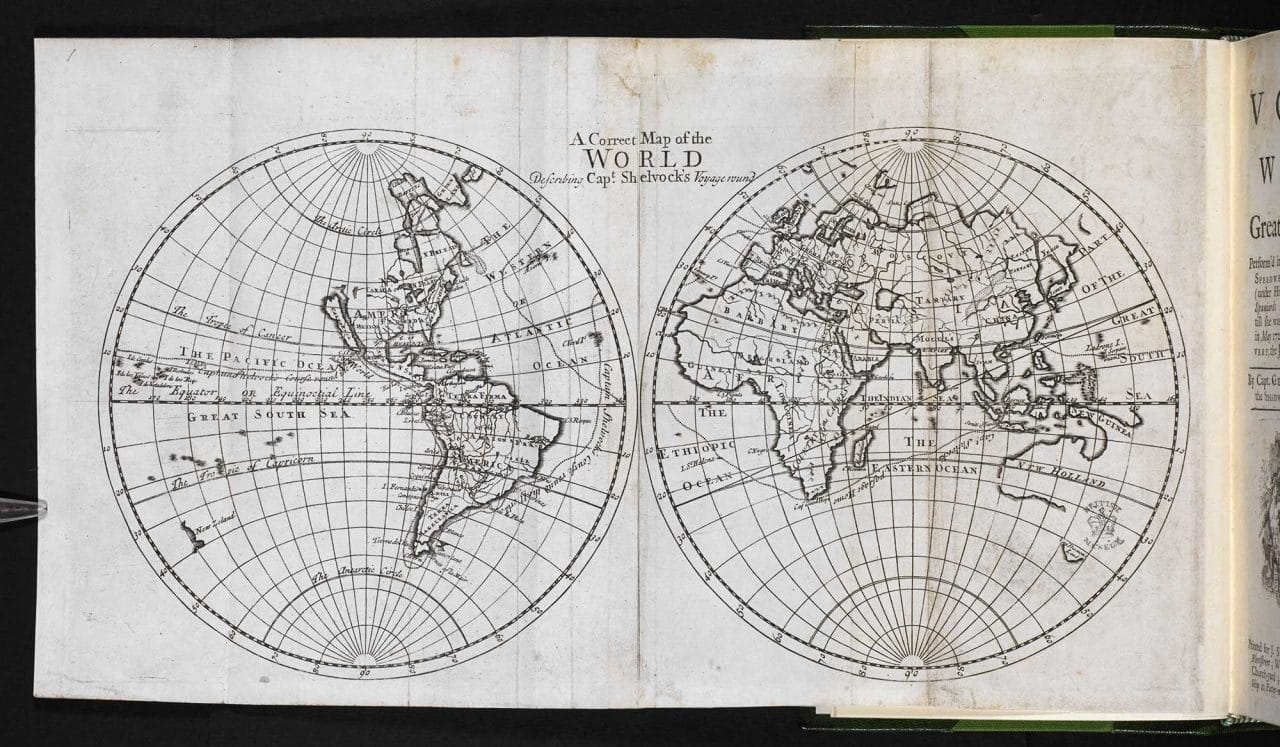

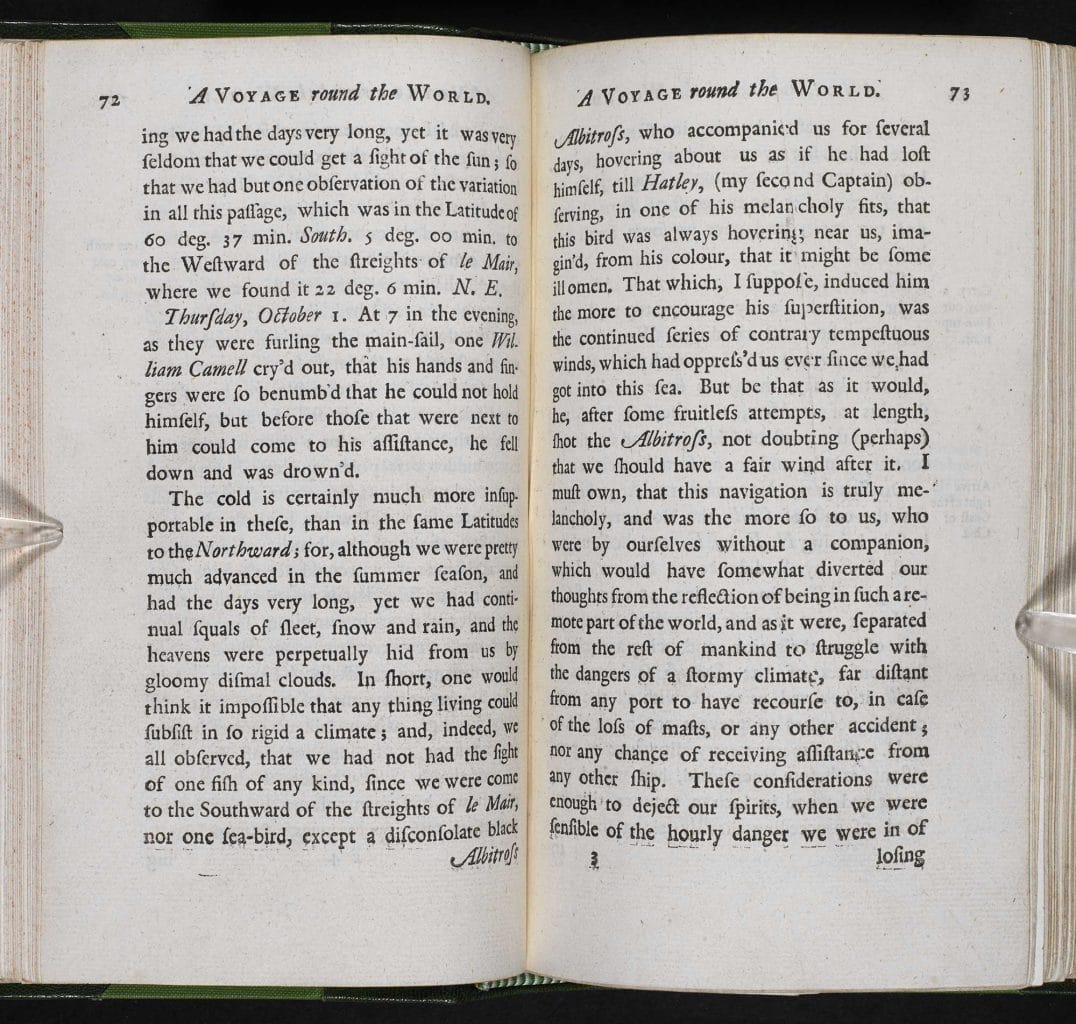

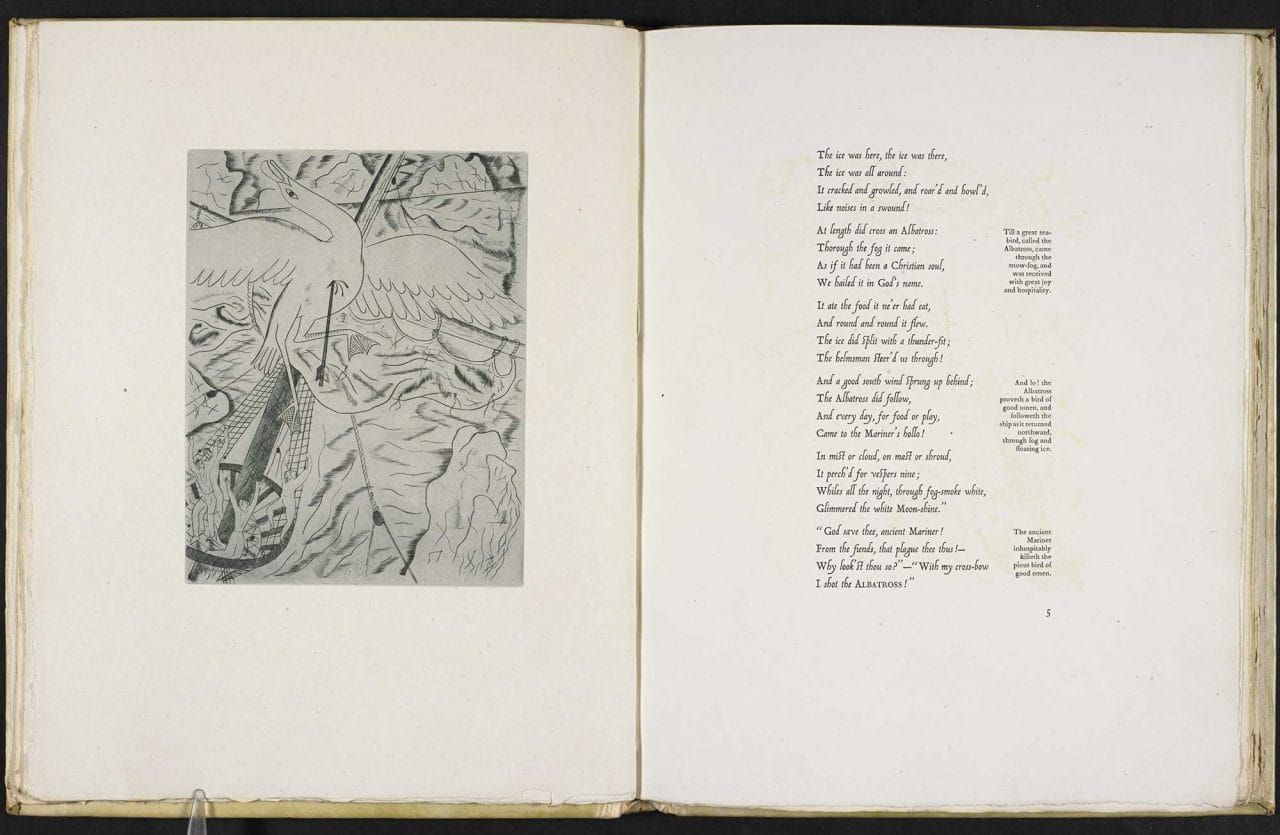

某些部份是我提議的;比如,要讓「老航海家」——柯勒律治後來樂得如此稱呼他——犯下永遠無法擺脫的罪孽,被幽靈折磨、獨自漂流是為懲罰。在一兩天前,我剛讀過舍沃克的《航海故事》,書裏講到,繞過合恩角時,他們在那個緯度經常能看到信天翁——海鳥裏最大的種類,有些的翅膀能擴展達十二、三英尺。於是我提出設想,「你讓他在駛入南大洋時殺掉一隻信天翁,引來該地守護精靈的復仇。」這段情節合乎主旨,得到採納。讓死人行船也是我提出的,但僅此而已,我不記得還提過詩歌情節的其他想法。[1]

(舍沃克(Shelvocke)的作品題為《經南大洋航路環遊世界》(Voyage Round the World by way of the Great South Sea))華茲華斯說得謙虛了;但初看之下,「詩歌情節」裏的重要內容也就他提出的這些——殺死信天翁的罪行和隨之而來的懲罰——在幽靈船上孤獨漂泊。

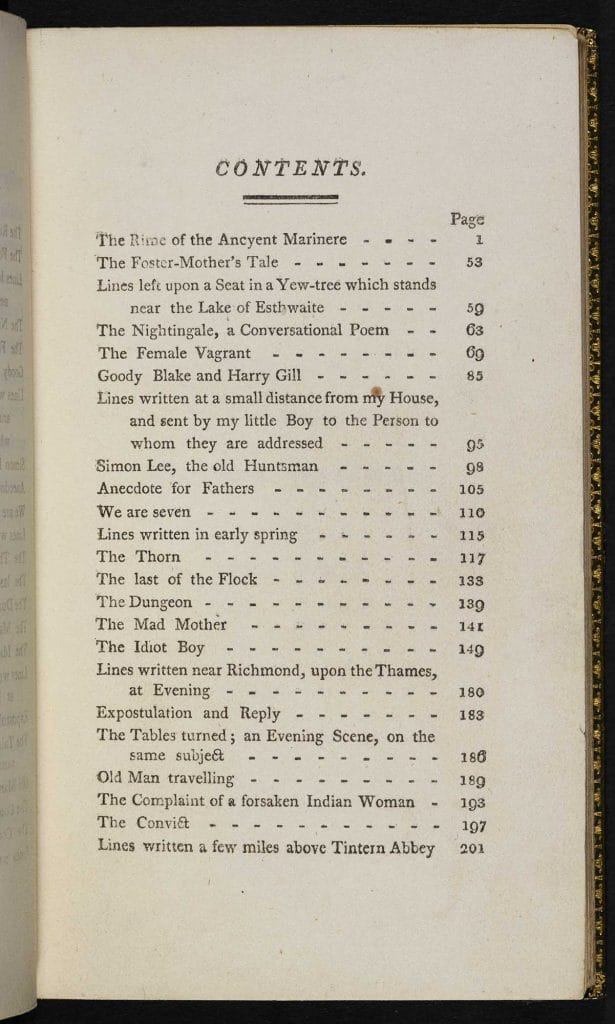

兩人的本意是一同創作,但華茲華斯首先感到無從下手。多年後他回憶道:「我沒寫幾行,因為很快發覺柯勒律治和我的風格並不相似。」[2] 華茲華斯退出了,而詩裏的故事顯然有某種讓柯勒律治著迷的魅力,此後數月,詩篇不斷滋長,待到1798年夏收錄於《抒情歌謠集》發表的時候,已成為這本二人詩集中最長的作品。

柯勒律治和老水手

這首詩究竟為何讓柯勒律治著迷?其中有一定的神學理由:那時的柯勒律治被一種粗獷的泛神論所吸引,相信這個世界充斥著各種各樣的神靈,他在那段時期創作的許多華美詩篇都包含這種美妙的遐思。例如,在《霜夜》(Frost at Midnight)中,自然是「上帝永久的語言,/他在永恆中取法於萬物,而又/讓萬物取法於他」。但這番令人迷醉的世界觀有一個瑕疵:世上有很多很多並不可愛的地方,殘暴和罪行卻無處不在;在他的私人筆記中,柯勒律治經常列出未來計劃,並讓自己謹記,某一天要寫「一首史詩,講述罪的起源」。[3]

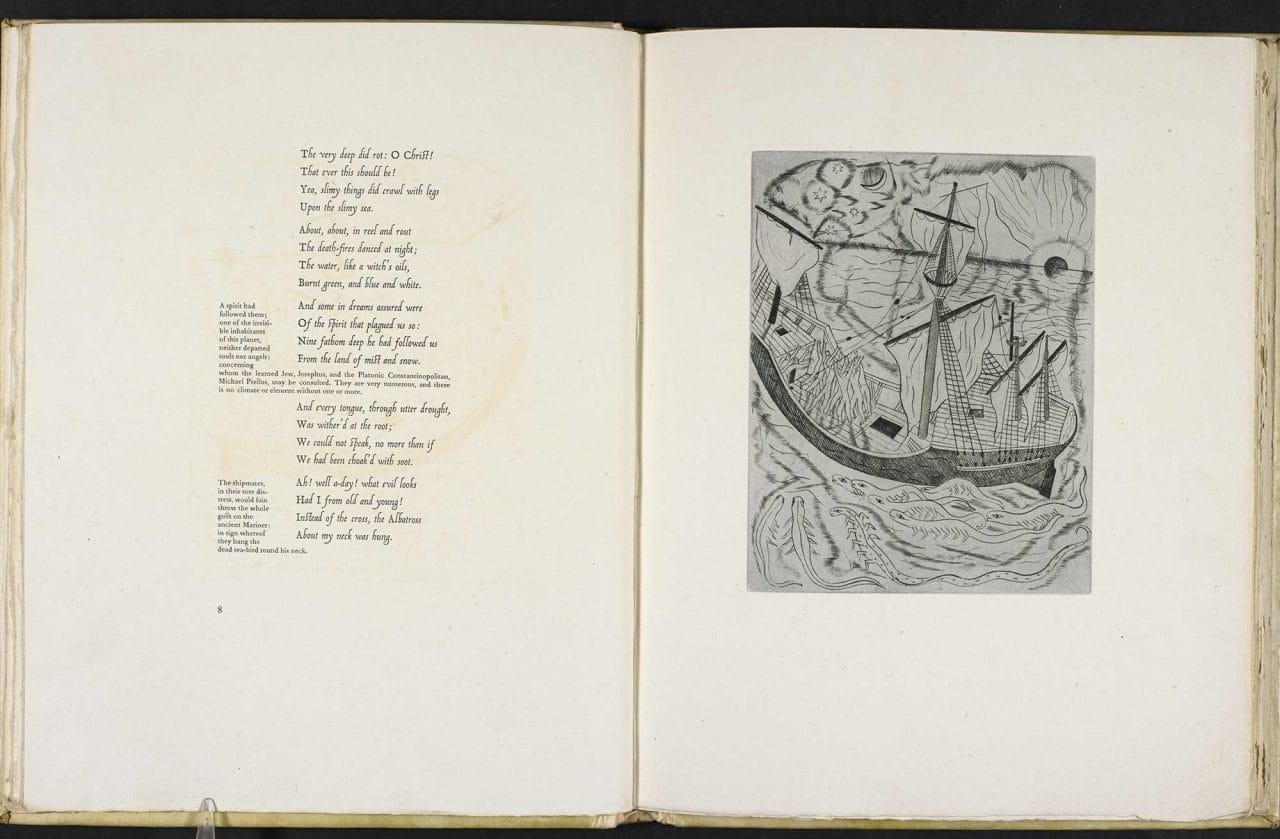

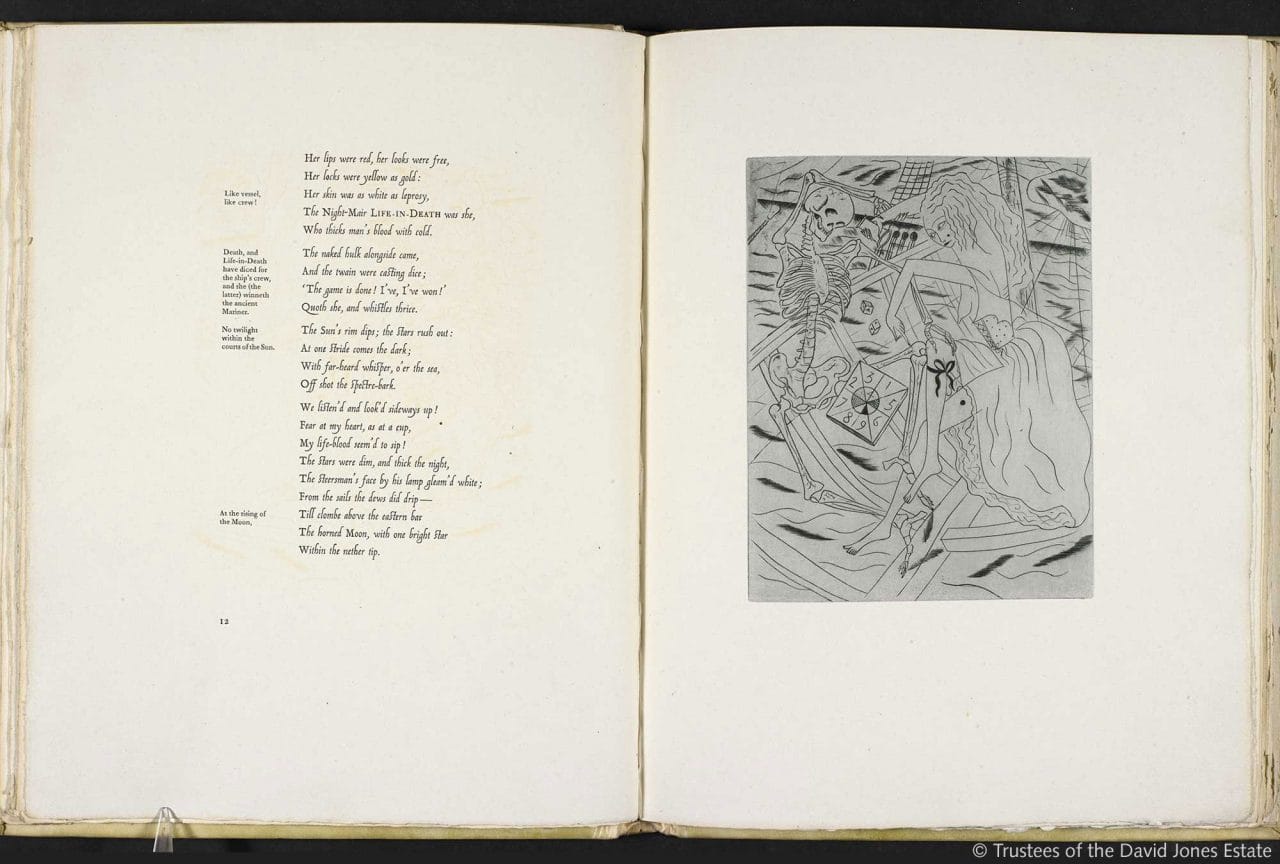

那首詩從未落筆,但《古舟子詠》堪可替代。這個故事講述某人因不可名狀的理由犯下駭人罪行,並付出代價:詩中從未說明老水手為何要射殺信天翁,但卻鉅細靡遺地描述了他漫長的受難。直到老水手改變對海上生靈的態度(比如水蛇),某種靈魂層面上的救贖方才降臨——「爬蟲(slimy things)」(第一部份,第121行)在詩歌的轉折點中化身為「美妙的生靈(happy living things)」。當他體察到內心深處對「自然」的歡悅時,這也仿佛見證了他從「幽靈般的折磨」到一生不斷懺悔苦修的過渡歷程。

敘事

即便那個瞬間真的讓他走向贖罪之路,這也是一段漫長艱難的旅程;而詩歌所講述的道德觀似乎搖搖欲墜,僅僅依附於上帝所包容的大愛——「因為上帝愛一切生靈——/一切都由他創造。」(II. 649-50),此道德觀講述人時不時因「心靈的極度痛苦」而崩潰,還必須永遠忍受孤獨的飄零(II. 619)。對於道德觀如此陳腐的老水手,我們該對他的敘述深信不疑嗎?毫無疑問,柯勒律治將老水手的故事定義為犯罪、懲罰和一場漫長的贖罪;但柯勒律治是否僅僅希望我們單純地接納他的觀點,還是形成自己的解讀?

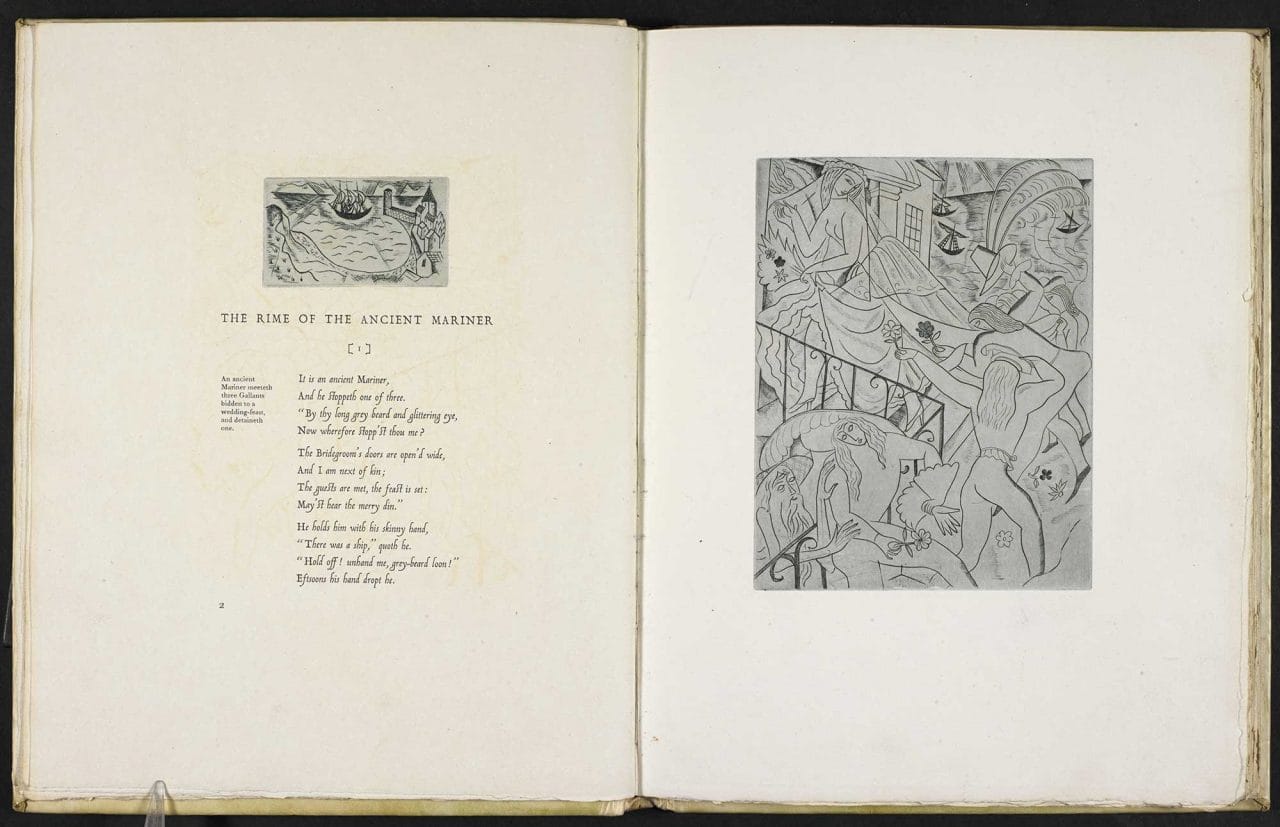

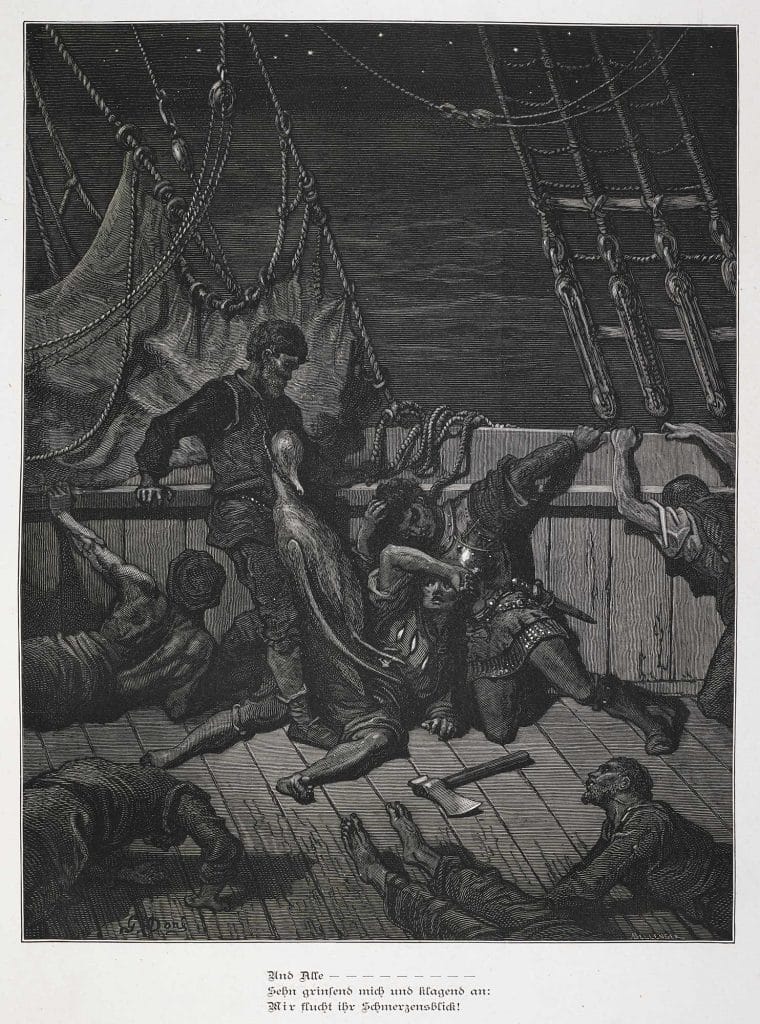

看到戴維·斯科特的首批插圖(後出版於1837年)後,柯勒律治表示畫家犯了「天大的錯誤」,在水手出航時將水手們描繪成「古老過時」的模樣。正正相反,他「自那次航行之後已經把這段經歷說過千萬遍」,也同時也暗示了,這首詩的力量,有一部份來自詩歌本身對敘述的探索——思想如何借助敘事試圖理解自身的經歷。[4]其實,為何要把射殺信天翁和之後的災難聯繫起來?也許這符合了中世紀晚期天主教宣講中的迷信頑垢的邏輯,但除此之外還有甚麼道理?1817年,柯勒律治作出版前的修改潤色,增添了一條邊註「詛咒終於償淨」(The curse is finally expiated),似乎為罪行的清洗給出了官方的定論。但寫下這行字的究竟是創作者本人,還是某個飄忽的編輯,只想給這首求是致知的詩再抹上一層詮釋?也許,這首有著永恆魅力的詩歌想說:「罪的起源」,就是思想的一種無法滿足的渴求;這種渴求,非要把決定水手生死的押寶擲骰般不可捉摸的經歷,規整出合理的因果。

脚注

- The Fenwick Notes of William Wordsworth, ed. by Jared Curtis (London: Bristol Classical Press, 1993), p.2.

- Quoted in The Poems of Samuel Taylor Coleridge, ed. by Derwent and Sara Coleridge (London: Edward Moxon, 1852), pp.323-4.

- London, British Library, MS Add. 27901, f. 24v. Also in The Notebooks of S. T. Coleridge, ed by Kathleen Coburn et al, 5 vols. (London: Routledge and Princeton: Princeton University Press, 1957-2002), i, p.174.

- Table Talk Recorded by Henry Nelson Coleridge (and John Taylor Coleridge), ed. by Carl Woodring, 2 vols. (Princeton: Princeton University Press, 1990), i, p.274.

- 此文翻譯參照楊德豫譯本。

撰稿人: 謝默斯·佩里(Seamus Perry)

謝默斯·佩里是巴利歐大學的研究員,牛津大學英文系的副教授。他發表和出版了很多關於柯勒律治、華茲華斯、丁尼生、馬修·阿諾德、T.S.艾略特還有W.H.奧登的論文著作。