開膛手傑克

1888年,人稱「開膛手傑克」的未知兇手在倫敦白教堂區域連續殺害多名女性,留下多樁千古懸案。朱迪斯·弗蘭德斯(Judith Flanders)在本文介紹了圍繞這個神秘殺手而衍生的恐怖氣氛是如何融入維多利亞時代晚期的文學當中。

端詳著殺人犯威廉·帕爾默(William Palmer)的面相,狄更斯(Charles Dickens)所看到的,「只有純粹的殘忍、貪婪、心機……和卑賤的邪惡」。他說,他樂於看到殺人犯長著一張殺人犯的臉。

看起來和常人無異的殺人犯

那是就現實生活而言;可在狄更斯自己的小說中,他一直熱衷於外表無異於常人的殺人犯。在《我們共同的朋友》(Our Mutual Friend)裏,布蘭得利·赫德斯通(Bradley Headstone)是一位可敬的老師,但卻在謀劃著一場兇殺。在《德魯德疑案》(The Mystery of Edwin Drood)裏,約翰·卡斯帕(John Jasper)是一名模範市民和唱詩班指揮,但(很可能)也是一個殺人犯(我們無法肯定,因為這部小說並沒有寫完)。

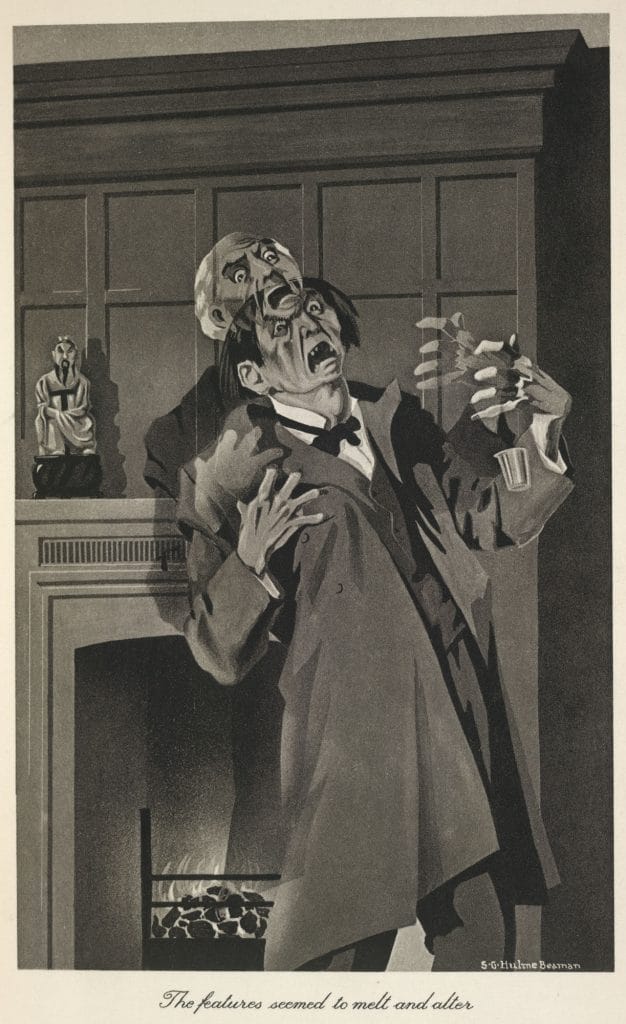

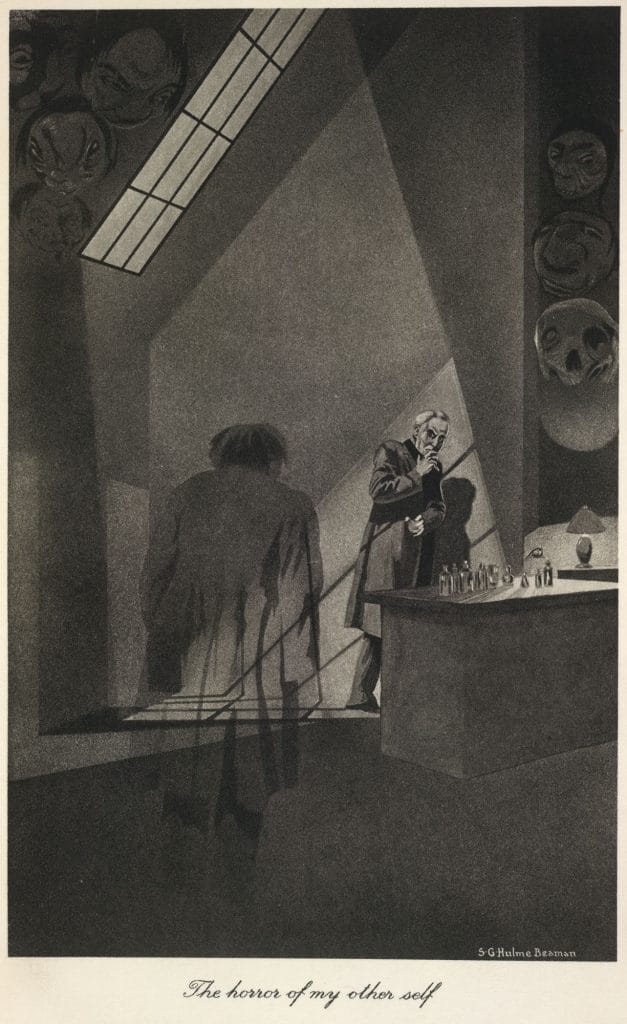

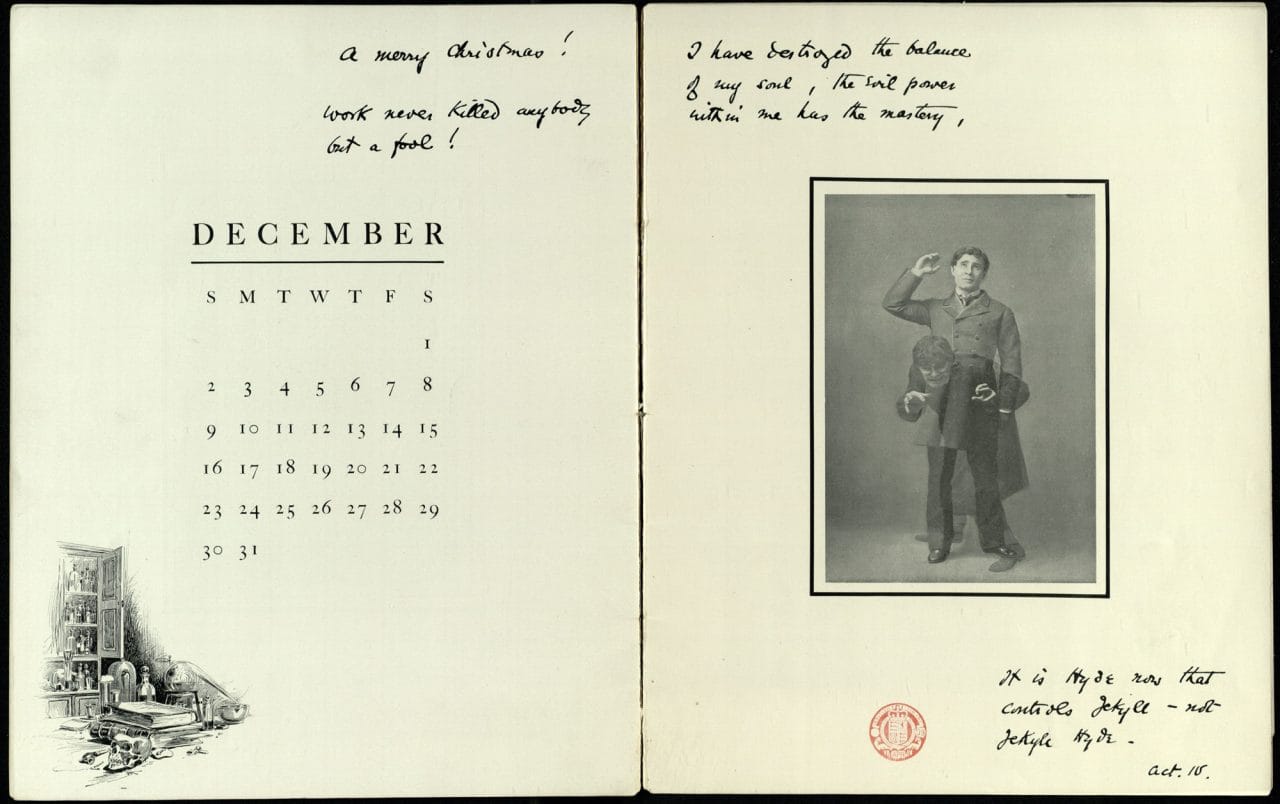

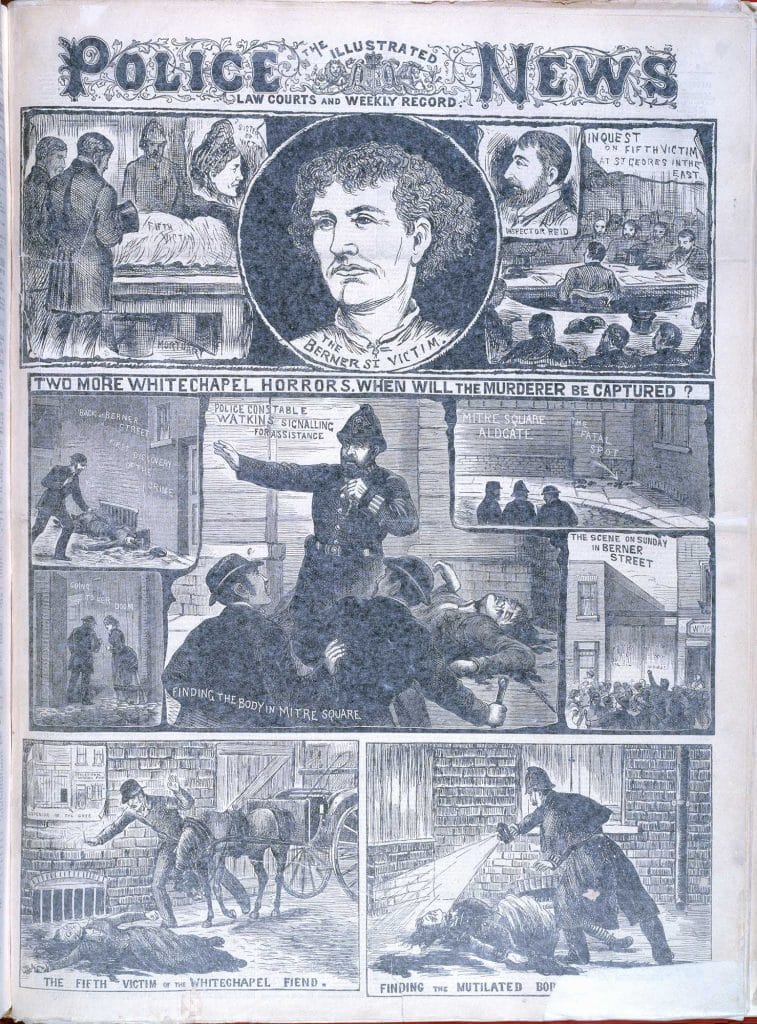

1886年1月,蘇格蘭作家羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)在《化身博士》(The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)中創造了一個雙面人,堪稱此類角色中影響極為深遠的範例。這部中篇小說是關於一個喝下藥水就變成邪惡殺人魔的博士,出版後頭六個月便賣出四萬本,之後還有成千上萬人觀看由該故事改編的戲劇。

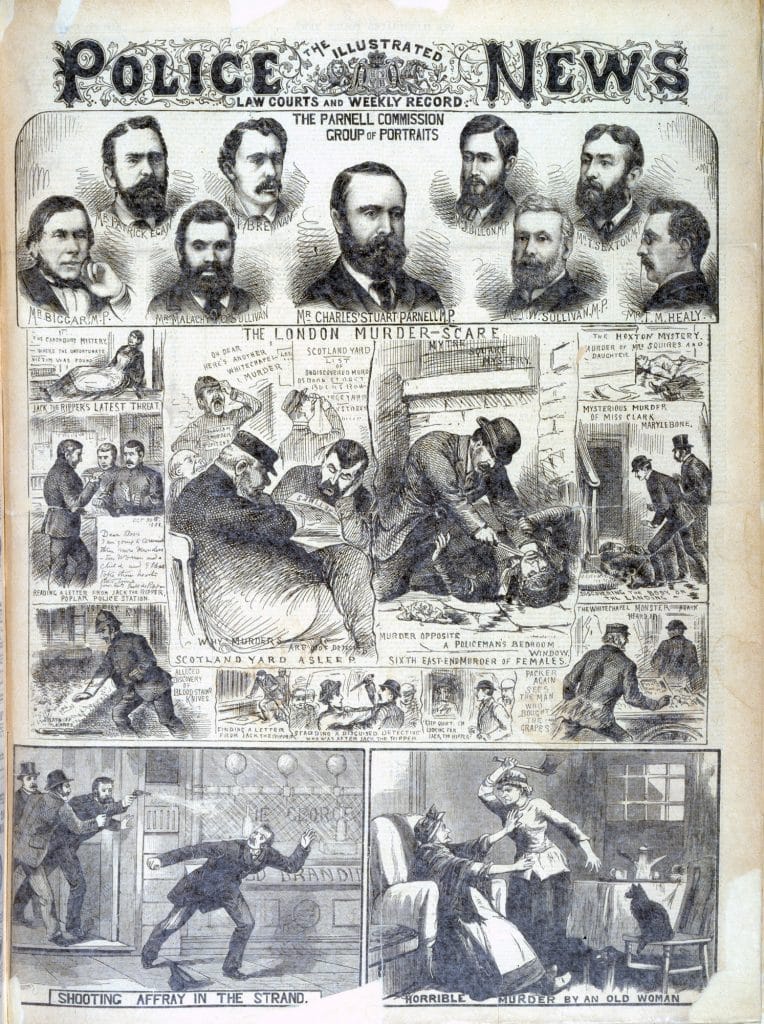

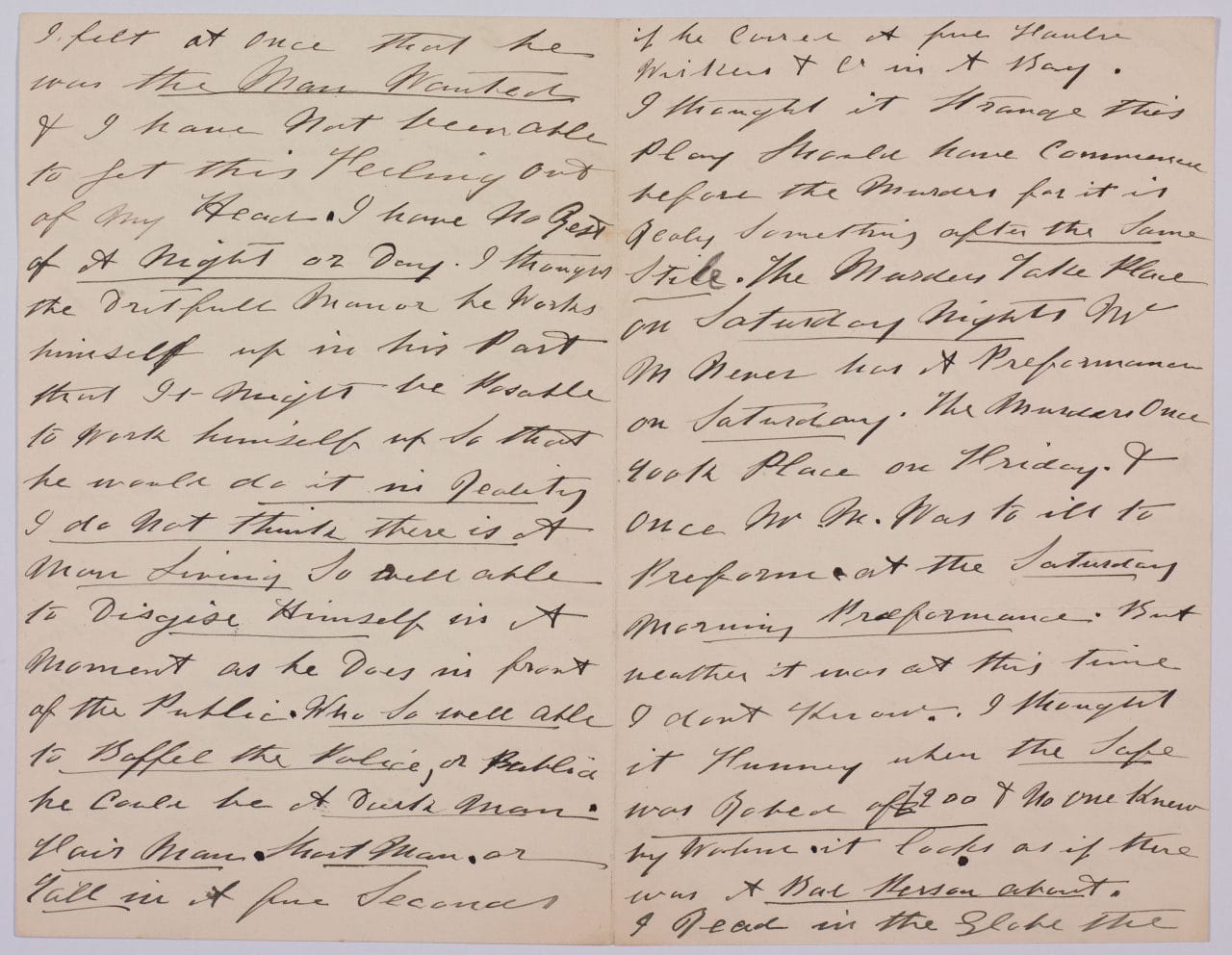

1888年8月,最著名的改編劇本上演,由理查· 曼斯費爾德(Richard Mansfield)扮演雙面人。他在觀眾如癡如醉的注視下,通過改變姿態和步態(可能還改變燈光)來變身。三週後,一名妓女在白教堂遇害,這是開膛手傑克連環殺人的開端。很多人把史蒂文森筆下外表可敬的傑基爾博士(和其兇殘的另一面海德先生)與這個東區兇犯聯繫在一起。報刊媒體乾脆把兇手稱為海德先生。

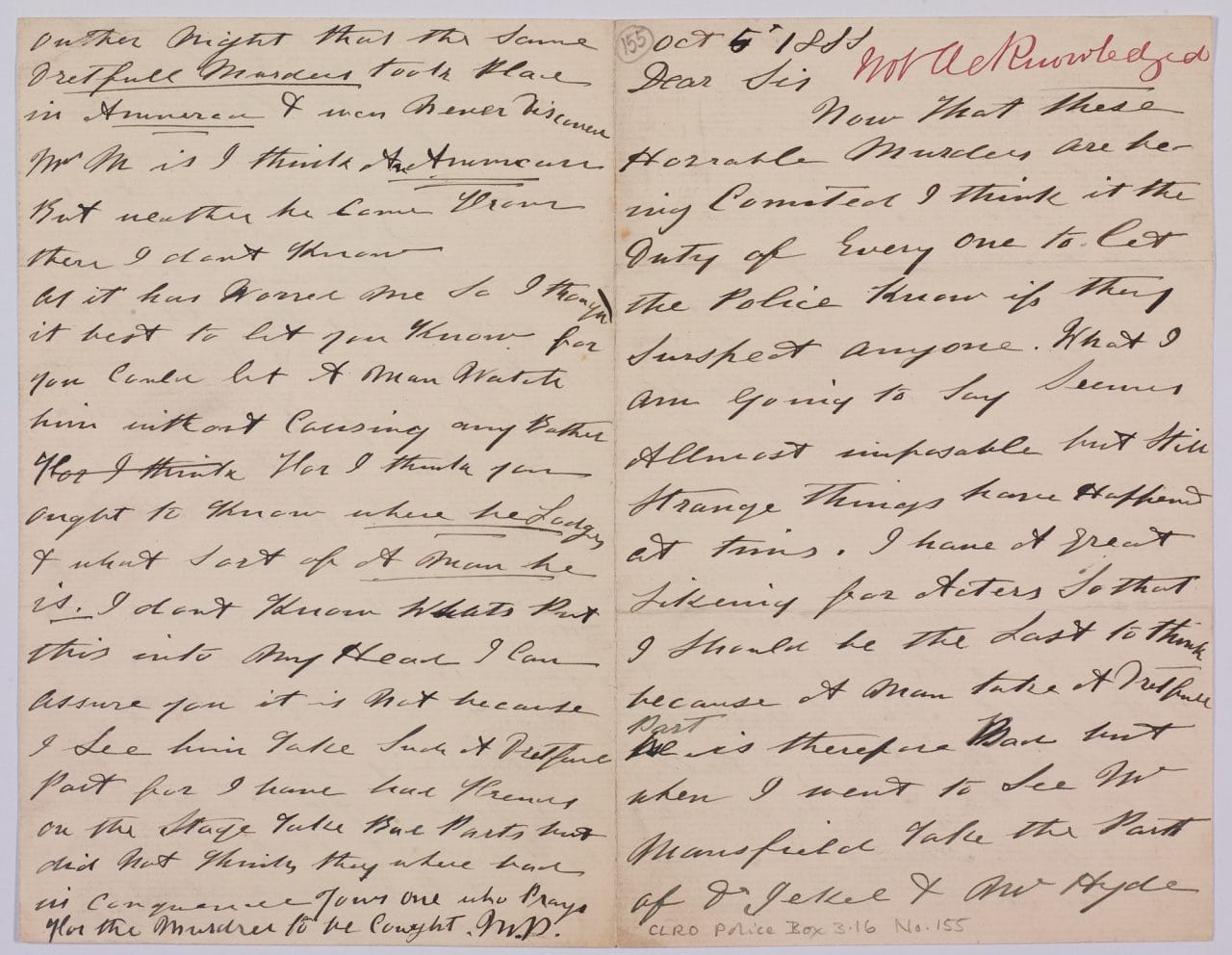

一名群眾甚至給警方寫了封信,指認曼斯費爾德是兇手:「演過壞蛋就是壞蛋,有這種想法的人,我大概是最後一個。可當我看到曼斯費爾德的表演,看到他的傑基爾和海德,我馬上感覺到他就是你們要抓的人……一眨眼功夫就變成另一個人,這樣的本事,活人裏再找不出第二個來……」

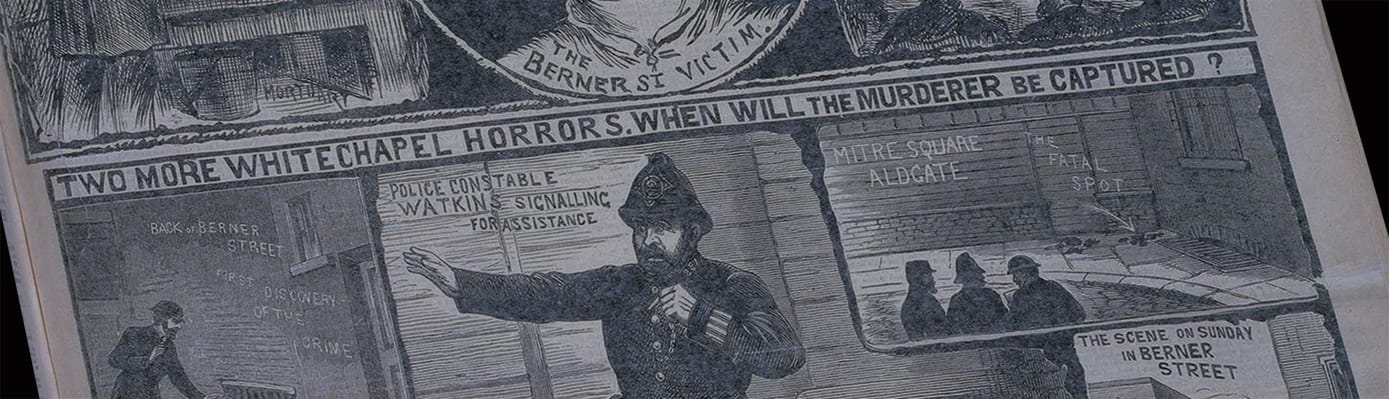

謎之兇手

蘇格蘭場是否跟蹤了這條異想天開的線索,我們不得而知。但此後公眾的想像中,總少不了被算到這個無名殺手頭上兇案。這個被貼上「開膛手傑克」名號的無名氏所榮獲文字描述之多,可能是自該隱殺害亞伯以來首屈一指了。這宗連環謀殺案所引起的巨大恐懼感——和巨大吸引力——是因為它是一樁徹頭徹尾的謎案。開始和結束的日期有待探討;被害人的數量甚至名字也存在爭議;無人被捕,沒有審判和判決給這宗案件蓋棺定論,只有一封信裏提到一個模糊的人物和一個諢名,而寫信的人基本可以肯定是個騙子;至少五名女性,也許更多,在倫敦東區被殺害和分屍,這究竟是如公眾猜測般出自一人之手還是多人所為,無法確定。不管是當時還是以後,有很多人把史蒂文森的故事當作線索,認為兇手是個外表「可敬」(知書達理、中上階級)之輩。

金玉其外敗絮其中

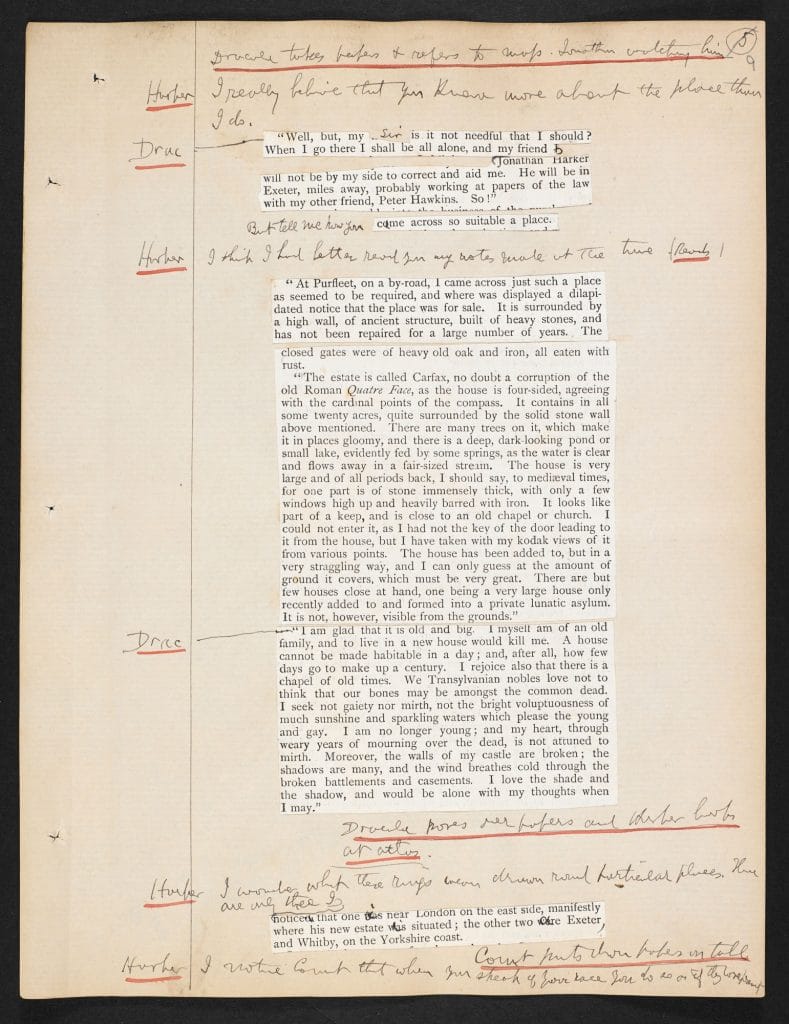

隨著真實犯罪事件的展開,傑基爾和海德的戲劇因其品位堪憂而被停演,但這個金玉其外敗絮其中的形象依舊在公眾腦海中氤氳不去。一份東區報紙在報導兇殺案時寫道:「公眾轉而聯想到……某種神秘力量,某種黑暗中世紀的傳說」,一年後,一位兼職作家開始專注這個構想:伯蘭·史杜克(Bram Stoker)寫下了第一批後來孕育出小說《德古拉》(Dracula)的筆記。兩者之間有很多共同地方:白教堂的女性受害者有五名,德古拉襲擊並肢解了五個「新娘」;博士攜黑色提包,而在白教堂案中有一個男子只因攜帶黑色手提包即被捕;在斯托克的筆記裏,范海辛和他的夥伴組成了「義警隊」(Vigilance Committee),而在白教堂區域則有麥爾安德義警隊(Mile End Vigilance Committee)巡街。東區有成千上萬猶太移民居住,很多報導含有濃重的反猶色彩。《東倫敦觀察報》(East London Observer)聲稱,這些罪行實在令人髮指,「只有猶太人幹得出來」。這種歧視和對陌生人的恐懼,尤其是對東歐異鄉客的恐懼,被斯托克融入了其藝術創作當中。

斯托克不缺同道中人。奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)也援用雙重人格的概念,還將其演繹得更恐怖——表裏不一的不是外人,而是親密的人,是《道連·格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)中那個赤子之心的美男子道林·格雷。這部小說的發表只比斯托克的處子作晚三個月。刻畫格雷時,王爾德借鑒了白教堂案件的懸疑:無人表裏如一,任何一個體面人都可能隱藏著邪惡的秘密。格雷的身世中埋得進一個如同開膛手般的私人世界:有一段「神秘而漫長的空白」,他「在碼頭附近一家聲名不善的客店裏,佔有一間污穢的客房」——那裏位於倫敦東區,離白教堂兇殺案現場不遠;在那裏,他「用假名,帶著偽裝」 生活,與此同時,坊間流傳著「趁著暮色從慘暗的屋裏鬼鬼祟祟地探出頭來,又帶著偽裝潛藏到倫敦最骯髒的巢穴裏的故事」。(第11、12章)最終,格雷犯下不可名狀的罪行,在文學世界裏,成為和真實街頭的開膛手別無二致的人物。

史蒂文森預言了開膛手的殺戮;王爾德和斯托克創作時,史蒂文森的作品和真實兇案已是既成事實。但他們所探究的概念——他性(otherness)[1]、異化、暴力和絕望,為現代主義的誕生開闢道路,也成為現代主義的重要標誌。

文章翻譯:黃毅翔

文章版權持有者:© Judith Flanders。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 朱迪斯·弗蘭德斯(Judith Flanders)

朱迪斯·弗蘭德斯是主攻維多利亞時期的歷史學家和作家。他最近的作品是出版於2012年的《維多利亞城市:日常生活在狄更斯時期的倫敦》(The Victorian City: Everyday Life in Dickens’ London)。