《簡·愛》與十九世紀的女性

薩莉·莎特沃思教授(Sally Shuttleworth)探討了夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)如何通過塑造一位既有工作且要求受到尊重,自制有度同時又激情叛逆的女主角,從而挑戰了十九世紀英國社會的得體女性行為觀。

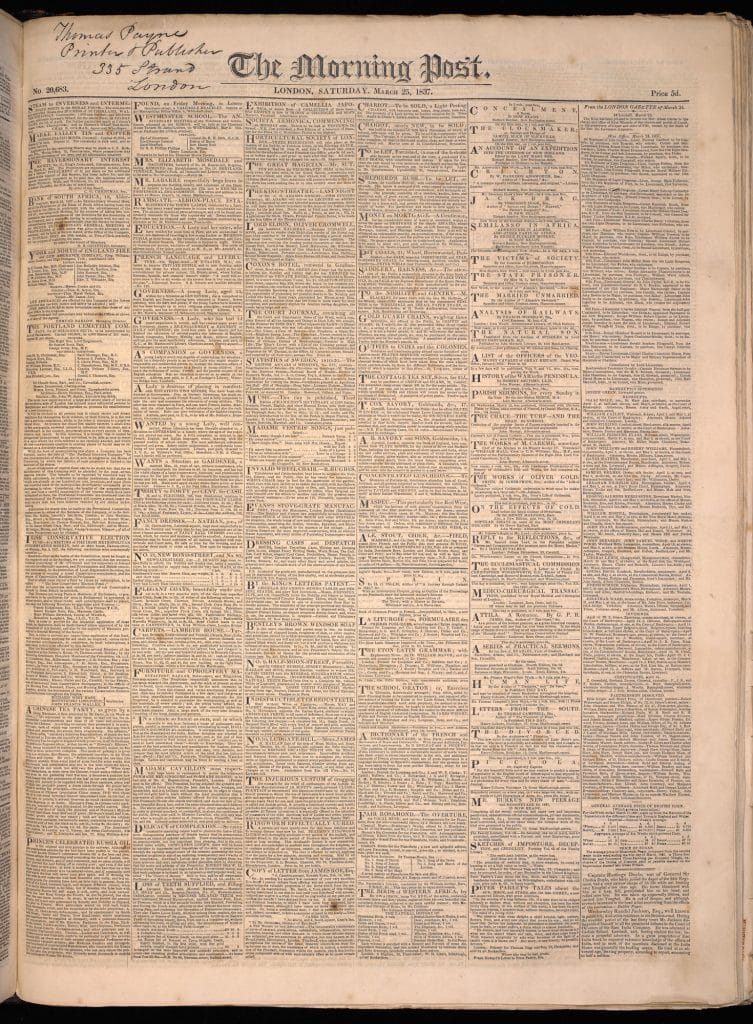

約翰·鮑溫教授(Professor John Bowen)探究了《簡·愛》中女性所擔當的中心角色,以及女家庭教師在十九世紀的英國社會中扮演的獨特角色。影片拍攝於拍攝於哈沃斯的勃朗特故居。

女性氣質與反叛

夏綠蒂·勃朗特在1847年以男性化的筆名柯勒·貝爾(Currer Bell)出版《簡·愛》時,一些批評家大為稱讚,另一些則嚴厲批評。保守的伊斯特萊克夫人(Lady Eastlake)宣稱,倘使這本書是女人所作,「她早已喪失了身處於社會的女性資格」。她斷定小說除了缺乏女性氣質,它還存有一種反叛精神,像為工人爭取選舉權的人民憲章運動精神,或如同當時橫掃歐洲的政治革命。[1]《簡·愛》顛覆了人們關於女人該如何行事如何舉止的看法,這在伊斯特萊克夫人眼中幾乎形同推翻了社會秩序。在夏綠蒂·勃朗特的早年作品中,女主角飽受苦難,為浮華濫交的紮莫納公爵(Duke of Zamorna)而憔悴,簡卻不同,她要求平等權利,要求受到尊重。「你以為」,她要求羅切斯特回答,「我是機器?——一部沒有感情的機器?「她跟他進行靈魂與靈魂之間的對話,是「平等的——因為我們是平等的」(第二十三章)。然而,我們可以發現從十幾歲至年近三十歲期間,勃朗特的早期創作中存有反叛的因素。在《到訪維瑞波利斯》(Visits in Verreopolis,1830)中,高貴的澤諾比婭(Zenobia)精通古典文學,卻受到許多男性的歧視。惠靈頓公爵(Duke of Wellington)暗示,女人好比天鵝,在水中方顯優雅,一旦她們擅自離開屬於她們的自然環境,即家庭,她們便開始「不帶體面地蹣跚搖擺」,使得人人都有權對此「捧腹大笑」。[2]有趣的是,澤諾比婭也同樣容易暴怒或者發瘋,她被描述成具有西印度人或是馬提尼克島人的膚色,這也使得她成為了「瘋妻」的先祖。

我們應該允許女性運用她們的才能

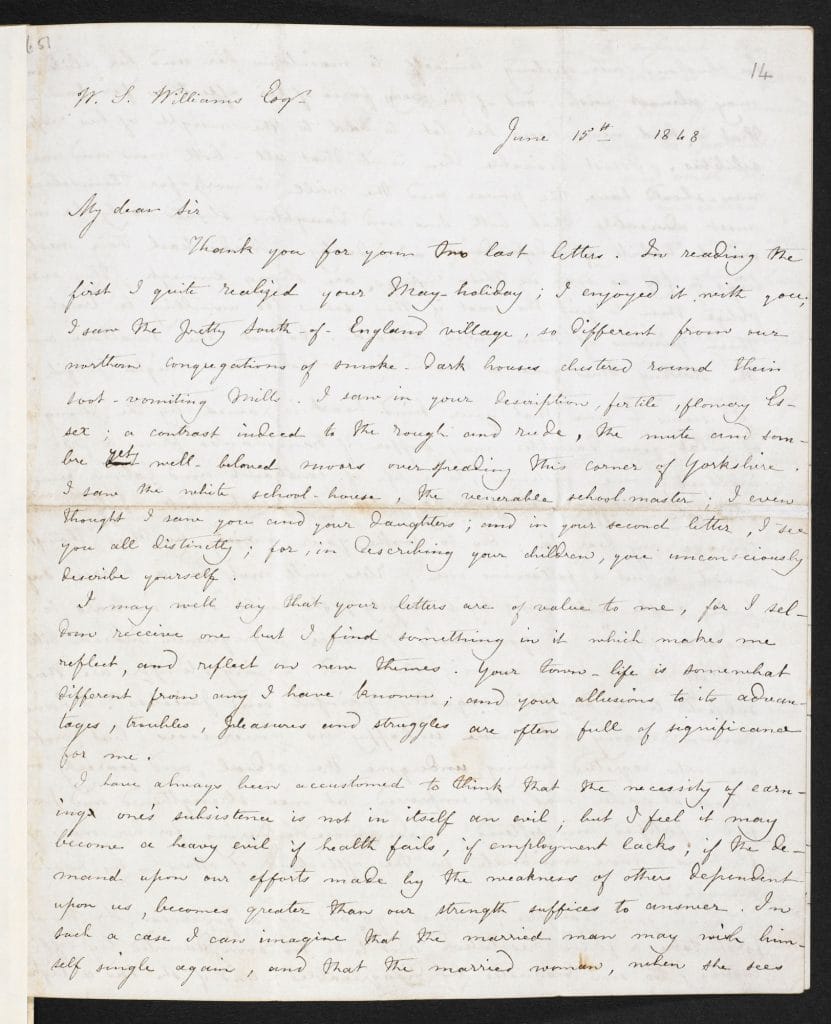

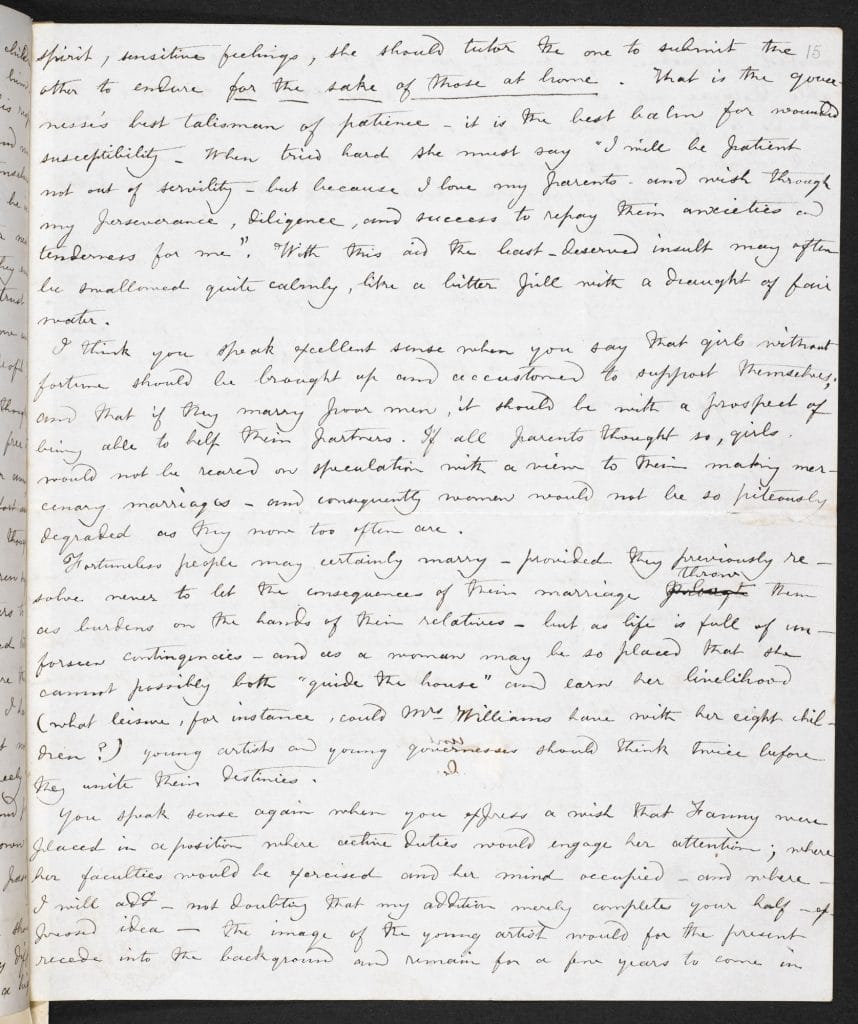

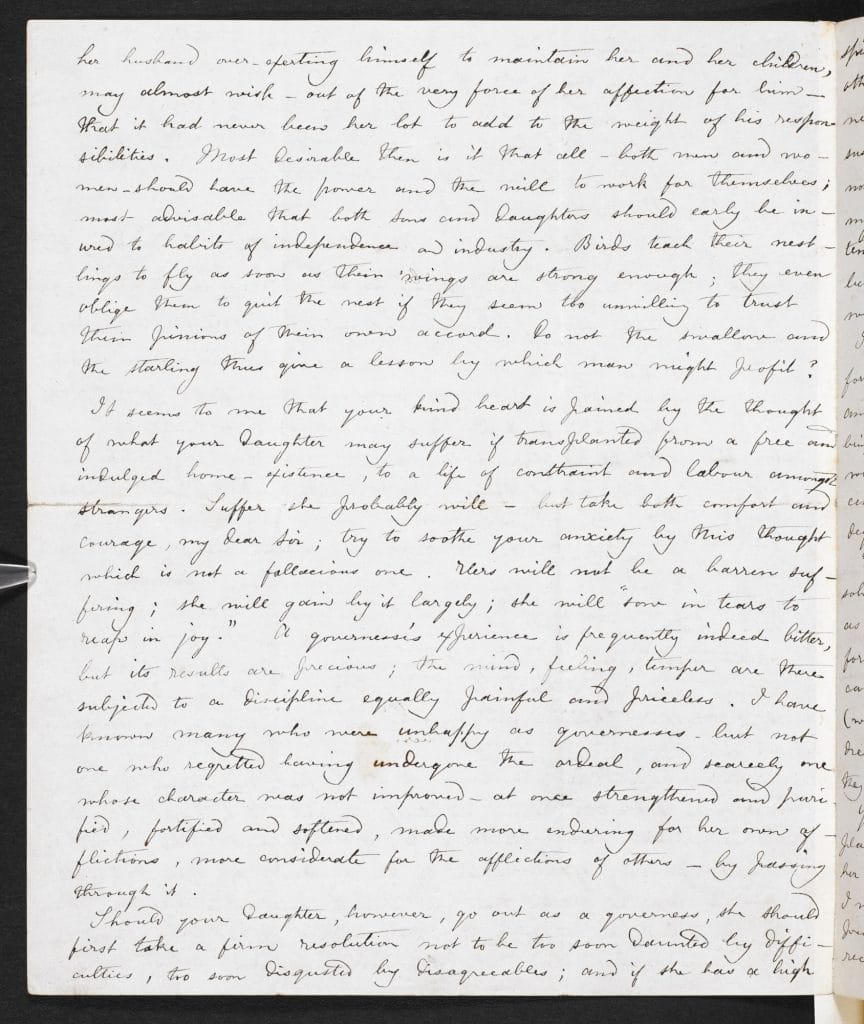

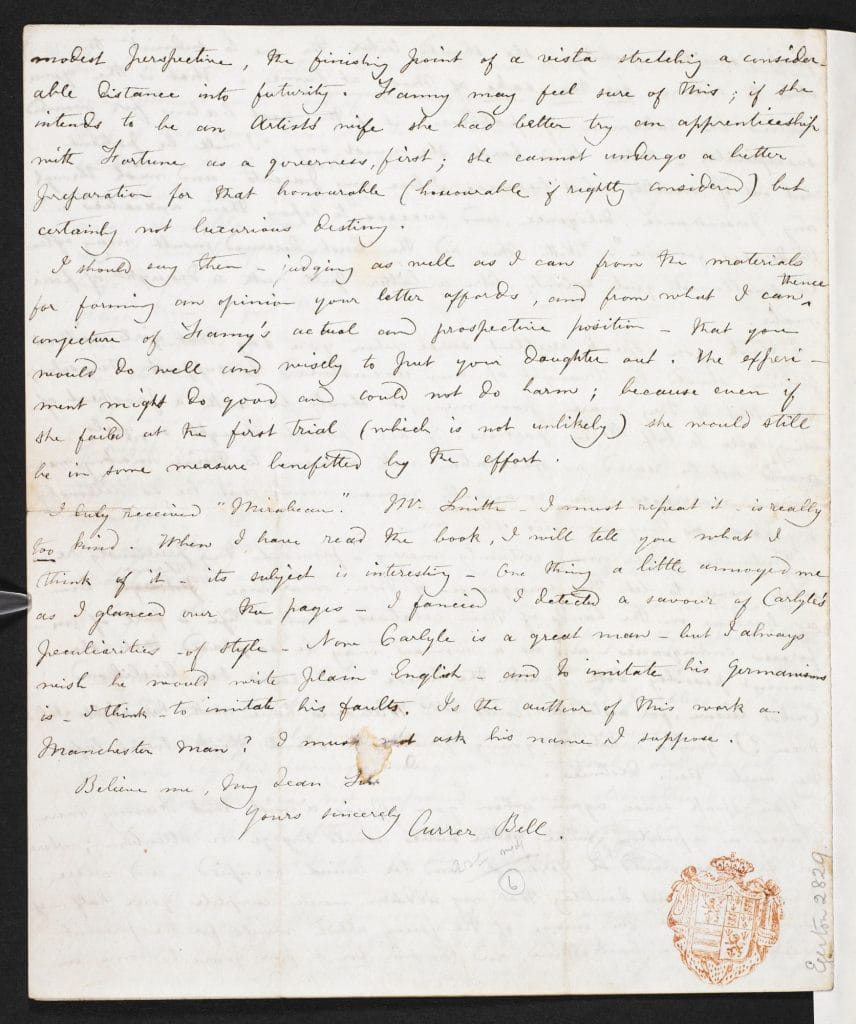

儘管《簡·愛》富有反叛精神,夏綠蒂·勃朗特的社會觀並非是公然的激進。在讀完《威斯敏斯特評論》(Westminster Review)寫1851年的一篇為女性爭取選舉權與工作權利的文章之後,勃朗特給小說家伊麗莎白·蓋斯凱爾(Elizabeth Gaskell)去信,大意如下:雖然她贊同文章作者的諸多斷論,但她還是覺得這些斷論缺乏「情感」,溫柔的情感。[3]勃朗特雖不贊同給予女性選舉權,卻相信她們應該具有工作的權利。小說中的簡提倡強烈的請求給予女性運用自身才能的權利,不應把她們限制於家庭之中,讓她們只「做布丁,織襪子,……彈鋼琴,繡包袋」(第十二章)。夏綠蒂·勃朗特本人也曾從事家庭女教師與學校教師的工作,但卻對此深感厭惡。她在給弟弟布蘭威爾(Branwell)的一封信中清楚地表達了自己的看法,這是她在布魯塞爾教書時寫的。在另一封給她的編輯W.S.威廉斯(W.S. Williams)的信中,夏綠蒂提出了成為住家家庭女教師的女性永遠不會快樂的觀點。[4]家庭女教師的困境在當時引起了相當廣泛的社會關注。這實際上也是無法得到家庭經濟支持的中產階級女性可從事的唯一體面工作,但這種經歷常是悲慘的。家庭女教師既不是僕人也不屬於家庭成員,還常遭到這兩類人的歧視。安妮·勃朗特(Anne Brontë)在她的第一部小說《艾格尼絲·格雷》(Agnes Grey, 1847)中生動而具體地描述了這些問題。相較之下,簡·愛非常幸運,遇上了費爾法克斯太太(Mrs Fairfax)這樣的人,而她與僱主的浪漫相愛,自然又打破了所有的社會等級規則。

激情還是自制?

在小說中,簡的堅強自我克制與羅切斯特第一任妻子伯莎·梅森(Bertha Mason)的獸性特質之間形成了既明顯又含蓄的對比關係。但是,有如許多評論家所言,被關在紅屋子裏的憤怒孩子與被關在閣樓上的瘋妻之間存在一些相似性。值得注意的是,簡第一次在自己的鏡子裏看到伯莎,她並不像羅切斯特那般去譴責伯莎。小說中的羅切斯特不加掩飾地描述伯莎的性慾以及他自己的墮落,這著實令人震驚,但值得我們注意的是小說同樣把簡刻畫成一個帶有強烈慾望的女主角。當羅切斯特在聖約翰·里弗斯(St John Rivers)向簡求愛時,她擔心的是他們結婚後,他會「謹慎地奉行……愛的各種形式」,但同時卻缺乏愛情的精神(不愛她):換言之,他能給予性生活,但卻不能給予浪漫的愛情。簡感覺到這會令她「內心煎熬,卻永遠發不出一聲喊叫」(第三十四章)。激情和火的意象貫穿著整部小說,象徵意義最強烈為當屬將桑菲爾德(Thornfield)夷為平地的那場大火。勃朗特在簡與伯莎之間建立了明確的對照,但她也提示這兩種激情如火的女性氣質之間暗含相似之處。

脚注

- See extracts from Quarterly Review, 84 (December 1848).

- An Edition of The Early Writings of Charlotte Brontë, ed. by Christine Alexander, 2 vols. (Oxford : Published for the Shakespeare Head Press by Basil Blackwell, 1986), i, pp.313-4.

- See extracts from Westminster and Foreign Quarterly Review, July 1851, pp. 289-311; The Letters of Charlotte Brontë, with a Selection of Letters by Family and Friends, ed. by Margaret Smith, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 2000), ii, pp.695-6.

- See extracts from Westminster and Foreign Quarterly Review, July 1851, pp.289-311; The Letters of Charlotte Brontë, with a Selection of Letters by Family and Friends, ed. by Margaret Smith, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 2000), ii, pp. 695-6.

撰稿人: 薩莉·沙特爾沃思(Sally Shuttleworth)

薩莉·沙特爾沃思是牛津大學的英語文學系教授,她專攻維多利亞時期的文學以及文學與科學之間的內在關係。她出版的作品包括《夏綠蒂·勃朗特和維多利亞時期的心理學》(Charlotte Brontë and Victorian Psychology)還有《兒童的心靈:1840-1900年代,文學,科學,藥學中的兒童發展》( The Mind of the Child: Child Development in Literature, Science and Medicine, 1840-1900)。她出版了牛津經典版的《簡·愛》和《安·格雷》。