《簡·愛》中的童話和現實

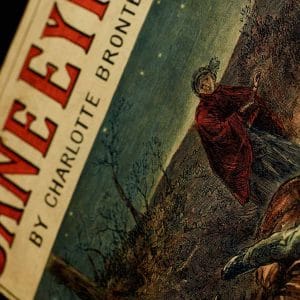

約翰·鮑溫教授闡述夏綠蒂·勃朗特如何結合童話、哥德和現實主義的創作技巧,為《簡·愛》注入獨特的文學力量。拍攝於位於哈沃斯的勃朗特故居。

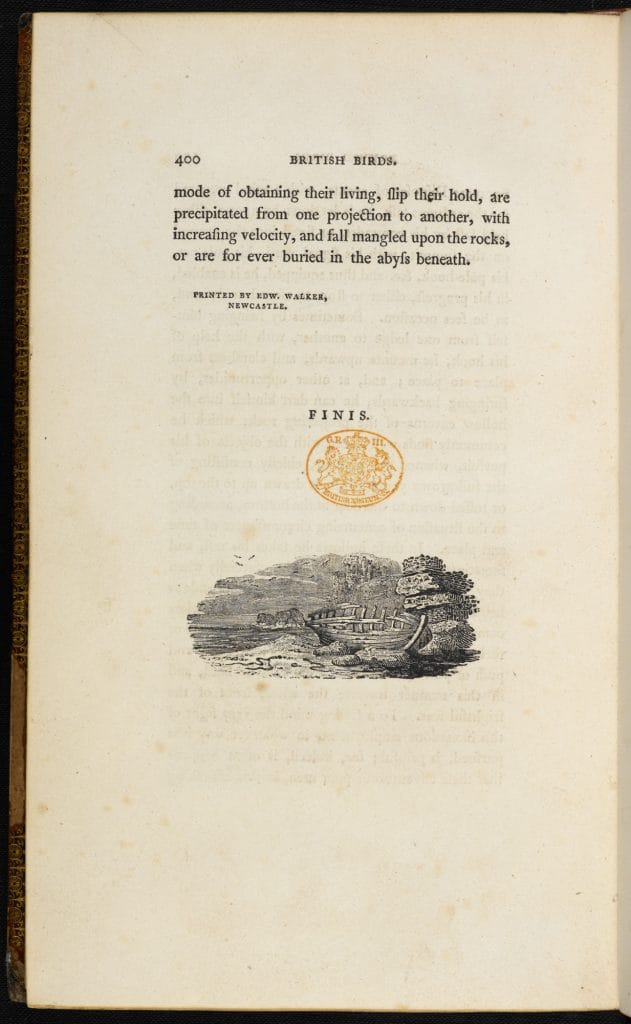

一般認為,《簡·愛》是顯著的現實主義小說,植根於夏綠蒂·勃朗特的個人經歷,描繪出簡在羅伍德(Lowood)寄宿學校的痛苦以及她對十九世紀社會的狹隘性別觀的掙扎。但是,這部小說的幻想色彩也很濃厚。從一開始,簡就逃進幻想世界:爬上窗台,藏在那兒,「像土耳其人那樣盤起腿(cross-legged, like a Turk)」,一頭紮進比尤伊克(Bewick)《英國鳥類史》(History of British Birds )中描繪的冰寒陸地,回想起保姆貝茜在冬夜裏說的童話和歌謠。從此開始,幻想就成為這本書中簡的匱乏現實的對照面,成為豐滿想像的源頭。

湯瑪斯·比尤伊克《英國鳥類史》(1797,1804)節選,包含一張簡·愛小時候曾參照過的插畫。

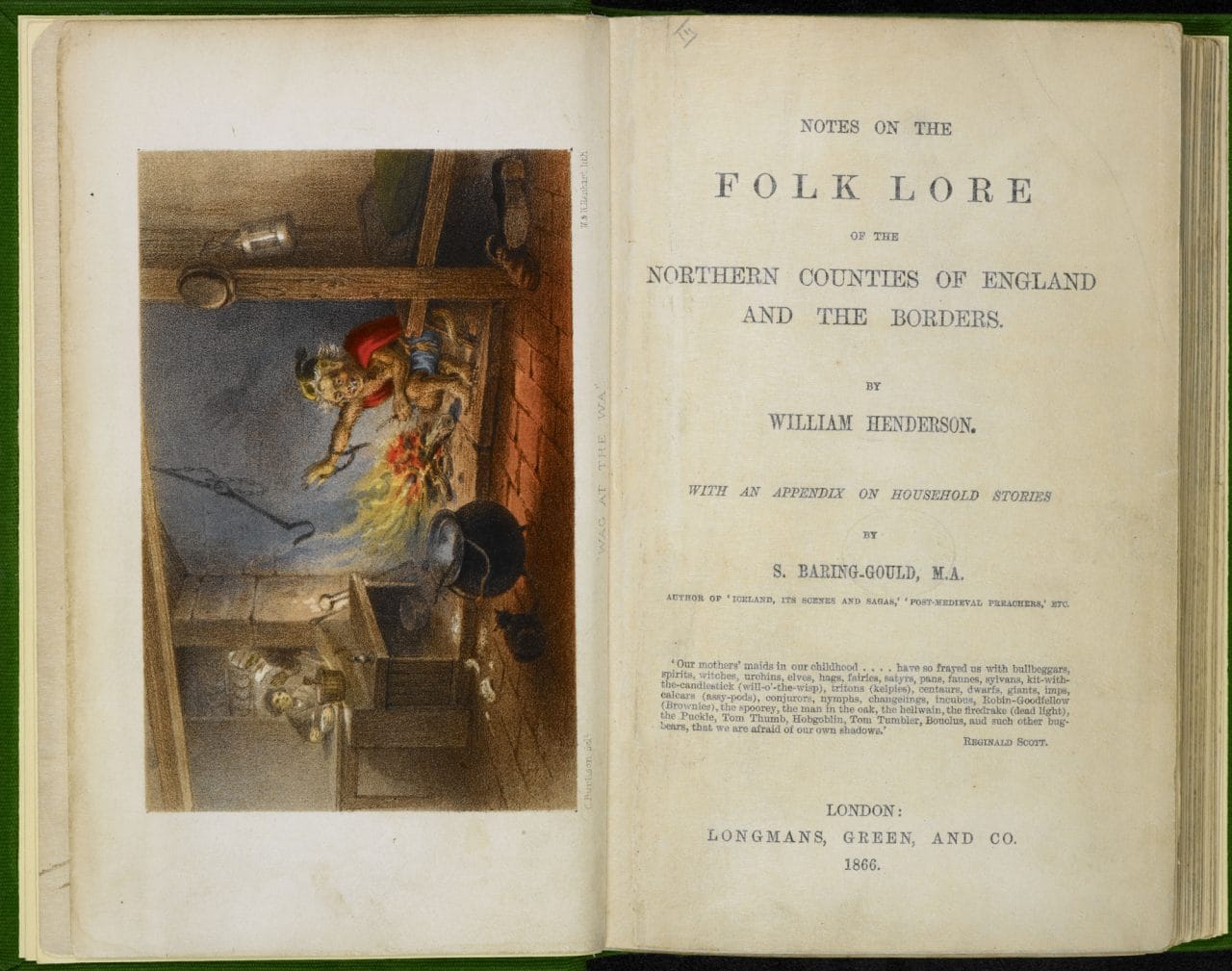

威廉·亨德森(William Henderson)《北英格蘭及邊陲各郡民間傳說考》(Notes on the Folk Lore of the Northern Counties of England,1866),是《簡·愛》和《咆哮山莊》中提到的部份童話傳說的出處。

羅切斯特

小說中,簡和羅切斯特的關係點綴著各種幻想,提到了各類神話和童話。當簡和羅切斯特在海巷初遇,她首先看到羅切斯特的狗「派洛特」,迸出的第一個念頭是「蓋特拉西」(Gytrash),即在傳說中,在英格蘭北部荒道出沒的黑犬。羅切斯特反覆的稱簡是「妖女」、「精靈」,說她「蠱惑」了他的馬(第十三章)。簡給羅切斯特看的畫——鸕鷀孑立於被遺棄的船骸,月神塞勒涅高懸在拉特莫斯山之上,還有裹著「纏頭布」的「巨大頭顱」——都是赤裸裸的幻想,來自勃朗特對《聖經》和希臘神話的瞭解(第十三章)。而這個可憐孤兒衝破重重障礙與富家公子結合的故事,本是單純的灰姑娘式童話,卻因某些內容變了質:即羅切斯特自稱「吃人魔」(第二十四章),簡顯然不是《美女與野獸》中的貝兒。而在經典童話中,最著名的惡丈夫,即是殺妻成癮的藍鬍子。

夏綠蒂·勃朗特所作素描《岸礁上的鸕鷀》(Cormorant on a rocky coast,1829),和簡·愛的同主題水彩畫極為相似。

灰姑娘和王子的插畫,出自馬紹爾(Marshall)編集《灰姑娘的故事》(Popular Story of Cinderella,1817)。簡·愛的故事和這則知名童話有很多共同之處。

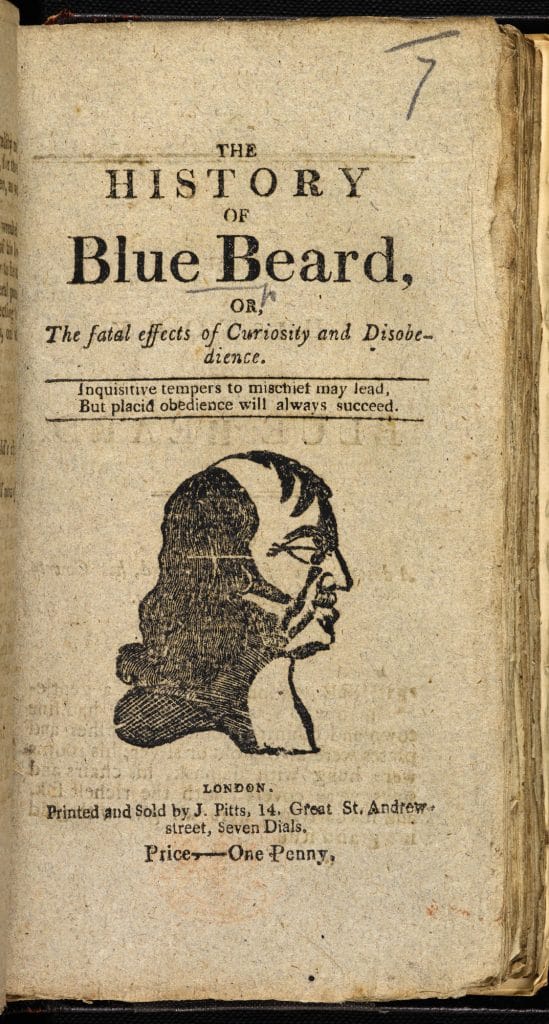

藍鬍子的傳說是夏爾·佩羅(Charles Perrault)在十七世紀最後十年創作的童話之一。圖為一本1810年左右的英文版配圖「廉價口袋本」(chapbook)。

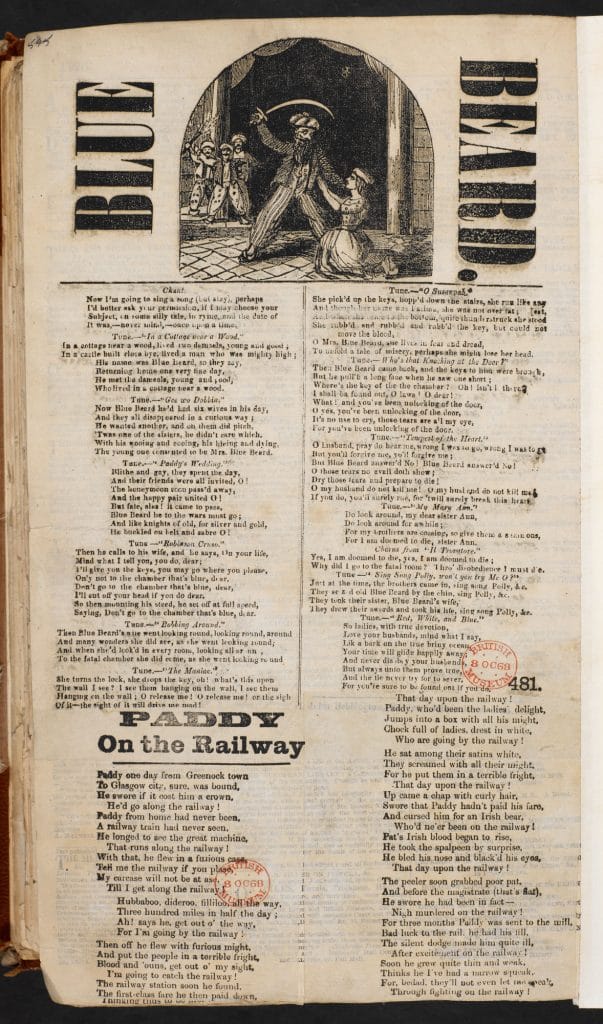

根據藍鬍子傳說改編的十九世紀頁譜民謠。

勃朗特們的童年幻想

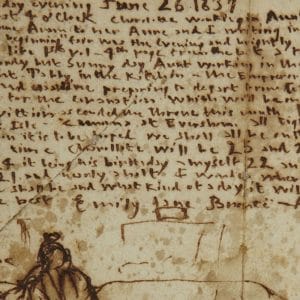

如果說作者的童年是《簡·愛》中現實元素的源頭,那麼幻想部份也如是,其根源是勃朗特姊弟妹童年所編織的故事之「網」。其開端是一則有名的軼事。父親勃朗特神父在1826年去了趟里茲,並帶了一盒士兵玩具回家。在自己的「年鑒」中,夏綠蒂用她奇趣的拼寫方式記下了這段經歷:

艾米莉和我跳下床,我搶奪了一個士兵玩具,並叫他「威靈頓公爵」,宣佈他是屬於我的!!還沒說完,艾米莉也抓走一個,說是屬於她的,安妮也下床來拿走一個。我的士兵最漂亮,沒有一點毛病。艾米莉的那一隻則死氣沉沉的,我們叫他「死死崽」。安妮那一隻小小的、怪怪的,跟她很像,我們於是叫他「守候小子」。布蘭韋爾挑選了「波拿巴」。)

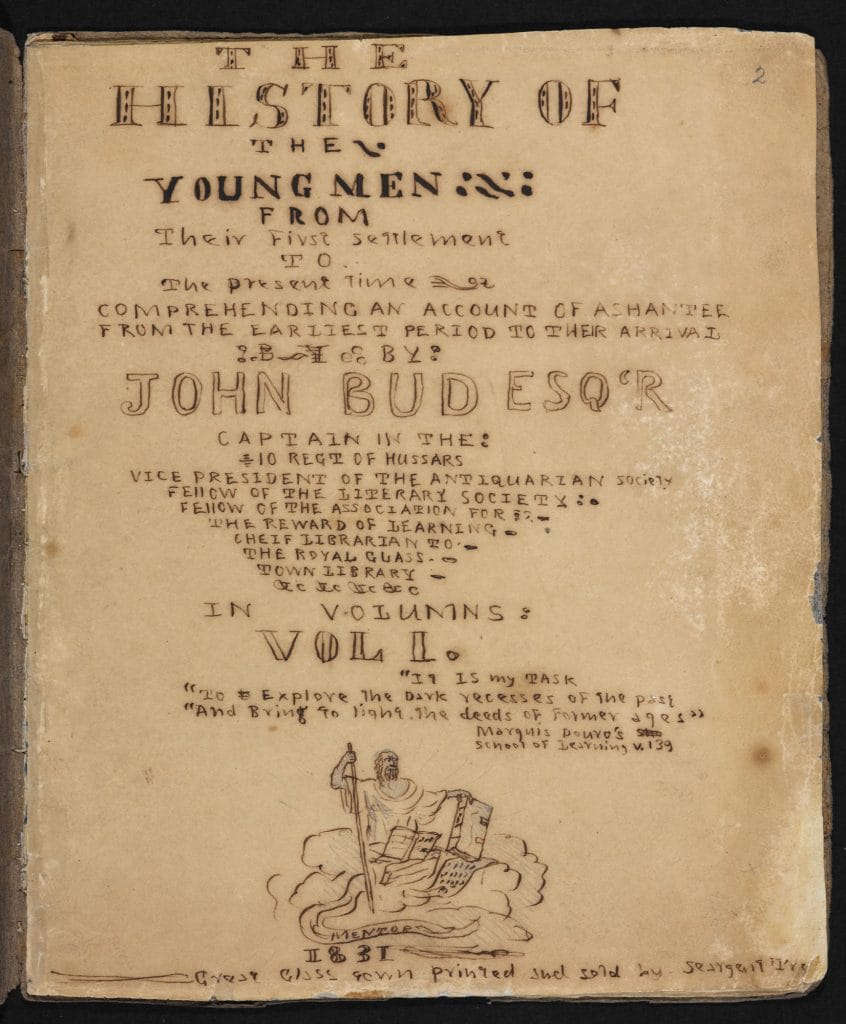

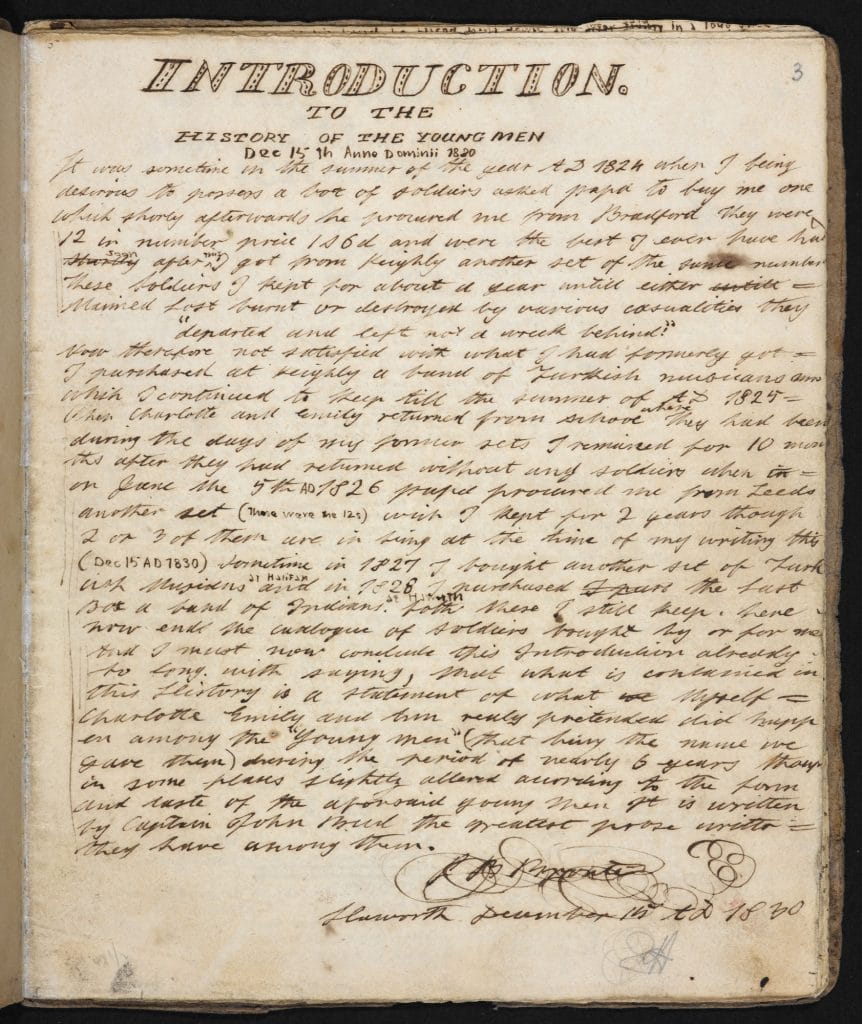

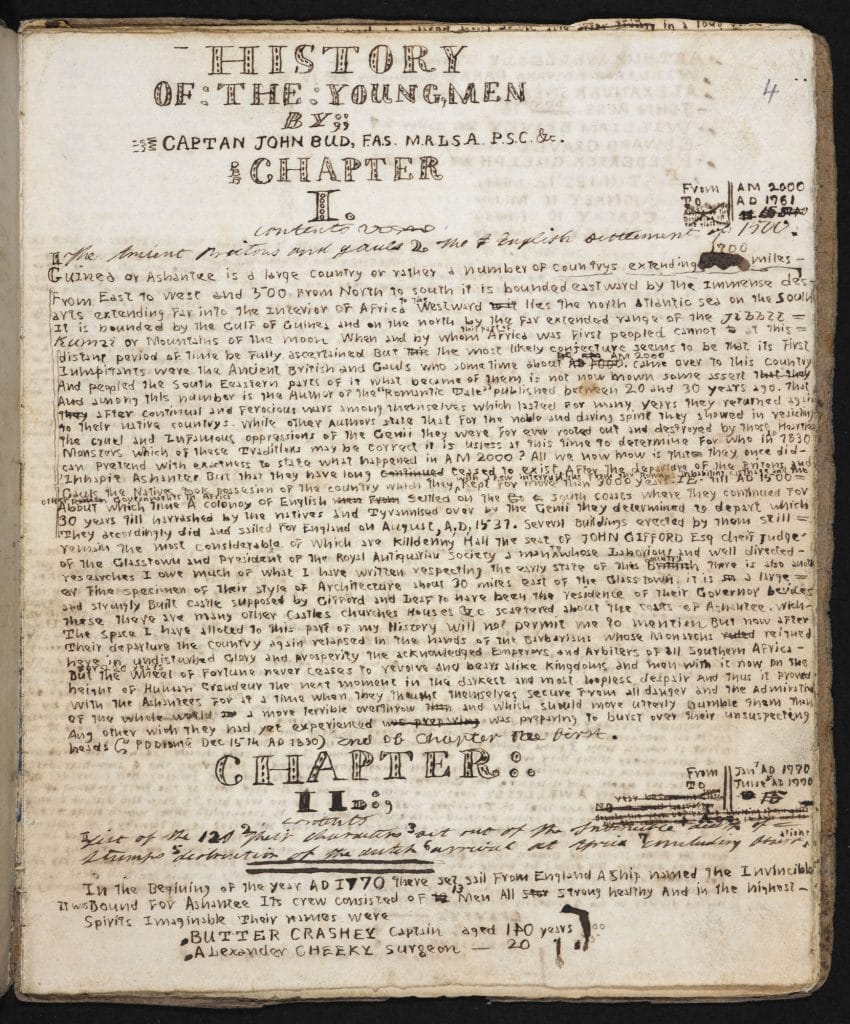

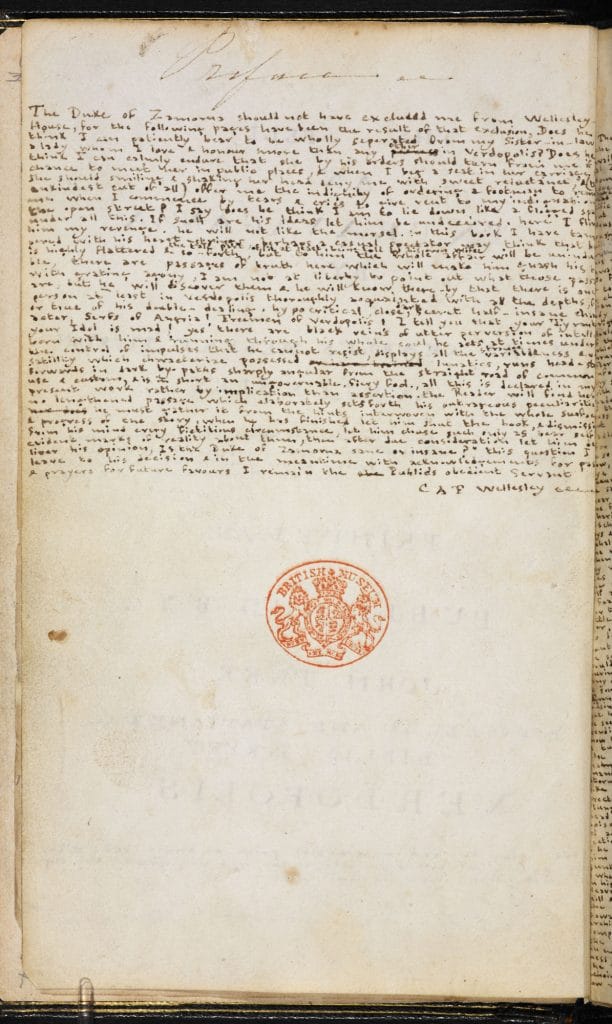

布蘭韋爾·勃朗特記述玩具士兵的軼事,摘取自他1830年撰寫的《少年歷史》。

布蘭韋爾·勃朗特記述玩具士兵的軼事,摘取自他1830年撰寫的《少年歷史》。

布蘭韋爾·勃朗特記述玩具士兵的軼事,摘取自他1830年撰寫的《少年歷史》。

安格利亞和貢代爾這兩片讓孩子們沉迷的幻想陸地,就以這些士兵玩具為發端而誕生的。以非洲和南太平洋為定點,各種角色以當時政治人物為原型登場,當中包括威靈頓(夏綠蒂的角色)和拿破崙。在拜倫和司各特的薰陶下,四人通過這些故事的創作,從小熟習如何描寫出驚心動魄的政治陰謀和波瀾壯闊的浪漫故事。安格利亞的部份出自於夏綠蒂和布蘭韋爾,貢代爾的部份則出自於艾米莉和安妮。評論家克莉絲蒂娜·亞歷山卓認為,這些寫作實踐讓小勃郎特們體驗到無法釋放的情感。他們把故事寫成迷你書,直到長大成人後很久也依然樂在其中,他們的想像世界因此鮮活璀璨,甚至在某些方面比現實更有生命力。

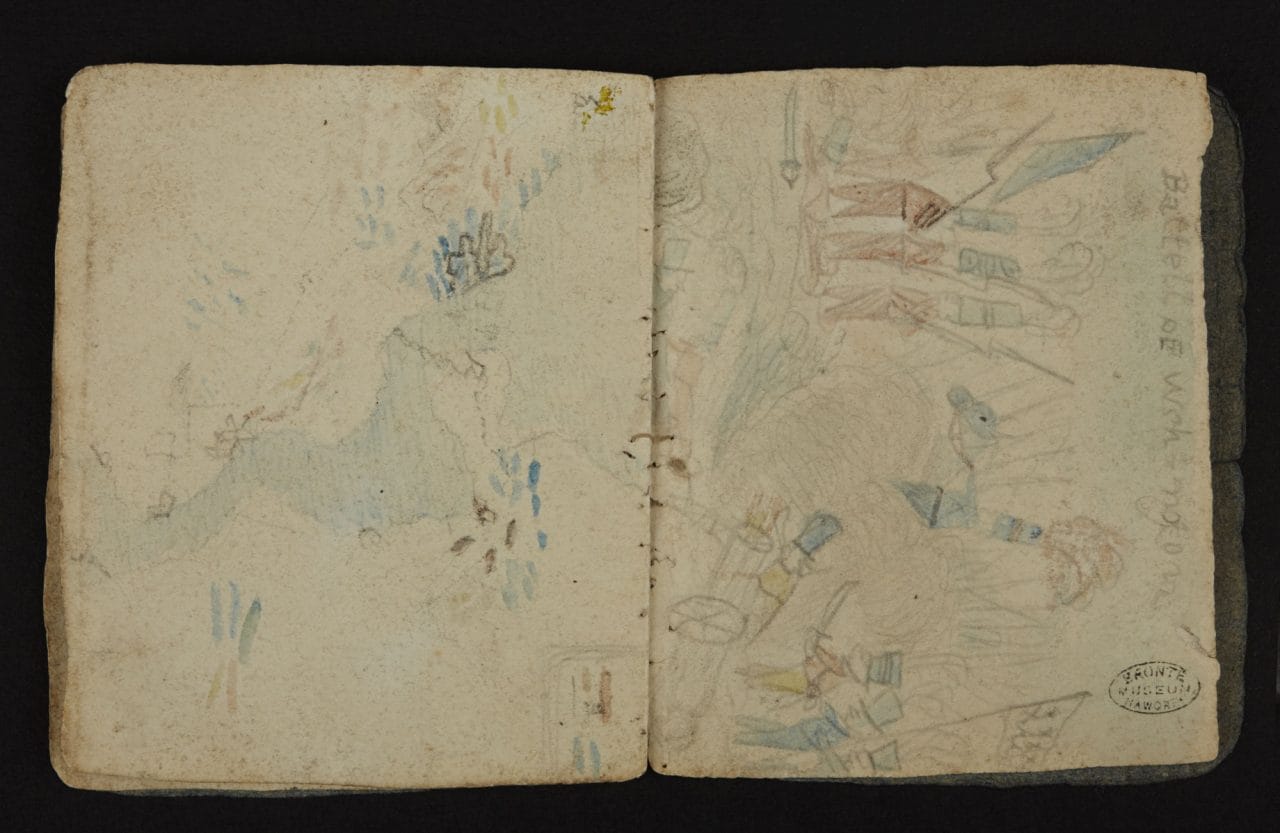

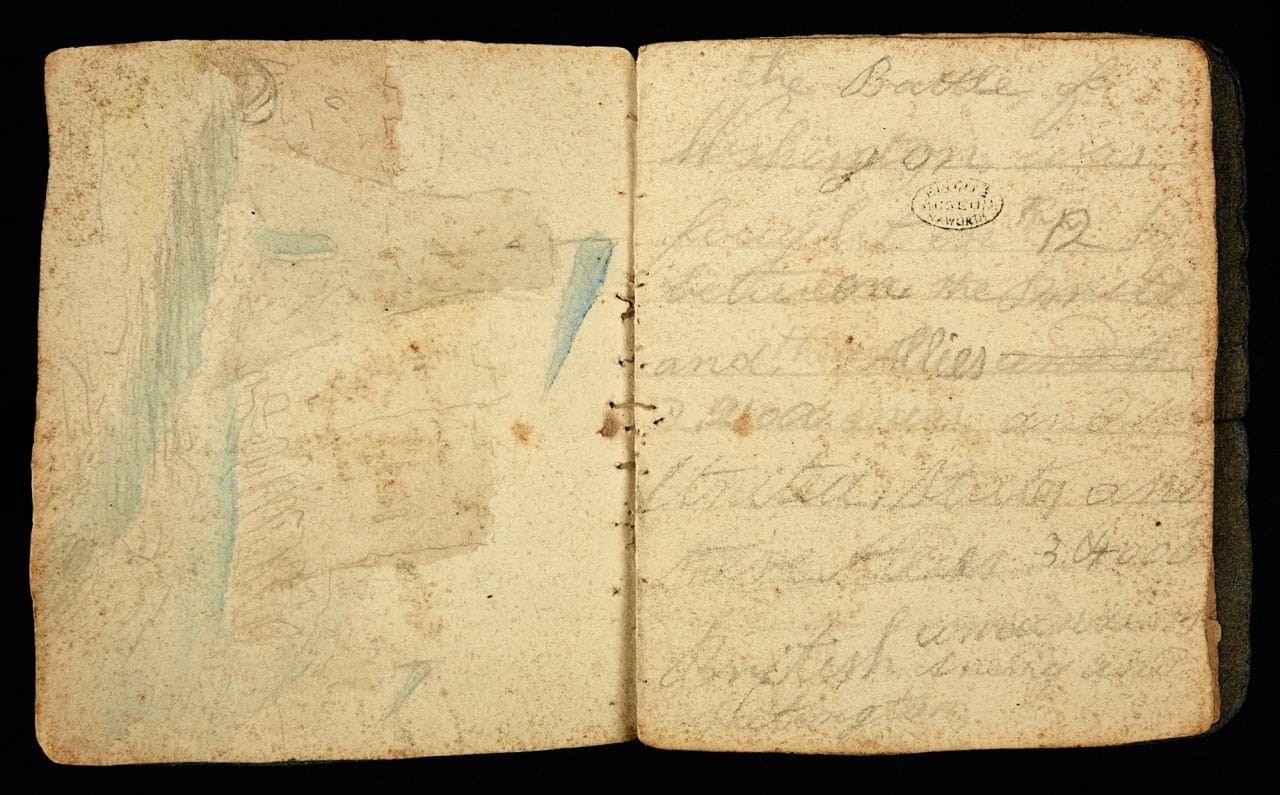

《巴特爾之書》(Battell Book,1827),現存最早的布朗特姊弟妹所創作的迷你書之一,為布蘭韋爾·勃朗特的著作。

《巴特爾之書》(Battell Book,1827),現存最早的布朗特姊弟妹所創作的迷你書之一,為布蘭韋爾·勃朗特的著作。

《少年歷史:從拓荒至今》(The History of the Young Men: From Their First Settlement to the Present Time,1830)是一個關於十二名冒險家的編年史故事。這份手稿為13歲的布蘭韋爾所寫。

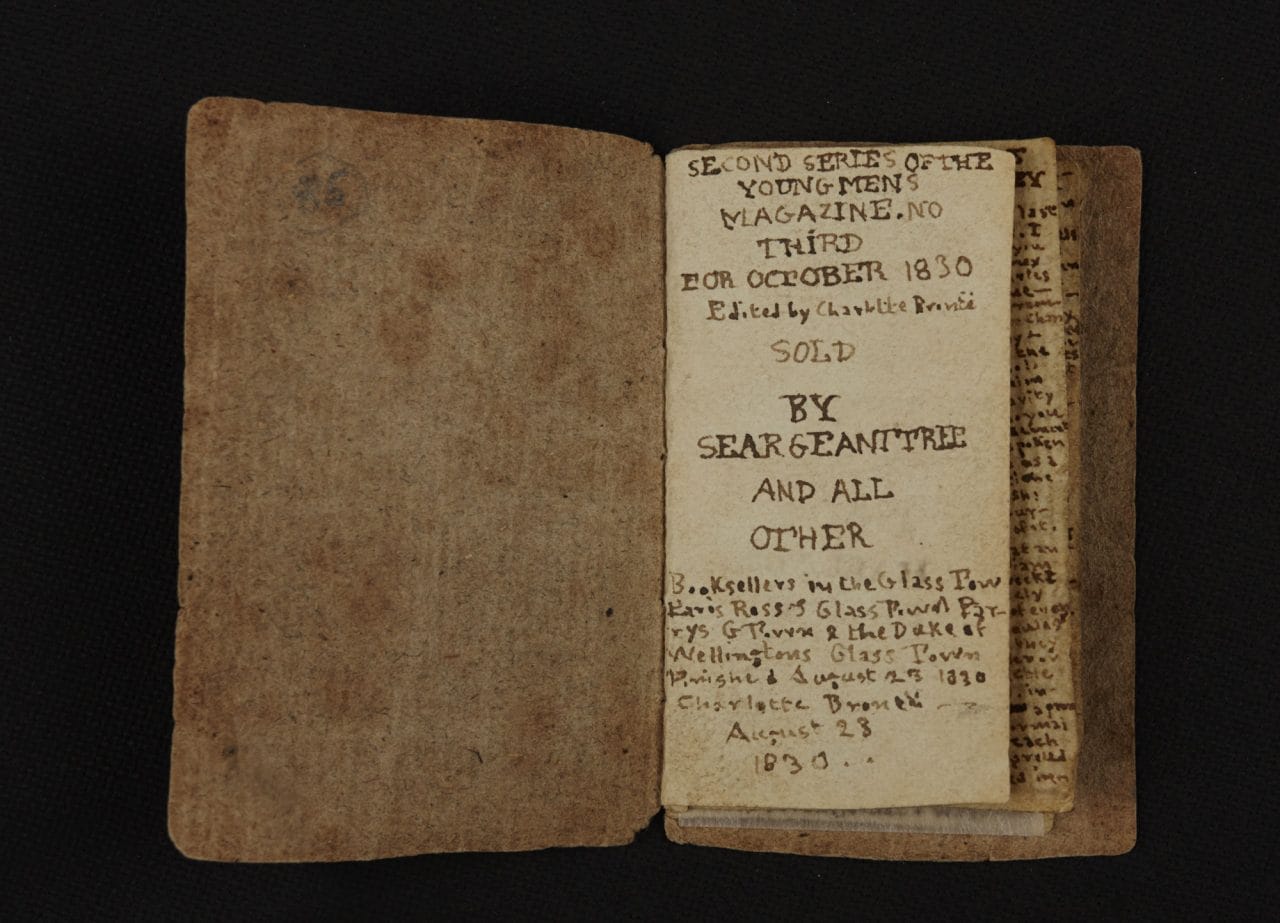

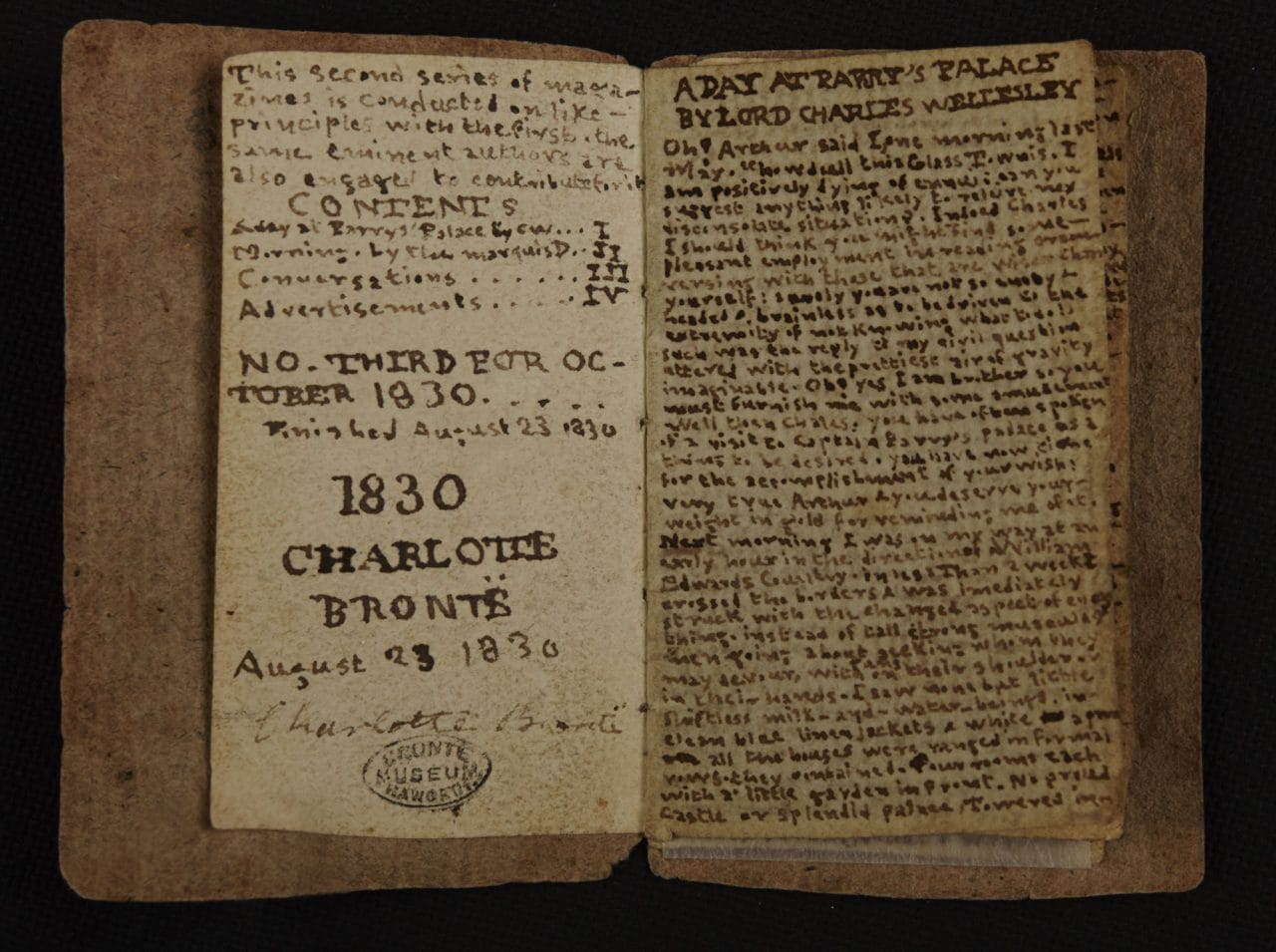

在1829年,《布萊克伍德少年雜誌》9月刊為年僅13歲的夏綠蒂·勃朗特所撰寫的。

在1829年,《布萊克伍德少年雜誌》9月刊為年僅13歲的夏綠蒂·勃朗特所撰寫的。

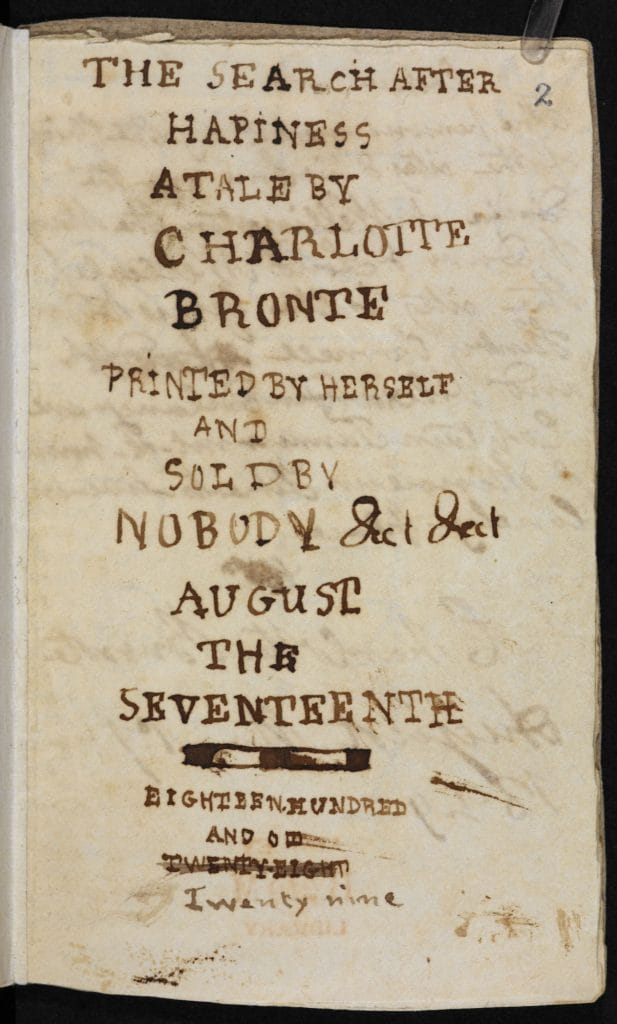

《探尋快樂:傳說一則……》(The Search after Happiness: a tale…,1829),是13歲的夏綠蒂·勃朗特所寫的。

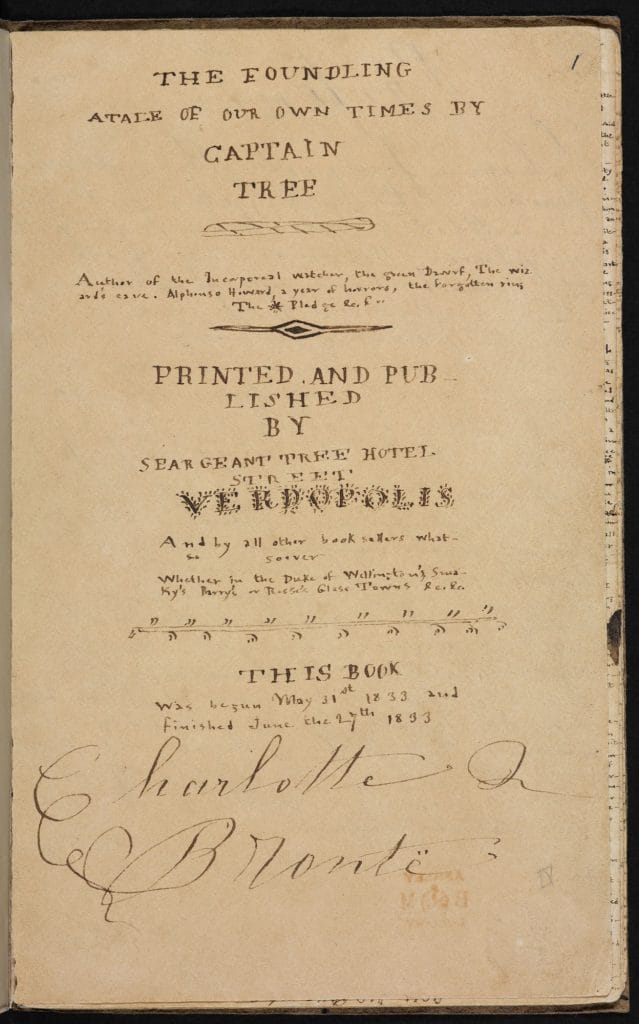

夏綠蒂·勃朗特於17歲創作的中篇小說《棄子》(The Foundling,1833)。與此類似的一系列故事構成了維多波利斯(即玻璃鎮)的虛構世界。

成年後,布蘭韋爾越發癡迷於安格利亞,夏綠蒂則苦於無法掙脫這個幻想世界的羈絆。很多在《簡·愛》中的幻想元素植根於安格利亞。黑暗、複雜、陰沉的羅切斯特,直接脫胎於安格利亞的統治者紮莫納公爵。因此,瞭解勃朗特姊弟的幻想,才能理解《簡愛》和構成此書的想像,這些想像,為這部牢牢紮根於現實的作品增添了另一個層次。

「紮莫納公爵有沒有瘋?」:摘取自一則專講紮莫納的小故事《咒語》,由夏綠蒂·勃朗特創作,是安格利亞傳奇的一部份。紮莫納公爵可視為《簡·愛》中羅切斯特的前身。

撰稿人: 卡羅爾·阿瑟頓(Carol Atherton)

卡羅爾·阿瑟頓,在林肯郡的伯恩語言學校工作,是員工發展中心和英語教師中心的負責人。此前她在很多機構工作過,包括NATE,大英圖書館,詩歌檔案中心,和英國政府,並在2009年時成為了英語協會的研究員。她主要專研文學理論和教學實踐理論,並寫了大量關於英語文學教學,課程改革,和探討規訓知識本質的文章。

相关文章