茱麗葉的口才

在《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)中,茱麗葉從最初那個需要監護的孩子,成長為一名深深墜入愛河的芳齡女子。彭妮·蓋伊(Penny Gay)分析這一轉變及其悲劇性的結果與茱麗葉詩才的成長之間的關聯。

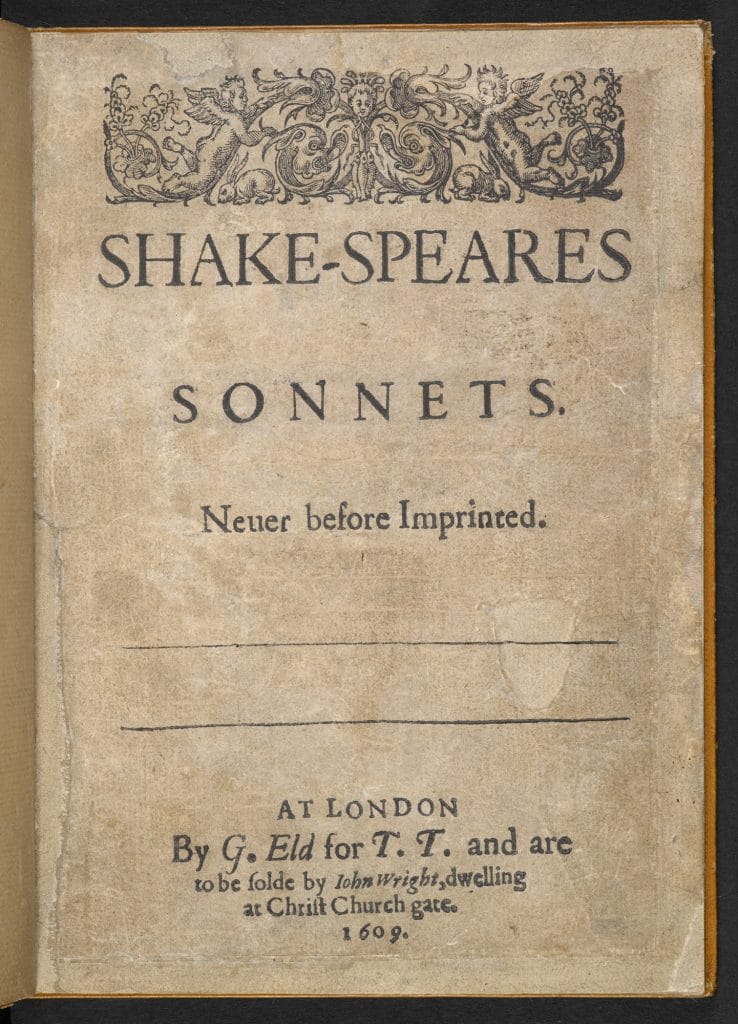

茱麗葉是莎士比亞戲劇中最年輕的女主角,還不滿十四歲,同時也是戲份排在第三的莎劇女性角色,論台詞數量,只排列於克莉奧佩特拉和羅瑟琳之後。一個才入妙齡的女孩,卻隨著劇情的發展做出改變人生的決定,並以無與倫比的詩文和口才向觀眾大聲宣佈。塑造這樣一個具有矛盾性的角色,莎士比亞究竟在想甚麼?

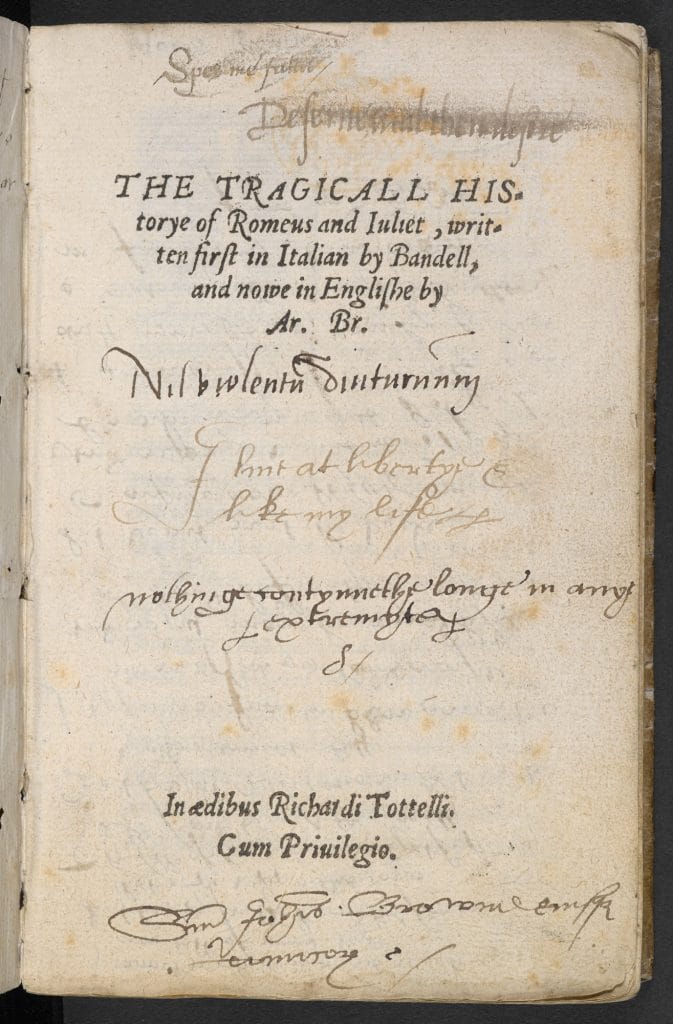

莎士比亞大量沿用劇本原始素材——亞瑟·布魯克(Arthur Brooke)的敘事詩《羅密烏斯與茱麗葉》(Romeus and Juliet,1562)中的情節和設定,但茱麗葉的年齡不在其列。布魯克的茱麗葉年近十六;莎士比亞的茱麗葉卻太年輕,父母對她人生的掌控是戲劇鋪陳的強大推動力。父親甚至威脅,如果不聽話就抽打她(第三幕第五景)。在莎劇中,她同樣有一個可以說體己話的奶媽,但母親、父親和追求者帕里斯強要她接受包辦婚姻。「我算了一下,在你這個年紀,我已經生下了你」[1] ,卡普萊夫人說(第一幕,第三景,71-72行)。第一次出場時,茱麗葉只有七行台詞,奶媽倒是喋喋不休,向觀眾反覆強調茱麗葉有多稚嫩。

激情賦予她力量

但到了下一次出場,茱麗葉卻在卡普萊的宴會上讓人刮目相看。當羅密歐讚歎她的美貌、恭謹有禮地接近她(「只怕我這凡夫俗子,用我這俗手……」)(第一幕,第五景,92行)[2],她毫不怯場羞澀,針尖對麥芒地以韻文和機鋒合應出一首珠圓玉潤的十四行詩。兩人以這種方式——共同地、平等地——宣佈對彼此的愛慕。茱麗葉展現出天生的詩才,讓以詩文自詡的羅密歐不再獨美於他的文字遊戲,有了棋逢敵手的快慰。正是這個一般人看來並沒有受過教育的茱麗葉,向他回應如此歡悅的詩行:

好信徒,別糟蹋你的手,叫自己受委屈,

是真心誠意,也原該這樣地致敬:

天仙的手兒本容許信徒來接觸,

掌心貼著掌心,是信徒們的親吻。(第一幕,第五景,96-99行)[3]

對最早的觀眾而言,莎劇中最著名的露臺場景(第二幕,第一景 [4] )一定是個大大的驚喜,是因為其非凡的戲劇衝擊力,也因為茱麗葉再次開口,而且口才更為沈厚。起初,她似乎只在自言自語,但我們(和羅密歐一起)的「偷聽」實際上探究了一個複雜的哲學命題:

不過是你的姓,才成了我的仇人,

你即使不姓蒙太古,你還是你。

…… 姓名又算得了甚麼呢?我們叫做玫瑰的,

不叫它玫瑰,聞著它,不也一樣地香?(第二幕,第一景,80-81行)[5]

在這段展現青春愛情的著名場景中,茱麗葉表現出更加深沉的情感現實主義。這一次,她的口才不再是為了陪襯羅密歐的庸俗詩節,當羅密歐「對著天上的那一輪明月」起誓,她說,

別發誓;是的,我是喜歡你,

可我不喜歡今晚就把盟誓訂下,

這來得太快了,太沒思量了,太突然了……(第二幕,第一景,158-60行)[6]

詩人茱麗葉

在靠後的場景中,當劇情不可避免地走向悲劇,茱麗葉的表達力變得更加強大。如果說第三幕第一景牟克休和蒂巴特的死是悲劇的轉折點,那麼茱麗葉在第三幕第二景中長達一百一十六行的台詞則是全劇的高光時刻,也更加震撼人心;此時的她既要準備迎接新婚之夜,還要面對新婚丈夫捲入命案的命運之嘲弄。 「快飛奔呀」(Gallop apace)是一段極具想像力魅力的非凡演說:這三十行台詞,從頭到尾充滿具體的喻象和歡喜的性衝動——年輕的處女天真不再。

是危險的私婚帶來的腎上腺激素,還是性滿足的體驗,或是發現自身才智和想像力後的激昂,在戲劇後半部份,把一個孩子急速催熟成女人?茱麗葉縱情於詩人的思維和表達方式,也許可看作是對男性身份的訴求。在第三幕第五景,她與母親就蒂巴特的死和倉促嫁給帕里斯的計劃展開激辯:

我眼前不想嫁甚麼人;

我起誓,要嫁人,我就要嫁給羅密歐! ——

你知道,我恨他;可就是不嫁給帕里斯! (第三幕,第五景,121-23行)[7]

然而,僅僅想和父親爭辯的念頭就已經越界,違背了當時依然絕對主宰社會的父權統治:「好哇,好哇,真能說會道呀!這是甚麼話……」[8]女兒居然有自己的想法,讓老卡普萊勃然大怒,對女兒的要求,他唯一的回應就是「別開口,不容你說話,不用你回答…… 我的手癢癢的」 [9],威脅要動手打她。(第三幕,第五景,149-164行)

父母毫不考慮她的想法,茱麗葉陷入窮境,只能委身於另一種以神父為化身的男性權威:教士和學究的男權。在吞藥之前,她連篇累牘地陳述這麼做的好處和壞處(主要是壞處)。詩化想像也大肆發揮,助她想像出在屍窖裏醒來的恐怖,或是直接被毒死的可能。但她的勇氣從未動搖,最終,在這段有力的獨白結束時,她呼喊出那句具有男性姿態和語調的台詞「羅密歐!我來啦!我要喝,我要喝下去,喝下了來找你!」(第四幕,第三景,57行)

舞台上的茱麗葉

「這一場苦戲得由我獨個來支撐」 [10],這是茱麗葉最後一幕的開場白。在這裏,莎翁用他最愛的比喻之一「世界是一個舞台」提醒觀眾,他們正在劇場裏看一齣戲,眼前的一切都不真實。此時此刻,第一批觀眾也許在潛意識裏意識到一個矛盾:在舞台上忤逆父母、慷慨陳詞的女孩,只能由十多歲的男孩飾演。 (十一至廿一歲的「男孩演員」,只要未變聲,姿態足夠女性化,都可飾演茱麗葉。)也許,正是這種亦真亦幻給了莎翁靈感和勇氣,讓他創作出這位舌燦蓮花的女孩:因為強大的宗教壓力、英國律法對女性的歧視,他不能在舞台上呈現十六世紀的真實世界,但他可以營造一個平行世界,讓年輕女子口若懸河地自由表達——哪怕這無法給她帶來歡喜的結局。

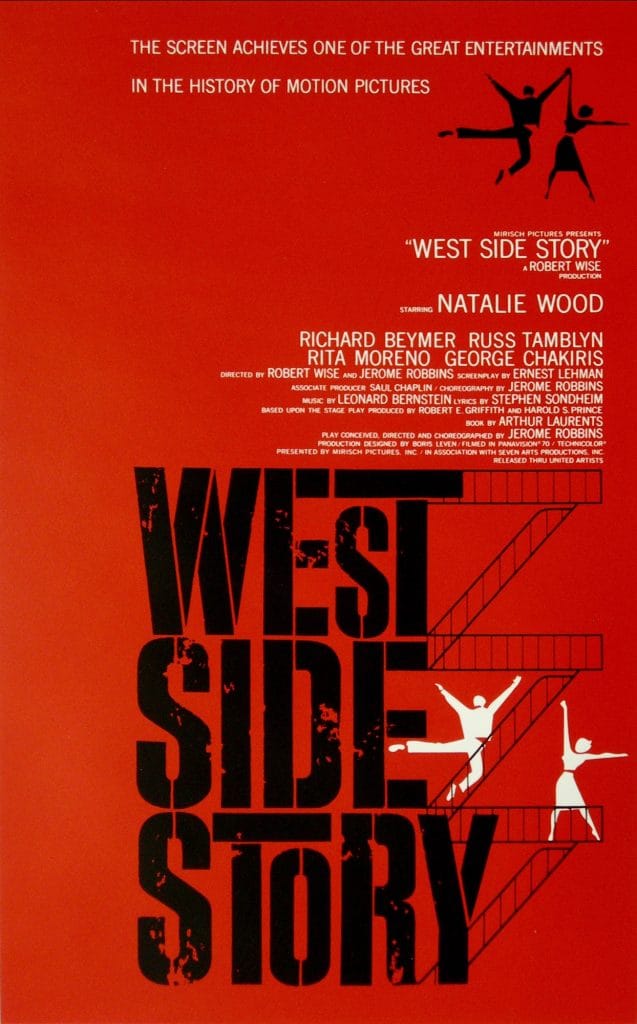

《羅密歐與茱麗葉》已成為一部世人皆知的強大神話,不僅在舞台上,也在各種改編形式中——歌劇、芭蕾、音樂劇(《夢斷城西》)、電影;一再講述著那個被詛咒的愛情故事。但深入莎士比亞的文字,我們也許會覺得,這部戲劇更有趣的一面,在於表現年輕知識女性無法在文化領域找到立足之地的狀況——儘管她知道自己想要甚麼、也勇於表達,還證明了其詩歌才華不亞於任何莎士比亞劇中最有激情的男主角。

脚注

撰稿人: 彭妮·蓋伊(Penny Gay)

彭妮·蓋伊是悉尼大學英語和戲劇榮譽教授,澳洲人文學院院士。她著有大量莎士比亞相關出版物,尤其是喜劇方面。其著作《皆她歡喜:莎士比亞劇中的倔強女性》(As She Likes It: Shakespeare’s Unruly Women)出版於1994年,《劍橋莎士比亞喜劇導讀》(The Cambridge Introduction to Shakespeare’s Comedies)出版於2008年。她還為《劍橋新版莎士比亞第十二夜》(New Cambridge Shakespeare Twelfth Night)撰寫新序。目前,她的研究著眼於莎士比亞和其他英國戲劇的歷史和現代表演史,並特別關注其中的女性角色。