十九世紀的少年犯罪

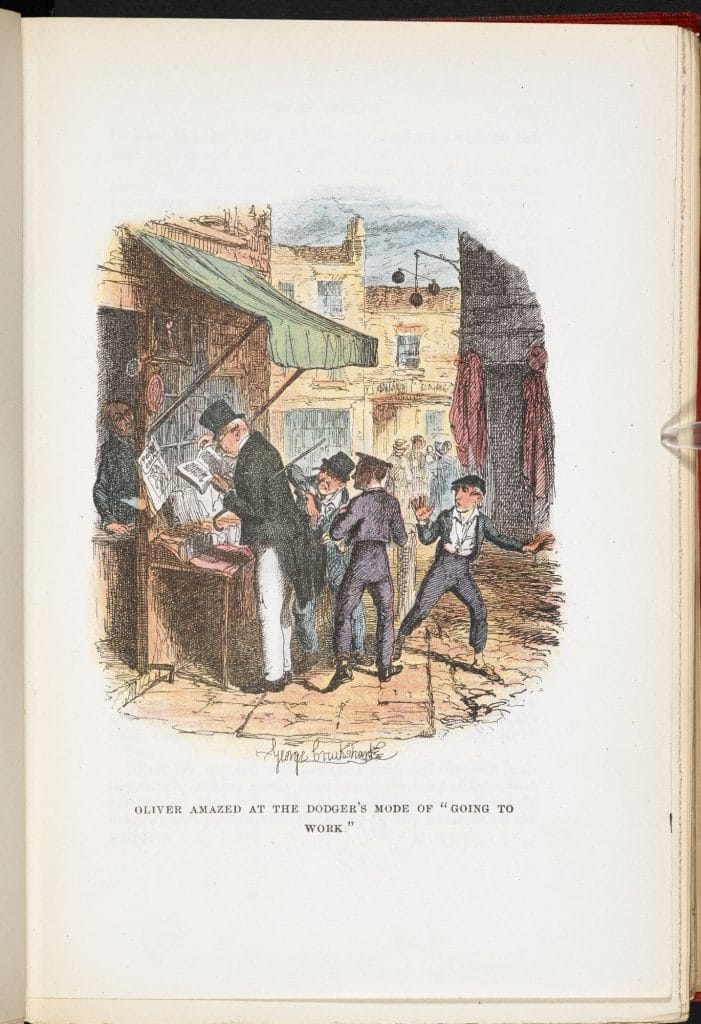

諸如《孤雛淚》(Oliver Twist)這樣的小說讓我們熟悉了維多利亞時代的少年小偷慣犯,但真實存在於十九世紀的少年犯罪究竟有多嚴重?馬修·懷特(Matthew White)博士利用維多利亞時代的記述和短暫流行的讀物,揭示了關於《孤雛淚》的一些基本事實。

《孤雛淚》的成功,很大程度上要歸因於書中犀利的諷刺與敏銳的社會觀察。濟貧院裏的苦難,貧困對道德帶來的腐蝕效應,維多利亞時代貧民窟的墮落生活,所有這些都在狄更斯的密切注意之中。不過,小說最突出的主題是犯罪行為,最生動地體現在費金(Fagin)手下那一幫手指靈活的孩子所從事的偷竊活動。但是,狄更斯對維多利亞時期少年犯罪行為的描述在多大程度上是寫實的?

民眾的恐慌

從十八世紀起,少年犯罪一直是一個人們擔憂的問題,不過到了十九世紀以後,正式的學徒制度開始式微,工業化對家庭生活也產生了破壞性的後果,這在很大程度上導致公眾對倫敦以及其它地方少年犯罪團伙的活動感到恐懼。

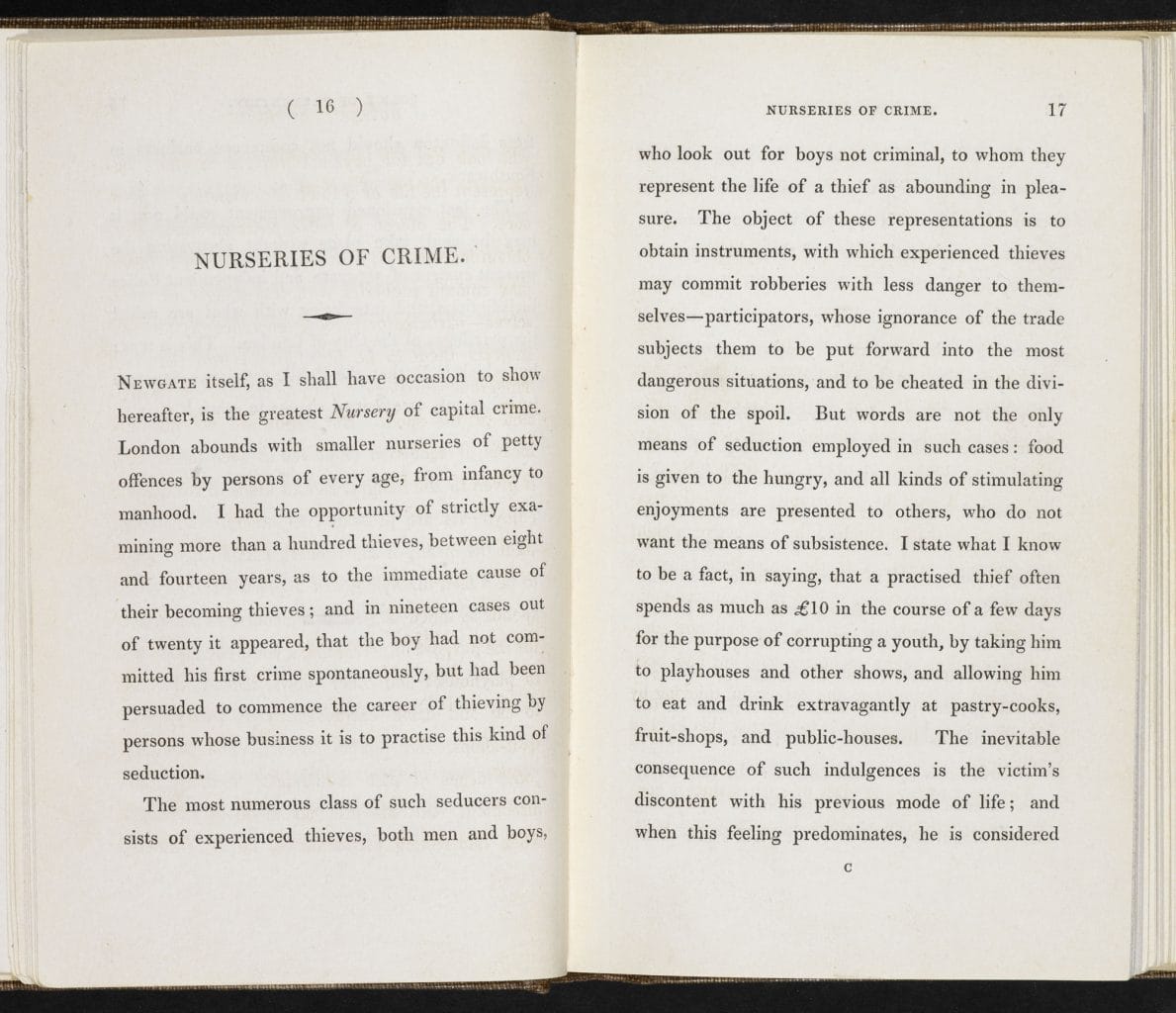

十九世紀,犯罪與暴力的驚悚故事大量充斥於通俗報刊;新聞報紙、小字報、宣傳手冊都可以見到少年犯罪的細節。所謂「少年頭目」(lads-men)的活動隔三差五出現在報導中。這些人其實是罪犯團伙的首領,據說他們專門訓練小男孩偷盜東西,隨後將從小孩手中收來的贓物賣給別人。例如,托馬斯·杜金(Thomas Duggin)就是一位臭名昭著的「小偷訓練師」,1817年,他曾在倫敦聲名狼藉的聖吉爾斯(St Giles)貧民窟活動過;查爾斯·金(Charles King)曾掌管過一個由職業扒手組成的黑幫團體,直到1855年的時候,《泰晤士報》還報導過此人的犯罪活動。在金的團伙中,有一個名叫約翰·里弗斯(John Reeves)的13歲男孩,他僅在一週之內就能偷到價值超過一百鎊的財物。 [1] 伊薩克·「伊克伊」·索羅門(Isaac ‘Ikey’ Solomon)是十九世紀十年代和二十年代一位收藏贓物的人,很有名氣,他被警察逮捕過幾次,但有一次他從羈押中逃了出來。索羅門因為訓練年幼的竊賊而逐漸為人所知,由於他與費金擁有相似的猶太血統,人們有一段時間甚至認為(這個觀點不正確)他激發了狄更斯創作這一個人物的靈感。

十九世紀上半葉,「賊窟」(flash-houses)也經常引起警察的注意。「賊窟」就是小酒館或出租房,偷來的財物常在那裏「轉手」(fenced),警察和治安官認為那裏是「犯罪的溫床」。[2] 在1817年有一則報導將「賊窟」形容為藏有由少年組成的「不尋常群體或團伙」的地方;後來,也就是1837年,一位警察在作證時回憶,倫敦一棟出租屋裏共住了「二十個男孩,十個女孩,都在16歲以下」,他們的「領隊」(captain)鼓勵他們當中大多數人去做扒手。[3]

少年犯罪:事實還是虛構?

在十九世紀上半葉的法庭和報紙文章都能提供證據,說明少年犯罪確實是個真實存在的問題。扒竊尤其讓人頭痛,絲帕就屬於常被竊取的財物,因為絲帕被轉售時仍能保持有較高的價值,很容易賣得出去。比如,倫敦的菲爾德巷(《孤雛淚》中費金的賊窩所在之地)就是當時幾位收取贓物、臭名昭著的竊賊的老巢;據說那裏每週有五千條手帕被買賣。通常這些貨品都掛在商店外頭的桿子上,賣給過路的人,很多人甚至到那裏去買回自己被偷的物品。

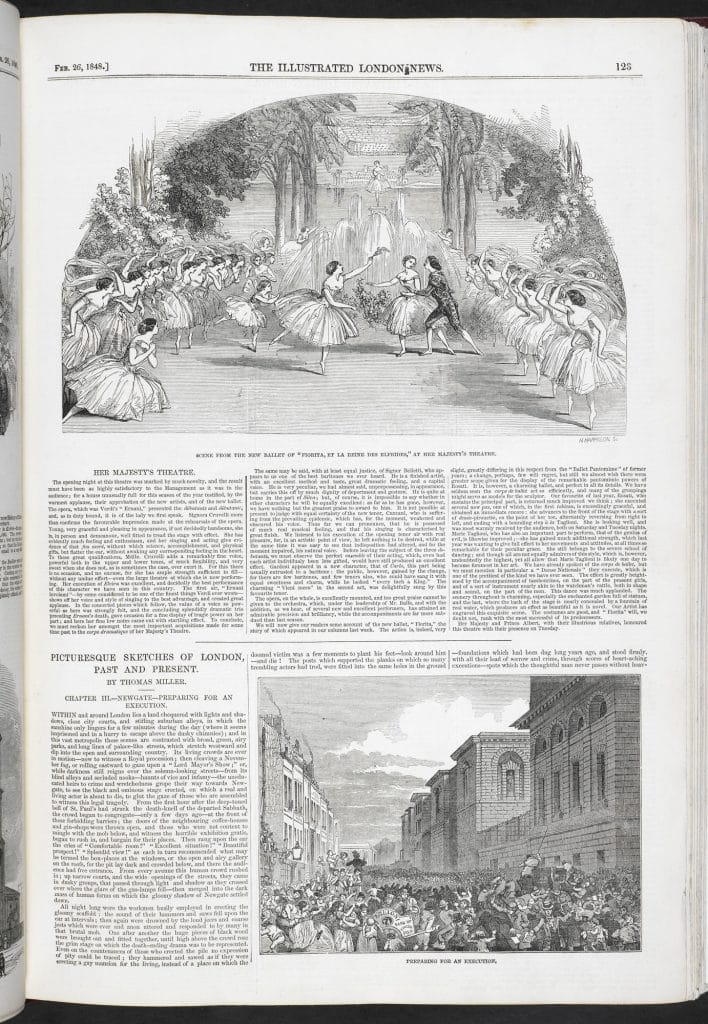

像市集、露天市場和公開處決這樣擁擠的場所,對年少的竊賊而言,是個獲利尤其豐厚的地方。例如,1824年,一個15歲大的男孩約瑟夫·米(Joseph Mee)被指控在老貝利法院的一場公開處決中扒竊他人財物,治安推事將這個犯事者形容為「鐵石心腸、麻木不仁」 。[4] 1835年,在格林威治集市上,13歲的羅伯特·斯賓塞(Robert Spencer)正在從人群中一位紳士的口袋抽取手帕的時候,被警察當場抓住;後來,也就是1840年,另一位巡警在法庭上陳述他親眼見到11歲的馬丁·格凡(Martin Gavan),還有一位男童,如何在圍觀交通事故的人群中將手「伸向幾個人的口袋」 ,並最終偷到一位紳士的手絹。 [5]

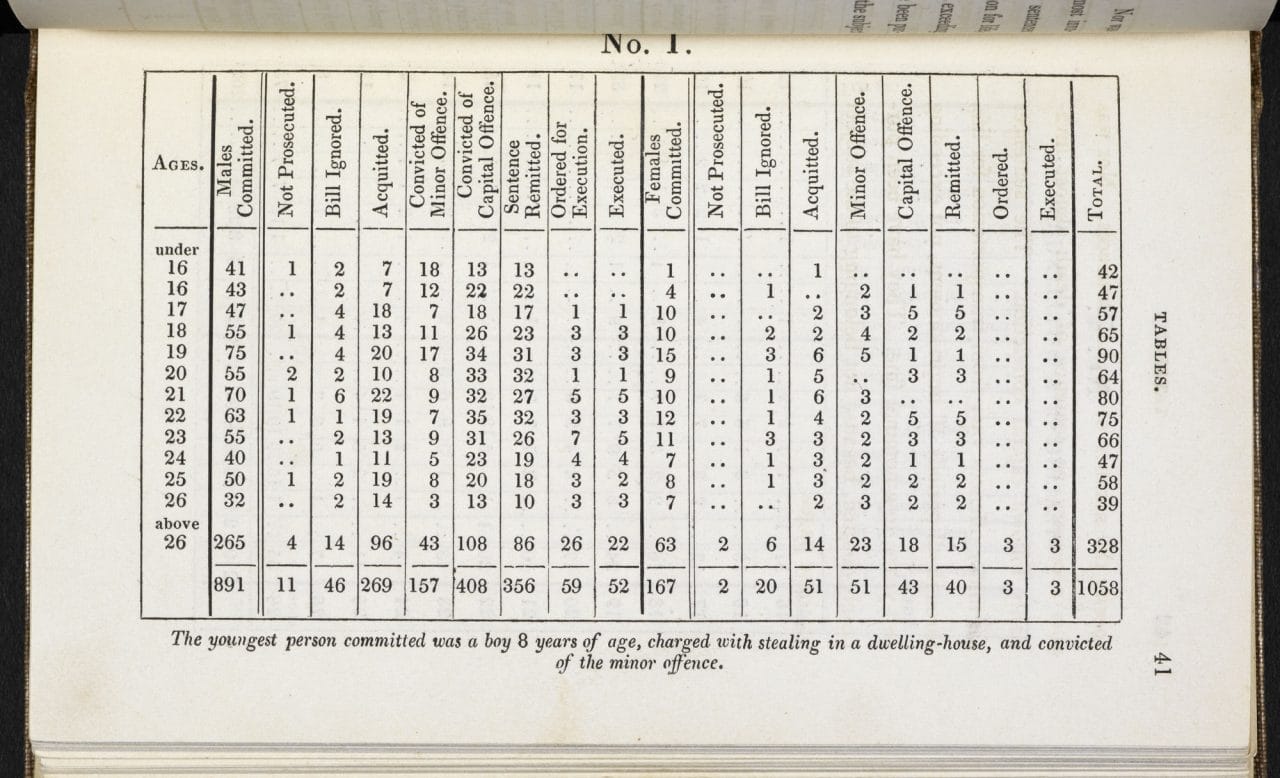

在十九世紀頭二十五年,米德爾塞克斯郡所記錄的個人財物遭竊案件中,有四分之三是由25歲之下的人犯下的,而其中絕大多數都是青少年或者兒童。[6] 從1830年到1860年,因扒竊而被送到老貝利法庭審訊的所有被告人中,有一半以上不到20歲。[7]

活躍於十九世紀的社會調查家的諸多發現進一步佐證了這條證據。例如,記者亨利·梅休(Henry Mayhew)就廣泛地討論過貧窮對少年所產生的腐化影響。在《倫敦勞工和倫敦窮人》(London Labour and the London Poor)中,梅休描繪了英國首都「租金低廉的房屋」內的生活;在那裏,他發現有幾個男孩子每天都要出去小偷小摸,其中一個講述了自己10歲時每隔一陣子都會喝得酩酊大醉。梅休還描述了「街頭流浪兒」(Mudlarks)所從事的活動;這是一個有男有女,年齡從8歲到15歲不等的群體,他們從停泊在泰晤士河上的駁船中偷盜貨物。

不過,十九世紀少年犯罪真正有多嚴重,歷史學家們一直爭論不休。1847年以後,少年被起訴的方式發生了諸多改變,數據收集的方法變得更複雜,道德改革家過於強調少年犯罪的嚴重性,諸此種種導致人們想當然地誇大了「未成年人犯罪」的增長。

起訴與懲罰

十九世紀少年犯所受到的對待,在現代人眼中,顯得尤為野蠻。十九世紀以後,7歲到14歲之間的孩子被認為是不能形成罪犯意圖的,但是在孩子的罪行被毫無疑問證實的時候,他們是要被判定有罪的。因此,在理論上,被宣判犯了重罪的少年必須嚴格依法處置,也就是說,要被囚禁,流放或執以死刑。

實際上,法院判處少年死刑後,幾乎總會本著寬大的原則,將死刑改為程度較輕的判決。 1801年到1836年間在老貝利法院被判處死刑的103個14歲或14歲以下的孩子中,沒有一個人被真正執以死刑。其中一個典型例子是1821年,兩個13歲和一個12歲的孩子被判犯有入屋盜竊罪,他們「年紀尚幼故進行寬厚的對待」,這個短語經常出現在法庭的卷宗裏。[8]英格蘭最後一個被處死的少年犯大概是1831年在肯特郡梅德斯通鎮被處決的約翰·「安尼伯德」·貝爾(John “Any Bird” Bell);貝爾當時14歲,在搶劫遭遇抵抗時,殘忍地殺害了一個12歲的小男孩。到這個時候,該判決已經被當時的人認為是不尋常的。[9]

事實上,16歲以下的女孩和男孩被判死刑以後,往往又都改判為流放。到十九世紀三十年代為止,每年大約有五千名的犯人,其中有一些年僅10歲,被船運到澳大利亞的流放區,服役七年或十四年(部份為終生服役)。一旦安全抵達,這些罪犯便被派去參加公共工程的建設(比如建造港口或監獄),或者被迫作為私人僱主的傭工,承擔體力勞動;人們希望,所有這些懲罰都會有助於改造這些犯人。由於擔心流放對潛在罪犯的震懾效果不夠理想,1857年,這一刑罰最終被取消。

還有其它可選的懲戒方法常被用來處理少年犯。例如,鞭打或笞責就是頻繁使用的手段,一直持續到十九世紀末。一旦法庭作出了有罪的判決,鞭刑往往會立即執行,或者在監獄中執行,作為監禁判決的一部份。 十九世紀六十年代,在弓街(Bow Street)地方法庭鞭打犯事少年的做法被取消,因為(根據一位前地方法官所述)「孩子的慘叫聲」讓附近的居民「內心惱怒,難以平復」。[10] 少年也會在監獄裏服刑一段很長的時間,通常是與冷酷無情的成年犯關押在一起。

脚注

- 約等於現在的八千鎊。

- Heather Shore, Artful Dodgers. Youth and Crime in Early Nineteenth-Century London (London: Royal Historical Society, 1999), p. 24. (This is Heather Shore’s paraphrase though the term was being used commonly by the mid nineteenth century).

- First Report from the Committee on the State of the Police of the Metropolis (London, 1817), p. 429; The Times, 28 June 1837.

- The Times, 1 December 1824.

- Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, version 7.1, 15 February 2014) May 1835, trial of Robert Spencer (t18350511-1325) [accessed 1 April 2014]; Old Bailey Proceedings Online, March 1840, trial of Martin Gavan (t18400303-902) [accessed 1 April 2014]

- Heather Shore, Artful Dodgers. Youth and Crime in Early Nineteenth-Century London (London: Royal Historical Society, 1999), p. 59.

- Old Bailey Proceedings Online, Tabulating defendant age where offence category is pocketpicking, defendant age is at least 1 and defendant age is at most 80, between January 1830 and 1860. Counting by defendant [accessed 1 April 2014]

- Old Bailey Proceedings Online, April 1821, trial of James Jordan, William Donald, Thomas Steers (t18210411-20) [accessed 1 April 2014]

- Old Bailey Proceedings Online, April 1821, trial of James Jordan, William Donald, Thomas Steers (t18210411-20) [accessed 1 April 2014]

- The National Archives, HO 45/7550. Also quoted in L. Radzinowicz and R. Hood, A History of English Criminal Law and its Administration from 1750. Volume 5: The Emergence of Penal Policy (London: Stevens, 1986), p. 715.

撰稿人: 馬修·懷特(Matthew White)

教授馬修·懷特是赫特福德郡大學歷史系的研究員,專研十八至十九世紀倫敦的社會歷史。馬修的專業研究興趣包括犯罪、懲罰和警局製度的歷史,以及城市化的社會影響。他最近發表的作品主要關註十八世紀至十九世紀公共司法形式的變遷,尤其關注群眾被處決及其他司法的懲戒方式。