帶有道德和教誨寓意的兒童文學

M.O.格倫比(M.O. Grenby)教授考察十八、十九世紀的兒童文學如何試圖將社會倫理教化與娛樂相結而成來教育年輕讀者。

童書的作者總認為教化讀者是他們的部份職責所在,無論是關於現實、宗教、道德、社會準則、思維方式,還是其它信念或觀念體系,都屬此列。從很早的時候起,作家和出版商就意識到教化如果能跟樂趣相隨,效果會更好;這種糖衣作為包裝的方式——「寓教於樂」——大約從十八世紀中期開始,就被兒童文學創作所尊崇。

十八世紀四五十年代的兒童作家已開始創作旨在教導行為規範與倫理教誨的短篇小說:這就是到了十八世紀末逐漸被人熟知的「道德故事」。其中最早的一個作品是《聖誕禮盒》(The Christmass-Box),由M.庫伯(M. Cooper)和M.博爾曼(M. Boreman)於1746年出版,作者是「瑪麗·亨布萊德」(Mary Homebred),這是小說作家瑪麗·科利爾(Mary Collyer)的筆名。它由若干三四頁長的小故事組成,每個故事的寓意都很容易概述。例如,在《波莉·弗蘭德利小姐的故事》(The History of Miss Polly Friendly)中,波莉無意打碎了一套瓷器,把碎片藏在了煤窖裏,當得知瓷器的破損被怪罪到一位僕人頭上時,她承認了自己的錯誤,美德隨之變成了一種習慣,長大後,她嫁給了一位高級市政官,最終成為市長夫人。「這類故事……對我的孩子產生過影響」,作者在序言中寫道:「這正是我要將這些故事公開發表的重要原因。」作者其實在說這本書的出版源自她作為母親的責任,這是個很典型的女性聲明。男人同樣也寫「道德故事」,肯定也能從中賺到錢。但這是個與女性有關聯的文學體裁,這或許在一定程度上解釋了在當時為何這種體裁的文學地位不高。

從你自身的錯誤中學習

道德故事後來把篇幅加長,通常也變得更複雜。莎拉·菲爾丁(Sarah Fielding)的《家庭女教師》(The Governess,寫於1749年)屬於早期的校園故事,不過結構與喬叟的《坎特伯里故事集》(Canterbury Tales)十分相似,所有女學生都要先介紹一下自己的生平,再講述一個道德故事,意在教育自己所屬的整個班級。

《湯米·特可信賴先生歷險記以及關於他將畢蒂·約翰遜小姐從意欲謀害她的盜賊手裏解救下來的故事》(An Adventure of Master Tommy Trusty and his Delivering Miss Biddy Johnson, from the Thieves who were going to murder her)是一部微型小說,記載於《小人國雜誌》(The Lilliputian Magazine,寫於1751-1752年間),它告誡小孩子不要像畢蒂那樣幼稚虛榮,畢蒂被綁架,正正是因為她堅持要穿著華服,戴著珠寶在小鎮上走一圈。《兩隻漂亮小鞋》(The History of Little Goody Two-Shoes,寫於1765年)同樣也是由約翰·紐伯利的公司出版,可以算是第一部長篇兒童小說;該書講述的是瑪傑莉如何自幼失去父母,如何完成對自我和他人的教育,如何管理一所學校,如何挫敗一起盜竊案,如何揭露裝神弄鬼,並最終嫁給當地的一位地主。

到了十八世紀末,在瑪麗亞·埃奇沃斯(Maria Edgeworth)這樣的高明作家筆下,在沒有能清楚指明道德出路的情境中,道德故事依然可以向讀者展示人物複雜的內心活動。一個有名的例子就是埃奇沃斯的《紫瓶子》(The Purple Jar),最早發表在《父母的助手》(The Parent’s Assistant,寫於1796年)中。該作品描寫缺乏決斷力給羅莎曼造成的苦惱:羅莎曼想要作出正確的選擇,但是母親不願給她建議,小姑娘於是就自作主張買了一隻花里胡哨的瓶子,而沒有選擇購買一雙很快就能用得上的新鞋。羅莎曼後來發現買來的花瓶裝滿了氣味惡臭的紫色液體,紫水倒掉以後,出現在她眼前的只是一隻顏色暗淡的玻璃瓶。這個道德故事之所以如此成功,就在於它精心設計的敘事方式;這可以讓故事人物與讀者並進而讓讀者學到教訓,給他們啟發的是自身的錯誤,而不是作者的直接勸誡。

呈現中產階級價值觀

事實上,大多數道德故事都設置在眾所熟悉的情境中——中產階級家庭、精心照料的花園、較為富有的鄉村與城市——這可以在最大程度上增強讀者對人物及其遭遇的危險和窘境的認同。這類故事傳達的價值觀通常也是眾人熟悉的:與商業相關的美德,像辛勤工作、節儉和誠實;與道義相關的美德,像對他人的關心;與社交相關的美德,像禮貌、仁慈和對父母的順從;還有理性的精神,如鄙棄對黑暗或鬼魂的恐懼,拒絕多愁善感或情感氾濫。十九世紀初福音派的復興導致宗教故事的數量增多,很多這樣的故事都是由「基督教知識推廣協會」或「聖教書會」出版和推廣。其中最有名的大概是瑪麗·瑪莎·謝伍德(Mary Martha Sherwood)的《菲爾查爾德家事記》(The History of the Fairchild Family,1818-1847年)。儘管《菲爾查爾德家事記》有明顯的宗教特點,但它注重呈現使讀者感到親切的家庭環境,認真研究父母與孩子之間的關係,突出核心人物的性格以及他們所處的小困境,因此能給讀者帶去樂趣,甚至慰藉。

浪漫主義的反擊

十九世紀早期的浪漫主義作家看到整個社會正越來越朝著功利主義的方向發展,他們發現將道德故事作為自己控訴的對象十分合適。他們聲稱這種文學壓制了想像力和真正的道德感。例如,1808年,塞繆爾·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)就在演說裏抨擊過這樣的「道德故事」:「一個很乖的小男孩走進來對媽媽說,媽媽,我剛才遇到一個可憐的乞丐,你昨天給我的六便士我都給了他。我做的對嗎?」柯勒律治認為這樣的故事「不是教我們好好做人,而是教我們——如果這個詞可以冒昧使用的話——乖乖做人。」1823年,華特·司各特爵士(Sir Walter Scott)在書信中也認為孩子在閱讀道德故事時,「心智就像被戴上了足枷」;司各特反對「總是讓故事的道德寓意體現在好行為都會帶來成功」這樣的觀點。「讀小紅帽的故事所掉的眼淚,我一滴都不會灑給吉米·古德柴爾德的」;他接著說道,「哪怕給我一百個這樣的故事,哪怕從中獲得再多的好處。」

不過,事實上,這些批評家過於誇大這種對立關係,道德說教故事與童話故事或幻想文學之間的界限其實是十分模糊的。寫道德故事的作家同樣也會採用精靈角色等幻想要素,尤其喜歡讓動物開口說話,就比如多蘿西·基爾納(Dorothy Kilner)的《小耗子的生平和遊記》(The Life and Perambulations of a Mouse,寫於1783年)和薩拉·特里默(Sarah Trimmer)關於知更鳥一家的《寓言故事》(Fabulous Histories,寫於1786年)。浪漫主義詩人聲稱自己偏愛那些更傳統的故事,兒童固然也喜歡這類作品,但有足夠的證據表明,兒童同樣喜歡道德故事,程度絲毫不差。很多時候道德故事也會非常激進,不管就其政治意義而言,還是就其風格或內容而言。譬如,這類故事率先嘗試對男孩和女孩進行科普教育;很多道德故事也譴責奴隸貿易。《幸福的一家》,又名《冬夜的消遣》(The Happy Family, or, Winter Evenings’ Employment,1801)正是其中的典型;在此故事中,哥哥向他6歲大的妹妹解釋何為奴隸制,並主張要抵制糖的進口,因為那正是奴隸貿易長盛不衰的原因。「如果那些歲數比我們大的基督徒下定決心打破枷鎖,解放並支持這些飽受折磨的可憐同胞,這些承受如此痛苦負擔的人」;他對妹妹說,「他們會感受到一種他們從未有過的更加奇妙的情感。」

兒童說教文學的持久存在

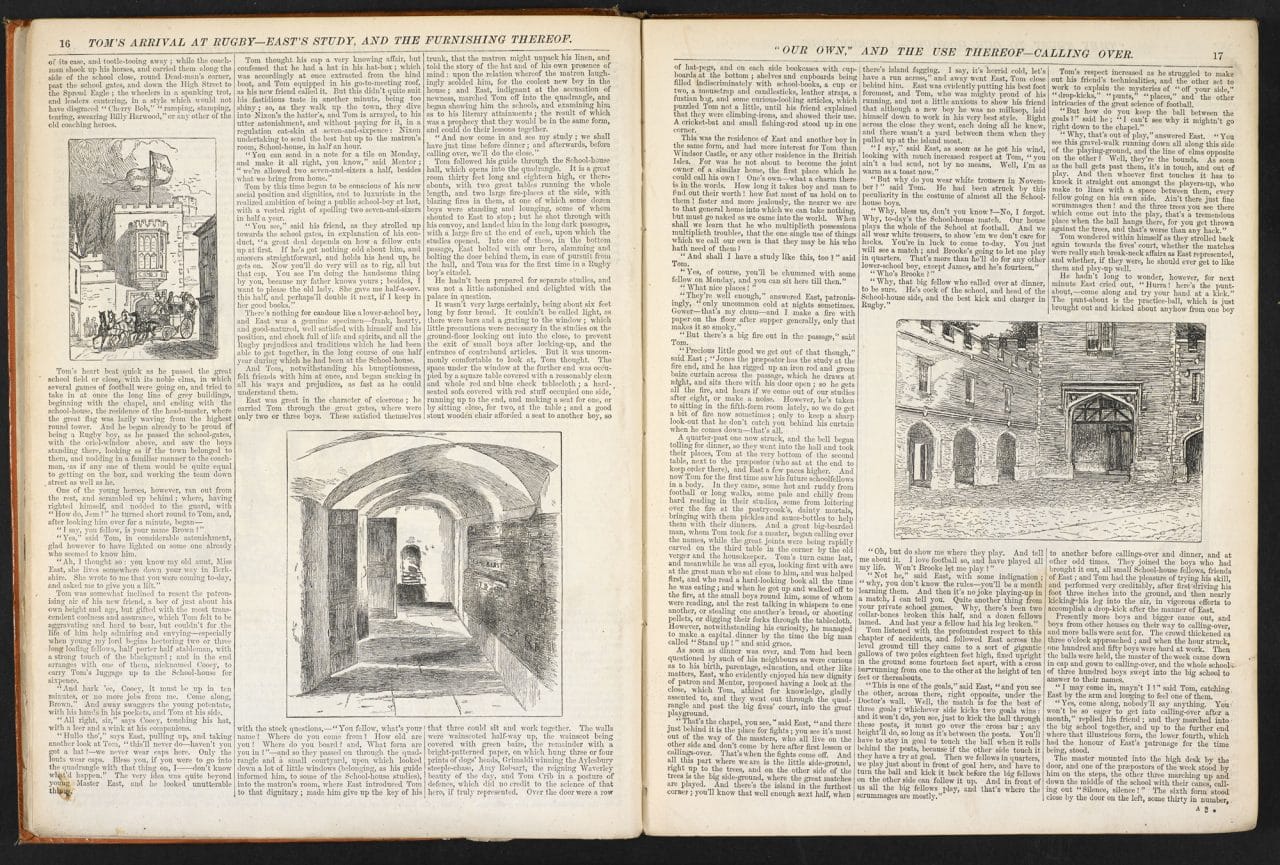

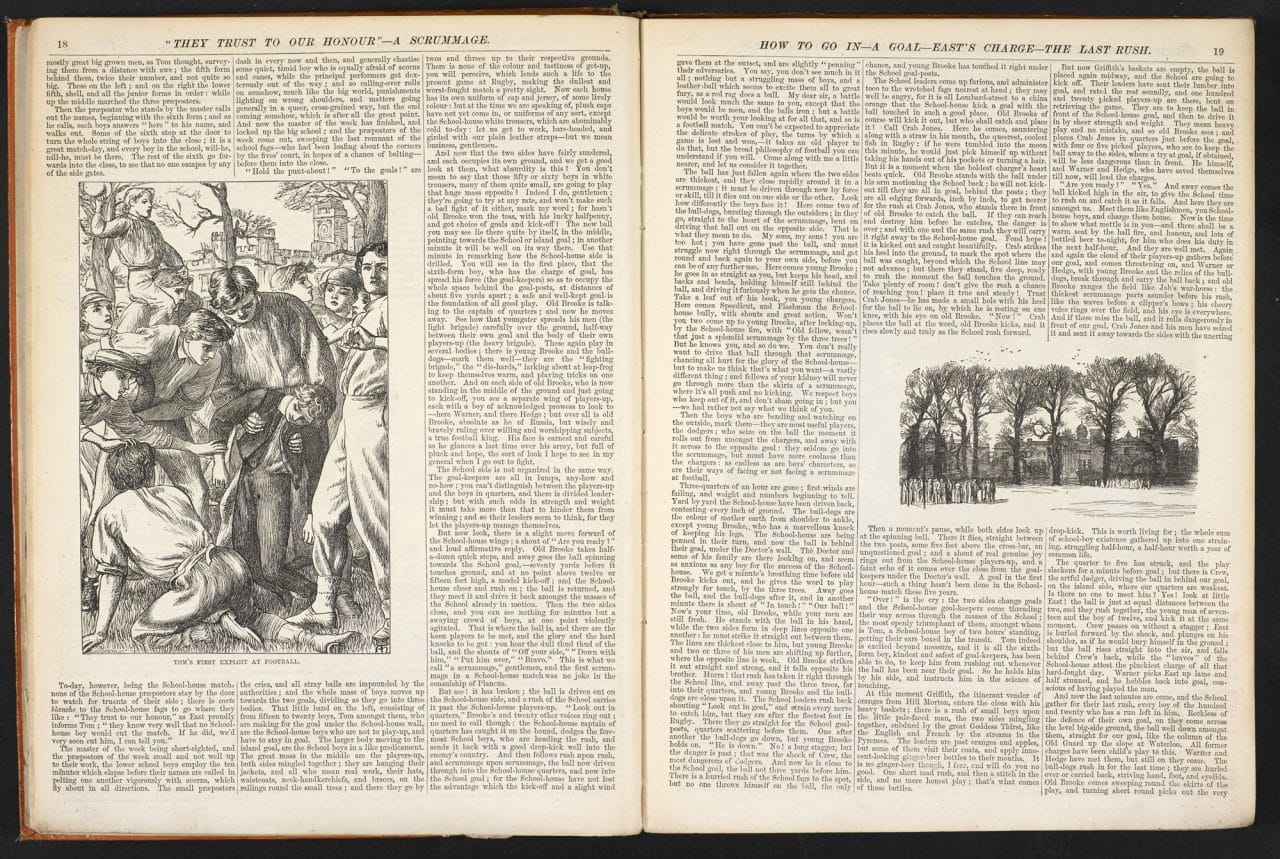

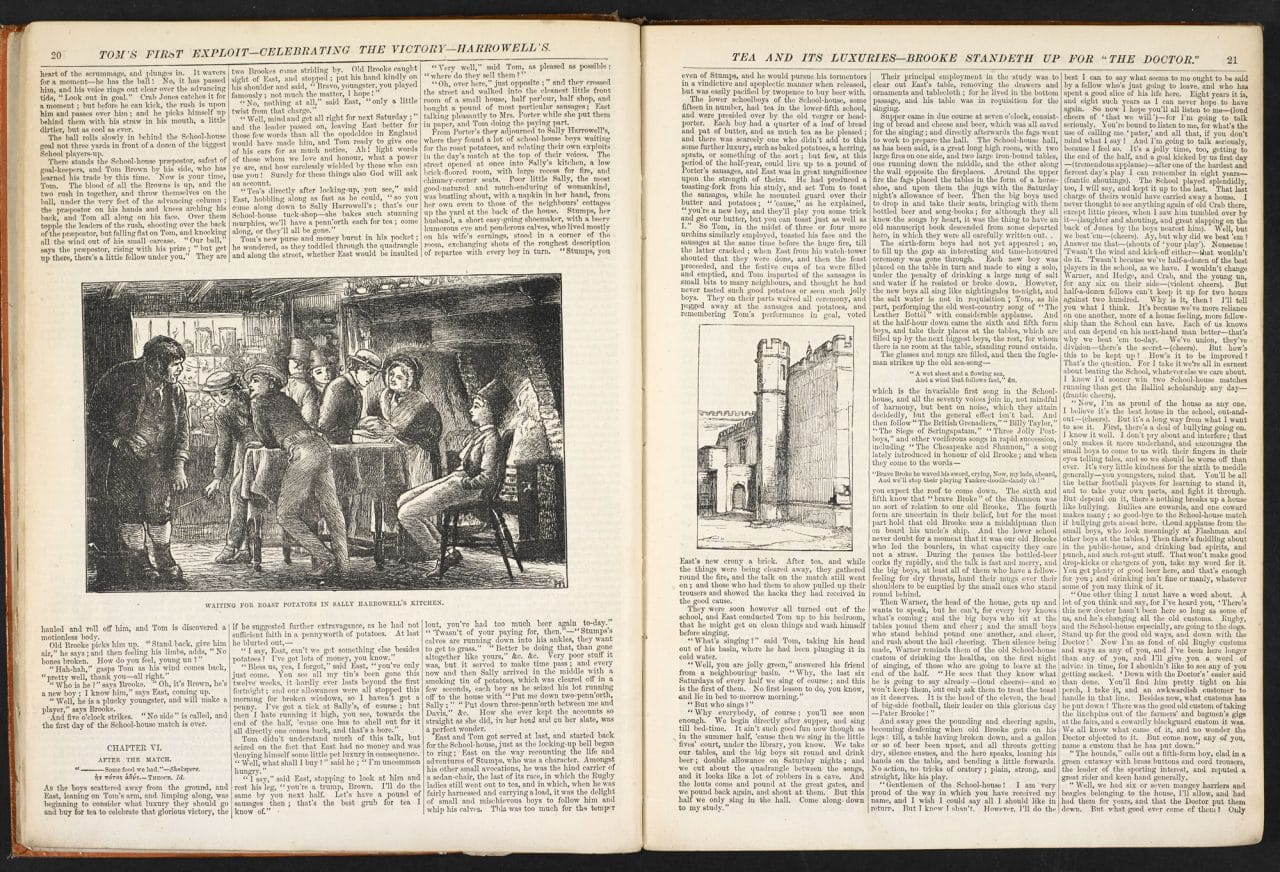

儘管遭到詩人的鄙棄,道德故事並沒有在十九世紀銷聲匿跡。它與童話故事傳統的復興、幻想文學的新風尚同時並存。例如,湯瑪斯·休斯(Thomas Hughes)的《湯姆·布朗求學記》(Tom Brown’s Schooldays,寫於1857年)與菲爾丁在一個世紀前創作的《家庭女教師》並沒有多大的不同,都是將背景設在校園,教導某種道德規範。尤因太太(Mrs. Ewing)的《粗漢紀事》(Jackanapes,寫於1879年)是一個將大英帝國某一戰場設為背景的道德故事。可以說,道德故事已經進入了主流社會。夏洛特·揚(Charlotte Yonge)的《瑞德克里菲的繼承者》(The Heir of Redclyffe,寫於1853年)雖不是作為童書來寫的,卻被少年兒童廣泛閱讀;這本書採用經典道德故事的風格,以感人的敘事來宣揚忍耐、虔誠、正直這些美德,深得眾多讀者的認同。到了二十世紀初,這種道德文學仍然會被模仿,例如E.涅斯比特(Nesbit)的《向善者》(The Wouldbegoods,寫於1901年)就是一部嘲諷之作。不過,假若道德故事不是很多兒童生活的普遍特色,這種嘲諷之作恐怕也無人問津了。雖然幻想文學後來大為興盛,教誨仍然是二十世紀兒童文學的重要組成部份,其情形與它兩百年前剛出現時別無兩樣。

撰稿人: M·O·格倫比(M O Grenby)

M·O·格倫比是紐卡斯爾大學英語學院十八世紀研究課題的教授。他主要研究十八世紀的文學,特別是兒童書的早期歷史。他出版的作品包括《反雅各賓派小說》(The Anti-Jacobin Novel)、《愛丁堡批評指南:兒童文學和兒童讀者 1700-1840》(The Edinburgh Critical Guide to Children’s Literature and The Child Reader 1700-1840 ),他還合編了《英國流行兒童文學》(Popular Children’s Literature in Britain)和《劍橋兒童文學指南》(The Cambridge Companion to Children’s Literature)。