第三十五講:十八世紀英國文學

本文從十八世紀詩人談到小說家,以亞歷山大·蒲柏(Alexander Pope)開首,同時囊括了喬納森·斯威夫特(Jonathan Swift)、 丹尼爾·笛福(Daniel Defoe)及休謨(David Hume)等這時期的著名作家及哲學家,一覽十八世紀經典。

一九九一年元月四日

不回顧則已,一回顧,已經講了三年了。既然三年講下來,講的在講,聽的在聽,那味道就有點來了,鄉下人的講法,是「饅頭咬到豆沙邊」。

每一種文化,當它過去後,看回去,是有一個人作為前導、代表、象徵。事前是無法預知的,事中,也是半知半覺,直到最後,它死了,同代人也不存在了,這時,歷史開始說話:誰是前導,誰是代表,誰是象徵。

由此看來,歷史從不大聲疾呼,歷史只說悄悄話。有人問我:誰是最溫柔的?我說:是歷史。他從不哇啦哇啦,總是說悄悄話,但誰都要聽他。

近例:「五四」過去了。誰是代表?思考題。

英國十八世紀文學,有它的前導和代表:亞歷山大‧蒲柏(Alexander Pope,1688—1744)。

父為殷商,童年在人生的美景中長大。個矮,才高,16歲發表《批評論》,成一名詩《奪發記》(The Rape of the Lock),同時翻譯了荷馬的《伊利亞特》。脾氣暴躁易怒,易樹敵,成一大型諷刺詩,攻擊他的敵人。他是攻擊性的,鋒利的。

諷刺在藝術中的位置是甚麼?我認為:直接的、有具體對象的諷刺,是不藝術的。但丁、歌德,有過很多諷刺詩(歌德曾和席勒天天寫諷刺詩),被遺忘了。但《神曲》、《浮士德》流傳,偉大。

魯迅的大量諷刺文,對象太具體,今日沒有人看了。

大的叛逆,要找大的主題。攻擊上帝的,是尼釆。攻擊宇宙的,是老子。他們從來不肯指具體的人、事。

原則:攻大的,不攻小的;攻抽象的,不攻具體的。

我也氣過、攻擊過很多人事,但終於放進抽屜,不發表,不抬舉他們——要找大的對象。

漫畫,雜文,留不下來。音樂不能諷刺任何東西,沒有「他媽的進行曲」。彈一曲琴,能把你的仇敵氣死嗎?音樂是純粹的,這是它的弱,也是它的崇高。

杜甫寫過諷刺詩,但知道此事不可多為,只寫了幾首就算了,不肯多寫。「爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流」,諷刺詩也(這六首諷刺性的七絕,題目就叫《戲為六絕句》),多好,打在關鍵上,樹立大的意思。

蒲柏以《奪發記》成為當時的文壇領袖。小史詩,分五章,想象豐富,才調優美,在英史上,被評為僅次於莎士比亞。最後的作品《人論》(Essay on Man),也是詩,是哲理詩。《奪發記》是敘事的、抒情的,《人論》是哲理的,公推為英國史上最高貴的哲理詩。後生病,不能寫作了,得年56歲。在世時攻擊他的人不少,諷刺他的文字連續不斷,都湮滅了,蒲柏還在。用英國說法,歷史是最有風度的。

講講英國散文。十八九世紀,歐洲出現雜志,散文、論文因之發達。小說中的倫敦貴婦人,朝妝時就看報,聽人讀報。

出艾迪生(Joseph Addison)和斯梯爾(Richard Steele)。從前的文化生活,是讀《聖經》、史詩、牧歌,到十八九世紀,讀書始有和日常生活相關的興味。兩位作家是牛津同學,同生於1672年,共同辦過好多報紙:《保衛報》(The Guardian)、《旁觀者報》(The Spectator)等等。平時參與政治活動,寫劇本。到1718年,兩人鬧翻了(友誼也像婚姻一樣,要離婚的。中國人說法,緣盡而散)。

喬納森‧斯威夫特(Jonathan Swift,1667-1745)。我的童年的朋友,大人國、小人國、《格列佛遊記》(Gulliver’s Travels)的作者。你們沒讀過,也許聽說過。他是愛爾蘭人,被稱為愛爾蘭人的偉大兒子。他父母是英國人,他生在愛爾蘭的都柏林。從作品看,他生活得平安順暢小康,一定興致勃勃,好心情。我成年以後才知道,他是個很苦命、孤獨、乖僻的畸零人 [1],憤世嫉俗,恨人類恨到極點,愛情上飽受痛苦。我知道後,覺得很對不起他。

小時候,我家裏有一位常年工作的裁縫,為五個主人做衣服。有一天走進他的工房,見他裁剪、過漿、熨燙,一針針縫,繁瑣極了,以後我穿新衣時,總感到有一種罪孽——現在輪到我做裁縫,你們中也有人像孩子,想走進我的工房,瞧瞧怎樣裁剪縫製。我比老家的裁縫精明,門關上,不許人進來。

斯威夫特疾恨人類,又要寫給人類看。晚年,曾有兩年不說一句話。父窮,無遺產。他自小與貧困搏,初學於劍橋三一學院,後自力拼到牛津,在親戚家打工,實為僕人。曾參加政黨活動,但與人合不來。愛情中,他愛斯特拉小姐,但相敬如賓,每次必有第三者在場,他才與之說話。斯特拉小姐死,另有一女狂熱愛他,他不愛,只愛著死去的斯特拉小姐。

還有一本《木桶的故事》(A Tale of a Tub)。我們讀來好玩,其實是憤世嫉俗。他認為此書最好,晚年曾叫道:「上帝啊!我寫此書時是何等天才啊!」

在我看來,斯威夫特是月亮,只一面向著人類,另一面照著他的情人。他晚年不說一言,真是好樣的。藝術家。

我講完了文學史課,也得從此沉默了。

再講一位我們少年時的好友:丹尼爾·笛福(Daniel Defoe,1659/1661-1731)。《魯賓遜漂流記》(Robinson Crusoe)的作者。小說,是近代的東西,從前的文學,都是神話。笛福開始寫人間的事,當時新鮮極了。

笛福與彌爾頓是鄰居,從小教育良好,父望其成為傳教士,他想做文學家。

除《魯賓遜漂流記》外,他還有甚麼作品?大家答不出吧。有。二百五十本,有傳記、政論、詩、雜文、遊記等。還辦過報,那報是手寫的——真不明白是怎麼寫的。他還反政府,入獄,罰款,一生忙忙碌碌。「救濟」、「農業貸款」等等社會改革語言,是他提出來的。

《魯賓遜漂流記》寫成後,一再為出版社拒絕。給一個年輕人見義勇為出版了,四個月內再版四次,之後流傳全球,連阿拉伯沙漠都有,中國也翻譯得很早。

此時,逼真的文學代替了古代幻想的文學。古文學和新文學的分界在此。

我們要有耐心讀古人的東西,要體諒他們的好奇心,如鬼怪之類。現代人喜歡真實——在陀思妥耶夫斯基以前,以為已寫得很真實了,到陀氏一出,啊!文學能那麼真實!到普魯斯特,更真實。

我想將真實寫到奇異的程度,使兩大文學範疇豁然貫通。我憎惡人類,但迷戀人性的深度。已知的人性,已夠我驚嘆,未知的人性,更令我探索,你們都是我探索的對象——別害怕,我超乎善惡。

文學不是描寫真實,而是創造真實——真實是無法描寫的。上帝是立體的藝術家,藝術家是平面的上帝。耶穌是半立體的,十字架只有正面才好看,側面不好看,非得把耶穌釘上去才好看。

藝術家要安於平面。尼釆和托爾斯泰都不安於平面,想要立體,結果一個瘋了,一個痴了。

笛福另一名著《倫敦大疫記》(A Journal of the Plague Year),純為小說,出版後普遍認為是紀實,史家則引為資料。可大疫流行時,笛福只有5歲——他全是想像的。《魯賓遜漂流記》是歐洲大陸第一本紀實性小說。另一小說《騎士回憶錄》(Memoirs of a Cavalier),想像、紀實兼有,影響到後來的大仲馬、司各特。笛福共六部小說,都很成功,《魯賓遜漂流記》名氣太大,自己壓倒自己,沒話說。

另一小說家,塞繆爾·理查遜(Samuel Richardson,1689-1761)。用書信體寫作(補充常識:十八世紀英國,讀小說是不好的事。中國亦然,看不起小說,紳士淑女讀小說是不光彩的)。他的寫作是「發乎情而止乎禮」,用現代話,是「熱情規範於道德」。狄德羅認為,理查遜可與荷馬等古典大家相提並論。斯塔爾夫人(認為歌德《浮士德》寫得不好的就是她)高度雄辯,也大賞理查遜的小說,曾前往哭其墳,結果墓中是一位屠夫。

亨利·菲爾丁(Henry Fielding, 1707-1754)。20歲到倫敦,以劇本謀生,窮苦。小說有《湯姆·瓊斯》(Tom Jones)。菲爾丁是典型英國人,親身參與社會活動,接觸各種人,作品屬現實主義。理查遜是寫給女人看的,菲爾丁是寫給男人看的。

所謂現代小說,現實主義,真是好不容易才形成的。神話、史詩、悲劇,好不容易爬到現實主義這一步。

勞倫斯‧斯特恩(Laurence Sterne,1713-1768)。英國哲人卡萊爾(Thomas Carlyle)將他比作英國的塞萬提斯(當然比不上)。以古代諷現代,帶點俏皮,玩世不恭。

托拜厄斯‧斯摩萊特(Tobias Smollett,1721-1771)。以書信體寫小說,代表作《克林考的旅行》(The Expedition of Humphry Clinker)。

安‧拉德克利夫(Ann Radcliffe,1764-1823)。女作家。近代中篇小說受她影響,寫夜,恐怖,心理。

蒲柏以後,英國詩人要算托馬斯‧查特頓(Thomas Chatterton)引我同情。

生於1752年,早熟,神童,幼年即能詩。研究古文,中世紀知識豐富,煉成奇異的古英文文體。聰明而能用假名,稱其詩集是十五世紀古人遺稿之發現,去騙出版社,一般人竟也信了。直到後來被發現,遭斥責,赴倫敦找活,寫小文謀生,活不下去,服毒自殺,僅17歲9個月。

少年人是脆弱的,因為純潔。27歲、37歲、57歲,人就複雜了,知道如何對付自尊心,對付人生。

他的詩《埃拉》(Song from Ælla):

唉,我的迴旋曲

伴我一同落淚

休假日不再跳舞

像河水般地流過去

他死了

在床上

那柳樹底下

發如夜之黑

頭如雪之白

臉如清晨之光輝

他已冰冷

在床上

那柳樹底下

口音如畫眉的歌唱

跳舞敏捷得如思想

手臂遒勁,擊鼓如雷鳴

他躺下了

在床上

那柳樹底下

聽烏鴉在拍翅膀

幽深的山谷都是荊棘

有誰在唱歌呢

一切都沉入夢魘

我的愛已經死了

去看看他吧

在那柳樹底下

托馬斯‧格雷(Thomas Gray, 1716-1771)。母親是裝飾品製造工藝人,竟能將兒子送進劍橋大學,後來成為劍橋近代史教授。格雷詩作極少,無人能以這樣薄薄一本得詩台地位,且其中僅一首《墓畔輓歌》(Elegy Written in a Country Churchyard)。以一詩得地位,世上僅此公。

詹姆斯‧湯姆遜(James Thomson,1700-1748)。代表作《四季》(The Seasons)。詩風真是樸素,反華麗雕琢。另有《懶惰之堡》(The Castle of Indolence),寫了十五年。他是後來湖畔詩人華茲華斯(William Wordsworth)一派的前驅。

威廉‧柯柏(William Cowper,1731-1800)。詩詠大自然。愛小孩、貓與花,重現象、外形,不入思想情趣。

拉開去——世上有一類藝術家,我定名為「形相家」。比如梵高的畫,無所謂思想深意或詩意,純為形相,屬形相型;音樂上,施特勞斯、德彪西,形相型。而另一類是靈智的。

華茲華斯、柯柏,是「形相家」,和梵高一樣,要在自然形相上見上帝。上帝不在,與自己吵,就瘋了——柯柏也瘋了。

他們要是來找我,我告訴他們,他們屬形相型,於是他們心有所屬,理有所得,不吵了,安安靜靜,畫畫的畫畫,寫詩的寫詩。

我好思考,卻偏愛形相型的藝術家,很好相處,可愛,單純。弄靈智的人不好辦,都是有神論者,挾靈智而令眾生。

希臘雕刻是形相與靈智的合一。米開朗基羅也是靈智與形相兼得,故靈智的文西嫉妒他。拉斐爾是形相型的。

尼釆、瓦格納,兩人都靈智。

尼釆也有形相的一面。他要回到希臘的靈與形的合一,但希臘雕刻是靜的,尼釆要動的、酒神的、肉身的。瓦格納從形相通向靈智,尼釆同他吵翻,他要回到希臘,又要超人,不要靜默的石頭,要動。他是靈智的,又迷戀形相,由隱而顯,不平衡了,瘋了。

靈智到極點,形相到極點,都是偉大的藝術家。

最高貴偉大的藝術,是靈智與形相的渾然合一。兩者各趨頂端,也偉大。

回到英國。塞繆爾‧約翰遜(Samuel Johnson,1709-1784)是英國文壇的領袖。才不太高,而人格偉大,影響文壇。

出身苦,父為小書商。求學牛津,極為窮困。母喪,撰文投稿,喪葬費乃由稿費償付。不受權貴施舍,還奉養幾位孤苦老人。他意志堅強,從不曾屈服。面醜,死命奮,與那位17歲自殺的少年截然相反。

我又要跑野馬,小孩的跑法——到底是堅強不屈好,還是撒手不管好?

我看不活,棄世,也是一種堅強。

我說過「以死殉道易,以不死殉道難」,說得太含糊。「殉」是動詞,「道」是名詞,「死」是助詞。以死得道,是「殉」;不死而得道,也是「殉」;死而得道,是「犧牲」;不死也得道,是行屍走肉。牛羊死,有甚麼道不道。然而以死殉道者看不起死者,死者又看不起死者……兩者都沒有得道。真的以死而殉道,一定理解尊重那不死而殉道者;真得道而死者,也一定理解死而殉道者。

這是對上帝說的,不必注。對學生講,可以注此一注。

奧利弗·哥德史密斯(Oliver Goldsmith,1730-1774,以下作者,都和約翰遜有關係。約翰遜辦文學會,以下皆會員)。其父為副牧師。求學於都柏林的三一學院。窮,寫歌賣,每首五先令。往愛丁堡學醫。1754年,24歲,遊歷國外,兩年後回來,身無分文,帶回大量素材。後成書《世界公民》(The Citizen of the World),成名。仍然困苦。

十八世紀,貴族作為文人的保護人,已經沒落,後來的「公眾」,還沒有起來,十八世紀是青黃不接期。他欠房租入獄,約翰遜來幫。成《維克菲爾牧師傳》(The Vicar of Wakefield),約翰遜幫助推薦,出版得六十鎊。此書不僅感動英國人,也感動了法國人、德國人。他的作品真樸可愛,明亮流麗,其為人也深得朋友們喜歡,1774年死,噩耗傳來,一片哭聲。

我讀過他的詩作《荒村》(The Deserted Village),寫一個旅人回到故鄉,指望重享童年時的暮色鄉音,可是滿目荒涼,從前的花園、住宅、學校,都已毀廢了——那時我是個慘綠少年,慘得很,綠得很,現在頭發白了,有朝一日回故鄉,公路、高樓,興旺發達,那也是一種荒涼哩。

埃德蒙·伯克(Edmund Burke,1729-1797)。政治思想家。其文學造詣表現在演講詞和政論中。譯者以為他是一流詩人投身於政論中。

范妮·伯尼(Fanny Burney,1752-1840)。以書信體寫小說,也以日記方式寫宮廷事和約翰遜文學會的內容。

愛德華·吉本(Edward Gibbon,1737-1794)。就學於牛津大學。《羅馬帝國衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire),費時十三年寫成,是他遊歷羅馬後所作,大量考證,同代高層學者都非常讚賞。

休謨(David Hume,1711-1776)。大哲學家,歷史學家。在英國,休謨、羅伯遜(William Robertson)、亞當‧斯密(Adam Smith)、沃波爾(Horace Walpole)、切斯特菲爾德(Lord Chesterfield),都在文學史上列名。

今天以詩人開始,以詩人結束。

羅伯特‧彭斯(Robert Burns,1759-1796)。蘇格蘭人,有「蘇格蘭莎士比亞」的稱號。父有田產,幼時半農半學,一邊吹口哨,一邊將自然美和少年愛情配入音樂。(肉體和精神是一起發育的,你們有這體驗嗎?)

發育後,他厭倦做農民(我發育後,厭倦做少爺,要自己奮),強烈憎恨周圍一切,決心赴遠方,去西印度。沒有路費,以他的詩出集,得稿費,結果大為轟動,錢源源來——他不走了。在愛丁堡,連政界也歡迎他,要他去徵稅。大家宴請他,他過量飲酒,著涼,死了。僅37歲。

暴得大名,不祥。

富於同情心,抒情詩那麼長。他的詩很像一個人快樂時眼淚汪汪。我愛彭斯,可是現在已說不上來了,就像我愛過一個姑娘,她究竟是怎樣的,現在也說不上來了。

詹姆斯‧霍格(James Hogg,1770-1835)。蘇格蘭農家子,放牛放羊。最著名的詩是《雲雀》(The Skylark),長詩《女王的足跡》(The Queen’s Wake),在英國享有廣大讀者。

威廉‧布萊克(William Blake,1757-1827)。生於倫敦。父親是布商,兒子在發票背後畫圖寫詩。享有詩名之外,也是英國的著名畫家。

紀德認為世界上有四顆大智慧的星,第一顆是尼釆(舉手贊成),第二顆是陀思妥耶夫斯基(舉手贊成),第三顆是勃朗寧(手放下了),第四顆是布萊克(我搖手了)。為了這份名單,我幾乎與紀德鬧翻——布萊克的畫,我以為不是上品,文學插圖,我討厭。米開朗基羅變形,變得偉大;他的變形,是浮誇。他畫中的夢境和意象,太廉價了。

傾向夢的藝術,我從來不喜歡。夢是失控的,不自主的;藝術是控制的,自主的。蘇東坡讀米元章《寶月觀賦》後,說「知元章不盡」,李夢熊聽我談到布萊克畫,也說「知足下不盡」。

藝術本是各歸各的,相安無事的。可是有了藝術家,把藝術當成「家」,於是「家家有本難念的經」。

我講課,是要你們自立,自成一家,自成一言。這過程很漫長的。從前學師,沒有畢業期的。蘇秦、張儀、孫臏、龐涓,都是鬼谷子的學生,住處是鬼谷(雲夢山),學成,師父才說可以下山了。從前有姜尚,姜太公,80歲開始幫周朝打天下,八百年江山。他若見我,會說我年青——諸位還得安靜誠實做功夫,別浮躁——姜太公80歲前,是個全時宰豬宰羊的人。

一粒沙中見世界

一朵花中見天國

把無限存在你的手掌上

一剎那便是永恆

形相和靈智結合,是布萊克最著名的詩(《天真的預言》,Auguries of Innocence)。這在中國詩中,老話題了。為甚麼他寫得飽滿,正常,健康?寫酒,中國人老手。可是給西方人寫來,真健康。

學問、本領,就看你的觀點、方法。無所謂正確不正確,只要有觀點、方法,東西就出來。

脚注

文章版權持有者: © 木心美術館。未經許可,不得擅自轉載使用。

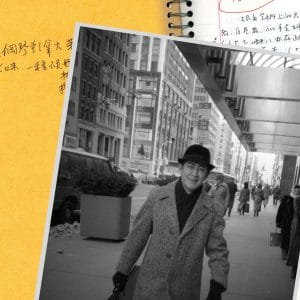

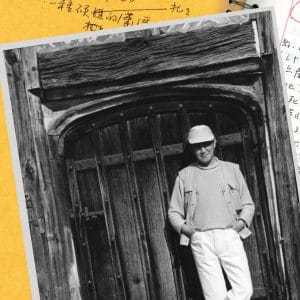

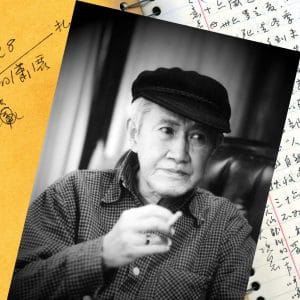

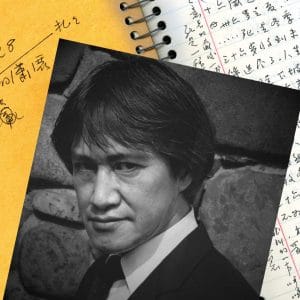

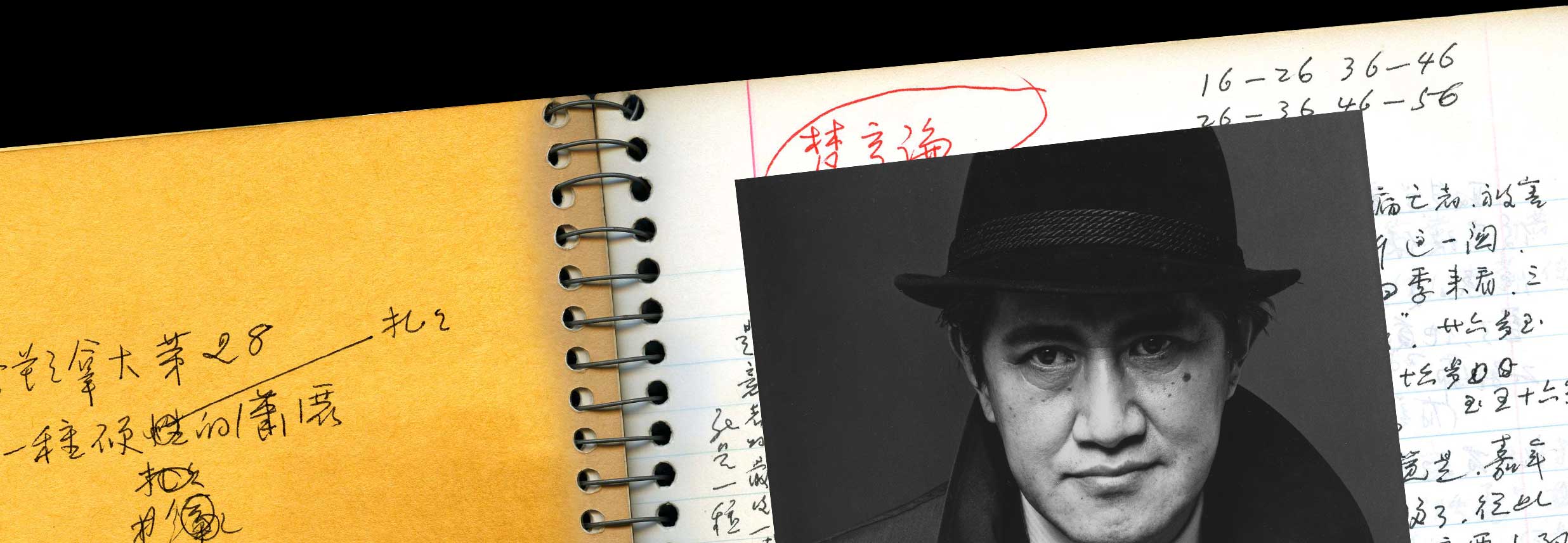

撰稿人: 木心

木心(1927-2011),畫家,文學家、詩人,烏鎮人,12歲寫詩,16歲在當地報刊發表散文。五十年代後,分別任中學教師與上海工藝美術設計師,私下寫作,積著作二十種,文革初抄沒。前後三度被囚禁,成獄中手稿66頁。 1979年獲平反,任工藝美術家協會秘書長。 1982年移居紐約。重啟繪畫與寫作,分別在海峽兩岸先後出版詩集、文集三十餘種。同期,作畫不輟。 2001年,耶魯大學美術館為其舉辦大型個展,並巡迴芝加哥美術館、夏威夷美術館、紐約亞洲協會美術館,隨展出版精裝畫冊。新世紀木心應家鄉烏鎮竭誠邀請,於2006年回鄉定居。 2011年逝世。同年,烏鎮為之起建「木心美術館」。 2011年,首部英譯小說集《空房》在美國出版,獲美國出版人周刊等書評機構好評。 2012年底,木心在紐約為華裔藝術家講授五年世界文學課的聽課筆記《文學回憶錄》出版,獲兩岸各種年度圖書獎五種。