《孤雛淚》與濟貧院

在維多利亞濟貧院裏經歷的種種艱苦,讓奧利佛·退斯特(Oliver Twist)說出了那句很有名的話:「求您了先生,我還想多要點」(Please Sir,I want some more)。露絲·理查遜(Ruth Richardson)在本文中考察查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)自己的貧困經歷以及他創作時所處的社會與政治語境。

現今大多數人是從《孤雛淚》(Oliver Twist)(不論是原書、電影版或音樂劇版)中了解《濟貧法》(Poor Law)和濟貧院。那個無人看顧、瘦骨嶙峋、想多要點食物的小男孩已經成為一個經典形象。在查爾斯·狄更斯看來,創作一部關於《濟貧法》的小說可謂深思熟慮後對當時的全國大討論的介入。你能親耳聽到他在跟你說——有時充滿嘲諷或諷刺——他認為《濟貧法》是嚴重違反基督教精神的。

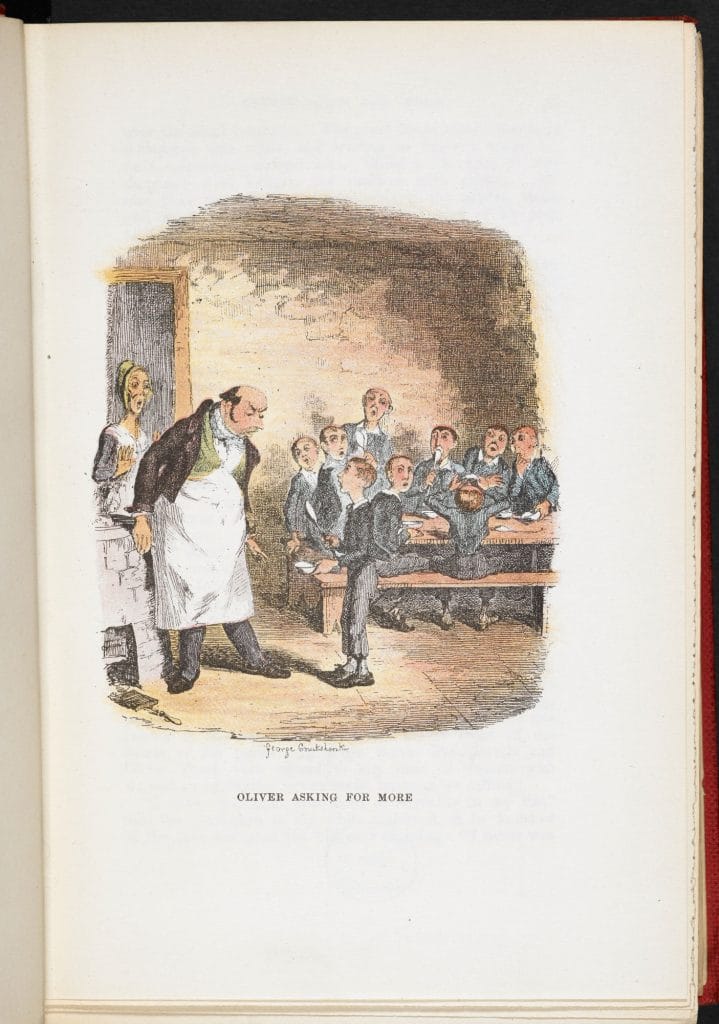

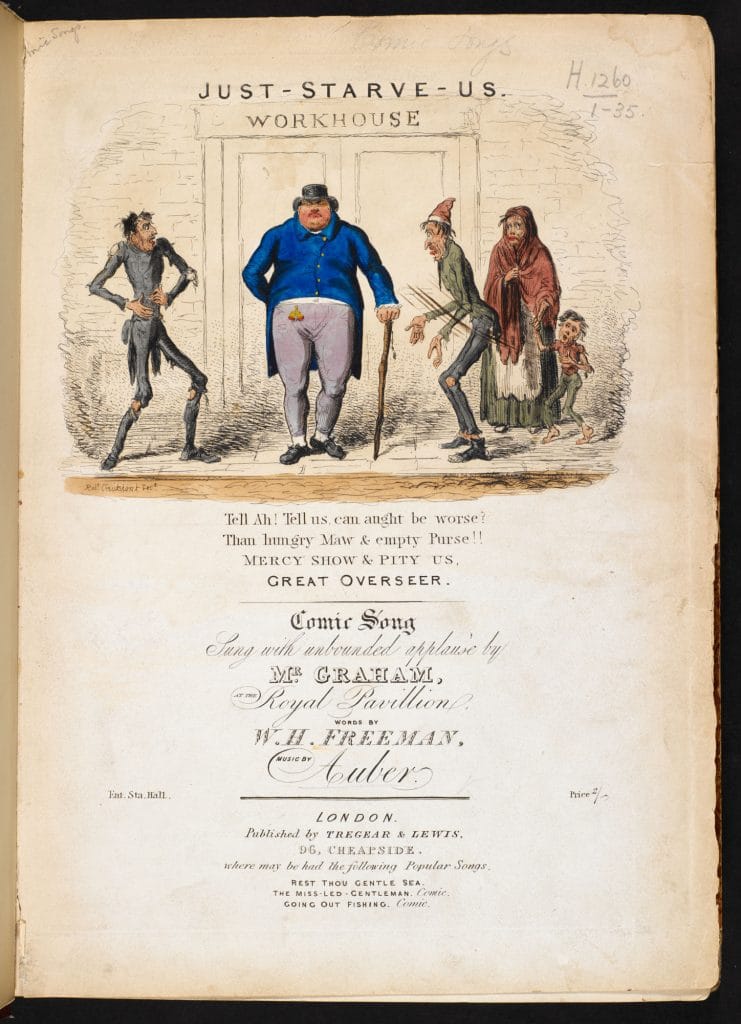

《孤雛淚》最早是以月連載的形式發表於1837年2月到1839年4月之間,狄更斯打算通過《孤雛淚》來表現濟貧制度如何對待一個在這個體制中出生和長大的天真孩子,而這孩子本身沒有任何「過錯」。在他筆下,那些男孩子無人看顧,備受虐待,飢腸轆轆,其中一個孩子甚至威脅說,如果他再吃不飽,就要把其它某個孩子吃掉。奧利佛之所以敢多要食物,不過是因為那些飢餓的孩子之前抽籤決定好了誰來執行這個任務——奧利佛抽到了短籤。在喬治·克魯克香克(George Cruikshank)那幅著名的插畫裏,可憐的孤兒奧利佛獨自一人站在那裏——身後有人在狠惡地威脅要把他生吞活剝,而前頭是濟貧院欺凌弱小的管事,他正準備動用自己手中懲戒的權力。在背景中,濟貧院的女幫工意識到奧利佛的舉動將招來橫禍,驚恐地抬起了她的雙手。

奧利佛因為提出想添飯(這對正在發育的男孩而言是很自然的請求)而遭受懲罰,關於懲罰的描寫佔了下一章相當大一部份的篇幅。濟貧制度的野蠻殘暴由此可見一斑。那些大人污衊奧利佛,威脅要將他絞死,剖腸破肚後,還要剁成幾塊;他們讓他在被救濟者面前忍飢挨餓,笞責鞭打他,將他接連數日單獨關在黑屋裏,對他拳打腳踢、肆意咒罵,將他拖到治安推事面前訊問,派他去棺材舖裏工作,讓他以動物的油渣為食,奚落他,逼迫他睡在棺材中間。

《新濟貧法》

狄更斯嫌惡英國議會。在成為一位卓有成就的小說家之前,他當過議會記者。他曾近距離地觀察政治家,用速記符號將他們的演講一字不差飛快地記錄下來,並轉寫成文字,作為新聞報導在日報上刊登。他認真旁聽過很多場辯論,議員對自己同胞所表達的態度令他感到噁心。當狄更斯在構思並動筆寫《孤雛淚》的時候,新通過的法律正開始在全國範圍內實施。

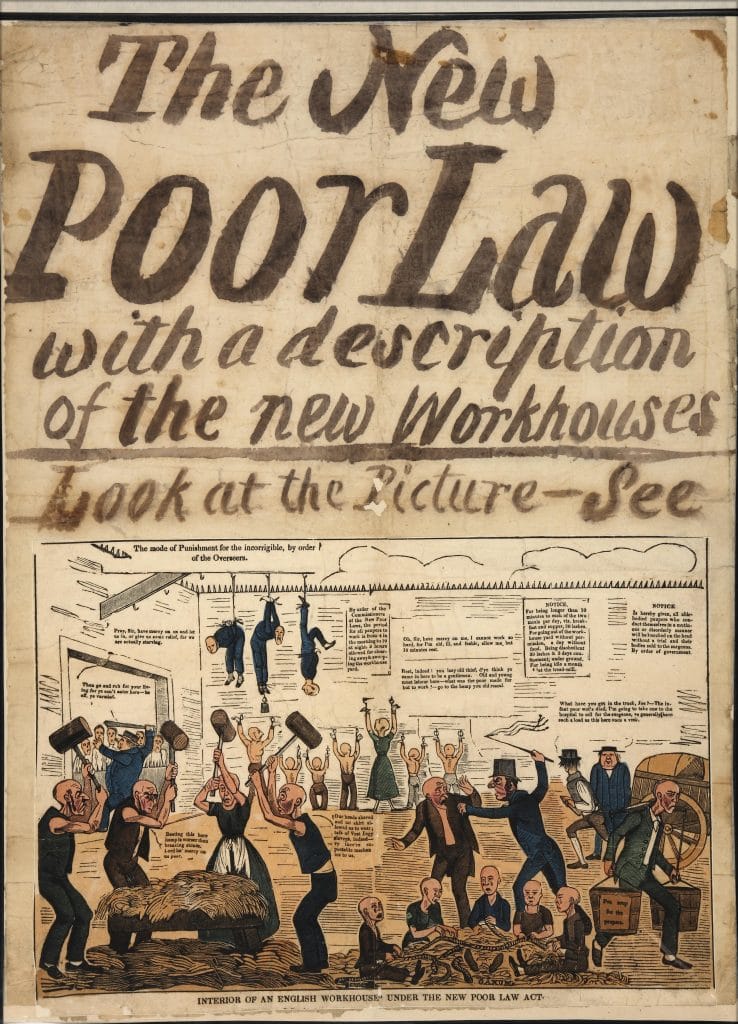

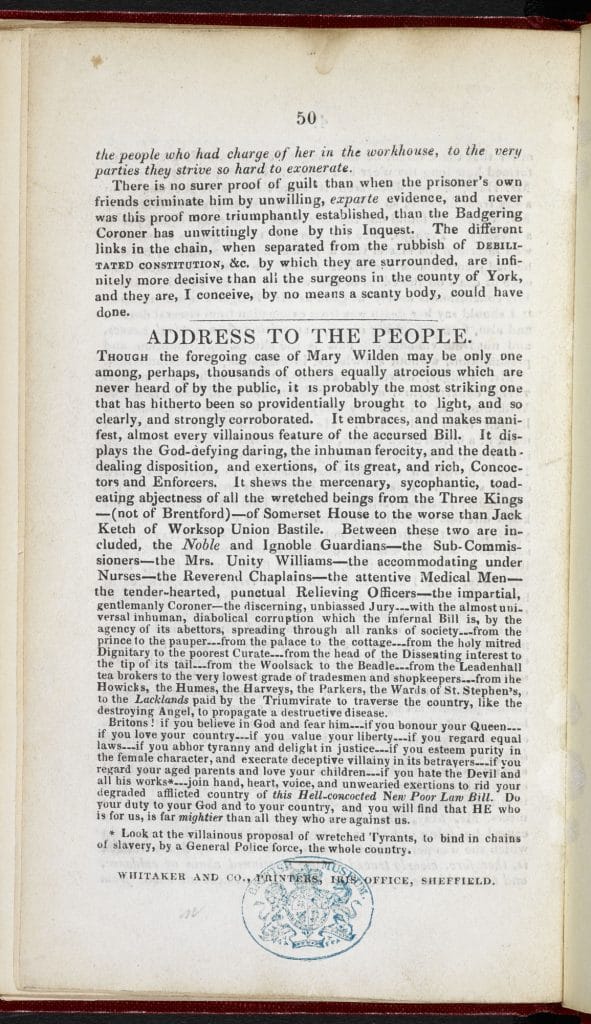

1834年的《濟貧(修正)法案》,又稱《新濟貧法》(New Poor Law),奠定了濟貧院制度。濟貧院並沒有向老人、病人和窮人提供庇護所,也沒有在高失業率時期向失業者提供衣食以換取他們的勞動。相反,它成為某種監獄機制。政府的意圖就是通過建立一個具有威懾效果的殘暴體制來大幅削減其在濟貧方面的支出。教區裏的舊貧民院和救濟所都必須徹底改造;不管遇到甚麼經濟困難,不管在甚麼時季,從今往後政府再也不提供任何現金資助;原先能幫助一家人生存下來的實物(如食物、鞋、毯子)饋贈,現在都被禁止了。唯一的選擇就是辛苦工作,被迫勞作,只有在濟貧院裏(也就是要進入濟貧院過全日制生活)才能換取一份微薄的給養。家被拆散了,財產被售賣了,家庭被迫分開了。

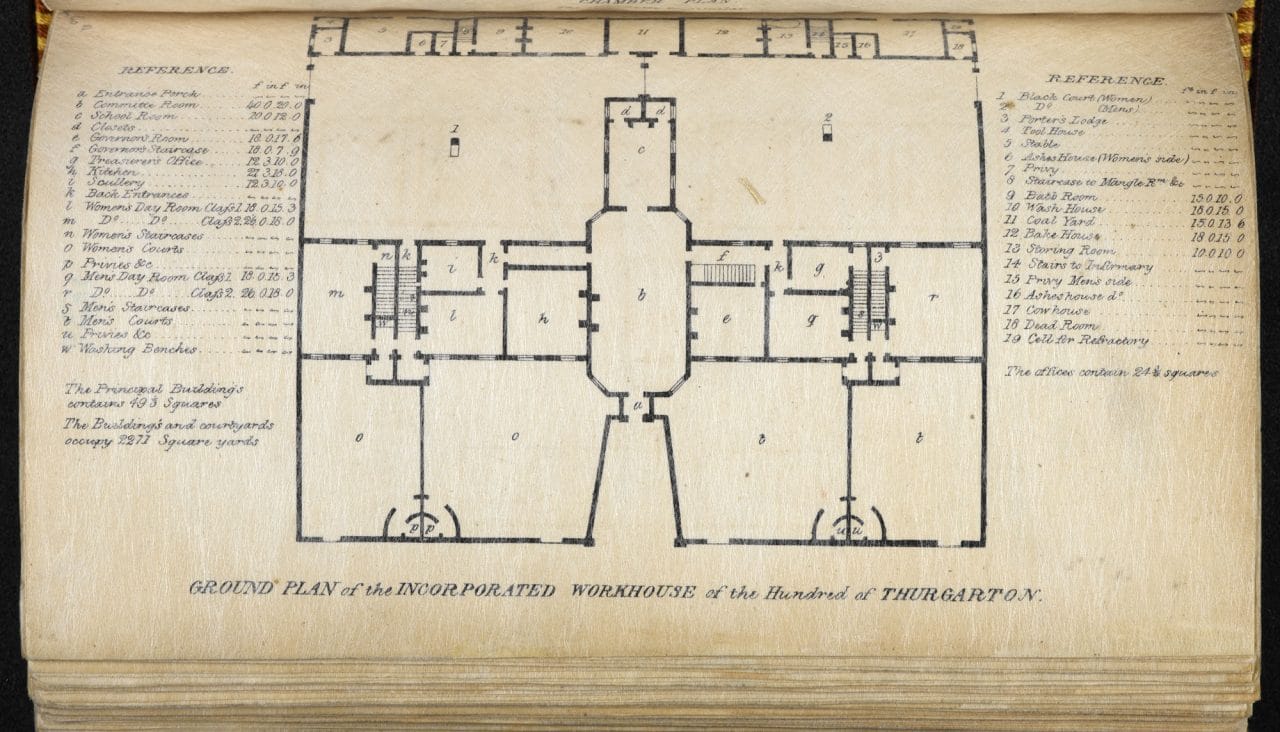

教區聯合組織,即「濟貧聯合會」,在新制度下成立,濟貧院在全國各地建立,構成一個相互連接的系統。它們由「救濟委員」(Guardians)來營運,而「救濟委員」通常是由當地的商人來擔任。濟貧院所採用的管治模式可以震懾住除了亡命之徒之外所有的人。孩子要與家人分開,送到其它地方,頭要刮得乾淨,衣服要用沸水消毒,並分發制服。儘管所有濟貧院都可以由「濟貧法委員會」來統一管控,但地方自治是主要的管理方式。在狄更斯筆下,管理濟貧院的是一些自以為是、冷酷無情的人:「穿白色馬甲的人」就代表了奧利佛·退斯特所在的濟貧院中那些自大、邪惡的委員(第2章)。[1] 這一點狄更斯之前可能就已經有所聽聞:他之前在倫敦很可能報導過這樣的問題,《孤雛淚》中有很多準確的細節表明他在寫這個故事之前做過大量調查。當然,濟貧體制也並不是整齊劃一的:在有些地方——尤其是英格蘭北部地區——「濟貧委員」的觀念相對更仁慈,這意味著管理方法也相對更溫和。但總體而言,這個制度是嚴厲苛刻的。窮人,即便是患病的、衰老的、垂死的,也要接受懲戒,似乎他們的困境全應歸咎於自身質素,他們理當受罰。那個時代,並沒有(英國)國家醫療服務體系(NHS)幫助病人康復,老人們沒有退休金制度維持晚年生活,也沒有失業補助來幫助找不到工作的人,當時根本沒有任何社會福利提供給需要幫助的人。

濟貧院制度遭人痛恨,大凡有辦法,沒有人會願意被收進濟貧院裏,淪落到那裏的人不是最軟弱無助的,就是最冷酷、最無恥的。遺憾的是,這兩個群體常常被關在同一個監房裏。慈善醫院通常不會向那些患有(不可救治的)慢性病的人、臨終的病人和赤貧者提供醫療救助。所以,濟貧院的住客往往是這樣一些人:他們的身體疾病在那個時候被認為是無藥可救的,但他們的社會地位又不允許他們獲得其它形式的救助。維多利亞時代的濟貧制度成功地將納粹很可能想要殺死的那些人圈禁了起來:他們不是得病,就是上了年紀,或者身體羸弱;他們的病是慢性的,無藥可治;他們身體畸形或殘廢,為疾病所累,精神錯亂,瘋瘋癲癲,或者智力低下。

狄更斯的個人經歷

狄更斯在1836-1837那個冬天開始寫《孤雛淚》時,年僅25歲。因為自身的人生經歷,他明白偶然性的出生或成長環境都很可能讓普通的個體受到兇暴、飢餓、虐待和犯罪的傷害。狄更斯的秘密(到他過世後才揭露出來)就是,小時候,他一家人都被監禁在一所關押債務人的監獄裏。不管這段經歷在他看來多麼可怕(給他留下了終生的烙印),他知道這還是要勝過被禁閉在濟貧院裏。在債務人監獄裏,一家人至少還被允許待在一起。

狄更斯一家人住的地方有兩次與倫敦一所重要濟貧院——克利夫蘭街濟貧院相近(Cleveland Street Workhouse)——就只隔著幾戶人家,所以,他們極有可能親眼見到、親耳聽到很多悲慘的事。這一家人住在一家食品店的上面,年幼的狄更斯知道附近那家濟貧院內部正在發生的苦難,對此很有可能深有感觸。成年後的狄更斯明白自己很幸運,能避開奧利佛·退斯特那樣的命運。

克利夫蘭街濟貧院的伙食

最新的歷史研究表明,狄更斯在《孤雛淚》中所呈現的濟貧法非常類似於克利夫蘭街濟貧院內所執行的規章條例。用來管束奧利佛的那一套懲罰制度,與當時盛行於克利夫蘭街的十分相似。最能清楚說明兩者對應關係的例子大概就是「考文花園教區」(Covent Garden Parish)發布的濟貧院官方條例,該條例明令禁止向濟貧院的住客提供第二份飯菜。

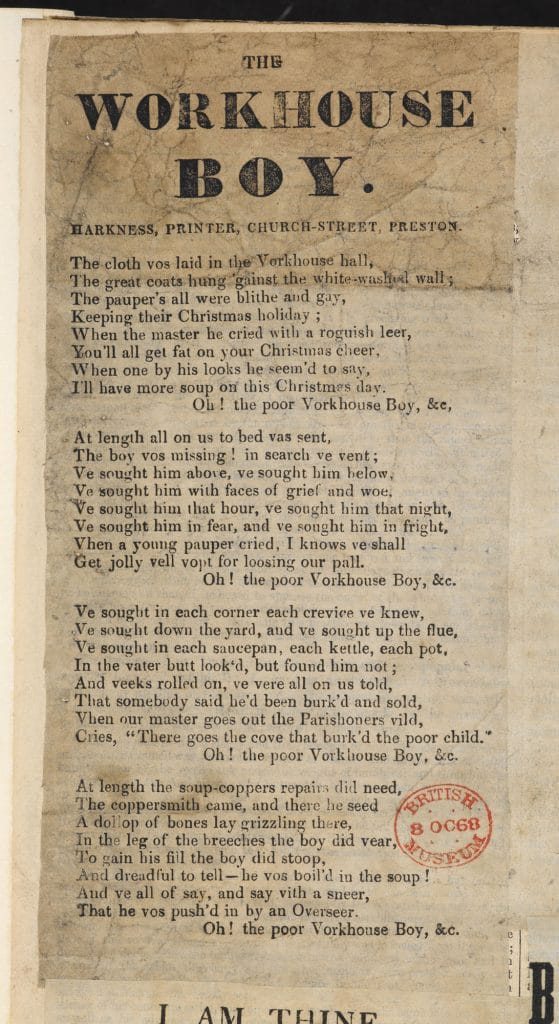

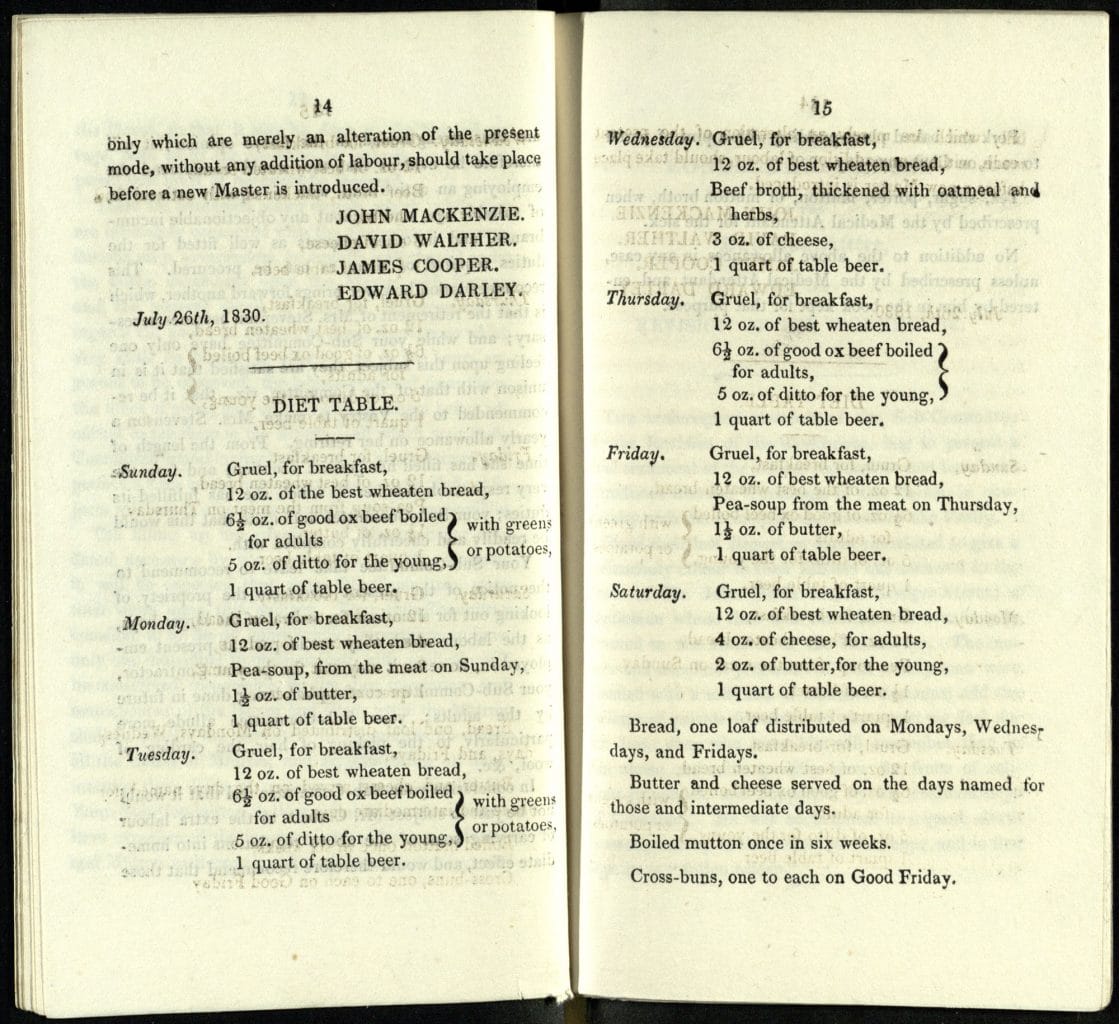

「新式飲食表」規定每天以麥片粥為早餐,禮拜日、禮拜二、禮拜四提供一定份量的麵包(並沒有提到供給牛油),配上「一份」煮肉。接下來每天只以湯為正餐,而湯則是用前一日煮肉留下來的肉湯做的。禮拜六既沒有給肉,也沒有給湯,只有一小份奶酪。茶、糖、濃啤酒、羊肉或羊肉湯只有在醫生交待的前提下才提供。魚沒有被提及,豬肉和烤梅子布丁一年只在聖誕節那天的菜單上露一回面。耶穌受難日有一個復活節的好待遇:「每人分一塊十字麵包。」飲食表還明確強調兩遍,除非保健醫生有明確交待,並記入專門的登記簿中,否則「如上定額絕不應再添補」,「絕不應在定額之外另行添補。」

所有人都知道狄更斯寫這句話的目的是甚麼:「先生,求您了先生,請多給我一點吧。」

克利夫蘭街濟貧院周圍的聲音與氣味

狄更斯的住所有兩次都與克利夫蘭街濟貧院只隔幾戶,在這兩個時期,濟貧院那棟四層樓和墓地都處於活躍使用的狀態。濟貧院位於一個被包圍起來的空間裏,但那並不是一個完全封閉的院所:裏頭所發生的一切影響了當地的生活,影響的方式多得超出了我們的想像。濟貧院大樓正面有很多窗戶,面對著街道,所以從街道對面可以看到玻璃窗背後晃動的人臉,也許還能聽到說話的聲音。整個濟貧院內部的生活都是靠定時響起的洪亮鐘聲來調整,鐘聲一般在起床、工作、用餐和睡覺時份響起,將該院所內部的工作日劃分為幾個階段。大鐘發出的響聲,這個龐大院所內部的每一個房間,還有前院和後院都要聽得到,附近的街道也不可能聽不到。其它聲響也可能傳到濟貧院的牆外:分娩的房間與瘋子的監房都在大樓的正面,呻吟聲和哀嚎聲會時不時交織混合在一起,傳到外頭,清晰可聞。濟貧院臭氣熏天,報導濟貧法實施狀況的通訊記者常常會將濟貧所的缺陷輕描淡寫,但他們還是忍不住將這種氣味稱作「惡臭之氣」;羅傑斯醫生(濟貧院負責改革的醫師與濟貧法衛生幹事)對此也做過評論,他以嫌惡的口吻說救濟院的貧民拍打地毯、敲打石塊,使得灰塵紛紛揚揚,令人窒息,附近街道的空氣必定都飄滿了這樣的灰塵顆粒。

濟貧院的大門通常是緊閉著的。入口兩側各有一座門房,看門人的職責就是對出入通道實施嚴格管控。在開門前,他要到訪者出示書面證明,並逐個搜查到訪者,以防他們進來時攜帶「烈酒」,送來的貨品他要接收並登記在冊,離開濟貧院的所有人他都要檢查,並將一切細節都記錄在大登記簿上。我們不知道來訪者喚他出來是敲鐘還是敲門環,但無論哪種聲音,門房裏頭,大街外面都是能聽得到的。零售商、探望者、前往墓地的貧民喪葬隊伍,申請入住的窮人,都必須在外面等候,直到看門人檢查驗證了他們的身份。毫無疑問,有時候外頭會排起很長的隊伍。

狄更斯的靈感

更多新發現的材料表明狄更斯的作品,尤其《孤雛淚》的諸多細節都體現了克利夫蘭街的地方特色。比如,依據狄更斯的描述,奧利佛的帽子是用棕色布料做的,而克利夫蘭街濟貧院男童的制服也是這樣的;小說的關鍵情節正是基於這樣一種可能性:從濟貧院大樓女客所住的那一側翼可以看到女總管前往當舖的身影。在狄更斯的時代,一家老字號當舖位於諾福克街的最北端,即濟貧院與狄更斯一家人租住的、位於拐角的房屋的斜對面。從這兩處的窗戶顯然都能看到那家當舖。如果你站在當舖曾經所在的那個轉角,你仍然能看到狄更斯的舊居(那裏如今有一塊藍色的牌匾),也能看到濟貧院樓上女客房間的窗戶;正是從窗戶這裏,那些上了年紀的女客曾悄悄地觀察女管家去當舖辦事。

不過,狄更斯將克利夫蘭街帶入《孤雛淚》的創作中最有說服力的證據,也許就是這個:在濟貧院正對面有一家售賣由動物脂肪製成的蠟燭和廉價燈心草燭的店舖。當時外頭的廣告牌上很可能寫著店主經營的生意以及店主姓名。店主是何人?他的名字叫比爾·賽克斯(Bill Sykes),與《孤雛淚》中的殺人犯同名。

文章翻譯: 葉麗賢

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:© Dr Ruth Richardson。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 露絲·理查遜(Ruth Richardson)

露絲·理查遜是一位獨立學者,是倫敦大學國王學院的客座研究員,香港大學的客座教授,和大英圖書館珍稀書籍閱讀室的忠實用戶。她是作者,也是編輯,作品包括《死亡,解剖和赤貧》(Death, Dissection and the Destitute)、《<柳葉刀>裡的古籍》(Vintage Papers from the Lancet)、《醫療人道》(Medical Humanities)、《格雷先生解剖學的生成》(The Making of Mr Gray’s Anatomy)以及最近的作品《狄更斯與勞教所》(Dickens and the Workhouse)。她在教育期刊上發表了非常多論文,為國王學院特殊館藏中心以及畢曉普斯凱特中心佈置過網絡展覽,也是《柳葉刀》雜誌的長期供稿人。她最近正在做的是關於狄更斯和丁尼生作品中關於邊緣和地形的研究,還有關於保護克利夫蘭勞教所的工作。