小說中的孤兒

孤兒為甚麼如此頻繁地出現在十九世紀的小說中?約翰·穆蘭教授研究了這個時期一些最著名的例子,對孤兒角色為作家所提供的可塑性作了一番反思。

近來小說中最聞名的角色哈利·波特是一個孤兒,這並非偶然。這個年幼巫師外出歷險的前提是因父母雙亡,他須承擔起各種責任。我們可以在經典兒童小說中找出許多孤兒。最早流行的兒童故事之一《大好人古迪的故事》的兒童主角就是孤兒(由約翰·紐伯瑞於1765年出版)。僅舉幾例,《秘密花園》(The Secret Garden)、《清秀佳人》(Anne of Green Gables)、《湯姆歷險記》(Tom Sawyer)、《芭蕾舞鞋》(Ballet Shoes)、等等,也都是以孤兒為主角。他們的故事之所以能夠開始,是因為失去父母,他們不受束縛地去探索世界。因此,孤兒安妮(安妮心腸好,為人多有韌性,是美國相當流行的一部連載漫畫裏的兒童女主角,這部漫畫後來還改編成了廣播劇、電影、音樂劇)在不時展露邪惡一面的世界裏漫遊流浪,在此過程中揭示了他人的品質,而她自己則未曾受到愚蠢或墮落的腐蝕。

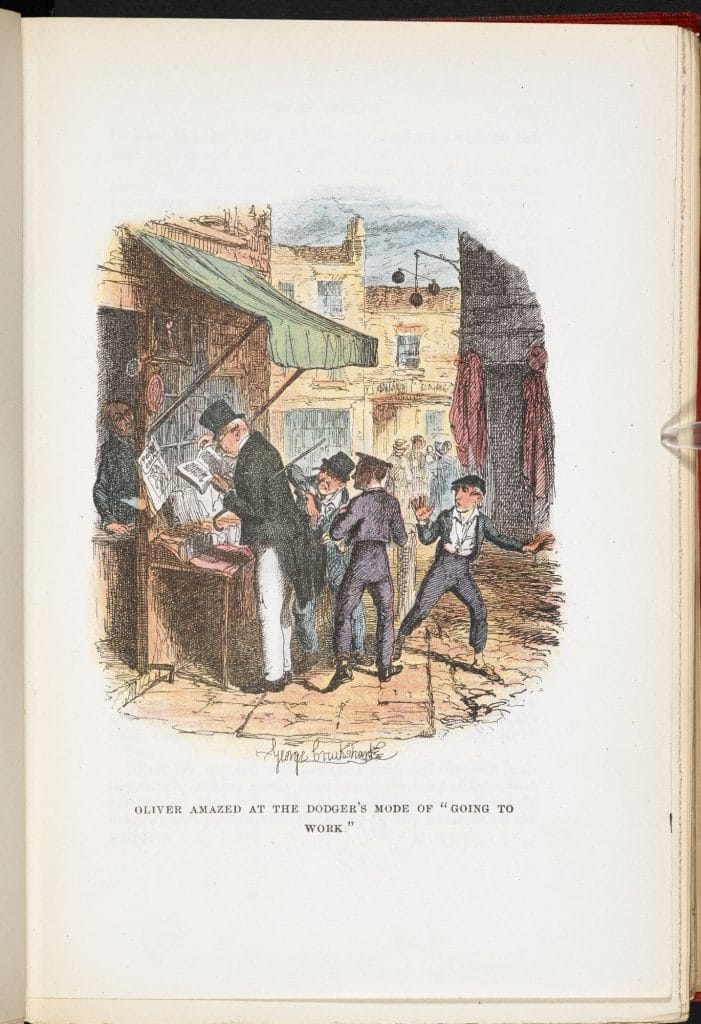

孤兒首先是一個錯位的人物角色,被迫在這世界之中建造屬於自己的家。小說作為一種文類而逐漸發展成形,表現普通人如何通過經歷各種人生考驗,確定人生方位的故事。因此,孤兒是個本質上具有小說性的角色,從既定規約的束縛中掙脫出來,得以面對充滿無窮可能性(和危險)的世界。孤兒角色帶領讀者穿越人生經歷的迷宮,遭遇人生的各種威脅,把握住了機遇。他們是小說的興趣焦點,也是一面天真的鏡子,映照出他人的諸種品質。在兒童小說中,孤兒角色自然終將找尋到幸福,以此補償雙親盡失之苦。狄更斯的奧利佛·退斯特 (Oliver Twist)儘管與罪犯做伴,卻始終保持著善良天真的品性,與兒童小說的此類角色很相似。和許多孤兒角色一樣,他發現自己名下繼承了一筆不小遺產,但是在此過程中小說也向讀者揭示了倫敦隱秘的地下犯罪世界。

脆弱和家庭女教師

只要是對脆弱的兒童感興趣的作者都可能會想到孤兒群體。亨利·詹姆斯(Henry James)的《螺絲在擰緊》(The Turn of the Screw)中的麥爾斯(Miles)與弗洛拉(Flora)便是邪惡幽靈的受害者,因為他們無父無母,有的只是一個永遠不在場的監護人。他們的家庭女教師,也是這部短篇小說的主要敘述者,知道自己是他們唯一的救世主。頗具諷刺意味的是,十九世紀小說中孤兒從事的工作通常也是家庭女教師。早些時候的例子是珍·奧斯汀(Jane Austen)的小說《愛瑪》(Emma)中的簡·菲爾費克斯(Jane Fairfax),她是一個孤兒,生活完全依賴於他人的仁慈好意。她靠著成為一個親密(且富有的)朋友的住家女伴而生存了下來,但當這位好友結婚時她不得不另尋生計。她與弗蘭克·邱吉爾(Frank Churchill)私訂婚約,但婚約不成事,她似乎也只能去當家庭女教師。她稱這種工作為奴役之一種。

家庭女教師是另一個反復出現的文學主題。與孤兒一樣,家庭女教師處於模糊的中間地帶,她的社會地位在僕人之上,但又不是家庭的一員。在小說中,這樣的工作則自然而然地交給了孤兒,因為這些人沒有固定的階級身份。維多利亞時代小說中最臭名遠揚的反派女主角是薩克萊(Thackeray)所寫的《浮華世界》(Vanity Fair)中的利蓓加(Becky Sharp),她是一個孤兒,後來做了家庭女教師——雖然她的情況有所不同,這份工作不過是她往社會上層攀爬的第一環而已。利蓓加像其他從事家庭女教師工作的文學孤兒角色一樣,也比她的僱主受過更多教育,也更多才多藝。瑪麗·伊麗莎白·布雷登(Mary Elizabeth Braddon)的維多利亞時代暢銷小說《奧德萊夫人的秘密》(Lady Audley’s Secret)中迷人的家庭女教師露西·格雷厄姆(Lucy Graham)必然也是個孤兒,和狄更斯的《小杜麗》(Little Dorrit)中陰險的瓦德小姐一樣。

收養

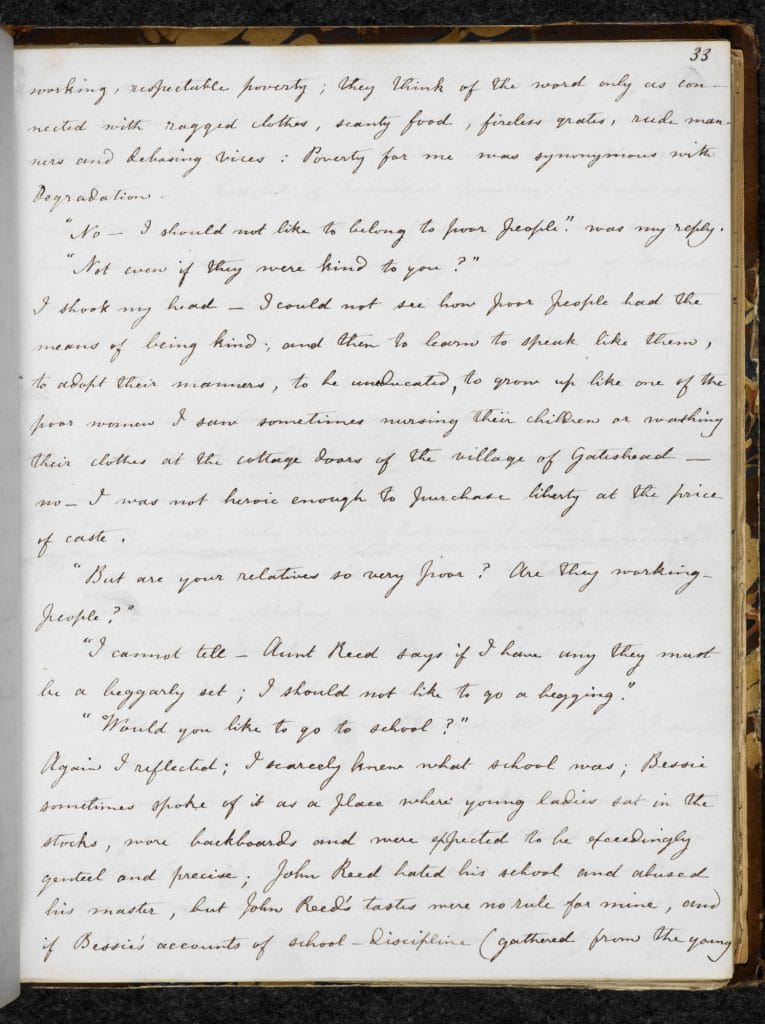

維多利亞時代小說最著名的孤女,即夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)筆下簡·愛的命運便是以家庭女教師的工作為生。與當時的許多孤兒一樣,簡的父母在她年幼時便已過世,簡被親戚收養。《遠大前程》(Great Expectations)中的皮普(Pip)與《荒涼山莊》(Bleak House)中的艾瑟·薩默森(Esther Summerson)同樣是被易怒的、愛懲罰人的親戚收養。在英國,直到二十世紀二十年代才有法律對收養加以管制,在此之前收養是相當容易的,且通常並不正規。在喬治·艾略特(George Eliot)的《織工馬南》(Silas Marner)中,愛碧(Eppie)的母親死在賽拉斯(Silas)的門口,愛碧被遺棄,由獨居的守財奴收養,而教區負責人對此卻未有任何異議。在湯瑪士·哈代(Thomas Hardy)的《無名的裘德》(Jude the Obscure)中,年少的孤兒裘德·范立(Jude Fawley)被他的姑婆收養。「你要是也被上帝帶走了,與你的母親父親一起,那會是一件幸事,可憐無用的孩子!」她說道。這話出自那位喜歡摘引《約伯記》的,「最瑣碎的話題也會講得悲慘兮兮」的女士之口,便顯得有些滑稽,但對裘德而言,日後這句話仿佛是預知之言(第二章)。

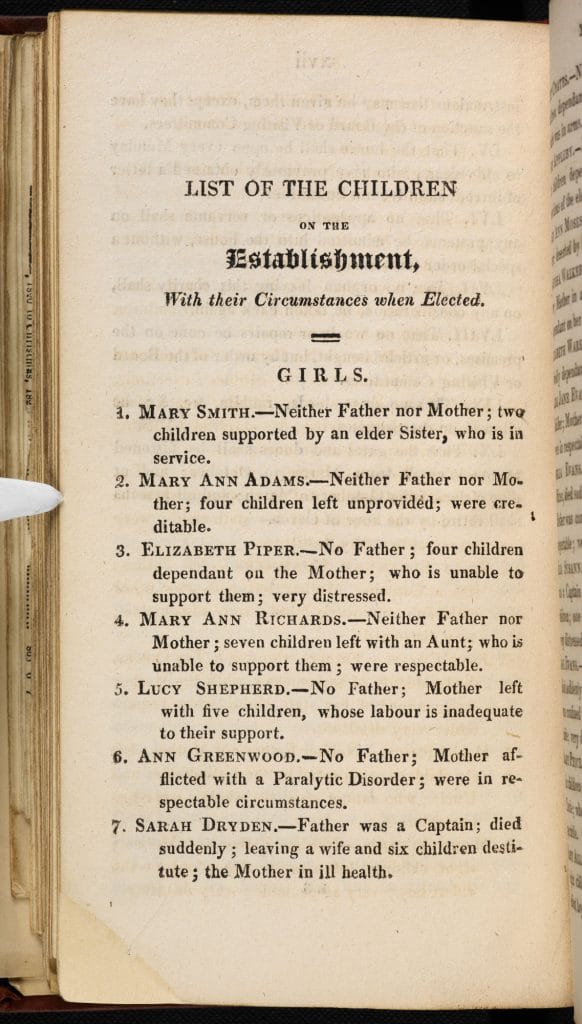

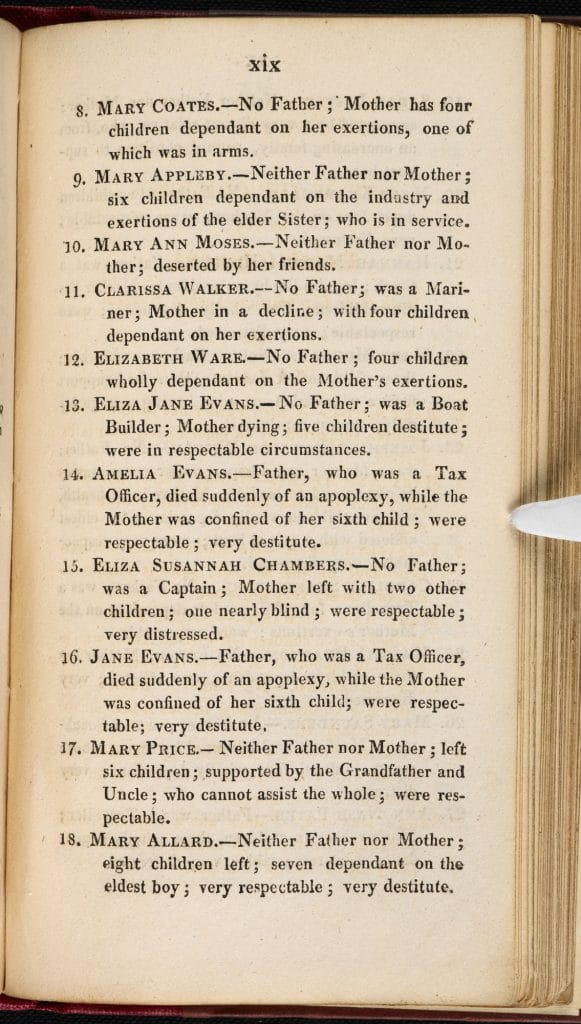

社會機構與抗爭

簡·愛那冷酷無情的舅母幾乎不照顧她,她的表哥表姐也欺負她。簡被送往駭人的羅伍德寄宿學校(Lowood School),那裏多數學生都是被遺棄的孩子。她在那裏認識了同學海倫·伯恩斯(Helen Burns)。海倫告訴簡:「這裏所有的女孩或失去了父親或母親,或失去了雙親,這是一個為孤兒提供教育的機構」(第五章)。簡給這個機構取了一個綽號,叫「孤兒收容院」(Orphan Asylum),這個詞在十九世紀中期很常見,用來指像羅伍德這樣的機構,是依靠慈善捐贈而設立和運行的。布魯克赫斯特先生(Mr. Brocklehurst)自稱是基督徒,掌管著整個學校,但為人邪惡。簡只是個孤兒,也只能依賴於自己的精神意志來保護自己。像簡和裘德這樣無父無母的主角在面對社會的偏見與殘酷時是極其脆弱無助的。

簡只能自立,最後無奈去當家庭女教師。勃朗特最後一部小說《維萊特》(Villette)的女主角與敘述者露西·斯諾(Lucy Snowe)似乎也是個孤兒(雖然她明顯對自己早年的生活細節避而不談)。為了養活自己,她被迫先是去當某個性情乖戾的老夫人的有薪「女伴」,後來在維萊特(實為布魯塞爾的虛構版本)的一家女子學校當低年級教師。「我想你是沒有父母的吧,」露西那被寵壞了的學生吉尼芙拉下了這樣的論斷——她並沒有說錯(第十四章)。勃朗特擅於挖掘女性的自我意識,小說的女主角的反抗與自立精神時時會令同代人震驚,這使得作者把她們設定為孤兒。

即便是簡·愛與露西·斯諾這樣的命運,似乎也比不得狄更斯的奧利佛·退斯特淒慘。奧利佛的母親未婚先孕,在教區的濟貧院裏產下奧利佛之後就過世了,奧利佛無父無母,無處可去,只得留在濟貧院裏。這個機構依靠當地稅收而維持運作,是為窮人開設的,但也必不可免地成為了沒有親戚收養的不幸孤兒的聚集地。在這部小說的第二章中,狄更斯以生猛的滑稽筆觸對注定遭此命運的孤嬰的死亡率作了一番反思。

狄更斯筆下的孤兒們

狄更斯對孤兒有著一股執著的興趣。他筆下的孤兒除了奧利佛·退斯特和皮普以外,還有馬丁·朱述爾維特(Martin Chuzzlewit)、大衛·科波菲爾(David Copperfield)、《雙城記》(A Tale of Two Cities)裏的西德尼·卡頓(Sydney Carton),《我們共同的朋友》(Our Mutual Friend)中的斯洛皮(Sloppy)等等。 《荒涼山莊》中則有一整群的孤兒:女主角艾瑟(Esther),理查德·卡斯通(Richard Carstone)與他的表親艾達·克萊爾(Ada Clare),街道清掃工喬(Jo)。狄更斯藉由這些人物探討了英雄式的自我塑造與遭受遺棄的感覺,這兩種情感常常互相交織。儘管聽見那位將她養大的「教母」(實際上是姨母)的惡毒預言,艾瑟還是依賴自身的內在力量獲得了勝利,而理查德卻因為無人指引,又自欺欺人,最終從世間消失了。在窮人喬的身上,狄更斯以感傷的筆調呈現了十九世紀孤兒更現實的處境:一個孩子被拋棄,陷入貧困、文盲、疾病交雜的困境中,注定早早地離開人世。

孤兒在小說的歷史中,尤其是十九世紀的小說中佔有特別的位置。這些虛構的孤兒角色背後隱藏著一段真實的社會歷史。但是,將主角設定為孤兒身份在小說虛構角度中也自有用處,如此一來,這些人物不得不在這世間為自己找尋出路。

撰稿人: 約翰·穆蘭(John Mullan)

約翰·穆蘭是倫敦大學學院的英語系教授。約翰專攻十八世紀文學,目前正著手寫作《牛津英語文學史》(Oxford English Literary History)的其中一卷,橫跨1709-1784年。他同時也在19世紀文學的研究領域頗有建樹,2012年他出版《珍·奧斯汀的作品為啥重要? 》(What Matters in Jane Austen?)一書。