奧斯卡·王爾德:策展人之選

本篇文章中,亞歷珊德拉·奧特(Alexandra Ault)通過探討奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的原始手稿文獻,帶我們走進王爾德寫作生涯。

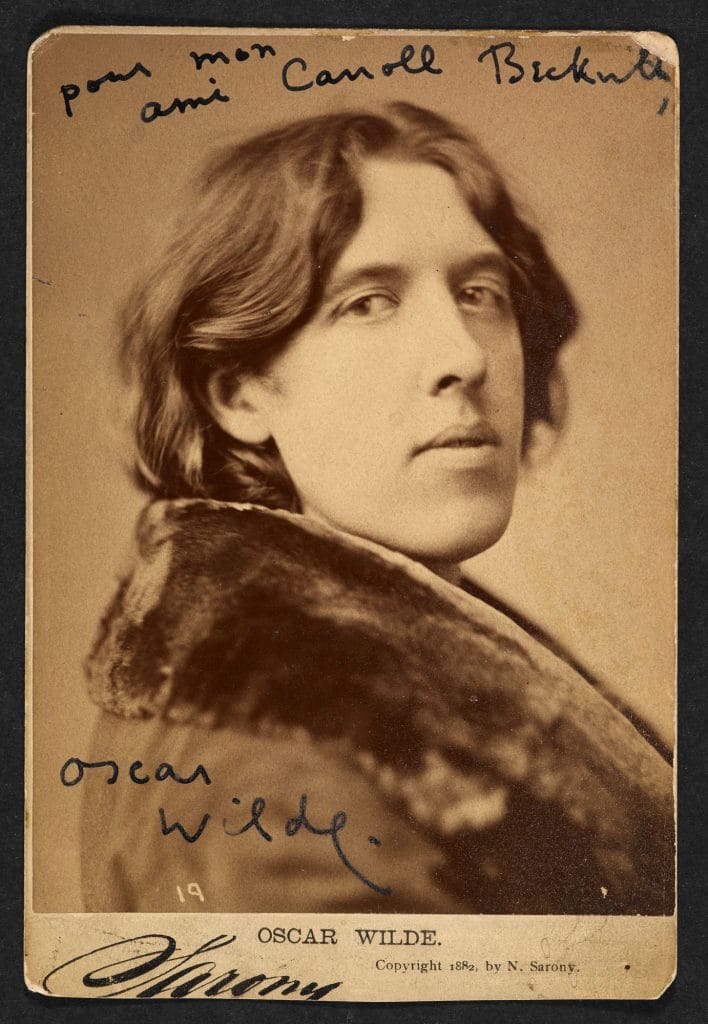

每個人所看到的奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)都不盡相同。對我而言,王爾德在描摩社會空間的微妙之處這件事上可謂才華橫溢,對於今天的讀者來說,他所描繪的這一切至今仍如它們當初在十九世紀晚期那樣栩栩如生。縱覽王爾德的原始手稿文獻,我們得以深入探究他的寫作歷程,以及其作品所處的文學、戲劇和地理空間。大英圖書館藏有奧斯卡·王爾德部分最為重要的手稿原件,此外還有許多與他生平相關的珍貴館藏。

大英圖書館近期數字化了館藏中的四部王爾德經典劇作的全部臺本和創作原稿。在這篇短文裏,我選取了他的手稿、創作草稿以及照片來重現王爾德寫作生涯中的多個時刻:從被刪減的劇幕到演出劇照,從留給打字員的提示到談及莎士比亞的隨記,王爾德筆下的文字觸及方方面面。

哪件王爾德館藏才是策展人的最愛?

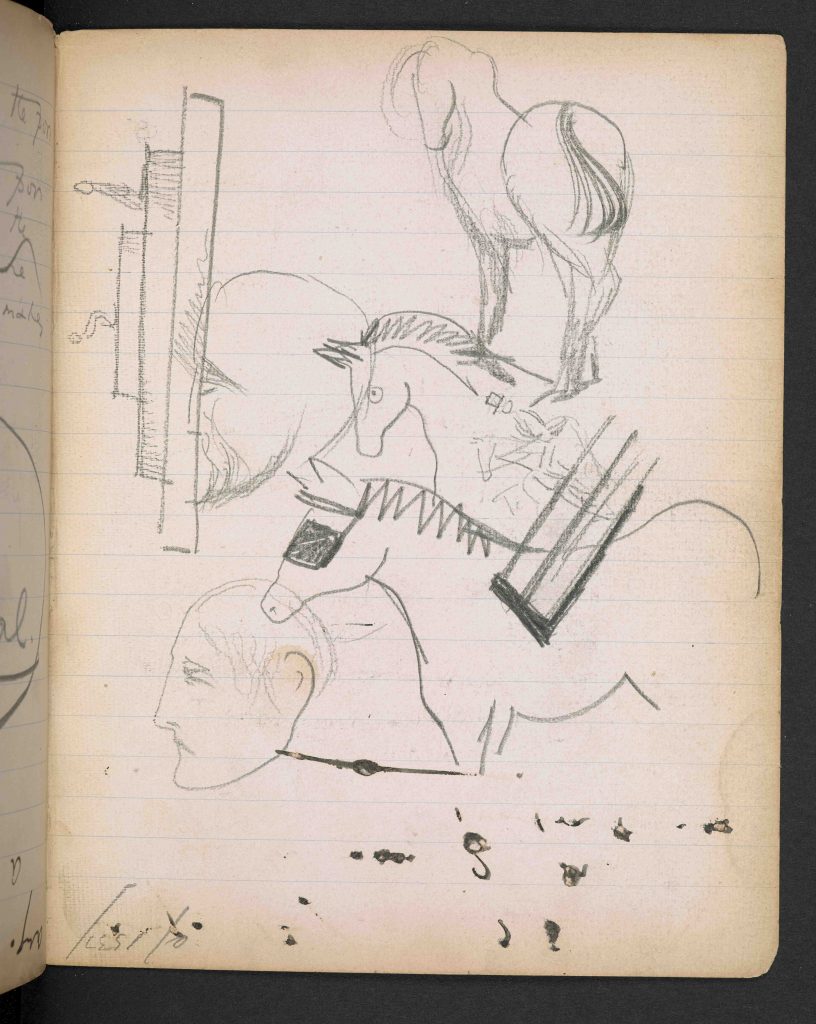

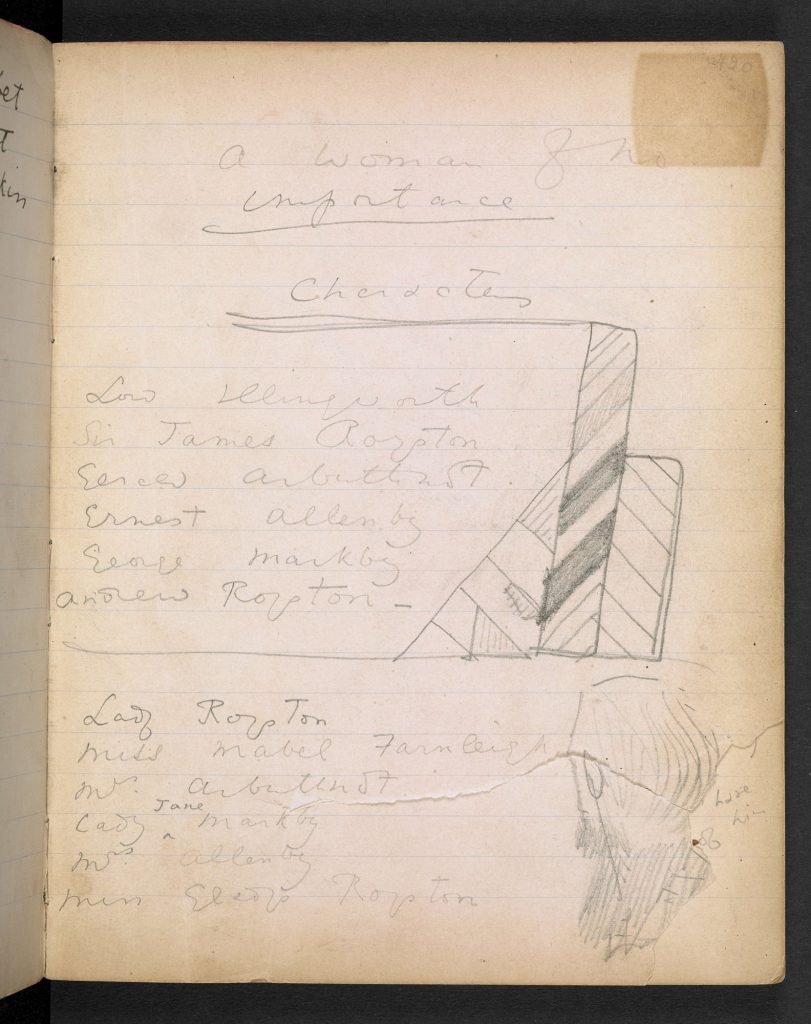

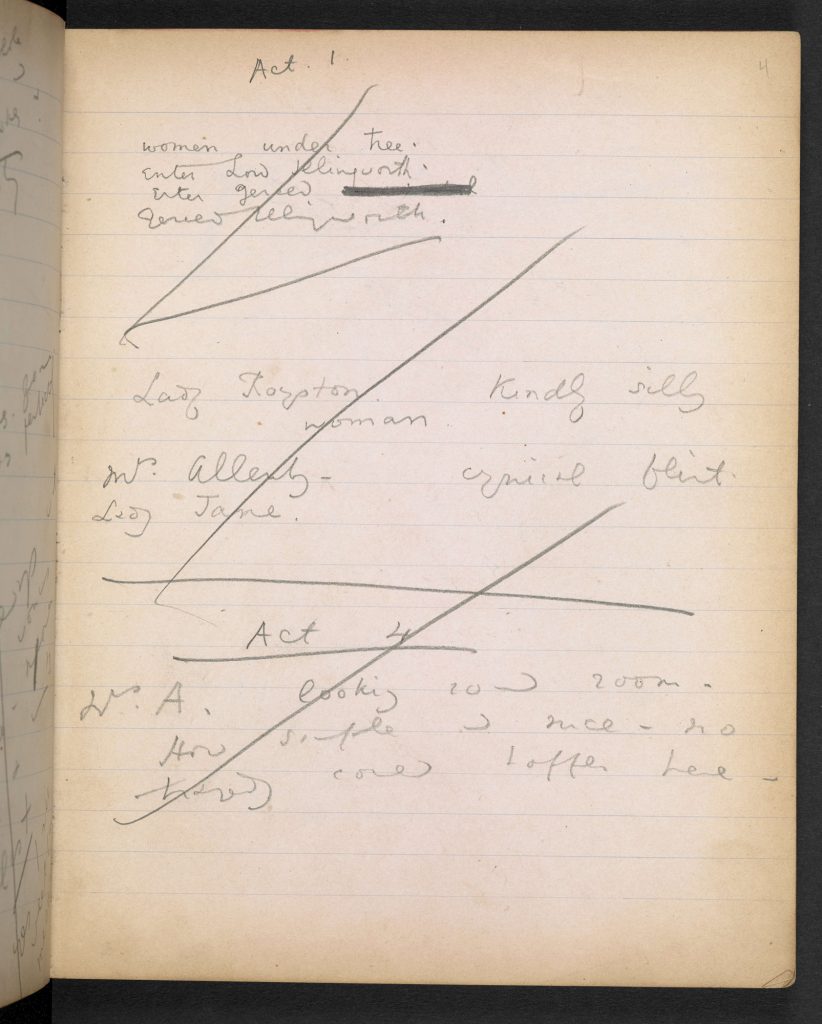

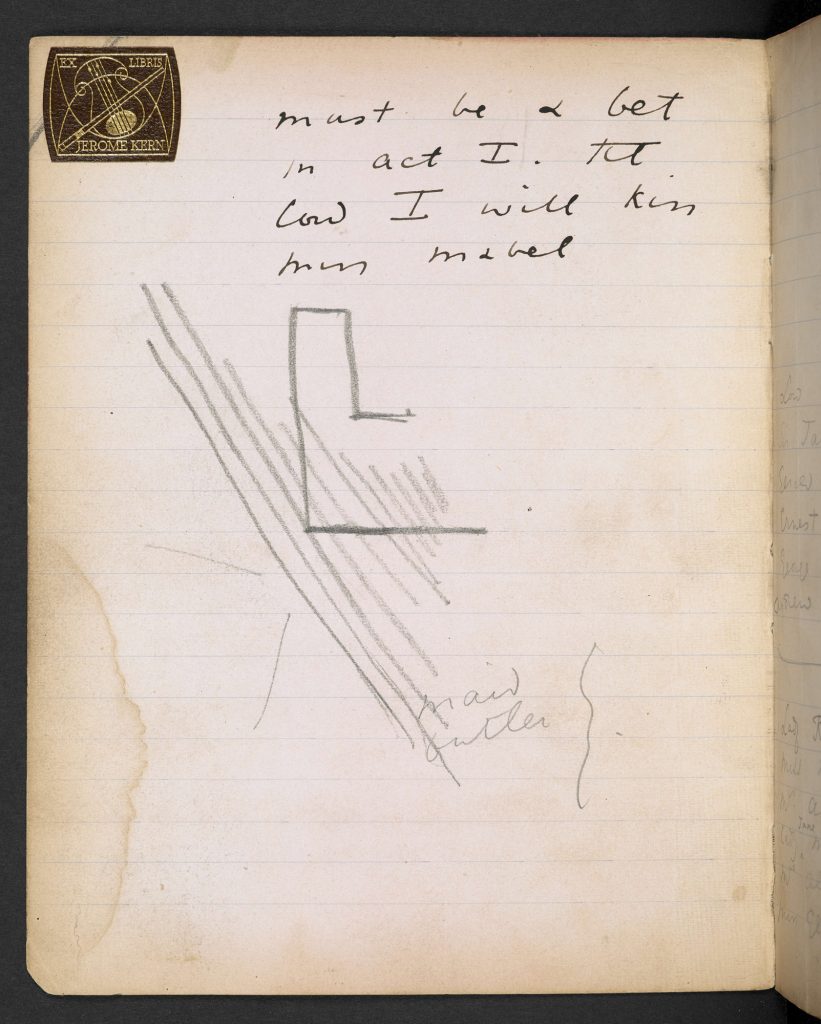

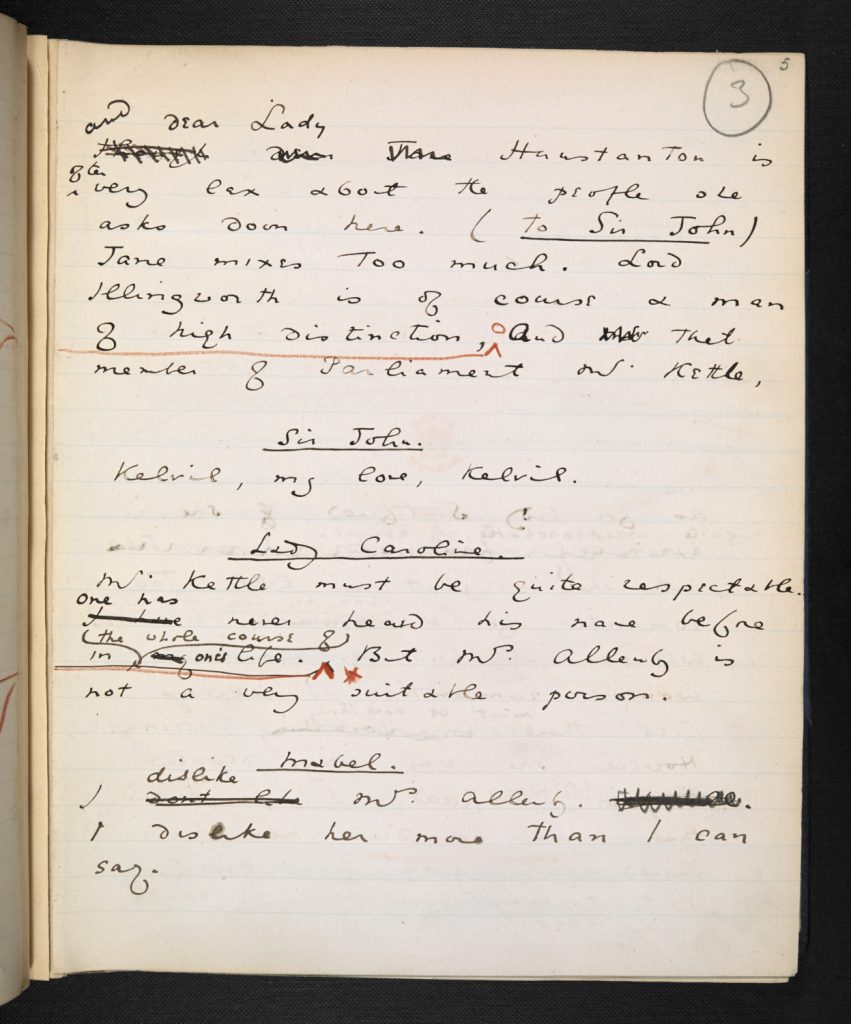

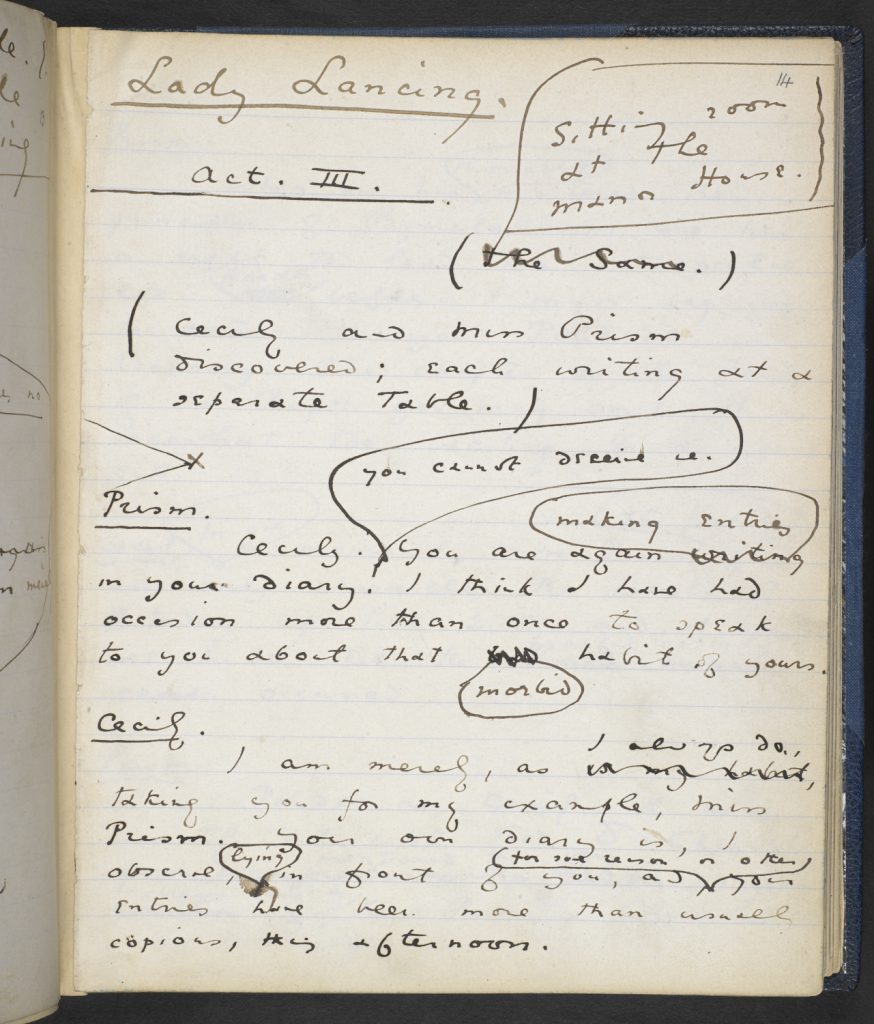

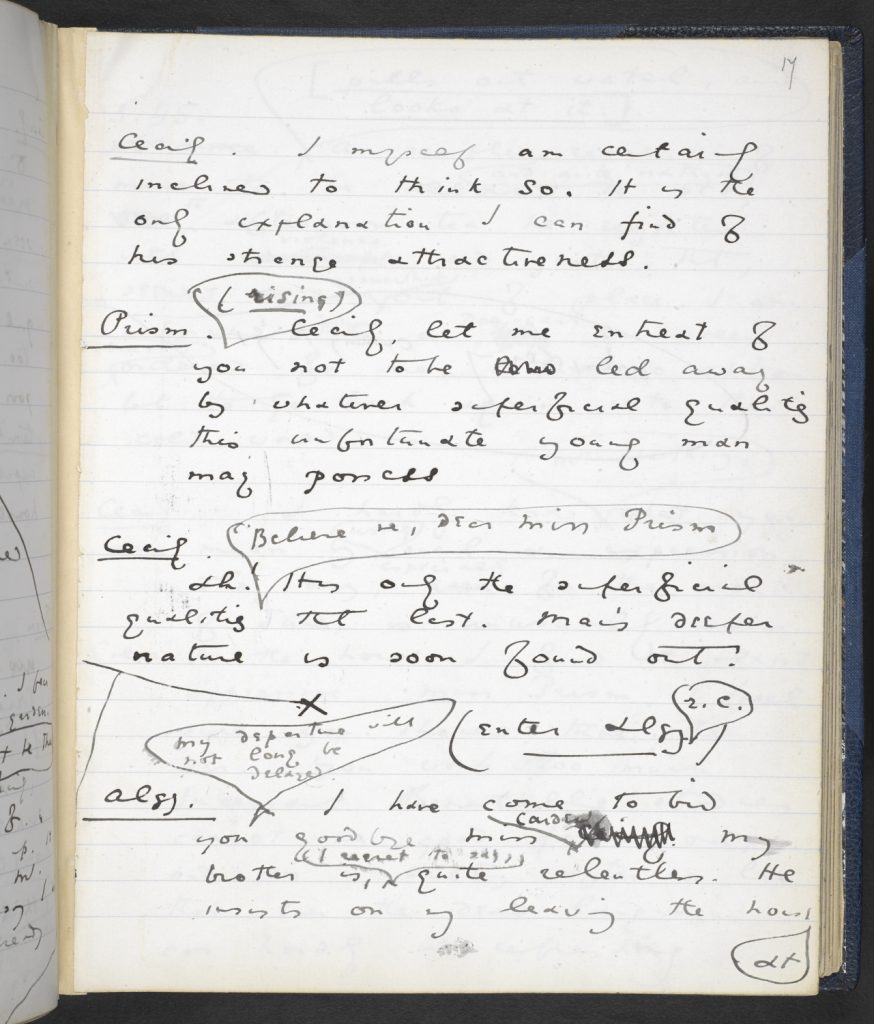

我個人最喜歡的一件王爾德藏品是一本樸實無華的小筆記本,裏面包含了《無足輕重的女人》(A Woman of no Importance)這部劇作早期的設想和後續創作過程的筆記。那些塗鴉、角色表、對話、情節線索、創作囈語讓這部即使對二十一世紀的觀眾來說也依舊風趣而不失機鋒的戲劇初露端倪。我之所以特別喜愛這個筆記本,是因為它告訴了我們王爾德是怎樣進行寫作、思考和最終完成作品的。相較於他後期寫《不可兒戲》(The Importance of Being Ernest)、《理想丈夫》(An Ideal Husband)、《溫夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan)以及正式創作《無足輕重的女人》時,那些明顯經過醞釀、打磨和更規整的手稿和打字稿,這本筆記有其鮮明的不同之處。它之所以吸引我,是因為其中展現了王爾德在完善台詞和續寫情節之前許多未經修飾的思想火花和塑造人物的雜記。1900年1月22日,該戲於倫敦首演。

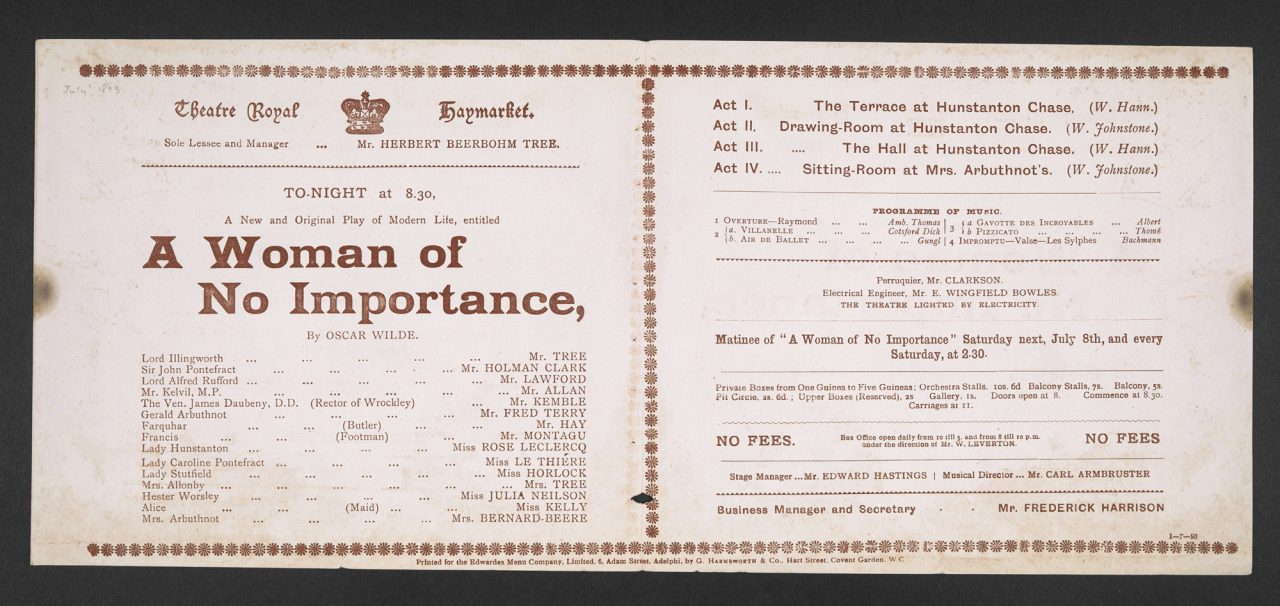

這個筆記本還暗含了王爾德和北美洲的淵源,以及他那趟美國之旅的一些相關信息。筆記本最初為美國的音樂劇作曲家杰羅米·科恩(Jerome Kern,1885-1945)所有,他寫過的曲子包括《煙霧迷眼》(’Smoke gets in your eyes’)和《今晚你看我的樣子》(’The way you look tonight’)。科恩通過美國戲劇文藝經紀人伊麗莎白·馬布里(Elisabeth Marbury)結識了王爾德。1882年王爾德在美國作巡迴演講,馬布里和王爾德正是在他第一場談「英國文藝復興」的演講上認識的。之後馬布里便代表王爾德處理其在倫敦和紐約的相關事務。 這份《無足輕重》草稿後來的主人是瑪喬麗·威金·布里斯科(Marjorie Wiggin Prescott, 1893-1980),一名收集書籍和家具的美國收藏家,她的王爾德收藏於1981年在佳士得拍賣行出售。筆記本是作為埃克勒斯遺贈(Eccles Bequest)的一部分被收入大英圖書館,它的捐贈者是瑪麗·埃克勒斯子爵夫人(Mary Viscountess Eccles,1912-2003),一名藏書家、慈善活動家,同時也是大英圖書館美國友好協會的成員。這一收藏不僅囊括了王爾德最重要的手稿,也包括了他生前的信件、藏書、肖像和照片。藏品裏還有許多王爾德劇作首演和之後公演的節目單。正是這些層次豐富的檔案和故事,使得通過原始收藏館藏資料來研究王爾德變成了一件讓人興奮不已的事情。

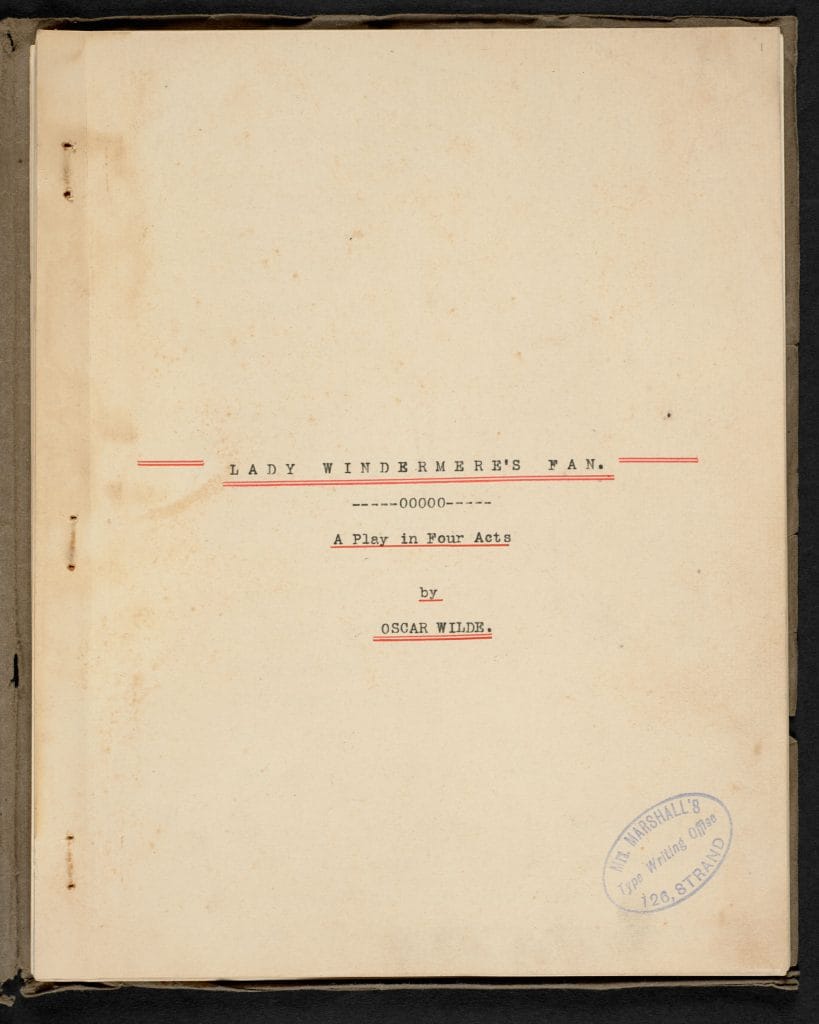

這些打字稿向我們講述了關於王爾德及其創作歷程的故事?

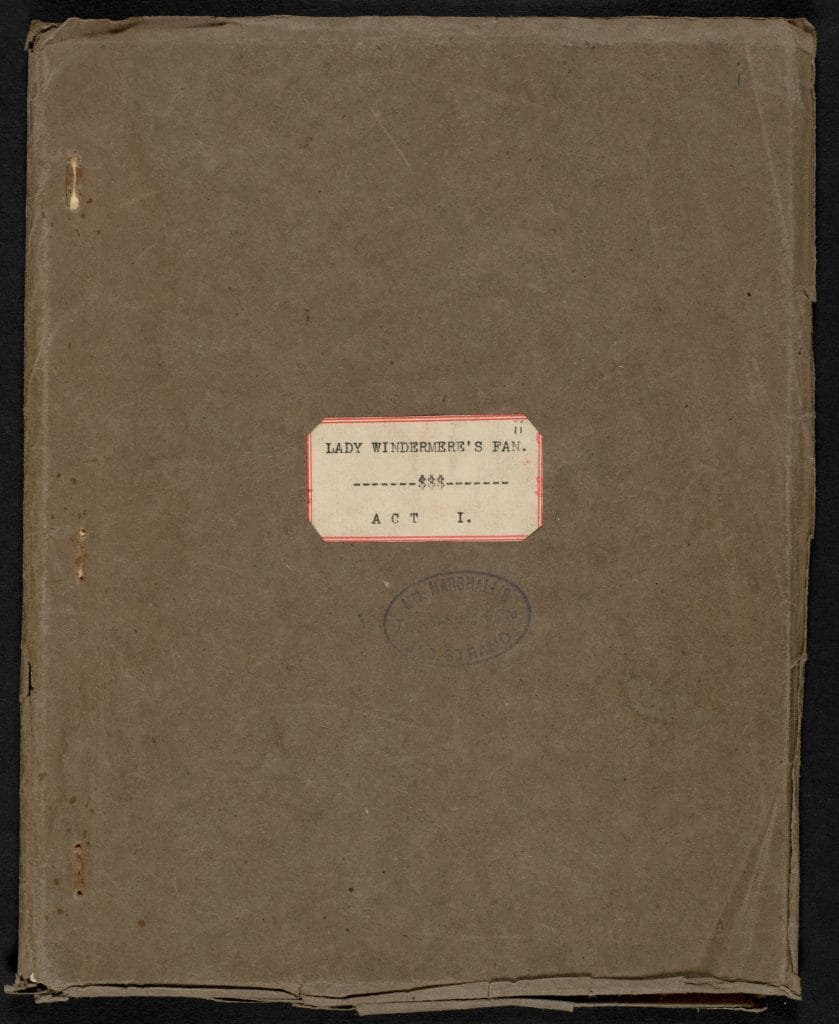

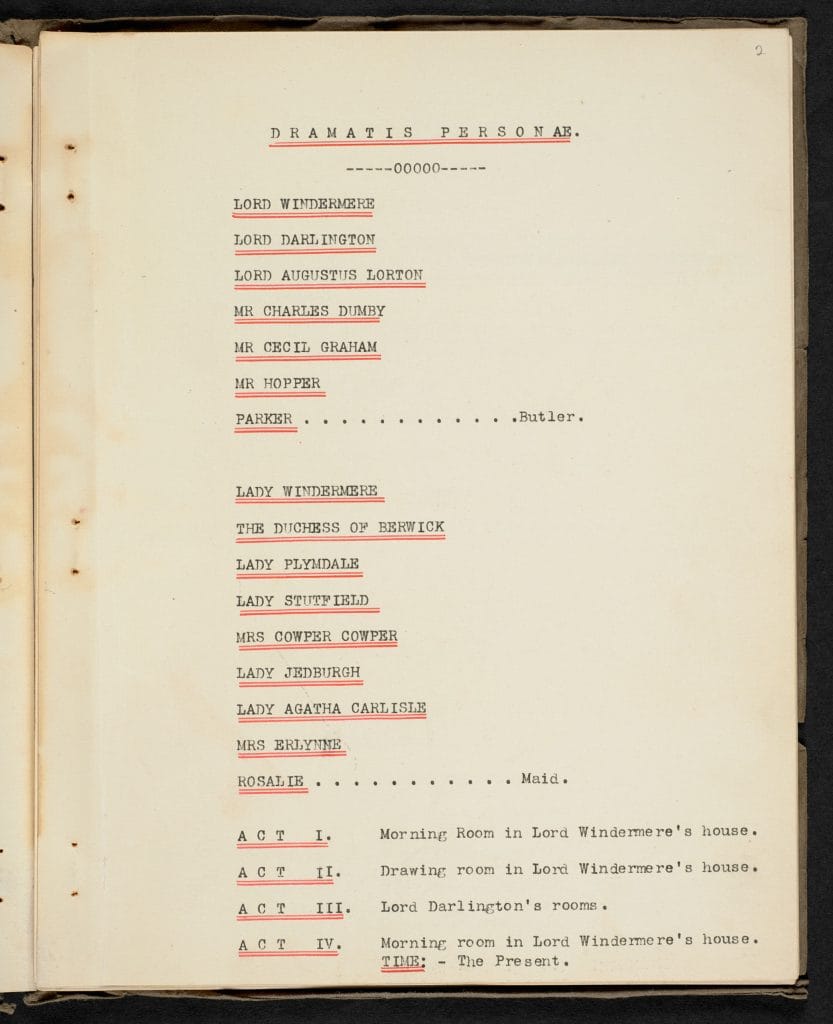

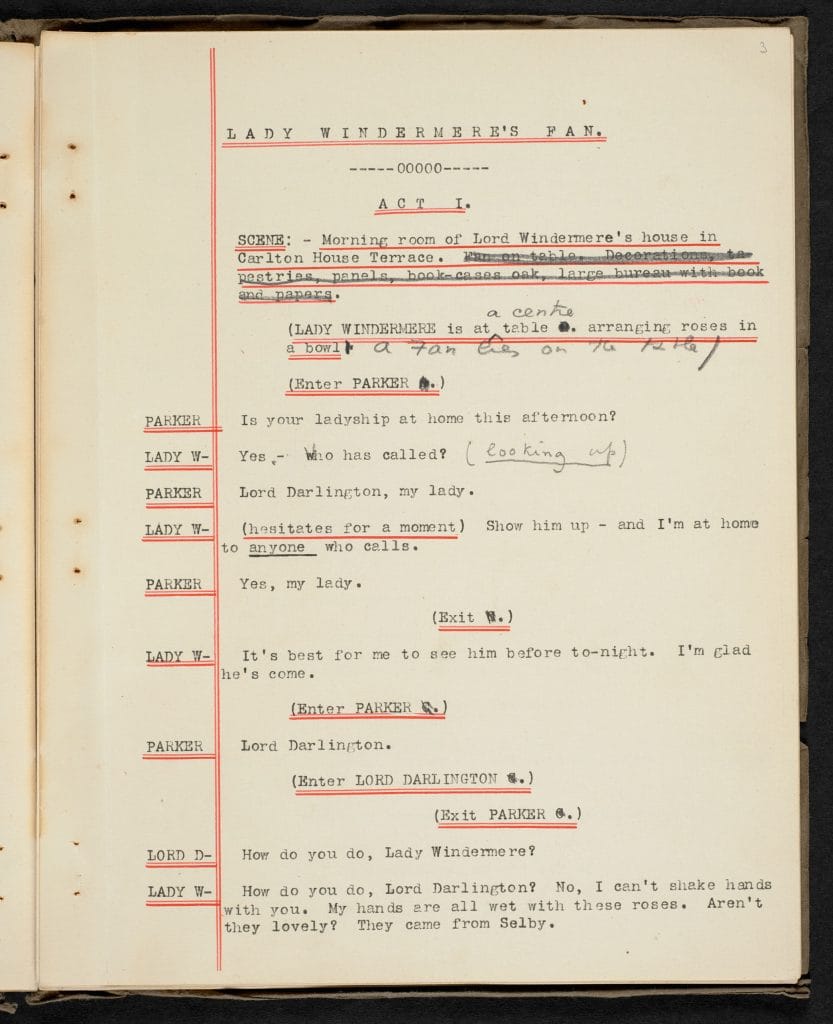

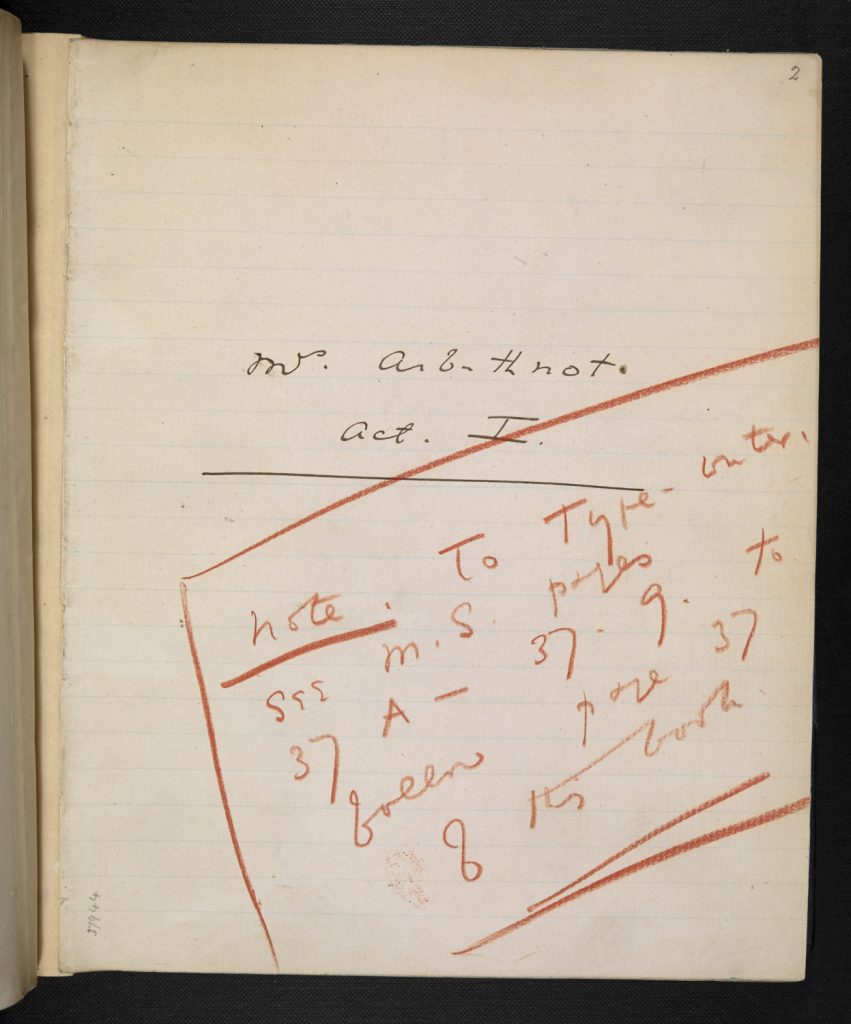

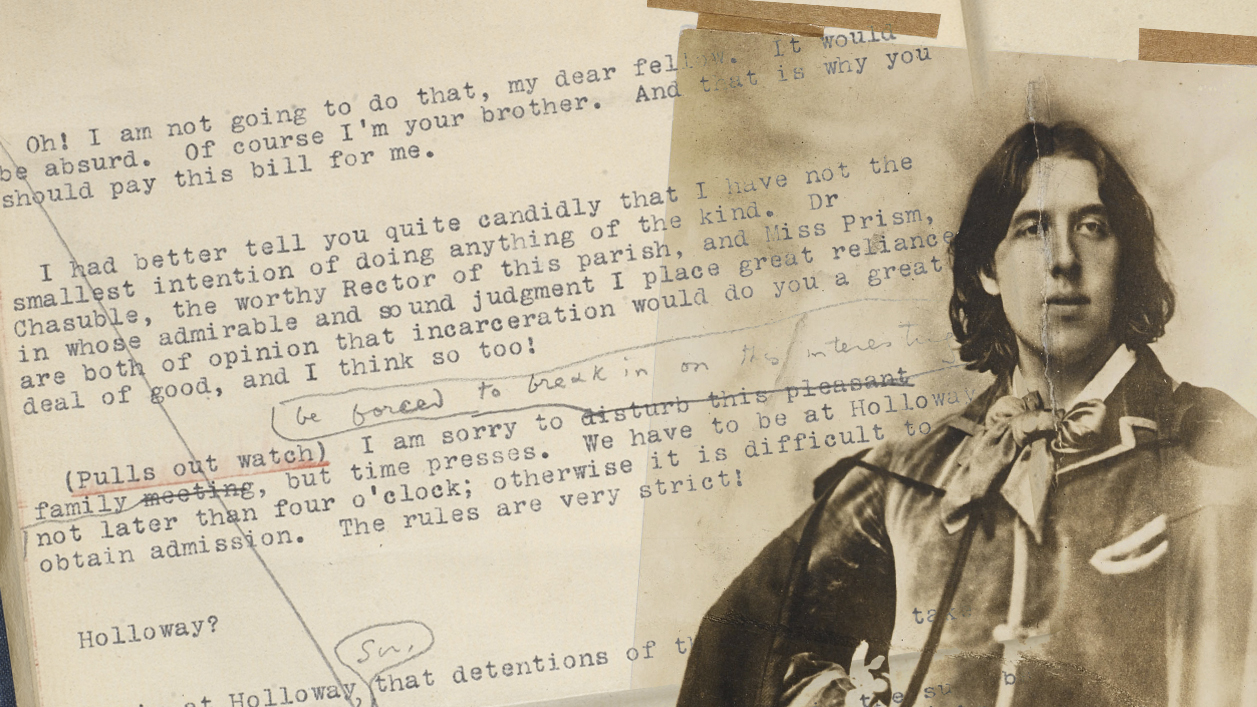

王爾德將粗擬的草稿完善成更接近成品的臺本,然後把它交給打字員用打字機打出來,以便進行下一步的修改和訂正。大英圖書館藏有王爾德經典劇作的原始創作手稿,以及作為二稿的打字稿。一般打字稿會發回給王爾德,而那則會是他第一次看到自己的劇作開始成為適用於演出的劇本。每一份打字稿上都印有“Miss Marshall’s type writing office, 126 Strand”(馬歇爾小姐打字室,河岸街126號)的圖章。從1879年起,王爾德就住在索爾茲伯里街13號,倫敦的河岸街126號差不多就在那對面。王爾德與他的打字員以及上演其劇作的劇院在物理距離上如此親近,也為我們提供了理解王爾德戲劇作品創作與發展過程的一扇狹小的地理視窗。

在一些草稿裏,王爾德也用他給演員們加台詞的方式給打字員寫下說明文字,因此介於演員和打字員這兩種閱讀群體之間的界限變得有些模糊。但看戲的觀眾們卻無法看到這一階段的創作。不過現在正好有這樣一個絕佳的視角,讓我們得以讀到王爾德當時似給人物加台詞那樣給打字員留下的說明。

王爾德在創作過程中,使用了各式各樣的工具:他用鉛筆或墨水筆將草稿寫在打字紙上,也寫在筆記本、紙片或者橫條紙上。這意味著他是按部分、階段性地進行創作的,而且他從不拘泥於單一的寫作形式。許多作家在寫作的時候要么幾乎教條式堅定不移地依賴裝訂筆記本,要么就撕下手邊能找到的一切東西的一角,王爾德走的則是這兩者的中間路線。儘管他後期的草稿可以說頗有條理,但他仍然很靈活地運用各種手邊能寫東西的材料來進行寫作。有些情況下他用紅色粉筆來突出一些插入的修改,其它時候他會用黑色墨水筆或者是鉛筆。

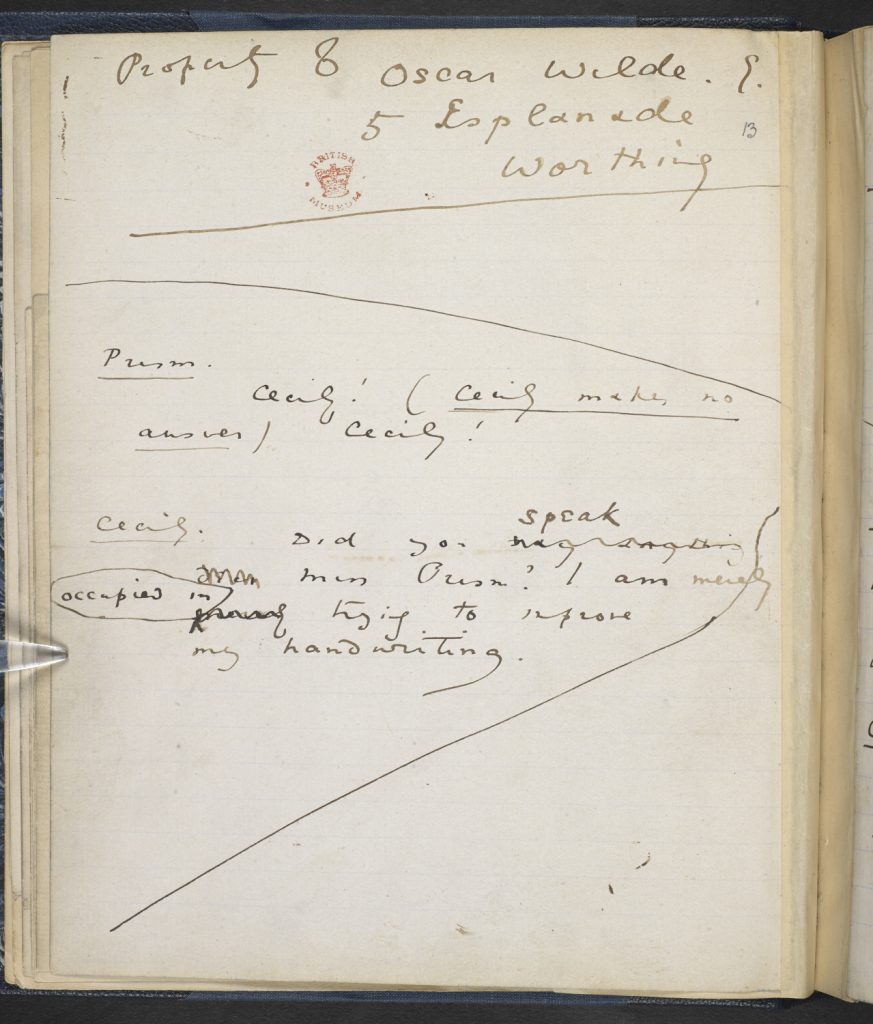

在《不可兒戲》早期的創作草稿裏,我們能看到各色大小不一、材質各異的紙張,這說明王爾德在寫作的時候,是同時使用著那些未經裝訂的打字紙和裝訂起來的手稿本。手稿前端的幾行字證明這其中的部分手稿曾經送到了打字員手裏,因為上面寫著“Property of Oscar Wilde 5Esplanade Worthing”(王爾德所有,濱海大道5號,沃辛市)。正是在1894年的八月,王爾德在英格蘭沃辛市的度假途中,寫下了《不可兒戲》。

王爾德對劇作的修訂揭示了哪些秘密?

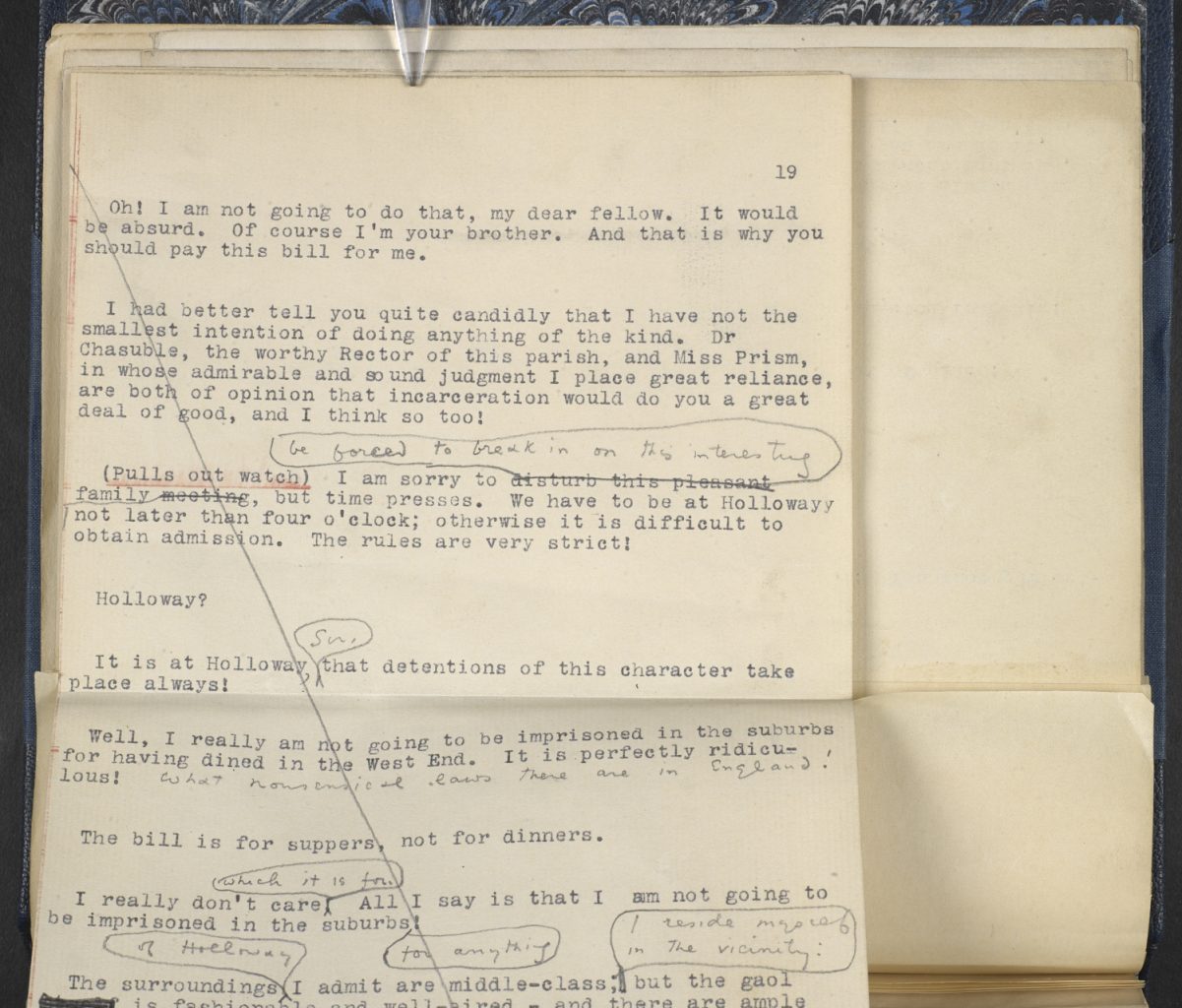

這個本子裏的打字稿部分還包含了一出被刪節的場景——法務官格里斯比先生正打算逮捕亞吉濃並把他關到霍洛威監獄去。這場戲突出了地理空間上的精神張力以及地理位置中的社會隱喻:

——「先生,這類情況都是要拘留在霍洛威的!」

——「嘿我可不願意因為在西區吃了頓飯 就得被關到郊區去。這簡直是荒天下之大謬。英格蘭這到底都有些什麼貽笑大方的法律啊! 」

——「這張傳單是因為你吃的晚飯,而不是隨便哪頓飯。」

——「我才懶得管它到底是哪一頓。我說了,我不要去郊區蹲監獄!」

我們在這頁手稿上還能看出王爾德對一些看起來無傷大雅的台詞也作出了修改:「我很抱歉我打擾了這場溫馨的家庭聚會」變成了「我很抱歉我不得已闖入這場有趣的家庭聚會」。王爾德之所以進行這些調整,興許是因為相比台詞本身的意義和內容,他更側重考慮台詞在舞台上的表演效果 。

許多對舞台指示和人物台詞的修改都被王爾德用氣泡框圈起來插入到行文中去——彷彿演員們此刻真的就在一邊台上說話,一邊糾正台詞。 即使是尚在草稿階段,這些氣泡框也營造出了台詞、聲音和舞台動作三維聯動的戲劇氛圍。舞台和文字之間的空隙在草稿的形式裏縮小了。

為什麼說大英圖書館的王爾德手稿館藏非常重要?

從初稿到最終的演出以及中間的每個階段,大英圖書館的王爾德藏品讓讀者們得以看見王爾德是如何一步步完成他的劇作的。除了這些王爾德曾經訂正、完善過的手稿和打字稿,大英圖書館也收藏了《不可兒戲》早期公演的一些原始照片。這是王爾德的第三部戲,於1895年情人節那天在聖詹姆斯劇院首演。這些1895年公演的照片,讓我們瞥見這部戲演出時的面貌,就像王爾德當初看到自己的戲首演時一樣。照片展現了觀眾們第一次看這齣戲時的情形。照片裏,艾琳·凡布魯(Irene Vanbrugh)出演格溫德琳·法爾法斯,喬治·亞歷山大(George Alexander)出演傑克·沃辛。喬治·亞歷山大當時還是聖詹姆斯劇院的經理,這也是《溫夫人的扇子》1892年公演的地方。

無論是在非專業的舞台上或是在倫敦西區,《不可兒戲》幾乎一直都在世界各地輪番上演。而在這些早期公演的照片裏,這部戲卻以如此新鮮新奇、彷彿與世人素未謀面的面貌出現,這對二十一世紀的觀眾來說簡直帶有幾分顯靈的意味——居然還有那樣一個《不可兒戲》尚且籍籍無名的年代啊?

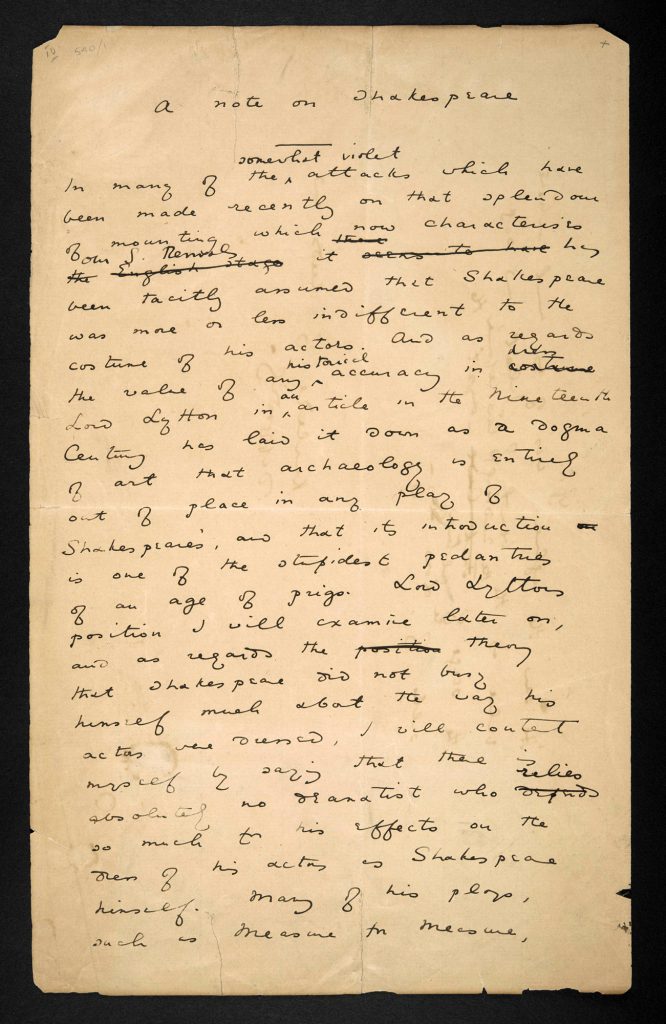

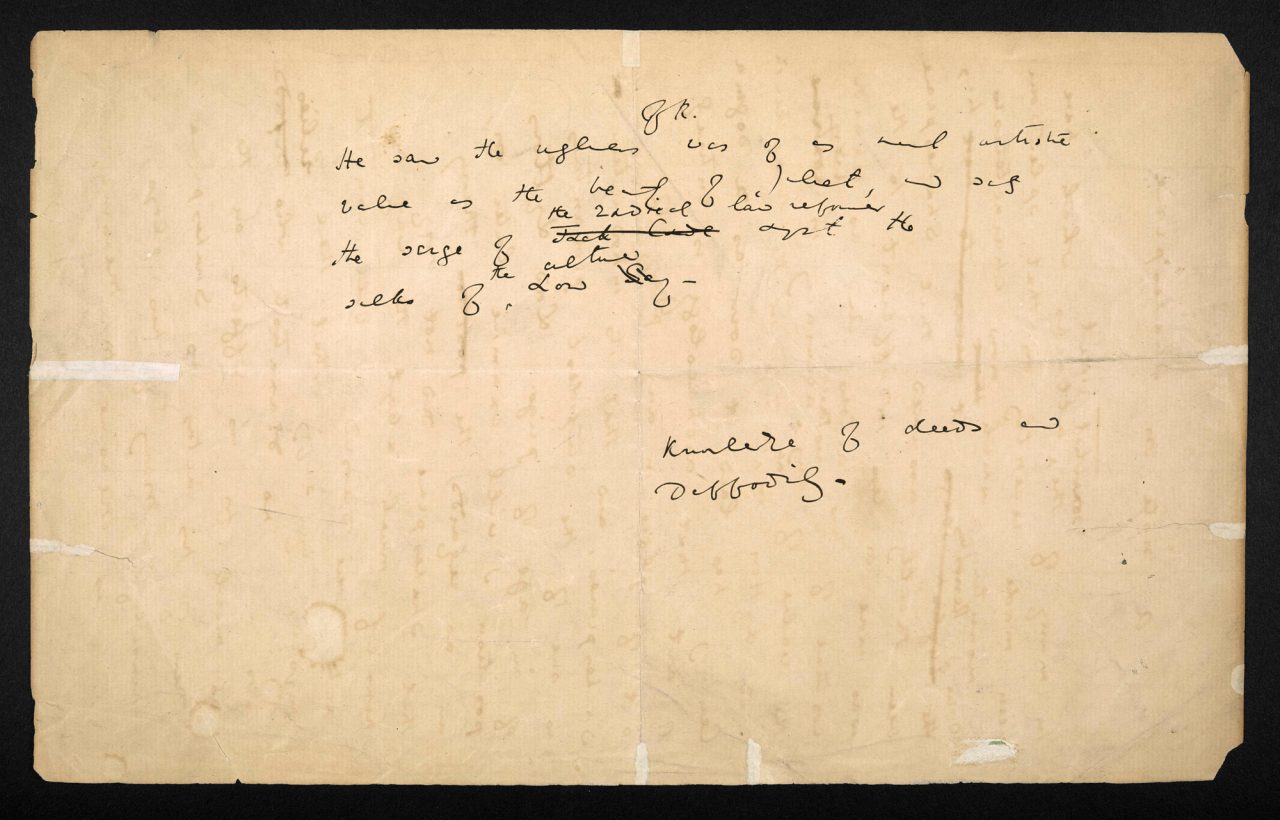

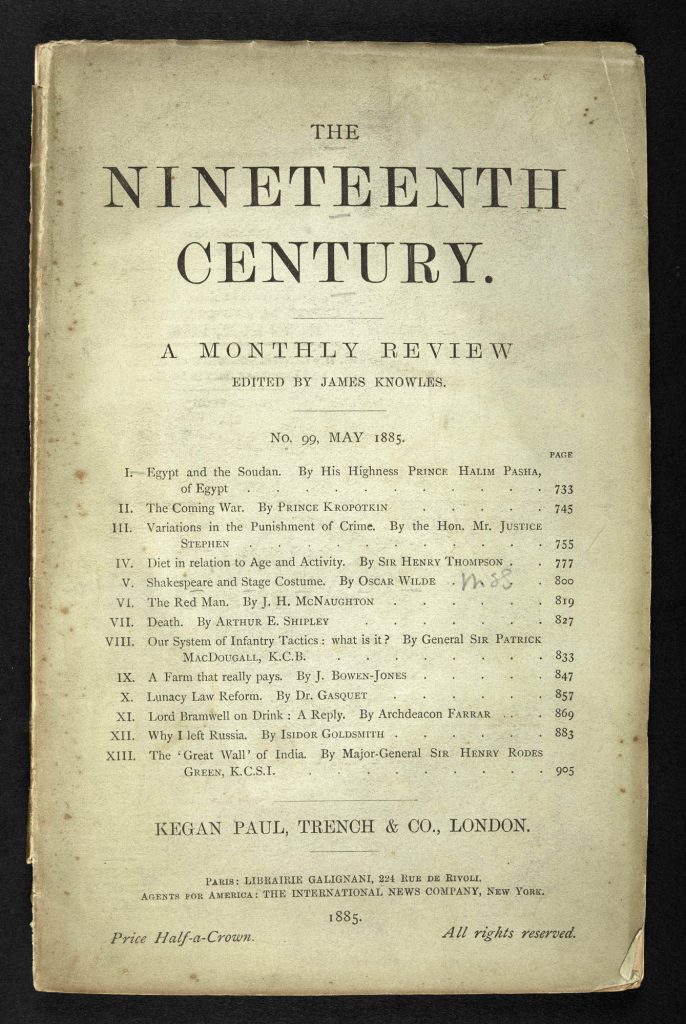

不過,劇作家也只是王爾德多重身份中的其中一種。他同時是一名多產的散文家,文章除了圍繞社會主義、室內設計和伊麗莎白時代這幾個話題以外,也會談及別的事情。王爾德的不少文章要么拿去發表,要么則拿來演講,譬如談伊麗莎白時代和設計的文章就是他在1892年美國巡講時發表的系列演講。而另一篇發表題為《莎士比亞與舞台著裝》的文章則充分說明王爾德的興趣並不僅限於戲劇創作,他也對演出本身、歷史服飾和相應的戲劇效果頗感興趣。

王爾德的文字以不同的形式流傳下來,並且在不同的時空中繼續等待著與我們相遇。我們希望通過數字展現更多王爾德的原始手稿資料,使其成為網上觸手可及的資源,以饗世界各地的讀者,讓大家得以探索這位作家筆下豐富多變的作品中世人仍知之甚少的一面。

文章翻譯:劉嘉

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 亞歷珊德拉·奧特(Alexandra Ault)

亞歷珊德拉·奧特是「1601-1850年西方手稿部」的主策展人,該部門的館藏囊括了從英語文學到世界歷史的重要藏品。亞歷珊德拉也是「大英圖書館在中國」項目的主策展人,負責大英圖書館在中國各地多個展覽裡珍貴文學館藏的出借事宜。她的研究領域為十九世紀的出版物、手稿與印刷的關係,以及文學手稿在創作與完稿後的歷史生命。