一便士驚悚小說

「一便士驚悚小說」(Penny Dreadful)是十九世紀的一種熱門出版物類型。本文中,朱迪斯·弗蘭德斯(Judith Flanders)探討這些廉價浮誇、大量配圖的故事書為何能在維多利亞時期如此盛行。

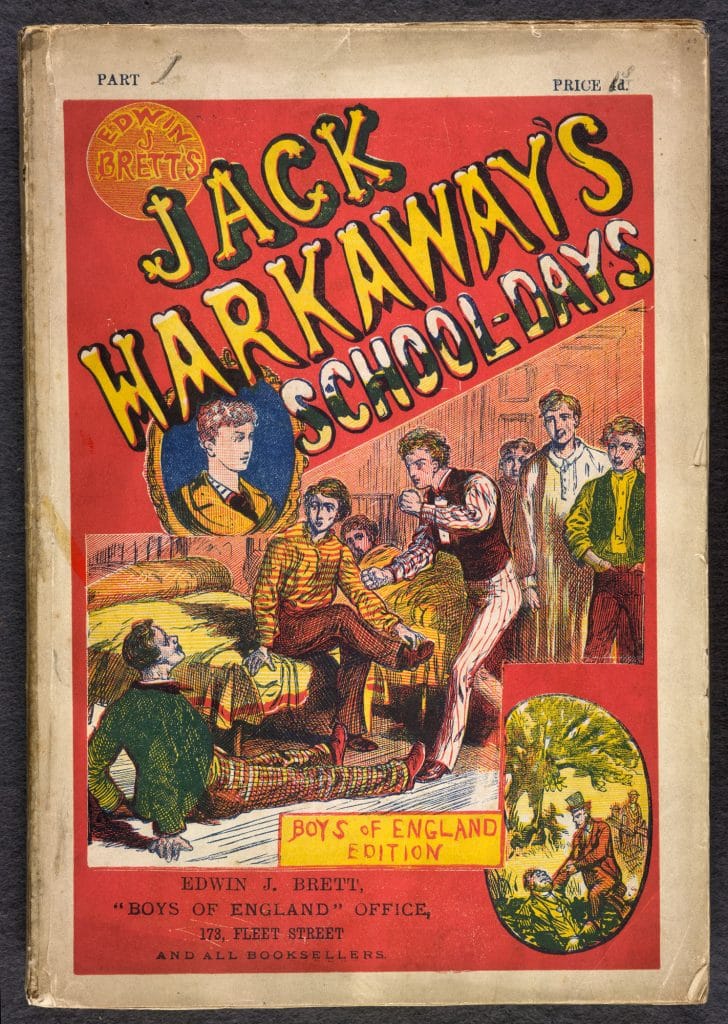

十九世紀三十年代,隨著識字率的提高和印刷 技術的改善,朝向工人階級的廉價小說興盛一時。有一種摺頁冊,最早名叫「一便士流血故事」(Penny bloods),到六十年代改稱為「一便士驚悚小說」,內容為冒險故事,起初講及海賊和大盜,後來轉向犯罪和偵探故事。這種冊子每週發行,每一「號次」或期刊共八頁,偶爾是十六頁,首頁配一張黑白插圖,佔半個頁面,後面全是文字,兩欄排版,頁底直接換行,那怕斷了句子也無所謂。

大盜和哥特故事的成功

這些流血故事紅得發紫,創造出龐大的新讀者群。1830到1850年間,有上百家出版社出版「一便士」小說,還有大量雜誌專攻此類。剛開始的時候,這些冊子模仿廉價通俗小說,熱衷於十八世紀晚期哥特故事的趣味,唯恐不夠驚悚浮誇。「一個世界,」某作家說,「充斥行蹤不明的爵位繼承人、嗜殺成性的男爵、被綁去試毒的富貴小姐、吉卜賽人和匪幫頭子、面罩男和匕首女、被偷的孩子、醜陋的巫婆、冷酷的賭徒、狼心狗肺的浪子、異國公主」。[1]

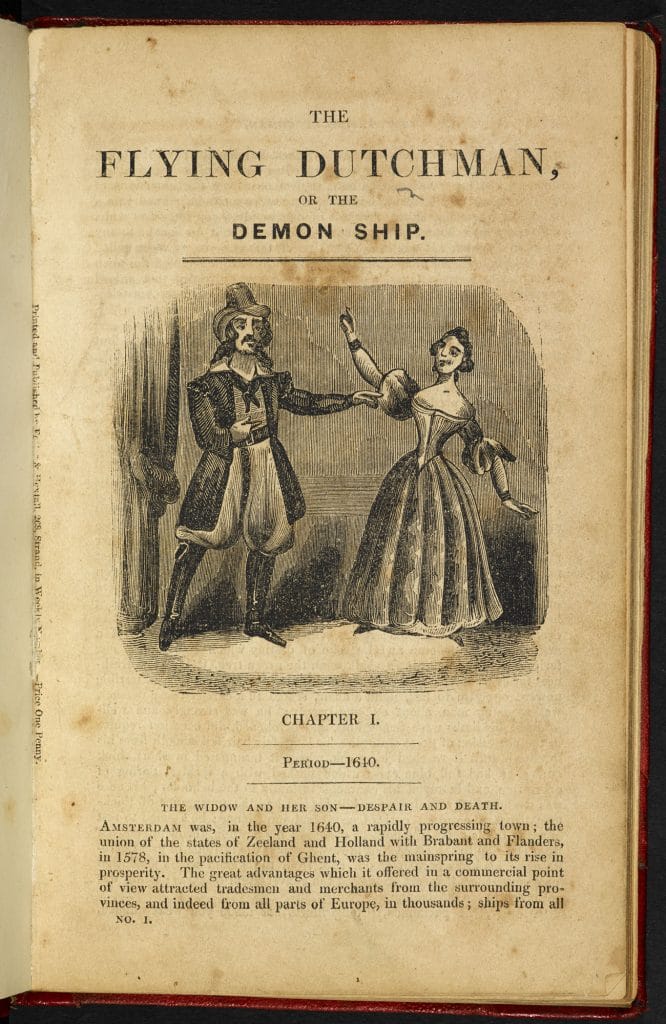

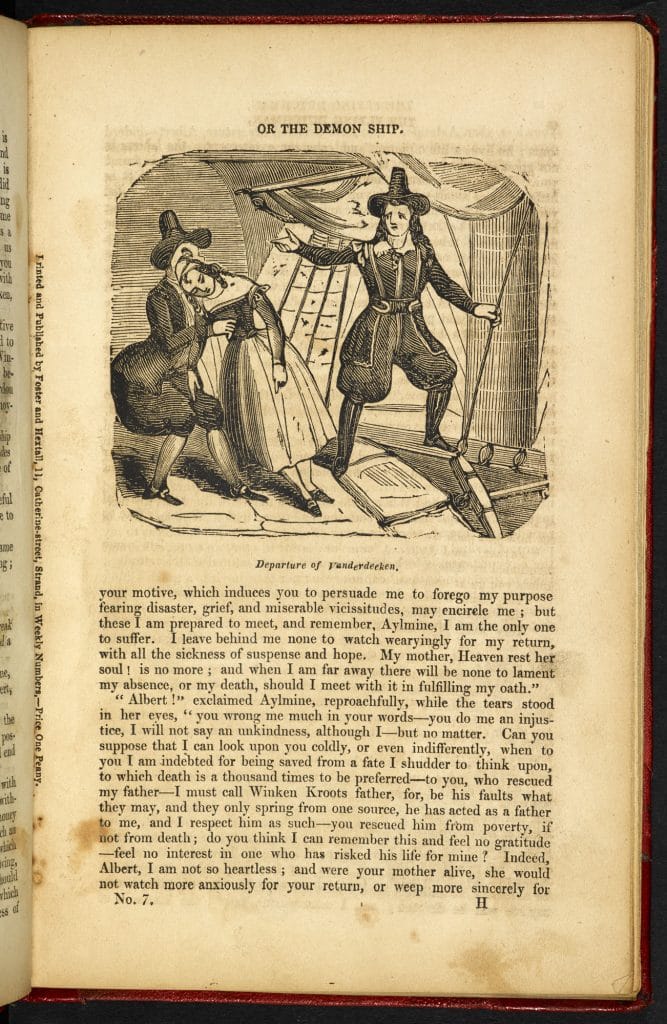

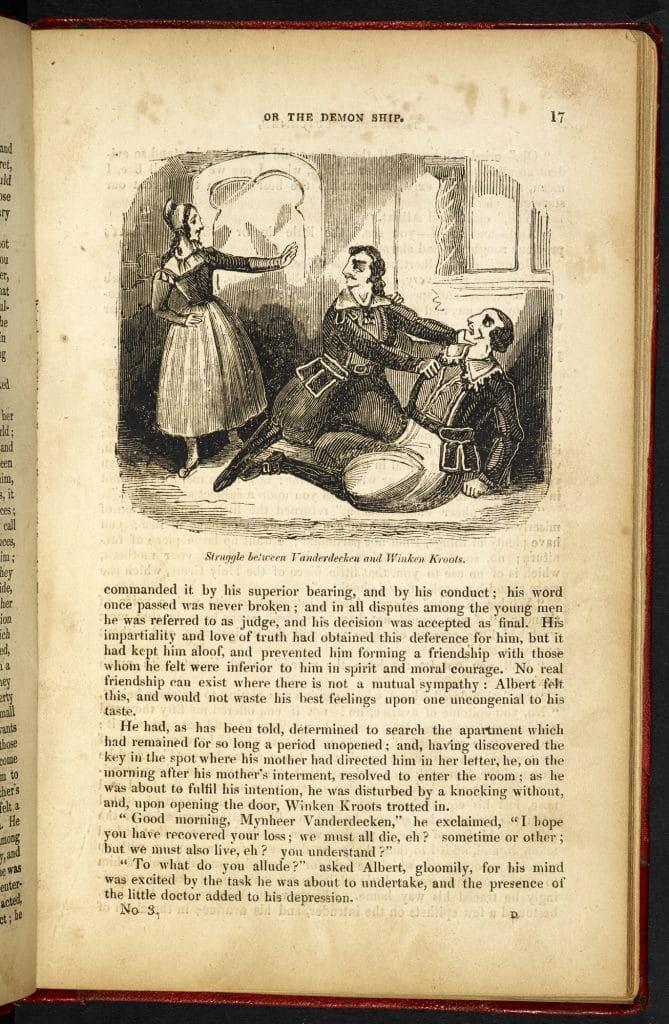

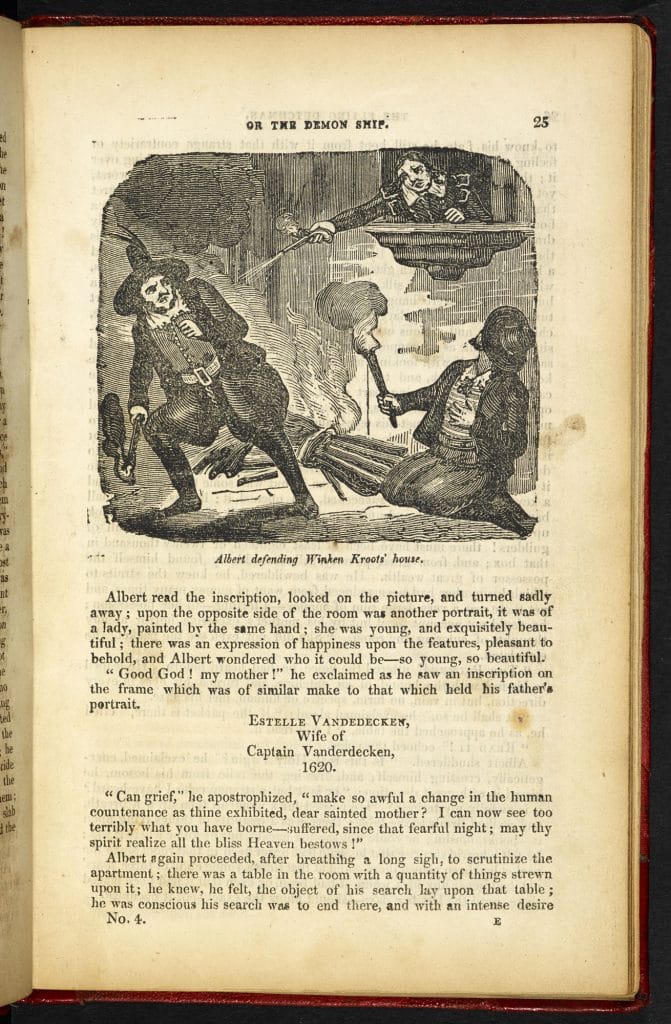

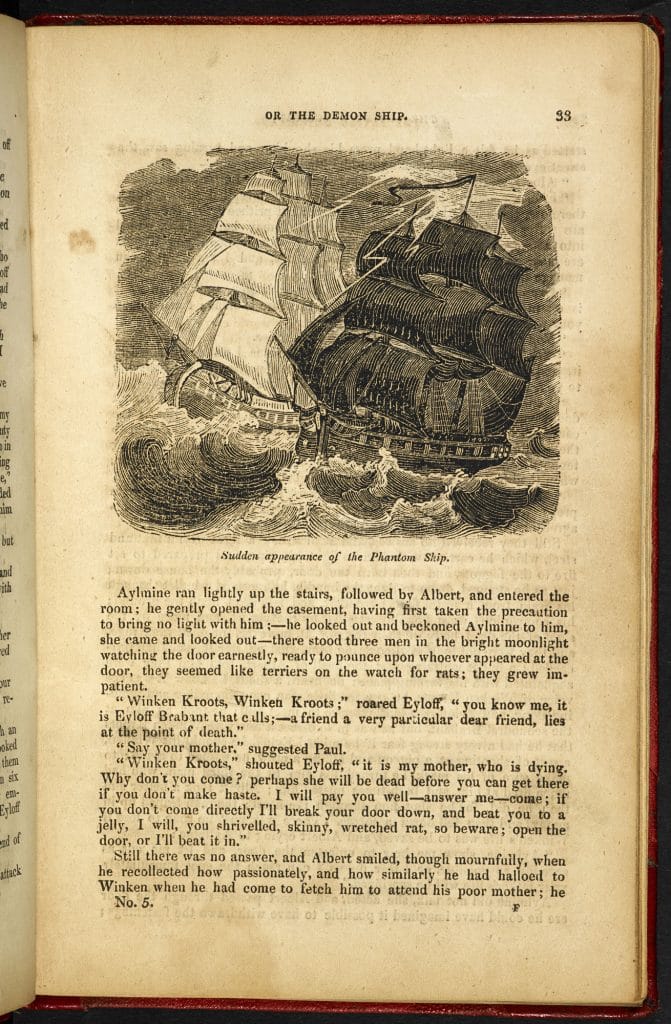

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》(The Flying Dutchman, or, The Demon Ship),有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》,有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》,有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》,有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》,有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

早期一便士驚悚小說《飛翔的荷蘭人:幽靈船》,有著十分顯著的十八世紀哥特風格,寫於1839年。

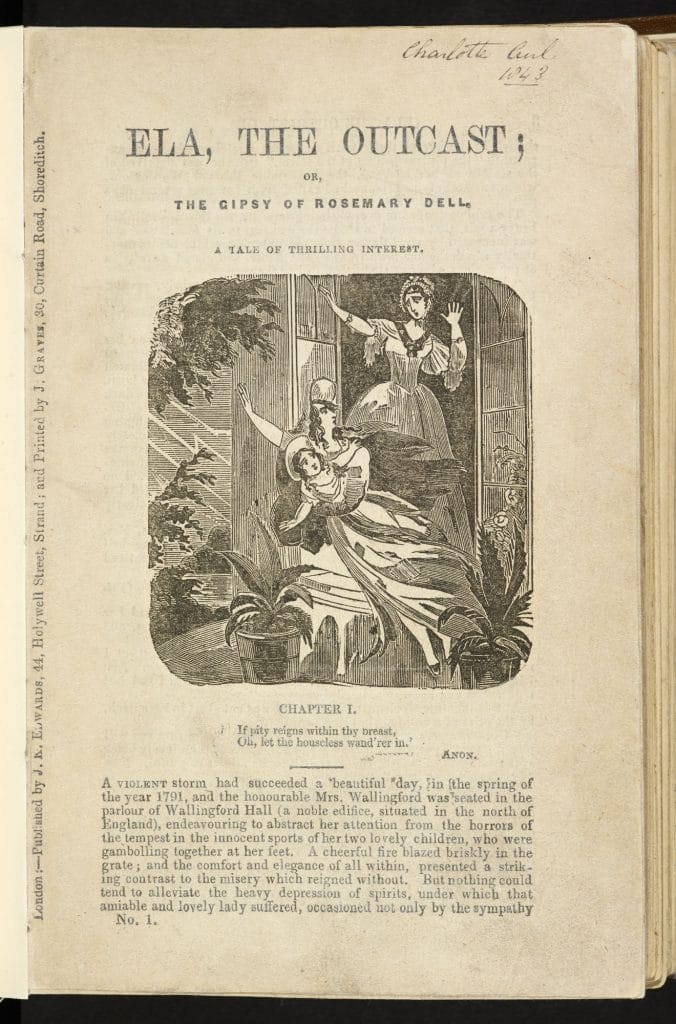

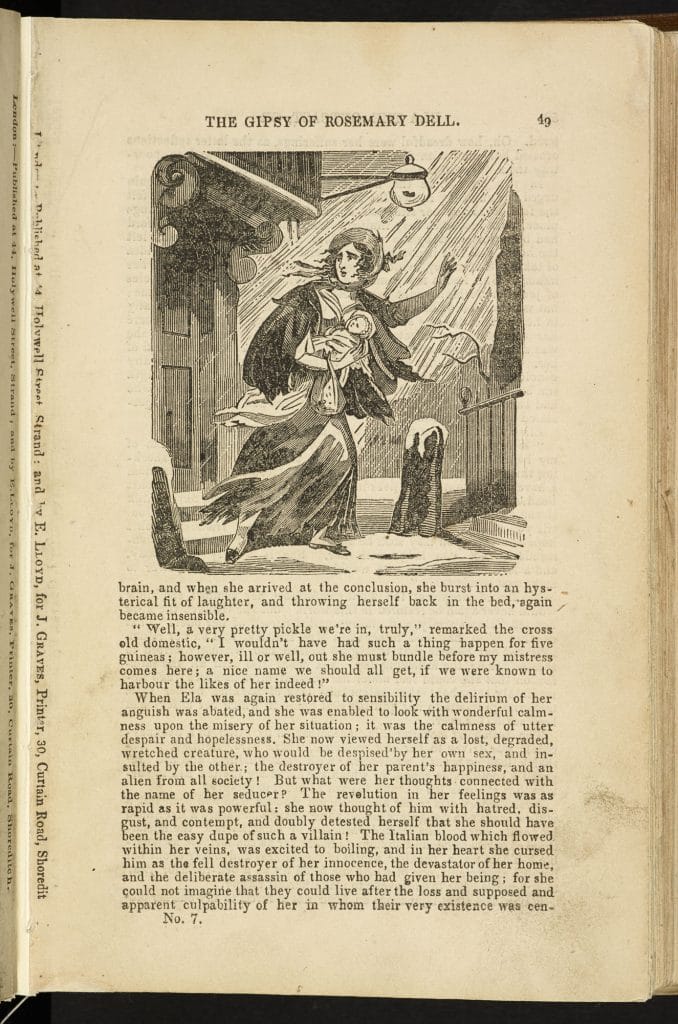

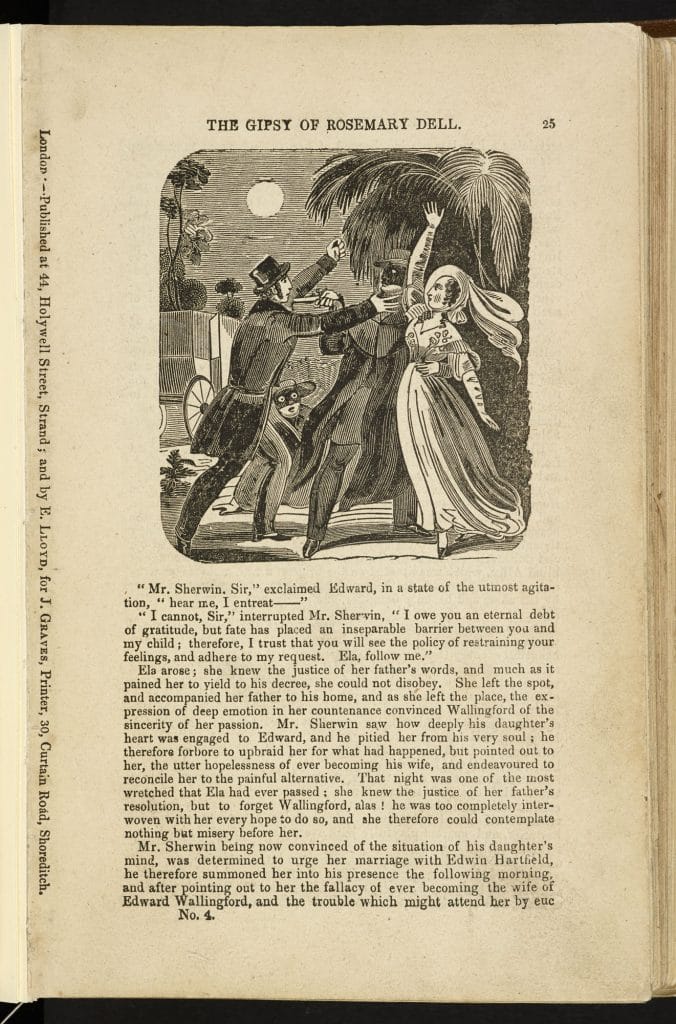

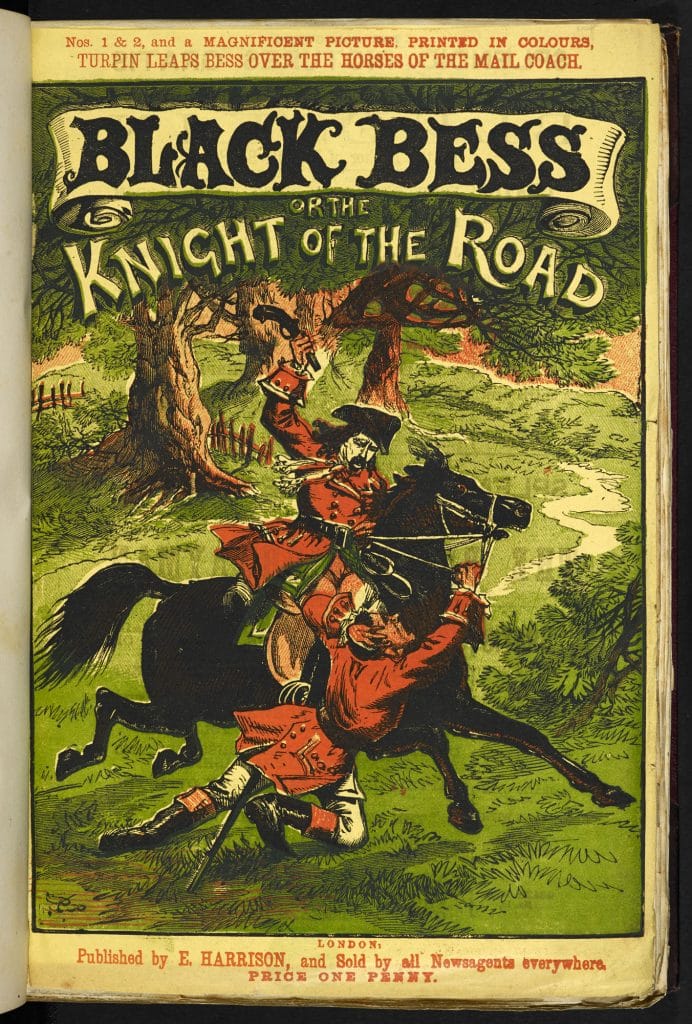

《艾拉的流放:羅斯瑪麗谷的吉卜賽人》(Ela the Outcast; or, The Gipsy of Rosemary Dell),一部典型的早期一便士驚悚小說,寫於1841年。

《艾拉的流放:羅斯瑪麗谷的吉卜賽人》,一部典型的早期一便士驚悚小說,寫於1841年。

《艾拉的流放:羅斯瑪麗谷的吉卜賽人》,一部典型的早期一便士驚悚小說,寫於1841年。

《艾拉的流放:羅斯瑪麗谷的吉卜賽人》,一部典型的早期一便士驚悚小說,寫於1841年。

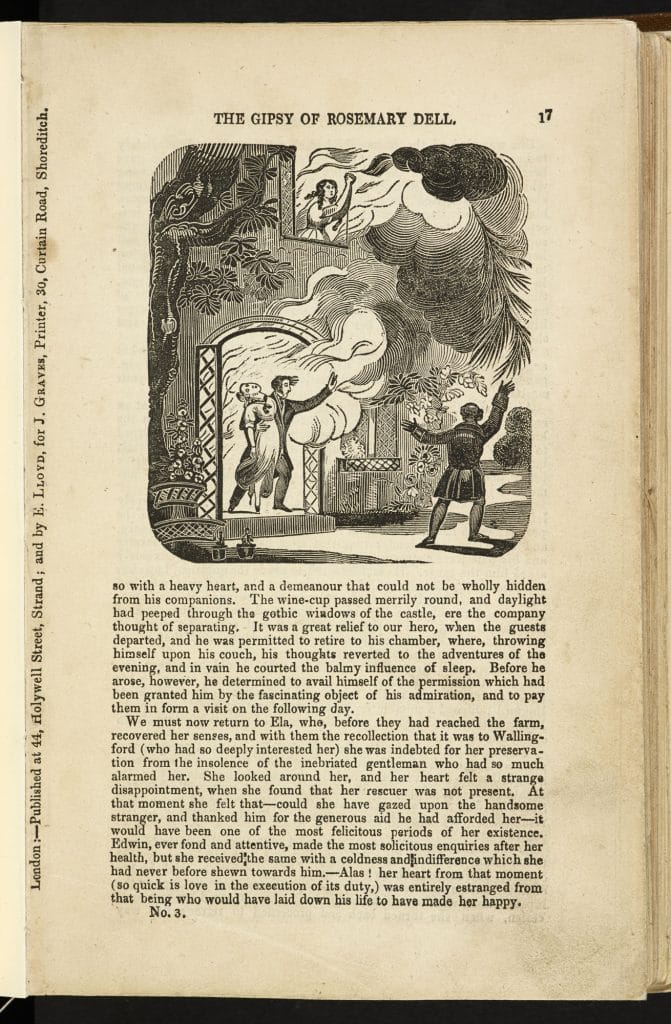

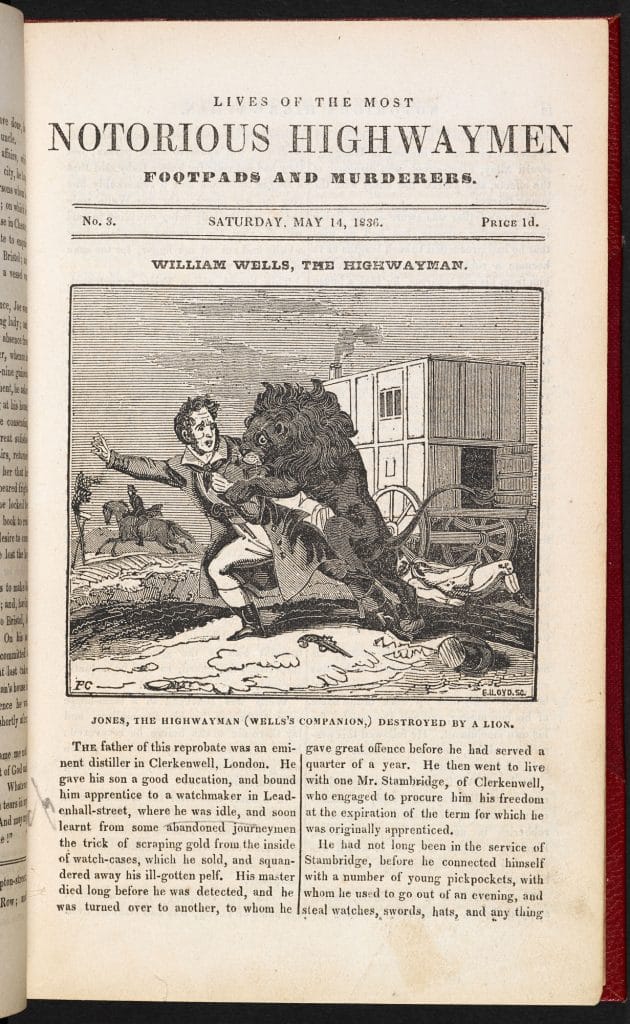

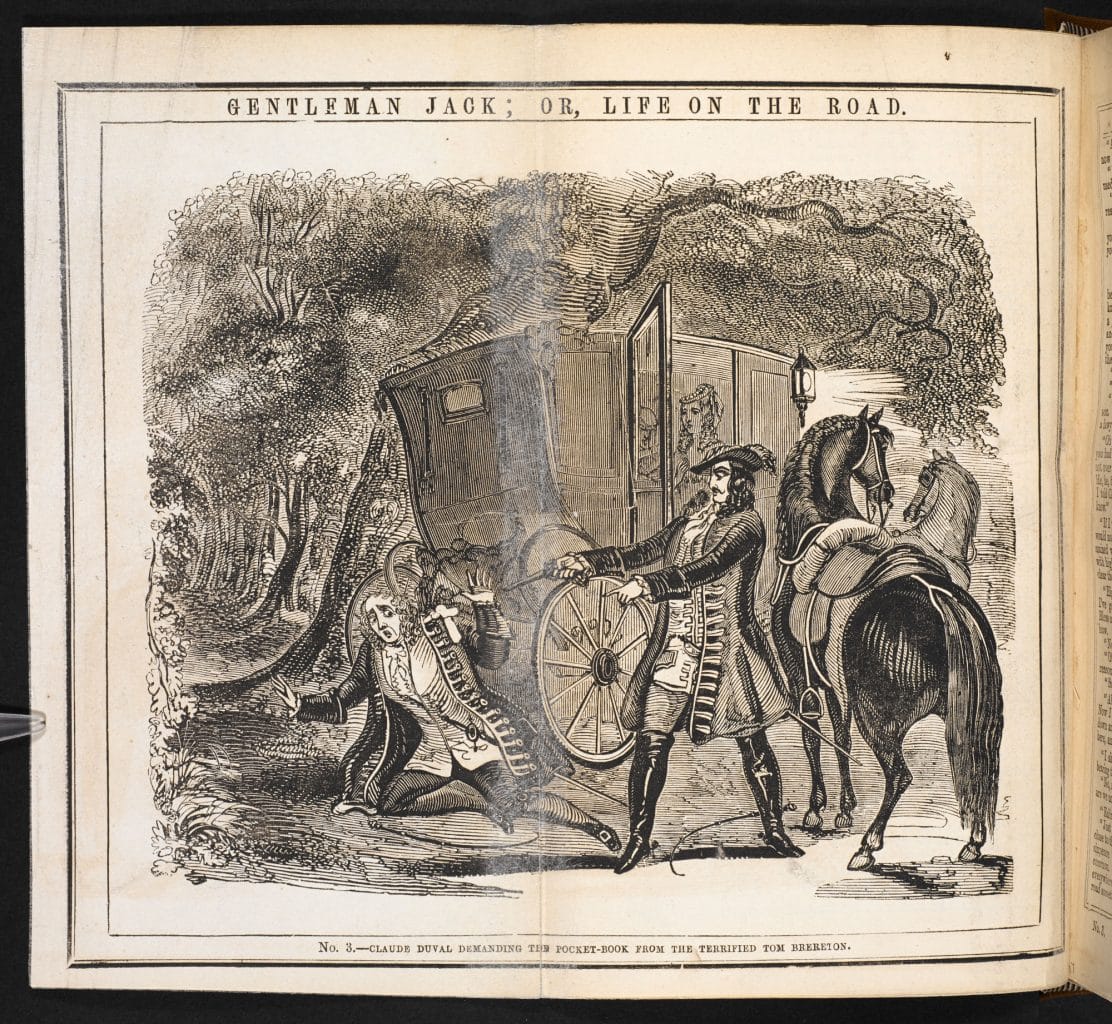

第一部一便士流血故事問世於1836年,題為《極惡非道生平錄》(Lives of the Most Notorious Highwaymen, Footpads, &c.),共六十號次。大盜一直是熱門主題。《紳士傑克》(Gentleman Jack)發行四年多,對歷史準確性或前後連貫性都不甚在意(有個角色被相當粗心地殺了兩回)。大盜迪克·特平(Dick Turpin)家喻戶曉,他的故事一再被傳述,尤其是(據說)一夜從倫敦策馬二百英里趕到約克的傳奇。在《黑旋風:大道騎士》(Black Bess; or, The Knight of the Road)中,特平一直逍遙了兩千二百零七頁才被正法。

插圖是必不可少的要素,其廣告效果和美術效果一樣突出。有一個忠實讀者說,「如果你看到一張雕版畫,畫上有個上絞架的男人,腳底燒著一堆火,還有……要是不曉得他姓甚名誰、生平經歷,還有其他有的沒的,那不得把人逼瘋。」所以不用驚訝,出版商給插畫師的一條指示就是,「血再多點,要很多!」

《黑旋風:大道騎士》某一期的封面,估計屬於1866到68年間。

史上第一部一便士流血故事《極惡非道生平錄》,出版於1836年。

一便士驚悚小說《紳士傑克》中的一幕搶劫場景,寫於1852年。

貧民窟、真實犯罪和偵探

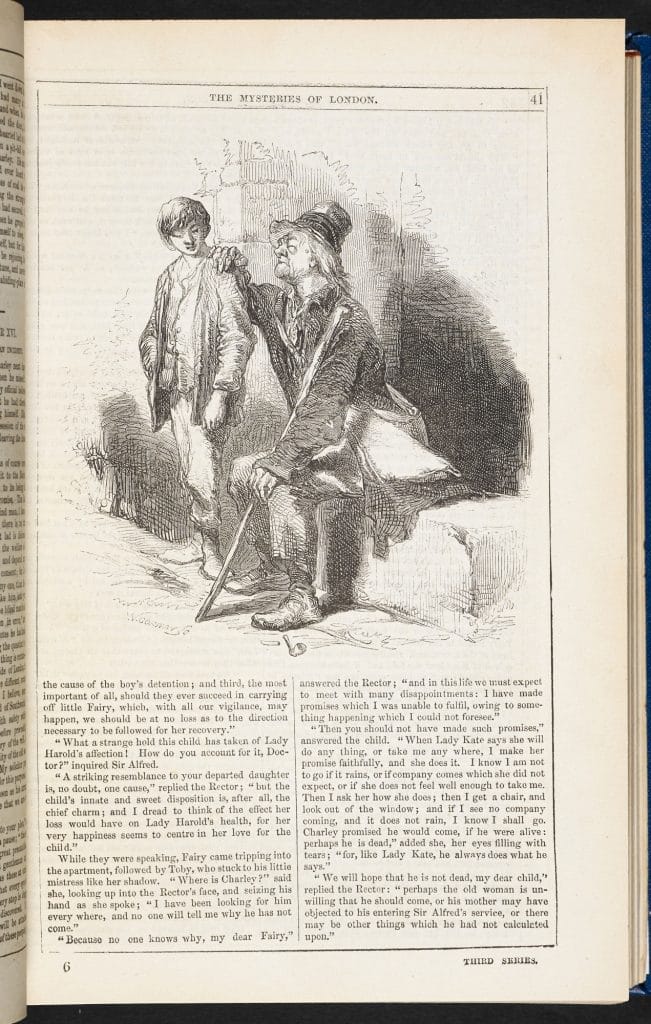

《倫敦秘話》(Mysteries of London)是最成功的一便士驚悚小說,可能也是世界上最成功的系列故事,問世於1844年,著者是喬治·雷諾茲(G.W.M. Reynolds)。他的創作以一本法國小說為基礎,但很快有了自己的生命,延續十二年,共六百二十四號次,洋洋灑灑近四百五十萬詞。這個系列不再講大盜,更貼近讀者生活,把貧民窟的淒慘世界和無憂無慮的富人的體面生活作出對比。

從倫敦街頭吸取靈感的《倫敦秘話》是最成功的一便士驚悚小說,寫於1849年。

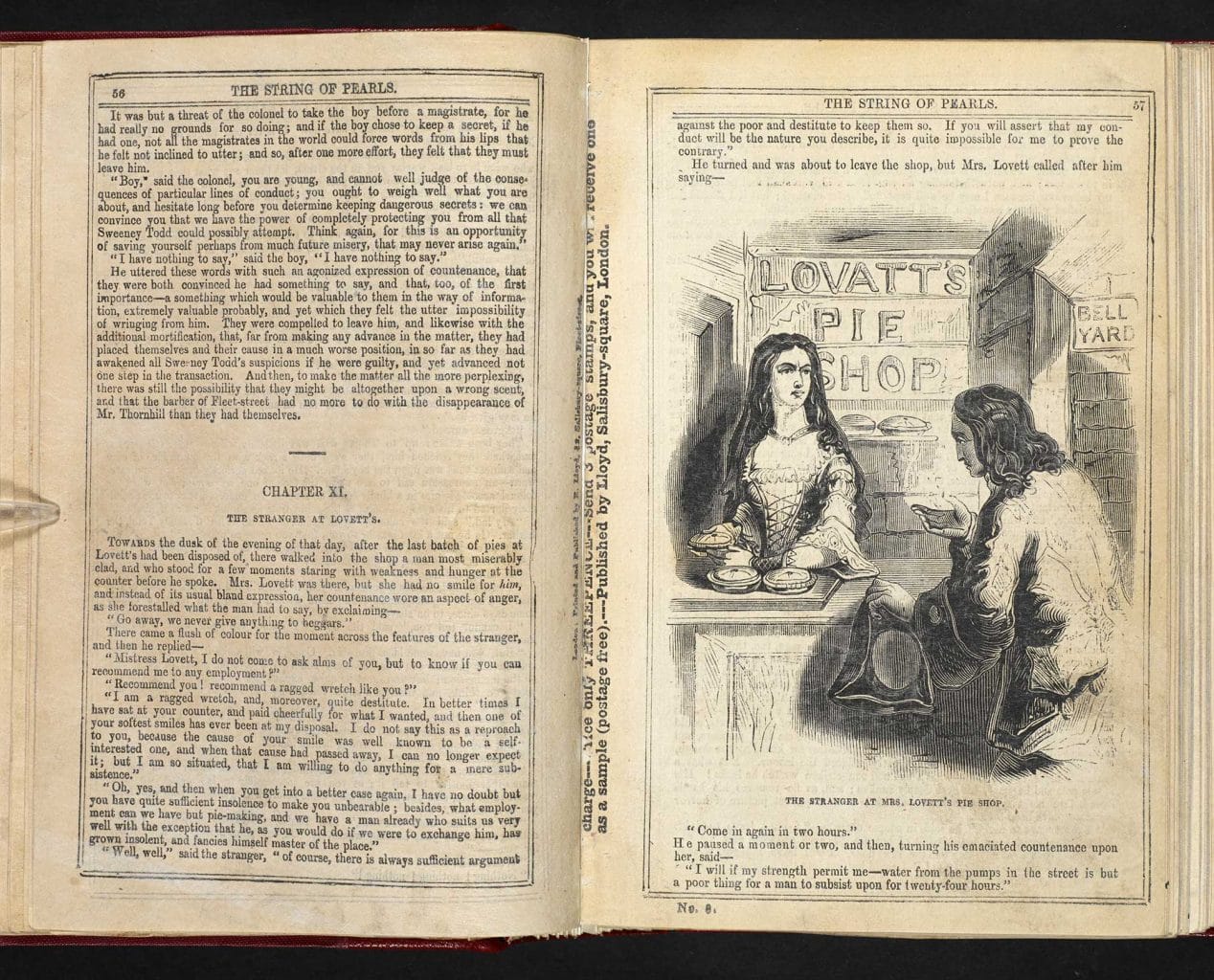

後來,大盜和邪惡貴族相繼失寵,一便士驚悚小說愈發倚重真實的犯罪故事,尤其是兇殺案。如果沒有真實案件可寫,就自己杜撰。其中最成功的角色是「惡魔理髮師」斯威尼·陶德(Sweeney Todd),他最早登場於1846年開篇的一便士驚悚小說《珍珠串》(The String of Pearls)。為了開烤餅店的鄰居洛維特夫人(Mrs Lovett),這位剃頭匠殺死顧客,再做成肉餡烤餅。故事還沒結尾就被搬上舞台,並走出國際,享譽全球。

斯威尼·陶德的原初故事《珍珠串》中的洛維特夫人烤餅店,估計寫作年份為1850年。

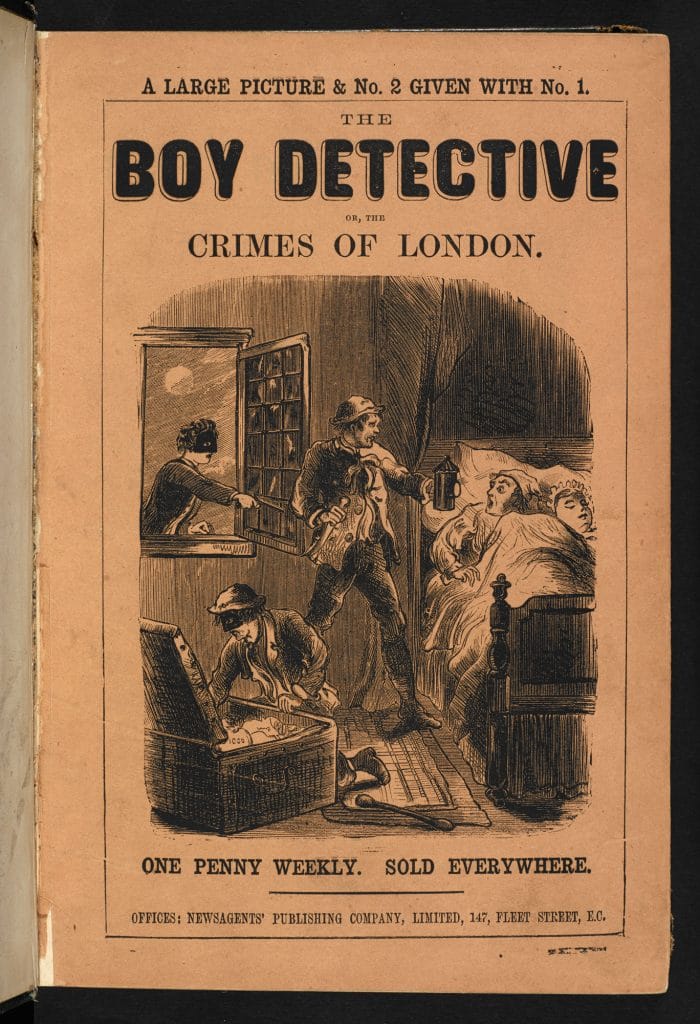

但是,殺人犯很快把舞台中央讓位給了緝兇者。1865年,一部共七十回的一便士驚悚小說《小偵探:倫敦罪案》(The Boy Detective, or, The Crimes of London)問世,離家出走後的主角歐尼斯特·基恩(Ernest Keen),轉而為警探效勞,辦事「絕頂聰明,高明的夥計都叫他小偵探」。

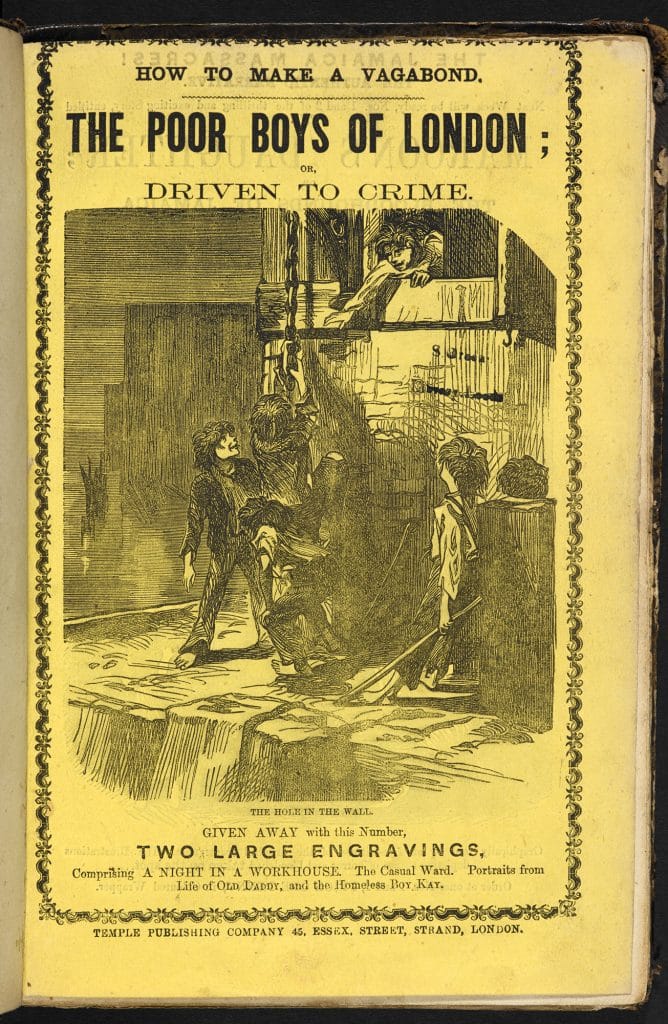

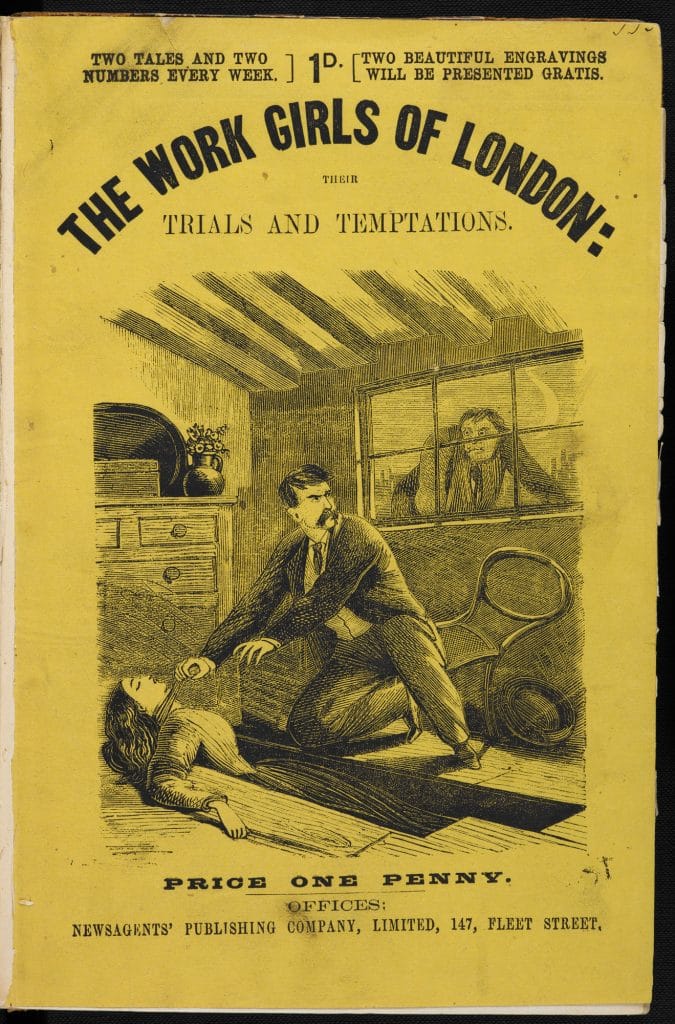

一便士驚悚小說起初讀者層面很廣,但到十九世紀六十年代,針對的讀者群變小了,兒童成為主要受眾。此類怪談為數眾多——譬如《倫敦野小子》(The Wild Boys of London ,寫於1864-66 年)、《倫敦窮孩子》(The Poor Boys of London ,約1866 年),甚至還有《倫敦少女沉浮錄》(The Work Girls of London ,寫於1865 年)。

專職作家和新文學類型的誕生

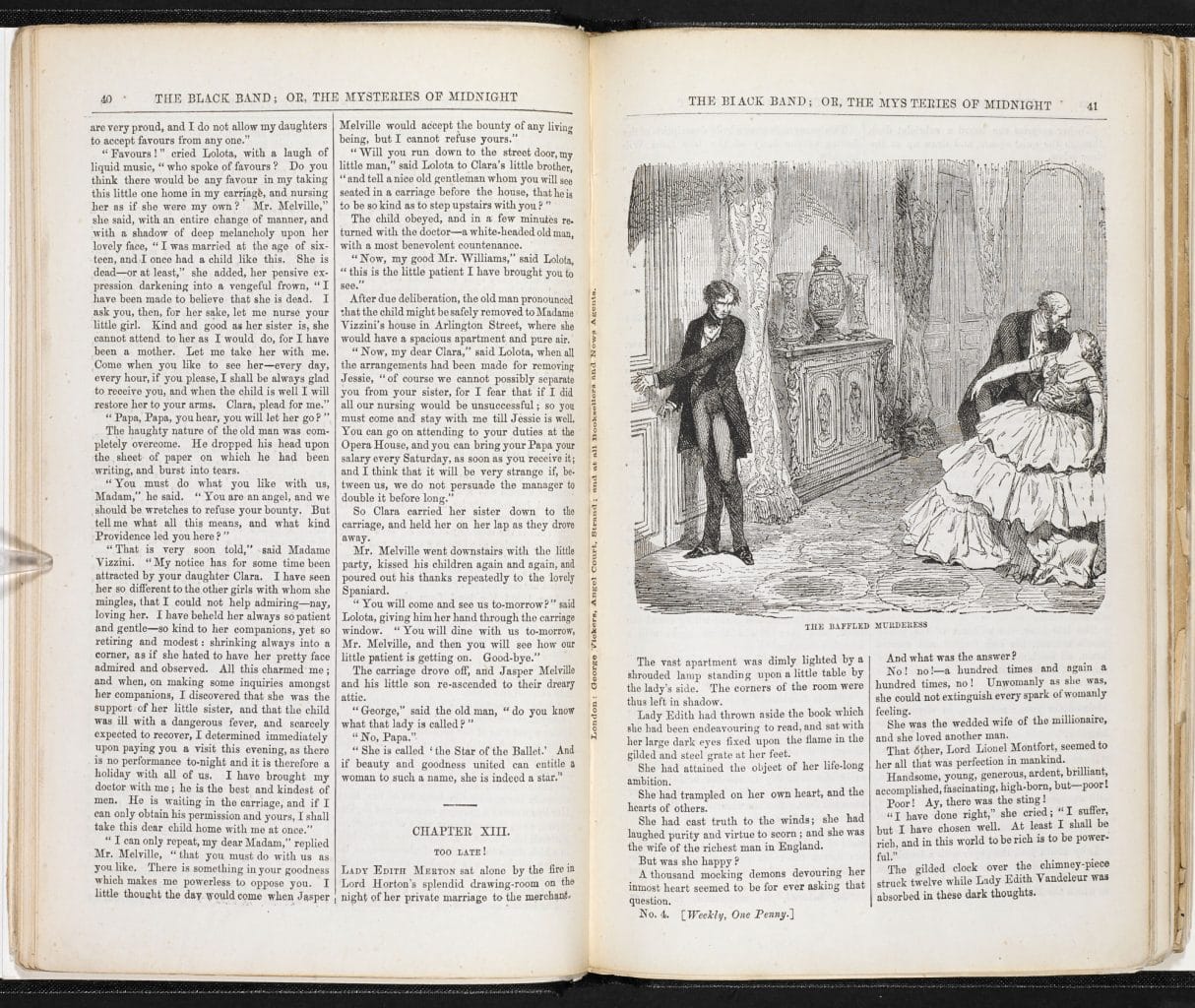

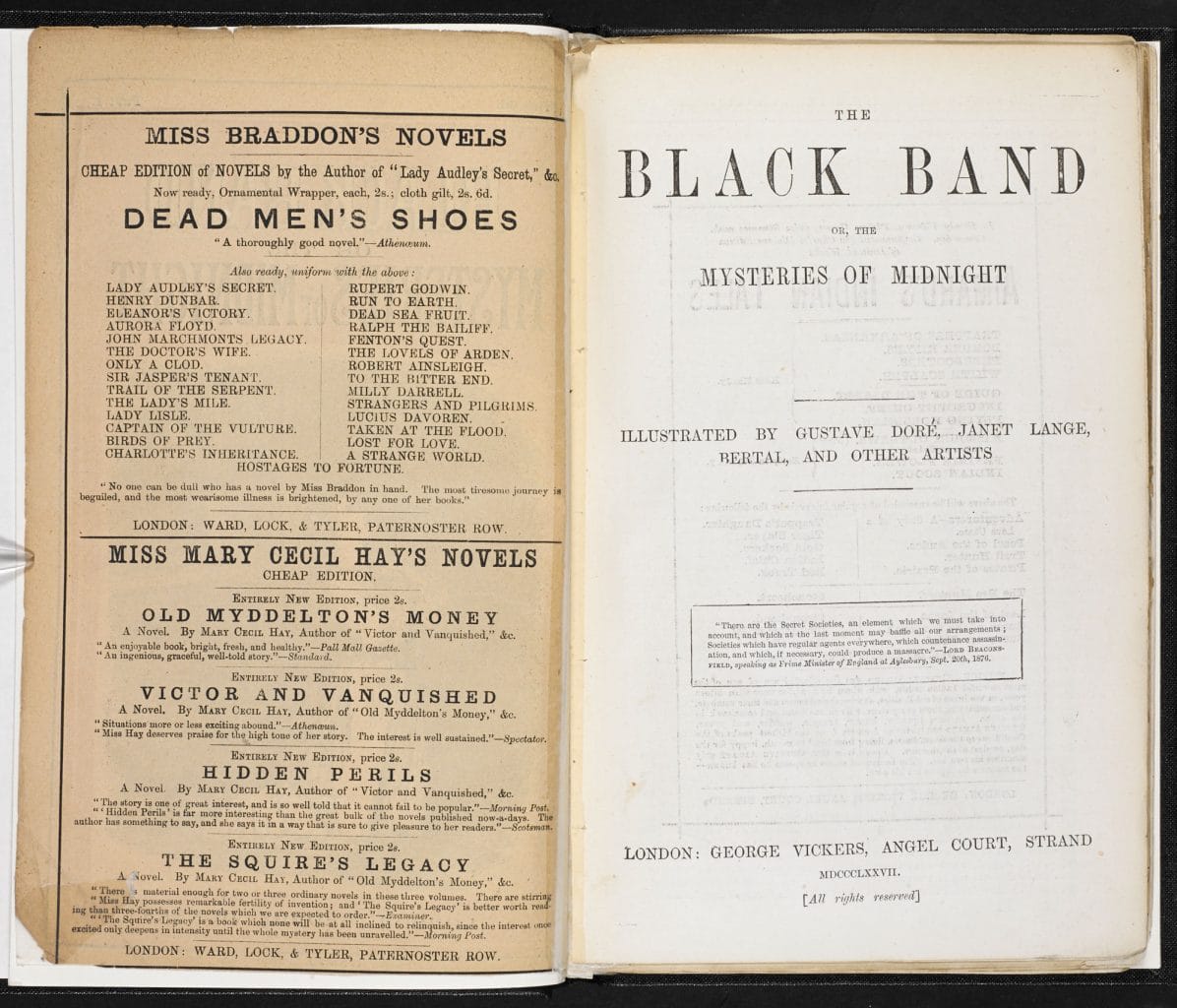

一些後來發表出廣受好評的通俗小說的作者 ,他們的專職作家生涯一開始都是由創作一便士驚悚小說開始的,例如受狄更斯眷顧的新聞記者G·A·薩拉(G. A. Sala),還有瑪麗·伊莉莎白·布蘭登(Mary Elizabeth Braddon),起初以筆名發表《黑衣幫:子夜密談》(The Black Band, or, The Mysteries of Midnight),故事中的女兇犯是覆蓋全歐洲犯罪網路的主謀;後來,瑪麗還寫出暢銷小說《奧德利夫人的秘密》(Lady Audley’s Secret)。

布蘭登夫人自述:「(我的讀者對)罪行、不忠、兇殺和慢性下毒,以及各種醜聞的需求……多到可怕。」而正是這些成份發酵成了所謂的 「奇情」(sensation)小說。布蘭登夫人的《奧德利夫人的秘密》,或威爾基·科林斯(Wilkie Collins)的《白衣女人》(The Woman in White),以更高尚的煽情故事吸引一眾一便士驚悚小說的讀者,把大盜、海賊和哥特地牢打包藏匿,裹上潔淨的、體現中產階級讀者趣味的本土風情,於舊瓶中釀出了新酒。

文章翻譯:黃毅翔

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:©️ Judith Flanders。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 朱迪斯·弗蘭德斯(Judith Flanders)

朱迪斯·弗蘭德斯是主攻維多利亞時期的歷史學家和作家。他最近的作品是出版於2012年的《維多利亞城市:日常生活在狄更斯時期的倫敦》(The Victorian City: Everyday Life in Dickens’ London)。

相关文章